শেষ গানেরই রেশ

দ্বিতীয় পর্ব

গৌতম চৌধুরী

" কবি বড় করিয়াই ভাবিতেছিলেন বটে। কিন্তু ঘটনাস্রোত তাঁহার ভাবনার অনুকূলে বহিতেছিল না। তবে ঠাকুর তো শুধু বাংলাদেশের আঞ্চলিক রাজনীতির প্যাঁচপয়জারেই বিব্রত নহেন। ডাকঘর-এর অমলের মতো সারা বিশ্বের দৃশ্য আসিয়া তাঁহার জানালায় ভিড় করে। নাজিদের উত্থান এবং বাড়বাড়ন্ত, জর্মানিতে ‘বিরুদ্ধবাদী’ লেখকদের বইয়ের বহ্ন্যুৎসব, ন্যুরেমবার্গ আইনে ইহুদিদের নাগরিক অধিকার বিলোপ, ইথিওপিয়ায় ইতালির আগ্রাসন ও গণহত্যা, ট্রটস্কিবাদী অভিযোগে সোভিয়েতে ৩১জনের মৃত্যুদণ্ড, স্পেনের গৃহযুদ্ধ, গুয়েরনিকা শহরে বোমাবর্ষণে শত শত সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু – সবকিছুই তাঁহাকে স্পর্শ ও বিচলিত করিয়া যায়। কিছুদিন পূর্বে নিখিলবঙ্গ মহিলা কর্মী সম্মেলন উপলক্ষে রচিত একটি নিবন্ধে শুনা যায় তাঁহার তিক্ত কণ্ঠস্বর – ‘বাঘের ভয়ে বাঘ উদ্বিগ্ন হয় না, কিন্তু এ সভ্যতার পৃথিবী জুড়ে মানুষের ভয়ে মানুষ কম্পান্বিত। এইরকম অস্বাভাবিক অবস্থাতেই সভ্যতা আপন মুষল আপনি প্রসব করতে থাকে। আজ তাই শুরু হল’ (নারী / কালান্তর, ২ অক্টোবর ১৯৩৬)। তবু বিবেকী মানুষ নীরবে প্রহর গণিয়া যাইতে পারে না। তাহাকে তাহার মতো করিয়া কিছু করিতেই হয়। তাই, সৌম্যেন্দ্রনাথের উদ্যোগে League against Fascism and War গড়িয়া উঠিলে (মার্চ ১৯৩৭) কবিই হইলেন তাহার সভাপতি। নাজিদের মদতপুষ্ট জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সামরিক হামলার বিরুদ্ধে স্পেনের গণতন্ত্রী সরকারকে বাঁচাইবার জন্য সংগ্রামরত পিপলস ফ্রন্টকে সর্বাত্মক সমর্থন দিবার জন্য বিশ্ববিবেকের কাছে আহ্বান জানাইলেন তিনি। "

ন র কা গ্নি – গি রি গ হ্ব রে র ত টে

পূর্বঘোষণা মোতাবেক ৩০ শ্রাবণ ১৩৪৪ শান্তিনিকেতনে যে-বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠিত হইবার কথা ছিল, এক ছাত্রের আকস্মিক মৃত্যুতে তাহা বাতিল হইয়া গেল। অবশ্য কলিকাতা-শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের যৌথ অংশগ্রহণে কলিকাতার আপার সার্কুলার রোডের ছায়া রঙ্গমঞ্চের নির্ধারিত অনুষ্ঠানটি ৪-৫সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ যথারীতি হইল। শেষ দিনের অনুষ্ঠানের আগেও গানের ঘষামাজা ও পরিবর্তন চালাইলেন ঠাকুর। সেই ১৫টি নতুন গান, যাহার তালিকা আমরা আগেই দেখিয়াছি, কার্তিক ১৩৪৪-এর প্রবাসী-তে প্রকাশিত হইল। কিন্তু তাহার পূর্বেই এক গভীর দুর্যোগ! বর্ষামঙ্গলের পর শান্তিনিকেতন ফিরিয়া আসিয়াছেন তিনি। অন্যান্য দিনের মতোই ২৫ভাদ্র (১০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭) সন্ধ্যায় কথাবার্তা বলিতেছেন আশ্রমিকদের সহিত। সহসা কোনও আগাম কারণ ছাড়াই চেতনা বিলুপ্ত হইল তাঁহার। সংজ্ঞা ফিরিতে দিন দুই লাগিল। তাহার পর ক্রমে স্বাভাবিকতায় আসিলেন বটে, কিন্তু সেই ‘প্রলয়তোরণচূড়া’ হইতে ভাসিয়া আসা ‘মহা-একা’র ডাক ভূকম্পগ্রস্ত গিরিবর্ত্মের মতো চেতানালোকে তাহার স্থায়ী আঁচড় রাখিয়া গেল। তবুও, কিছুটা সুস্থ হওয়া মাত্র দ্রুত লিখিয়া দিতে হইল প্রকাশোন্মুখ বিশ্বপরিচয় গ্রন্থটির ভূমিকা (২আশ্বিন)। বিজ্ঞানবিষয়ক এই বইটি উৎসর্গিত বিশ্ববিশ্রুত পদার্থবিদ সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে। ভূমিকাটির এক জায়গায় উল্লেখ দেখি – ‘অন্ধবিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধা আমাকে বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে আশা করি অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে। অথচ কবিত্বের এলাকায় কল্পনার মহলে বিশেষ যে লোকসান ঘটিয়েছে সে তো অনুভব করি নে।’

অন্ধবিশ্বাসের প্রতি অশ্রদ্ধা তাঁহার কল্পনাপ্রতিভাকে আরও সমৃদ্ধই করিয়াছিল বরং। কিন্তু মৃত্যুলোকের যে-আকস্মিক করতলছায়া দিগন্তবিস্তারী কৃষ্ণনীলিমার মতো চেতনাকে সহসা আচ্ছন্ন করিল, তাহা ঠাকুরকে এক নতুন প্রান্তিকতার নৈর্জন্যে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল। তাহার নিবিড় অভিঘাতে এইবার জন্ম লইতে লাগিল প্রান্তিক-এর ঘনসংহত কবিতাবলী। কবিজীবনের আদিপর্বের কড়ি ও কোমল-এর সেই লোকপ্রিয় প্রাণ (মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,/ মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই…) হইতে শুরু করিয়া, মরণস্বপ্ন (মানসী), মৃত্যুমাধুরী (চৈতালি), মৃত্যুর আহ্বান (পূরবী), মৃত্যুঞ্জয় (পরিশেষ) – মৃত্যুকে লইয়া কত না কবিতা রচিত হইল। সারা জীবন ধরিয়া বিভিন্ন সময় মৃত্যুকে লইয়া কত বিভিন্ন কথাই না বলা হইল। একেবারে হাল আমলেও, পুনশ্চ-তে আসিয়া এই প্রত্যয় ব্যক্ত হইল –

উদ্ধত এ নাস্তিত্ব যে পাবে স্থান

এমন কি অণুমাত্র ছিদ্র আছে কোনোখানে;

সে ছিদ্র কি এতদিনে

ডুবাত না নিখিল তরণী

মৃত্যু যদি শূন্য হত,

যদি হত মহাসমগ্রের

রূঢ় প্রতিবাদ। – মৃত্যু /পুনশ্চ, ২৬ ভাদ্র ১৩৩৯

কিন্তু এই সবই ছিল কবিহৃদয়ের কল্পনাপ্রতিভাসঞ্জাত মহৎ উক্তি। আজ আর কল্পনার বা আদর্শিক উপলব্ধির কোনও আড়াল নাই। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার রোমশ কালো থাবা আজ সমগ্র অস্তিত্বের উপর ঝঞ্ঝামেঘের মতো উদ্যত। প্রান্তিক-এর কবিতাগুলি যেন সেই রূঢ় অভিজ্ঞতার সহিত বোঝাপড়ার এক রক্তলাঞ্ছিত দলিল। ঘটনার অব্যবহিত প্রতিবর্তে রচিত (২৫সেপ্টেম্বর -৯অক্টোবর ১৯৩৭) প্রথম ৮টি কবিতা যেন ইহার প্রথম তরঙ্গ। যখন অতীত আর ভবিষ্যতের ভিতর এত দিন ধরিয়া ‘বিন্ধ্যগিরি-ব্যবধানসম’ দাঁড়াইয়া থাকা শরীরটিকে মনে হইতেছে দিগন্তবিচ্যুত অবসন্ন মেঘ। জাগিয়া উঠিতেছে এক অমোঘ একাকিত্বের বোধ – ‘যেতে হবে নীরবের ভাষাহীন সংগীত-মন্দিরে/ একাকীর একতারা হাতে’। যদিও স্বয়ং ‘বিশ্বসৃষ্টিকর্তা একা’ এবং তাঁহারই ‘আসনের ছায়াতলে’ ‘সৃষ্টিকাজে আমার আহ্বান’, তথাপি উপলব্ধি হইতেছে যে, সেই ‘নূতন জীবনচ্ছবি শূন্য দিগন্তের’ পটভূমিতেই রচনা করিতে হইবে। শেষ পর্যন্ত ‘নিঃশব্দের তর্জনীসংকেত’টি হৃদয়ে ধারণ করিয়া ‘আপনাতে আপনার নিগূঢ় পূর্ণতা’র ভিতর দিয়া অর্জন করা স্তব্ধতাকে প্রাথমিকভাবে শিরোধার্য করিলেন তিনি। ভিতরে রহিয়া গেল স্ফুটনোন্মুখ আরও বহু কথা। শুধু স্বপ্নের ভিতর জাগিয়া থাকা অতীতের মায়াময়তার একটি নিঃসঙ্গ সাক্ষ্য থাকিয়া গেল একই সময়ে রচিত সেঁজুতি-র একটি কবিতায় –

দিবস ফুরায়, কোথা চলে যায়

মর্ত্য কায়া,

বাঁধা পড়ে থাকে ছবির রেখায়

ছায়ার ছায়া।

নিত্য ভাবিয়া করি যার সেবা

দেখিতে দেখিতে কোথা যায় কেবা,

স্বপ্ন আসিয়া রচি দেয় তার

রূপের মায়া। – মায়া / সেঁজুতি, অক্টোবর ১৯৩৭

এ যেন সেই স্বপ্নস্বরূপের চোখে ‘সুদূরপারের স্বপ্নদোসর’এর মায়ারচনা!

শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই। তাই শুভানুধ্যায়ীদের আগ্রহে চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিতে হইল (১২ অক্টোবর)। উঠিলেন বরাহনগরে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশদের বাড়ি। এইসময়েই কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বিশেষ অধিবেশন চলিতেছে। কংগ্রেসের তাবড় কেন্দ্রীয় নেতারা তাই কলিকাতায়। নেহরু, কৃপালনী, সরোজিনী নায়ডু প্রমুখেরা অসুস্থ ঠাকুরকে দেখিয়া গেলেন। পরিশ্রান্ত গান্ধী আসিতে গিয়া নিজেই অচেতন। কবিই উজাইয়া গান্ধীকে দেখিয়া আসিলেন। রাজবন্দিদের মুক্তি লইয়া আলাপ হইল তাঁহাদের। কবির কাছে একদিন একাই আসিলেন সদ্য ইওরোপ-ফিরত সুভাষ। তাঁহার তারুণ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গীর নতুন অভিমুখ কবিকে টানে। উল্লেখ করা যায়, প্রবাসে সদ্যরচিত অ্যান ইন্ডিয়ান পিলগ্রিম গ্রন্থে সুভাষ ইংরাজ বিদ্বানদের সৃষ্ট ভারতীয় ইতিহাসের ‘মুসলিম যুগ’ ধারণাটির বিরোধিতা করেন। সেখানে তিনি মনে করাইয়া দেন, কি মুঘল সম্রাটদের, কি বাংলার সুলতানদের প্রশাসনে হিন্দুদের যথেষ্ট উপস্থিতি ছিল। এমন কি, পলাশির যুদ্ধে সিরাজনিযুক্ত প্রধান সেনাপতিও ছিলেন একজন হিন্দু, যিনি ব্রিটিশ বাহিনীর হাতে নিহত হন।

কংগ্রেস অধিবেশনের অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল বন্দে মাতরম্ গান। বিতর্ক চলিতেছিল এই গানটি রাষ্ট্রীয় সংগীত হিসাবে স্বীকৃত হইবার ঔচিত্য লইয়া। নেহরু প্রমুখ একদল মনে করেন, এই গান আদ্যন্ত গাওয়া হইলে তাহা সকল সম্প্রদায়ের নিকট কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। অন্যেরা আবার পুরা গানটিকেই জাতীয় সংগীত হিসাবে চান। ঠাকুর এই গান লইয়া তাঁহার অভিমত নেহরুকে চিঠি লিখিয়া জানাইয়া দিলেন (২৬ অক্টোবর)। তিনি জানাইলেন যে, একদা এই কবিতার প্রথম স্তবকটিতে সুর দিবার এবং কলিকাতায় এক কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে আয়োজিত সভায় সেই গান গাহিবার প্রথমতম সুযোগ তাঁহারই ঘটিয়াছিল। পিতার একেশ্বরবাদী আদর্শে বড় হইয়া উঠিবার কারণে, এই কবিতার বাকি অংশ এবং ইহা যে-গ্রন্থে রহিয়াছে তাহার বহু অংশের প্রতি তাঁহার সহমর্মিতা থাকিবার অবকাশ নাই। তথাপি, কবিতাটির প্রথম অংশে আমাদের মাতৃভূমির সৌন্দর্য ও সম্পদ যে-ললিত বিনম্রতায় ধরা পড়িয়াছে তাহার আবেদন এতই প্রবল যে, ইহার আপত্তিকর অংশগুলি হইতে প্রথম অংশটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে তাঁহার কোনও অসুবিধা হয় না। তাঁহার এই অভিমত প্রকাশিত হইবার পর, উগ্র হিন্দু ‘জাতীয়তাবাদী’রা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন, এবং এতদূর মন্তব্য করিতে কসুর করিলেন না যে, ঠাকুরের স্বদেশী গান বাঙ্গালিকে কোনও প্রেরণাই জোগায় নাই। তৎকালীন মুসলমান ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী’দের দিক হইতে এমন অভিযোগ উঠিলে, তাহা হয়তো অসঙ্গত ঠেকিত না। দেখা যাইতেছে, কোনও পক্ষই ঠাকুরকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। আজও কি পারিয়াছেন!

এইসময় আরও একটি বিতর্ক চলিতেছিল বিচিত্রা পত্রিকার পাতায়। তর্কের এলাকা অবশ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। গানের কথা ও সুরের সম্পর্ক লইয়া বিভিন্ন বোদ্ধা মতামত দিতেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই ঠাকুরকেও আত্মপক্ষে কলম ধরিতে হইল। যথেষ্ট তরুণ বয়স হইতেই তিনি সংগীত বিষয়ে এক বৈপ্লবিক ধারণা পোষণ করিতেন। সৃজনশীলতার উত্তুঙ্গ প্রকাশ সত্ত্বেও সাংগীতিক জমিনে নিজস্ব নান্দনিকতার সপক্ষে তাঁহাকে তীব্র ও দীর্ঘ সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। ২০বছর বয়সে যে-উগ্রতা লইয়া তাঁহাকে বলিতে হইয়াছিল –

যদি স্থল বিশেষে মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো শুনায় কিংবা মন্দ শুনায় না, আর তাহাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে, তবে জয়-জয়ন্তী বাঁচুন বা মরুন, আমি পঞ্চমকেই বহাল রাখিব না কেন – আমি জয়-জয়ন্তীর কাছে এমন কী ঘুষ খাইয়াছি যে, তাহার এত গোলামি করিতে হইবে? – সংগীত ও ভাব, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮

আজ এতদিন পরে, এই ৭৬বছর বয়সেও, তাঁহার সাংগীতিক তত্ত্বে ঠাকুর সমান অবিচল –

সংগীত মাত্রই সোরি মিঞার পদানুবর্তী নয়। অধিকাংশ ধ্রুপদ গানে বাক্যের ঠাসবুনানির মধ্যে অলংকার-বাহুল্য স্থান পায় না, শোভাও পায় না। এই স্বরসংযমে তার গৌরব বাড়িয়েছে। ধ্রুপদের এই বিশেষত্ব। …আধুনিক বাংলাগানও একটি স্বাভাবিক বিশেষত্ব নিয়েছে। এই সংগীতে কথাশিল্প ও সুরশিল্পের মিলনে একটি অপরূপ সৃষ্টিশক্তি রূপ নিতে চাচ্ছে। এই সৃষ্টিতে হিন্দুস্থানী কায়দা আপন পুরো সেলামি পাবে না, যেমন পায় নি বাংলার কীর্তন-গানে। – কথা ও সুর, ৪।১১।১৯৩৭

২.

যাহা হউক, কলিকাতার ডামাডোলের ভিতর নতুন গান বা কবিতা কিছুই রচিত হইতেছিল না। শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া, চাপা পড়িয়া থাকা পুরানো অনুষঙ্গটি নতুন করিয়া জাগিতে চাহিল আবার। কিছুদিন পূর্বে হঠাৎ হানা দেওয়া মৃত্যুদূতের সহিত বকেয়া বোঝাপড়া শুরু হইল মনে মনে। হয়তো দীর্ঘদিনের সুহৃদ বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের আকস্মিক প্রয়াণের (২৩ নভেম্বর) অভিঘাতও কিছু কাজ করিল এই সূত্রে। জন্ম লইতে লাগিল প্রান্তিক-এর ২য় তরঙ্গের কবিতাগুলি। ৮-১৯ ডিসেম্বর রচিত হইল আরও ৫টি কবিতা। মনে পড়িল, সুদীর্ঘ দিনের এক প্রত্যয় ছিল যে, মৃত্যুর মুহূর্তে ‘নিখিল জ্যোতির জ্যোতি’তে পরিপ্লাবিত হইবে এই সত্তা। তাহা তো হইল না! বরং, অচেতনতার সেই সন্ধ্যায় বিশ্ববৈচিত্র্যের উপর সহসা নামিয়া আসিল এক ‘কৃষ্ণ অরূপতা’। দীর্ঘলালিত প্রত্যাশা মোতাবেক ‘বাজিল না রুদ্রবীণা নিঃশব্দ ভৈরব নবরাগে,/ জাগিল না মর্মতলে ভীষণের প্রসন্ন মুরতি,/তাই ফিরাইয়া দিলে’(১০ / প্রান্তিক, ০৮।১২।৩৭)।এই প্রত্যাখ্যানের জন্য নিজের সাধনার অসম্পূর্ণতাকেই পহেলা দফা দায়ী মনে হইল – ‘দৃষ্টি মোর ছিল আচ্ছাদিয়া আমার আপন ছায়া’। সেই ব্যর্থতাতেই বুঝি ‘ছায়া হয়ে বিন্দু হয়ে মিলে যায় দেহ অন্তহীন তমিস্রায়’। ব্যক্তিবোধের এই অন্ধকার পরদা যেন চরাচরে চিরস্পন্দ্যমান সাংগীতিক সুষমা হইতে সত্তাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তুলে। ‘জীবনের শেষ মূল্য, শেষ যাত্রা, শেষ নিমন্ত্রণ’-এও সেই সৌষম্যটি অনুভব করিবার জন্য হৃদয়ের গভীর প্রদেশে চাই এক আলোকিত বোধের উৎসার। ‘আলোয় আলোকময় করে হে এলে আলোর আলো’, এই সুনির্মল সারল্যের পরিস্থিতি তো আর নাই। তাই নতুনভাবে উচ্চারিত হইল এক নতুন আলোকস্তব –

হে পূষণ, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,

এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,

দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক । – ৯ /প্রান্তিক, ০৮।১২।৩৭

সূর্যের এই ‘কল্যাণতম রূপ’-এর প্রকাশটি ঠিক কী? ২বৎসর পূর্বে পত্রপুট কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতায় অনুরূপ ‘কল্যাণতম রূপ’-এর প্রকাশ চাহিয়া আরও এক সৌরপ্রার্থনা ধ্বনিত হইতে দেখি –

বলি, হে সবিতা,

সরিয়ে দাও আমার এই দেহ, এই আচ্ছাদন –

তোমার তেজোময় অঙ্গের সূক্ষ অগ্নিকণায়

রচিত যে-আমার দেহের অণুপরমাণু,

তারও অলক্ষ্য অন্তরে আছে তোমার কল্যাণতম রূপ,

তাই প্রকাশিত হোক আমার নিরাবিল দৃষ্টিতে। – দশ /পত্রপুট, ৭ নবেম্বর ১৯৩৫

বলা বাহুল্য, ‘আচ্ছাদন’-এর এই চিত্রকল্পটি বিশ্বের এক প্রাচীনতম কাব্যকৃতি উপনিষদ হইতে লওয়া – ‘… মনে পড়ে সবিতা,/ তোমার কাছে ঋষিকবির প্রার্থনামন্ত্র,/ যে মন্ত্রে বলেছিলেন – হে পূষণ,/ তোমার হিরণ্ময় পাত্রে সত্যের মুখ আচ্ছন্ন,/ উন্মুক্ত করো সেই আবরণ ’ (ঐ)। প্রাচীন ঋষিকবির কবিতায়, সূর্যের ‘হিরণ্ময় পাত্রে সত্যের মুখ আচ্ছন্ন’, আর পত্রপুট-এর কবির কবিতায় দেহই হইল সেই ‘আচ্ছাদন’ যাহা সবিতার ‘কল্যাণতম রূপ’টিকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। যদিও এখানে একথা স্বীকৃত যে, মানবদেহের উৎসও সেই ‘সূর্যের তেজোময় অঙ্গের সূক্ষ্ম অগ্নিকণা’, কারণ এই সৌরপরিবারের তাবৎ অস্তিত্বই তো সূর্যজাত। সেই দেহেরও আড়ালে রহিয়াছে মানুষের মন, যে-মন ‘কথা কয় রে দেখা দেয় না’। সেই ‘অলক্ষ্য অন্তরে’ই নিহিত আছে মানুষের ‘অন্তরতম সত্য’, যাহা ‘আদি যুগে অব্যক্ত পৃথিবীর সঙ্গে/ তোমার বিরাটে ছিল বিলীন/ সেই সত্য তোমারই’ (ঐ)।

ইহা তো গেল পত্রপুট-এর দশ নং কবিতার বয়ান। প্রান্তিক-এ পঁহুছিয়াও কি ঠাকুর একই অবস্থানে দাঁড়াইয়া? অভিজ্ঞতার তারতম্য কীভাবে দুই কবিতায় ধরা পড়িতেছে, দেখা যাউক –

সরিয়ে দাও আমার এই দেহ, এই আচ্ছাদন…তোমার কল্যাণতম রূপ…প্রকাশিত হোক … – পত্রপুট

সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,/ এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ – প্রান্তিক

পত্রপুট-এর কবিতায় যেখানে ক্রিয়ার বর্তমান অনুজ্ঞা মধ্যম পুরুষ (সরিয়ে দাও) ব্যবহারের পর আসিতেছে বর্তমান অনুজ্ঞা প্রথম পুরুষ (প্রকাশিত হোক), প্রান্তিক-এ সেখানে প্রথমে পুরাঘটিত বর্তমান মধ্যম পুরুষ (সংহরণ করিয়াছ)-এর পর আসিল বর্তমান অনুজ্ঞা মধ্যম পুরুষ (প্রকাশ করো)। ইহা কি উচ্চারণভঙ্গীমার সামান্য তারতম্য মাত্র, না কি দুই অভিব্যক্তিতে উপলব্ধির ফারাকও কিছু ধরা পড়িতেছে?পত্রপুট-এ দেখিতেছি দুইটি প্রার্থনা – প্রথমটি সূর্যের প্রতি, দ্বিতীয়টি কিন্তু সরাসরি তাহা নহে, তাহা যেন কোনও এক বিমূর্ত প্রথম পুরুষের স্বয়ংক্রিয় ইচ্ছার প্রতি। কবির প্রত্যয় যেন এইরূপ যে, প্রথম অনুরোধটি পূর্ণ হইলে দ্বিতীয়টি আপসেই মিটিবে। প্রান্তিক-এ আসিয়া দেখা যাইতেছে, পত্রপুট-এর প্রথম অনুরোধের অবকাশ আর নাই, ইতোমধ্যেই তাহা সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু কই, কোনও বিমূর্ত প্রথম পুরুষ তো সেখানকার দ্বিতীয় অনুরোধটি রাখিল না! যে-দেহকে মনে হইয়াছিল সত্যের আচ্ছাদন স্বরূপ, তাহা কালো কালিন্দীর স্রোত বাহিয়া ভাসিয়া যাইবার একদফা অভিজ্ঞতা তো ইতোমধ্যে মিলিয়াছে। কিন্তু সেই বহুপ্রত্যাশিত ‘কল্যাণতম রূপ’ তাহা সত্ত্বেও অপ্রকাশিতই রহিয়া গেল।

‘সমস্তই যেখানে ফুরিয়ে যাচ্ছে সেখানে দেখছি একটি অফুরন্ত আবির্ভাব’। নানা সাংসারিক আঘাত-বিপর্যয়ের ভিতর আত্মসান্ত্বনার এই প্রত্যয়ী কণ্ঠস্বর একদা শুনিয়াছিলাম শান্তিনিকেতন প্রবন্ধমালায়। এক বর্ষশেষ উপলক্ষে তখন ঠাকুর লিখিয়াছিলেন –

সংসার আমার কিছুই নেয় নি, মৃত্যু আমার কিছুই নেয় নি, মহাশূন্য আমার কিছুই নেয় নি – একটি অণু না, একটি পরমাণু না। সমস্তকে নিয়ে তখন যিনি ছিলেন সমস্ত গিয়ে এখনো তিনি আছেন, এমন আনন্দ আর কিছু নেই, এমন অভয় আ র কী হতে পারে! – বর্ষশেষ /শান্তিনিকেতন, ৩০ চৈত্র ১৩১৭

আজ কিন্তু সেই ‘অফুরন্ত আবির্ভাব’-এর কোনও সাক্ষাৎ মিলিল না। তাই বলিয়া এই শেষ প্রহরে পঁহুছিয়া কি ‘অভয়’ আর ‘আনন্দ’-এর কোনও ঘাটতি দেখা যাইতেছে? অতি বড় সংশয়ীও এমন কথা বলিতে পারিবেন না। বরং মৃত্যুর নিকটবর্তী ভয়ংকর প্রহরযাপনের সেই যন্ত্রণাগ্রস্ত স্মৃতি, যাহা অন্য যেকোনও মানুষের আজন্মের প্রতীতিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট, কালের সেই উন্মত্ত প্রহারকে কত না শিল্পীতভাবেই মোকাবিলা করিলেন তিনি। কী নিরাবেগ সংহত ভাষায় প্রকাশ করিলেন সেই অজ্ঞাতপূর্ব অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞানগুলি। ভয়ের মৃদুতম ছায়াও সেই প্রকাশকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। আর আনন্দকেও যেন নতুন উপলব্ধির প্রেক্ষিতে পুনর্নির্মাণ করিলেন তিনি।

আনন্দের এই নতুন বার্তাটিকে আমলে লইবার জন্য পুনরায় ফিরিয়া আসি প্রান্তিক-এর ৯নং কবিতার সেই আলোকস্তবে – ‘এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ’। সূর্যরশ্মিচ্ছটা এক প্রবল সত্য। অন্ধকারের আগ্রাসী স্তব্ধতাকে দীর্ণ করিয়া বসুন্ধরাকে দৃশ্যমানতার সৌন্দর্যে ভরিয়া তুলিতেছে সেই অরুণাংশু। কিন্তু, সেই মহাদ্যুতির আবরণেও কি ঢাকা আছে আরও কোনও গহন সত্য! উপনিষদের ঋষি কবি যাহা অনুভব করিয়া বলিয়াছিলেন ‘হে সূর্য, তোমার আলোকের আবরণ খোলো, আমি সত্যকে দেখি’। আলো জ্ঞানের প্রতীক বটে, কিন্তু যেকোনও প্রভার প্রখরতাই আমাদের চোখ ধাঁধাইয়া দেয়। সূর্যও তাহার দীপ্তিতে আড়াল করিয়া দেয় মহানীলিমার রহস্য। রাত্রির আঁধারেই অনন্ত নক্ষত্রবীথি মেলিয়া ধরে তাহার অপরিসীম ডানার ঐশ্বর্য। সূর্যের সেই আপাত গরহাজিরায় মহাজগতের সহিত আমাদের আত্মীয়তা যেন পুনরাবিষ্কার করি আমরা। প্রান্তিক-এর কবির সামনেও সৌর আলোর সেই আবরণ আর নাই। কারণ ‘অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলা’র সেই বিরল অভিজ্ঞতায় তাঁহার দেহই তো মিলাইয়া গিয়াছে ‘অন্তহীন তমিস্রায়’। এইবার তাহা হইলে সময় হইল আলোর আবরণে চাপা পড়া সেই গহন সত্যের মুখোমুখি হইবার।

সেই সত্য, বস্তুত, সৃষ্টির অস্তিত্বে অস্তিত্বে বাজিয়া চলা এক সুগভীর ঐক্যের সংগীত। দূরতম ছায়াপথ-উৎসারিত আলোঢেউ হইতে এই ক্ষুদ্র গ্রহের তুচ্ছতম বালুকণা অবধি এই মহাজাগতিক সংগীতের অনুরণন। ইহা একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। ইহার ভিতর অপৌরুষেয় কিছু নাই। প্রাণ ও বস্তুপুঞ্জের ভিতর পরিব্যপ্ত হইয়া থাকা ‘পুরুষ’-এর ভিতর মহাসঙ্গতি রচনা করিতেছে ‘প্রকৃতি’র এই ছন্দ। কোনও একক মৃত্যুতে সে-ছন্দে কোনও ছেদ নামিয়া আসে না। অহংয়ের ক্ষুদ্রতা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিশ্বপ্রকৃতির সেই ছন্দকে স্পর্শ করার আকূতিকে আমরা কাজ চালাইবার জন্য ‘spiritual’ অভিধা দিই বটে। কিন্তু, ‘That word is vague, only because we have not yet been able to realise its meaning completely’। এইরূপই বলিয়াছিলেন ঠাকুর, সমসাময়িক এক সর্বধর্ম সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতায়। সেখানে তিনি আরও বলেন যে, মানুষ যে কখনও কখনও তাহার বিশ্বাস মোতাবেক কোনও সত্য, কোনও শ্রেয় বা কোনও সুন্দরের জন্য পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দেয়, সেই সব মুহূর্তে সে এক বেচৌহদ্দি জগতে তাহার অহংয়ের মোড়ক হইতে বাহির হইয়া আসে। তখন এমন এক সত্যের সহিত সে তাহার আত্মীয়তাটি অনুভব করে, যাহা এক অহৈতুকি প্রেমের উদ্ভাসে এই বিশ্বচরাচরের ভিতর তাহাকে সঙ্গতি দেয়। সেই মহাজাগতিক সঙ্গতি, সেই নিখিল ঐক্যের বোধটি, জাগাইয়া দিবার প্রার্থনাই যেন ফিরিয়া আসিল বর্তমান কবিতার এই শেষ পঙ্ক্তিটিতে – ‘দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক’।

উপলব্ধির এই আলোয় উদ্ভাসিত কবির অন্তরে অস্তসূর্যও যেন অতঃপর মেলিয়া ধরিল বন্ধুতার বর্ণাঢ্য করতল। নতুন এক আনন্দের বোধ জাগিয়া উঠিল ‘অন্তরের দেহলিতে’। শিল্পীর মুক্তি যে একমাত্র শিল্পকলার চর্চায়, সকল শূন্যতার ভিতর হইতে সেই শিল্পের দীপ্তিতে জাগিয়া উঠিবার আলোকিত বার্তা সঞ্চারিত করিয়া দিল সে–

চরম ঐশ্বর্য নিয়ে

অস্তলগনের, শূন্য পূর্ণ করি এল চিত্রভানু,

দিল মোরে করস্পর্শ, প্রসারিল দীপ্ত শিল্পকলা

অন্তরের দেহলিতে… ১১ /প্রান্তিক, ১৮।১২।৩৭

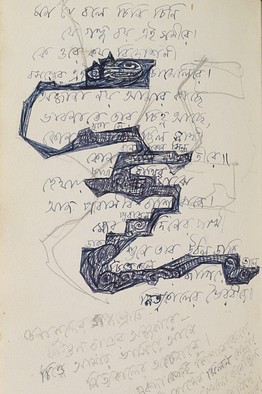

মনে করাইল, ‘আজন্মের/ বিচ্ছিন্ন ভাবনা যত, স্রোতের সেঁউলি-সম যারা/ নিরর্থক ফিরেছিল অনিশ্চিত হাওয়ায় হাওয়ায়’, রূপ ধারণের সম্ভাবনায় তাহারাও আজ গভীর অবচেতন হইতে মুখ বাড়াইতেছে। জীবনের নানা পর্যায়ের নানা চিন্তাকাঠামোর চাপে, কবি-ভাবুক-সাধক-মনীষী হিসাবে খ্যাতি-প্রতিষ্ঠার চাপে, অন্তর্লোকের গহনে তলাইয়া থাকা ‘অপ্রাতিষ্ঠানিক’ আবেগ ও মননসমূহের গভীর ইশারাগুলি তাই আর উপেক্ষা করা যায় না। হয়তো সর্বদা তাহারা লিখিত ভাষার শমিত জগতে আর ধরা পড়িতেছে না, হরফের পরিচিত ভুবন অতিক্রম করিয়া তাই হয়তো মনস্থাপন করিতে হইতেছে রেখা ও বর্ণচ্ছটার দিগন্তে। ‘চিত্রভানু’ শব্দটির অভিরূপ এইভাবে অনেকান্ত হইয়া উঠে। পরিচিত সাফল্যের বাহিরে এই নব উন্মেষিত সৃষ্টিশীলতার দিকে আজ নৈর্ব্যক্তিকভাবে তাকাইতে চাহিতেছেন ঠাকুর – ‘অনামিক স্মৃতিচিহ্ন তারা/ খ্যাতিশূন্য অগোচরে রবে যেন অস্পষ্ট বিস্মৃতি’।

আর , আত্ম-উন্মোচনের সেই অনন্ত যাত্রার পথে মানুষ যে একান্ত একাকী, তবুও যে সে-পরিক্রমা ব্যক্তির আয়তনে সীমায়িত নহে, তাহা বিস্ময়করভাবে চিরবহমান, সেই সত্যের দিকেও তাঁহার দৃষ্টি সমান নৈর্ব্যক্তিক – ‘তোমার সম্মুখদিকে/আত্মার যাত্রার পন্থ গেছে চলি অনন্তের পানে,/ সেথা তুমি একা যাত্রী, অফুরন্ত এ মহাবিস্ময় (১৩ / প্রান্তিক, ১৯।১২।৩৭)। এই যাত্রী-ভাবনা ঠাকুরের কাব্যে কিছু নতুন নহে। নতুন হইল যাত্রাপ্রকৃতির নির্মোহতার এই উপলব্ধি। গীতাঞ্জলি পর্বের পুরানো এক যাত্রীর ভাষ্য আমরা এই সূত্রে একবার দেখিয়া লইতে পারি –

যাত্রী আমি ওরে,

কোন্ দিনান্তে পৌছব কোন্ ঘরে।

কোন্ তারকা দীপ জ্বালে সেইখানে, বাতাস কাঁদে কোন্ কুসুমের ঘ্রাণে

কে গো সেথায় স্নিগ্ধ দু’নয়ানে অনাদিকাল চাহে আমার তরে। ১১৭/গীতাঞ্জলি, ২৬ আষাঢ় ১৩১৭

গীতাঞ্জলি -র এই যাত্রার একটি সম্ভাব্য পরণতি রহিয়াছে, যতই অজানা হউক, অন্তে অপেক্ষারত রহিয়াছে এক স্নিগ্ধ স্বাগত। প্রান্তিক-এর যাত্রা একাকীর, পথও অনন্ত, আর সেই বিস্ময়ের অন্তহীনতাতেই হৃদয় আজি পূর্ণ। তখনকার প্রত্যয় ছিল এই যে, আমি হাঁটিতেছি, কেহ একজন তো রহিয়াছেই আমার প্রতীক্ষায়, সেই আনন্দেই আমি হাঁটিতেছি। এখনকার প্রত্যয় হইল এই যে, পথ কেবলই চলিতেছে, তাই আমি হাঁটিতেছি, একাকী। এই পথ যে অনন্ত আর তাই বিস্ময়কর, সেই আনন্দেই আমি হাঁটিতেছি। কোথাও কাহারও কোনও স্বাগত আছে কি নাই, সেই প্রসঙ্গ-নিরপেক্ষভাবেই হাঁটিতেছি।

৩.

প্রান্তিক-এর কবিতাগুলি রচনার প্রক্রিয়ায়, অন্তর্লোকের ক্রমস্ফুরিত সামর্থ্যের উদ্বোধনে, ‘আঁধারের দস্যুবৃত্তি’কে এইরূপে একপ্রকার মোকাবিলা করিলেন ঠাকুর। অন্তরের আঁধার তো পরাস্ত হইল, কিন্তু তাই বলিয়া বাহিরের আঁধার কি চুপ করিয়া বসিয়া আছে? কাছের এবং দূরের পৃথিবী জুড়িয়া সেই ক্লিন্নতা, সেই জিঘাংসা, সেই নরমাংসভোজের উৎসবের নারকীয়তা, জমিতে জমিতে পাহাড় হইয়া উঠিল। সেই হননমেরুর দিকে তাকাইয়া এইবার মনে হইল, ‘লুপ্তিগুহা’ হইতে তো মুক্তি পাইলাম, কিন্তু এ ‘কোন্ নরকাগ্নি-গিরিগহ্বরের তটে’ আসিয়া পড়িলাম, ‘তপ্ত ধূমে/ গর্জি উঠি ফুঁসিছে সে মানুষের তীব্র অপমান, / অমঙ্গলধ্বনি তার কম্পান্বিত করে ধরাতল’! এই ‘দুঃসহ বিস্ময়ঝড়ে’র তাড়নায় একই দিনে রচিত হইল আরও দুইটি কবিতা, বলা যাইতে পারে প্রান্তিক -এর তৃতীয় ও অন্তম তরঙ্গ।

চলিতেছিল মৃত্যুর অভিজ্ঞতার সহিত বোঝাপড়া। একান্ত অন্তর্লোকের গহন উপলব্ধিগুলি জাগিয়া উঠিতেছিল সংহত স্বগতোক্তিতে। এই আত্ম-উদ্ঘাটনকে ব্যাহত করিল কোন্ সে বহির্তরঙ্গ? ঠিক যে ব্যাহত করিল তাহা নহে, বরং সেই প্রক্রিয়াটিতে সামিল হইয়া তাহাকেই সম্পূর্ণতর করিয়া তুলিল যেন। কিন্তু কোন্ ‘আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা’, কোন্ ‘বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ’ কবিকে এতদূর বিচলিত করিল যে, খ্রিস্ট জন্মদিনে বসিয়া তাঁহাকে পরপর দুইখানি কবিতা লিখিয়া প্রান্তিক গ্রন্থটিকে সমাপ্ত করিতে হইল?

নিজের যাবতীয় কর্মপ্রবর্তনা, সৃজনমগ্নতা বা শারীরিক ক্লান্তির ভিতরও সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাপরম্পরা ঠাকুরকে বেশ কিছুদিন ধরিয়াই ক্ষতবিক্ষত করিয়া চলিতেছিল। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ পরবর্তী বঙ্গসমাজ তখন মেরুকরণের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দিকে দ্রুত আগাইয়া চলিতেছে। এই সাম্প্রদায়িক বিভাজন রুখিতে না পারিলে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ যে ‘মহতী বিনষ্টি’ এড়াইতে পারিবে না, তাহা তিনি ভালোই টের পাইয়াছিলেন। বছর দুই পূর্বে অনুষ্ঠিত বিশ্বভারতী-সম্মিলনীর সভায় সভাপতির অভিভাষণে এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন –

দেখতে পাচ্ছি আমাদের বর্তমানের ম্লান দিগন্তে ভবিষ্যৎ রাত্রির অন্ধকার আসছে ঘনিয়ে। সমস্যার পর দুর্জয় সমস্যা এসে অভিভূত করেছে দেশকে, কিসে তার সমাধান, আমরা জানি না। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে আজ যে পরস্পর বিচ্ছেদ ও বিদ্রোহ উত্তাল হয়ে উঠেছে, যদি দেখতেম, এর সহজ নিষ্কৃতি আছে তবে চুপ করেই থাকতেম। কিন্তু তার মূল প্রবেশ করেছে গভীর, সহজে এর সমাধান হবে না। আর যদি সমাধান না করতে পারি, তবে আসবে ‘মহতী বিনষ্টি’। এখন চুপ করে থাকবার সময় নয়। আমাদের ভাবতে হবে, বড়ো করে ভাবতে হবে – ভাবাবিষ্ট আর্দ্রচিত্তে নয়, বুদ্ধিপূর্বক চিন্তা করে। – ছাত্রদের প্রতি, অগ্রহায়ণ ১৩৪২

কবি বড় করিয়াই ভাবিতেছিলেন বটে। কিন্তু ঘটনাস্রোত তাঁহার ভাবনার অনুকূলে বহিতেছিল না। তবে ঠাকুর তো শুধু বাংলাদেশের আঞ্চলিক রাজনীতির প্যাঁচপয়জারেই বিব্রত নহেন। ডাকঘর-এর অমলের মতো সারা বিশ্বের দৃশ্য আসিয়া তাঁহার জানালায় ভিড় করে। নাজিদের উত্থান এবং বাড়বাড়ন্ত, জর্মানিতে ‘বিরুদ্ধবাদী’ লেখকদের বইয়ের বহ্ন্যুৎসব, ন্যুরেমবার্গ আইনে ইহুদিদের নাগরিক অধিকার বিলোপ, ইথিওপিয়ায় ইতালির আগ্রাসন ও গণহত্যা, ট্রটস্কিবাদী অভিযোগে সোভিয়েতে ৩১জনের মৃত্যুদণ্ড, স্পেনের গৃহযুদ্ধ, গুয়েরনিকা শহরে বোমাবর্ষণে শত শত সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু – সবকিছুই তাঁহাকে স্পর্শ ও বিচলিত করিয়া যায়। কিছুদিন পূর্বে নিখিলবঙ্গ মহিলা কর্মী সম্মেলন উপলক্ষে রচিত একটি নিবন্ধে শুনা যায় তাঁহার তিক্ত কণ্ঠস্বর – ‘বাঘের ভয়ে বাঘ উদ্বিগ্ন হয় না, কিন্তু এ সভ্যতার পৃথিবী জুড়ে মানুষের ভয়ে মানুষ কম্পান্বিত। এইরকম অস্বাভাবিক অবস্থাতেই সভ্যতা আপন মুষল আপনি প্রসব করতে থাকে। আজ তাই শুরু হল’ (নারী / কালান্তর, ২ অক্টোবর ১৯৩৬)। তবু বিবেকী মানুষ নীরবে প্রহর গণিয়া যাইতে পারে না। তাহাকে তাহার মতো করিয়া কিছু করিতেই হয়। তাই, সৌম্যেন্দ্রনাথের উদ্যোগে League against Fascism and War গড়িয়া উঠিলে (মার্চ ১৯৩৭) কবিই হইলেন তাহার সভাপতি। নাজিদের মদতপুষ্ট জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সামরিক হামলার বিরুদ্ধে স্পেনের গণতন্ত্রী সরকারকে বাঁচাইবার জন্য সংগ্রামরত পিপলস ফ্রন্টকে সর্বাত্মক সমর্থন দিবার জন্য বিশ্ববিবেকের কাছে আহ্বান জানাইলেন তিনি।

ইতোমধ্যে দুই-তিন দশক হইল, ইউরোপীয় ‘উন্নয়নের’ প্রতিস্পর্ধী হিসাবে এশিয়াতে জাপানের উত্থান সকলের মুগ্ধতা আকর্ষণ করিয়াছিল। ঠাকুরের সহিতও জাপানের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। কবি নোগুচির উদ্যোগে খোদ জাপানে তিনি সংবর্ধিত হন সেই ১৯১৬ সালে। ১৯৩৭-এ বিশ্বভারতীর সপ্তপ্রধানের পদ তৈয়ার হইলে নোগুচিকে করা হয় তাহার অন্যতম। এতকিছু সত্ত্বেও জাপান যখন চিন আক্রমণ করিল, ঠাকুর তাহা সমর্থন করিতে পারিলেন না। বরং তাঁহার সম্পূর্ণ সহমর্মিতা রহিল চিনা জনগণের প্রতি। ১০ সেপ্টেম্বরের অসুস্থতার খবর পাইয়া উদ্বিগ্ন চিনা বন্ধুরা তারবার্তা পাঠাইয়াছিলেন। তাহার জবাবে চিনা জনগণকে সমর্থন জানাইয়া তিনি লিখিলেন যে, জাপানের শাসকেরা নিশ্চয় সাহসী জাপ-জনগণকে ভুল বুঝাইয়াছে, যাহাতে তাহারা প্রাচ্যের মহান আদর্শের প্রতি এইরূপ বিশ্বাসঘাতী হইয়া উঠিয়াছে। এখন জাপানের শুভাকাঙ্ক্ষীদেরও তাহার পরাজয় কামনা করা উচিত, যাহাতে তাহার শুভবুদ্ধির উদয় হয়। এইসময়, জাপানে স্বেচ্ছানির্বাসিত বাঙালি বিপ্লবী রাসবিহারী বসু এক তার-বার্তায় ঠাকুরকে জাপানের নিন্দা হইতে নিবৃত্ত হইবার অনুরোধ জানান। উত্তরে, ঠাকুর তাঁহার স্বভাবসুলভ দৃঢ়তায় সেই আবদার খারিজ করিয়া জানান (১১ অক্টোবর ১৯৩৭), সারা পৃথিবী যেখানে জাপানি বর্বরতার নিন্দা করিতেছে, সেই ন্যায্য প্রতিবাদ প্রত্যাহার করিবার তিনি কে!

জাপ বাহিনীর হাতে একের পর এক চিনা নগরপতন, লুণ্ঠণ ও শত শত বেসামরিক চিনা নাগরিক হত্যার খবর আসিতেছে। নিজেদের স্বার্থে ঘা লাগিতেছে না বলিয়া পশ্চিমী শক্তিগুলি চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ১৩ ডিসেম্বর ঘটিয়া গেল নানকিং গণহত্যা। তিন লক্ষ চিনা নরনারীকে কতল করিয়া তাঁহাদের রক্তের উপর দিয়া হাঁটিয়া শহরটি কব্জা করিল জাপানি ফৌজ। ঠাকুর আক্ষরিক অর্থেই শিহরিয়া উঠিলেন। গুয়েরনিকা-ইথিওপিয়া-নানকিংয়ে ক্ষমতালিপ্সুর সকল বর্বরতা, আক্রান্তের সকল আর্তনাদ, একাকার হইয়া যেন মীড় দিল নিষ্ঠুর করে – ‘একদিকে স্পর্ধিত ক্রূরতা,/ মত্ততার নির্লজ্জ হুংকার, অন্য দিকে ভীরুতার/ দ্বিধাগ্রস্ত চরণবিক্ষেপ’ (১৭ /প্রান্তিক, ২৫।১২।১৯৩৭)। যে-কবিতাবলী শুরু হইয়াছিল মৃত্যুলোকের নিবিড়কৃষ্ণ ছায়াপাতের অভিজ্ঞতার সহিত এক ব্যক্তিগত সংলাপ-রচনার মানসে, মানবতার প্রতি ঘটিয়া চলা সংখ্যাতীত বর্বরতার অভিঘাতে সেই আত্মভাষ্যের অভিমুখ যেন সহসা জীবনদীপ্ত হইয়া উঠিল, বিশ্ববিবেকের মূর্ছনায় ঝংকৃত হইয়া উঠিল প্রাণ – ‘মহাকাল-সিংহাসনে-/ সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,/ কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী/ কুৎসিত বীভৎসা-’পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন’(ঐ )। আর এই নব-উন্মেষিত কালচেতনা, প্রজাতিঘাতী অপশক্তিগুলির প্রতি শুধু নিজের ঘৃণা জ্ঞাপনেই সংবৃত হইল না, ভাবীকালের প্রতিও উচ্চারণ করিয়া গেল তাহার অরুন্তুদ আহ্বান –

নাগিনীরা চারি দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,

শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস –

বিদায় নেবার আগে তাই

ডাক দিয়ে যাই

দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে

প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে। – ১৮ /প্রান্তিক, ২৫।১২।১৯৩৭

খ্রিস্ট জন্মদিনে আসিয়া এইভাবে শেষ হইল প্রান্তিক। কিন্তু প্রান্তিক শেষ হইলে কী হইবে, যুদ্ধোন্মাদদের বর্বরতার প্রেতচ্ছায়া ঠাকুরকে নিষ্কৃতি দিতেছে না। বিশেষত যখন শুনিলেন, নিজেদের জয়ের জন্য মন্দিরে মন্দিরে পরমকরুণাময় বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করিতেছে জাপানিরা, তখন সমসাময়িক আরও অন্তত দুইটি কবিতায় তাঁহার বিদ্রূপ ও ঘৃণা উগরাইয়া দিলেন তিনি। কবিতা দুইটি যেন একটি রচনারই দুইটি পাঠান্তর। গদ্যস্পন্দে রচিত প্রথমটিতে দেখি – ‘… পিশাচের অট্টহাসি জাগিয়ে তুলবে/ শিশু আর নারীদেহের ছেঁড়া টুকরোর ছড়াছড়িতে।/ ওদের এই মাত্র নিবেদন, যেন বিশ্বজনের কানে পারে/ মিথ্যামন্ত্র দিতে,/ যেন বিষ পারে মিশিয়ে দিতে নিশ্বাসে।/ সেই আশায় চলেছে ওরা দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে/ নিতে তাঁর প্রসন্ন মুখের আশীর্বাদ।/ বেজে উঠছে তুরী ভেরী গরগর শব্দে,/ কেঁপে উঠছে পৃথিবী’ (সংযোজন দুই /পত্রপুট, পৌষ ১৩৪৪)। একই অনুষঙ্গের অন্য রূপান্তর ঘটিল এইভাবে –

নারীর শিশুর যত কাটা-ছেঁড়া অঙ্গ

জাগাবে অট্টহাসে পৈশাচী রঙ্গ,

মিথ্যা কলুষিবে জনতার বিশ্বাস,

বিষবাষ্পের বাণে রোধি দিবে নিশ্বাস,

মুষ্টি উঁচায়ে তাই চলে

বুদ্ধেরে নিতে নিজ দলে।

তূরী ভেরী বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,

ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো। – বুদ্ধভক্তি / নবজাতক, ৭ জানুয়ারি ১৯৩৮

শুধু আঙ্গিকবৈচিত্র্যের নমুনা হিসাবে মাত্র নহে, কবির মনোভাবের তীব্রতা বুঝিবার জন্যও এই কবিতা দুইটি আমাদের সাহায্য করে। মানুষে মানুষে ঐক্যরচনার বদলে ধর্মের নাম লইয়া কী স্বদেশে কী বিদেশে, ছোট বা বড় আকারে, সংগঠিত হইয়া চলিয়াছে এমনই সব নারকীয় মারণযজ্ঞ। মানবাত্মার মুক্তির বদলে, ধর্মগুলি এইভাবে কেবলই মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা ও নৈতিক অধিকারকে শৃংখলিত করিবার ভূমিকা পালন করিতেছে মাত্র। এই বিষণ্ণ উপলব্ধির কথা সাম্প্রতিক এক ধর্মসভায় হাজির থাকিয়া স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিতেও ধার্মিক ঠাকুরের বাধে নাই –

All through the course of human history it has become tragically evident that religions, whose mission is liberation of soul, have in some form or other ever been instrumental in shackling freedom of mind and even moral rights. …thus we find that religious perversity is causing more blindness of reason and deadness of moral sensibility than any other deficiency in our education…

– Religion of the Spirit and Sectarianism (Address at Sri Ramakrishna Centenary Parliament of Religions), 3 March 1937

৪.

প্রিয় পাঠিকা, প্রিয় পাঠক, বহুক্ষণ ধৈর্য ধরিয়া এইবার আপনারা কহিতেই পারেন, কাহিনি তো নানান দিকে বিস্তারিত হইল, কিন্তু ইহার ভিতর গানের কথা কই! ব্যাপার হইল এই যে, শ্রাবণ ১৩৪৪-এর সেই বর্ষামঙ্গলের পর হইতে মাঘ মাস ইস্তক ঠাকুর কোনও গান রচনা করেন নাই। আসন্ন বসন্তের বাতাসে এইবার ভাসিয়া আসিল নতুন সুরের বার্তা। বাহিরের জগত হইতে নিজেকে কিছুটা গুটাইয়া লইয়া, ৪বছর আগে রচিত চণ্ডালিকা (প্রকাশ ১৯৩৩) নাটকটিকে আগাগোড়া সুরে বাঁধিয়া, একটি নৃত্যনাট্যের রূপ দিবার নিরীক্ষায় মাতিয়াছেন তিনি। শুধু ছন্দে-মিলে বাঁধা পদ নহে, প্রায় ৭৭বছর বয়সী এক তরুণ এখন যাবতীয় গদ্যসংলাপেও সুরারোপ করিবার দুঃসাহসিক প্রয়াসে লিপ্ত। যাহার অবিসংবাদী সাফল্য আজ কিংবদন্তী। আমরা ইদানিং কবিজীবনের যে-সময়প্রদেশের ভিতর দিয়া ঈষৎ ভ্রমণশীল, এক নতুন শিল্পরূপের উপস্থাপনা হিসাবে এই নৃত্যনাট্য অবশ্যই সেই প্রান্তলগ্নের রঙিন বৈজয়ন্তী। কিন্তু নাটক হইতে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরের এই অবকাশে তাহার পাঠশরীরে যে-প্রভূত সম্পাদনা চলিল, তাহার সামান্য পরিচয় লইবার মকশও আমাদের করিতে হইবে। যাহাতে, নাটকের চণ্ডালকন্যা প্রকৃতির এই উক্তি – ‘এ কাহিনী আমার নতুন জন্মের’, আর নৃত্যনাট্যে সেই প্রকৃতির এই উক্তি – ‘এ নতুন জন্ম, নতুন জন্ম, নতুন জন্ম আমার’, এই দুই প্রস্বরের ভিন্নতার ভিতর দিয়া তাহার চরিত্রটি কোনও নতুন মাত্রায় পৌঁছাইল কি না, তাহা একটু যাচাই করিয়া লওয়া যায়। যাহাতে, সেই কালগ্রন্থির শাঁটটিও হয়তো কিছু খোলাসা হইয়া আমাদের এই মনগড়া ভ্রমণকে খানিক দিশা দিতে পারে।

ইহার জন্য আমাদের বারান্তরের প্রত্যাশা রহিল।