রবীন্দ্রনাথ আর শঙ্খবাবু: ঢেউয়ের বুকে ঢেউ

সরোজ দরবার

" এই যে আমাদের মিলিয়ে মিলিয়ে দেখার চেষ্টাটুকু, এর ভিতর বিপদ আছে; অসম্পূর্ণতাও আছে। বিপদ এই যে, মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করতে গিয়ে আমরা কোথাও ভুল প্রসঙ্গ জোড়ে বেঁধে ফেলছি কি-না। অথবা যে যে প্রসঙ্গ বেঁধে বেঁধে থাকার কথা, তা আদৌ থাকছে কি-না। এই দুজনকে বিস্তারিত পাঠের মাধ্যমেই এই অসম্পূর্ণতার দোষ কাটানো সম্ভব। আমরা উত্তরকালে যত এগোব, আমাদের ধারণা, এই দুই চিন্তকের কাছে আমাদের গভীরভাবে আশ্রয় নিতে হবে। ফ্যাসিজমের সর্বগ্রাসী চেহারার ভিতর দাঁড়িয়ে এই মৃদুতা, এই না-আমির অনুশীলন ছাড়া আমাদের আর তেমন কোনও পথ আছে কি-না, আমাদের জানা নেই। অন্তত তা চোকে তো পড়ে না। সমাজলক্ষ্মীকে বাঁচানো ছাড়া পরিত্রাণের আর কোনও উপায় সম্ভবত নেই। সেই জায়গা থেকেই এঁদের কাছে ফিরতে হবে, আঁজলা ভরে নিতে হবে ভাবনায়। নানা সঙ্গ, অনুষঙ্গের ভিতর থেকে আমাদের আবিষ্কার করে নিতে হবে সেই অবিচ্ছিন্ন স্রোতটিকে, রবি ঠাকুর আর শঙ্খবাবুর নিরন্তর সংলাপে যা এগিয়ে গিয়েছে মহাকালের দিকে।" রবিপক্ষ। লিখলেন সরোজ দরবার।

আমাদের ভিতর শঙ্খ ঘোষের এবার থেকে সেভাবেই থাকা, যেভাবে বহুদিন ধরে আছেন রবীন্দ্রনাথ। একদিক থেকে এই থাকা অনেক বেশি করে থাকা। ব্যক্তি শঙ্খবাবুর কাছাকাছি হওয়ার জন্য যে বাস্তবিক দূরত্বমোচনের প্রয়োজনটুকু থাকত, তারও আর বালাই রইল না। সকলের পক্ষে সে-দূরত্ব অতিক্রম সম্ভবও ছিল না। তা জরুরিও নয়, অন্তত সবসময়। কেন-না তাঁর ভাবনা অক্ষরমূর্তিতে নানা সংরূপেই তো রয়েছে আমাদের সামনে। সেই সূত্রে তাঁর একরকমের থাকা ছিলই, ব্যক্তি থাকার বাইরে। সেই থাকাটাই এখন একমাত্র এবং ব্যাপ্ত হল। আর কোনও দূরত্বের আভাস থাকল না, নৈকট্য আরও গাঢ় হল। তাঁর ঐহিক চলে যাওয়ায় তাই যে শূন্যতার হাহাকার, তা অবশ্যম্ভাবী জেনেও মনে হয়, পুরোপুরি সঙ্গত নয়। নীরবতার ভিতর দিয়ে যে সংযোগের ভাষা অনুশীলন তাঁর আজীবন আর যে যোগাযোগ তিনি দৈনন্দিনেও অনেকখানি বাস্তব করে তুলতে ফেলেছিলেন, সেই বাস্তবতার ভিত্তিতেই আমাদের সঙ্গে তাঁর সংযোগ আরও খানিক বাড়ল বরং। এখন আমরা তাঁর সমীপবর্তী হব সেভাবেই, যেভাবে এতদিন ধরে হয়ে এসেছি রবীন্দ্রনাথের; এমনকি স্বয়ং শঙ্খবাবুও হয়েছেন।

যেখানে মুখের কথা নেই, সেখানেও নতুন কথার জন্ম হতে পারে। পূর্বজের ভাবনার সঙ্গে বর্তমান যদি নিরন্তর সংলাপের প্রয়াস করে, তবে সেই অভিঘাত থেকে নতুন কথার মুক্তি হয়। এ আমাদের জানা কথা। খেয়াল করার এই যে, এই বিনিময় সমস্তটাই সম্ভব নীরবতায়। বাঙালিমনন যতবার রবি ঠাকুরের সঙ্গে এই সংলাপ-প্রয়াস করবে, ততবার অন্তর্বর্তী সেতু হয়ে সেখানে থেকে যাবেন শঙ্খবাবু। আরও অনেকেই থাকতে পারেন তাঁদের মতামত নিয়ে, ভিন্নরুচির অধিকার থাকবেই, সে যে কোনও অর্থেই হোক না কেন। কিন্তু বলার এই যে, শঙ্খবাবুকে অতিক্রম করে আমাদের রবীন্দ্রপরিচয় সম্পূর্ণতা পাবে না। সময়ের আয়তন যত প্রসারিত হয়, তত পিছনের বিন্দুকে স্পর্শ করতে আমাদের আরও কিছু বিন্দু ছুঁতেই হয়। নইলে সেই ধরাটুকু বিক্ষিপ্ত উল্লম্ফন হয়ে ওঠে। তিনটি কি চারটি তারাকে দিয়েও সপ্তর্ষিমণ্ডলের চেনা আদল একটি নিশ্চয়ই আঁকা যায়, কিন্তু তাই-ই সপ্তর্ষিমণ্ডল নয়। ফলত, রবি ঠাকুরের কাছে আমাদের এখনকার গতায়াত শঙ্খবাবুর হাত ধরেই। এই পর্যন্ত এসেই মনে হয়, যেমনটা আগের অনুচ্ছেদের শেষেও বলার চেষ্টা করেছিলাম যে, স্বয়ং শঙ্খবাবুও তো রবি ঠাকুরের মুখোমুখি হতেন। রবি ঠাকুরের সঙ্গে নিরন্তর একরকম কথোপকথন চলত তাঁর। এরকমটা ভাবতে ভালো লাগে শুধু নয়, এই সূত্রটাকে একটু নেড়েচেড়ে দেখলে আমরা বাঙালি মনীষার এক অবিচ্ছিন্ন ধারার আধুনিকতার টের পাই। যার সম্প্রসারণ এখন থেকে আগামীর দিকে। তবে, অবশ্যই তার সন্ধান গবেষক ভাবুকের তন্নিষ্ঠ কাজ। আমরা দুই জীবনের মুহূর্ত কয়েক বা ভাবনার দু-মুঠো ধান তুলে নিয়ে খানিক মিলিয়ে মিশিয়ে দেখতে পারি, বোঝার চেষ্টা করতে পারি সেই সংলাপের আদলটি। যোগাযোগের একরকমের বিকল্প প্রস্তাবনা আমরা এখান থেকে খুঁজে পেতে পারি।

এক নৈতিক গন্তব্য

পর্বনাম হিসেবে যে তিনটি শব্দ তুলে নিয়েছি, শঙ্খবাবুকে সেই অভিধা দিয়েছেন কবি যশোধরা রায়চৌধুরী। বলেছেন, ‘আমাদের পথের প্রান্তে এক ধ্রুবতারার মতো, এক ঈশ্বরের মতো, এক নৈতিক গন্তব্যের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন শঙ্খ ঘোষ।’ এ কথা ধ্রুবসত্য, যে গত কয় দশকে আমাদের চলতি রাজনৈতিক টানাপোড়েন কিংবা ফুটন্ত সামাজিক সংকটের মুহূর্তে শঙ্খবাবুর দিকনির্দেশ ছিল আমাদের সঙ্গে। সংঘের উপর যিনি সত্যকে জায়গা দেন, এমনকি সংঘ প্রবণতার প্রবল প্রতাপের ভিতরও, তাঁকে নৈতিক গন্তব্য করতে পারলে আমরা বরং সত্যের অভিমুখী থাকি। এই সত্যটা অন্তরের সত্য। তাঁর নিজস্ব ধর্মকে যেমন রবি ঠাকুর একরকম অন্তরিন্দ্রিয় বলেন, সেই ইন্দ্রিয় দিয়েই এই সত্য অনুধাবিত হয়। এই ইন্দ্রিয়ের নির্মাণ সহজ নয়, সচরাচর আমরা তা পেরেও উঠি না। তা-ই আমাদের জন্য সত্যাভিমুখী হতে নৈতিক গন্তব্যের একটা স্পষ্ট অবয়ব থাকলে, সেই অনুশীলন সুবিধের হয়ে ওঠে। উলটোদিকে যিনি এই গন্তব্য হয়ে উঠছেন তাঁর ভিতরও থেকে যাচ্ছে ইতিহাসচেতনা এবং একই সঙ্গে তাঁর সময়ের বাস্তবতা; সময়ের দাবি, চাহিদা, প্রয়োজন ইত্যাদি। অর্থাৎ, ইতিহাসের অভিজ্ঞতা আর সমসময়ের অভিজ্ঞতা থেকেই জাত হয় নৈতিকতার এক পাঠ, যা অনেকের কাছে গন্তব্য হয়ে ওঠে। আমাদের কৌতূহল জাগে, শঙ্খবাবুর ক্ষেত্রে এই ইতিহাসচেতনায় কি কোথাও মিশে যায় রবীন্দ্র-আভাস? অর্থাৎ, কোনও নৈতিক সংকট থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে তিনিও রবি ঠাকুরের মুখোমুখি হচ্ছেন কি-না, সেইটে দেখা যায় নীরবতার ভিতর প্রতিষ্ঠিত যোগাযোগের সূত্রে।

এখান থেকেই আমাদের প্রাথমিক কাজটুকু শুরু হোক একটা ঘটনার মাধ্যমে। সকলেরই জানা সে-কথা। যে, একদা প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে সরস্বতী পুরস্কার গ্রহণের প্রস্তাবে রাজি হননি শঙ্খবাবু। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী, অটলবিহারী বাজপেয়ী, যে দলের সমর্থক ছিলেন, সেই দলের যে আদর্শ এবং তা যে ভারতচেতনার পরিপন্থী, এই কথা স্মরণ করেই তিনি পুরস্কার গ্রহণে রাজি হননি। শঙ্খবাবুর এই সিদ্ধান্ত একদিক থেকে সহজ, আবার একদিক থেকে কঠিন; সহজ কেন, সে-কথা তো হলই; কঠিন এই কারণে যে, শঙ্খবাবুর যে সর্বজনবিদিত সৌজন্যর ছবিতে আমরা অভ্যস্ত, সেই নিরিখে কেউ যদি এমন মনে করেন যে, তিনি পুরস্কারটি গ্রহণও করতে পারতেন, তবে তাঁর ভাবনাকে একেবারে এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। এইখানে আমাদের মনে পড়ে যায় নন্দিনীর কথা। মনে পড়ে যায় মানে, শঙ্খবাবুই নন্দিনীর সেই কথাটিকে আমাদের সামনে তুলে দিয়েছেন বড়ো করে যাতে আমাদের এই বিশেষ অংশটি চোখে পড়ে বা বিস্মরণের ওপারে চলে না যায়। কী করত নন্দিনী? গোড়ায় সে সবার দিকে এগিয়ে দিতে চাইল তার বন্ধুতার হাত। কাউকে এড়িয়ে যাবে, এমনটা তার ভাবনার অতীত। আপন প্রাণের স্ফূর্তিতে সে তাই কুঁদফুলের মালা এগিয়ে দিয়েছিল এমনকি রাজা এবং সর্দারের দিকেও। গোড়ায় সে বুঝতে পারেনি, এর মধ্যে গোলমালটা কোথায়। অধ্যাপক তাকে বুঝিয়ে দিলে তবে সে বোঝে। শঙ্খবাবু লেখেন, “তখন সে বুঝতে পারে সকলের দিকে বাড়িয়ে দেওয়া যায় না নিজেকে, অনেককে ভালোবাসার জন্যই দাঁড়াতে হয় কারো কারো বিরুদ্ধেও। এ বিরুদ্ধতায় যখন সে বলতে পারে ‘রাজা এইবার সময় হলো… আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমার সঙ্গে তোমার লড়াই’, যখন সর্দারদের বর্শা লক্ষ করে ধাবমান হয়ে সে এগিয়ে যায় তাদের বিপক্ষে, তখনই তার পূর্ণতা ঘটে ব্যক্তির বোধ থেকে ইতিহাসের বোধে, তখন আর তার সম্বল নয় শুধু গ্রামীণ মেয়ের সরল মুখশ্রীটুকু।”

তাহলে নন্দিনীর মধ্যেই রেখে দেওয়া ছিল এই বিরুদ্ধতার আভাস। অনেককে ভালোবাসার জন্য, কারও কারও বিরুদ্ধাচারণ করতেই হয়। আর-একটি ঘটনাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। সেটির কথাও আমাদের জানাচ্ছেন শঙ্খবাবু। প্রায়শই রবি ঠাকুরকে একটি নিন্দে সহ্য করতে হয় ‘জনগণমন’ রচনা নিয়ে। গোলমালটা এখানেও জোর করে পাকিয়ে তোলা। এবং তা যুক্তিসহকারে বোঝানোর চেষ্টা করা হলেও কেউ কেউ বুঝতে চান না। শঙ্খবাবু সে-পথে পুনরায় আলো না-ফেলে, অন্য একটি ঘটনার কথা আমাদের জানান। ওই পঞ্চম জর্জেরই রাজত্বের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি সংকলনের পরিকল্পনা করা হয়। সেখানে বাংলার তাবড় ব্যক্তিত্বরা কলম ধরলেন। কেউ কেউ আবার সরাসরি বন্দনায় না গিয়ে লিখলেন বিষয়ভিত্তিক লেখা, তারই সঙ্গে এক কি দু-লাইনে জুড়ে দিলেন রাজার প্রশংসা। এই তালিকায় একটিই নাম ছিল না, তা হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এতই যদি রবীন্দ্রনাথের রাজপ্রীতি তাহলে তিনি এই সংকলনে লিখলেন না কেন! সম্পাদকমণ্ডলীর সকলেই তো তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। একটা লেখা আদায় করা কি খুব কঠিন হত! কিন্তু তাঁরা সবিনয়ে জানাচ্ছেন যে, কবির শরীর ভালো নেই বলেই তিনি লেখেননি এই সংকলনে। তাই কি! অন্তত রবি ঠাকুরকে যাঁরা চেনেন, তাঁরা আঁচ করতে পারবেন এই যুক্তি ঠিক টেঁকার নয়। টেঁকেও না। কারণ প্রায় একই সময়কার এক চিঠি উদ্ধার করে শঙ্খবাবু বলছেন, শরীরের চলাচল তাঁর মনের সায়ের উপরই নির্ভর করছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ‘দেহ না চলিলেও মন চলে, এবং মন চলিলে দেহকে যাইতেই হয়’। মন সায় দিলে তবে না চলবে শরীর! অর্থাৎ, স্পষ্ট হয় এই সংকলনে তিনিও যে অন্তর্ভুক্ত হন, এ ব্যাপারে কিছুতেই তাঁর মন সায় দেয়নি। ফলে, পরিচিতর অনুরোধ সত্ত্বেও সেখানে লেখেননি তিনি। যদিও ওই সময়ে অন্যান্য লেখা লিখেছেন যথেষ্টই।

তাহলে, এইটেই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা। যার খানিকটা তিনি বলে রেখেছেন নন্দিনী চরিত্রের মধ্যে দিয়েও। কথাটি হল, কখনও কখনও কারও বিরুদ্ধাচারণ করা জরুরি হয়ে ওঠে। রবি ঠাকুরের মুখোমুখি হওয়া গেলে ইতিহাস থেকে এরকমই একটা সভ্যতার আলো আমাদের উপর এসে পড়ে। সেই আলো নিশ্চিতভাবেই ব্যক্তির বোধকে উজ্জ্বলতর করে। আমরা যেন বুঝতে পারি, রবি ঠাকুরের ক্ষেত্রে যা সরাসরি বলা নেই, বা তিনি হয়তো বলেছিলেন, সম্পাদকগণ অসুস্থতা বলে খানিকটা আবরণ রেখেছিলেন, শঙ্খবাবুর কাছে এসে কেন সেই প্রচ্ছদটুকুর আর প্রয়োজনই পড়ে না। তিনি দ্বিধাহীন জানান, কেন তিনি পুরস্কার গ্রহণে রাজি নন। এইখানে এসে ইতিহাস আর সমসময় এক বিন্দুতে মিশে নতুন মাত্রায় প্রসারিত হচ্ছে। এইখানে তাই যে পরম্পরা রচিত হল, তা আর কেবল ব্যক্তিবোধ হয়ে আবদ্ধ থাকছে না। এবার তা নন্দিনীর উপলব্ধি এবং সিদ্ধান্তের মতোই পরিণত হচ্ছে ইতিহাসবোধে। আমাদের কাছেও এখন স্পষ্ট হয়ে যায়, সংকটের মুহূর্তে আমাদের প্রত্যাখ্যান এবং তার স্পষ্ট উচ্চারণ কতখানি জরুরি। রবীন্দ্রনাথ আর শঙ্খবাবু, দুজনের ক্ষেত্রেই বলা যায়, এইটেই তাঁদের বরাবরের অনুশীলন।

একেবারে শেষপর্বের একটি কবিতাতেও দেখি শঙ্খবাবুর স্পষ্ট প্রত্যাখ্যান। ‘ভারতবর্ষের কালো কবিতা’, বেরিয়েছিল ‘অনুষ্টুপ’ পত্রিকায়। সেখানে কবিতার শরীরে এক ‘বন্ধু’কে এনেছেন কবি। একদা যিনি কাছে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রতি আগ্রহে। সানন্দে হয়েছিল রবীন্দ্রচর্চা। এর বহুদিন পর একদিন সেই মানুষটিই এসে বলছেন, মসজিদ ভেঙেছে যে করসেবকের দল, সেখানে আছে তাঁর ভাইপোও। তিনি লজ্জিত নন সে কারণে, বরং উদযাপিত হয় এই তথ্য। এই ঘটনা। ফলে, তৃতীয় স্তবকে এসে যেন হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে কবিতাটি। ভেঙে পড়ে। হায় রবীন্দ্রনাথ! কিন্তু পরক্ষণেই উঠে দাঁড়ায়। বলে,

‘আসবেন না কখনো আর এ-বাড়িতে-’

ধৃষ্ট এই কথাগুলি বলে বিদায় করেছি তাঁকে সেইদিন!”

এ-ও তো শঙ্খবাবুরই উচ্চারণ; যে মানুষ অপিরিচতকেও বাড়ির দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেন, শহরের আকাশে সন্ধ্যাতারার মতো জেগে থাকে যে মানুষের প্রবাদপ্রতিম সৌজন্য, তিনিই তো বলেন এই কথা। কেন-না, এই কথা বলাটাই জরুরি হয়ে ওঠে। এই প্রত্যাখ্যানের ভিতর নিহিত থাকে প্রতিরোধ। এইটে ইতিহাসের শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথের এবং শঙ্খবাবুরও। তাঁদের নিরন্তর সংলাপ বিনিময় থেকেই আমাদের জন্য তৈরি হয় নৈতিকতার এই পাঠ। আমাদের গন্তব্য আরও নির্দিষ্ট হয়।

২

অবশ্য এই যে বিরুদ্ধতার কথাটা উঠল, সেখানে এটা ভালো করে বুঝে নেওয়া চাই যে, তা কার বিরুদ্ধে, কোন প্রেক্ষিতে। নইলে বিরুদ্ধতার একটা নিজস্ব মোহ আছে। সে মোহ পেয়ে বসলে তখন কেবল তারই বশে ছোটো ছোটো বিরুদ্ধতার বৃত্ত তৈরি হয়, যার অবশ্যম্ভ্যাবী পরিণতি গিয়ে ঠেকে, ‘রাতে ঘুমোবার আগে ভালোবাসবার আগে প্রশ্ন করো তুমি কোন্ দল’ – এই সংকীর্ণতায়। দলীয়তা একরকমের বিরুদ্ধতার জন্ম দেয়। তার গোড়ায় থেকে যায় এই কথাটি, যে, ‘মত কাকে বলে, শোনো। মত তা-ই যা আমার মত।/সেও যদি সায় দেয় সেই মতে তবে সে মহৎ।’ আর, যদি না দেয় সায়? তবে তো প্রশ্ন করতে হয় আমি কে, আর তুমি কে? তুমি কোন দলে আর আমি কোন দলে? এই আমি-টাকে যত গুরুত্ব দেওয়া যায় ততই মুশকিল। তাকে যত বেশি চিৎকার সম্ভাবনায় ছেড়ে দেওয়া যায়, সে যত বেশি ঘোষিত হতে থাকে ততই এক সর্বপ্লাবী চেহারা নেয়। শঙ্খবাবু বলেছিলেন, ‘ব্যক্তিগত স্তর থেকে সামাজিক রাজনৈতিক স্তর পর্যন্ত এই “আমি” হয়ে ওঠে এক ঘোষণা-শব্দ, চিৎকারশব্দ, যার মধ্য দিয়ে এগোতে থাকে অবারণ একটা জোর দিয়ে বলবার প্রতাপভঙ্গি। আর সেই চোরাপথে এগিয়ে আসে ফ্যাসিবাদ। ফ্যাসিবাদ আমাদের স্বভাবের একটা অনিয়ন্ত্রিত চিৎকার।’

তাহলে এর উলটোদিকে কে থাকে? একজন না-আমির উদযাপন। ‘আমি’র সঙ্গে ‘না-আমি’র সন্দর্ভ সম্ভব হলে একটা গ্রহণযোগ্য ও সভ্যতার পক্ষে সম্মানজনক পথের সূচনা মেলে। এই না-আমি তাহলে চিৎকার ও ঘোষণার উলটোদিকে একরমের দৃঢ় স্পষ্ট মৃদুতা।

আমি, না-আমি ও আত্মশক্তি

জীবনে নিরন্তর ভিতরে ভিতরে একটি সাধনা ধরে রাখতেন রবীন্দ্রনাথ, তা হল ‘আমাকে আমি থেকে ছাড়িয়ে নেবার সাধনা।’ এই কথাটিই শঙ্খবাবু তুলে আনেন ‘পথে ও পথের প্রান্তে’ থেকে, তাঁর ‘নির্মাণ আর সৃষ্টি’-র একেবারে গোড়ার দিকে।

কী করে সম্ভব এই সাধনা? প্রান্তবয়সে এসে না-হয় অনেকেরই একরকম নির্লিপ্তি আসে। কিন্তু তা জীবনব্যাপী সাধনা হিসেবে ধরে রাখা তো একরকমের প্রকল্প। রবীন্দ্রনাথ এই প্রকল্পটি নিয়েছিলেন। এর চালিকাশক্তি হিসেবে শঙ্খবাবু চিহ্নিত করেন যে গুণটিকে, তা হল আত্মশক্তি। ‘শিল্পে অথবা জীবনে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত আদর্শের মূল সূত্রকে ধরা যায় একটিমাত্র শব্দে – আত্মশক্তি। এ আত্মশক্তি নিজের নিজের ভিতর নিজেকে খুঁজে বেড়ায়। তৈরি হয়ে ওঠে এক প্যারাডক্স, কেননা যতই সে ভিতরে যায় ততই বেরিয়ে আসে বাইরে। যতই সে বুঝতে পারে তার পরিচয়, ততই সে মুক্ত হয় তার অহংকার থেকে, তার গণ্ডি থেকে। যতই সে তার আমিকে পায়, ততই সে যুক্ত হয়ে ওঠে বিশ্বব্যাপী এক না-আমির সঙ্গে, আর সেইটেকেই বলি মুক্তি।’

তাহলে, বিশ্বমানবের নাড়ির স্পন্দন ছুঁতে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা যা রবীন্দ্রনাথ থেকে মেলে, তা হল এমন এক ‘আমি’র উদ্ভাষণ যা কিনা প্রকৃতপ্রস্তাবে এক ‘না-আমি’। কিন্তু এই অনুশীলনে কি একমাত্র ব্যক্তিই গৌরবান্বিত হবেন! অর্থাৎ, একজন রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ হলেন বা একজন শঙ্খ ঘোষ, সর্বজনশ্রদ্ধেয় শঙ্খ ঘোষ হয়ে উঠলেন – এইটুকুই। না, তা তো নয়। এই আত্মশক্তিই যে মানুষের ধর্ম, এবং স্বদেশ ও সমাজ ভাবনার বারুদ ঠাসা একটি বইয়ের নাম যে রবীন্দ্রনাথ ‘আত্মশক্তি’ রাখছেন, তা জানিয়ে শঙ্খবাবুর সিদ্ধান্ত এসে দাঁড়ায়, ‘আত্মশক্তির যে উদ্বোধনকে রবীন্দ্রনাথ মুক্তিমন্ত্র ভাবেছিলেন, সে কেবল কোনো ব্যক্তির মুক্তি নয়, সে হল জাতির মুক্তি, এমনকী মানুষের মুক্তি। আত্মশক্তির এই জেগে ওঠা হলো তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো মানুষের ধর্ম।’ এই একই সিদ্ধান্ত কি আমরা স্বয়ং সিদ্ধান্ত গ্রহীতার ক্ষেত্রেও টানতে করতে পারি না! বন্ধু কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষের কবিতা নিয়ে বলতে গিয়ে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, ‘তাঁর প্রথম পর্বে তিনি অস্তিত্ববাদী, পরবর্তী কাব্যে আছে বিবেকী আর্তি।’ এই যে যাত্রাপথ, আমাদের ধারণা করে নেওয়া অসঙ্গত নয় যে, তা প্রশ্নে দ্বীর্ণ। অনেক শব্দের উৎপত্তি, দ্বন্দ্ব আর ভেসে যাওয়ার পর একটা ‘বিবেকী আর্তি’তে পৌঁছানো যায়। সেই বোধ থেকেই কি নিজের প্রতি বলা যায়, যে,

‘এত বেশি কথা বলো কেন? চুপ করো

শব্দহিন হও শষ্পমূলে ঘিরে রাখো আদরের সম্পূর্ণ মর্মর

লেখো আয়ু লেখো আয়ু’

এই আয়ুর ভিতর ঢুকে পড়ে অজস্র ঢেউ। সে যেমন জীবনের, মৃত্যুরও। কবি জয় গোস্বামী যেমন এই পঙ্ক্তির সামনে এসে বলেন, ‘আয়ু শব্দে যেমন জীবন মনে আসে তেমনি জীবনসীমাও মনে আসে। অর্থাৎ মৃত্যু। লেখো আয়ু, লেখো আয়ু। কেবল জীবনই নয়। মৃত্যুও লেখো। মৃত্যুকেও না-লিখে ছেড়ে দিয়ো না।’ এই মৃত্যুর গহ্বর আবার বেশ গভীর। সেখানে যেমন নিজের জীবনক্ষয়, পরিচিত আত্মীয়ের মৃত্যু, তেমন সমাজ স্বদেশও ঢুকে পড়ে। জয় বলেন, ‘সমাজব্যবস্থা বা রাষ্ট্রনীতির ভুল এবং অন্ধকার গর্ত দিয়ে বেরিয়ে এসে সেই সব মৃত্যুরা আছড়ে আমাদের আসনে এসে পড়ে যায়। তারা নিজেরা আর বলে না কিছু। তাদের শবদেহগুলো বলে।’ সুতরাং যিনি মানুষের ধর্মের অনুশীলন করবেন, রবীন্দ্রনাথ কথিত মানুষের ধর্ম যিনি গ্রহণ করবেন, তাঁর বয়ানের ভিতর হু হু করে ঢুকে পড়বে সবই। ‘পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ’ গোনার নিভৃতি থেকে তাঁকে হেঁটে যেতে হবে ‘হাসিখুশি মুখে সর্বনাশ’ পর্যন্ত। ছুঁয়ে দেখতে হবে সবকিছুই। না দেখলে হয় না? যদি সব আগুন ছুঁয়ে নাই-ই দেখা যায়, তবে কী এমন হয় বা হতে পারে? আমাদের ধারণা, এই ধরনের প্রশ্ন কেবল আমাদেরই ধারণা। কেন-না এরও নিরসনের ইতিহাস কি রবীন্দ্রনাথে নেই! আমরা কেবল একবার চোখ বুলিয়ে নিতে পারি শঙ্খবাবুর এই কথাটিতে যে, ব্যক্তিগত সংকটের মুহূর্তে তিনি রবীন্দ্রনাথের জগৎকেই আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করেন। সেই রবীন্দ্রনাথের গোড়ার জীবনের কথা বাদ দিলেও, একেবারে শেষ জীবনে এসে আক্ষেপ করে বারবার রানী চন্দকে বলেছেন যে, একটু প্রকৃতি দেখে কি ছবি এঁকে কাটাতে পারলে মন্দ হত না। কিন্তু তার আর ফুরসত কই! তাঁর কেবল কাজ আর কাজ! কী কাজ? না, ফরমায়েশি কিছু লেখা। তার উপর লেকচার দেওয়া, এখানে যাওয়া ওখানে যাওয়া ইত্যাদি। মুখে রবীন্দ্রনাথ এসব বলছেন বটে, কিন্তু ভিতরের আর-এক রবীন্দ্রনাথ এই পর্বেই তো গোটা জীবনের ভাবনাকে, তাঁর স্বদেশ, সমাজচিন্তাকে সংহত করে, সভ্যতার সংকট চিহ্নিত করছেন, তৈরি করে দিচ্ছেন তাঁর মতো করে প্রতিরোধ ও মুক্তির পথ। এই রবীন্দ্রনাথই তো লিখে যাচ্ছেন তাঁর দার্শিনকতার মূল সূত্রগুলি। আসলে, কী লিখছিলেন তিনি? আমাদের ধারণা, ওই আয়ু। লিখছিলেন তাঁর আয়ুর সঙ্গে ওতপ্রোত যা, লিখছেন তাঁর আয়ু অতিক্রম করেও যে ভাবনার আয়ু অনন্তে প্রসারিত হওয়ায় সক্ষম, তেমনই যা-কিছু। অথচ তাঁর তো কেবল ছবি আঁকতে ইচ্ছে করছিল তখন। সেই রবীন্দ্রনাথ কি একবার নিজে নিজে নিজেরই প্রগল্ভতায় বলেছিলেন, এত বেশি শব্দ করো কেন! আমরা জানি না। ঢেউয়ের বুকে ঢেউ এসে লাগে। তাতে এসে পড়ে আলো। কোনদিক থেকে আসছে এ ঢেউ, কোথায় যাচ্ছে, কে অগ্রগামী, কে অনুবর্তী- মাঝেমধ্যে এ বোধ ঝিলমিল করে ওঠে।

কবি শঙ্খ ঘোষও তাঁর ‘আমি’কে ইচ্ছে করেই সরিয়ে নিয়েছেন বারবার। কবিতাসূত্রে একটা কোনও আমি তৈরি হয়ে গেলেই মুশকিল। কেন-না অনেকসময়ই তার গায়ে এসে জমে পুনরাবৃত্তির অভ্যাস। অথচ শঙ্খবাবু তাঁর কবিতাভাবনার গোড়ার কথা হিসেবে বলে দেন, ‘আমি যে আধুনিকতার কথা ভাবি, সেখানে মন্থর পুনরাবৃত্তির কোনো মানে নেই, অবাধ প্রগল্ভতার কোনো প্রশ্রয় নেই।’ নিজের লেখার চালচলন পছন্দ হচ্ছিল না বলে, তাই নিজেই লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন বেশ কিছুদিন। পরবর্তী পর্যায়ের লেখা দেখে, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় যখন বলেছিলেন, এ যেন বনবাসে যাবার আগের আর পরের কবিতা, তখন উপমানটি পছন্দই হয়েছিল কবির। ‘লাইনেই ছিলাম বাবা’, এ-হেন নামকরণ, অনেকে তাঁর কাছে প্রত্যাশা করেনি, এই জেনেও স্বস্তি পেয়েছিলেন। নিজেরই গড়া আমি থেকে তিনি যে বেরিয়ে আসতে পারছেন, এইটেই স্বস্তি দিয়েছিল।

এই যে কবিতাসূত্রে ‘আমি’র থেকে ‘আমি’কে ছাড়ানোর প্রয়াস, নিজের মূর্তি ভাঙতে ভাঙতে এই এগোনো, এ-ও একরকম নিজের ভিতর নিজেকে খুঁজে বেড়ানো বইকি। এর জন্যেও আত্মশক্তি আবশ্যক। তবে কবিতা শুধুই নয়, এই আত্মশক্তির উদবোধনই সবথেকে বড়ো মানুষের ধর্ম যেহেতু, সেহেতু এই কবিতাপ্রয়াস তখন সামাজিক স্তরেও ব্যাপ্ত হতে থাকে। অনিয়ন্ত্রিত আমির চিৎকাররের প্রতিস্পর্ধী আর একরকম বিন্দুর ধারণা গাঢ়তর হয়ে ওঠে। অথচ, চারিপাশে চিৎকার যে থাকবে না, তা তো নয়। ‘আমি’র ফ্যাসিবাদি প্রকাশ একেবারে নির্মূল হয়ে যাবে, তা তো হতে পারে না। এখানে দাঁড়িয়ে একজন কবি, তাঁর ‘আমি’কে ভাঙার ভিতর দিয়ে একরকমের সমান্তরাল স্রোতের জন্ম দেন, যা ওই দৃঢ় মৃদুতা। তা কি সমস্ত চিৎকার ঢেকে দিতে পারছে? তা নয়। কিন্তু, তা খুব জোরালো ভাবেই তো বলছে, এই একটা অপর বাস্তবতাও আছে। জগতের আর একখানা রূপও আছে, তা অনায়াত্ত নয় একেবারেই। কবির এই বিকল্প পৃথিবীর প্রস্তাবনা, এবং সেইহেতু এই যে নেওয়া প্রকল্প, তাই-ই তাঁর দর্শন হয়ে ওঠে।

অধ্যাপক চিন্ময় গুহ খেয়াল করে কবিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাঁর অনেকগুলি কবিতা বইয়ের ক্ষেত্রেই লেখাগুলি বিভাব অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা কেন? কবির উত্তর ছিল, ‘ব্যাপারটা সামান্যই। বাইরের দিকে মুখ, ভিতরের দিকে মুখ, এই দুই নিয়ে আমাদের দৈনন্দিন, আর এ-দুয়ের মধ্যে একটা সংঘর্ষও চলছে নিরন্তর। সংঘর্ষ থেকে জেগে উঠছে তৃতীয় এক সত্তা। সেটাই আবার হয়ে ওঠে প্রথম, দেখা দেয় আবার তার বিরোধী কোনো দ্বিতীয় সত্তা, আবার তার থেকেও তৃতীয়ের জন্ম। এইভাবেই চলতে থাকে জীবন। অথবা কবিতা। ফলে স্থায়ী কোনও বীজমন্ত্র হয়ে ওঠা মুশকিল। ওটাও পালটাতে থাকে জীবনের সঙ্গে সঙ্গে।’ অর্থাৎ, কেন্দ্র ভেঙে যায়। নিঃসন্দেহে আধুনিকতার এই মাত্রা গোটা কবিতা প্রকল্পের মধ্যে টেনে এনেছিলেন তিনি। আর, এর ভিতরেই আমাদের পেয়ে দেখা পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার সেই প্যারাডক্সটির, যা কিনা, যত ভিতরে যায়, ততই বাইরে বেরিয়ে আসে। যত গণ্ডি ভাঙে, তত এক বিশ্বব্যাপী ‘না-আমি’র সঙ্গে নিজের সংযোগ সাধন করতে পারে। এই তৃতীয়ের কাছে পৌঁছানোই কি সেই সীমা বা সীমার অতিরিক্ত কোনো সীমানা নয়!

এর সঙ্গে, অর্থাৎ কবির এই প্রকল্পের সঙ্গে যদি কবির জীবনও জড়িয়ে যায়, তবে তা সার্থকভাবেই আত্মশক্তির উদ্যাপন হয়ে ওঠে। একটা মৃদু নীরব সভ্যতা তার আলো নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, যা অমিত শক্তি ধারণ করতে পারে। আমাদের ধারণা, এই আত্মশক্তির নিরিখে শঙ্খবাবুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এক সংলাপ বিনিময় সময়ে সময়ে থেকে থেকে গিয়েছে। গভীর সে-চলা হয়তো ঈষৎ গোপনই।

৩

যে মৃদুচারী বলিষ্ঠ সভ্যতাকে এইমাত্র আমরা চিনতে পারলাম, মাঝে মাঝে খটকা লাগে, তা কতটা মৃদু? যে-শ্লেষ, যে-ব্যঙ্গ, যে-খুরধার আক্রমণে তিনি ছিন্নভিন্ন করে দেন প্রতিপক্ষকে, তা কি আদৌ মৃদু? এই প্রশ্নের কাছে, আমাদের একটু দাঁড়াতেই হবে। কারণ, এখান থেকে আর-একটা প্রশ্ন আমরা খুঁজে পাব, প্রতিপক্ষ কে?

যখন রাষ্ট্রের ভুল নীতির জন্য আসনে আমাদের আছড়ে পড়ে লাশ, আর সে যখন কথা বলে ওঠে, তখন তো মৃদু মোমবাতি যথেষ্ট নয়। যথেষ্ট শাসন প্রয়োজন এইসব প্রেক্ষিতে। কিন্তু সে শাসন কাকে? ব্যবস্থার কান মুলতে কি সে উদ্যত! আমরা প্রায়শই বলে থাকি, কবিকে ভয় পায় রাষ্ট্র বা ব্যবস্থা। পাশাপাশি আর-একটা প্রশ্নের উত্থাপনও আমাদের জন্য জরুরি, কেন পায়?

আমরা তো দেখেছি, যে কোনও ঘটনায় যা মানুষের স্নায়ু বিবশ করে দেয়, ব্যবস্থার গাফিলতি যেখানে নগ্ন, সেখানে শঙ্খ ঘোষের কলম সোচ্চার। কবির সামাজিক দায়! না, এই কথাটা এখানে বললে সবটা ধরা যায় না। কবির সামাজিক দায় এরকম হতে পারে, আবার অন্যরকমও হতে পারে। একধরনের মনন, সৃজনে মানুষকে উৎসাহিত করাও কবির সামাজিক দায় হতে পারে। কিন্তু এইটেই একমাত্র কথা নয়। এইখানে দেখতে হবে, উচ্চারিত এই সব শব্দের অভিমুখ কোনদিকে? আমরা টের পাব, সে তর্জনী আমাদের দিকেই। যে ছিন্নভিন্ন হয়ে-ওঠা তিনি তুলে রাখছেন, তার লক্ষ্য আমরাই। অর্থাৎ, এ আক্রমণের প্রতিপক্ষ আমরাই। তাহলে কি কবি আমাদের দায়ী করছেন? এইখানে আর একরকমের ‘আমি’ ও ‘না-আমি’র দ্বন্দ্ব থেকে যায়। এই লক্ষ্যের অভিমুখ তো কবির নিজের দিকেও। আবার সেখানে, কবি কেবল একক নন। তিনি এই সমাজের একজন, যাঁদের যৌথ নিশ্চলতায় রাষ্ট্র হয়তো একটা বড়ো অন্যায় ঘটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে সহজেই। তাহলে, এখানে কবির ‘আমি’ মিশছে, আমার অর্থাৎ পাঠকের, এবং প্রতি পাঠকের ‘আমি’র সঙ্গে। তার প্রতি তর্জনী তুলে আসলে কবির লক্ষ্য, এই যে যৌথ আমি গড়ে উঠল, তাকে ‘না-আমি’তে পৌঁছানো। এতবড়ো ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমি আর কী করতে পারি? এ প্রশ্ন তো অসঙ্গত নয়। কিন্তু এই আমি-টাকে যদি ভেঙে দেওয়া যায়, যদি ব্যক্তিস্তরে কিছু ব্যঙ্গ, কিছু শ্লেষের পঙক্তি, যা আমি লিখতে পারতাম না, কিন্তু সেটাই আমার ভিতর না-আমির বোধ জাগায়, এবং আমাকে প্রাণিত করে এই না-আমির একটা সংগঠনে শামিল হতে, যদি আমি চাইতে থাকি যে ঘটে যাওয়া এই অন্যায়ের প্রতিকার হোক, তখনই কবির প্রয়াস সফল। রাষ্ট্র কবিকে ভয় পায় ঠিক এই কারণেই। নেতারা যে সংগঠন করেন লোক খেপিয়ে, রাষ্ট্রের কাছে তা চেনা পাঠ্য। তা দমনের সূত্রগুলো তাদের কাছে তুলনায় সহজ। কিন্তু এই যে প্রত্যেকটা ‘আমি’ যদি ‘না-আমি’ হয়ে ভাবতে শুরু করে, তবে যে বিন্যাসটা তৈরি হওয়া সম্ভব, তার প্রতিরোধ কৌশল রাষ্ট্রের সম্ভবত এখনও জানা নেই। তাহলে কবির অভিপ্রায় এককভাবে সমাজের বিবেক হয়ে ওঠা নয়; যে বিবেক প্রত্যেকের অন্তরে, তার সক্রিয়তা প্রার্থনা করছেন তিনি। চাইছেন ‘না-আমি’র গণজাগরণ। এই সবটার পিছনেই কেঁপে ওঠে কবির হৃদয়ের বেদনা।

বেদনাবোধ

‘আমাদের দেশের লোকসাধারণ এখনো নিজেকে লোক বলিয়া জানে না, সেইজন্য জানান দিতেও পারে না। … তাহাদের নিজের অভাব ও বেদনা তাহাদের নিজের কাছে বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত। তাহাদের একলার দুঃখ যে একটি বিরাট দুখের অন্তর্গত এইটি জানিতে পারিলে তবে তাহাদের দুঃখ সমস্ত সমাজের পক্ষে একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াত। তখন সমাজ দয়া করিয়া নহে, নিজের গরজে সেই সমস্যার মীমাংসায় লাগিয়া যাইত।’ – রবি ঠাকুরের এই কথার সূত্রেই আমরা বেদনাবোধের উৎস খুঁজে পেতে পারি। এই যে বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত একলার দুঃখ, তাকে যদি একটা স্রোতের রূপ দেওয়া যায় তবে তো মূলের সমস্যাটাকে, দুঃখের কারণটিকে ভালোভাবে খাড়া করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো যায়। কিন্তু তা কি সবসময় দেখানো সম্ভব হচ্ছে? আমাদের মনের একটা অংশ এমন অবশ হয়ে থাকে যে ঘা খেয়েও সেই আধমরা বাঁচে না। কিংবা এই বাঁচে তো ওই তার অস্তিত্ব দেখা যায় না।

রবি ঠাকুর এই কথাগুলো বলার সঙ্গেই যোগ করে দিয়েছিলেন, ‘পরের ভাবনা ভাবা তখনই সত্য হয়, পর যখন আমাদিগকে ভাবাইয়া তোলে। অনুগ্রহ করে ভাবিতে গেলে কথায় কথায় অন্যমনস্ক হইতে হয় এবং ভাবনাটা নিজের দিকে বেশি করে ঝোঁকে।’ অর্থাৎ, অনুগ্রহ করে ভাবতে গেলে আবার সেই ‘আমি’-তে ফেরা হয়। রাষ্ট্র যে তার নিজের স্বার্থ অনুযায়ী সবকিছু ভাবে, তাতে আর আশ্চর্যের কিছু নেই। কেন-না না-আমি অনুশীলনের দায় তার নেই। আছে সমাজের। কোন সমাজ? অন্য এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন ‘সমাজলক্ষী’। দাবি আদায়ের ব্যাপারে সর্বদাই ব্যবস্থার কাছে আবেদন-নিবেদনে যে সমাজ মুখাপেক্ষী নয়। কিছু কাজ রাষ্ট্রের হাতে যেমন আছে তেমন থাকে; তেমনই তার পাশাপাশি সমাজের একটা নিজস্ব স্রোত আছে, যা মানুষে মানুষে বন্ধন বেঁধে রাখে। যা বলে, আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি। রবি ঠাকুরের বক্তব্য এই যে, ‘আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্য রাজা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাদান হইতে জলদান পর্যন্ত সমস্তই সমাজ এমন সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নব নব শতাব্দীতে এত নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বন্যার মতো বহিয়া গেল, তবু আমাদের ধর্ম নষ্ট করিয়া আমাদিগকে পশুর মতো করিতে পারে নাই, সমাজ নষ্ট করিয়া আমাদিগকে একেবারে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দেয় নাই। রাজায় রাজায় লড়াইয়ের অন্ত নাই—কিন্তু আমাদের মর্মরায়মাণ বেণুকুঞ্জে, আমাদের আমকাঁঠালের বনচ্ছায়ায় দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে, পুষ্করিণী-খনন চলিতেছে, গুরুমহাশয় শুভংকরী কষাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র-অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চণ্ডীমণ্ডপে রামায়ণপাঠ হইতেছে এবং কীর্তনের আরাবে পল্লীর প্রাঙ্গণ মুখরিত। সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই।

…

আমরা নানা জাতির, নানা রাজার অধীনতাপাশ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু সমাজ চিরদিন আপনার সমস্ত কাজ আপনি নির্বাহ করিয়া আসিয়াছে, ক্ষুদ্রবৃহৎ কোনো বিষয়েই বাহিরের অন্য কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দেয় নাই। সেইজন্য রাজশ্রী যখন দেশ হইতে নির্বাসিত, সমাজলক্ষ্মী তখনো বিদায় গ্রহণ করেন নাই।’

এই সমাজলক্ষ্মীকে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের একান্ত দায়িত্ব।

কিন্তু, কথা হল আমরা তা পারছি কি? বা, যতটা পারছি বলে ভাবছি, তা কি সত্যি? এই না-পারা একরকমের বেদনাবোধের জন্ম দেয়। কবিকে চেনা সেই বেদনাবোধের জায়গা থেকেই। অর্থাৎ, মানুষে মানুষে যে সংযোগ তা যখন শতচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, যখন তা জাগিয়ে রাখা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠছে নানা কারণেই, তখন কবির বেদনা বেজে উঠছে। আর সেই বেজে-ওঠা আমাদের বলছে, যোগ নেই; সংযোগ আবশ্যক। শ্লেষ, ব্যঙ্গের ভিতর জেগে আছে এই বেদনাবোধের দিকটা। প্রতিবাদের ভিতরও। শঙ্খবাবু নিজেই এই কথাটি আমাদের ধরিয়ে দিয়ে যান, ‘কবিতায় প্রতিবাদকে আমাদের বুঝতে হবে এই কবির বেদনাবোধের ধরণটা থেকে, তার বাইরের শব্দগুলির কাঠামো থেকে নয়।’ যেমন, জীবনানন্দের ‘আট বছর আগের একদিন’; বাইরের কাঠামো থেকে পড়তে গেলে মনে হতে পারে এ এক ‘ক্ষয়িষ্ণু চেতনার কবিতা’। সে বিপদ সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েই তিনি বলেন, ‘সেই নাটকীয় আমি দিয়ে কবি এই সময়েরই একটা ক্ষয়চিহ্ন দেখিয়ে দিতে চান, তাকে প্রশ্রয় দেবার জন্য নয়, তার থেকে মুক্ত হবার তীব্রতম সঞ্চারের জন্যই।’ আমরাও তাই এভাবেই দেখব কবির এবং কবিতার প্রতিবাদ।

এই যে মুক্ত হওয়ার তীব্রতম সঞ্চার, তা তো কেবল একার নয়। তা সমগ্রকে নিয়ে। এই কারণের বোধহয় অস্তিত্ববাদী হওয়া থেকে শঙ্খবাবুর কবিতা গিয়ে পৌঁছল এক বিবেকী আর্তিতে। একেবারে গোড়ায় রবীন্দ্রনাথের ‘আমি’কে ছাড়িয়ে নেওয়ার যে সাধনার কথা এসেছিল, সেই প্রসঙ্গে আর একবার এখানে ফিরতে হয়; আমরা দেখব তাঁর রবীন্দ্রভাবনার অভিমুখ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে শঙ্খবাবু বলেছেন, “… আমাকে আমি থেকে ছাড়িয়ে নেবার সাধনাই তিনি তিনি নিরন্তর ধরে রাখতে চেয়েছেন তাঁর জীবনে। একে তিনি বলেছিলেন, ‘আবরণ মোচনের সাধনা’। ওইটেকেই আমি লক্ষ করতে চেয়েছিলাম আমার লেখায়। দেখতে চাইছিলাম তাঁর জীবনচর্যা ও শিল্পচর্চায় ‘আমি’ কীভাবে গিয়ে পৌঁছতে চায় ‘আত্ম’-র কাছে। সেইখানে তাঁর আধ্যাত্মিকতার ভিন্ন রকম একটা মানে পাওয়া যায়।” শঙ্খবাবু তাঁর নিজের যাত্রাও বেঁধে রাখেন এই লক্ষ্যে। আত্মশক্তির অভিমুখী এই যাত্রা, এ নিশ্চিতই আধ্যাত্মিকতার আর একরকম মাত্রা, আমরা হয়তো পরে প্রচলিত অর্থ ও ধারণার ধুলো ঠেলে এই আধ্যাত্মিকতাকে আরও ভালোভাবে বুঝতে শিখব।

কিন্তু কবি এসব কথা আমাদের কখনও নির্দেশিকা হিসেবে তো বলছেন না, সঙ্গত কারণেই। এই কথাটিই তিনি বলছেন, আড়ালের গাম্ভীর্যে। তোমাকে বকব ভীষণ আড়ালে। যাকে ভালোবাসা যায়, তাকেই এমন গোপনে বকা যায় হয়তো। এই আড়ালটুকু এখানে খুব জরুরি। কেন-না তাই-ই কবির সঙ্গে পাঠকের এক নিভৃত পরিসর রচনা করে দিচ্ছে। অথবা, প্রত্যেকের ‘আমি’র সঙ্গে ‘না-আমি’র মুখোমুখি হওয়ার একটা পরিসর। নিজের জন্যও তিনি তৈরি করে নিচ্ছেন একরকমের আড়াল। যেমনটা করে নেয়, রক্তকরবীর বিশু। নন্দিনী যখন রঞ্জনের জোরের কথাগুলো জোর দিয়ে বলতে থাকে, বলতেই থাকে … বলতে বলতে একসময় খেয়াল পড়ে তার, এসবের ভিতর একদিন বিশুও তো ছিল। তারপর সে কোথায় যেন সরে গেল! নন্দিনী এর আগে থেকেই জানে, যে দুঃখটির গান গায় বিশু, তার খবর সে পায় না। এই সেই বেদনাবোধ। এই বেদনার ছায়া আমরা দেখি নিখিলেশের মুখেও। আমরা নই, বিমলা দেখেছিল। যে বিমলা মেতে উঠেছিল সন্দীপের মাতিয়ে তোলায়। তার উলটোদিকে এসে যায় নিখিলেশের মৃদুতা, আর এই বেদনাবোধের প্রসঙ্গ। রঞ্জনও তো কী-না-কী করে, তুফানের নদী পার হয়, বুনো ঘোড়ার কেশর ধরে নন্দিনীকে ঘুরিয়ে আনে ইত্যাদি। এই সব কাজের মধ্যে বেশ একটা জোরের ছবি পাওয়া যায়। একধরনের ঘোষণা। একরকমের খেপিয়ে তোলা বা মাতন। রঞ্জন আসবে, এর জোরেই অনেক কিছু যে হয়, তা তো আমরা জানি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনুভবে, রঞ্জনকে শেষ পর্যন্ত পড়ে থাকতে হয় নিঃশব্দ ভাবে। আর, নন্দিনীর হাত থেকে খসে পড়া রক্তকরবীর কঙ্কণ, সেই শেষ দান, তুলে রাখে বিশু। ফলে, এ আর কোনও সংকেত থাকে না শেষমেশ। এই উপসংহারটি রবীন্দ্রনাথের দর্শনের একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিন্দু। আমরা দেখতে পাব, শঙ্খবাবু তাঁর কবিতার প্রকল্পে এবং জীবনেও এটিকে গ্রহণ করেছেন। রঞ্জনের দিক থেকে নয়, সন্দীপের মতো করে তো নয়ই, বরং নিখিলেশ ও বিশুর দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ যে ইঙ্গিতের ঢেউটিকে ভাবীকালের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন, শঙ্খবাবু নিজের চেতনা মিশিয়ে সেই ঢেউ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। তাঁর মৃদু তবু সোচ্চার কণ্ঠই যে আমাদের বিবেকী স্বর হয়ে উঠতে পারে শেষমেশ, এতে যেন রক্ষিত হয় নন্দিনীর হাতের খুলে পড়া রক্তকরবীর কঙ্কণ।

৪

এই যে আমাদের মিলিয়ে মিলিয়ে দেখার চেষ্টাটুকু, এর ভিতর বিপদ আছে; অসম্পূর্ণতাও আছে। বিপদ এই যে, মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করতে গিয়ে আমরা কোথাও ভুল প্রসঙ্গ জোড়ে বেঁধে ফেলছি কি-না। অথবা যে যে প্রসঙ্গ বেঁধে বেঁধে থাকার কথা, তা আদৌ থাকছে কি-না। এই দুজনকে বিস্তারিত পাঠের মাধ্যমেই এই অসম্পূর্ণতার দোষ কাটানো সম্ভব। আমরা উত্তরকালে যত এগোব, আমাদের ধারণা, এই দুই চিন্তকের কাছে আমাদের গভীরভাবে আশ্রয় নিতে হবে। ফ্যাসিজমের সর্বগ্রাসী চেহারার ভিতর দাঁড়িয়ে এই মৃদুতা, এই না-আমির অনুশীলন ছাড়া আমাদের আর তেমন কোনও পথ আছে কি-না, আমাদের জানা নেই। অন্তত তা চোকে তো পড়ে না। সমাজলক্ষ্মীকে বাঁচানো ছাড়া পরিত্রাণের আর কোনও উপায় সম্ভবত নেই। সেই জায়গা থেকেই এঁদের কাছে ফিরতে হবে, আঁজলা ভরে নিতে হবে ভাবনায়। নানা সঙ্গ, অনুষঙ্গের ভিতর থেকে আমাদের আবিষ্কার করে নিতে হবে সেই অবিচ্ছিন্ন স্রোতটিকে, রবি ঠাকুর আর শঙ্খবাবুর নিরন্তর সংলাপে যা এগিয়ে গিয়েছে মহাকালের দিকে।

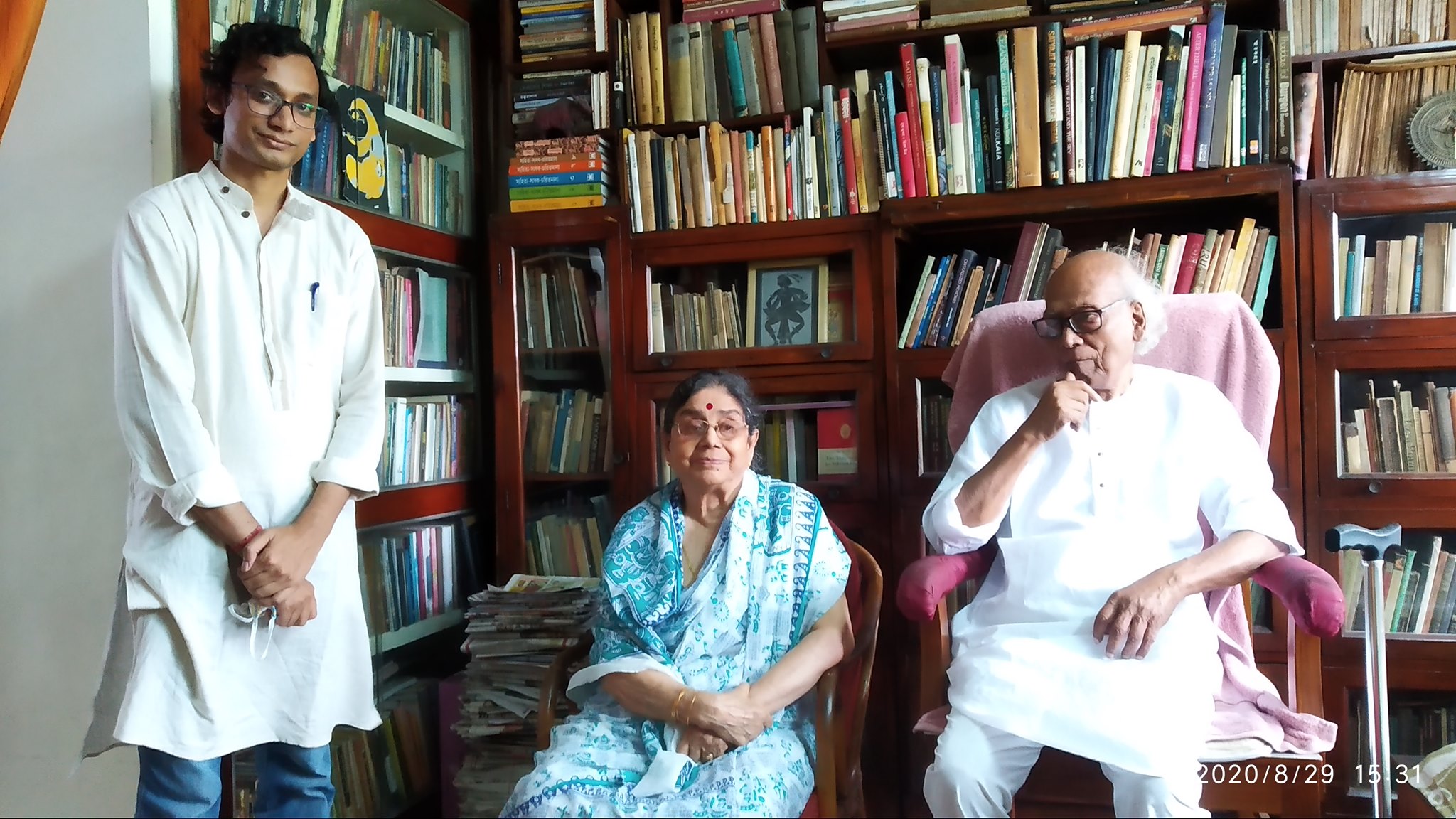

এই যে শঙ্খবাবুর বাড়ির ঐতিহাসিক আড্ডা, যা নিয়ে আবার রুচিভেদে অনেকরকমের মতভেদও আছে, তাকে কেন যে তিনি সমবায় সভা বলতেন তা-ও হয়তো আমরা কখনও ভাবব। সে কি কেবলই আড্ডা দেওয়ার ভালো লাগায়! তা নিশ্চিতই একটা বড়ো কারণ বটে, কিন্তু আমরা হয়তো একটু খতিয়ে দেখলে কি এরকমও কিছু দেখতে পাব, যে, সামাজিক স্তরে ভেদ মেটানোর একটা পরিসরও তা বটে। আবার বিশুর কথা মনে পড়ে। তার বিস্তার ফাগুলাল থেকে শুরু করে নন্দিনী পর্যন্ত। বিশুকে এই বিস্তারেই ব্যাপ্ত হতে হয়, নইলে শেষ পর্যন্ত রক্তকরবীর মান রক্ষা হয় না। বিষয়টিকে নিয়ে আমাদের আরও গভীরভাবে দেখার প্রয়োজনীয়তা আছে। আভিজাত্য ভাঙা, দল ভাঙা, বয়স ভাঙার এই যে একটা মিলনমেলা খানিক সময়ের জন্যও একটা কোনও কিছুকে কেন্দ্র করে ঘটিয়ে ফেলা যায়, কয়েকজন মানুষই তা ঘটিয়ে ফেলতে পারেন, বৃহত্তর সামাজিক পরিসরে এর ব্যাপ্ত সম্ভাবনাটিকে কল্পনা করতে পারলে শিহরিত হতে হয়। একরকমের মুক্তির প্রচ্ছদ তৈরি হয় সেখান থেকে। অথচ তিনি কবি। তিনি নিভৃতচারী। তিনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রধানত নীরবও। তাহলে তিনি এই পরিসরে কী খুঁজতেন? আমরা নিশ্চিত করে তা বলতে পারি না, শুধু মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের একটা কথা- ‘আমাদের ধর্মসাধনাতেও কোন্ মুক্তিকে মুক্তি বলে। যে মুক্তিতে অহংকার দূর করে দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে চিত্তের পূর্ণ যোগ সাধন করে। তার কারণ, বিশ্বের সঙ্গে যোগেই মানুষ সত্য– এইজন্যে সেই সত্যের মধ্যেই মানুষ যথার্থ স্বাধীনতা পায়। আমরা একান্ত স্বাধীনতার শূন্যতাকে চাই নে, আমরা ভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে সম্বন্ধের পরিপূর্ণতাকে চাই, তাকেই বলি মুক্তি।’ আমরা কি ভেবে দেখতে পারি না যে, এই সমবায়ের সভা আসলে সম্বন্ধের পরিপূর্ণতাকেই ধরতে চাইছিল! এক ধরনের মানবিক সংযোগ বিনিময়ের কথা তিনি তো প্রতিষ্ঠাই করতে চেয়েছিলেন, যা কিনা অন্ধের স্পর্শের মতো। তা কতদূর সম্ভব তা তিনি জানেন না। কিন্তু এ কথা তিনি দ্বিধাহীন বলেন, ‘লিঙ্গ প্রসঙ্গটা ছেড়ে দিলে, অন্য বিভেদগুলো মুছে দিয়ে একাকার হবার কথাও তো আমরা ভাবি। ভাবব না তা? অন্তত , ওই বিনিময় ওই সংযোগটুকু কিন্তু আমাদের প্রত্যেকেরই প্রত্যেকদিনের চেষ্টা হওয়া উচিত। কতটা পারছি বা পারব, সে হলো স্বতন্ত্র কথা। চেষ্টাটা তবু চাই।’

এ-কথা হয়তো একভাবে ঠিকই যে, অনেকেই তাঁকে ঈশ্বর করে তুলেছিলেন। তাতে তো তাঁর কিছু করার নেই। বরং যাঁকে সে কথাটা বলা হচ্ছে, তিনি নিজের দিক থেকে নিজেকে ঈশ্বরের জায়গায় না বসালেই হল। ধনঞ্জয়ের কথা মনে পড়ে এখানে। যখন তাকে বলা হল, তোমাকেই বুঝলুম, তোমার কথা নাই-বা বুঝলুম, ধনঞ্জয় বলেছিল, তাতেই হয়েছে সর্বনাশ। এই সর্বনাশের কথা তাঁর যে না-জানা ছিল, তা তো নয়। যতটা মাতিয়ে তোলা যায়, ততটা পাকিয়ে না তোলা গেলে যা বিপদ হয়, তা গান্ধির জীবনেই নিহিত। ইতিহাস তা দেখিয়ে দিয়েছে। আমরা দেখব, অনুজ কবিরা যখন একটি প্রসঙ্গে তাঁকে বলেন, ‘আমাদের কারো কারো কাছে আপনি যেন বিচারালয়’, তিনি এঁকে চিহ্নিত করেন ‘বিপজ্জনক’ হিসেবে। বললেন, এই যদি সত্যি হয় তবে তো ‘একেবারে ধর্মযাজকের ভূমিকায় দাঁড়াতে হয়।’ বরং তিনি যা করেন সেই সূত্রটিকে ধরিয়ে দিয়ে বলেন, ‘ বিচার-বিচারালয়- এসব কোনো কথা নয়, তবে অনেকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ কথা বলার অবসর হয় অনেকসময়, সেকথা ঠিক। ব্যক্তিগত বিপন্নতার মুহূর্তে অনেকে একটু ব্যক্তিসান্নিধ্য চায়, আর সেসব মুহূর্তে কারো কোনো কাজে সামান্যতম লাগতে পারলে ভালো লাগে।’

এইটেই তবে কথা। নানারকম কথার পাঁকে তাই জড়িয়ে পড়তে পড়তে মনে হয়, বড়ো বেশি কথা বলা হয়ে যায়। তার থেকে বরং শব্দহীন হওয়া ভালো। সেই নৈঃশব্দের ভিতর জেগে ওঠে ঢেউয়ের বুকে ঢেউ।

যেমনটা আমরা বলছিলাম, যে, এই দেখা সম্পূর্ণতা পায় না সহজে। আরও গভীর, নিবিড় এবং ব্যাপ্ত পাঠে হয়তো ঢেউয়ের সেই কানাকানি কিংবা তা থেকে উৎসারিত তৃতীয় কোনও ঢেউয়ের আবিষ্কার সম্ভব হবে। আমরা সেই সম্ভাবনায় আমাদের বিশ্বাস তুলে রাখি।

~

ভালো লাগল।

আপনার ভালো লেগেছে জেনে আনন্দ পেলাম। ভালো থাকবেন।