বাঙ্ময় স্বচ্ছতা

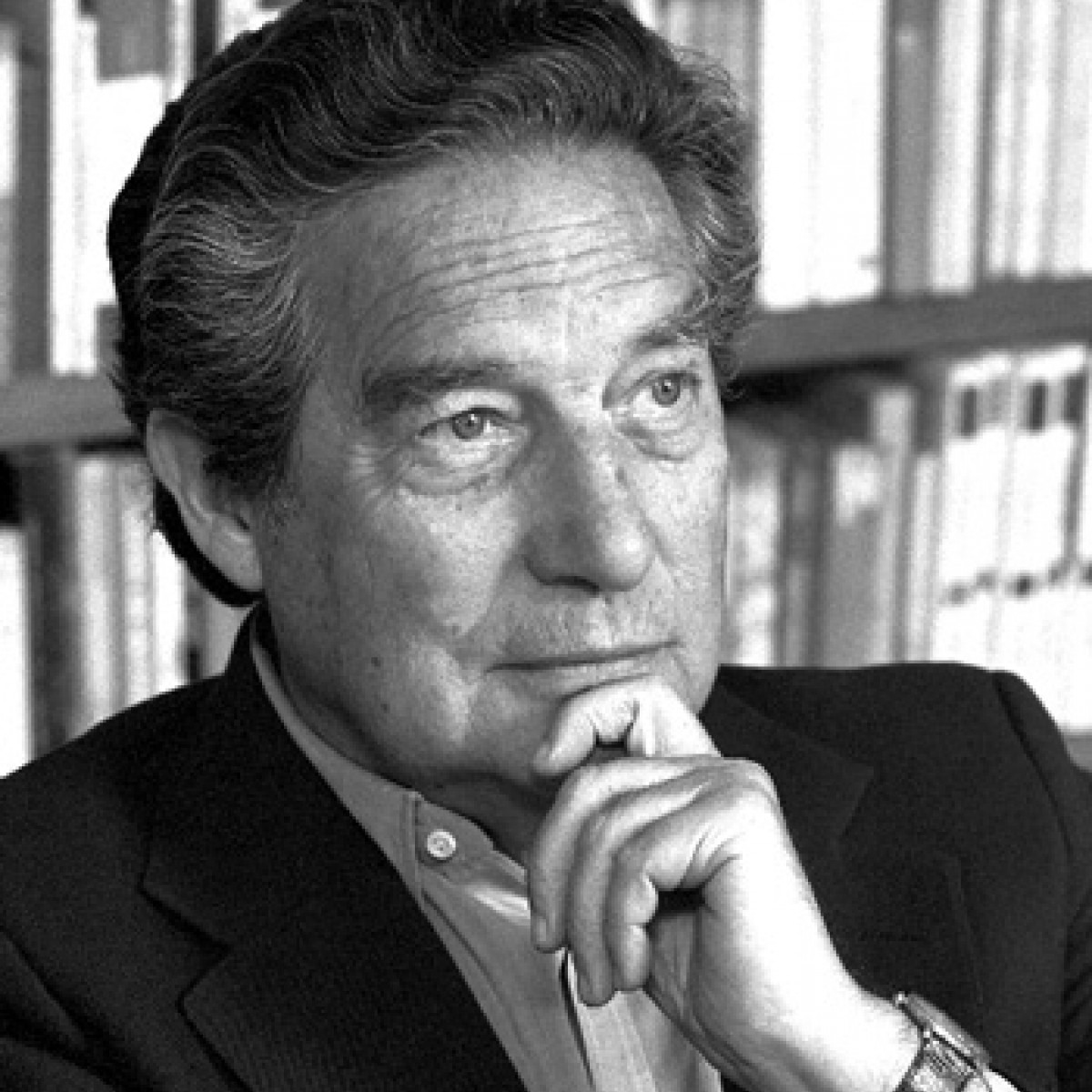

ওক্তাবিও পাস

ভূমিকা ও অনুবাদ – অনুপ সেনগুপ্ত

বিশ শতকের মেহিকোর কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ – যা নিয়েই সুবিন্যস্ত আলোচনা হোক না কেন, আলফোন্সো রেইয়েসকে (Alfonso Reyes, ১৮৮৯- ১৯৫৯) শুরুর দিকেই আনতে হবে। জীবনের বেসুরকে কীভাবে হার্মোনি বা সুরসংগতিতে রূপান্তরিত করা যায়, নেতিকে স্বীকৃতিতে, কিংবা সংরাগকে রূপকল্পের ক্রিয়াশীলতায় – তা তাঁর বাকভুবনে প্রবেশ করলেই প্রতীয়মান হয়। হেলেনিক ঐতিহ্যে তাঁর ছিল প্রবল অনুরাগ, আর ঐতিহ্য তাঁর কাছে যেন বহুদিনের সম্প্রসারিত বর্তমান, ফলত তাঁর প্রকাশভঙ্গি ক্লাসিসিজ়মের মূর্ছনায় নিষিক্ত। কিন্তু একইসঙ্গে বহু জগতের দরজাও তিনি সর্বদা খুলে রেখেছিলেন। তিনি কখনও মনে করেননি, এই ঘাটের জল আমি খাব না – Of this water, I will not drink. বিভিন্ন ভাষায় ভ্রমণও করেছেন স্বচ্ছন্দে। তাঁর সাহিত্যকৃতিতেও হাঁটার সঙ্গে মিশেছে নৃত্যশীলতা। এখানে অনুবাদভাষ্যটি রেইয়েসেরই স্বদেশের কবি ও গদ্যকার ওক্তাবিও পাসের ‘নিঃসঙ্গতার গোলকধাঁধা’ গ্রন্থের ‘মেহিকোর বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়’ নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশবিশেষ। অনুবাদটির শিরোনাম অনুবাদককৃত।

স্পেনের গৃহযুদ্ধে পরাজিত পক্ষের সমর্থকদের জন্যে রাষ্ট্রপতি কার্দেনাস মেহিকোর দরজা খুলে দিয়েছিলেন। সেই দলে ছিলেন লেখক, কবি, অধ্যাপক। মেহিকো-সংস্কৃতির নবজাগরণে বিশেষত দর্শনভুবনে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তরুণ বুদ্ধিজীবীদের শিক্ষকরূপে আবার হোসে গাওস – এই স্পেনীয় দার্শনিকের ঋণ মেহিকো কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করে। প্রতিটি মননশীল প্রয়াসে যেসব হাতিয়ার অবশ্যই উপস্থিত থাকে, তরুণ প্রজন্ম তার ব্যবহারে সমর্থ হয়েছিল। স্বাধীনতার পর এই প্রথম মেহিকোর বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় শ্রেণিকক্ষসঞ্জাত হল। আমাদের নতুন শিক্ষকরা এইসব তরুণের কাছে পূর্বপ্রস্তত দর্শন উপস্থাপন করলেন না, বরং সৃষ্টির কিছু সুযোগ ও উপায় মেলে ধরলেন। একজন শিক্ষকের ব্রত অবশ্য তাই।

আলফোন্সো রেইয়েস ছিলেন অনুপ্রেরণার আরেক উৎস। পরিপূর্ণমাত্রায় তাঁর সৃষ্টির রসাস্বাদন করতে এখন আমরা শুরু করেছি। তাঁর সৃজনকর্মের স্বচ্ছতা ও চরম সামঞ্জস্য আমাদের আকর্ষণ করে। ইগ্নাসিও রামিরেসের অ্যাকাডেমিসিজ়ম আর হুস্তো সিয়েড়ার রোম্যান্টিসিজ়ম থেকে তাঁর ক্লাসিসিজ়ম সমদূরবর্তী। তা সার্বজনিক মূর্তির তুচ্ছ অনুকরণ নয়, বরং স্বমূর্তির, স্বরূপত্বের অন্বেষণে নিয়োজিত আর তারপর রূপান্তরিত নিজেরই সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিমানে। একই সঙ্গে তা দর্পণ আর অমল বসন্ত, মানুষ যেখানে নিজেকে চিনতে পারে, তারপর নিজেকে পেরিয়েও যেতে পারে।

রেইয়েসের কাছে সাহিত্য প্রবৃত্তি কিংবা অভিব্যক্তির বেশি কিছু – সাহিত্য এক ধর্ম। তিনি এক সম্পূর্ণ লেখক। তাঁর কাছে ভাষাই সবকিছু। ভাষা যা যা হতে পারে সেই সবকিছুই: ধ্বনি ও প্রতীক, নিশ্চেতন নকশা বা বিলকুল জাদু, স্বচ্ছন্দ ঘড়িকল কিংবা সজীব সত্তা। কবি, সমালোচক ও প্রাবন্ধিক হিসেবে মহোত্তম বিচারে তিনি ছিলেন পণ্ডিত। ছিলেন শব্দের খনিজীবী, সুদক্ষ কারিগর, ক্ষেতমুজুর, মালি, প্রেমিক ও পুরোহিত। তাঁর কাজ – ইতিহাস ও কবিতা – মনন ও সর্জন। রেইয়েস একাই এক লেখক সম্প্রদায়, একাই একশো – আর তাই তাঁর সৃজনসম্ভার একপ্রকার স্বগত সাহিত্য বা লিটরেচার ইন ইটসেল্ফ। তা কি আঙ্গিকের এক পাঠকৃতি? না, তা আসলে অভিব্যক্তি বা প্রকাশের শিক্ষা। বাকপটু বক্তৃতা ও অ-স্বতঃস্ফূর্ত নৈঃশব্দ্যের জগতে রেইয়েস আমাদের অবহিত করেন ভাষার বিপন্নতা ও কর্তব্য বিষয়ে। আমাদের কাছে দর্শন বা আত্মবিন্যাস তুলে না ধরার অভিযোগে কখনও কখনও তাঁকে বিদ্ধ করা হয়। এই অভিযোক্তারা ভুলে যান, তাঁর লেখালেখি এমন অনেক ইতিহাস পরিস্থিতি স্পষ্ট করে, আমেরিকা মহাদেশে আমরা যেসবের সম্মুখীন হয়েছি। তবে আমার মনে হয়, তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট অবদান – তাঁকে পড়লে স্বচ্ছতার যে শিক্ষা পাওয়া যায়। কীভাবে শব্দকে ব্যবহার করা উচিত এই শিক্ষা দিতে গিয়ে তিনি আমাদের আরও শেখান কীভাবে চিন্তা করতে হয়। আমেরিকা মহাদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কাছে এখানেই তাঁর চিন্তার তাৎপর্য। এখান থেকেই সাম্প্রতিক লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব পালন শুরু।

রেইয়েস আমাদের বলেন যে লেখকের প্রথম দায় নিজের ভাষার প্রতি বিশ্বস্ততা। শব্দ ছাড়া লেখকের আর কোনও হাতিয়ার নেই। আর তা কারিগর বা চিত্রশিল্পী কিংবা সংগীতকারের যন্ত্রপাতি বা সাধনসরঞ্জামের মতো নয়। কেননা শব্দ হচ্ছে পুরোপুরি দ্ব্যর্থব্যঞ্জক আর এমনকি পরস্পরবিরোধী অর্থবহ। তাকে ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ তাকে স্পষ্ট করা, তাকে বিশুদ্ধ করা, মুখোশ ও আনুমানিকতার পরিবর্তে বরং আমাদের চিন্তার প্রকৃত হাতিয়াররূপে তাকে ব্যবহার করা। লেখা যেন সূচিত করে বিশ্বাসের এক অভিব্যক্তি, সূচিত করে এমন এক মনোভঙ্গি – বাগাড়ম্বর ও ব্যাকরণকে যা অতিক্রম করেছে। ভাষার মূল, শাখামূলগুলো জড়িয়ে আছে ওইসব নৈতিকতায়। তাই ভাষার সমালোচনা আসলে নৈতিকতা ও ইতিহাসের সমালোচনা। প্রতিটি সাহিত্যশৈলী কোনও কথনরীতির চেয়ে বেশি কিছু, বরং শেষ অবধি তা এক চিন্তনরীতি, একইসঙ্গে বাস্তবতার অন্তর্নিহিত ও প্রকাশ্য বিচারপদ্ধতি। প্রকৃতিগতভাবে ভাষা সামাজিক, অথচ লেখককে তাঁর কাজ করে যেতে হয় নিঃসঙ্গতায়, তজ্জন্য লেখক ও ভাষার মধ্যে স্থাপিত হয় এক অদ্ভুত সম্পর্ক। আধুনিক লেখকের ভাষাকে সাধুবাদ – তা জনসম্প্রদায়ে অংশগ্রহণ করে – যদিও তাঁর যুগ ও তাঁর মানুষের মধ্যে ভাষা ছাড়া যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যমগুলো অকেজো হয়ে গেছে।

আলফোন্সো রেইয়েস শুধু ভাষার সমালোচনাই শেখান না, এর দর্শন ও নৈতিকতাও মেলে ধরেন। তা আশ্চর্যের কিছু নয়, কেননা তিনি যখন শব্দের স্বচ্ছতা ও এর সর্বজনীন দ্যোতনার প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত, তখন তিনি এক কর্তব্যের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ভাষার প্রতি বিশ্বস্ততা, প্রতিটি লেখকের যা বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিৎ, তা অতিক্রম করে মেহিকোর লেখকদের কিছু নৈতিক দায় থেকে যায়। এর মধ্যে প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল আত্মপ্রকৃতির প্রকাশ, অথবা যেভাবে রেইয়েস বলেন, ‘জাতির আত্মার তল্লাশ করা।’ অত্যন্ত দুরূহ এ কাজ। কারণ আমাদের ভাষা অন্যের কাছ থেকে অর্জিত। এই ভাষা আমরা নিজেরা সৃষ্টি করিনি। অপিচ এই ভাষায় আমরা প্রকাশ করি আমাদের বিমূঢ়, রুদ্ধবাক মানুষজনের চিন্তা আর অনুভূতি। গোঙ্গোরা ও কেবেদো, সারবানতেস ও সেন্ট জন অব দ্য ক্রশের ভাষা আমাদের ব্যবহার করতে হয় অতি ভিন্ন এক জগৎ অভিব্যক্ত করতে। আমাদের ক্ষেত্রে লেখা মানে এস্পানিওল ভাষাকে ধ্বংস করে আবার পুনর্সৃষ্টি করা এমনভাবে যে তার স্পেনীয়ত্ব লোপ না পেয়েও তা হতে পারে মেহিকীয়। ভাষার প্রতি আমাদের বিশ্বস্ততা এভাবেই দেশের জনগণ ও ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বস্ততা সূচিত করে, এবং আমরা তা অর্জন করি শুধুমাত্র মননশীল হিংস্রতার মাধ্যমে। এই অপরিমেয় নৈতিক দায়ের দুই অভিব্যক্তিই আলফোন্সো রেইয়েসের লেখালেখিতে অতীব মাত্রায় উপস্থিত, আর সেই কারণে তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজ নিহিত এক সর্বজনীন ভাষা ও আঙ্গিকের উদ্ভাবনে – আমাদের সকলের অব্যক্ত সংঘর্ষকে বিকৃত বা শ্বাসরোধ না করেই তা আধেয়রূপে ধরে রাখতে পারে।

রেইয়েসের কাছে ভাষা শৈল্পিক ও নৈতিক এক সমস্যারূপে বিবেচিত। তাঁর লেখাকে তাই প্রতিমান বা শিক্ষা না বলে বলা ভালো এক প্রেরণা। ভাষার প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পূর্বসূরীদের থেকে আলাদা হতে পারে না। আমাদের দায়িত্ব এমনকি তাঁদের থেকেও বেশি, কারণ পশ্চিমী সভ্যতা একদা স্বপ্নে যেসব ভাবধারা চিরায়ত মনে করত, তাদের সম্বন্ধে আমাদের বিভ্রম আরও কম। আমাদের জনগণের জীবন ও ইতিহাস এমন এক আঙ্গিক দাবি করে যা এই দাবিকেই অভিব্যক্ত করবে এবং বিশ্বাসঘাতকতা না করেই তা অতিক্রম করে যাবে। নিঃসঙ্গতা ও ভাববিনিময়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সর্বজনীনতা একইসঙ্গে চরমমাত্রায় উপস্থিত থেকে প্রতিটি মেহিকোবাসীকে গিলে ফেলে। এই সংঘর্ষ আমাদের নিগূঢ় আত্মতার বৈশিষ্ট্য। আর তা পর্যায়ক্রমিক নিষ্প্রভ ও উজ্জ্বল রঙে রাঙায় আমাদের নিজস্ব চালচলন ও অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক। একই সময় আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও শৈল্পিক প্রচেষ্টায় গভীর প্রভাব রেখে যায়। এই পরস্পরবিরোধী মেরুগুলির মধ্যে মেহিকোর জীবন যেন অবিরত মর্মপীড়িত দোলন, নচেৎ অস্থায়ী ও বেদনার্ত ভারসাম্য।