![গান্ধী <br /> [মূলগ্রন্থ : ভিখু পারেখ কর্তৃক ইংরেজি ভাষায় রচিত ‘গান্ধী: অ ভেরি শর্ট ইন্ট্রোডাক্শন্’] <br />ভাষান্তর- গৌতম বসু গান্ধী <br /> [মূলগ্রন্থ : ভিখু পারেখ কর্তৃক ইংরেজি ভাষায় রচিত ‘গান্ধী: অ ভেরি শর্ট ইন্ট্রোডাক্শন্’] <br />ভাষান্তর- গৌতম বসু](https://abahaman.com/abahaman/wp-content/uploads/2021/02/Mahatma-Gandhi-with-his-granddaughter-Ava-on-his-right-and-his-personal-physician-Dr.-Sushila-Nayar-on-his-leftNoakhali.jpg)

গান্ধী

[মূলগ্রন্থ : ভিখু পারেখ কর্তৃক ইংরেজি ভাষায় রচিত ‘গান্ধী: অ ভেরি শর্ট ইন্ট্রোডাক্শন্’]

ভাষান্তর- গৌতম বসু

বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষের বহুত্ববাদকে অস্বীকার করে জোর করে 'ওয়ান নেশন'-এর একত্ববাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে কিছু রাজনৈতিক শক্তি। আমরা কিছুই করতে পারি না, শুধুমাত্র একটা বিপরীতমুখী সংস্কৃতির যুদ্ধ করে যাওয়া ছাড়া। মহাত্মা গান্ধীর ভাবনা এবং জীবন নিয়ে তাই এই ধারাবাহিকের সূচনা। ভিখু পারেখের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'গান্ধী, এ ভেরি শর্ট ইন্ট্রোডাকশন' যার অনুপ্রেরণা। সেই গ্রন্থ থেকেই অনুসৃজন করলেন কবি গৌতম বসু। আজ এই ধারাবাহিকের দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হল।

প্রথম পর্ব পড়তে ক্লিক করুন– প্রথম পর্ব

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

দ্বিতীয় কিস্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ

ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবন

স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বপদগ্রহণ

দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর কাজের সুনাম ছড়িয়ে পড়ার কল্যাণে, ১৯১৭ ও ১৯১৮-তে যথাক্রমে চম্পারন ও কায়রায় সফল ভাবে অনুষ্ঠিত দুটি সত্যাগ্রহের কারণে, এবং ১৯১৮-তে আহমেদাবাদে বস্ত্রশিল্প শ্রমিকদের মধ্যে সফল ধর্মঘট আয়োজনের সুবাদে, দেশে ফেরার মাত্র চার বছরের মধ্যে গান্ধী জাতীয় স্তরের এক প্রভাবশালী নেতা হয়ে ওঠেন। নৈতিক শক্তিসম্বলিত তাঁর ভাষা, জটিল ব্যক্তিত্ব, দৃষ্টিশক্তির স্বচ্ছতা, কৃষ্টির অনুষঙ্গে ঋদ্ধ প্রতীকের ব্যবহার, তাঁর সৌজন্যবোধ, গগনচুম্বী আত্মবিশ্বাস, ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দের সম্মুখে নির্ভীক চিত্তে দাঁড়াবার আত্মশক্তি, দেশবাসীকে তাঁর বিষয়ে যুগপৎ মুগ্ধ ও কৌতূহলী ক’রে তোলে, বৃদ্ধি পায় তাঁর জনপ্রিয়তা। ‘বিপ্লবীদের ষড়যন্ত্র’ দমন করার লক্ষ্যে প্রণীত জনবিরোধী রাওলাট্ আইন, মার্চ ১৯১৯-এ পাশ ক’রে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে প্রবর্তিত নাগরিক অধিকার খর্ব করার সময়সীমা যখন বাড়িয়ে দেওয়ার সময়ে গান্ধীর মনে হল সারা দেশব্যাপী হরতাল ও বিপুল জনসমাবেশের মাধ্যমে তাঁর প্রথম দেশজোড়া সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূচনা করার উপযুক্ত সময় এবার উপস্থিত। তাঁর প্রত্যাশার পরিপন্থী, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ ও শ্বেতাঙ্গদের উপর ব্যক্তিগত আক্রমণের কয়েকটি অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটার পর একে নিজের ‘হিমালয়-সমান ভ্রান্ত গণনা’ আখ্যা দিয়ে সমগ্র আন্দোলনটিই তিনি প্রত্যাহার ক’রে নেন। ভিন্ন প্রসঙ্গে, একইরকম একটি পদক্ষেপের পুনরাবৃত্তি, তিন বছর বাদেও করেন। জনসমক্ষে লাঞ্ছনার ভীতি অথবা নিজের নৈতিক কর্তৃত্ব হারাবার আশঙ্কা, এগুলি কোনোটিই তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করত না, কারণ তিনি মনে করতেন, নীতি বিসর্জনের চেয়ে নিজের ভুল স্বীকার করা, ‘বহুগুণ সম্মানজনক’, এবং, এ-ব্যাপারেও নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, ‘নৈতিক কর্তৃত্ব আঁকড়ে ধ’রে রেখে তাকে অক্ষত রাখা যায় না’।

হিংসার বিক্ষিপ্ত ঘটনা অব্যাহত থাকে এবং ঔপনিবেশিক সরকার পঞ্জাবে সমস্ত রাজনৈতিক জনসমাবেশ নিষিদ্ধ করেন। অমৃতসরের জালিওয়ালা বাগে ১৩ এপ্রিল ১৯১৯-এ অনুষ্ঠিত এইরকমই এক জনসমাবেশে ব্রিগেডিয়র জেনারেল ডায়ার, কোনোরকম পূর্ব-সতর্কীকরণ ছাড়াই, নিরস্ত্র মানুষের ভিড়ে গুলিবর্ষণের নির্দেশ দেন; ৩৭৯ জন প্রাণ হারান, আহত হন ১,১৩৭ জন। এই ঘটনায় এবং পরবর্তীকালে হান্টার কমিশনের রিপোর্টে ডায়ার কার্যত নির্দোষ সাব্যস্ত হওয়ায়, ভারতীয়দের দৃষ্টিতে ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রভূত বদনাম হয়। একটি চিঠিতে গান্ধী ভাইসরয়কে জানান যে, সরকারের প্রতি ‘কোনো সম্ভ্রম অথবা সদ্ভাব’ রক্ষা করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না। এর কয়েক মাস পরে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রচনায় তিনি ঘোষণা করেন, এখন থেকে রাজদ্রোহ একটি ‘কর্তব্য’, এবং ব্রিটিশ শাসন সমাপ্ত করবার দাবি জানান।

১৯২০-তে গান্ধী তাঁর অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন, সে-আন্দোলন দুই বছর চলে। এই আন্দোলন যুগপৎ সরলতায় সমুজ্জ্বল এবং বিপজ্জনক এক ভাবনার দ্বারা পুষ্ট; ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থা বহাল রাখবার জন্য প্রজাদের সহযোগিতা যেহেতু এক আবশ্যিক শর্ত, সেহেতু প্রজারা তাঁদের সমর্থন প্রত্যাহার ক’রে শূন্যতা পূরণ করবার জন্য যদি বিকল্প প্রতিষ্ঠান গ’ড়ে তুলতে পারেন, তা হলে রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন অনিবার্য। গান্ধী সকল দেশবাসীকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, অসহযোগকে সার্বিক ক’রে তুলতে পারলে এবং তা সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে পারলে, ‘এক বছরের মধ্যে’ স্বরাজ আয়ত্ত করা সম্ভব হবে। পরিকল্পনাটি প্রয়োগ করতে হবে ধাপে-ধাপে; প্রাথমিক স্তরে সরকারি চাকরি থেকে ইস্তফা, বিদ্যালয় এবং আদালত বর্জন, এবং পরবর্তী স্তরে, করপ্রদান বর্জন, সামরিক বাহিনীতে যোগদানে অসম্মতি ও বিদেশী বস্ত্রে অগ্নিসংযোগ। গান্ধীর প্রস্তাবে অনেকেই বিচলিত বোধ করেন, কেবল এই কারণে নয় যে সেগুলি অবাস্তব, বস্তুত এই কারণেও যে, সেগুলি রাষ্ট্রবিরোধী এবং নৈরাজ্যবাদীপ্রতিম আচরণলক্ষণাক্রান্ত। প্রত্যুত্তরে গান্ধী জানান, অসহযোগ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের অন্তঃসারশূন্যতা প্রকাশ্যে আনার এক পন্থা, একইসঙ্গে স্পষ্ট করা যে, সাধারণ ভারতীয়রাও এখন সেই প্রচেষ্টার অংশ, এবং শেষত, এটিও স্পষ্ট করা যে, জনসমর্থনের ভিত্তিতে একটি নতুন রাষ্ট্র গ‘ড়ে তোলার ব্রতে তাঁরাও এখন অংশীদার। বিদেশী বস্ত্রে অগ্নিসংযোগের প্রসঙ্গটিও প্রভূত অস্বস্তি পরিবেশ উত্তপ্ত করে; অনেকেই, যাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও অন্তর্গত ছিলেন, সন্দেহ প্রকাশ করেন গান্ধী হয়ত সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদে, এমন কি, জাতিবিদ্বেষে ইন্ধন যোগাচ্ছেন। গান্ধী প্রত্যয়ের সঙ্গে সে-অভিযোগ অস্বীকার করেন। তাঁর বিবেচনায়, বিদেশী বস্ত্রের ব্যবহার অর্থবল প্রদর্শনের দৃষ্টি আকর্ষণকারী এক উপায়, বিদেশী সামগ্রী-বিষয়ে ‘মোহগ্রস্ত’ মানসিক অবস্থার প্রকাশ। ভারতীয়দের পাশ্চাত্য পোশাক ব্যবহার করার অভ্যাস প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য পরিচয় জ্ঞাপনের একটা তকমা, ঔপনিবেশিক প্রভুদের অর্থনৈতিক আধিপত্য স্বীকারের অভিজ্ঞান। সেই বস্ত্র জ্বালানো আসলে এ-সমস্ত থেকে নিজেকে শুদ্ধ করার পন্থা। এ-ছাড়াও এই কার্যক্রমের অন্য কয়েকটি হিতকারী দিক হল স্বদেশী শিল্পের বিকাশ, সাধারণ মানুষের মধ্যে নিজের কৃষ্টি সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার, এবং ব্রিটিশ অর্থনৈতিক স্বার্থে ক্ষতিসাধন ।(তথ্যসূত্র নির্দেশ:‘দ্য কলেক্টেড্ ওয়ার্কস অফ্ মহাত্মা গান্ধী’)।

অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্বদানের জন্য গান্ধীকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং মার্চ ১৯২২-এ তাঁর বিচার হয়। বিচারব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করার লক্ষ্য নিয়ে তিনি আদালতের বিধি পালন করতে অস্বীকার করেন। কোনো কৌঁসুলির সহায়তা না নিয়ে, একাই সরকার পক্ষের উকিলের সম্মুখীন হয়ে তিনি এক সুসংবদ্ধ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সামনে পরাধীন ভারতের অসহায়তার চেহারা ফুটিয়ে তোলেন। আত্মপক্ষ সমর্থন তিনি করেন নি; শুধু তা-ই নয়, তাঁর বিরুদ্ধে উপস্থাপিত সমস্ত অভিযোগ স্বীকার করার সঙ্গে-সঙ্গে, সরকার পক্ষের উকিল যেসব তথ্যপ্রমাণ অবজ্ঞা করেছিলেন, বিচারককে তিনি সেগুলিও জানিয়ে দেন এবং নিজের বিরুদ্ধে তা ব্যবহার করার প্রস্তাব দেন। তাঁর বিরুদ্ধে গঠিত মামলাটি তিনি ঘুরিয়ে দেন অভিযোগকারীর দিকে, যেন-বা ঔপনিবেশিক শাসনই বিচারাধীন; সুযোগের সদ্ব্যবহার ক’রে জানিয়ে দেন, তাঁর মতো এক ‘অনুগত রাজভক্ত ও সহযোগী’ কীভাবে এক ‘আপোষহীন অপ্রেমিক ও অসহযোগী’তে রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমান ব্যবস্থা ভয়ানক ভ্রান্তিপূর্ণ, তা না হলে তাঁর মতো এক ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ হতে হত না, এই ছিল তাঁর মূল বার্তা। সব শেষে, বিচারকের সামনে তিনি ধর্মসঙ্কট উপস্থিত করেন: বলেন, প্রচলিত ব্যবস্থা যদি বিচারকের অনুমোদনযোগ্য মনে হয়ে থাকে, তা হলে গান্ধীকে ‘কঠোরতম শাস্তি’ প্রদান করা তাঁর কর্তব্য, আর, বর্তমান ব্যবস্থাকে যদি তাঁর অস্বস্তিকর মনে হয়ে থাকে, তা হলে, নিন্দা প্রকাশ ক’রে, অবিলম্বে বিচারকের আসন থেকে তাঁর পদত্যাগ করা উচিত। [তথ্যসূত্র নির্দেশ : ‘দ্য লাইফ অফ্ মহাত্মা গান্ধী’ / লুই ফিশর]

গান্ধীর বক্তব্যে গভীর আলোড়িত ব্রিটিশ বিচারক, তাঁর সম্মানার্থে নিজের আসন ত্যাগ ক’রে উঠে দাঁড়ান। গান্ধীকে কুর্নিশ ক’রে তিনি মন্তব্য করেন, ‘যতজনের বিচার আজ পর্যন্ত তিনি করেছেন এবং হয়ত ভবিষ্যতেও করবেন, তাঁদের মধ্যে ইনি সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের’। অনিচ্ছাভরে ছয় বছরের কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণার পর তিনি আরও বলেন, সরকার যদি কোনও কারণবশত এই সাজার দৈর্ঘ্য হ্রাস করেন তবে তাঁর তুল্য পুলকিত আর কেউই হবেন না। প্রত্যুত্তরে, গান্ধী, তাঁর প্রতি সৌজন্য প্রদর্শনের জন্য, এবং, পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুসারে তাঁকে লঘু দণ্ড দেওয়ার জন্য, বিচারককে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক ইতিহাসে এই মামলা এক বিরল দৃষ্টান্ত; গান্ধীর কর্মপদ্ধতি বোঝবার জন্য, ব্রিটিশ রাজের সদাচরণের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য, এবং, দুই পক্ষ, কখনও-কখনও কীভাবে পরস্পরের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করতেন, তা অবগত হওয়ার জন্যও। এটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে, ঔপনিবেশিক সরকার গান্ধীকে এরপরেও একাধিক বার কারারুদ্ধ করলেও, তাঁদের আদালতে তাঁকে আর কোনওদিন বিচার করেন নি।

অসহযোগ আন্দোলন, ব্রিটিশ রাজের উপর কার্যত এক উচ্ছেদ-বিজ্ঞপ্তি জারি করে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা-অর্জনকে বহুজনের যৌথ লক্ষ্য ক’রে তুলতে সক্ষম হয়। বহু ভারতীয়ের অন্তরে বিপ্লবী চেতনা জাগিয়ে, তাঁদের রাজনৈতিক জীবনযাপনের দিকে আকর্ষিত করতে পেরেছিল এই আন্দোলন, যার ফলে জাতীয় কংগ্রেসের সাংগঠনিক পরিধি বৃদ্ধি পায় এবং বিস্তৃতি লাভ করে তার সামাজিক ভিত্তিও। অসহযোগের কারণে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়, বিস্তৃততর হয় নাগরিক সমাজের কর্মক্ষেত্র, হ্রাস পায় ঔপনিবেশিক শাসকের নৈতিক আধিপত্য। কিন্তু, স্বাধীনতা-আন্দোলনের মূল লক্ষ্যটি, অর্থাৎ, শাসক রাষ্ট্রের অগোচরে বিকল্প রাষ্ট্র গ’ড়ে তুলে, সেই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে ফেলা, অধরাই রয়ে যায়। অসহযোগ মানুষের কাছ থেকে, বৃত্তি ও উপার্জন ত্যাগ প্রভৃতি, এমন সব স্বার্থত্যাগের প্রত্যাশা করেছিল, যা স্বীকার ক’রে নেওয়ার জন্য অল্পসংখ্যক মানুষই প্রস্তুত ছিলেন; পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতি এমন বৈরিভাব তার প্রয়োগে নিহিত ছিল, যার সঙ্গে অনেকেই সহমত ছিলেন না। ফলত, যে ছাত্ররা একসময়ে সরকারী স্কুল বয়কট করেছিলেন, তাঁরাই যে একে-একে আবার ক্লাসে যোগদান করতে শুরু করবেন, আইনজীবীরা যে-যার কাজে ফিরবেন, এবং জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী বিভিন্ন পৌর প্রতিষ্ঠানের, প্রাদেশিক সভার ও জাতীয় স্তরের আইন প্রণয়নের ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থায় আবার অংশগ্রহণ করবার জন্য যে সরব হয়ে উঠবেন, তাতে আশ্চর্য হবার কোনও সঙ্গত কারণ নেই। গান্ধীর হিসাব ভুল প্রমাণিত ক’রে মুসলমান সম্প্রদায় অসহযোগ আন্দোলনের বাইরে রয়ে যান। মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত মুসলমানরা তাঁদের কষ্টার্জিত আর্থিক সচ্ছলতা ত্যাগ করতে, অথবা স্কুলকলেজ বর্জন করতে আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। মহম্মদ আলি যখন আলীগড়ের মুসলিম কলেজ বন্ধ করার চেষ্টা করেন, তখন ছাত্রদের অভিভাবকগণ ও কলেজের অছি পরিষদের সদস্যরা তাঁর উপর শারীরিক বলপ্রয়োগ ক’রে তাঁকে কলেজ থেকে বিদায় ক’রে দেন। বস্তুত, অনেক মুসলমান এমনও মনে করতেন যে, গান্ধীর পরিকল্পনা প্রকৃত অর্থে মুসলমান সমাজের প্রগতি রোধ করবার এক হিন্দু চক্রান্ত!

দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণে মেয়াদ পূর্ণ হবার আগেই গান্ধী জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন। ১৯২৪-এ জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদে তিনি নির্বাচিত হন, এটিই কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে তাঁর পদগ্রহণের একমাত্র ঘটনা। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিচ্ছেদ, বিশেষত হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যকার দূরত্ব, এই সময়ে গান্ধীর গভীর দুর্ভাবনার কারণ হয়ে ওঠে। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে মূলধারা থেকে মুসলমান সমাজের দূরত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, কিছু-কিছু ক্ষেত্রে অসহযোগ সে-দূরত্ব বাড়িয়ে দেয়। ১৯১৯-এ ব্রিটেন কর্তৃক তুরস্কে খলিফাতন্ত্র উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানদের আন্দোলনের প্রতি তাঁর সমর্থনজ্ঞাপন একটি শুভ প্রচেষ্টা হলেও বিচক্ষণ পদক্ষেপ ছিল না, তা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উন্নতি ঘটাতে তো পারেই নি, বরং, এর ফলে উলেমাদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়, মহম্মদ আলি জিন্না প্রমুখ অন্যান্য উদারপন্থী মুসলমান নেতারা আরও দূরে স’রে যান, উৎসাহ পান সেই উগ্র মতাবলম্বীরা যাঁরা ইসলামধর্মকে বলপূর্বক সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চাইছিলেন(প্যান-ইসলামিজ়ম), এবং তদুপরি, মুসলমানদের মধ্যে ভারতের প্রতি আনুগত্যের অভাব-বিষয়ে হিন্দুদের সন্দেহের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রসঙ্গটি মোকাবিলা এবং ‘পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহনশীলতা’র পরিবেশ গ’ড়ে তোলার জন্য গান্ধী ১৯২৪-এ একুশ দিনের অনশন শুরু করেন। হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর প্রসঙ্গটির গুরুত্ব প্রচার এবং সহযোগিতার কিছু বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্তের বাইরে, সে-কার্যক্রম ব্যর্থ হয়।

এই সময়ে গান্ধী অনুভব করেন যে, তাঁর ‘গঠনমূলক কার্যক্রমে’র উপর মনোনিবেশ এখনই প্রয়োজনীয়, না হলে, ঐক্য প্রতিষ্ঠা, ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য মানুষের মধ্যে উপযুক্ত মনোবল গড়া, এবং স্বরাজ অর্জিত হলে তা সুরক্ষিত রাখা, কোনওটাই সম্ভব হয়ে উঠবে না। ফলত, তিনি এবার মেয়েদের অধিকার অর্জনে উন্নতিসাধন, অস্পৃশ্যতা অপসারণ, কুটিরশিল্পে উৎসাহদান, চরকার প্রচার এবং প্রাদেশিক ভাষাসমূহের প্রসার প্রভৃতি প্রসঙ্গে মনোযোগ দেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন ১৯২৬-এর সারা বছরটিই তিনি মৌনব্রতপালনে, নিভৃত চিন্তনে, সমাজকল্যাণমূলক কাজকর্মে এবং তাঁর চিত্তের উদ্যম সংরক্ষণে কাটাবেন। বাকসংযমের সঞ্জীবনী শক্তি সম্পর্কে তাঁর এক পুরানো বিশ্বাস ছিল এবং বেশ কয়েক বছর প্রতি সোমবার তিনি মৌনব্রত পালন ক’রে আসছিলেন। বাক্যবিনিময়ের প্রয়োজন হলে একটা পেন্সিলের টুকরো দিয়ে চিরকুট লিখে তিনি কাজ সেরে নিতেন। মে ১৯২৮-এ বিধানচন্দ্র রায়কে লিখছেন :

‘আমি এখন অপেক্ষা করছি; দেশ যখন প্রস্তুত হবে, দেখবেন, আমি

রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিচ্ছি। আমার মধ্যে কোনও অহেতুক বিনয় নেই।

আমি, নিজের শর্তানুসারে, একজন রাজনীতিজ্ঞ এবং দেশের স্বাধীনতা

অর্জনের পরিকল্পনা আমার কাছে আছে। কিন্তু, আমার সময় এখনও

আসে নি … ’

(তথ্যসূত্র নির্দেশ:‘দ্য কলেক্টেড্ ওয়ার্কস অফ্ মহাত্মা গান্ধী’)

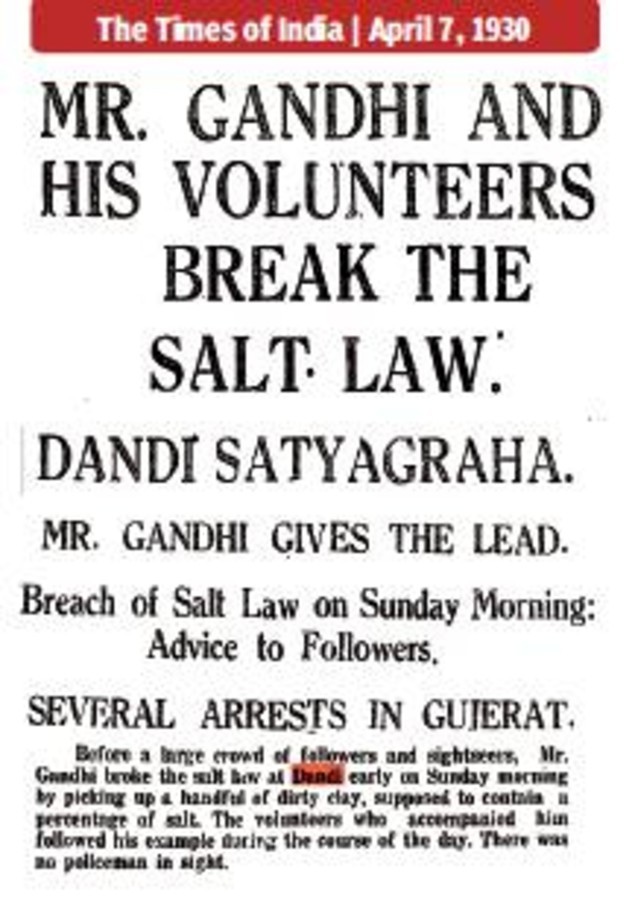

গান্ধীর পক্ষে উপযুক্ত সময়খণ্ড ১৯৩০-এ এসে উপস্থিত হল। ১৯২০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই সন্ত্রাসবাদ ও শ্রমিক অসন্তোষ বেড়ে চলছিল। তদুপরি, ১৯১৯-এর পরে গঠিত প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি প্রত্যাশা মতো কাজ করতে পারে নি। তাদের ক্ষমতা সীমিত, অর্থবলও ক্ষীণ। সেই সময়ের আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবনতির অভিঘাতও ভারতকে অশান্ত ক’রে তুলছিল। গান্ধী টের পেলেন ‘আকাশে বাতাসে হিংসার বাতাবরণ ছড়িয়ে রয়েছে’;

তাঁর আরও মনে হল, এক ধরনের আইন অমান্য আন্দোলন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে, কেবল এই কারণে নয় যে বর্তমান পরিস্থিতি তা দাবি করছে, এই কারণেও যে, জাতীয় কংগ্রেসের ভিতরে ঘনায়মান অসন্তোষ বহিঃপ্রকাশের একটা ছিদ্রপথ খুঁজছিল, যা না পেলে গোটা দলটাই ভেঙে দুই টুকরো হয়ে যাবার আশঙ্কা জন্মাচ্ছিল। একই সঙ্গে, গান্ধীর মনে এই আশঙ্কাও দানা বাঁধছিল যে, এই অবস্থায়, সব চেয়ে শান্ত আইন অমান্য কার্যক্রমও হঠাৎ সহিংস হয়ে উঠতে পারে। ‘দিনরাত উন্মত্ত চিন্তার পর’ ১৯৩০-এ গান্ধী, লবণের উপর কর চাপাবার সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেন। সমুদ্রতীরে যাত্রা ক’রে সেখানেই লবণ প্রস্তুত ক’রে আইন ভঙ্গ করা হবে, এই হল তাঁর পরিকল্পনা। প্রস্তাবিত সত্যাগ্রহ কংগ্রেসের কার্যক্রম নয়, তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগ হওয়ার জন্য অংশগ্রহণকারীদের তিনি নিজে মনোনয়ন ক’রে তাঁদের থেকে অঙ্গীকার আদায় ক’রে নেন যে, অহিংসার কিছু সুবিধার দিক আছে ব’লে কেবল নয়, তা ধর্মাচরণজ্ঞানে সর্বদা পালনযোগ্য, এবং, একজন সত্যাগ্রহী সমস্ত রকম প্ররোচনার সম্মুখীন হয়েও কোনো অবস্থাতেই অহিংসার পথ থেকে বিচ্যুত হবেন না। লবণ এমন একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী, যা হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই ব্যবহার ক’রে থাকেন, যার উপরে করের বোঝা দরিদ্র মানুষদের পক্ষে সর্বাধিক অবহনীয় এবং শাসকের অমানবিক মুখ সর্বজনসমক্ষে আনতে সক্ষম, এই কারণগুলির জন্য গান্ধী লবণের প্রসঙ্গটি তাঁর রাজনৈতিক কার্যক্রমে অন্তর্গত ক’রে নেন। অপরদিকে, রাজস্য আদায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে, যেহেতু লবণের উপর করের বিশেষ গুরুত্ব ছিল না, সেহেতু ধ’রে নেওয়া হয় যে সরকার এ-প্রসঙ্গে অনমনীয় মনোভাব নেবেন না।

বিভিন্ন অঞ্চলের ও বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের ৭৮ জন পুরুষ সঙ্গী সহ, গান্ধী যখন ২৪১ মাইল দূরে, দক্ষিণে অবস্থিত সমুদ্রতীরবর্তী গ্রাম ডাণ্ডির উদ্দেশে তাঁর ২৪ দিন ব্যাপী পদযাত্রা শুরু করেন, তখন তাঁর বয়স ৬১ বছর। ডাণ্ডি পদযাত্রা আমাদের ১৯১৩-র সেই দিনের কথা মনে করিয়ে দেয় যেদিন গান্ধী, পাঁচ দিন ব্যাপী পদযাত্রার শেষে ২,০০০ অনুগামী নিয়ে, অনেকটা এভাবেই ট্রান্সভ়াল-এ প্রবেশ করেছিলেন। এবার, ডাণ্ডি অভিযানে, তিনি প্রতিদিন ১০ থেকে ১৫ মাইল পথ অতিক্রম করেন, অগণিত মানুষ উৎসাহদানের জন্য যাত্রাপথের দুই ধারে সমবেত হন, নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল থেকে শত-শত মানুষ যোগদান করতে থাকেন সে-পদযাত্রায়, অনেকের হাতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ; সেই ধর্মগ্রন্থ, এবং বাইবেল থেকে শ্লোক পাঠ করতে থাকেন পদযাত্রীরা, কর্তৃপক্ষের অমিতশক্তির সম্মুখে যীশুখ্রিস্টের অনমনীয় মনোবলের তুলনা অনিবার্যভাবে উঠে আসে গান্ধীর ডাণ্ডি-অভিযানের সঙ্গে, খ্রিস্টধর্মাবিলম্বী সরকারের পক্ষে অস্বস্তি কারণ হয়ে ওঠে। সারা দেশের জনসমর্থন তাঁর সঙ্গে, বিশ্বের সংবাদমাধ্যম প্রত্যহ অনুসরণ করছে তাঁর অগ্রগতি, অবশেষে ৫ এপ্রিল গান্ধী ডাণ্ডি পৌঁছন। উচ্চমানের এক রাজনৈতিক মঞ্চশিল্পীর দক্ষতাসহ, তিনি, সরকারী নিষেধাজ্ঞাকে সরাসরি অবজ্ঞা করে, সমুদ্রতীর থেকে তিনি এক মুঠো লবণ তুলে নেন। দেশের সমস্ত সমুদ্রতীরবর্তী ও খাড়ি অঞ্চলে হাজার-হাজার গ্রামবাসী তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ ক’রে বেআইনি উপায়ে লবণ প্রস্তুত করেন। তাঁদের শারীরিক নির্যাতন ভোগ করতে হয়, কোথাও-কোথাও নির্মম প্রহারও জোটে, গান্ধীসহ প্রায় ৬০,০০০ মানুষকে গ্রেপ্তার ক’রে, বিভিন্ন মেয়াদের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়। লবণ সত্যাগ্রহ ভারতবর্ষের মানুষকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়, ঔপনিবেশিক শাসক অপরাজেয় নন, এবং ভারতবাসীর মনোবল অটুট থাকলে সে-সাম্রাজ্যেরও পতন অনিবার্য। ব্রিটিশ সরকারের কাছে একই বার্তা পৌঁছে যায়। ঔপনিবেশিক সরকারের অমানবিকতা প্রকাশ্যে বেরিয়ে পড়ে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিচিতি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে, আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলেও ব্রিটিশ সরকার চাপ অনুভব করতে শুরু করেন।

মীমাংসাসূত্র সন্ধানের উদ্দেশ্যে লন্ডন-এ আয়োজিত দুই পক্ষের আলোচনা-বৈঠক ১৯৩০-এর সত্যাগ্রহের প্রত্যক্ষ ফল। তাঁর শেষ বিদেশযাত্রার ১৭ বছর পর, সেপ্টেম্বর ১৯৩১-এ গান্ধী লন্ডন-এ এসে পৌঁছন। তিনি এখন জনপ্রিয় এক ব্যক্তিত্ব, অনেকেই তাঁর বিষয়ে কৌতূহলী; বহু প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমহল, ধর্মীয় সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ, এমন কি জর্জ ব্যনার্ড শ ও চার্লি চ্যাপলিন-এর সঙ্গেও। ইংল্যান্ড–এর নানা স্থান তিনি পরিভ্রমণ করেন, যান ল্যাঙ্কাশায়ার-এও, তাঁর বয়কট আন্দোলনের জেরে সেখানকার বস্ত্রশিল্পশ্রমিকদের স্বার্থহানির জন্য তাঁদের মার্জনা ভিক্ষা ক’রে তাঁদের সহানুভূতি প্রার্থনা করেন। ‘গ্রেট ব্রিটেনের সর্বাপেক্ষা সৎ ও নিরপেক্ষ সংবাদপত্র’ ম্যাঞ্চেস্টর গার্ডিয়ানের সি.পি.স্কটের সঙ্গে তাঁর ‘চিরস্মরণীয়’ সাক্ষাৎও এই সময়ে ঘটে(তথ্যসূত্র নির্দেশ:‘দ্য কলেক্টেড্ ওয়ার্কস অফ্ মহাত্মা গান্ধী’)। নিজস্ব অভ্যাস ও প্রথা মতো তিনি খাটো ধুতি পরে,(ভারতের গরীব মানুষদের সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধ প্রকাশ করবার জন্য যে পোশাক তিনি সেই ১৯২২ থেকে ব্যবহার ক’রে আসছিলেন) রাজার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে বাকিংহ্যাম রাজপ্রসাদে উপস্থিত হন, যদিও ঠাণ্ডা আবহাওয়া থেকে রক্ষা পাবার জন্য তাঁকে ঊর্ধ্বাঙ্গে একটা শালও জড়িয়ে নিতে হয়। কোনও-এক সাংবাদিক তাঁর পোশাকের স্বল্পতা-বিষয়ে মন্তব্য করলে প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, ‘রাজামশাই একাই যত পোশাক পরেছিলেন তা আমাদের দুজনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল’। এর এক বছর বাদে উইন্স্টন চার্চিল যখন তাঁকে ‘অর্ধ-উলঙ্গ ফকির’ ব’লে সম্বোধন করেন, প্রদত্ত অভিধাটির জন্য কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন ক’রে তিনি লেখেন, ‘তিনি এক দিগম্বর ফকির হয়ে-উঠতেই চেয়েছিলেন,কিন্তু এখনও পর্যন্ত ততটা হয়ে ওঠে নি ’( তথ্যসূত্র নির্দেশ : ‘গান্ধী: হিস লাইফ অ্যান্ড মেসজ ফর দ্য ওয়ার্ল্ড’ / লুই ফিশর)।

আলোচনা-বৈঠকের কক্ষে গান্ধীর অভিঘাত ছিল অনেকটাই খর্বিত; অংশত এই কারণে যে, ওই ধরনের আড়ষ্ট পরিবেশে তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন না; অংশত এই কারণেও যে, আলোচনা আর দরকষাকষিতে তিনি বিশেষ আগ্রহ ছিল না; এবং, এই কারণেও যে, তিনি নিজেকে ভারতের একমাত্র জনপ্রতিনিধি গণ্য করলেও ব্রিটিশ সরকার তাঁকে সেইভাবে দেখতেন না, তাঁকে তাঁরা ভারতের বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে এক সম্প্রদায়ের মুখপত্র হিসাবে ধরতেন, অন্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁরা তাঁকে সমান চোখে দেখতেন। বিবাদমান দুই পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনার অর্থই বিপরীতমুখী অবস্থানের মধ্যে সমন্বয়-সাধন, যা গান্ধীকে ক্লান্ত করত। বৈঠক চলাকালীন নতুন ক’রে তাঁর বোধোদয় হল, ভারতকে যদি স্বাধীন করতে হয় তা হলে প্রথমেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের, বিশেষত ‘অস্পৃশ্য’দের ও মুসলমানদের মন জয় করতে হবে। উভয়ই, বিশেষত দ্বিতীয়টি, প্রথমটির চেয়েও কঠিনতর সমস্যারূপে দেখা দেয়।

লন্ডনে আপস-আলোচনা চলাকালীন ‘অস্পৃশ্য’দের নেতৃবৃন্দ তাঁদের নিজেদের জন্য পৃথক নির্বাচক-মণ্ডলীর দাবি করেন, ঠিক যেমন ১৯০৯ থেকে মুসলমানদের জন্য এবং ১৯১৯ থেকে শিখদের ও য়ুরোপীয়দের জন্য পৃথক ব্যবস্থা চ’লে আসছিল। এই ব্যবস্থার অধীন, প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজেদের মধ্য থেকে তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে পারতেন। ১৯১৮-এর মন্টাগু-চেল্ম্স্ফর্ড রিপোর্টের প্রণেতাগণ প্রমুখ একাধিক ঔপনিবেশিক প্রশাসকের মতানুসারে, পৃথক নির্বাচক-মণ্ডলীর অস্তিত্ব ‘বিভাজন সৃষ্টিকারী’ এবং সাধারণ নাগরিকত্ব প্রতিষ্ঠার পক্ষে ‘এক প্রধান অন্তরায়’, তবু, সংখ্যালঘুদের তুষ্ট ক’রে তাঁদের সমর্থন আদায় করবার জন্য ঔপনিবেশিক সরকার এটিকে বহাল রেখেছিলেন এবং তাঁদের নিজেদের স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যে অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যেও তার প্রয়োগ তাঁরা ছড়িয়ে দিতে চাইছিলেন। ‘অস্পৃশ্য’দের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাটি সম্প্রসারিত করার বিরুদ্ধে গান্ধী, লন্ডনের বৈঠকে এবং তার পরেও, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। তাঁর মতানুসারে, ‘অস্পৃশ্য’রা অন্য সংখ্যালঘুদের মতো নন, তাঁরা হিন্দু সমাজেরই এক অংশ, তাঁদের জন্য পৃথক নির্বাচক-মণ্ডলী একবার গঠিত হলে তাঁরা কোনোদিনই অস্পৃশ্যতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পারবেন না, এবং অপর দিকে, বর্ণ হিন্দুরাও অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণের নৈতিক দায়িত্ব থেকেও মুক্তি পেয়ে যাবেন। ভোট রাজনীতির হিসাব সম্পর্কেও গান্ধী পূর্ণ মাত্রায় সচেতন ছিলেন; ‘অস্পৃশ্য’দের জন্য পৃথক নির্বাচক-মণ্ডলী গঠিত হলে সংখ্যার বিচারে হিন্দুদের আধিপত্য হ্রাস পেত, সংখ্যালঘুরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে এবং নিজেদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন ক’রে নির্বাচনী বোঝাপড়ায় সচেষ্ট হয়ে উঠতে পারতেন, আরও বিপন্ন হতে পারত ভারতের ঐক্য। হিন্দু নির্বাচক-মণ্ডলীর অভ্যন্তরে ‘অস্পৃশ্য’দের জন্য আসন সংরক্ষণে গান্ধীর আপত্তি ছিল না, কারণ সে-ব্যবস্থায়, সকলেই, এমন কি, বর্ণ হিন্দুরাও ‘অস্পৃশ্য’দের সমর্থনে তাঁদের ভোট দিতে পারতেন, কিন্তু পৃথক নির্বাচক-মণ্ডলীতে তাঁর ঘোর আপত্তি ছিল। (তথ্যসূত্র নির্দেশ: ‘দ্য কলেক্টেড্ ওয়ার্কস অফ্ মহাত্মা গান্ধী’)।

গান্ধীর প্রতিবাদ অগ্রাহ্য ক’রে ব্রিটিশ সরকার অগাস্ট ১৯৩২-এ যখন পৃথক নির্বাচক-মণ্ডলী অনুমোদন ক’রে কম্যুনাল অওয়ার্ড ঘোষণা করেন, গান্ধী তখন কারাগারে। অগত্যা তাঁর সামনে একটিই পথ খোলা ছিল, অনশন। ‘অস্পৃশ্য’দের নেতা বাবাসাহেব আম্বেদকর একে ‘এক রাজনৈতিক চাল’, ‘নীচ ও অনিষ্টকর এক কাজ’ বলে তীব্র ভাষায় ধিক্কার জানান, কিন্তু অন্য অনেকে, যাঁদের মধ্যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও, যিনি গান্ধীর অনশনের রাজনীতির সমালোচক ছিলেন, তিনিও এ-ক্ষেত্রে গান্ধীকে সমর্থন করেন। আম্বেদকরের পাঁচদিন ব্যাপী দীর্ঘ দর কষাকষির পর অবশেষে সকলে একটি রফাসূত্রে পৌঁছোন সম্ভব হয়। পৃথক নির্বাচক-মণ্ডলীর দাবি প্রত্যাহার ক’রে নেওয়া হয়, তার পরিবর্তে, অওয়ার্ডে ‘অস্পৃশ্য’দের জন্য যত আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা ঘোষিত হয়েছিল তা বাড়িয়ে দেওয়া হয়, এবং, একইসঙ্গে বৃদ্ধি পায় শিক্ষাখাতে তাঁদের জন্য বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ। গান্ধী অনুধাবন করেন ‘হিন্দুধর্ম এক সক্রিয় আগ্নেয়গিরির উপর অবস্থান করছে’ এবং নতুন উদ্যম ও অঙ্গীকারসহ অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কাজে তিনি সর্বশক্তি দিয়ে আত্মনিয়োগ করেন।

অন্তিম সংগ্রাম

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে ওইরকম সুখদায়ক পরিণতি দেখা যায় নি। ১৯৩০-এর দশকে পারস্পরিক অবিশ্বাস থাকলেও কোনো সঙ্কটাবস্থা তখনও উৎপন্ন হয় নি। গান্ধী মনে করতেন, ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক স্তরে সম্প্রদায়-দুটিকে পরস্পরের কাছে আনার জন্য তিনি সদর্থক কাজ করতে পেরেছেন, এবং ঔপনিবেশিক সরকারের ‘ডিভ়াইড অ্যান্ড রুল’ ক্রমে অপসৃত হলে পরিস্থিতির উন্নতি হবে। মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে কংগ্রেসের প্রতি সমর্থন ছিল; বেশ কয়েকজন মুসলমান ধর্মাবলম্বী কংগ্রেস দলের একাধিক স্তরে, প্রাদেশিক, এবং, এমন কি, জাতীয় স্তরেও নেতৃত্বপদে আসীন ছিলেন। ১৯৩৭-এর প্রাদেশিক নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা, বিশেষত এই কারণে যে, ১৯৩৫-এ পাশ হওয়া আইনানুসারে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, মনে করা হয়, এর দ্বারা স্বাধীনতার জন্য সারা দেশকে প্রস্তুত করা হচ্ছে। অরক্ষিত আসনগুলিতে কংগ্রেস দল ভাল ফল দেখিয়েছিল, এবং যদিও মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনে কংগ্রেসের ভাল ফল হয় নি, এটা লক্ষনীয় যে, মুসলিম লীগও প্রত্যাশা মতো আসন লাভ করে নি। চারটি প্রদেশ বাদে প্রত্যেকটিতেই কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করতে সক্ষম হয়।

১৯৩৭-এর নির্বাচনী ফলাফল কংগ্রেসের সামনে সুযোগ এবং বাধা, উভয়ই উপস্থিত করে। ফল থেকে যেমন স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মুসলমান সমাজ কংগ্রেসের সঙ্গে নেই, তাঁদের মন জয় করতে হবে, ঠিক তেমনই এও স্পষ্ট হয় যে, তাঁরা মুসলিম লীগকেও সমর্থন করেন না, কংগ্রেসের পক্ষে তাঁদের মন জয় করা সম্ভব। ফলত, মুসলমানদের ধর্মীয় ও অন্যান্য স্বার্থ যে সুরক্ষিত, তার আশ্বাস পৌঁছে দেবার জন্য, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ব্যাপক ‘গণ সংযোগ’ গ’ড়ে তোলার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। একই পরিস্থিতি থেকে পাঠ নিয়ে, বিপরীত দিক থেকে মুসলিম লীগ আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতার ভয় ছড়াবার এক উগ্র প্রচার-অভিযান শুরু করে। এর ঘাত-প্রতিঘাতে, মুসলমান সমাজে সাম্প্রদায়িকতা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে বুঝতে পেরে কংগ্রেস নিজেদের অভিযান প্রত্যাহার করে এবং মুসলিম লীগকে একই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে অনুরোধ করে। মুসলিম লীগের নিয়ন্ত্রক জিন্না সে-প্রস্তাব যে কেবল প্রত্যাখান করেন তা নয়, বিষোদ্গারের মাত্রা বাড়িয়ে দেন।

গান্ধীর প্রধানতম প্রতিপক্ষ, জিন্না ছিলেন জটিল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ; তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক নানবিধ কূটাভাসে পূর্ণ। জিন্না ও গান্ধী ভারতবর্ষের একই প্রদেশের, একই ভাষার ও একই সংস্কৃতির মানুষ, গান্ধীরই মতো জিন্না পেশায় ছিলেন আইনজীবী। তাঁদের পরিবার প্রথম প্রজন্মের ধর্মান্তরিত হিন্দু। ‘জিন্না’ নামটিই হিন্দু এবং পুরানো নামের একটি অংশ ধ’রে রাখার যে প্রথা অনেক ধর্মান্তরিত হিন্দুরা পালন ক’রে থাকেন এখানেও তা অনুসৃত হয়। গান্ধীরই মতোই জিন্না, গোখলেকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন, তাঁকে তাঁর রাজনৈতিক পরামর্শদাতা মনে করতেন। গান্ধীর মতো তিনিও বহু বছর বিদেশে অতিবাহিত করেছেন। তাঁদের উপর ভারতবর্ষের অভিঘাত যদিও সম্পূর্ণ ভিন্ন, তবুও দুজনের দৃষ্টিকোণে বহিরাগতের একটা প্রেক্ষিত রয়ে গেছিল। দুজনের মধ্যে কেউই ভারতের ইতিহাস অথবা তাঁদের নিজেদের ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে নিবিড় ভাবে পরিচিত ছিলেন না। জিন্না গান্ধীর মতো ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন না, রাজনীতিতে ধর্মের অনুপ্রবেশ-বিষয়ে তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। তিনি বিবাহ করেছিলেন তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট এক পার্সিকন্যাকে, সুরাপানে আসক্তি ছিল, শুয়োরের মাংসভক্ষণেও আপত্তি ছিল না। গান্ধীর সুমিষ্ট ব্যবহার এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক গ’ড়ে তোলায় দক্ষতা-বিষয়ে তাঁর সম্যক জ্ঞান ছিল ব’লে ব্যক্তিগত স্তরে তিনি গান্ধী থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার ব্যাপারে সদাসতর্ক থাকতেন। উভয়ের অভিন্ন মাতৃভাষা গুজরাটি ব্যবহার না ক’রে জিন্না গান্ধীর সঙ্গে ইংরেজিতেই কথা বলতেন, সনাতন প্রথায় দুহাত জুড়ে তাঁকে নমস্কার জানাবার পরিবর্তে, তাঁর সঙ্গে করমর্দন করতেন, এবং ‘গান্ধীজি’ ব’লে সাম্মানিক ও আন্তরিক সম্বোধন পরিহার ক’রে, তাঁকে কৃত্রিম ভাবে ‘মিস্টার গান্ধী’ নামেই সম্বোধন করতেন। গান্ধী তাঁর প্রায় সমস্ত প্রতিপক্ষকে, এমন কি সুভাষচন্দ্র বসু ও এম.এন.রায়ের মতো স্বাধীনচেতা ও বামমনস্ক নেতৃবৃন্দকে জয় ক’রে নিতে না পারলেও, অন্তত তাঁদের সম্ভ্রম আদায় করেছিলেন। কিন্তু, জিন্নার বেলায়, যাঁর সঙ্গে নানা ক্ষেত্রে তাঁর সাদৃশ্য অনেক বেশি, তিনি অসফল।

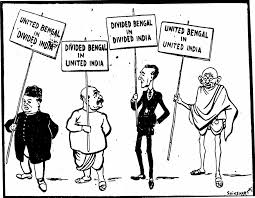

বাস্তব রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটা সরলীকৃত আকৃতিসহ, স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের ও ভারতবর্ষের অধিবাসী হিসাবে নিজেদের অবস্থানের একটি বিকৃত রূপ তুলে ধরতে না পারলে, জিন্নার পক্ষে মুসলমান সমাজের অন্তর্গত বিপুল সংখ্যক অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষদের একত্রিত করা স্পষ্টতই অসম্ভব ছিল। তিনি ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ভাষার প্রচলন করেন এবং নাটকীয় ভাবে রাজনৈতিক প্রতর্কের অভিমুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে সফল হন। এতদিন লীগ দাবি জানিয়ে আসছিল যে তাঁরা এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, এবং সেই কারণে পৃথক নির্বাচক-মণ্ডলী, নানা সাংবিধানিক নিরাপত্তাবলয় প্রভৃতির প্রয়োজন তাঁদের আছে; এখন তাঁরা বলতে লাগলেন তাঁরা একটি দেশ, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ স্বতন্ত্র অস্তিত্বসম্পন্ন একক, হিন্দুধর্মাবিলম্বী জনজাতির প্রতিতুলনায় যাঁদের সমান অধিকার থাকা উচিত, এবং ভারতবর্ষ আসলে দুটি পৃথক দেশ। যদিও প্রারম্ভে জিন্না একটি রাষ্ট্রকাঠামোর ভিতরে মুসলমানদের সমান অধিকারপ্রতিষ্ঠায় সন্তুষ্ট ছিলেন, পরবর্তীকালের ঘটনাপ্রবাহ ক্রমে তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চ’লে যায় এবং তিনি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পকিস্তানের সোচ্চার প্রবক্তা হয়ে ওঠেন।

জিন্নার সঙ্গে আলোচনা চলাকালে গান্ধী জিন্না কর্তৃক প্রস্তাবিত দ্বিজাতি তত্ত্বের বিরোধিতা করেন। তাঁর যুক্তি ছিল, জাতীয়তাবাদের ভাষা ভারতের পক্ষে কেবল অনুপযুক্তই নয়, নৈসর্গিক ভাবে অবাস্তব। য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের মতো ভারতবর্ষ কোনও রাষ্ট্র নয়, ভারতবর্ষ একটি সভ্যতা; বহু শতাব্দী জুড়ে, বহু জাতির এবং বহু ধর্মমতের অবদানে যা সমৃদ্ধ; বহুত্ব, বৈচিত্র্য ও সহনশীলতা যার মুখ্য বৈশিষ্ট্য। হিন্দু এবং মুসলমান, যাঁরা প্রায় সকলেই হিন্দু ধর্মমত থেকে ইসলামে ধর্মান্তরিত, উভয়ই এক অবিভাজ্য সংস্কৃতির অংশ; এবং যেহেতু তাঁরা একে অপরের ধর্মবিশ্বাসকেও প্রভাবিত করেছেন, সেহেতু তাঁদের দুটি ভিন্ন রাষ্ট্রের মানুষ হিসাবে গণ্যই করা যায় না। তদুপরি, প্রত্যেক দেশের যে বাধ্যত পৃথক রাষ্ট্র থাকতেই হবে, এই ধারণাটাই অসঙ্গত ও অবাস্তব। কোনও নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান, যদি কখনো গঠিত হয়ও, সেই রাষ্ট্রে অগণিত হিন্দু অন্তর্গত হবেন, ঠিক যেমন ভারতে বাস করবেন কোটি-কোটি মুসলমান। দুটি রাষ্ট্রেই যেহেতু বহু ধর্মমতের সহাবস্থান এবং যেহেতু দুটি রাষ্ট্রেই সংখ্যালঘুদের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে, সেহেতু সেই একই ব্যবস্থাগুলি অবিভক্ত ভারতেও কেন গ্রহণ করা সম্ভব হবে না, তার কোনও বিশেষ সঙ্গত কারণ স্পষ্ট হচ্ছে না। গান্ধী জিন্নাকে বলেন, পাকিস্তান-গঠন যদিও তাঁর বিচারে অনুসরণযোগ্য আদর্শ নয়, তবুও তিনি তা মেনে নিতে প্রস্তুত, যদি জিন্না মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে গণভোটের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সম্মতির প্রমাণ সংগ্রহ করে আনতে পারেন। গান্ধীর মতানুসারে, জিন্না যে নানাবিধ কার্যকলাপে লিপ্ত ছিলেন, অর্থাৎ ধর্মীয় উন্মাদনায় উত্তেজনার বাতাস যোগানো এবং নিজের ইচ্ছা বাস্তবায়িত করতে না পারলেই গণ হিংসার ভীতি প্রদর্শন প্রভৃতি, ব্যতিক্রমহীন ভাবে সেগুলি সবই তাঁর অধিকার বহির্ভূত(তথ্যসূত্র নির্দেশ: ‘দ্য কলেক্টেড্ ওয়ার্কস অফ্ মহাত্মা গান্ধী’)।

যতই বর্জনীয় হোক দ্বিজাতিতত্ত্ব, মুসলমান সমাজের আশঙ্কা যে যুগপৎ গভীর ও অকৃত্রিম ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মুসলমানরা কয়েক শতাব্দী জুড়ে হিন্দুদের উপর প্রভুত্ব ক’রে এসেছিলেন এবং হিন্দুদের প্রতিশোধস্পৃহা সম্পর্কে তাঁদের কোনও ভীতি না থাক, স্বাধীন ভারতে তাঁরা বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হবেন, এ-আশঙ্কা তাঁদের ছিলই। কংগ্রেসের মধ্যকার বামপন্থী উপগোষ্ঠীর বাগ্মিতা, মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত ভূস্বামী ও ধনী ব্যক্তিগণের মনে ভীতি সঞ্চার করে এবং তাঁরা ক্রমে পাকিস্তানের উৎসাহী সমর্থক হয়ে ওঠেন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯, কংগ্রেস দলের ক্ষমতাসীন থাকার সময়েও জিন্না তথা মুসলিম লীগের মন জয় করবার সুযোগটি নষ্ট হয়ে যায়, তদুপরি, মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজ, জিন্না যাঁদের মুখপাত্র ছিলেন, ও সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীর, জিন্না যাঁদের দীর্ঘকাল ধরে ঘৃণা ক’রে এসেছেন, মধ্যে গ’ড়ে-ওঠা মৈত্রীর বন্ধনও কংগ্রেস দল ছিন্ন করতে পারেন নি। প্রসঙ্গত, মধ্যবিত্ত এবং সামন্ততান্ত্রিক, দুই শ্রেণীর মধ্যকার এই মৈত্রীই পাকিস্তানের জন্ম সম্ভব ক’রে তুলেছিল, এবং, এই মৈত্রীবন্ধন দিয়েই পাকিস্তানের পরবর্তীকালের দুঃখময় ইতিহাস অন্তত কিয়দংশে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আরও কিছুটা সময় যদি হাতে পাওয়া যেত, রাজনৈতিক পরিবেশ কিছুটা সহজ ও নমনীয় যদি হত, ঔপনিবেশিক সরকার যদি অতটা চক্রান্তের আশ্রয় না নিতেন, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ যদি হয়ে উঠতে পারতেন আরও একটু সংবেদনশীল, তা হলে ভয় ও অবিশ্বাসের ওই পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসার একটা পথ, হয়তো খুঁজে পাওয়া সম্ভব হত। এই অবস্থায়, সদর্থক সাংবিধানিক পরিকল্পনাগুলি পরীক্ষিত হবার আগেই ভেঙে পড়ল, অনিবার্য হয়ে উঠল অতিভয়ানক দেশভাগ ও তৎসঙ্ক্রান্ত মহাপ্রলয়।

কংগ্রেস দলের নেতৃত্বের সিংহভাগ ভিতরে-ভিতরে দেশভাগ মেনে নিলেও গান্ধী প্রতিরোধ গ’ড়ে তোলার চেষ্টা অব্যাহত রাখেন, কেবল এই কারণে নয় যে ভারতের আয়তন খর্বিত হতে চলেছে, প্রধানত এই কারণে যে, তাঁর বিবেচনায় দেশভাগ ‘মিথ্যা’। তিনি মনে করতেন এর দ্বারা ভারতবর্ষের এক সহস্র বছরের ইতিহাস অস্বীকার করা হচ্ছে এবং ভারতীয় সভ্যতার মূল বার্তা বর্জন ক’রে গ্রহণ করা হচ্ছে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ‘অশুভ’ নীতি। তাঁর আরও আশঙ্কা জন্মায়, দেশে রক্তগঙ্গা বইবে, দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্বেষভাব হয়ে উঠবে চিরস্থায়ী। অবশেষে তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, দেশভাগ রোধার্থে দীর্ঘ দিন যাবৎ তাঁর দ্বারা প্রস্তাবিত অনশনের কর্মসূচী পরিস্থিতির কেবল অবনতিই নিশ্চিত করবে, তখন তিনি শান্ত মনে দেশভাগ মেনে নেন এবং এমন একটা পরিবেশ গ’ড়ে তোলার চেষ্টা করেন যাতে হিংসার প্রাবল্য কিছুটা হ্রাস পায়, যাতে ভবিষ্যতে বোঝাপড়ার ক্ষেত্র এখনই প্রস্তুত হয়ে থাকে। তাঁর দৃষ্টিতে, দেশভাগ অনেকটা অবিভক্ত হিন্দু পরিবারে ভাঙনের চেহারা নিয়ে দেখা হয়েছিল। যাঁরা একান্নবর্তী হয়ে আর বসবাস করতে পারছেন না, তাঁরা প্রতিদিনের ঝগড়াঝাঁটি বন্ধ করবার জন্য আলাদা হয়ে গিয়ে বাঁচতে চাইবেন এটা স্বাভাবিক, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তাঁরা নিজেদের অভিন্ন ইতিহাস অস্বীকার করবেন, পরস্পরকে ঘৃণা করতে থাকবেন, একে অপরকে হত্যা করার চেষ্টা করবেন, অভিন্ন স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হবে, ভবিষ্যতে একত্রিত হবার সম্ভাবনাটুকুও আর বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। তাঁর আয়ুষ্কালের অন্তিম মাসগুলিতে, সারা উত্তর ভারত জুড়ে যখন একের পর এক হিংসার ঢেউয়ে উত্তাল, তিনি তখন মহাবীরের মতো তা প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট থেকেছেন। বেশ কয়েক বছর যাবৎ তিনি নানা রাজনৈতিক ও আত্মিক প্রশ্নে গভীর সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তখন পুনঃ পুনঃ ভারতের ভবিষ্যৎ এবং তাঁর ব্যক্তিজীবনের, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের পরিণতি-বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতেন। তিনি যথার্থ দেশনেতা হওয়ার উপযুক্ত কি না, এ-নিয়েও মনে সংশয় জন্মেছিল ব’লে অন্যদের কাছে দায়িত্ব মোচনেরও ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। বস্তুত, তাঁর প্রকাণ্ড ছায়া যাতে সিদ্ধান্তগ্রহণে অন্তরায় না হয়ে ওঠে, সেইজন্য, ১৯৩৪-তেই তিনি কংগ্রেস দল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন (তথ্যসূত্র নির্দেশ : ‘দ্য কলেক্টেড্ ওয়ার্কস অফ্ মহাত্মা গান্ধী’ এবং ‘গান্ধী: প্রিসঅন্যর অফ্ হোপ’/ জুডিথ ব্রাউন)। এবার তাঁর সংশয় ‘কর্তব্য’ ঘিরে নয়, ‘কর্মপন্থা’ নিয়ে, কারণ, তাঁর ‘কী করণীয়’ তা এতদিনে জলের মতো স্বচ্ছ হয়ে গেছে। ‘কিয়ামৎ’, যাকে তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ ভয় পেয়ে এসেছেন, এতদিনে সমীপবর্তী, এই জেনে, তিনি তাঁর ৭৭ বছরের পরিণত বয়সে উপস্থিত হয়ে, অহিংসাকে ‘চরম পরীক্ষা’র সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দেন। তিনি যা-কিছুর স্বপক্ষে আজীবন দাঁড়িয়েছেন, সে-সমস্ত, আজ বাজি ধরা হয়েছে, এমন কি তাঁর ঈশ্বরও যেন আজ বিচারাধীন। ঈশ্বরের প্রতি গান্ধী সদাসর্বদা অনুগত থেকেছেন, তাঁর ব্যক্তিজীবনের এবং স্বদেশের গভীরতম সঙ্কটের প্রহরে, সেই ঈশ্বর তাঁকে পরিত্যাগ করবেন না, এই প্রত্যয় নিয়ে তিনি হয়ে উঠলেন দৈবতাড়িত, অতীন্দ্রিয় এক মূর্তি, হিংসার ‘দানব’কে বশে আনা-ভিন্ন যাঁর আর কোনো কাজ অবশিষ্ট নেই।

ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক; গান্ধীর ক্ষেত্রে দুটি সত্তা অচ্ছদ্য। অতীতে, যখনই কোনও রাজনৈতিক সঙ্কট এসে উপস্থিত হয়েছে, তখনই তিনি আপন অন্তরে অবগাহন করেছেন, মন্থন ক’রে তুলে এনেছেন নৈতিক ও আত্মিক শক্তিপুঞ্জ।‘ভিজে একটি দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে কি কাঠের গুঁড়িতে অগ্নিসংযোগ করা যায়?(তথ্যসূত্র নির্দেশ : ‘দ্য মরাল অ্যান্ড পোলিটিকাল রাইটিংস অফ্ মহাত্মা গান্ধী’/ সম্পাদনা: রাঘবন আয়ার)। সাম্প্রদায়িক হিংসার বীভৎসতা মোকাবিলা করার সময়ে তাঁর আত্মানুসন্ধান বহুগুণ তীব্র এক মাত্রা পায়। তাঁর ধর্মবিশ্বাস তাঁকে এই শিক্ষা দিয়েছিল যে, মঙ্গল-অমঙ্গলের দ্বন্দ্বে মঙ্গলের জয় অনিবার্য এবং অহিংসার সম্মুখীন হলে হিংসা একদিন পরাজয় স্বীকার করবেই, অহিংসার ভিতরে হিংসা দ্রবীভূত হবে। অবিরাম ধারায় বহমান হিংসার স্রোতেরও একটা ব্যাখ্যা প্রয়োজন আছে এবং সাধারণত এ-ক্ষেত্রে গান্ধী নিজের অক্ষমতাকে দোষী সাব্যস্ত করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, নিজের ভিতরের কোনও গভীর ঘাটতির কারণে ঈশ্বর অথবা মহাজাগতিক শক্তিপুঞ্জ তাঁর ভিতর দিয়ে কাজ করতে পারছে না। নিজের ভিতরে হিংসার সমস্ত রেশ মুছে ফেলা সম্ভব হয়েছে, এই ভাবনায় কোথাও একটা ভুল রয়ে গিয়েছিল। হিংসার মাত্র একটিই উৎসমুখ অবশিষ্ট থাকা সম্ভব; অবচেতনে যৌনচেতনার উপস্থিতি, যা গান্ধীর বিচারে আগ্রাসনের এক রূপ। ফলত, তাঁর ব্রহ্মচর্যকে তিনি কঠিনতম পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। নিজেকে যাচাই করবার অতিব্যতিক্রমী প্রণালী উদ্ভাবন ক’রে সযত্নে নির্বাচিত নারী-সহযোগীদের সঙ্গে তিনি উলঙ্গ-অবস্থায় একই শয্যা গ্রহণ করেন; উদ্দেশ্য, অংশত, তখনও অবশিষ্ট কামভাব থেকে নিজেকে পরিস্রুত করা, অংশত, সেই বিপুল পরিমাণের তেজরাশিকে জাগ্রত করা, যা, তাঁর বিশ্বাস অনুসারে, চারপাশে উন্মত্ত নৃত্যরত অকল্যাণকে রোধ করবার একমাত্র উপায়। এই পরীক্ষাটি নিয়ে তিনি নিজে লিখেছেন এবং তা নিয়ে বিরূপ সমালোচনার ঝড়ও উঠেছে। কয়েকজন সহকর্মী তাঁকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেও, তাঁকে নিয়ে পরিহাস করলেও, এমন কি তাঁকে বর্জন করলেও, তিনি রয়ে যান অবিচল। দেশবাসী তাঁকে মহাত্মা অভিধায় সম্মানিত করেছেন ব’লেই তাঁদের প্রত্যাশার দ্বারা তাঁকে চালিত হতেই হবে, এটি তাঁর গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। তাঁর জীবন তাঁরই, সত্যের পথ বলতে তিনি নিজে যা বুঝেছেন, সেই পথ অনুসরণ করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। এই জন্য যদি মহাত্মা অভিধা তাঁকে পরিহার করতে হয়, সে-বোঝা নামিয়ে রাখতে পারলে তিনি খুশিই হবেন। গান্ধীর আত্মপরীক্ষাগুলি তাঁকে আশ্বস্ত করেছিল যে, নিজের শুদ্ধতা তিনি রক্ষা করতে পেরেছেন, এবং তাঁর ঈশ্বর তাঁকে পরিত্যাগ করেন নি।

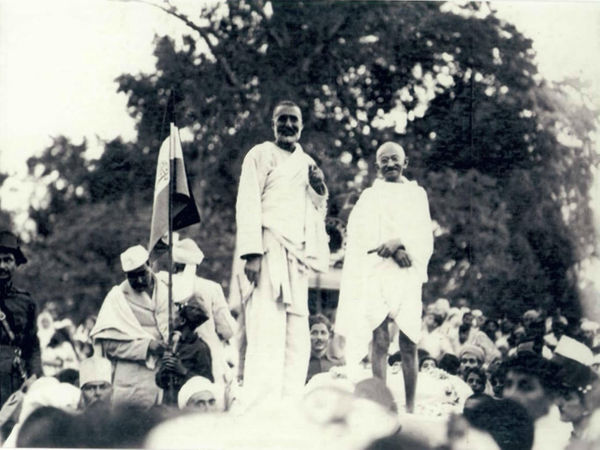

অহিংসার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আর মাত্র একটিই অস্ত্র অবশিষ্ট ছিল গান্ধীর কাছে :তাঁর নিজের জীবন। সেটি ব্যবহার করারও মাত্র একটিই উপায় ছিল, পথভ্রষ্ট স্বদেশবাসীর বিবেক জাগ্রত করার, তাঁদের সম্মিলিত নীতিজ্ঞান একত্রিত করার লক্ষ্য সামনে রেখে অনশনের সুপরিকল্পিত কার্যক্রমের মাধ্যমে আত্মবলিদান। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, বিড়-বিড় ক’রে নিজের সঙ্গে তিনি ঘন-ঘন কথা বলতেন,‘ক্যা করুঁ ? ক্যা করুঁ ?’ এবং শান্তি-প্রতিষ্ঠার তীর্থাভিযানে পাড়ি দেন বাঙলার নোয়াখালী জেলায়, যেখানে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সর্বাধিক হানাহানির ঘটনা ঘটেছিল (তথ্যসূত্র নির্দেশ: ‘গান্ধী: হিস লাইফ অ্যান্ড মেসজ ফর দ্য ওয়ার্ল্ড’ / লুই ফিশর)। সেখানে তিনি অক্টোবর ১৯৪৬ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ পর্যন্ত ছিলেন, পায়ে হেঁটে গ্রামে-গ্রামে পরিভ্রমণ করেছিলেন। যাঁরা তাঁকে ডেকে নিতেন, তিনি আশ্রয় নিতেন তাঁদের কুটিরে, তাঁদের মুখেই শুনতেন গণহত্যার বিবরণ, তাঁদের ভিতর জ্বলতে থাকা প্রতিহিংসার আগুন প্রশমিত করতেন, সান্ত্বনা দিতেন ক্ষতিপ্রাপ্ত ও নিকটজনের বিয়োগব্যাথায় কাতর দুর্ভাগা মানুষদের। দিনে ১৮ ঘণ্টা হেঁটে, তিনি ৪৯টি গ্রাম ঘুরেছিলেন। শান্তি-প্রতিষ্ঠার তীর্থযাত্রী তিনি, কখনও-কখনও নগ্নপদে পথ চলতেন, আবর্জনায় ও কাঁটাঝোপে তাঁর পা-দুটি ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেত, ফোড়ায় খুব কষ্ট পেতেন। পথপরিক্রমার সময়ে তাঁকে অনেক সময়ে বাঁশের নড়বড়ে সাঁকো দিয়ে খালবিল পার হতে হত, কখনো-কখনো পা ফসকে কয়েক ফুট নিচে কাদাজলে পড়ে যাবার ভয়ও থাকত। এই সময়ে তাঁকে হত্যা করার কয়েকটি ষড়যন্ত্র হয়েছিল, হাতাহাতির ঘটনার কথাও শোনা যায়। অবিচলিত, তিনি তাঁর কাজ অব্যাহত রেখেছিলেন, তাঁর জীর্ণদেহেও অমিতশক্তি আহ্বান করবার সক্ষমতা তাঁর ছিল। কেবল তাঁর ব্যক্তিত্ব ও উপস্থিতির জোরে বাঙলায় এবং দেশের অন্যত্রও অবশেষে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৫ অগাস্ট ১৯৪৭-এ ভারত যেদিন স্বাধীন হল, বিজয়োৎসবে অংশগ্রহণ করতে অথবা জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য গান্ধী দিল্লি যান নি, কোথাও কোনও শুভেচ্ছা বার্তাও পাঠান নি। তখন তিনি কয়েক শো মাইল দূরে হিংসা-প্রতিরোধে ব্যস্ত, উৎসবে যোগদান করার কোনও কারণ তিনি খুঁজে পান নি। স্বাধীনতার স্বল্পকাল পরে কলকাতা যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কেদ্রবিন্দু হয়ে পড়ে তখন তিনি সেখানে ছুটে যান। তাঁর সমস্ত আবেদন-নিবেদন নিষ্ফল হবার পর ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ তিনি আমরণ অনশন শুরু করেন, ঠিক যেমন তার কয়েক মাস আগে করেছিলেন। তিন দিনের মধ্যে এক পরমাশ্চর্য ঘটনা ঘটে। যাঁরা এতদিন নরহত্যায় লিপ্ত ছিলেন, তাঁদেরই কেউ-কেউ তাঁর শয্যাপার্শ্বে এসে তাঁদের অস্ত্র সমর্পণ করেন, তাঁর অভুক্ত, জীর্ণ দেহ দেখে অশ্রু সংবরণ করতে পারেন নি, এমন কি, ভবিষ্যতে হিংসা পরিহার ক’রে চলার মুচলেকাও জমা দিয়ে যান, শপথ নেন যে, তখন থেকে, এমন কি নিজেদের জীবনের বিনিময়েও , শান্তিরক্ষায় তাঁরা অঙ্গীকারবদ্ধ রইলেন। লর্ড মাউন্টব্যাটন যখন বলেন, ৫০,০০০ সশস্ত্র সৈনিক পঞ্জাবে যা করতে পারে নি, গান্ধী একা হাতে তা সম্পন্ন করেছেন, তখন তাঁর উক্তির মধ্যে কোনো অতিশয়োক্তি ছিল না। পরন্তু গান্ধী এর মধ্যে কোনও দৈবক্রিয়া দেখেন নি, বলেছেন, আরও একবার প্রমাণিত হল যে শারীরিক শক্তির চেয়ে অন্তরের বল বেশি ক্ষমতা ধরে, এবং তিনি যা করতে পেরেছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন তাঁর প্রাপ্য নয়, কারণ, অনশনরত অবস্থায় তিনি ‘অনির্বচনীয় আনন্দ’ উপভোগ করেছেন, আস্বাদন করেছেন ‘অন্তরের শান্তি’ যা দিব্যানুভূতির নিকটস্থ (তথ্যসূত্র নির্দেশ : ‘গান্ধী: প্রিসঅন্যর অফ্ হোপ’ / জুডিথ ব্রাউন)।

এরপর কলকাতা থেকে গান্ধী ছুটে যান দিল্লি, কারণ দাঙ্গা বেধেছে সেখানেও। মুসলমান পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে ভীত ও সন্ত্রস্ত আবাসিকদের তিনি নিরাপত্তার আশ্বাস দেন। ওদিকে, ততদিনে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে হিন্দু উদবাস্তুদের ঢল নেমেছে, আশ্রয়শিবিরগুলি দ্রুত ভ’রে উঠছে সর্বস্ব হারানো, ভিটেচ্যুত মানুষের স্রোতে, তাঁরা প্রত্যেকের অন্তরে মুসলমান-বিদ্বেষ জ্বলছে। তিনি তখন একা ও অসহায়, তবু মানুষগুলিকে তিনি প্রবোধ দিতে থাকেন, বলেন,‘ মন্দ দিয়ে মন্দকে ফিরিয়ে দিলে কোনো পক্ষেরই লাভ হয় না’, অনিষ্টকারীকে ক্ষমাদান করার স্বপক্ষে কাতর মিনতি করেন। ক্ষুব্ধ ও উগ্র হিন্দুরা মাঝে-মাঝে তাঁর সর্বধর্ম প্রার্থনাসভাগুলি পণ্ড করে দিতেন। কেউ-কেউ কোরান পাঠে আপত্তি জানান। এই সমস্ত আচরণ গান্ধীকে কোনওভাবে নিরস্ত করতে না-পারলেও, বাধাপ্রাপ্তির কারণে প্রার্থনাসভাগুলি কখনও-কখনও অতর্কিতে বন্ধ হয়ে যেত। একবার, চরম ঝুঁকি নিয়ে তিনি আধাসামরিক উগ্র হিন্দু প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের (আর.এস.এস.)৫০০ জনের এক আলোচনা সভায় প্রবেশ ক’রে তাঁদের সতর্ক ক’রে দিয়ে বলেন যে, তাঁদের অসহিষ্ণুতাই আজ হিন্দুধর্মের অপমৃত্যুর কারণ হয়ে উঠছে। ভারত এবং পাকিস্তান, উভয়পক্ষের ‘সকলের বিবেক’কে সজোরে নাড়া দেবার সঙ্কল্প নিয়ে, ১৩ জানুয়ারি ১৯৪৮-এ, তিনি তাঁর জীবনের অন্তিম অনশনব্রত শুরু করেন, সামরিক বাহিনী কর্তৃক বলবৎ করা শ্মশানের স্তব্ধতার পরিবর্তে ‘প্রকৃত শান্তিস্থাপনে’র জন্য, এবং ভারত সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য, যাতে তাঁরা, দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, অবিভক্ত ভারতের যৌথ সম্পদ যথাযথ ভাগ ক’রে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করেন। যদিও বহু বীতশ্রদ্ধ ভারতীয় তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অতিসরলতা ও মুসলমানদের পক্ষ অবলম্বনের অভিযোগ তোলেন, প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে, তিনি নিজের নীতিবোধের দ্বারাই চালিত হয়েছেন এবং কেবল ভারতের স্থিতিশীলতা ও আত্মমর্যাদাবোধ-বিষয়েই ভেবেছেন। পাঁচ দিন অনশনের পর গান্ধী সুফল পান। তাঁর এই অনশনব্রত পাকিস্তানে বিশেষ সমাদৃত হয়। অনশন সমাপ্ত করার সময়ে, দুই দেশের জন্য দুর্ভাবনায় বিবশ, তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। মানুষের সীমাহীন বর্বরতা গান্ধীর সামনে বারংবার মাথা নত করার ঘটনাগুলি তাঁর দেশবাসীকে বিমোহিত করত, এবং তাঁরা তাঁর মধ্যে দেবত্ব আরোপ করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি; এমন কি, যাঁরা তাঁর অনশনের রাজনীতি এবং ধর্মীয় অনুষঙ্গবাহিত আবেদন-নিবেদনকে সমালোচনার চোখে দেখতেন, তাঁদের মনেও গান্ধীকে ঘিরে গভীর গৌরববোধ ও শ্রদ্ধার প্রকাশ দেখা গেছে। তিনি যেন দেশবাসীর আধ্যাত্মিক উদ্ধারকর্তার স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন, তাঁদের সমস্ত গ্লানির বোঝা ও অপরাধবোধ নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে তাঁদের ভার লাঘব করেছেন।

গান্ধী অনুভব করছিলেন যে, হিংসা এবার তাঁর নিজের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। পূর্বেও তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে, তাঁর মৃত্যুর মাত্র দশ দিন আগেও প্রার্থনাসভায় বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল, যদিও ‘সামান্য একটা বোমা’ তাঁকে কোনওরকম বিচলিত করতে পারে নি। বিষোদ্গার সম্বলিত চিঠি তাঁকে পাঠানো হত, যেখানে তাঁর বিরুদ্ধে মুসলমান তোষণের অভিযোগ তোলা হত, ডাকা হত ‘মহম্মদ গান্ধী’ নামেও। তাঁর প্রার্থনাসভার সামনে ‘গান্ধী নিপাত যাক’ শোনা যেত প্রায়ই, নিকট বন্ধুরাও তাঁকে নিয়ে অধৈর্য হয়ে পড়ছিলেন। প্রাণনাশের চেষ্টার বিষয়ে সম্যক অবগত হয়েও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার সমস্ত প্রস্তাব তিনি ফিরিয়ে দেন। এমন সন্দেহও জন্মায় যে, হিংসার বিস্তার কেবল তাঁর বেঁচে থাকার ইচ্ছাটাকেই খর্বিত করছিল তা নয়, স্পষ্টত আরও ইতিবাচক ভাবে, ভয়ানক হিংসাপূর্ণ এক ইচ্ছামৃত্যুর দিকে তাঁর মনকে টেনে নিয়ে জাগিয়ে তুলছিল এই আশা, জীবনধারণ দিয়ে যে সার্থকতায় পৌঁছানো আর সম্ভব নয়, তা বুঝি কেবল মৃত্যুবরণ দিয়ে ছুঁয়ে ফেলা সম্ভব। মৃত্যুর ঠিক আগের রাতে তিনি তাঁর পৌত্রীকে বলেছিলেন, ‘আমায় যদি কেউ গুলিবিদ্ধ করে এবং আমি যদি নিঃশঙ্কচিত্তে, এতটুকু চাঞ্চল্য প্রকাশ না-ক’রে, রামনাম করতে-করতে আমার খোলা বুকে তার বুলেটটা গ্রহণ করতে পারি, তবেই সত্য অর্থে আমায় ‘মহাত্মা’ নামে ডাকা যেতে পারে।’ তার পরের দিন, সুশিক্ষিত, সপ্রতিভ, আধুনিকমনস্ক এক চরমপন্থী হিন্দুধর্মাবলম্বী, যিনি ঠিক সেইসব আদর্শের পক্ষ নিয়েছিলেন যাদের প্রায় প্রত্যেকটি গান্ধী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত, তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণের পর, তাঁকে হত্যা করেন। শোনা যায়, অস্ফুটস্বরে ‘হে রাম’ উচ্চারণ করার অব্যবহিত পরে, গান্ধী প্রাণত্যাগ করেন। ৩০ জানুয়ারি ১৯৪৮-এ তাঁর জীবনাবসান থেকে এক শুদ্ধিকরণের সূচনা হয়; উগ্র হিন্দুরা দুর্নামের অংশীদার হয়ে পড়েন, শিক্ষাগ্রহণ করেন অনুগ্র হিন্দুরা, সংখ্যালঘুরা আশ্বস্ত বোধ করেন এবং, শোকে মোহ্যমান দেশ ধ্বংসের কিনারা থেকে ফিরে আসে।

ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পর গান্ধী অনধিক ছয় মাস জীবিত ছিলেন। সেই সংক্ষিপ্ত সময় জুড়ে কেবল হিংসার নিয়ন্ত্রণ নয়, তাঁর সময় অতিবাহিত হয় সদ্যজাত রাষ্ট্রের লালনপালনে এবং তার ভবিষ্যতের চিন্তায়। তিনি জহরলাল নেহরুকে, মতবাদের দিক থেকে যিনি ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রী, যাঁকে কয়েক বছর পূর্বে তিনি তাঁর ‘রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী’ হিসাবে মনোনয়ন করেছিলেন এবং যিনি এখন দেশের প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন, নিয়মিত রূপে পরামর্শ দিতেন। নেহরু ও তাঁর কতিপয় বয়োজ্যেষ্ঠ সহকর্মীদের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান মতবিরোধের ক্ষেত্রগুলির মধ্যে তিনি সমন্বয়-সাধন করতেন, নিজের অনুগামীদের নেহরুকে বিরক্ত করতে বারণ করতেন যাতে দেশ গড়ার কাজে অধিক মনোনিবেশ করা যায়, কিছু-কিছু ক্ষেত্রে গান্ধীবাদ থেকে নেহরুর স’রে আসাকে একটা যুক্তিগ্রাহ্য চেহারা দিতেন, এবং প্রথম ভারত-পাক যুদ্ধে কাশ্মীর সীমান্তে সৈন্য পাঠাবার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছিলেন। দেশগঠনের জন্য ভবিষ্যতের রূপরেখা নির্মাণের ক্ষেত্রে গান্ধী সেই বিষয়গুলি এবং সেই ত্রিমুখী নীতির উল্লেখ করেন, যেগুলি বিগত ত্রিশ বছর তিনি ভেবে এসেছিলেন। রাষ্ট্র হবে স্বায়ত্তশাসন-নির্ভর এবং প্রথাগত রাজনীতির পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করবে। স্বাধীনতা সংগ্রামে যে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করে এসেছে, সেই কংগ্রেস দল ভেঙে দিয়ে ‘গঠনমূলক কার্যক্রম’ রূপায়ণের জন্য এক নতুন জাতীয় সংগঠন হিসাবে গড়ে তোলা হবে। কংগ্রেস দলের আরও একটি দায়িত্ব হবে রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর নজরদারি করা; অন্যায্য শাসন লক্ষ করলেই সত্যাগ্রহের মাধ্যমে তার প্রতিকার করতে হবে। বস্তুতপক্ষে, যেহেতু এই কাজে তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন, সেহেতু তাঁর প্রস্তাব ছিল যে, কংগ্রেস দল তাঁরই এক সাংগঠনিক রূপ পরিগ্রহ ক’রে তাঁর আদর্শকে রক্ষা ও চিরজীবী করুক। কংগ্রেস দল সে-উপদেশ মানে নি, ফলত, গান্ধীবাদী আদর্শের কোনো সাংগঠনিক পুনর্জন্মলাভও আর সম্ভব হয় নি।

অনুবাদ: গৌতম বসু

(ক্রমশ)