করোনার অন্তরালে সিলেবাস পরিবর্তন – নতুন ইতিহাস ও অতিরাষ্ট্র

জয়ন্ত ভট্টাচার্য

ভারতে কি শিক্ষা ও ইতিহাসের নতুন নির্মাণের মধ্য দিয়ে জনসমাজের ওপরে এক নয়া উপনিবেশের পত্তন হতে যাচ্ছে? আবার ট্রুসকের গ্রন্থে ফিরে যাই। ১২৬৪ সালে সোমনাথের কাছে ভেরাবালে নুরুদ্দিন ফিরুজের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি মসজিদ তৈরি হয়। এর গায়ে ছিল একটি বড়ো সংস্কৃতে খোদাই করা লিপি, নীচে ছিল একটি সংক্ষিপ্ত আরবী লিপি। আরও উল্লেখযোগ্য, সংস্কৃতে খোদাইয়ের তারিখ ২৫ মে, ১২৬৪। আরবীতে ২৩ জুলাই, ১২৬৪। (পৃঃ ৪৮, ২৪৪) আরেকটি ঊল্লেখ করার মতো বিষয় হল, জিনপ্রভ এবং বিদ্যাতিলক বলে পরিচিত দুজন ব্যাখ্যাকার বিবিধতীর্থকল্প নামে একটি পুস্তকের ব্যাখ্যা দুরকমভাবে করেছেন। বিদ্যাতিলকের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, মুসলিম (“তুরস্কের শাসক”) শাসকেরা ভারতের প্রাক-আধুনিক রাজনৈতিক ধারাকে বহন করেছেন – বিভিন্ন ধর্মের মতাবলম্বীদের সমর্থন করেছেন। ট্রুসকের মন্তব্য – “এ থেকে মনে হয়, এমনকি একটি টেক্সটের রচনার সময়েও ছাত্র এবং শিক্ষকের মধ্যে “হিন্দু-মুসলিম” শাসনকে কিভাবে পরিচিত করা হবে এ নিয়ে মতৈক্য ছিলনা।” (পৃঃ ৮৪-৮৫) নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় রোমিলা থাপারের একটি আমন্ত্রিত প্রবন্ধে (“They Peddle Myths and Call It History”, মে ১৭, ২০১৯) থাপার বলেন – “জাতীয়তাবাদীরা একটা গ্রহণযোগ্য ইতিহাস নির্মাণ করে যেখানে এই রাষ্ট্র গড়ার ক্ষেত্রে তাদেরই অবদানকে ইতিহাসে আনা হয় যাদেরকে এরা প্রয়োজনীয় মনে করে; অতি জাতীয়তাবাদীদের প্রয়োজন তাদের নিজস্ব এবং বিশেষ ধরনের ইতিহাস যেখানে এরা বর্তমানে যা করছে তাকে অতীত দিয়ে বৈধ করে তোলা যায়। ভারতের ইতিহাসের পুনর্লিখন এবং ইতিহাসের এই ভার্সনটিকে স্কুল কলেজে শিক্ষার মধ্য দিয়ে চারিয়ে দেওয়া হল এদের মতাদর্শের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ... মুসলিম এবং হিন্দু উভয় জাতীয়তাবাদেরই শেকড় রয়েছে ব্রিটিশদের ভারতকে নিয়ে উপনিবেশিক বোঝাপড়ার মধ্যে।”

শুরুর কথা

এ বছরের (২০২১) ৬-৮ জুলাই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সংবাদপত্রের শিরোনাম ছিল এনসিইআরটি-র সিলেবাস অনুযায়ী উত্তরপ্রদেশ বোর্ড তাদের সিলেবাস থেকে রবীন্দ্রনাথের ছুটি গল্পের ইংরেজি অনুবাদ, দার্শনিক ও ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণনের রচনা, ঐতিহাসিক এ এল ব্যাশামের (“ওয়ান্ডার দ্যাট ওয়াজ ইন্ডিয়া”-র লেখক) লেখা ইত্যাদি ডজনখানেক লেখা বাদ দিয়েছে। কারণ? ঐতিহাসিকভাবে যেকোন শাসনব্যবস্থা এর প্রয়োজনানুযায়ী, অল্প কথায়, প্রাথমিকভাবে দুটি কাজে হাত দেয় – (১) ইতিহাসের পুনর্লিখন হয়, এবং (২) শিক্ষাব্যবস্থার সিলেবাস পরিবর্তন করে। সিলেবাস পরিবর্তনের সুদূরপ্রসারী ফলাফল হচ্ছে কয়েক লক্ষ বা তারও বেশি ছাত্রছাত্রী কিছু সৃষ্টির কথা, কিছু নাম কখনওই জানবেনা – প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। ভিন্ন আরেকধরনের নাম এবং চরিত্র বুঝতে ও চিনতে শিখবে। রাষ্ট্র তার দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী সুবোধ, সুশীল, অনুগত ও বাধ্য ভবিষ্যৎ নাগরিক তৈরির কৃৎ-কৌশল চালু রাঝতে পারবে যতদিন না ক্ষমতার ধরন বদলায়। এবং আমাদের সাধারণ সহজ বুদ্ধিতে বোঝা যায় এ প্রক্রিয়াটি একটি উৎপাদন যন্ত্রের মতো – এক বিশেষ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামত ক্রমাগত উৎপাদন করেই চলবে, ছড়িয়ে যাবে পরিবারে এবং পারিপার্শ্বিকতায়।

কিন্তু আর সবার সাথে রবীন্দ্রনাথও যখন বাতিল হয়ে যান তখন বিস্মিত হতে হয় বৈকি। হাজার হোক তিনি প্রতিবেশী দুটি দেশের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা, ভারতের প্রথম নোবেল বিজয়ী এবং বিশ্বভারতীর মতো প্রতিষ্ঠানের জন্মদাতা। তাহলে কি তাঁর সম্প্রদায় নিয়ে চিন্তাভাবনা এবং ইতিহাসের বোধ ও জীবনবীক্ষা বর্তমান ভারতের রাষ্ট্র পরিচালনায় বৌদ্ধিক সমস্যা তৈরি করছে?

এ প্রসঙ্গের সূত্র ধরে প্রাক-উপনিবেশিক ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের চালচিত্র বোঝার চেষ্টা করা যায়, ইতিহাস ও কল্পকাহিনীর (মিথ) মধ্যেকার সম্পর্কর পুনর্বিবেচনাও করা যায়। তেমনি বিপরীত পথে ধূর্ত পায়ে হেঁটে ইতিহাসের মধ্যে পুরাণ, কল্পকাহিনী, গল্পগাথার উপাদান সফলভাবে নতুন করে প্রবিষ্ট করানো যায়। এরফলে অতি সহজে বিশ্বাস করার বা শক্তিশালী গুজবে প্রভাবিত হবার মতো বিপুলসংখ্যক মানুষের মাঝে কোনটি ইতিহাস আর কোনটিই বা ‘ফেক নিউজ’ তথা মশলাদার কল্প-কাহিনী এ বিভাজনরেখা অস্পষ্ট হয়ে যায় শুধু দুটি কাজ নিষ্ঠাভরে করে গেলে – প্রথম, ফেক নিউজ নিরন্তর, ছেদহীনভাবে তৈরি করে যেতে হবে; দ্বিতীয়, ‘নির্মিত’ খবরগুলোকে অবিরত এই মানুষগুলোর কাছে পৌঁছে দিতে হবে নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে। যদিও একাজের জন্য একটি তৃণমূল স্তর অব্দি প্রসারিত ও সজীব রেজিমেন্টেড সংগঠন থাকতে হবে, যা এখন আমরা ভারতবর্ষে প্রতিমুহূর্তে বিপজ্জনকভাবে প্রত্যক্ষ করছি। সাম্প্রতিক সময়ে অড্রে ট্রুসকের লেখা দ্য ল্যাঙ্গোয়েজ অফ হিস্টরিঃ স্যান্সক্রিট ন্যারেটিভ অফ মুসলিম পাস্টস বইটি ভারতের বর্তমান শাসকশ্রেণীর পক্ষে কিছু অস্বস্তিকর তথ্য উদ্ঘাটিত করেছে। “হিন্দু-মুসলিম” সম্পর্কের ক্ষেত্রে ট্রুসকে সংস্কৃতে লেখা আখ্যানে ব্যবহৃত শব্দভাণ্ডারের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। ইতিহাস ঘেঁটে দেখিয়েছেন যে প্রাক-আধুনিক অতীতে হিন্দু ইতিহাসকারেরা সমাজকে হিন্দু-মুসলমান দ্বিত্বতায় দেখতেন না। “মুসলিম” নামটি এলেও এখন যেভাবে “হিন্দু”র অপর হিসেবে নির্মাণ করা হয়, সেরকমটা ঘটেনি। এটা অনেক পরের নির্মাণ। ট্রুসকে বলছেন, যে টেক্সটগুলো তিনি ব্যবহার করেছেন সেগুলো উপনিবেশকাল থেকেই ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। হিন্দ-মুসলিম আখ্যানের আলোকে কেউ দেখেননি। কেন দেখেননি সেটাই আশ্চর্যের। তিনি জানাচ্ছেন – “কোন কমিউনিটির ক্ষেত্রে নিজের অতীতকে পাঠ করার ক্ষমতা থেকে ছিন্ন করা, কিংবা অস্বীকার করা যে আদৌ এরা এর অধিকারী নয়, যেমন ভারতের ক্ষেত্রে ঘটছে, এসবের অর্থ হল জ্ঞানের অধিকারী মানুষদের নিজেদের সুসংবদ্ধ যূথ হিসেবে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করার ক্ষমতা শূণ্য করে দেওয়া। একে আমরা বলি উপনিবেশবাদ।” (পৃঃ xxviii)

ভারতে কি শিক্ষা ও ইতিহাসের নতুন নির্মাণের মধ্য দিয়ে জনসমাজের ওপরে এক নয়া উপনিবেশের পত্তন হতে যাচ্ছে?

আবার ট্রুসকের গ্রন্থে ফিরে যাই। ১২৬৪ সালে সোমনাথের কাছে ভেরাবালে নুরুদ্দিন ফিরুজের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি মসজিদ তৈরি হয়। এর গায়ে ছিল একটি বড়ো সংস্কৃতে খোদাই করা লিপি, নীচে ছিল একটি সংক্ষিপ্ত আরবী লিপি। আরও উল্লেখযোগ্য, সংস্কৃতে খোদাইয়ের তারিখ ২৫ মে, ১২৬৪। আরবীতে ২৩ জুলাই, ১২৬৪। (পৃঃ ৪৮, ২৪৪) আরেকটি ঊল্লেখ করার মতো বিষয় হল, জিনপ্রভ এবং বিদ্যাতিলক বলে পরিচিত দুজন ব্যাখ্যাকার বিবিধতীর্থকল্প নামে একটি পুস্তকের ব্যাখ্যা দুরকমভাবে করেছেন। বিদ্যাতিলকের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, মুসলিম (“তুরস্কের শাসক”) শাসকেরা ভারতের প্রাক-আধুনিক রাজনৈতিক ধারাকে বহন করেছেন – বিভিন্ন ধর্মের মতাবলম্বীদের সমর্থন করেছেন। ট্রুসকের মন্তব্য – “এ থেকে মনে হয়, এমনকি একটি টেক্সটের রচনার সময়েও ছাত্র এবং শিক্ষকের মধ্যে “হিন্দু-মুসলিম” শাসনকে কিভাবে পরিচিত করা হবে এ নিয়ে মতৈক্য ছিলনা।” (পৃঃ ৮৪-৮৫)

নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় রোমিলা থাপারের একটি আমন্ত্রিত প্রবন্ধে (“They Peddle Myths and Call It History”, মে ১৭, ২০১৯) থাপার বলেন – “জাতীয়তাবাদীরা একটা গ্রহণযোগ্য ইতিহাস নির্মাণ করে যেখানে এই রাষ্ট্র গড়ার ক্ষেত্রে তাদেরই অবদানকে ইতিহাসে আনা হয় যাদেরকে এরা প্রয়োজনীয় মনে করে; অতি জাতীয়তাবাদীদের প্রয়োজন তাদের নিজস্ব এবং বিশেষ ধরনের ইতিহাস যেখানে এরা বর্তমানে যা করছে তাকে অতীত দিয়ে বৈধ করে তোলা যায়। ভারতের ইতিহাসের পুনর্লিখন এবং ইতিহাসের এই ভার্সনটিকে স্কুল কলেজে শিক্ষার মধ্য দিয়ে চারিয়ে দেওয়া হল এদের মতাদর্শের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ … মুসলিম এবং হিন্দু উভয় জাতীয়তাবাদেরই শেকড় রয়েছে ব্রিটিশদের ভারতকে নিয়ে উপনিবেশিক বোঝাপড়ার মধ্যে।”

নতুন শিক্ষানীতি (২০২০)

২৯ জুলাই, ২০২০, ভারতীয় সংসদে – করোনা-সংকটে যখন সবাই ব্যতিব্যস্ত – কোনরকম আলোচনা এবং বিতর্ক ছাড়া দুটি কক্ষেই পাস হয়ে গেলো নতুন শিক্ষানীতি ২০২০ (NEP 2020)। এরকম অস্বাভাবিক, অভূতপূর্ব একটা আবহে যেখানে লক্ষাধিক মানুষ মারা যাচ্ছে অসহায়ভাবে, জিডিপির সংকোচন ঘটেছে ২৩%-এর ওপরে, কর্মহীন মানুষের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, “স্থানান্তরী” শ্রমিকদের বেঁচে থাকার এবং অস্তিত্ব ধারণের পরিসর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে, প্রতিটি প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম উর্ধমুখী, ভ্যাক্সিনের সম্ভাবনা তটরেখায় দেখা যাচ্ছেনা, সমস্ত স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে রয়েছে, “নিউ নর্মাল”-এর ঝাঁকুনিতে সবাই যখন বিপর্যস্ত সেরকম এক সময়ে এই শিক্ষানীতিকে এরকম তড়িঘড়ি সংসদীয় চেহারা দেওয়া কি খুব জরুরী ছিল? হয়তো বা জরুরীই ছিল। কারণ দেশের ক্ষেত্রে এই বিশেষ সময় যখন মানুষ নিজেদের জীবন নিয়ে অবদমিত আতংক আর অনুমান করে-নেওয়া মৃত্যুভয়ের আশঙ্কায় আচ্ছন্ন তখন এটাইতো সময়ের “সদ্ব্যবহার”! একসময়ে গান্ধীর বিখ্যাত উক্তি ছিল – “এডুকেশন ক্যান ওয়েট, বাট স্বরাজ ক্যাননট।” বর্তমান শাসনে এসে একটু পরিবর্তিত হয়ে গেল মনে হয় – সমাজের সুস্থতা ফিরে আসা অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু শিক্ষা নয়। আমরা শিক্ষার দূত – “বিশ্বগুরু” (“India will be promoted as a global study destination providing premium education at affordable costs thereby helping to restore its role as a Vishwa Guru.” – NEP 2020, 12.8) হয়ে উঠতে চাই।

১৯৯০-এর দশকের প্রথম দিকে ভারতের ক্ষেত্রে (এবং বিশ্বের ক্ষেত্রেও বটে) অর্থনৈতিক সংকট আর মন্দা থেকে মুক্তি পাবার অছিলায় অর্থনীতির লিবারালাইজেশন বা অর্থনীতিকে মুক্ত করে দেবার পথ নিল ভারতের তৎকালীন সরকার। রাজনীতির ক্ষেত্রে নিওলিবারালিজম-এর যুগ শুরু হল। এর ফলে এক বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক তত্ত্ব এবং প্রয়োগের ভিত্তিও তৈরি হল। এই ভিত্তি জন্ম দিল ভিন্নতর এক বোধের, চিন্তনের। ডেভিড হার্ভে বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন – “Neoliberalism is in the first instance a theory of political economic practices that proposes that human well-being can best be advanced by liberating individual entrepreneurial freedoms and skills within an institutional framework characterized by strong private property rights, free markets, and free trade.” (David Harvey, 2005, A Brief History of Neoliberalism, পৃঃ ২)) এই গ্রন্থেই আরেক জায়গায় বলছেন “Neoliberal theorists are, however, profoundly suspicious of democracy. Governance by majority rule is seen as a potential threat to individual rights and constitutional liberties. Democracy is viewed as a luxury, only possible under conditions of relative affluence coupled with a strong middle-class presence to guarantee political stability. Neoliberals therefore tend to favour governance by experts and elites.” (পৃঃ ৬৬, নজরটান লেখকের) আমরা জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে আলোচনায় এ প্রেক্ষিতটি মাথায় রাখবো।

আরও দুয়েকটি কথা এখানে বলা যেতে পারে। GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) চুক্তি আদতে হয়েছিল ১৯৪৭-এ। এরই উত্তরসূরী হল ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানাইজেশন (WTO)। GATT বা GATTS (General Agreement on Tariffs and Trade in Services) সুখ্যাত বা কুখ্যাত হয় উরুগুয়ে রাউন্ডের পরে ১৯৯৪ থেকে। উরুগুয়ে রাউন্ডের আলোচনায় ১২৩টি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল। মুক্ত অর্থনীতি ও বাণিজ্য ছাড়াও নতুন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় GATT-এর আওতায় চলে এলো, যেমন “services capital, intellectual property, textiles and agriculture”। শিক্ষাও চলে এলো এর আওতায়। ভারত সরকার ২০১৫ সালে নাইরোবিতে WTO-র নতুন কর্মসূচীতে স্বাক্ষর করে। মুক্ত বাজারের থাবা বিস্তৃত হল উচ্চতর শিক্ষায়, গবেষনায়, স্বাস্থ্যে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে।

এর সাথে মনে রাখবো নিওলিবারাল অর্থনীতির সাথে সঙ্গতি রেখে ২৯টি ইউরোপিয়ান দেশের স্বাক্ষরিত Bologna Process চালু হয় শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাইভেটাইজেশনের ক্ষেত্রে, যেমন সরকারি জমি প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কম বা নাম মাত্র দামে দিয়ে দেওয়া ইত্যাদি কিভাবে ত্বরান্বিত করা যায় সে লক্ষ্যে। বর্তমানে স্বাক্ষর করা ইউরোপীয় দেশের সংখ্যা ৪৮। আরেকটা বিষয় আছে Bologna Process-এ। সেটা হল ৩০০ বছর ধরে ক্রমবিকশিত ইউরোপের সব দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি স্ট্যান্ডার্ড চালু করা। ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতি রূপায়নে এরও প্রভাব আছে। মুশকিল হল ভারতের মতো বিপুল জনসংখ্যার ও জনবৈচিত্র্যের দেশে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক অসাম্যের দেশে এই স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন শেষ অব্দি কতটা কার্যকরী হতে পারে এ নিয়ে সংশয় থেকে যায়।

“জাতীয় শিক্ষানীতির”-র মূল বিষয়গুলোকে আমার ভাবনা অনুযায়ী পরপর সাজিয়ে নিই। একেবারে গোড়ার দিকে বলা হয়েছে – “The rich heritage of ancient and eternal Indian knowledge and thought has been a guiding light for this Policy. The pursuit of knowledge (Jnan), wisdom (Pragyaa), and truth (Satya) was always considered in Indian thought and philosophy as the highest human goal. The aim of education in ancient India was not just the acquisition of knowledge as preparation for life in this world, or life beyond schooling, but for the complete realization and liberation of the self.”

লক্ষ্যণীয়, প্রাচীন ভারতের পরেই বর্তমান ভারতে চলে আসা হয়েছে। মাঝখানে মধ্যযুগ বলে একটি আলাদা ঐতিহাসিক অংশ যে ইতিহাস জুড়ে আছে সেটার অস্তিত্বই অস্বীকার করা হল। আর প্রাচীন যুগ তো একমাত্রিক কবি-কল্পনায় রাঙ্গানো কোন সময়কাল নয়। বহু স্তরে স্তরায়িত এই প্রাচীন যুগ। যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তাতে এর শুরুই বা কোথায় শেষই বা কোথায় তার কোন হদিশ পাওয়া যায়না। এক বায়বীয়, অনৈতিহাসিক সময়কাল শুরুতেই বিধৃত হল ইতিহাস হিসেবে। “The pursuit of knowledge (Jnan), wisdom (Pragyaa), and truth (Satya) was always considered in Indian thought and philosophy as the highest human goal” – এরকম এককথায় সেরে ফেলা প্রাচীন ভারতের গরিমা আমাদেরকে ধন্দে ফেলে দেয়। সত্যিই “প্রাচীন” ভারতের ইতিহাস এত পেলব, নিষ্কলুষ এবং সুকুমার ছিল? আমাদের ইতিহাসের সামগ্রিক পাঠ তো সেরকম কোন ইঙ্গিত দেয়না!

নতুন শিক্ষানীতিতে বলা ওপরের বক্তব্যের সাথে সঙ্গতি রেখে পড়তে হবে শিক্ষানীতির এ অংশটুকুকে – “As consequences of such basic ethical reasoning, traditional Indian values and all basic human and Constitutional values (such as seva, ahimsa, swachchhata, satya, nishkam karma, shanti, sacrifice, tolerance, diversity, pluralism, righteous conduct, gender sensitivity, respect for elders, respect for all people and their inherent capabilities regardless of background, respect for environment, helpfulness, courtesy, patience, forgiveness, empathy, compassion, patriotism, democratic outlook, integrity, responsibility, justice, liberty, equality, and fraternity) will be developed in all students.” (নজরটান আমার)

নিষ্কাম কর্মের মতো শব্দবন্ধের কথা ভারতীয় সংবিধানে রয়েছে? না, রয়েছে বেদান্তবাদী দর্শনে এবং গীতায়। এর সামাজিক অভিঘাত যেকোন শিক্ষিত চিন্তাশীল মানুষই বুঝতে পারবেন। এবার নিষ্কাম কর্ম এবং liberation of the self (আত্মার মুক্তি) এদুটিকে যদি একই প্রেক্ষিতে, এখানে নতুন শিক্ষানীতি, স্থাপন করা হয় তাহলে বিষয়টা দাঁড়ায় যে বহু-মাত্রিক, বহু-ভাষিক এবং বহু ধর্মের ধাত্রী ভারতবর্ষে সংখ্যাগুরু ধর্মের অনুসৃত বেদান্তবাদী দর্শন বা অবস্থানকে সবার জন্য একমাত্র বলে শিক্ষানীতিতে অনুমোদনের সিলমোহর দেওয়া হল – সমস্ত ভিন্নতা ও আত্মচিহ্ন মুছে দিয়ে। এ তো কার্যত totalitarian অবস্থান, যদিও বলা হয়েছে বিভিন্ন অনুষঙ্গে pluralism-এর কথা।

সিলেবাস পরিবর্তনের টুকরো ইতিহাস

অমর্ত্য সেন জাঁ দ্রেজ-এর লেখা অ্যান আনসার্টেইন গ্লোরিঃ ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইটস কন্ট্রাডিকশন (২০২০) গ্রন্থে বলা হয়েছে – “ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাপ্তিতে এবং গুণগতভাবে ভয়ঙ্কর রকমের অমনোযোগী। শিক্ষাক্ষেত্রে থাকবন্দী মর্যাদাক্রমের যে সুউচ্চ খাড়াই, যা এতদিন ধরে ভারতে সইয়ে নেওয়া হয়েছে, কেবলমাত্র ভয়াবহভাবে অন্যায্য তাই নয়, একটি গতিশীল অর্থনীতি এবং প্রগতিশীল সমাজের জন্য অসাধারণভাবে অক্ষমও বটে।” (পৃঃ ১২৯)

ইতিহাসকে দ্রবীভূত করে দেওয়া যায়, এমনটা দেখিয়েছিলেন মুশিরুল হাসান তাঁর “টেক্সটবুক্স অ্যান্ড ইমাজিনড হিস্ট্রিঃ দ্য বিজেপি’স ইন্টেলেকচ্যুয়াল এজেন্ডা” (২০০২) শীর্ষক প্রবন্ধে। ১৯৪১-৪৫-এর “হলোকস্ট” বা ১৯৪৮-৪৯-এর (এবং বর্তমান সময়ের) আরব-ইজরায়েল যুদ্ধের ইতিহাসকে অনেক কল্পকাহিনী দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া যায়। তাহলে এই ইতিহাসগুলো অনেক, মোলায়েম, সহনীয় এবং নিরীহ বলে মনে হয়। ১৯৯০-এর দশক থেকে ভারতের ইতিহাসের, এবং সাথে সাথে, সিলেবাসেরও পুনর্নিমাণ হতে শুরু করে। হিন্দু সমাজের মধ্যে জাতি-বৈরিতার যে কঠোর আখ্যান সামাজিক অসাম্যের একটি সবিশেষ ভিত্তি তৈরি করেছে, একে মুছে দিতে হবে। নতুন ইতিহাস ও সিলেবাসের মধ্যে এগুলো দ্রবীভূত হয়ে যাবে। ব্রাহ্মণ্যবাদের ইতিহাসই ভারতের ইতিহাসই একমাত্র ইতিহাস হবে ভারতের। এতে থাকবে পৌরাণিক কল্পকাহিনী, বেদান্তের দর্শন – তা ব্রাহ্মণ্যবাদ যতই বৌদ্ধস্তুপ ধ্বংস করুক না কেন। সামাজিক স্মৃতি থেকে তেভাগা, তেলেঙ্গানার কৃষক অভ্যুত্থান কিংবা দেশভাগের পঙ্কিল অধ্যায় মুছে দিতে হবে। নতুন স্মৃতির নির্মাণ করতে হবে।

সি এ বেইলি ১৯৯৫ সালে মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ-এ প্রকাশিত তাঁর “The Pre-history of ‘Communalism’? Religious Conflict in India, 1700-1860” প্রবন্ধে দেখাচ্ছেন যে প্রাক-উপনিবেশিক সময়ে ও সমাজে ধর্মীয় সংঘাত থাকলেও খুব কম ক্ষেত্রেই, অন্তত ১৮২০ পর্যন্ত, তা সাম্প্রদায়িক সংঘাতের চেহারা নিয়েছে। অর্থাৎ, ধর্মীয় দূরত্ব মানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এরকম কোন সরল সমীকরণ করার যাথার্থ্য নেই। তিনি ঐতিহাসিকভাবে উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যুদ্ধজীবী (warbands) রাজপুত শ্রেষ্ঠদের হারেমে মুসলমান রমণীদের রাখা হত। এবং এই প্রথা উলমাদের অসীম বিরক্তির কারণ ছিল। দেখিয়েছেন হিন্দুরা যেমন বহুক্ষেত্রে মসজিদ রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছে, তেমনি মুসলমান সুলতানেরাও বহু মন্দিরের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। এমনকি শিখেরা গুরুদ্বারের মধ্যে মসজিদও বানিয়েছে। জমি নিয়ে যুদ্ধ কিভাবে ‘সাম্প্রদায়িক’ হয়ে উঠলো? অনেক কারণের মধ্যে সম্ভাব্য একটি কারণ, বেইলির মতে, গোঁড়া জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী সাম্প্রদায়িকতার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়।

কৃষণ চন্দরের “পেশোয়ার এক্সপ্রেস” গল্পটি একবার স্মরণ করি। পেশোয়ার এক্সপ্রেস এখানে একজন জীবন্ত চরিত্র হিসেবে নিজের মনে কাহিনী শোনায়। এক ট্রেন ভর্তি জবাই হওয়া হিন্দু ভারতে আসছে, ফিরতি ট্রেনে ট্রেনভর্তি হিন্দুদের হাতে কাটা মুসলিম দেহ নজরানা হিসেবে ফেরত যাচ্ছে। ট্রেনটি গোঙায়। অবশেষে সেই মেয়েটিকে পেয়ে গেলো দাঙ্গাবাজেরা – “মেয়েটি ওদের হাতে নিহত হল। জঙ্গলের শুকনো ঘাসের ওপর মেয়েটি ছটফট করতে করতে মারা গেল। আর তার হাতের বইখানা রঞ্জিত হল তারই দেহের রক্তে। বইটা ছিল সমাজতন্ত্র নিয়ে লেখা।” জন স্ট্র্যাচির Why You Should Be A Socialist। “সে তো নারী ছিল। হয়তো কারও প্রিয়তমা অথবা জননী। আর এখন সে এই জঙ্গলে পড়ে আছে লাশ হয়ে। শকুন আর শেয়ালেরা তার লাশ ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে। সমাজতন্ত্র নিয়ে লেখা বইটা জানোয়ারেরা ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়ে ফেলেছে। বিপ্লবের দরজা আর কেউ খুলছে না। কেউ কিছু বলছে না।” মেয়েটি আজকের দলিতদের মতো নারী তো – পূর্ণ মানুষ আর হল কোথায়? কিভাবেইবা স্বাধীন ভারতের সম-অধিকারের নাগরিক হবে?

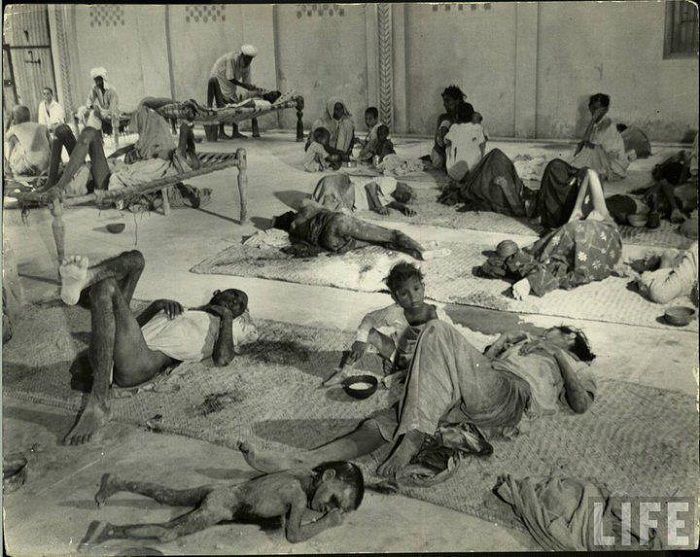

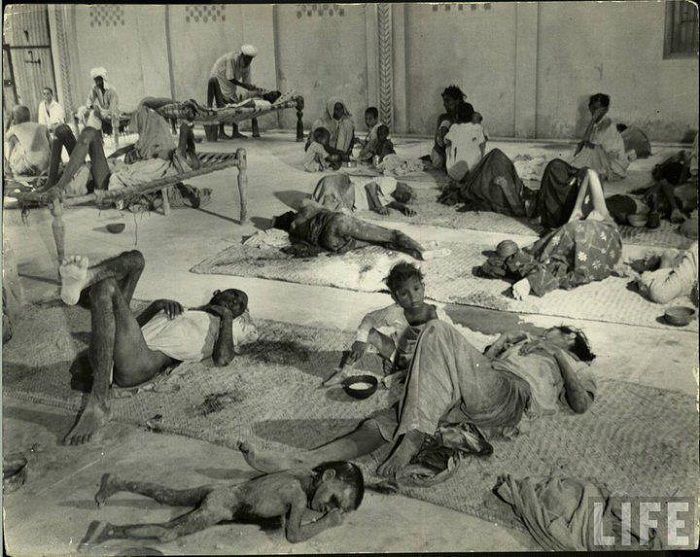

ওপরের ছবিগুলোকে স্মৃতিতে রাখা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব রক্ষার পক্ষে অস্বস্তিকর। এ ইতিহাসের মাঝে লীন হয়ে আছে দুটি ধর্মের ঘাতকদের হাতেই অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ও রক্তের দাগ। এরকম হলে “অপর” নির্মাণ করা কষ্টকর – কে কার “অপর”? এজন্য এ ইতিহাস যত তাড়তাড়ি ভোলা যায় তত ভালো। এর পরিবর্তে “ডিরেক্ট অ্যাকশন ডে”-র ইতিহাস রচনার সার্বিক চেষ্টা হবে।

১৯৭৭ সালে জনতা সরকার ক্ষমতায় আসার পরে শুরুতেই রামশরণ শর্মা, রোমিলা থাপার, বিপনচন্দ্র এবং অন্যান্যদের লেখা ইতিহাসের গ্রন্থ পাঠ্যতালিকা থেকে তুলে নিয়েছিল। ১৯৯৯-এ বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরে বিজেপি-আরএসএস জোট, প্রফুল্ল বিদোয়াই-এর ব্যাখায়, “a veritable cultural counter-revolution in itself” শুরু করে। (“Nationalism gone berserk”, ফ্রন্টলাইন, ফেব্রুয়ারি ২, ২০০২) ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ হিস্টরিক্যাল রিসার্চ, একটি সরকারি সংস্থা, খ্যাতনামা বামপন্থী ঐতিহাসিক সুমিত সরকার এবং কে এন পানিক্করের লেখা “টুয়ার্ডস ফ্রিডম”-এর প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়।

এনসিইআরটি-র সিলেবাসও বদলাতে শুরু করে। জানুয়ারি ২০০২-এ এনসিইআরটি স্কুলের ইতিহাস বই থেকে মধ্যযুগের অংশটি বাদ দিয়ে দেয়। মুশিরুল হাসান পূর্বোক্ত প্রবন্ধে বলছেন – “Attempts to Talibanise India’s history are exemplified in the deletion of certain passages from school textbooks of the Central Board of Secondary Education. These include references to, for example, beef eating practices, the martyrdom of the Sikh guru, and the ransacking of Delhi by the Jats.” এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে টাইমস অফ ইন্ডিয়ার মতো রাষ্ট্রপন্থী সংবাদপত্রেও সম্পাদকীয় পর্যন্ত লেখা হয়েছিল – “that the deletions amount to an unprecedented violation of academic freedom. In a country where the lines between history and mythology are increasingly blurred, the dangers of such revisionism may not be immediately apparent. But we can ignore the old adage – those who forget their history are condemned to repeat it – only at our own peril.” (২৮ নভেম্বর, ২০০১)

কোভিডকালে সিলেবাস তথা ইতিহাসের পুনর্লিখন

সিবিএসই কোভিডজনিত অস্বাভাবিক পরিস্থিতির দরুন উঁচু ক্লাসের সিলেবাস ৩০% অব্দি কমিয়ে দিয়েছে – একথা সবার জানা। বিশেষ কতকগুলো বিষয় এই ৩০%-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই চ্যাপ্টারগুলো হল – সেক্যুলারিজম, নাগরিকত্ব, জাতীয়তাবাদ, ফেডেরালিজম, ডিমনিটাইজেশন, গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে ভারতের বৈদেশিক সম্পর্ক।

লক্ষ্যণীয়, “আন্ডাস্ট্যান্ডিং পার্টিশন” বলে একটি চ্যাপ্টার ছিল। মুছে গেছে। একেই বলে ইতিহাসের দ্রবীভূত হওয়া। আমরা দেশভাগের স্মৃতি নিয়ে খুব সামান্য আলোচনা করেছি। এখানে আরেকটু বলা যায়। সাধারণভাবে হিসেব করা হয় ৭৫,০০০ থেকে ১,০০,০০০ নারী বা কিশোরী দেশভাগের সময় ধর্ষিত হয়েছে, খুন হয়েছে।

ঊর্বশী বুটালিয়ার The Other Side of Silence-এ oral history, personal narrative, government documents ইত্যাদি সব নথিভুক্ত হয়েছে। তাঁর হিসেবে – “Twelve million people were displaced. Nearly one million died. Some 75,000 women were raped, kidnapped, abducted, forcibly impregnated by men of the ‘other’ religion, thousands of families were split apart, homes burnt down and destroyed, villages abandoned.” (p. 35) আরো মর্মান্তিক হল – “while abducted women then entered the realm of silence, women who were killed by families, or who took their own lives, entered the realm of martyrdom.” (p. 158) একদল নারীর যাত্রা পরম নৈঃশব্দে এবং বিস্মৃতিতে যাদের কোথাও কোন চিহ্ন নেই (স্রেফ মুছে গেলো), আরেকদল অর্জন করলো শহীদের মর্যাদা। স্বাধীনতার কি অট্টহাস্যময় পরিহাস!

বীণা দাস তাঁর “Transactions in the Construction of Pain” প্রবন্ধে জানাচ্ছেন – “The bodies of the women were surfaces on which texts were to be written and read – icons of the new nations.” কিন্তু বিপরীত ঘটনাও ঘটলো – “But women converted this passivity into agency by using metaphors of pregnancy…” নারী হবার কারণে তাকে ধর্ষিতা হতে হয়। আবার জারজ সন্তান গর্ভে ধারণ করার মধ্য দিয়ে তার মাতৃত্ব তথা সত্তা/identity তথা agency অর্জিত হয়। এ ছিল এক অদ্ভুত সন্ধিকাল। আজও আছে, শক্তভূমির ওপরেই আছে – ভিন্ন চেহারায়, ভিন্ন আখ্যানে, ভিন্ন version-এ।

বর্তমান বছরগুলোতে ইতিহাস নির্মাণের সময়ে এগুলো সযত্নে বাদ গেল। ২০১৯ পর্যন্ত সিবিএসই-র সিলেবাসে “Clothing: A Social History” বলে একটি চ্যাপ্টার ছিল। এখানে বলা ছিল – দক্ষিণ ভারতে দলিত নাদার জাতের উঁচু জাতের নায়ারদের সামনে উর্ধাঙ্গে কোন আবরণ রাখা বারণ ছিল। খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রভাবে যুগা যুগ ধরে চলে আসা এই প্রথা বন্ধ হয়। প্রকৃতপক্ষে, এরকম সব চ্যাপ্টার এবং আলোচনা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। কারণ এগুলো ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে যায়, দলিতদের আত্মানুসন্ধানে উৎসাহিত করতে পারে।

এখানেই সিলেবাস পরিবর্তনের সুদূরপ্রসারী ফলাফল।

এরপরেও কি গণতন্ত্র বা সেক্যুলারিজম বা ফেডেরালিজম নিয়ে শিক্ষকেরা ছাত্রদের ক্লাসে পড়াতে পারবেন না? নিশ্চয়ই পারবেন। শুধু স্কুল থেকে বেরোলে দেখা যাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে ইউএপিএ বা “দেশদ্রোহীর” তকমা।

[প্রসঙ্গত, আমি মেডিক্যাল সিলেবাসের পরিবর্তন নিয়ে এখানে বিস্তারে কিছু বলছিনা। শুধু এটুকু বলা যায়, ২০১৯ সালে মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া, সঠিক অর্থে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কাউন্সিল, “competency-based UG curriculum for the Indian Medical Graduates” শিরোনামে মেডিক্যাল সিলেবাসের আমূল পরিবর্তন করে। নতুন শিক্ষাক্রমে ২৯৩৯টি “কম্পিটেন্সির” কথা থাকলেও “General Practice” বা “Family Medicine” কিংবা “Family Physicians” শব্দগুলো একবারের জন্যও নেই। ভাঙ্গাচোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার মধ্য থেকে এই বর্গগুলোও হারিয়ে গেলে কোটি কোটি মানুষের জন্য কি পড়ে থাকবে?]

Khub Sundor Sir

Oshadharon Lekhata.eirokom lekhar sotti pryojon chilo.

Khub valo laglo

Full of evidential details

Excellent approach to show the weaknesses of the societal behaviour in India

এই সময়ে এই লেখার খুব প্রয়োজন ছিল

এই সময়ে এই লেখার খুব প্রয়োজন ছিল,…..

শিক্ষার গৈরিকিকরন হল বিজেপি সরকারের আসল উদ্দেশ্য

অসাধারণ, বহু তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা। ক্ষমতার দম্ভে সাময়িক ভাবে সত্যিটাকে আটকানোর অপচেষ্টায় যারা সক্রিয়, তাদের হয়তো জানা নেই ঋজু সততার মানদণ্ড দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রমাণিত বিবরণে পূর্ণ

ভারতে সামাজিক আচরণের দুর্বলতাগুলি দেখানোর জন্য চমৎকার পদ্ধতি❤️

Osadharon. Eto bhalo jar kono tulona hoya. Khubi bhalo. Thank you so much.

এমন তথ্য পূর্ণলেখা, সত্যিই খুব ভালো লাগছে।

In a democratic country, we need constructive criticism and opinions to contribute society differently. You are one of them who are acting with social responsibilities.

পুরাণ যখন ইতিহাস হয়ে যায়, এবং ইতিহাস যখন পুরনো মনে হয়, তখন নতুন করে ফরমায়েসি ইতিহাস লেখার বিশেষ দরকার পড়ে; এতে মধ্যযুগের বিশ্লেষণ অবান্তর, কারণ মধ্যযুগটাই আধুনিক কিনা। এইসব কারণেই ইতিহাসের সিলেবাস বদলের দরকার পড়ে। অবিশ্যি আইনসভায় বিতর্কের মধ্যে দিয়ে গেলেও যে বিশেষ পরিবর্তন হত, তা নয়, অন্ধের কিবা দিন কিবা রাত।

ঐ আর কি।

ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে বললেই শুনতে হয়, “চোপ, সরকার চলছে!” তার সঙ্গে দেশদ্রোহের মামলার হুমকি।

ঐটাই নতুন “নরমাল” হে।

আপনার অনুভব ও তার প্রকাশকে শ্রদ্ধা জানাই, ডঃ জয়ন্ত। তোতাকাহিনীর পুনরাবৃত্তি করার চেষ্টা সফল হবে না। শিক্ষা অবশ্যই চেতনা আনবে।

কুঠারাঘাতে বিষবৃক্ষের মূলোৎপাটন যখন প্রায় অসম্ভব। অভিজ্ঞ কাঠুরেও যখন বিচলিত। ঠিক সেই সময় এগিয়ে আসেন আর এক ধরনের গবেষক ও চিন্তাবিদ। তাঁরা পরখ করেন বিষবৃক্ষের উজ্জীবিত হওয়ার কারণ। রসদ সরবরাহের পথ গুলো গভীর ভাবে অনুধাবন করেন। শুধু তাই নয় তাঁরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে দেখান উক্ত বিষবৃক্ষ কোন পদ্ধতিতে বিভিন্ন macro ও micro elements গুলো সংগ্রহ করছে তার কলেবর বৃদ্ধির জন্য

ডাক্তার জয়ন্ত ভট্টাচার্য মহাশয়ের discourse গুলো গবেষক পাঠকদের এই দৃষ্টিকোণ থেকেই পাঠ করা উচিত।

এত সমৃদ্ধ, শিক্ষণীয়, এই সময়ের জন্য অত্যন্ত জরুরি প্রবন্ধ আলোচনার জমিটাকেই উঁচু স্তরে নিয়ে যায়, এক মননশীল পরিবেশ গড়ে দেয়।

আরো আরো লেখো, আমরা একটু শিখি।

একটি গণতান্ত্রিক দেশে, সমাজকে ভিন্নভাবে অবদান রাখার জন্য আমাদের গঠনমূলক সমালোচনা এবং মতামত প্রয়োজন। আপনি তাদের মধ্যে একজন যারা সামাজিক দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন।

Khub sunder laglo sir pore

আপনার এই লেখায় খুবই সমৃদ্ধ হলাম।

সত্যিই চিন্তার বিষয়।

অসামান্য লেখা – এ ভাবেই নির্বোধ মানুষ গড়ে তোলে নিজের অবলুপ্তির ইতিহাস –

“এখানেই সিলেবাস পরিবর্তনের সুদূরপ্রসারী ফলাফল।

এরপরেও কি গণতন্ত্র বা সেক্যুলারিজম বা ফেডেরালিজম নিয়ে শিক্ষকেরা ছাত্রদের ক্লাসে পড়াতে পারবেন না? নিশ্চয়ই পারবেন। শুধু স্কুল থেকে বেরোলে দেখা যাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে ইউএপিএ বা “দেশদ্রোহীর” তকমা।”

ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটি লেখা। সত্যি আমরা এগুলোকে নিয়ে ভাবছি না তেমন করে। অথচ আমাদের অগোচরে কত কী যে ঘটে চলেছে। আগামী তে যে কী হতে চলেছে।

Very informative sir.

অনেক কিছু জানতে পারলাম।আরো বেশি করে লিখুন sir।

এমন তথ্যবহুল লেখা বহু দিন পর পড়লাম । অন্ধ্য ভক্তের মত 100 % সমর্থন না থাকলেও বহুলাংশেই সমর্থন জানাতেই হয় । স্বাধীনোত্তর কালে যখন ডান-বাম-পাণ্ডিত্যের তত্তাবধানে ভারতের ইতিহাস লেখা শুরু হলো সেখানে কিন্তু একটা ব্যাপার খেয়াল করলাম যে, তারা ভারতকে একটি অখণ্ড ভূমি হিসেবে দেখাতে গিয়ে দাক্ষিণাত্য ও পুর্বিয় ভারতকে সম্পূর্ণ রূপেই অবহেলিত করেছে । বহু ভাষা, চেতনা, সমাজ ব্যবস্থা, আচার রীতি অনুযায়ী ভারত কোনদিনই অখণ্ড ছিল না । তাহলে ভারতের মধ্য যুগকে তুলে ধরতে এইসব পন্ডিতকূল *দেহলি* মানে দিল্লির সীমা রেখার বাইরে তেমন ভাবে বিচরণ করেন নি কেন? কে তাদের এই লক্ষণ গন্ডি টেনেছিল? আবার অপরপক্ষে ব্রিটিশদের বিরুধ্যে ভারতের স্বাধীনতার লড়াই কে কোন এক অজ্ঞাত কারণে একটি পদবির লোকের কাছে বিকিয়ে দেবার কি কোন সুপ্ত অভিপ্রায় ছিল ? কে বা কারা জাতি দাঙ্গায় সেই সব দিন গুলিতে প্রথম আগুন ধরিয়ে দিয়েছে বার বার ? প্রাদেশিক বিভাজনে এই উপমহাদেশ কখনই যেমন অখণ্ড ছিল না তেমনি কেন দ্রাবিড় ভূমি বা পশ্চিমভারত বা উত্তরপুর্বিয় ভূমি বা মধ্য ভারত শুধু রবীন্দ্রনাথকেই পড়বে । তাদের নিজস্ব ভাষার দিকপাল কবি ও সাহিত্য রয়েছে তাদের কেন অধ্যয়ন করবে না? এই বঙ্গভূমি ও বাংলাদেশ তাদের ভাষার শ্রেষ্ট কবিকে আরো বেশি করে জানুক পড়ুক । তেমনি বকিরাও পড়ুক ও জানুক রবীন্দ্রনাথকে কোন আপত্তি নেই । কিন্তু সবার নিজস্ব অধিকার আছে তাদের আঞ্চলিকতা নিয়ে গর্ব করার । তাই প্রাক স্বাধীনোত্তরকালে ও বর্তমানে যেভাবে ইতিহাস লেখা হচ্ছে সেটাকে ব্যক্তিগত ভাবে সমর্থন জানাতে পারছি না ।

এমন তথ্যবহুল লেখা বহু দিন পর পড়লাম । অন্ধ্য ভক্তের মত 100 % সমর্থন না থাকলেও বহুলাংশেই সমর্থন জানাতেই হয় । স্বাধীনোত্তর কালে যখন ডান-বাম-পাণ্ডিত্যের তত্তাবধানে ভারতের ইতিহাস লেখা শুরু হলো সেখানে কিন্তু একটা ব্যাপার খেয়াল করলাম যে, তারা ভারতকে একটি অখণ্ড ভূমি হিসেবে দেখাতে গিয়ে দাক্ষিণাত্য ও পুর্বিয় ভারতকে সম্পূর্ণ রূপেই অবহেলিত করেছে । বহু ভাষা, চেতনা, সমাজ ব্যবস্থা, আচার রীতি অনুযায়ী ভারত কোনদিনই অখণ্ড ছিল না । তাহলে ভারতের মধ্য যুগকে তুলে ধরতে এইসব পন্ডিতকূল *দেহলি* মানে দিল্লির সীমা রেখার বাইরে তেমন ভাবে বিচরণ করেন নি কেন? কে তাদের এই লক্ষণ গন্ডি টেনেছিল? আবার অপরপক্ষে ব্রিটিশদের বিরুধ্যে ভারতের স্বাধীনতার লড়াই কে কোন এক অজ্ঞাত কারণে একটি পদবির লোকের কাছে বিকিয়ে দেবার কি কোন সুপ্ত অভিপ্রায় ছিল ? কে বা কারা জাতি দাঙ্গায় সেই সব দিন গুলিতে প্রথম আগুন ধরিয়ে দিয়েছে বার বার ? প্রাদেশিক বিভাজনে এই উপমহাদেশ কখনই যেমন অখণ্ড ছিল না তেমনি কেন দ্রাবিড় ভূমি বা পশ্চিমভারত বা উত্তরপুর্বিয় ভূমি বা মধ্য ভারত শুধু রবীন্দ্রনাথকেই পড়বে । তাদের নিজস্ব ভাষার দিকপাল কবি ও সাহিত্য রয়েছে তাদের কেন অধ্যয়ন করবে না? এই বঙ্গভূমি ও বাংলাদেশ তাদের ভাষার শ্রেষ্ট কবিকে আরো বেশি করে জানুক পড়ুক । তেমনি বকিরাও পড়ুক ও জানুক রবীন্দ্রনাথকে কোন আপত্তি নেই । কিন্তু সবার নিজস্ব অধিকার আছে তাদের আঞ্চলিকতা নিয়ে গর্ব করার । তাই প্রাক স্বাধীনোত্তরকালে ও বর্তমানে যেভাবে ইতিহাস লেখা হচ্ছে সেটাকেও ব্যক্তিগত ভাবে সমর্থন জানাতে পারছি না ।