‘স্তব্ধ রেখার পাশে’ – পল গগ্যাঁ

পার্থজিৎ চন্দ

“মৃতদেহ গুনতে যাব আমাদের সে-সময় কই?

যুদ্ধ আজ ভালো আছে, শরীর ঝরঝরে লাগছে বেশ,

মনটা বেজায় খুশি, অস্ত্রের মালঞ্চ রীতিমতো

অটুট, শয়তানদের ধ্বংস করে দিয়েও অক্ষত,

যুদ্ধ আজ ভালো আছে, এখানেই প্রেস কনফারেন্স

শেষ হল, ধন্যবাদ। যুদ্ধের সৌজন্যে আয়োজিত

ককটেল পার্টিতে কিন্তু যোগ দিতে ভুলবেন না আপনারা।” (সান্ধ্য সাংবাদিকী/ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত)

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত’র এই কবিতাটির সামনে বসে বারবার চোখ আটকে যাচ্ছিল ‘অস্ত্রের মালঞ্চ’ শব্দ দু’-টিতে। মানুষের গূঢ়তম চাওয়া সম্ভবত অস্ত্রের মালঞ্চ নির্মাণ করাই। হাজার-হাজার বছর ধরে এই মালঞ্চ সে নির্মাণ করে চলেছে। বিরুদ্ধ স্বরকে হত্যা করা, সমস্ত বিরুদ্ধতার বিপ্রতীপে অস্ত্রের মালঞ্চ সাজিয়ে রাখাই তার সব থেকে বড় অর্জন।

তারও বিপ্রতীপে জেগে থাকেন এক-দু’জন মানুষ; অথবা, তাঁরা ঠিক ‘মানুষ’ নন। কারণ, এই মালঞ্চের সফলতার দিকে তাকিয়ে তাঁরা কেঁপে ওঠেন; তাঁদের মেরুদণ্ড দিয়ে নেমে যায় শীতল মৃত্যুর-স্রোত। হয়তো কয়েকটি ‘অক্ষর’, কয়েকটি ‘ছবি’, ‘গান’ দিয়ে তাঁরা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চান। কিন্তু সে প্রতিরোধেরও কোনও মানে নেই, অর্থ নেই ‘অস্ত্রের মালঞ্চের’ কাছে।

ঠিক কতটা অসহায় তাঁরা? ঠিক কতটা বিপন্ন বিস্ময় আর জগতজোড়া হত্যার মাঝখানে বেঁচে থাকেন তাঁরা? ‘এত রক্ত কেন’-র হাহাকার ঘুরে বেড়ায় শুধু হত্যা-শুদ্ধ, রক্ত-শুদ্ধ গ্রহে। এ-গ্রহের কোণে-কোণে এই হাহাকারের আতঙ্ক ছড়িয়ে দেওয়াই শাসকের ‘বিচারের’ প্রথম ও অন্তিম চাওয়া।

সেদিকে তাকিয়েই হয়তো ‘গিলোটিনে আলপনা’ কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতায় অলোকরঞ্জন লিখেছিলেন,

‘মাথাটা তার গিলোটিনের চেয়েও হয়তো ঈষৎ বড়ো

কিন্তু তাকে বিচার করা হয়ে গেছে,

তাকে নিয়ে এক সহস্র হাজারতর

সম্ভাবনার কথা ছিল, শাস্ত্রীরা তার গলার স্বরও

রুদ্ধ করে, যেন সে এক খেলনা মানুষ,

গিলোটিনের ভিতর তার সেতারস্নায়ু উঠল বেজে!’

-বিচার শেষ হবার পদ্ধতি ও সময়’ও বিচার করেই স্থির করা হয়েছে; নির্ধারিত হয়ে রয়েছে শাস্তিদানের উপায়। কিন্তু কেন অলোকরঞ্জন লিখেছিলেন- ‘মাথাটা তার গিলোটিনের চেয়েও হয়তো ঈষৎ বড়ো’?

এখানে ‘হয়তো’ শব্দটি সংশয়ের পরিবর্তে নিশ্চয়তাকে সূচিত করছে। হত্যা-পদ্ধতির থেকেও ‘তার’ মাথা ঈষৎ বড়; আসলে, তার সমস্ত অস্তিত্ব’ই হত্যাকে ছাপিয়ে উঠতে চায়। কিন্তু, সমবেত জনতা ও শাসক-শাসনের ফ্রেমের কাছে ক্রমশ ছোট হয়ে আসে তার অস্তিত্ব, সমগ্রতা।

হত্যার সপক্ষে দিনে-দিনে তৈরি হতে থাকে অধিকার, যুক্তি ও বাধ্যবাধকতার ফ্রেম। এই ‘অধিকার’ ও ‘বাধ্যবাধকতার’ সব থেকে বড় অস্ত্র, অন্য কৌমের মানুষকে ‘সাবহিউম্যান’ বলে গণ্য করার ক্ষমতা। এ-ক্ষমতাও মানুষ অর্জন করে প্রতিদিন; প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে আমরা হয়তো প্রত্যেকেই অপরদিকের মানুষকে, ‘অপর গোষ্ঠী’র মানুষকে ‘সাবহিউম্যান’ প্রতিপন্ন করার জন্য বেঁচে রয়েছি।

এমনকি ক্রুশ-বিদ্ধ করার আগে, ঠোঁটে হেমলক তুলে দেবার আগে, প্রতিবাদীর জিভ কেটে নেওয়ার আগেও এ-পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল।

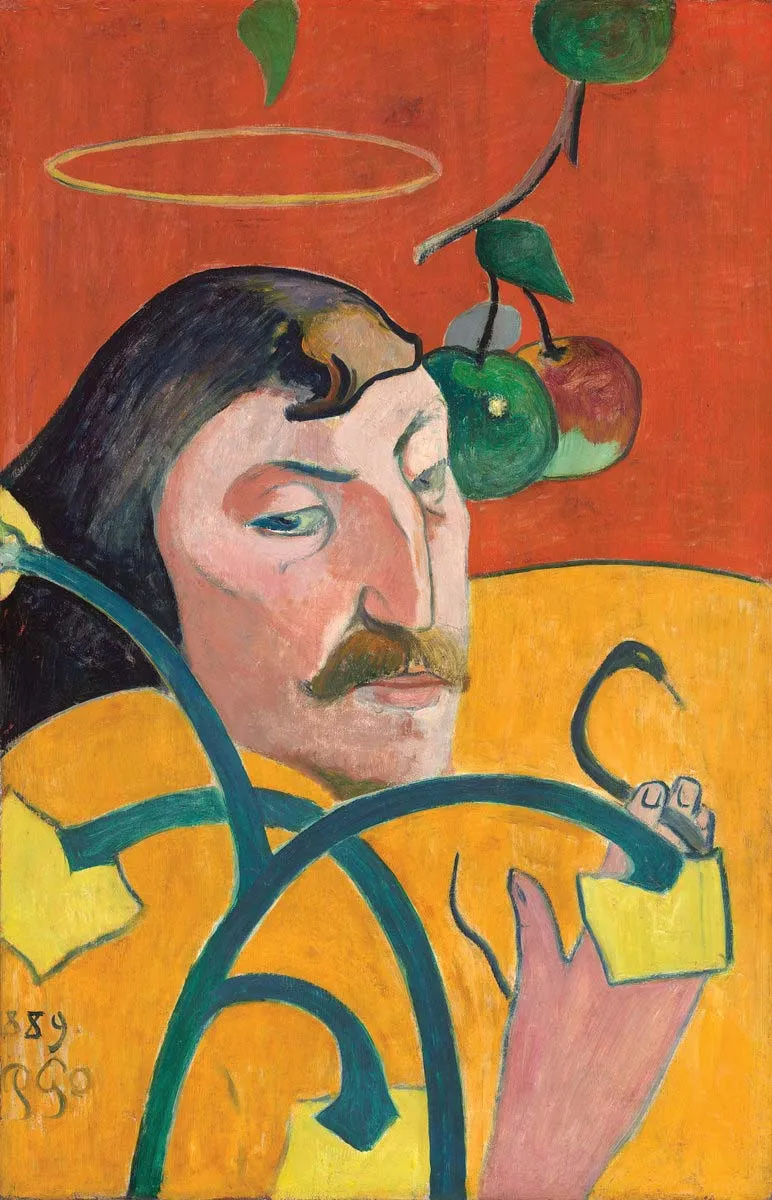

আঠারো-শো উননব্বই সালে সৃষ্টি হওয়া একটি চিত্রের দিকে তাকিয়ে মনে পড়ছিল উনিশ-শো একানব্বই সালে প্রকাশিত একটি কাব্যগ্রন্থের কবিতার কথাও; সেটিও অলোকরঞ্জনেরই লেখা। তিনি লিখছিলেন জোনাকির কথা; ‘সৈন্য হয়ে’ ওঠা জোনাকির কথা। সংশয়ে দীর্ণ অলোকরঞ্জন আমাদের বিপন্ন করে দিয়েছিলেন, তিনি একবারও উচ্চারণ করেননি জোনাকির নিজস্ব আলোর কথা। অথচ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সে আলোই ‘শত্রুদলের ঢাল’ হয়ে ওঠে। এই কল্প-পরিস্থিতিতে নিজের শিবিরের রং-রুটদের হাতে মৃত্যু ছাড়া তার কাছে হয়তো আর কোনও পথ খোলা থাকে না।

কিন্তু সভ্যতার আদি-প্রণোদনা হিসাবে গৃহিত হয়ে থাকা শিবিরের যে ধারণা সেখানে এই জোনাকি কি বিশ্বাসঘাতক? নিচু-বাস্তবতা থেকে চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকানো সমস্ত প্রাণ’ই কি ‘বিশ্বাসঘাতক’ হিসাবেই গণ্য হয়? ঘাতক তার নিজস্ব বিশ্বাস ও ঘাতকক্ষমতা দিয়ে যে কাঠামো নির্মাণ করে সেখানে সে নিশ্চিত বিশ্বাসঘাতক।

অলোকরঞ্জন দেখেছিলেন, ‘সেরকমই কয়েকটি সৈনিককে, / যুদ্ধবন্দী এরা, উভয়পক্ষের শিকার হয়ে সারে-সারে দাঁড়িয়ে আছে।’

ছবিটি সৃষ্টি হবার এক বছর আগে ঈশ্বরের নিজস্ব চিত্রকর অথবা নিজেরাই ঈশ্বর- দুই শিল্পী আল্য্ জনপদে বেশ কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। এক ভলক্যানোকে পৃথিবীর ধারণ করার ক্ষমতা ছিল না; আরেক ‘অদ্ভুত’ প্রতিভাকে যে আগুনের মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে হবে সেটিই ছিল নিয়তি।

দু’-জনেই ভেঙেচুরে দিচ্ছিলেন ছবির জন্য নির্ধারিত ফ্রেম; রঙ আর তুলির সংগম। দু’-জনেই ভুগেছেন প্রবল অর্থ সংকটে; যদিও পল গগ্যাঁ প্রথম জীবনে অর্থের সমস্যায় তুলনামূলকভাবে কম পড়েছিলেন। কিন্তু আঠারো-শো অষ্টআশি নাগাদ যখন পল তীব্র অর্থ-সংকটে ভুগছেন তখন থিয়ো গগ্-কে লেখা কিছু শব্দ ভিতরে ফুঁসতে থাকা বহুমাত্রিকতা ও বহুকৌণিকতার পরিসরটিকে চিহ্নিত করে দেয়। তিনি লিখছেন, “You know that by birth my background is Indian, Inca, and all that I do reflects this. It’s the foundation of my personality. I am seeking to set something more natural over against corrupt civilization, with the primitive as my starting point.”

কলোনিয়াল-লিগ্যাসি ও ‘অদৃশ্য’ কলোনিয়াল-শর্তশাসিত শিল্পের বাঁধাধরা ফ্রেমকে ভেঙে দিয়ে গগ্যাঁ ফিরে যেতে চাইছিলেন আদিম সাম্যবাদী সমাজের কাছে। ‘কোরাপ্ট’ সভ্যতার বিরুদ্ধে শিল্পীর অবস্থান এই-ই; চিৎকৃত প্রতিবাদ ইত্যাদিও সে অবস্থানকে আক্রান্ত করছে না।

আঠারো-শো অষ্টআশি’ই সেই ঘাতক সাল যখন কী যেন এক বিষাদ ও নীরব অশ্রুপাতের বেদনায় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিলেন ভিনসেন্ট (ভ্যান গগ)। অন্যদিকে গগ্যাঁ’র সঙ্গে অগ্রজের সম্পর্ক ছায়া ফেলেনি থিও’র ‘শিল্পবোধে’। এখানে একটি কথা মনে রাখা জরুরি, থিও এক-প্রকার প্রত্যাখ্যানই করেছিলেন গগ্যাঁ’র চিত্র ও শিল্প-ধারণাকে। ঠিক-ভুলের বাইরেও যা আশ্চর্য করে তা হল- ব্যক্তিগত শিল্পবোধের প্রতি আস্থা এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের ঊর্ধ্বে উঠে শিল্পের দিকে নির্মোক দৃষ্টিপাত।

আঠারো-শো অষ্টআশি’ই সেই ঘাতক সাল যখন নিজের রক্তমাংসতাল নিজেই কেটে ফেলছিলেন ভিনসেন্ট।

(দ্য ইয়ালো ক্রাইস্ট)

‘দ্য ইয়ালো ক্রাইস্ট’ ছবিটি আঠারো-শো উননব্বই-এ সৃষ্ট।

কটিবস্ত্র পরিহিত শীর্ণকায় যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে। হত্যার অনুপম শিল্প তাঁর ক্রুশে ‘ফুট-রেস্ট’-এর ব্যবস্থা করেছে; তবে সেটি শুধুমাত্র হত্যাকে আরও নিপুণ দক্ষতায় সম্পন্ন করার জন্য। ক্রুশের কাঠ যেন দিগন্তরেখার দিকে ছুটে গেছে। ক্যানভাসটিকে আড়াআড়ি ভাগ করেছে যিশুর ক্রুশবিদ্ধ শরীর।

সমস্ত হত্যাকাণ্ডটি ঘটছে ‘আধুনিক’, কলোনিয়াল, শহরকেন্দ্রিক বাস্তবতার থেকে বহুদূরে; যেন। তাঁর ক্রুশের সামনে বসে থাকা তিনজন মানুষ মৃদু-বিষণ্ণ; অধিক উদাসীন। ব্যাকগ্রাউন্ডে শস্যের অফুরন্ত ইশারা খ্রিষ্টধর্ম ও যিশুর মাংসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকা ‘খাদ্যের’ কথা মনে করিয়ে দেবেই। ছবিটির বাম দিক থেকে শুধু হয়ে ফ্রেমের ডানদিক পর্যন্ত কাঁপছে লালাভ বৃক্ষ ও ঝোপঝাড়।

যিশুর ক্রুশবিদ্ধ শরীরের পিছনে একটি পাঁচিল।

তারও পর ‘জ্বলন্ত’ সব গাছের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে ক্যানভাসের স্পেস’কে কিছুটা দুমড়ে-মুচড়ে দিয়ে চলে গেছে একটি রাস্তা।

হঠাৎ চোখে পড়বে ফ্রেমের ডানদিকে, পাঁচিল টপকে চলে যেতে চাওয়া এক মানুষের কাছে থাকা দুটি গাছের দিকে। ডানদিকে, ফোরগ্রাউন্ডের প্রথম দুটি গাছ আমাদের দেখার পদ্ধতিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে রূপান্তরিত হয়ে উঠবে অনলবর্ষী শয়তানের মুখ এবং রাস্তাটি হয়ে উঠবে বিষের ইশারা।

লকলক করে জ্বলতে থাকা গাছের শরীর, গাঢ় ও বিভিন্ন শেডের হলুদ মনে করিয়ে দিতে পারে ভিনসেন্টের কথা। কিন্তু তাও গৌণ-লক্ষণ। গগ্যাঁ সংকেতের রাজপুত্র; ফ্রেমের ভেতর তিনি রেখে গেলেন পলায়নরত মানুষ ও দূরে, ব্যাকগ্রাউন্ডে তিন-চারটি বাড়ির ইশারা।

এভাবেই কি ‘প্যাস্টরাল ক্রাইস্ট’কে ক্রুশবিদ্ধ করছে নগরায়ন ও কোরাপ্ট সিভিলাইজেশন? ছোট্ট পাঁচিল টপকে চলে যেতে চাওয়া মানুষটিই কি শিল্পী গগ্যাঁ?

যিশুর মাংস ও রক্তকে যথাক্রমে রুটি ও মদের প্রতীক হিসাবে গণ্য করার বিষয়ে বিরুদ্ধ মত রয়েছে। এই প্রতীকের আড়ালে ক্যানিবালিজমের সূক্ষ্ম চিহ্ন ও ইশারা দেখে অনেকেই এই ব্যাখ্যাকে স্বীকার করেন না। কিন্তু ছবিটিতে তিনজন মানুষ যেন এই সভ্যতার প্রতিনিধি। যান্ত্রিকতার বাইরে থাকা, তার থাবা থেকে নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখা প্রকৃতির, আদিম-আনন্দের প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। তাঁর মাথা ডানদিকে এলিয়ে পড়েছে।

সমকালিন বাস্তবতা, নগরায়নই সেই ‘যিশু’, যাঁর ক্রুসিফিকেশন নীরবে উদাসীনভাবে দেখা ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই আমাদের সামনে।

২

একদিন যারা ‘তাঁকে’ মেরেছিল তারাই যে সব থেকে বড় ভক্ত হয়ে অবতীর্ণ হবেন পৃথিবীতে, ‘ধর্মের’ প্রাতিষ্ঠানিকতার আড়ালে তারাই যে সব থেকে আগে গলা টিপে হত্যা করতে চাইবে বিরুদ্ধ স্বর’কে সে নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ রাখেননি রবীন্দ্রনাথ।

বিদ্রোহে ঘৃতাহুতি দেওয়া, ক্ষমতার কেন্দ্রকে আক্রমণ করা ইত্যাদির কারণে শেষ জীবনে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে তিনি আইনি-প্রক্রিয়ায় উপস্থিত থাকতে পারতেন না। গগ্যাঁর মৃত্যু সংবাদ ক্যাথলিক যাজক ও ফরাসি পুলিশি-ব্যবস্থার কাছে আনন্দ-সংবাদ বয়ে এনেছিল।

ক্ষমতা তাঁকে চিহ্নিত করেছিল একজন পাপী-আত্মার বাহক হিসাবে এবং তাঁকে প্রায়-অগোচরে, লোকচক্ষুর আড়ালে সমাধিস্থ করা হয়েছিল ক্যাথলিক কবরখানায়। এমনকি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শিল্পীদের একজনের সমাধিতে কোনও উৎকর্ণলিপি রাখতে অস্বীকার করা হয়েছিল। এ-সময়ে প্যারিসে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুর কাছে যাজকের লেখা চিঠিটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে লেখা হয়েছিল, “The only noteworthy event here has been the sudden death of a contemptible individual named Gauguin, a reputed artist but an enemy of God and everything that is decent.” গগ্যাঁ’র মতো শিল্পীকে যে বারবার ঈশ্বরের ‘শত্রু’ হিসাবে গণ্য করা হবে সে নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

(দ্য গ্রিন ক্রাইস্ট, ১৮৮৮-৮৯)

-ছবিটিতে ছেয়ে রয়েছে এক ধরনের প্রত্ন-শ্যাওলার আভাস। বিশেষ করে ফ্রেমের ডানদিকে এই রঙের আধিক্য বেশি। তেলরঙের জাদুকর গগ্যাঁ যিশুর শরীর তুলে দিয়েছেন তিন অশরীরীর হাতে। তারা এই পৃথিবীর কেউ নয়; তারা যিশুর মৃত শরীরটিকে বয়ে নিয়ে চলেছে অন্য এক জগতের দিকে। সামনের প্রৌঢ়ার শরীর কেঁপে উঠেছে ভয়ে। আকাশে প্রত্নমেঘের ইশারা।

দুটি টিলার মাঝখান দিয়ে সমুদ্রের দিকে চলে যাওয়া রাস্তায় শ্রমজীবী মানুষের ইশারা। তিন অশরীরীর দৃষ্টি তিনদিকে ধেয়ে চলেছে। সব থেকে ডানদিকের অশরীরী এই ফ্রেমটিকে অতিক্রম করে তার ‘বাইরের’ বাস্তবতার হদিশ পেতে চাইছে। মধ্য ও বামদিকের অশরীরী যথাক্রমে সামনে ও ঈষৎ ডানদিকে চেয়ে ফ্রেমের ভারসাম্য রক্ষা করছে। শ্বেতবস্ত্র পরিহিত নারীটি কি ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইছে এই দৃশ্যের অভিঘাত থেকে?

সব থেকে আকর্ষক সমুদ্র, নিকষ কালো সমুদ্র। টিলার ফাঁক দিয়ে সমুদ্রের ইশারা অতল গর্ভের সন্ধান দিচ্ছে; প্রত্ন, আদি, মাতৃ-অন্ধকার। রুক্ষ পথ পেরিয়ে, জীবনের পাথুরে বাস্তবতা পেরিয়ে- যা আরও বেশি পাথুরে হয়ে আসছিল নগর-সভ্যতা ও কলোনিয়াল আগ্রাসণের ফলে- তিন অশরীরী কি পৃথিবীর সবুজ, শ্যামল-সন্তান যিশু’কে নিয়ে ফিরে যেতে চাইছে আদি-অন্ধকারে? আরও খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে তিন-অশরীরীর নিম্নাঙ্গের পোশাক রূপান্তরিত হয়েছে গথির গির্জার ছায়ায়। তেলরঙের ব্যবহার, মোটা, শক্তিশালী তুলির স্ট্রোক ইম্প্রেশনিষ্টদের কথা মনে করিয়ে দেবেই। গগ্যাঁ’র ছবিতে ন্যাচারালিজম’ও ছাপ রেখে গেছে গভীরভাবে। একদিকে চূড়ান্ত বাস্তবতা ও অন্য দিকে উত্তুঙ্গ কাল্পনিক জগৎ তাঁর ছবিতে হাত ধরাধরি করে চলেছিল।

শ্রেষ্ঠতম প্রতিভার স্ফূরণ যে প্রথাসিদ্ধ পথকে ভেঙেচুরে দেবেই সেটাই স্বাভাবিক। ক্লভিস ও এলিনের পুত্র গগ্যাঁ ১৮৬৬ থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত ফরাসি নৌবাহিনী ও মার্চেন্ট-হাউসের কাজ নিয়ে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন।

বিবাহ করেছিলেন এক ড্যানিশ মহিলাকে; একাধিক সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। এক সময় স্টক এক্সচেঞ্জে কাজ করে বেশ কিছু অর্থ উপার্জন করেছিলেন। স্বশিক্ষিত এই শিল্পী শেষ পর্যন্ত চিত্রকরই হতে চেয়েছিলেন। অর্থের জন্য তাঁকে শিল্পের নামে বিভিন্ন হাতের কাজ, যা আসলে পুনরুৎপাদন, করতে হয়েছে। কিন্তু মাথার ভেতর কী যেন একটা বোধ তাঁকে থিতু হতে দেয়নি কিছুতেই।

দুর্মর ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া বোধহয় একজন শিল্পীর কাছে পবিত্রতর কাজ আর কিছু নেই।

যে পথ সুরক্ষার আবরণে আচ্ছাদিত তাকে গগ্যাঁ যে অতিক্রম করে যাবেন তা নিয়তিতাড়িত ছিল। ১৮৮০-১৮৮২, এই তিন বছর ইম্প্রশনিস্টদের যথাক্রমে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম প্রদর্শনী হয়েছিল। গগ্যাঁর ছবি সেখানে প্রদর্শিত হয়েছিল। প্যারিস ও ব্রিটানিতে তিনি যে অপরিচিত ছিলেন এমন নয়। কিন্তু তাঁর রক্তের ভেতর ঘুরতে থাকত এই নাগরিক আবহ ছেড়ে আদিম-প্রত্ন-সৃষ্টির ভ্রূণের কাছাকাছি চলে যাওয়ার।

১৮৯৩-এর মার্চে তিনি পাবলিক এডুকেশন ও ফাইন আর্টস দপ্তর থেকে আবেদনের ভিত্তিতে দায়িত্ব পেলেন তাহিতি’তে সার্ভে করার।

সরকারি বৃত্তি পেয়ে তিনি মার্শেই থেকে এপ্রিল মাসে যাত্রা শুরু করেছিলেন তাহিতির উদ্দেশ্যে। কিন্তু সৃষ্টির নেশায় উন্মাদ হয়ে থাকা শিল্পীর জীবন মনোলিথিক হয় না; গগ্যাঁ’রও ছিল না। ‘মেথড ইন ম্যাডনেস’ বলে যে বিষয়টিকে উল্লেখ করা হয় তার প্রমাণও পাওয়া যায় তাঁর ক্ষেত্রে।

আত্মসচেতনতার চরম সীমায় পৌঁছেই তিনি ‘আদারনেস’-এর শিল্পীত চর্চায় মেতে উঠেছিলেন। অথবা, এটিও বলা যায় যে, আত্মসচেতনতার ভিত্তিই তাঁকে ‘আদারনেস’-এর প্রণোদনা জুগিয়ে চলেছিল।

আদারনেস-এর ভ্রুণ সারাজীবন কল্প-তাহিতি হয়ে তাড়া করে গেছে গগ্যাঁ-কে।

১৮৯১-সালে ব্রিটানিতে থাকার সময় তিনি সৃষ্টি করেছিলেন ‘হেইল মেরি’ নামে চিত্রটি।

কলোনিয়াল একাধিপত্ত ও ইউরোপিয় অনুসঙ্গে খ্রিষ্ট ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছিলেন ‘শ্বেতাঙ্গ’, অ্যঞ্জেল-রূপে। সে নিরিখেই নির্মিত হচ্ছিল স্বর্গ, নরক, আদম, ইভ, পাপ ও পুণ্যের ধারণা। খুব সূক্ষ্মভাবে মিশে যাচ্ছিল গাত্রবর্ণ ও স্থানিক অবস্থানের সঙ্গে নির্বাচিত জাতির বিষয়টি।

‘হেইল মেরি’ ছবিটিতে সেগুলিকে ভেঙে দিয়েছিলেন গগ্যাঁ। ‘উদ্যানের’ বিষয়টি এখানেও রয়েছে; রয়েছে পরীদের নেমে আসা। দু’জন তাহিতি নারী মেরি ও যিশুকে বরণ করে নিচ্ছেন। তাঁদের উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত।

‘ঈশ্বরকে ইভ’ কবিতায় কবিতা সিংহ লিখছেন,

‘আমিই প্রথম

জেনেছিলাম

উত্থান যা

তারই ওপিঠে

অধঃপতন’

– উত্থান ও অধঃপতনের মধ্যে দিয়ে তিনি গূঢ় ইঙ্গিত রেখে যাচ্ছিলেন যৌনতার এবং যৌনতায় নারীর ‘সক্রিয়’ ভূমিকার। তিনি যে লিখবেন, ‘তোমার মানা / বা না মানায় / সমান ওজন / জেনেছিলাম / আমিই প্রথম’- তা কিছুটা স্থিরকৃত, কিন্তু আমাদের আনখশির কেঁপে উঠেছিল যখন আমরা পেয়েছিলাম,

‘জ্ঞানবৃক্ষ

ছুঁয়েছিলাম

আমিই প্রথম

লাল আপেলে

পয়লা কামড়

দিয়েছিলাম

আমিই প্রথম

আমিই প্রথম’

-ঈশ্বর-বন্দনার পিছদুয়ার খুলে দেবার অছিলায় সন্তর্পণে ডেভিল-বন্দনার রেনেসাঁস-প্রবণতার থেকে কবিতার উচ্চারণ দূর-মেরুর। কারণ তিনি লিখছেন, ‘হইনি তোমার / হাতের সুতোয় / নাচের পুতুল / যেমন ছিল / আদম অধম’। শ্যানন বেলের ক্রন্দন- ‘প্রথমে যৌনকর্ম; এবং তারপর সবকিছুই লিঙ্গ-সাপেক্ষ’- ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলেন কবিতা, ‘আমিই প্রথম /ব্রাত্যনারী/ স্বর্গচ্যূত / নির্বাসিত’।

যদিও গগ্যাঁর চিত্রটি মেরি ও যিশুকে কেন্দ্র করে, কিন্তু চিত্রটি দেখতে গিয়ে বারবার কবিতা সিংহের লেখাটির কথা মনে পড়ে যায়। ছবিটিতে আদিম, আনন্দময় যৌনতার প্রকাশ রয়েছে। যে ‘সিন্’-কে বারবার কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে ঈশ্বর-বন্দনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছে অ্যব্রাহামিক পথে, সেটিকে ছারখার করে দিয়ে গগ্যাঁ মেরিকে তাহিতি-নারী হিসাবে তুলে ধরছেন। মেরির গাঢ় লাল পোশাক সর্বার্থে যৌনতাকে উদযাপন করবার ঈঙ্গিত দিচ্ছে। গভীর অরণ্যের ভেতর যেন ঘটে চলেছে আদিম, রহস্যঘন কোনও এক খেলা। ব্যাকগ্রাউন্ডে পাহাড়ের সার জ্ঞান-সীমানাকে অতিক্রম করার ইশারা করছে এবং সেটিই একমাত্র ও সুস্পষ্ট ‘টেম্পটেশন’।

মেরির পোশাকে, বাম-স্তনের কাছে ফ্লোরাল ডিজাইনের ‘কর্কট’-রূপপরিগ্রহণ কি নারীর কুহক’কে নির্দেশ করছে?

তবে ছবিটির সব থেকে বড় কুহক অবশ্যই মেরি’র পায়ের নিচে খেলা করছে। মেরি’র পায়ের নিচে ঘন ঘাসের আস্তরণ; মুহূর্তে মনে পড়ে যায় জীবনানন্দ দাশের ‘গোধূলিসন্ধির নৃত্য’ কবিতার সেই উচ্চারণ।

‘কয়েকটি নারী যেন ঈশ্বরীর মতো :

পুরুষ তাদের : কৃতকর্ম নবীন;

খোঁপার ভিতরে চুলে : নরকের নবজাত মেঘ,

পায়ের ভঙ্গির নিচে হঙকঙের তৃণ।’

-এই কবিতাটির সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-কৃত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নরেশ গুহ লিখেছিলেন, ‘সাংহাই ধ্বংস হোক, কিন্তু তাদের রকমসকম দেখে অনুমান হয় তাদের পায়ের তলায় ইংরেজ কলোনি আপাত-নিরাপদ ঘাস…।’

আবার মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন, ‘হঙকঙই তাহলে এই পোড়াবাড়ির মতো- ইংরেজ-কবলিত ভাঙা, ছিন্নভিন্ন, জীর্ণ, বন্ধ্যা একটি উপনিবেশ : প্রত্যেকটি দরদালান একেকটি প্রতিষ্ঠানের ইঙ্গিত বহন তাহলে?’

মেরির পায়ের নিচে পড়ে থাকা শষ্প যেন ভেঙে দিচ্ছিল জীর্ণ হয়ে যাওয়া যৌনতাকেন্দ্রিক ‘সিন্’এর ধারণাকে। প্রতিষ্ঠানকেও।

শুধু তাই নয়, আরও সুস্পষ্ট ইশারা রেখে গিয়েছিলেন গগ্যাঁ। ফ্রেমের বামদিকে, মেরির পায়ের কাছাকাছি তিনি রেখেছিলেন পুরুষ্টু, প্রায়-বিস্ফারিত কলা। পুরুষদণ্ডের ইশারা-বহনকারী কলা। পাত্রে সাজানো, যেন আহ্বান করছে মেরি’কে আরও একবার। এবং, মেরি সেটিকে প্রত্যাখ্যান’ও করছেন না। ইউরোপিয় নারীর মতো পায়ের ওপর প্রায় ক্রশ-লেগড বিভঙ্গে দাঁড়ানোর পরিবর্তে এই মেরি দাঁড়িয়ে রয়েছেন দু’টি পা কিছুটা ফাঁক করে। নারী যৌনতার এই প্রকাশের দিকে তাকিয়ে ক্যাথলিক যাজকরা যে অসহায় ক্রোধে ফেটে পড়বেন- এটিই স্বাভাবিক ছিল।

গগ্যাঁ ও গগের এক সঙ্গে থাকার সময়টি নিশ্চয় প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতম ডিজাইনগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল। দেখা হয়েছিল দু’-জন শিল্পীর এবং দু’-জনের কাজ পরস্পরকে প্রভাবিত করেছিল নিঃসন্দেহে। গগ্যাঁ ১৮৮৮ সালে সৃষ্টি করেন তাঁর বিখ্যাত ‘নাইট ক্যাফে’ ছবিটি। একই সময়ে গগ্ সৃষ্টি করছেন তাঁর বিষণ্ণতার শিখরে কাঁপতে থাকা চিত্র ‘দ্য নাইট ক্যাফে’।

দু-জন শিল্পীর কাছাকাছি অবস্থান, দিনের পর দিন একই সঙ্গে কাটানো, প্রায় একই দর্শন প্রতিফলিত হচ্ছে দুটি ছবিতে। কিন্তু অস্বীকার করা যাবে না যে ছবি দু’-টির মধ্যে মৌলিক বেশ কিছু পার্থক্যও রয়েছে। ইম্প্রেশনিস্ট ঘরানায় দু’-টি অয়েল-ক্যানভাসেই মোটা স্ট্রোক ব্যবহার করা হয়েছে। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গগ্যাঁ ও গগের অফুরন্ত প্রাণশক্তির প্রকাশ।

গগ্যাঁর ‘নাইট ক্যাফে’তে কোনও ফাঁকা সেন্টার-স্পেস নেই। একটি বিলিয়ার্ডস বোর্ড টেবিলে বসে থাকা একাকী রমণীর সঙ্গে ব্যাকগ্রাউন্ডের ছয়-জন মানুষের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করেছে। বিলিয়ার্ডেস ওপর তিনটি নিটোল বল আদি-বীজ, চলমানতা, চক্রাকারগতি অথবা অনিশ্চয়তা- যে কোনও কিছুকেই নির্দেশ করতে পারে।

সামনের টেবিলে বসে থাকা মহিলার পোশাকের সঙ্গে টেবিল-টপের সাদৃশ্য রয়েছে; পিছনের টেবিলে বিষণ্ণ একজন মানুষ টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে।

এই একই ধরনের বিষণ্ন মানুষের ছবি রয়েছে গগের ‘দ্য নাইট ক্যাফে’তেও।

গগ্যাঁর ছবিটির সব থেকে উল্লখ্য বিষয় হল সামনের টেবিলে একা মহিলার রহস্যময় হাসি। মধ্যবয়সী সে নারীর সামনে রাখা পানীয়ের গ্লাস অর্ধেক খালি।

জীবনের অর্ধেক পেরিয়ে এসে তিনি রহস্যময়ভাবে তাকিয়ে রয়েছেন। তাঁর হাসি এই তুচ্ছতার দিকে চেয়ে হাসির প্রকাশ, না কি বেদনার তা স্থির করা আসম্ভব।

টেবিল, বিলিয়ার্ডস-বোর্ড ইত্যাদির হরাইজন্টাল রেখা ছবিটিকে আপাতভাবে স্থির করেছে।

গগ্যাঁ ও গগের ছবি দু’টির সাদৃশ্য নিয়ে আলোচনা হওয়া স্বাভাবিক। কে কাকে প্রভাবিত করেছিলেন শেষ পর্যন্ত, গগ্যাঁর কতখানি গগ্ এবং গগের হলুদ ও বিষণ্ণতার কতখানি স্থান দখল করে রয়েছে গগ্যাঁ তা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। কিন্তু গগ্যাঁর মৌলিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলার আগে একবার বিলিয়ার্ডস-বোর্ডের পায়ার কাছে বসে থেকে বেড়ালটির দিকে তাকিয়ে নেওয়া জরুরি।

(নাইট ক্যাফে, ১৮৮৮)

জীবনানন্দ ‘বনলতা সেন’-এ হরিণ, চিতাবাঘ, ফড়িং, সোনালি চিল, শকুন, বনহংসী ইত্যাদির সঙ্গে বেড়ালেরও উল্লেখ করেছিলেন। ‘বেড়াল’ নামে অতিবিখ্যাত কবিতাটিতে তিনি লিখছেন,

‘সারাদিন একটা বেড়ালের সঙ্গে ঘুরে ফিরে কেবলি আমার দেখা হয়;

গাছের ছায়ায়, রোদের ভিতরে, বাদামী পাতার ভিড়ে;’

-পৃথিবীতে বিষণ্ণতা, বিপন্নতা ও রঙের অভিঘাত নিয়ে ঢের গবেষণা বাকি রয়ে গেছে। এখানেও লক্ষ্য করার, টেবিল ও টেবিলের হালকা চকোলেট বা বাদামি ছায়ার নিচে বসে রয়েছে বেড়াল। রাত্রি-ক্যাফেতে বসে রয়েছে বেড়াল। মানুষের বিষণ্নতার কাছাকাছি বসে রয়েছে বেড়াল। জীবনানন্দ লিখেছিলেন,

‘কোথাও কয়েক টুকরো মাছের কাঁটার সফলতার পর

তারপর শাদা মাটির কঙ্কালের ভিতর

নিজের হৃদয় নিয়ে মৌমাছির মতো নিমগ্ন হয়ে আছে দেখি;’

-শিল্প যেমন নির্মাণের, তেমনই নির্মাণ ছাপিয়ে ওঠার’ও। বিশেষ করে জীবনানন্দ ও গগ্যাঁর শিল্পের কাছে বসে মনে হয় ‘অপার্থিব-চ্যুতি’ শিল্পের গভীরে প্রবেশ করতে আমাদের তীব্রভাবে আকর্ষণ করে। এ যেন ট্র্যাজিক-উপাদান যা আমাদের চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে যায় ঘূর্ণির ভেতর। যেমন এই কবিতাটির তৃতীর পঙ্ক্তির শেষে ‘পর’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, চতুর্থ পঙ্ক্তির শুরু হচ্ছে ‘তারপর’ শব্দটি দিয়ে। শব্দ ব্যবহারের এই ‘চ্যুতি’ কল্পনাতীত। কিন্তু এখানেই তিনি সার্থক হয়ে উঠলেন, ‘পর’ এবং ‘তারপর’ ব্যবহার করে দ্বিতীয় অভিঘাত তৈরি করলেন।

গগ্যাঁর ছবিটিতে ফ্রেমের ডানদিকে চরিত্রের আধিক্যের সঙ্গে সমতাবিধান করেছে বামদিকের বিলিয়ার্ডস-বোর্ড এবং ওই বেড়াল।

ফ্রেমের নিরিখে বিন্দুবৎ ওই বেড়াল হয়ে উঠবে মুখ্য আকর্ষণ।

‘কিন্তু তবুও কৃষ্ণচূড়ার গায়ে নখ’ আঁচড়ে চলে বেড়াল নিশ্চিতভাবে রক্তের অন্তর্গত বিপন্নতার দ্বারা তাড়িত। হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান-রঙের সূর্যের শরীরে থাবা বুলিয়ে চলা বেড়াল অন্ধকারকে ছোট ছোট বলের মতো থাবা দিয়ে লুফে এনে ছড়িয়ে দেয় পৃথিবীর ভেতর।

তা হলে কি ‘অন্ধকার’ একমাত্রিক কোনও বিষয় নয়? বহুস্তরের অন্ধকার কি বহুভাবে ছেয়ে থাকে আমাদের? সে কি আমাদের ব্যক্তিগত অন্ধকার?

ক্যাফের আবলুশ-অন্ধকারে, আলোছায়ার মধ্যে বসে বেড়াল দেখে চলেছিল সে অন্ধকারের উৎসবকে। ছবিটিতে উপস্থিত কোনও ব্যক্তিই সরাসরি বামদিক থেকে ডানদিকে তাকিয়ে নেই। এমনকি মহিলার পিছনে টেবিলে বসা ব্যক্তির চাহনিও কিছুটা কৌণিক। এখানে বেড়ালটিই একমাত্র ব্যতিক্রম; সে সমস্ত দৃষ্টিকে অতিক্রম করে, ছারখার করে দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে বামদিক থেকে ডানদিকে।

(দ্য নাইট ক্যাফে, ১৮৮৮- গগ)

গগ্যাঁ ও গগ্-এর এই দুটি ছবি দেখলে বোঝা যায় ধারণাগতভাবে তাঁরা পৃথক। গগের ছবিটিতে সেন্টার-স্পেস এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যেন সেখানেই অনুষ্ঠিত হবে জীবনের বিষণ্ণতম নাটকটি। দু’টি ছবিতেই লালাভ-রঙের ব্যবহার রয়েছে, রয়েছে অবরুদ্ধ যৌনতার ইশারা। গগ্ ডিসটর্শন-কে বেশি করে স্থান দিচ্ছেন ছবিতে, সেখানে গগ্যাঁ আপাতভাবে ‘প্রথাগত’।

৩

অন্তর্গত রক্তের খেলার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন গগ্যাঁ। ‘বাস্তবতার’ মধ্যে থেকে ঘনিয়ে ওঠা ভ্রম হয়তো তাঁকে তাড়া করে বেরিয়েছে আজীবন। যে ‘প্রিমিটিভ’ পৃথিবীর সন্ধানে তিনি তাহিতি’কে বেছে নিয়েছিলেন সেখানেও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন স্বপ্নভঙ্গের বেদনা।

তিনি স্ত্রীকে চিঠিতে লিখছেন, ‘তাহিতি ক্রমাগত ‘ফ্রান্স’ হয়ে উঠছে। ধীরে ধীরে প্রাচীণ সব ব্যবস্থা মুছে যাবে। আমাদের ‘মিশনারি’রা ইতিমধ্যেই যথেষ্ঠ ভণ্ডামি নিয়ে এসেছে; এখানকার মাটির গান মুছে যেতে শুরু করেছে’।

শিল্প ও শিল্পীর মধ্যে নিভৃতে ঘটে যাওয়া শ্রমের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয় গগ্যাঁর কয়েকটি লেখা পড়ে।

মা-পাখি যে মমতা ও ধৈর্যের সঙ্গে ডিমে উষ্ণতা ঢেলে দিতে থাকে, গগ্যাঁ তাহিতি-তে গিয়ে সে-কথাই লিখছেন, “I need a period of incubation, to learn each time the particular character of the plants, the trees.”

গগ্যাঁর তাহিতি-পর্ব ভরে রয়েছে নারী-মননের সন্ধানে।

‘ছবি-আঁকার’ থেকেও তিনি বেশি সময় ব্যয় করতেন তাহিতির প্রকৃতিকে বুঝতে।

গগ্যাঁ তাহিতি-পর্বকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়- ১৮৯৫ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত সময়কালকে তাঁর ‘দ্বিতীয় তাহিতি-পর্ব’ হিসাবে গণ্য করা হয়। এ-সময়ে তিনি ষাট’টির বেশি ছবি সৃষ্টি করেছিলেন। আবার এ-সময়কালই তাঁর জীবনের সব থেকে বিপন্নতার। কন্যার মৃত্যু-সংবাদ তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করে। ১৮৯৮সালের ১১ ফেব্রুয়ারি বিষণ্ণত-দেবদূত গগ্যাঁ আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেন। প্রবল অর্থ-সংকট। কিন্তু তাঁর সৃষ্টি নতুন দিশা পেয়েছিল এ-সময়েই।

গগ্যাঁ’র নিজস্ব এক প্যারাডাইস, ইডেন ও ইভ ছিল। বিবলিক্যাল অনুসঙ্গের থেকে সেগুলিকে তিনি মুক্তি দিয়েছিলেন সচেতনভাবে।

‘টু তাহিতিয়ান উওমেন’ এবং ‘স্পিরিট অফ দ্য ডেড ওয়াচিং’ একই সঙ্গে মিস্টিসিজম্ ও খ্রিষ্টপূর্ব প্যাগান-প্রণোদনায় ভরপুর।

‘টু তাহিতিয়ান উওমেন’-এ দুই নারীকে হেঁটে যেতে দেখা যাচ্ছে; নগ্নতা তাদের কাছে উৎসব। আদিমতার উদযাপক গগ্যাঁ গাঢ়-সবুজ ও স্বর্ণাভা ব্যবহার করে ‘প্রিমিটিভ’ যৌনতা ও ফসলের ইশারাকে সুস্পষ্ট করেছেন। দুই নারীর নিন্মাঙ্গের পোশাকের ঢেউ যৌন-আবেদনে ভরা। ফ্রেমের উপরে ডানদিকের গাঢ় হলুদের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখেছে ডানদিকের নারীর পোশাকের সমুদ্র-নীল রঙ। দুই নারীর হাতে ধরা ফুল বা মঞ্জরী ঊর্বরতার প্রতীক; কিন্তু স্তব্ধ হয়ে যেতে হবে ডানদিকের নারীর নিম্নাঙ্গের পোশাকে খেলে যাওয়া ঢেউ-এর কাছে। তাহিতি’র সমুদ্র কি তীব্রভাবে প্রবেশ করেছিল গগ্যাঁর অবচেতনে?

(টু তাহিতিয়ান উওমেন, ১৮৯৯)

‘স্পিরিট অফ দ্য ডেড ওয়াচিং’ ছবিটিকে গগ্যাঁ নিজে এক পলিনেশিয়ান বালিকার অশরীরী’র প্রতি ভয়ের চিত্রণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু চিত্রটি এতটাও একমাত্রিক নয়।

ছবিটা জুড়ে ভয়ের ও আতঙ্কের লহর বয়ে চলেছে। যেন মৃত্যু এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে জীবনের কাছে। এক মুহূর্তের জন্য মনে হতে পারে উইলিয়াম ব্লেকের কবিতায় উল্লেখিত ইনোসেন্স আর এক্সপেরিয়েন্সের কথাও। শুয়ে থাকা নগ্ন কন্যা যেন তার জাগরিত স্বপ্নের ভেতর ইনসেন্ট থেকে এক্সপেরিয়েন্সড সত্তার পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে।

(স্পিরিট অফ দ্য ডেড ওয়াচিং-১৮৯২)

-হালকা পীতাভ শয্যায় শুয়ে থাকা বাদামী কিশোরীর সুঠাম শরীর আরও বেশ কিছু সম্ভাব্য পরিণতির দিকে তাড়িত করে।

এই কিশোরী কি ক্রমশ ক্ষয়ে আসা, বিলুপ্তির পথে হেঁটে যাওয়া তাহিতির স্বকীয়তা, যা কলোনিয়াল থাবার নিচে তিরতির করে কেঁপে চলেছিল?

না কি এই কন্যাও কবিতা সিংহ’র সেই আদি-তামস-মাতৃরূপের সম্ভাব্য প্রকাশ, যেখানে তিনি লিখছেন,

‘ক্রমশ ভিতরে যাও, কালোরও অধিকে যাও ওই ত্রিনয়নে

তারার ছিদ্র দিয়ে চ’লে যাও গূঢ়

সংকেত আঁধারে যাও সুড়ঙ্গের ভিতরে,- যেখানে কষহীন

অন্ধকারের রোম ত্বকে লাগে, চামরে পদ্মকাঁটা ওঠে

দাঁতে লাগে অন্ধকার, জিহ্বায় গলায়

গড়ায় স্রোতের মতো কালো সুরা কৃষ্ণচৈতন্য মাথা কালো

মাংসের টুক্রা, নখ, অন্ধকার, ক্রমান্বয়ে চেয়ে

আঁধারের রক্তে ভরে তালু ও টাগ্রা

কালোজবা

উদ্ভিন্ন হও হে ফুল, কালোফুল, গাঢ় অমানিশা

জারিত সঞ্চারিত রক্তে রক্তে

উদ্গারে উদ্গারে।’ (এবার কালী তোমায় খাবো)

-এবং সব থেকে আকর্ষক, এই ছবিতে বিছানায় শুয়ে থাকা নগ্ন-কিশোরীর চোখ দু’টি খোলা। অর্থাৎ, তার চেতন ও অবচেতন- দুই জগত জুড়েই রয়েছে প্রেতের উপস্থিতি।

গগ্যাঁ মেয়েটির দু’চোখ থেকে শুয়ে নিয়েছিলেন ভয়ার্ত হবার উপাদান; বরং তার দৃষ্টিতে রয়েছে মৃদু-কৌতুহলের উদাসীনতা।

(আর ইউ জেলাস? -১৮৯২)

-এই ১৮৯২ তেই তিনি সৃষ্টি করেন আরও একটি অসামান্য চিত্র, ‘আর ইউ জেলাস?’ তটের বালিতে বসে থাকা ও শুয়ে থাকা দুই নারীর মধ্যে কোনও ঈর্ষা নেই; ঈর্ষান্বিত হতে পারেন এ-ছবির দর্শক। সেটির দিকেই ‘হয়তো’ ইঙ্গিত করেছেন গগ্যাঁ। দুই নগ্নিকা এখানেও তাদের নগ্নতা নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তির নয়, বিব্রত নয়। একই ফ্রেমের মধ্যে থেকেও তারা সম্পূর্ণ পৃথক, এবং (যেন) একে অপরের উপস্থিতি সম্পর্কে উদাসীন। যে নারী বসে আছে তার মাথায় ফুলের মালা; গগ্যাঁ প্রাচীণ গ্রিসের কালখণ্ডে স্থাপন করতে চাইছিলেন এই দুই নারীকে। ছবিটিকে ঘিরে আরও একটি বিশেষত্ব রয়েছে; গগ্যাঁ’র ব্যক্তিগত সংগ্রহে গ্রিক দেবী ডায়্যনাইসেসের একটি চিত্র ছিল। এই তাহিতি নারীর চিত্রণে সে-দেবীর ছাপ স্পষ্ট। অর্থাৎ, গগ্যাঁ তাহিতি’তে অবস্থানকালেও তাঁর ইউরোপিয়-শিকড় পুরোপুরি উৎপাটন করতে পারেননি। বরং, এক ধরণের দ্বন্দ্ব- যা অনেক সময়েই অপ্রকাশ্য- তাড়া করে গেছে তাঁকে।

আবার এই ছবিটিকে অনেকে ‘সিবলিং অ্যন্টাগনিজমের’ দৃষ্টিতেও ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। যৌনতার উদযাপনের ক্ষেত্রে কোন নারী কতটা বেশি তৃপ্ত তাকে কেন্দ্র করে নীরব কথোপকথন যেন ঘটে যাচ্ছে তটভূমিতে। সে নিরিখে ছবিটির নাম ‘আর ইউ জেলাস?’ রেখেছিলেন গগ্যাঁ, এ-মতামত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বেশ প্রচলিত। ‘মেলানকলিক’ নামে ছবিটি সৃষ্টি হয়েছিল ১৮৯১-এ; যে বিষাদ-প্রতিমার চিত্র সৃষ্টি করেছিলেন তা গগ্যাঁ’র মানসিক অবস্থাকে সূচিত করেবহুলাংশে।

(মেলানকলিক- ১৮৯১)

লালাভ পোশাকের নারীটির মুখে ছড়িয়ে রয়েছে ক্লান্তি এবং শূন্য ঘরে একটিমাত্র ছবির ফ্রেম- সেখানে উঁকি দিচ্ছে শ্যামল জীবন। ক্যানভাস জুড়ে ঝরনার মতো নেমে যাওয়া নারী-শরীরের সঙ্গে তীব্র কন্ট্রাস্ট তৈরি করছে চেয়ারের হাতলের ঘূর্ণি। ইংরেজিতে যাকে ব্ল্যাঙ্ক-গেজ্ হিসাবে সূচিত করা হয় মহিলাটির মুখে ছড়িয়ে রয়েছে সেই বিষাদ-দৃষ্টি।

(দ্য ডে অফ দ্য গড- ১৮৯৪)

– ট্রপিক্যাল-অঞ্চলের মায়া অবচেতনে নিয়ে বেঁচে ছিলেন গগ্যাঁ। এই অবশেসনের মধ্যে এসে ছায়া ফেলেছিল ক্রমশ দমবন্ধ হয়ে আসা বাস্তবতার থেকে মুক্তির ইচ্ছা। পলিনেশিয়ার পুরাণ ও সৃষ্টিকাহিনি তাঁকে প্রভাবিত করেছিল তীব্রভাবে। ‘দ্য ডে অফ দ্য গড’ চিত্রটিতে ফ্রেমের মধ্যাঞ্চলে রয়েছে মাওরি দেবী তারোয়া।

ফ্রেমটিকে ভাগ করলে দেখা যাবে ডান ও বাম-দিক প্রায়-প্রতিসম। খ্রিষ্টান মিথোলজি, কলোনিয়ালিজম ইত্যাদির ফাঁদে পড়ে যখন প্যাগান-দেবদেবীকে শয়তান এবং তামস-রূপে চিত্রিত করার মানসিক ভিত্তি তৈরি করা হচ্ছিল তখন ছবির কেন্দ্রে এক কৃষ্ণ-দেবীকে এনে বসিয়েছিলেন গগ্যাঁ। তার হাতেই যেন রয়েছে আকাশের নিয়ন্ত্রণ। ডান ও বাম-দিকে নারীরা নৃত্য করে তার বন্দনা করছে। দেবীর সামনে স্থানে-স্থানে বালুচরে বদ্ধ-জলে স্নান করতে নামছে আরেক নারী।

দেবীর পিছনে অনন্ত সমুদ্রের ইশারা।

ছবিটির সব থেকে বড় আকর্ষণ- বারবার মনে হবে মাতৃ-চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে ফ্রেম-জুড়ে; কিন্তু সেগুলিকে কিছুতেই সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যাবে না। মহাজাগতিক রঙে-ভাসা জলে যে নারী স্নান করতে নামছে তার দু’-পাশে দুই শিশু শুয়ে। তাদের দেহাকৃতী জানিয়ে দিচ্ছে তারা পুরুষ।

‘সিন্’-এর প্রবাহকে অতিক্রম করে কি এভাবেই নারী সৃষ্টির প্রক্রিয়াটিকে প্রবাহিত রাখে ও বারবার স্নানে নেমে যায়?

এবার এ-ছবির সব থেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য করা যাক; ছবিটির থেকে নরনারীর শরীর মুছে দিলে এ-ছবির সামনের দিকের ক্যানভাসে অতি-স্পষ্ট হয়ে রয়েছে কিউবিজমের ছায়া।

নারীর স্নানে নামার ঠিক আগে পর্যন্ত ক্যানভাসটিকে গণ্য করলে বলতেই হয় ডান থেকে বামদিক পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে কিউবিজম্-এর ভ্রূণ। পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট-ঘরানাকে ছাপিয়ে উঠে গগ্যাঁ সন্ধান করছেন আরেকটি নতুন অ্যভেনিউ।

গগ্যাঁর সব থেকে জটিল ও বহুমাত্রিক প্যানেল সম্ভবত ‘হোয়ার ডু উই কাম ফ্রম? হোয়াট আর উই? হোয়ার আর উই গোয়িং?’

(হোয়ার ডু উই কাম ফ্রম? হোয়াট আর উই? হোয়ার আর উই গোয়িং?- ১৮৯৭)

এই ছবিটির মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে জীবন-মৃত্যুর প্রবাহ।

ছবিটির একদম বামদিকে ঘুমন্ত শিশুর কাছে বসে রয়েছে তিনজন নারী। আশ্চর্যের বিষয়, তাদের কেউই শিশুটির দিকে তাকিয়ে নেই; যেন জীবন নিজের শর্তে শুরু হয়েছে এবং নিজের শর্তেই বয়ে যাবে। এই অংশটিকে চিহ্নিত করা যায়- ‘হোয়ার ডু উই কাম ফ্রম?’ হিসাবে।

ক্যানভাসের মাঝখানে এক পুরুষ রক্তিম-ফুল অথবা আপেলের দিকে হাত বাড়িয়ে রয়েছে। এই অংশটি ‘হোয়াট আর উই?’

চিত্রের বামদিকে এক প্রৌঢ়ার চিত্র জানিয়ে দিচ্ছে জীবনের অনিবার্য পরিণতি ‘মৃত্যু’র কথা।

ট্রপিক্যাল-অরণ্যের রহস্যের ভেতর যেন অভিনীত হয়ে চলেছে জীবনের প্রথম ও শেষ নাটক।

রঙে এবং প্রাণশক্তিতে চূড়ান্তভাবে স্ফূরিত হয়ে উঠেছিলেন গগ্যাঁ।

পাঁচ-ফুট বাই বারো-ফুট মাপের এই অতিকায় ক্যানভাসটি শেষ করার পরই কি আত্মহত্যার করার দিকে ঝুঁকে পড়েন গগ্যাঁ?

খুব বড় মাপের কোনও সৃষ্টির পর কি এভাবেই শূন্য হয়ে যান শিল্পী? সেই শূন্যতার গ্রাস কি এড়াতে পারেন না কোনও শিল্পীই? সেই শূন্যতা বা শূন্যতার ভয়ই কি শিল্পীকে প্রতিদিন মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় ও প্রতিদিন মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়ে তোলে?

না-হলে জীবনের একদম প্রথম পর্বেই বা কেন তুষার চৌধুরী লিখবেন ‘অলীক কুকাব্য রঙ্গে’? মনে পড়ে তিনি লিখেছিলেন,

‘নগ্নতার মধ্যে একটা নিশ্চিত মৃত্যুর মতো উদাসীন সামান্যতা আছে

উজ্জ্বল কবিতা কিছু বা শাদা পিঁপড়ের মতো কিছু অনুভূতি

দেখা দেবে শীতে প্রাপ্তবয়স্কের উপদ্রুত ঘুমের অঞ্চলে

হানা দেবে ঠান্ডা ভয় মড়ার কফিন’ (উজ্জ্বল কবিতা)

শিল্পীর কফিন ফিরে আসে, উৎফুল্ল যাজক চিঠি লিখে ক্ষমতার কাছে আনন্দ-প্রকাশ করে। আর বহুদিন পর সমস্ত ক্ষমতার বিপ্রতীপে ধীরে-ধীরে ফুটে উঠতে থাকে আশ্চর্য, মহাজাগতিক রঙের উৎসব ও ক্যানভাস।