অযান্ত্রিকের তেষট্টি বছর

ঊর্ণনাভ

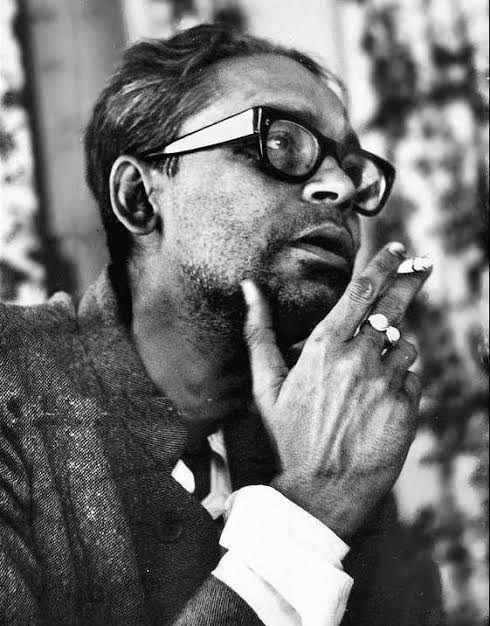

তিনি নিজেকে এমন এক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন, তথাকথিত বাঙালি দর্শক তাঁর সত্য বুঝতে ব্যর্থ হলেও একজন স্রষ্টাকে সময়ের কালচক্রে পিষে ফেলা গেল না। রেখে গেলেন মানুষ ও মেশিনের এক আশ্চর্য সম্ভাবনাময় দর্শন এবং সমাজ দর্পণ। এখানে বলতেই হয়, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে ঋত্বিক ঘটক এবং প্রতীচ্যে ইংগমার বার্গমান — এই দুই মহান স্রষ্টার চলচ্চিত্রের ভাষা দর্শন তত্ত্ব বুঝে ওঠার মত দার্শনিক অবস্থান আজকের দিনেও হয়তো নেই বললেই চলে। সমালোচকদের অনেকের কাছেই ঋত্বিক ফুরিয়ে যান কেবলমাত্র একটি নৈরাশ্যবাদী ইমেজ নিয়ে। এসব অন্ধত্বের ভাষা। অযান্ত্রিক-এর তেষট্টি বছরে বিশেষ প্রতিবেদন। লিখলেন ঊর্ণনাভ।

‘তোমাকে দেখার মতো চোখ নেই — তবু, গভীর বিস্ময়ে আমি টের পাই

— তুমি আজও এই পৃথিবীতে রয়ে গেছ।’

বারো বছরের পরিকল্পনা, চিন্তাভাবনা এক নিমেষে ব্যর্থ — সিনেমাটিক ভাষায় যার অর্থ ‘ফ্লপ’। সাল ১৯৫৫, বিবাহ পরবর্তী জীবনে এবং ‘পথের পাঁচালী’ মুক্তির আগেই একরকম বাঁচার তাগিদে পরিচালক বিমল রায়ের ডাকে কলকাতা ছেড়ে বোম্বাই রওনা দেন তিনি। সেখানে ফিল্মিস্তানে থাকাকালীন হৃষিকেশ মুখার্জির জন্যে ‘মুসাফির’ এবং বিমল রায়ের কথায় ‘মধুমতী’ নামে দুটো সফল এবং ক্লাসিক প্রথাভাঙা ছবির চিত্রনাট্য লিখে বুঝিয়ে দিলেন, সিনেমা মানেই কেবল বিনোদন নয়। বরং বিস্তর পরীক্ষানিরীক্ষা। কিন্তু এ সফলতা তাঁলে ধরে রাখতে পারেনি। নিজের ছবির কথা ভাবতে শুরু করলেন। যা ওই ফিল্মিস্তানে বসে সম্ভব না। অথএব, এই পরাধীনতা থেকে মুক্তি নিয়ে ফিরে এলেন কলকাতায়, স্বাধীন ভাবে নিজের চিন্তাভাবনা নিয়ে ছবি করার ইচ্ছায়।

ফিরে এসে ১৯৫৭ তে ঝাঁপিয়ে দিলেন ‘অযান্ত্রিক’ ছবিতে, যদিও এর চিত্রস্বত্ব কিনে রাখা হয়েছিল আগেই। এরপর প্রমোদ লাহিড়ীর ‘মুক্তাঙ্গন’ থিয়েটারের একটা ঘরে বসেই লিখলেন তার দীর্ঘ পরিকল্পিত ছবি ‘অযান্ত্রিক’ এর চিত্রনাট্য। তিনি নিজের মুখেই বারবার বলেছেন এ ছবি তাঁর বহুদিনের স্বপ্ন। অনেক বর্ষণক্লান্ত দিন তিনি এ গল্পের সাথে কাটিয়েছেন। অথএব, বুঝতে অসুবিধা নেই এর মধ্যে নিজস্ব মৌলিক চিন্তাভাবনা গুলোকে পরিকল্পনা মাফিক ইনপুট করার সাহস তিনি দেখাবেনই। এবং সে স্বাধীনতা নিয়েই গল্পের চিত্রায়নে স্বকীয়তার ছাপ রাখলেন। সুবোধ ঘোষের লেখা মূল গল্পের খোলনলচে বদলে না দিলেও অনেকক্ষেত্রে যে তিনি আদলটাই বদলেছেন তা স্বীকার করতেই হয়। এখানে বলে রাখি, ঋত্বিক বারবার নিজেকে চিত্রস্রষ্টা বলে দাবি করেছেন, — চিত্রপরিচালক বা চিত্রনির্মাতা নন। উনি সমসাময়িক সিনেমার গতানুগতিক ব্যাকরণের দিকটাকে ভাঙার প্রয়াস এবং ছবির মধ্যে দিয়ে সমাজ ও জীবনের সংবেদনশীল অবস্থাগুলো ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন যথাসাধ্য। সারা বিশ্বে যখন নিও-রিয়ালিজমের ভাটা পড়ছে তখন খোদ ঋত্বিক কলকাতায় বসে সেটির জন্ম দিচ্ছেন সাবলীলভাবে। — ‘ কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার; কবুতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।'(জীবনানন্দ) এই উপপাদ্যের স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত অযান্ত্রিক, ও সব থেকে বলার কথা, উক্ত শিল্পের জনয়িতা শুধু ছন্দ মেলানো গীতিকার নন, যেমন সচরাচর অনুমিত হয়ে থাকে, আসলে সে জন্মক্ষণেই মহাকবি।

‘অযান্ত্রিক’ বানালেন। পুরোনো সব যন্ত্রপাতি যা সময়ে সময়ে বিকল হয়ে পড়ে। থমকে যায়। সেটাই হয়ে উঠল চ্যালেঞ্জ। এক একটা শট আরও উদ্দীপনায় ভরে দিতে লাগল তাঁকে। বিশেষ করে রাঁচীর প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল যেখানে তিনি বিগত কয়েক বছর আনাগোনা করেছেন ‘ওঁরাও’ ডকুমেন্টারি বানানোর জন্য। ওইসব আদিবাসীদের সাথে তাঁর একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেসময়কার ভারতীয় চলচ্চিত্র ‘অযান্ত্রিক’- এর মত একটি যান্ত্রিক ছবির সাথে পরিচিত ছিল না বিশেষ করে বিহার ঝাড়খণ্ডের ওই রুক্ষ পাহাড়ি অঞ্চল। ব্যর্থ হল। অথচ এই অযান্ত্রিকের হাত ধরেই পরবর্তীতে সকলের অলক্ষ্যে তিনি কালের শীর্ষে উঠে গেলেন। তিনি নিজেকে এমন এক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন, তথাকথিত বাঙালি দর্শক তাঁর সত্য বুঝতে ব্যর্থ হলেও একজন স্রষ্টাকে সময়ের কালচক্রে পিষে ফেলা গেল না। রেখে গেলেন মানুষ ও মেশিনের এক আশ্চর্য সম্ভাবনাময় দর্শন এবং সমাজ দর্পণ। এখানে বলতেই হয়, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে ঋত্বিক ঘটক এবং প্রতীচ্যে ইংগমার বার্গমান — এই দুই মহান স্রষ্টার চলচ্চিত্রের ভাষা দর্শন তত্ত্ব বুঝে ওঠার মত দার্শনিক অবস্থান আজকের দিনেও হয়তো নেই বললেই চলে। সমালোচকদের অনেকের কাছেই ঋত্বিক ফুরিয়ে যান কেবলমাত্র একটি নৈরাশ্যবাদী ইমেজ নিয়ে। এসব অন্ধত্বের ভাষা।

ঋত্বিকের প্রথম ছবি ‘নাগরিক’ যেহেতু মুক্তি লাভ করেনি সেহেতু ধরে নেওয়া যেতে পারে ‘অযান্ত্রিক’ ছবিটিই ঋত্বিক সাম্রাজ্যের প্রথম তোরণ। যেখানে মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের, অধিবিদ্যার সঙ্গে দ্বান্দ্বিকতার একটি পরীক্ষামূলক অবতারণা। সাহিত্যের হাটে সুবোধ ঘোষের ‘অযান্ত্রিক’ ভিন্ন স্বাদের গল্প হলেও তা কখনই চলচ্চিত্রের আঙ্গিক নয়। গল্পের যে মেজাজ, যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক সেখানে ঋত্বিক জুড়ে দিলেন ওঁরাওদের নাটকীয় জীবনচক্রের আর্কিটাইপিক্যাল পর্বটি। জম্বুদ্বীপের আদিম অদিবাসীদের জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু, একটা সম্পূর্ণ জীবনচক্রের সাবলাইম পোর্ট্রেট। একদিকে নৃত্যের আবহে বয়ে চলে মধ্যযুগের বহমান জীবন প্রবাহ। অন্যদিকে জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন, নেতিবাচক মূল্যবোধগুলির সঙ্গে যন্ত্রের আপাত নৈকট্য আমাদের বার বার মনে করিয়েছে যেন যন্ত্রসভ্যতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল আত্মিক নৈরাশ্য অথবা শূন্যতা। এবং বুলাকি পাগলা যে একটি নতুন গামলা পেয়ে পুরানো গামলাটিকে ভুলে যাচ্ছে অর্থাৎ সমস্ত নিরাশাকে জলাঞ্জলি দিয়ে নবজীবনের দিকে প্রাগ্রসর হওয়া আশাবাদকে তুলে ধরার একটা সিম্বল ছবিটিতে উঠে এল। জগদ্দল যে নিজেকে প্রায় আত্মহননের পথে ঠেলে দিয়েছে অর্থাৎ কিনা আমাদের অতীত এবং বর্তমান জীবন দর্শনের সঙ্গে যন্ত্রের বিরোধ প্রায় মৌল অন্তর্বিরোধের পর্যায়ে পৌঁছে যায়, মানবিক জীবচ্ছায়া একমুহূর্তে যেন থমকে দাঁড়ায়। গল্পের এই কাঠামো, তার ঋজুতা, বর্ণনার সরল ভঙ্গি আমাদের কাছে আশ্চর্য এক চেনা জগতের পরিচয় করিয়ে দেয়। যার প্রকাশভঙ্গি একান্তভাবেই দেশের জল হাওয়ায় মিশে আছে। বলা ভালো, অযন্ত্রিকের হাত ধরে ভারতীয় চলচ্চিত্র আধুনিক যুগে প্রবেশ করল।

সাল ১৯৫৮, ২৩শে মে — অযান্ত্রিক রিলিজ করল। দীর্ঘ অপেক্ষা, পরিশ্রম, পর্যবেক্ষণের পর যখন ছবিটি যত্ন সহকারে দর্শকের হাতে তুলে দেওয়া হল, তা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যাত হল। অথচ ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে সাব-টাইটেল ছাড়াই দায়সারা ভাবে পাঠানো হলেও ছিবিটি স্পেশাল এন্ট্রি হিসেবে দেখানো হল। অপ্রত্যাশিত প্রশংসা এবং উত্তেজনায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল সমস্ত পত্রপত্রিকা। প্রযোজক নিজেও বলেছেন ছবি বানাতে গিয়ে ঋত্বিক আটবার চিত্রনাট্য বদলেছেন, বহু কাটাছেঁড়া করেছেন। তার কারণ শুধুমাত্র তাঁর অতৃপ্তি; তিনি দর্শক এবং ছবিওয়ালাদের এমন একটা ছবি উপহার দিতে চেয়েছিলেন যা বাংলার তথা বিশ্ব চলচিত্র জগতে একেবারেই অনকোরা, অপরিচিত ।

গল্পে যে বিমলের ভূমিকা ছিল নেহাতই একজন মানুষ, যে তার গাড়ি জগদ্দলকে প্রেমিকার মত ভালোবাসে – এবং যন্ত্রের মধ্যে জীবন আরোপিত করা – যা ছিল গল্পটির মূল বিষয়বস্ত। ঋত্বিক এ ভাবনাটিকে মেনে নিয়েও তার ছবির প্রোটাগনিস্ট বিমলকে কোন ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে আটকে রাখেন নি; বরং বাস্তব- পরাবাস্তবের একটা পূর্ণ সার্কেল যা আর্কিটাইপিক্যাল এক্সটেনশন দিয়ে আমাদের অবচেতনে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

ছবির দৃশ্যে, বিমলের নড়বড়ে, ভগ্নপ্রায়, শেভ্রোলে গাড়িটি সেকেলে হলেও বিশ্বস্ত সারথীর মতো রোদ বৃষ্টি ঝড় মাথায় নিয়ে রাঁচীর পাহাড়ি উপত্যকার নদী টিলা পেরিয়ে যাত্রীকে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পারঙ্গম। বিমল তা নিয়ে ভীষণ তৃপ্ত এবং গর্বিত। — ‘জগদ্দল বাঘের বাচ্চা।’ স্ট্যান্ডের অনান্য চালকরা গাড়িটিকে যতই লজঝড়ে একটি যন্ত্র হিসেবে হাসিহাসি করুক না কেন বিমল তাকে প্রাণশক্তিপূর্ণ অনুভূতিশীল মানুষ জ্ঞানে তার সাথে কথা বলে, নিজের দুঃখ আনন্দ প্রকাশ করে। যার ক্ষুধা আছে তৃষ্ণা আছে এবং অদ্ভুদভাবে দৃশ্যমান ইর্ষা আছে। যন্ত্র নয় বরং নারী চরিত্র হিসেবে স্বতঃসিদ্ধ সত্য। তাই অন্যের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বিমল উপেক্ষা করে চলে। যাকে বিমল আদর করে ‘জগদ্দল’ নামে ডাকে, আর দশটা গাড়ির মতো তার সর্দি কাশি হয়না। যেনতেন তার দুবেলার অন্ন জুগিয়ে দেয়। এক গ্যালন তেলে বাইশ মাইল ছুটে যায়। বিমলের ভাষায় জগদ্দল জানে বিমল গরীব, মা মারা যাওয়ার পর থেকে তার দরিদ্র জীবনের একমাত্র সম্বল এই জগদ্দল। একজন স্নেহশীলা মা কিংবা মমতাময়ী প্রেমিকা যেভাবে প্রিয়জনের অভাব অনটন বুঝে নেয়, জগদ্দল যেন সেভাবে বুঝে নেয় বিমলের স্নেহচ্ছায়াহীন অর্থাপীড়িত জীবনের দশা। একদিন হঠাৎ ছন্দপতন দেখা যায়। দুজনের মধ্যেকার এতকালের বোঝাপড়া ও হৃদ্যতার মধ্যে যখন অন্য এক রক্তমাংসের নারী, যার সাক্ষাৎ ছায়া গাঢ় ভাবে বিমলের জীবনে পড়তে থাকে। যখন গাড়ির আরোহী নারী তার সঙ্গী পুরুষটিকে চলতি পথে চিরুনি দেখে কিনে দেবার বায়না ধরে এবং গাড়ি থামানোর জন্য বিমলের কাঁধ স্পর্শ করে ‘জগদ্দল’ সংবেদনশীল প্রেমিকার মত ঈর্ষনীয় আপত্তি জানান দেয়। পরবর্তীতে যখন সেই অসহায় নারীর প্রতি বিমলের অনুরাগ জেগে উঠলে বিমল তার চিরকালের সঙ্গী জগদ্দলের অবস্থার কথা ভুলে যায়। অপমানের অসহ্য যন্ত্রণায় জগদ্দল এক দুর্গম পাহাড়ি পথে বিকল হয়ে যেন তার প্রতিশোধ নেয়। বিমল সেই প্রথমবারের মতো গাড়িটাকে শাপান্ত করে, কটূক্তি করে, আঘাত করে। তবু কোন কাজ হয় না, বরং অপমানের যাতনায় গাড়িটা যেন আত্মহননের পথ বেছে নিয়ে জীবনের সব আশা মুছে ফেলে। বিমল গাড়িটাকে বহুকষ্টে ঠেলতে ঠেলতে নিজের বাড়িতে পৌঁছায়। তারপর অনেক টাকা খরচ করে গাড়িটাকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে অভিমানী গাড়িটা নিজেকে নিঃশেষ করে দেয়। তারপর পরিত্যক্ত অচল গাড়িটাকে একদিন এক মাড়োয়ারি লোহা ব্যবসায়ী সের দরে টুকরো করে কিনে নিয়ে চলে যায় ঠেলাগাড়িতে করে। নিরুপায় বিমলের বুক ফেটে যায় পনেরো বছরের সঙ্গী প্রিয় গাড়িটাকে এভাবে বিক্রি করে দিতে। শেষ দৃশ্যে বিক্রয়কৃত গাড়িটা ঠেলায় চড়ে চলে যাবার পর বিমল যখন উদাস চোখে পথের দিকে তাকিয়ে, তখন হঠাৎ মৃত গাড়িটার ভেঁপুটা বেজে ওঠে কোথাও। বিমল দেখে গাড়ির পরিত্যক্ত ভেঁপুটি নিয়ে খেলার ছলে শব্দ বের করার চেষ্টা করছে প্রতিবেশী এক হাস্যোজ্জ্বল শিশু। এক শিশুপ্রতিম নবজীবন। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে বহুচেনা সেই ভেঁপুটিকে, তারপর ধীরে ধীরে শিশুর সেই সারল্যমাখা হাসিটা বিমলের মুখেও সঞ্চারিত হয় তার অশ্রুসজল চোখ ছাপিয়ে। সব হারানো মানুষ যেভাবে হেসে ওঠে নতুন কোন আশ্বাসে। মোটামুটিভাবে এই ছবির সারসংক্ষেপ।

ছবির মাঝখানে ঋত্বিক দুটি থিমেটিক শটের ব্যবহার করেছেন। ট্রেনের দুটি দৃশ্য। একটু আলোকপাত না করলেই নয় — শটদুটো কেবলমাত্র ইন্ডিভিজ্যুয়াল ড্রামা এবং কালেকটিভ ড্রামাকে জুড়ে দিতেই নয় বরং যন্ত্রজীবনের এই বর্ধমান গ্রাফটিকে ট্রাডিশনাল ও সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি একটা আঘাত তৈরি করার জন্যই এমন দৃশ্যের প্রয়োগ। যা আমরা তাঁর পরবর্তী ছবি ‘মেঘে ঢাকা তারা’ -তেও দেখতে পাই। এই ট্রেনের থিম এসেছে অনিবার্য আগন্তুকের মত। কিছুটা নিয়ামকের ভঙ্গিতে। বিমল যখন অসহায় পরিত্যক্তা মেয়েটিকে গাড়িতে তুলে নেওয়ার পর গন্তব্যস্থল ঠিক করতে না পেরে স্টেশনে এসে পৌঁছায়। মেয়েটিকে ততক্ষণে সে মনে মনে ভালোবেসে ফেলেছে, কিন্তু ট্রেন এসে তাকে নিয়ে চলে গেল অ-দৃষ্ট ভবিষ্যতের দিকে। ট্রেনের লম্বা চিমনিওয়ালা ইঞ্জিনটিকে ঋত্বিক লো অ্যাঙ্গল শটে এক দানবীয় শক্তির আধার হিসেবে দেখিয়েছেন, যে প্রবেশ করছে একটা গথিক আর্চের তোরণদ্বার দিয়ে ( চলচ্চিত্রের শুরুতে জগদ্দলকে পরিচয় করানোর সময় খ্রিষ্টানদের সমাধিক্ষেত্র সংলগ্ন গির্জার যে রোমান আর্চ দেখানো হয় এটা তার বিপরীত আর্কিটেকচারাল মোটিফ)। ঐ ট্রেনের সঙ্গে প্রাণপণ পাল্লা দিয়ে ছুটেও বিমল তুচ্ছ হয়ে গেল, মেয়েটির বিদায়কালীন কথাও মুছে দিয়ে গেল ট্রেনের যান্ত্রিক আওয়াজ। পরের স্টেশনে মেয়েটিকে ধরার চেষ্টায় জগদ্দলকে নির্দয় ভাবে চালিয়ে নিয়ে যাবার সময় জগদ্দল একগুঁয়ে ঘোড়ার মত থেমে যায়, যেন তার অভিব্যক্তিতে ফুটে উঠল যন্ত্রের পথ তার নয়।

এবং আরেকটি দৃশ্যে একজন বিপন্ন যাত্রীকে স্টেশনে পৌঁছে দেবার সময় জগদ্দল যখন ধাবমান ট্রেনের সঙ্গে সমান্তরাল ছুটছে ঋত্বিক তাঁর ক্যামেরার দৃষ্টিকোণকে ট্রেনের সঙ্গে মিলিয়ে লঙ শটে সেতুর নীচে জগদ্দলকে ক্ষুদ্র করে দেখিয়েছেন। এই প্রয়োগগুলি চলচ্চিত্রে রাখার অন্যতম উদ্দেশ্য ঐ দুর্নিবার নির্দেশের প্রতি শেষ পর্যন্ত একটা প্রতিবাদ গড়ে তোলা। ঋত্বিক চলচ্ছক্তিহীন জগদ্দলকে ঐ গথিক আর্চের ওপর, রেলওয়ে ট্রাকের অনেক ওপরে নিয়ে গেছেন। তার নিচে পূর্বশটের মতো ট্রেনের ইঞ্জিনকে দেখা যায়। ক্যামেরাকে এক জায়গায় টিল্ট আপ করে রেখেছেন। কিন্তু মহিমা আরোপ করা হয়েছে জগদ্দলের ওপর। তাকে সকলে মিলে সসম্মানে ঠেলে নিয়ে চলেছে। তার মাড্গাডে বসে একটি অদিবাসী রমণী তার আদমির সঙ্গে ভালোবাসার কথা জাল বুনছে। অর্থাৎ দুটি শটের মোটিফ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন জগদ্দলে অস্তিত্ব এবং অবস্থান। মেশিন-পৌত্তলিকতা এবং ঋত্বিকের মতে যন্ত্রের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক যেমন বহুমাত্রিক তেমন ভারতীয় আর্থসামাজিক পটভূমির উপর একটি দর্শনীয় প্রতিলেখ্য।