হোয়ান মিরোর উপকথা

ওক্তাবিও পাস

অনুবাদ ও ভূমিকা- অনুপ সেনগুপ্ত

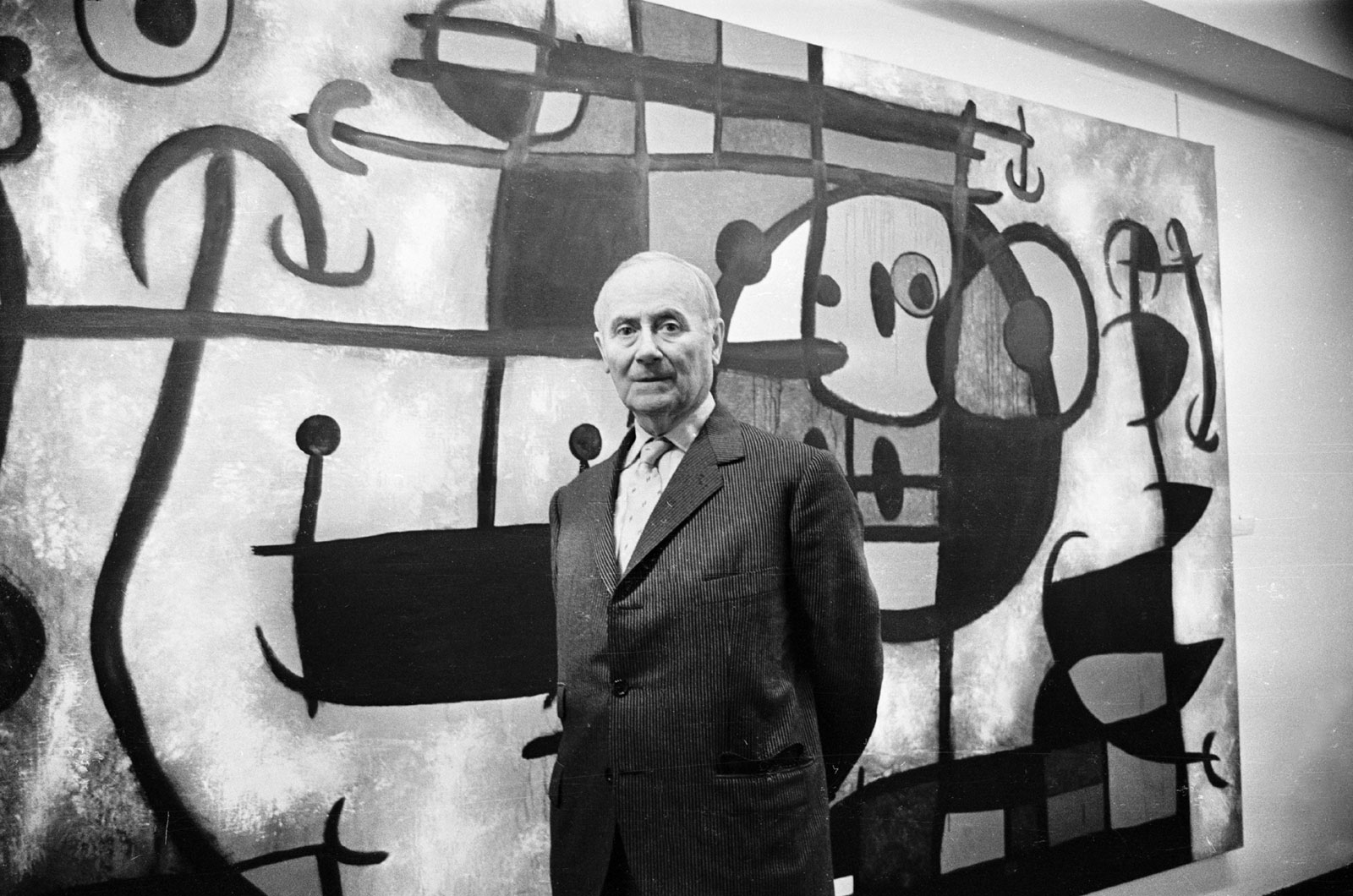

অনুবাদকের বক্তব্য: করোটির ঊষালোকিত করিডর কবিতা অনেক ক্ষেত্রেই সংবেদন পেরিয়ে অবচেতনের রসাতলে আমাদের লাফ দিতে প্ররোচিত করে। ওক্তাবিও পাসের ‘হোয়ান মিরোর উপকথা’ (FABULA DE JOAN MIRO) কবিতাটিও সেই মত্ততা ও মগ্নতায় আমাদের নিয়ে যায়। এই কবিতায় ক্যালিডোস্কোপিক নিসর্গচিত্র মুহূর্তে মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে। কিংবা একই ফ্রেমের ভিতর পরিবর্তনশীল অনেক ছবি। মিরো প্রকৃতপ্রস্তাবে সেই সব ছবির অন্তর্লীন মায়ারূপী চিত্রকর – অদৃশ্যভাবে উপস্থিত থেকে যে একের পর এক দৃশ্যের জন্ম দেয়। যেভাবে সমুদ্রের ঢেউয়ের পর ঢেউ তটে আছড়ে পড়ে আবার উৎসে ফেরে, এই সব দৃশ্যও তেমন একের পর এক প্রকাশিত হয়ে মিলিয়ে যায়। সমস্ত প্রাকৃতিক ও জড় উপাদানই এখানে ব্যক্তিত্বারোপিত। ফলে উপাদান থেকে তারা এই চিত্রমালার চরিত্র হয়ে ওঠে। এই সব চরিত্রের সঙ্গে মিরোর ও এদের নিজেদের মধ্যে যে মিথষ্ক্রিয়া, তাতেই এই নিসর্গ পুনঃসৃজিত হয়ে চলেছে। ভাবৈক্য ও স্থানৈক্য বারে বারে ধসে পড়ে। অন্তর্ঘাতী চিত্রকর মিরো যখন তাঁর সমস্ত ক্যানভাস পুড়িয়ে দেয়, তখন সেই আগুন নতুন নিসর্গলীলা শুরু করে সিংহ, নারী, নক্ষত্র ও আকাশকে নিয়ে। যারা ধ্বংস হয়ে গেছিল, যেমন নীল, সে স্বস্থান নিয়ে ফিরে আসে, পুনর্জন্ম হয় তার। বসন্তর মতো কেউ আবার নিজের সবুজ বাতাস নিয়ে মিরোকে পীড়াপীড়ি করে তাকেও যেন ফিরে আসতে দেওয়া হয়। কিন্তু মিরো ঠিক করে সে বাগানের মালীর মতো কাজ করবে। দুই প্রিয় নারী – জ্যামিতি ও পরিপ্রেক্ষিত – সংবেদনের এই দুই সিংহদুয়ার পাহারা দেয়। (তারা যে উন ইতোইল ক্যারেসি লে সাঁ ড্যুনো নিগ্রাইস বাকালো মেয়ের বুকে আদর করে একটি তারা গানটা করে, তা তো আমরা জানিই যে ১৯৩৮-এ মিরোর বিখ্যাত পেইন্টিং-পোয়েমের শিরোনাম।) তারপর বাতাস এখানে বার বার ছবির ফ্রেমের মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়ে মিরোর কাছে তার গন্তব্য জানতে চায়। সংগীতের মতো কিছু ধ্বনির ঝলক মিরোর স্বচ্ছতার মধ্যে দিয়ে আসা যাওয়া করে। তারা বারবার রূপায়িত হতে হতে মিরোকে সংবেদনের জেলখানা থেকেও বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে। এরাই বোধহয় এই চলমান চিত্রমালার আবহসংগীতের কাজ করে। দ্রষ্টা মিরো নিজেই দ্রষ্টব্য হয়ে ওঠে। বাতাসের প্রশ্নের উত্তর জানা জানা যায়, যখন মিরো শেষপর্যন্ত এই দার্শনিক প্রস্থান বিন্দুতে পৌঁছোয় : দৃশ্য আসলে বীজ, দেখা মানে বপন করা। আর্হেনতিনার কবি ওক্তাবিও পাস এই কবিতায় যেন এক ধরনের বিমূর্ত চলচ্চিত্রের সৃষ্টি করলেন। কবিতার পরিসরে চিত্রকলা, সংগীত ও চলচ্চিত্র – এই তিন সাগরের জল মিশে গেল। এক বাঙ্ময় নৈঃশব্দ্যে আমরাও প্রবেশ করলাম। পরাবাস্তববাদী স্পেনীয় চিত্রশিল্পী হোয়োন মিরোকে নিয়ে লেখা এই কবিতা আসলে বাস্তবতার অন্তর্গত পরিবর্তনশীল মাত্রাদের মেলে ধরে। আর প্রতি মুহূর্তে চেহারা পাল্টাতে ওস্তাদ অ্যামিবা নামে এককোষী প্রাণিটির প্রতি হোয়ান মিরোর মুগ্ধতা তো সর্বজনবিদিত।

লাল ও কালোর মাঝে নিশ্চল হয়েছিল নীল।

বাতাস এসে সমভূমির পৃষ্ঠার ওপর দিয়ে চলে যায়,

ছোট ছোট আগুন জ্বালিয়ে, ছাইতে গড়াগড়ি খেয়ে,

চলে যায় ঝুলকালো মুখে, কোণে কোণে চিত্কার করে,

চলে যায় দরজা জানলা-সব খুলে, আবার বন্ধ করে,

চলে যায় করোটির ঊষালোকিত করিডর দিয়ে,

কালিমাখা হাতে হিজিবিজি কাটে বাতাস

লিখে মুছে দেয়, দিনের দেওয়ালে যা কিছু লিখেছিল।

হলুদ রঙের ইঙ্গিত-চিহ্নের বেশি কিছু তো সূর্য ছিল না,

ছিল না পালকের ইশারা, মোরগের অনাগত ডাকের বেশি কিছু।

গোল্লায় গেছে বরফ, নিজের কথা হারিয়েছে সমুদ্র

আর কিছু স্বরবর্ণের কলতান একটা শব্দের খোঁজে ঘোরাঘুরি করছিল।

নিশ্চল হয়েছিল নীল, কেউ তাকে দেখেনি, কেউ শোনেনি :

লাল তো অন্ধ, কালো আবার বোবাকালা।

বাতাস এসে জিজ্ঞেস করে গেল: কোথায় যাচ্ছ হোয়ান মিরো ?

শুরু থেকেই তো সে এখানে, কিন্তু বাতাস তাকে দেখেনি :

নীল ও লাল, কালো ও হলুদের মাঝে নিশ্চল মিরো

আসলে স্বচ্ছ মরীচিকা, সাত হাতের মরীচিকা

কানের চেহারায় সাতটা হাত, সাত রং শোনার জন্যে

পায়ের পাতার চেহারায় সাত হাত, রামধনুর সাত ধাপ ওঠার জন্যে

শিকড়ের চেহারায় সাত হাত, একই সময় বার্সেলোনা ও

প্রতিটি জায়গায় থাকতে

সাত হাতের মরীচিকা ছিল মিরো

প্রথম হাতে চাঁদের ঢাক পেটাত,

দ্বিতীয় হাতে পাখিদের ছত্রভঙ্গ করত বাতাসের বাগানে,

তৃতীয় হাতে নক্ষত্রদের ছক্কাদানিতে ঠকঠক শব্দ তুলত,

চতুর্থ হাতে লিখেছিল শামুকদের শতাব্দী-শতাব্দীর ইতিবৃত্ত,

পঞ্চম হাতে সবুজের বুকে স্থাপন করেছে দ্বীপ,

ষষ্ঠ হাতে রাত্রি আর জল, সংগীত আর বিদ্যুৎ মিশিয়ে

সৃষ্টি করল এক নারী

সপ্তম হাতে সে মুছে দিত যা যা তৈরি করেছিল – সবকিছুই

আর তারপর আবার শুরু করত।

লাল খোলে নিজের চোখ, কালো কিছু এলোমেলো কথা বিড়বিড় করল

আর জেগে ওঠে নীল

তাদের কেউই নিজেরা যা দেখছে, বিশ্বাস করতে পারছিল না:

আটটা বাজপাখি না কি আটটা ছাতা ?

আটজন মেলে দেয় পাখা, আর তারপর জানলার ভাঙা কাচের

মধ্যে দিয়ে উড়ে মিলিয়ে যায়।

মিরো তার ক্যানভাসগুলোয় আগুন লাগায়

সিংহ ও মাকড়সারা পুড়ে যায়, পুড়ে যায় নারী ও নক্ষত্ররা

আকাশ ভরে যায় বহ্নিমান ত্রিভুজ, গোলক, চাকতি আর ঘনকে,

মহাকাশের ঠিক মাঝখানে রোপিত আগুনের আঁচে

ভস্ম হয় গ্রহজাগতিক কৃষক,

প্রজাপতি, উড়ুক্কু মাছ, সাঁই সাঁই শব্দ করা ফোনোগ্রাফ মাথা তোলে

ছাইয়ের গাদা থেকে,

কিন্তু ঝলসে যাওয়া ছবির সব গর্তের ব্যবধানে নীল জায়গারা ফিরে আসে

আর সোয়ালো পাখির উচ্ছাস হয়ে, মেঘের পত্রশোভা ও ফুলে ঢাকা গাছের

লম্বা ডাল সেজে বসন্ত নিজের সবুজ হাওয়া দিয়ে

ওকেও ফিরে আসতে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে

কিন্তু অনম্য দীপ্ত মুখে মিরো

পঞ্চম হাত দিয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে

আপনমনে বিড়বিড় করে, আমি কাজ করি উদ্যানপালের মতো।

পাথরের বাগান, না নৌকোর ? কপিকলের, না ব্যালেরিনাদের ?

তৃণভূমির মধ্যে দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছিল নীল, কালো ও লাল,

নক্ষত্ররা নগ্ন হয়ে হাঁটছিল, কিন্তু শিহরিত সব পাহাড়

এই আতত বিস্তারের নীচে উষ্ণতা ও আরামের জন্যে গা ঘেঁসে বসে,

স্বস্তিতেই ছিল সুবহ আগ্নেয়গিরি আর কৃত্রিম আগুন

দুজন প্রিয় নারী, পাহারা দেয় যারা জ্যামিতি ও পরিপ্রেক্ষিত –

সংবেদনের এই দুই সিংহদুয়ার,

মিরোর হাত ধরে উন ইতোইল ক্যারেসি লে সাঁ ড্যুনো নিগ্রাইস

(কালো মেয়ের বুকে আদর করে একটি তারা) – এই গান গাইতে গাইতে

একটু ফুরফুরে হাওয়া আনতে এগিয়ে গেল।

বাতাস সমভূমির পৃষ্ঠা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে, মাথা তুলে জিজ্ঞেস করল,

তাহলে কোথায় যাচ্ছ হোয়ান মিরো ?

ও তো শুরু থেকেই এখানে, কিন্তু বাতাস ওকে দেখেনি :

মিরো আসলে স্বচ্ছ মরীচিকা, কর্মব্যস্ত অক্ষরমালা সেখানে আসে যায়।

এরা কেবল হরফ নয়, এরা তার চোখের সুরঙ্গ দিয়ে যাতায়াত করে :

এরা ছিল জীবন্ত, মিলিত হত, আলাদা হত,

একে অপরকে আলিঙ্গন করত, যন্ত্রণা দিত, আবার ছত্রভঙ্গ হত

ল্যাজ ও শিং ছিল এদের, প্রমত্ত ও বহুবর্ণময় সারি ধরে

এই পৃষ্ঠার ওপর দিয়ে দৌড়োত,

এদের কেউ কেউ আঁশে ঢাকা, কেউ-বা পালকে, বাকিরা পুরো নগ্ন

আর যে যে শব্দ এরা তৈরি করত, সে-সব ছিল স্পর্শগ্রাহ্য, ভক্ষণীয়,

শ্রুতিগোচর কিন্তু অনুচ্চার্য,

এরা সংবেদ, অক্ষর নয়,

সংবেদও নয়, বরং পরিবর্তনশীল অবয়ব।

এবং কী জন্যে ? সাধকের গুহায় আঁচর কাটার জন্যে,

একটা সূর্যমুখী ফুলে কোনও কৃষকের চন্দ্রশিরে জ্যোত্স্না জ্বালাতে,

সেই রাত্রিকে স্বাগত জানাতে, যে আসে নিজের সব নীল চরিত্র ও

উত্সবমুখর পাখি নিয়ে,

মৃত্যুকে এক চোট সারসচঞ্চু ফল দিয়ে সংবর্ধনা দিতে,

সকাল যখন আসে তাকে শুধু শুভ প্রাতঃকাল বলতে, কোথা থেকে সে আসে

আর কোথায়-বা যায় এ-সব জানতে না চেয়েই,

স্মরণ করতে জলপ্রপাত আসলে এক মেয়ে, সিঁড়ি ধরে যে নেমে আসে

খিলখিল হাসির মধ্যে মরে যেতে যেতে,

সূর্য আর তার গ্রহদের দেখতে, দিগ্বলয়ের দোলনায় তারা দোল খায়,

দেখা শিখতে যাতে দ্রষ্টব্যও আমাদের দেখবে আর আমাদের দৃষ্টির

মধ্যে দিয়ে যাওয়া আসা করবে

জীবন্ত অক্ষরমালা – তাদের শিকড় বের হয়, অঙ্কুরিত হয়ে

চড়চড় করে বাড়ে, মুকুল, ফুল উড়ে যায়, ছড়িয়ে পড়ে, ঝরে যায়।

দৃশ্য আসলে বীজ, দেখা মানে বপন করা,

মিরো কোনও উদ্যানপালের মতো কাজ করে

আর তার সাত হাত

অবিরাম এঁকে চলে – বৃত্ত ও ল্যাজ, ওহ্ ! আর আহ্ !

এই সমস্ত বিস্ময়চিহ্নে বিশ্ব প্রতিটি দিন শুরু করে।

ভূমিকা ও অনুবাদ খুবই ভালো লাগলো।

Just that is necessary.