শব্দের সীমানা আর নৈঃশব্দ্যের ঐশ্বর্য—রবীন্দ্রনাথের ‘সুভা’

সন্মাত্রানন্দ

এ গল্পে একটা খুব বড়ো ভাবনা বোবা মেয়েটির অবোলা দুই চোখের পাতার মতন মেলে রাখা আছে। ভাবনাটি কিছুটা রেখে গেছেন রবীন্দ্রনাথ, কিছুটা আমি পাঠক হিসেবে সম্পূর্ণ করেছি। একটি লেখা বস্তুত লেখক ও পাঠক দুজন মিলেই তো রচনা করেন! ফলত, প্রতিটি লেখারই পাঠকভেদে তৈরি হয় একেকটি ব্যক্তিগত পাঠ। রবিপক্ষ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গল্প নিয়ে লিখলেন সন্মাত্রানন্দ।

‘পড়ে ফেলেছি’ বলে কোনো কথাই হতে পারে না। কোনো একটি লেখা একবার পড়া হয়েছে মানে লেখাটির ঠিকানা জানা হয়েছে। কোথায় আছে সেটা, কীভাবে আবার যাব তার কাছে, এইটুকু জানা হয়েছে মাত্র। তারপর বারবার নানা সময়ে নানা প্রয়োজনে নানা অনুষঙ্গে লেখাটির কাছে আমি যেতে পারি। আমার মাথার ভেতর সেই লেখাটির কাছে যাওয়ার একটা ভেতরের দিকের পথ সেভাবেই তৈরি হয়। যেকোনো লেখা যেকোনো সময়ে পড়া যায় না, তার জন্য বিশেষ কিছু মুহূর্ত থাকে। খুব ভোরবেলা আমি হয়তো যেতে চাইব প্রণবেন্দু দাশগুপ্তর ‘অন্ধ প্রাণ, জাগো’-র কাছে। বিকেল গড়িয়ে গেলে হয়তো পড়তে চাইব ধীরেশানন্দের ‘যোগবাশিষ্ঠসার’। খুব জোরে বৃষ্টি নামলে খুলে বসব হয়তো রবার্ট ক্যানিজেলের ‘দ্য ম্যান হু নিউ ইনফিনিটি’, ইয়া পেরেলম্যানের ‘জ্যোতির্বিদ্যার খোশখবর’, শরদিন্দুবাবুর ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ কিংবা মধুসূদন সরস্বতীর ‘গূঢ়ার্থ-দীপিকা’। শীতের সন্ধ্যায় চাদর মুড়ি দিয়ে চা আর মুড়ির সঙ্গে আমি হয়তো খাব বিভূতিভূষণের ‘কেদার রাজা’ কিংবা ‘ইছামতী’। অথবা কাজাঞ্জাকিসের ‘জোরবা দ্য গ্রিক’। ধীরে ধীরে মনের ভেতরে এইসব পড়াপড়ির একটা স্থানকালনির্ভর ম্যাপ তৈরি হয়ে যায়। সে একটা ভাবনা করার ম্যাপ।

এমনিভাবেই আমার নিভৃত ঘরটিতে যখন পাখা ঘোরার আওয়াজ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নেই, চারিদিকে থমথম করছে বৈশাখের দুপুর, জানালা দিয়ে দেখা যায় নিদাঘরৌদ্রে দূরে পুড়ছে নারকেলগাছগুলো, পুকুরের জলে ভাবসমাহিত হয়ে আছে তাদের স্থির ছায়া, দূরাগত কুবোপাখির মন্থর ডাকে ভরে যাচ্ছে দ্বিপ্রহরের আয়তনবান জঠর, তখন সেই নীরবতার ভেতর আমি যে গল্পটির কাছে ফিরে যেতে চাইব নিঃশব্দে বারবার, সেই গল্পটি—রবীন্দ্রনাথের ‘সুভা’, বহু নির্জন প্রহরে যা আমাকে কখনও কোনোদিন ফিরিয়ে দেয়নি।

এ গল্পে একটা খুব বড়ো ভাবনা বোবা মেয়েটির অবোলা দুই চোখের পাতার মতন মেলে রাখা আছে। ভাবনাটি কিছুটা রেখে গেছেন রবীন্দ্রনাথ, কিছুটা আমি পাঠক হিসেবে সম্পূর্ণ করেছি। একটি লেখা বস্তুত লেখক ও পাঠক দুজন মিলেই তো রচনা করেন! ফলত, প্রতিটি লেখারই পাঠকভেদে তৈরি হয় একেকটি ব্যক্তিগত পাঠ।

কথাটা এই, ভাবনার একটা গহিন অরণ্য আছে, যা শব্দে অধরা। বেদান্তসিদ্ধ অবাঙ্মনসোগোচর তত্ত্ব, কিংবা মহাযানী বৌদ্ধদের বিজ্ঞপ্তিমাত্রতার কথা বলছি না আমি এখানে। সেই তত্ত্বের অনেক আগে থেকেই এই নির্ভাষ ভাবনার চিন্ময়লোক শুরু হয়। একটা নির্বিতর্ক অনুভবের ভুবন। সেসব অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না কোনোমতে, হয়তো গাছেরা জানে তাদের কথা। পাখিরা, কিংবা সুদূর সমুদ্রতীরের ভঙ্গুর কোনো ঘড়িঘর সেই পৃথিবীর কথা জানে। কোলাহল বারণ হয়ে গেলে শব্দের চবুতরা পেরিয়ে মানুষ হয়তো এসে পৌঁছায় কখনও কখনও অসংজ্ঞায়িত আলোর আনত বৈভবের ভেতর, একটা পুরোনো সিঁড়ির নীচে কারুকাজ করা ক্ষয়ে আসা একটা স্তব্ধ বারান্দায় সেই অবোলা ভাবনাগুলো কার্নিস থেকে নেমে আসা অলস পায়রার মতো মেঝের ওপর ছড়ানো খইফুল খুঁটে খুঁটে খায়।

সেই ভাব বোবা প্রকৃতির ভাব, সেই ভাব বোবা একটি বালিকার ভাব। তার কথা ভাষায় বলা যায় না যে, সেই অপারগতার কথাটাই রবীন্দ্রনাথ এই গল্পে বলেন। বলেন খুবই সংক্ষিপ্ত পরিসরে, একেবারেই অপ্রগলভ তাঁর গল্পটি এখানে। মিতায়তন। যতটুকু না বললে নয়, ততটুকুই উচ্চারণ করেন তিনি এখানে। ‘হারিয়ে যাওয়া’ কবিতার ‘বামী’, সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে যেতে প্রদীপটা যার বাতাসে নিভে গেছিল, যে কেঁদে বলে উঠেছিল, ‘হারিয়ে গেছি আমি’, সেই ‘বামী’-ই হয়তো এ গল্পে ‘সুভা’ হয়ে দেখা দিয়েছে।

মেয়েটির নাম ‘সুভাষিণী’, বড়ো দুই দিদি সুকেশিনী, সুহাসিনীর সঙ্গে মিল দিয়ে তার নামকরণ করা হয়েছিল। কিন্তু যখন দেখা গেল, মেয়েটি বোবা, কথা বলতে পারে না, তখন সেই নাম যাতে ব্যঙ্গাত্মক না হয়ে ওঠে, সেই কথা ভেবে তার ব্যথিতহৃদয় পিতা বাণীকণ্ঠ বা বেদনাবিরূপ জননী তাকে সংক্ষেপে ‘সুভা’ বলতে লাগলেন, কিংবা গাঁয়ের গোঁসাইদের বাড়ির কোনো-কাজে-না-লাগা ছেলে প্রতাপ তাকে ডাকতে লাগল ‘সু’ বলে।

বাবার নাম ‘বাণীকণ্ঠ’, মেয়ের নাম ‘সুভাষিণী’। শব্দ নিয়ে যে ভাবছিলেন রবীন্দ্রনাথ এ গল্প লেখার সময়, এবম্বিধ নামকরণ থেকে তা বেশ টের পাওয়া যায়। শব্দের ব্যর্থতা নিয়ে, নিঃশব্দের পূর্ণতা নিয়েও। এই জন্যেই প্রথম থেকেই ‘সুভাষিণী’র নামটাকে ছেঁটে ফেলে ‘সুভা’ বা ‘সু’ করে দিয়ে তিনি এর ইঙ্গিত পাঠাচ্ছিলেন। আমরা বুঝতে পারছিলাম, আমাদের সঙ্গে এমন কোনো চরিত্রের দেখা হয়েছে, যে তার অস্তিত্বের অসম্পূর্ণতার জন্য সমাজে সংকুচিত, সংক্ষিপ্ত, সকুণ্ঠিত হয়ে আছে।

মেয়ে কেন? ছেলে নয় কেন? তার একটা সহজ কারণ এই, যে সময়ে (১২৯৯ বঙ্গাব্দে), যে সামাজিক প্রতিবেশে বসে এ গল্প লিখছেন রবীন্দ্রনাথ, সেখানে বোবা ছেলের গতি হয় সহজেই, কিন্তু মেয়ে যদি বোবা হয়, তবে তার ভবিষ্যৎ একেবারেই অনিশ্চিত। একথা দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সেই সময়ের পল্লীবাংলার এবং অনেকাংশে এই সময়েও নিম্নবিত্ত পরিবারের কন্যার একমাত্র ভবিষ্যৎ বিবাহে। আর তখনকার কথা তো কহতব্য নয়। মেয়েরা শিক্ষাদীক্ষা থেকে একেবারেই বঞ্চিত। কথায় বলে ‘কন্যাদায়’। এ গল্পের শেষের দিকেও বাণীকণ্ঠকে পীড়িত হতে হবে সেই ‘দায়ে’। বোবা মেয়ের বিয়ে হবে কী প্রকারে? গ্রামে ঘরে কথার শেষ নেই বিবাহযোগ্যা অনূঢ়া মেয়েকে নিয়ে। সুভাকেও তো বিয়ে দেওয়া হবে, সে যে মূক— এই পরিচয় গোপন করে, যার ফল মর্মান্তিক। তাই অস্তিত্বের যে অন্তর্লীন বেদনার কথা, যে অসহায়তার কথা লিখতে বসেছেন রবীন্দ্রনাথ, তার পূর্ণ চিত্র ‘সুভা’ মেয়ে না হলে কিছুতেই ফুটে উঠত না, সন্দেহ নেই।

একথা সত্য। কিন্তু এইটিই একমাত্র কারণ নয়। সুভা মেয়ে কেন, তার অন্যতর নিগূঢ় কারণ আছে। এমন একটি মানবচরিত্রের এখানে প্রয়োজন গল্পকারের, যে কিনা প্রকৃতির মুখোমুখি এসে বসবে। প্রকৃতি নারীস্বভাবা, তাই প্রকৃতির পারসনিফিকেশন ‘সুভা’ও নারী। প্রকৃতি অবোলা, মানুষের ভাষা প্রকৃতির জানা নেই। সুভা মানুষ হয়েও কথা বলতে পারে না—বোবা মেয়ে। রবীন্দ্রনাথ লেখেন, ‘এই বাক্যহীন মনুষ্যের মধ্যে বৃহৎ প্রকৃতির মতো একটা বিজন মহত্ত্ব আছে।’ মূক প্রকৃতি ও শব্দসামর্থ্যহীন সুভা—তাই একই সত্তার দুটি মেরু; একজন অন্যকে সম্পূর্ণতা দিচ্ছে। তাদের মধ্যে যে ভাববিনিময়, তাতে ভাষার মধ্যস্থতা নেই বলেই তা অনর্গল। সেখানে কোনো অভাব নেই। কোনো অসহায়তা নেই। নিঃশব্দের পূর্ণতা, নিঃশব্দের ঐশ্বর্য সুভা ও প্রকৃতি—এই দুই সখীর ভাববিনিময়কে মহার্ঘ করে রেখেছে।

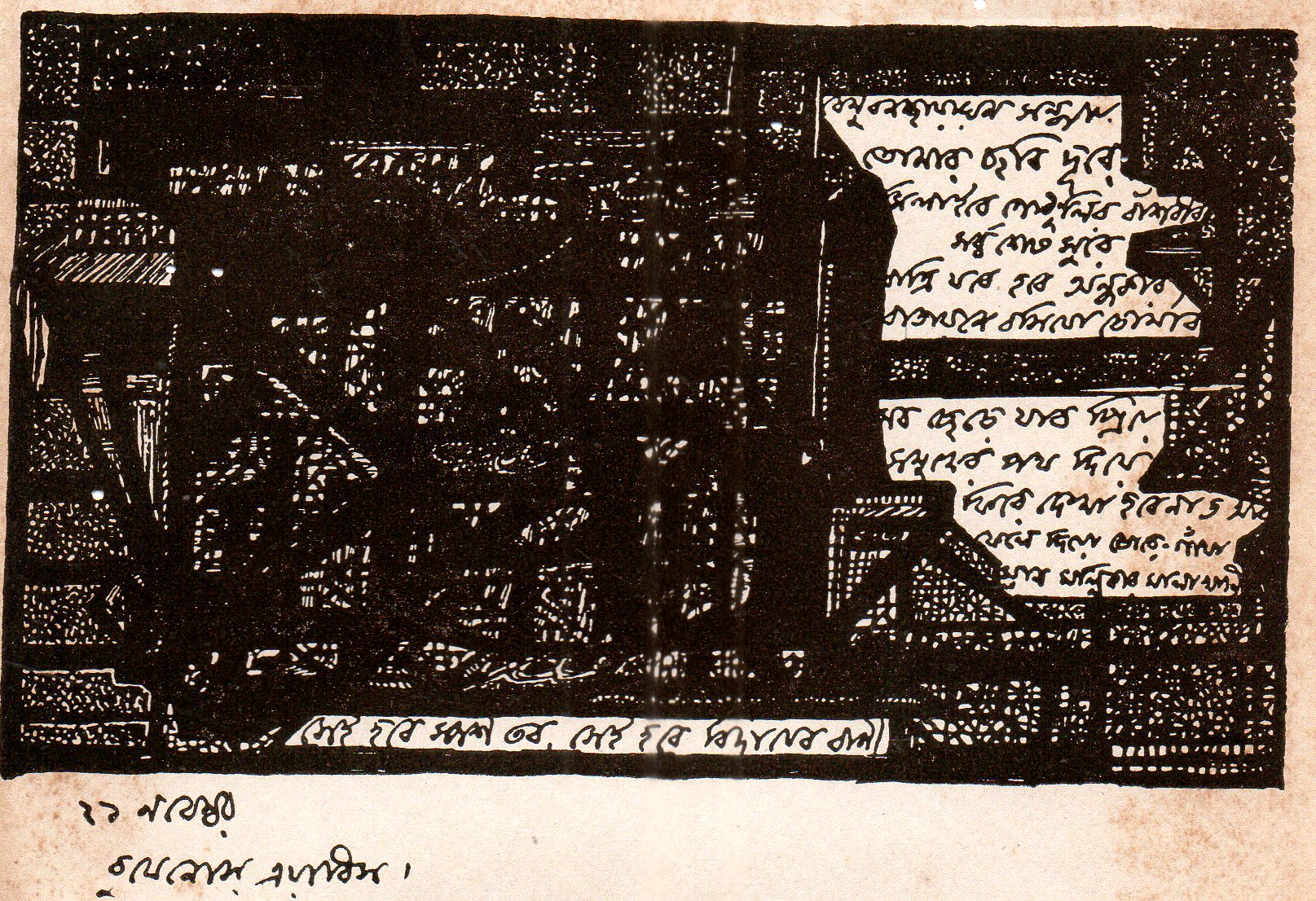

সেই ভাববিনিময়ের সম্ভার রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেন প্রায় অপার্থিব নৈপুণ্যে। ‘মধ্যাহ্নে যখন মাঝিরা জেলেরা খাইতে যাইত, গৃহস্থেরা ঘুমাইত, পাখিরা ডাকিত না, খেয়া-নৌকা বন্ধ থাকিত, সজন জগৎ সমস্ত কাজকর্মের মাঝখানে সহসা থামিয়া গিয়া ভয়ানক বিজন মূর্তি ধারণ করিত, তখন রুদ্র মহাকাশের তলে কেবল একটি বোবা প্রকৃতি এবং একটি মেয়ে মুখামুখি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত—একজন সুবিস্তীর্ণ রৌদ্রে, আর-একজন ক্ষুদ্র তরুচ্ছায়ায়।’

একদিকে যেমন লিখছেন, ‘প্রকৃতি যেন তাহার (সুভা-র) ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়’, অন্যদিকে আবার ‘প্রকৃতির এই বিবিধ শব্দ এবং বিচিত্র গতি, ইহাও বোবার ভাষা—বড়ো বড়ো চক্ষুপল্লববিশিষ্ট সুভার যে-ভাষা তাহারই একটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার; ঝিল্লিরবপূর্ণ তৃণভূমি হইতে শব্দাতীত নক্ষত্রলোক পর্যন্ত কেবল ইঙ্গিত, ভঙ্গী, ক্রন্দন এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস।’

এখানেই সেই বড়ো কথাটি রয়েছে। প্রকৃতি যে-নির্ভাষ ইঙ্গিত পাঠাচ্ছেন, সুভা তার কালো কালো শব্দহীন চোখের ইশারায় তারই তো উত্তর দিচ্ছে! সুভা এখানে বিশ্বপ্রকৃতির সংক্ষিপ্ত রূপ, বিশ্বপ্রকৃতি সুভারই সম্প্রসারণ। সুভা যে-রাগসঙ্গীতের আলাপ, বিশ্বপ্রকৃতি সেই রাগেরই বিস্তার। সুভা অণুবিশ্ব, প্রকৃতি মহাবিশ্ব। এই অণুবিশ্ব আর মহাবিশ্ব একই পরিকল্পনার অঙ্গ—built on the same plan. এই কসমিক ডান্স বা মহাজাগতিক নৃত্যই ‘সুভা’ গল্পের মর্মবস্তু। এত বড়ো একটা ভাবনা রবীন্দ্রনাথ একটি বোবা মেয়ের ক্ষুদ্রপরিসর করুণ আখ্যানে অবলীলায় ধরে দিয়েছেন, সেটাই সমূহ বিস্ময়ের।

সুভারূপী অণুবিশ্বের সঙ্গে ওই সুদূর মহাবিশ্বের কথোপকথনের আরও অনির্বচনীয় দৃষ্টান্তঃ ‘গভীর পূর্ণিমারাত্রে সে এক-একদিন ধীরে শয়নগৃহের দ্বার খুলিয়া ভয়ে ভয়ে মুখ বাড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখে, পূর্ণিমা-প্রকৃতিও সুভার মতো একাকিনী সুপ্ত জগতের উপর জাগিয়া বসিয়া— যৌবনের রহস্যে পুলকে বিষাদে অসীম নির্জনতার একেবারে শেষ সীমা পর্যন্ত, এমন-কি তাহা অতিক্রম করিয়াও থমথম করিতেছে, একটি কথা কহিতে পারিতেছে না। এই নিস্তব্ধ ব্যাকুল প্রকৃতির প্রান্তে একটি নিস্তব্ধ ব্যাকুল বালিকা দাঁড়াইয়া।’

এই নির্ভাষ অথচ চিন্ময় সংলাপ, প্রকৃতি ও মানুষের এমন নিরর্গল একতানতা থেকে সুভাকে যদি ছিন্ন করার চেষ্টা করা হয়, তবে তার থেকে বেশি মর্মন্তুদ বেদনা আর কিছুতেই সঞ্চারিত হতে পারে না। বাগ্দেবী সরস্বতী যদি বোবা হন, তবে তার থেকে অন্তর্গূঢ় বেদনা আর জন্মে কীসে? এই pathos of existence-এর সমকক্ষ কারুণ্য সাহিত্যে আর কোথায় আছে! সুতরাং রসসৃষ্টির সেই সুযোগ রবীন্দ্রনাথ কোনোমতেই আর হারাতে চাননি। প্রকৃতি ও সুভার ঐক্যসূত্রকে তিনি ছিন্ন করতে চান এবার সামাজিক বিবাহের তথাকথিত মঙ্গলসূত্রের ধারে, যা বস্তুত এক্ষেত্রে অমঙ্গলই ডেকে আনবে।

সুভার বিয়ে না দিলে সুভার পরিবার গ্রামে একঘরে হওয়ার সম্ভাবনা, কন্যাদায়গ্রস্ত বাণীকণ্ঠ অতএব সুভার বিয়ের তোড়জোড় করতে বাধ্য হন। পাত্রপক্ষকে মেয়ে দেখানোর জন্য কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা করে পরিবারটি। সেই চলে যাওয়ার আগের রাত্রে আসন্ন বিচ্ছেদের ঠিক প্রাক্-মুহূর্তে সুভা তার সমস্ত সত্তা যেন মিশিয়ে দিতে চায় প্রকৃতির মধ্যে সকরুণ আর্তির ভিতরঃ

“সেদিন শুক্লাদ্বাদশীর রাত্রি। সুভা শয়নগৃহ হইতে বাহির হইয়া তাহার সেই চিরপরিচিত নদীতটে শষ্পশয্যায় লুটাইয়া পড়িল—যেন ধরণীকে, এই প্রকাণ্ড মূক মানবমাতাকে দুই বাহুতে ধরিয়া বলিতে চাহে, ‘তুমি আমাকে যাইতে দিয়ো না মা, আমার মতো দুটি বাহু বাড়াইয়া তুমিও আমাকে ধরিয়া রাখো।’ ”

তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? এই যে গানভঙ্গ, এই যে প্রকৃতি ও মানবাত্মার বিচ্ছেদ—একে ঘটাচ্ছে কে? ঘটাচ্ছে ভণ্ড প্রতারণাময় সমাজ, তার অথর্ব স্থবির প্রথা, বা ভালো করে বললে মনুষ্যসমাজের ভাষার ভুবন। যে ভুবনে সুভাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে প্রকৃতিজননীর বিরাট অঞ্চল থেকে, সর্বশী ও পাঙ্গুলি নামের দুটি স্নেহপ্রবণ গাভী, স্নেহার্থী মার্জারশিশুটির সঙ্গ থেকে, গোঁসাইদের বাড়ির অকাজের সদস্য প্রতাপের স্নেহসান্নিধ্য থেকে বিছিন্ন করে। এই চলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সুভা আর কালিদাসের শকুন্তলা একই সূত্রে গাঁথা হয়ে আছে। এবং সুভাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শব্দশহর কলকাতায়, যেখানে মেয়ে-দেখানোর জন্য ‘সুভার মা একদিন সুভাকে খুব করিয়া সাজাইয়া দিলেন। আঁটিয়া চুল বাঁধিয়া খোঁপায় জরির ফিতা দিয়া অলংকারে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার স্বাভাবিক শ্রী যথাসাধ্য বিলুপ্ত করিয়া দিলেন।’

চমৎকার! তার মানে ভাষাতীত ভাবকে, নিরঙ্কুশ চিন্তাকে আমরা অনুপম বাচনের রীতিতে, শব্দের নিগড়ে, অলংকারের শৃঙ্খলে, পরিবেশনার আয়োজনে এইভাবেই কৃত্রিম আচ্ছন্নতায় ঢেকে দিয়ে বিশুদ্ধ ভাবের স্বাভাবিক শ্রী যথাসাধ্য লুপ্ত করে থাকি। স্পষ্ট ইঙ্গিত। তাকে পাত্রস্থ করতে হবে যে! কিন্তু তার ফল কী?

ফল হল এই। পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখে বুঝলেন, ‘ইহার হৃদয় আছে… যে-হৃদয় আজ বাপমায়ের বিচ্ছেদসম্ভাবনায় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে, সেই হৃদয় আজ বাদে কাল আমারই ব্যবহারে লাগিতে পারিবে। শুক্তির মুক্তার ন্যায় বালিকার অশ্রুজল কেবল বালিকার মূল্য বাড়াইয়া দিল, তাহার হইয়া আর কোনো কথা বলিল না।’

এক হিসেবে আমরা লেখকেরা এটাই তো করে চলেছি। কোনোকিছু সৃজনের আগে আমাদের অন্তর্লোকে যে ভাবের আলোড়ন ওঠে, সে আলোড়ন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে লেখকের নীরব সংলাপ। কিন্তু সেই ভাবনা যখন বয়স্থা কন্যার মতো পরিণত হয়ে ওঠে, তখন তাকে আমরা শব্দ দিয়ে সাজাই। সাজাতে সাজাতে তার স্বাভাবিক শ্রী পর্যন্ত অবলুপ্ত করে দিই। এবার আসে পাঠকের দরবার। সেখানে কনে-দেখা আলোয় লেখাটির সঙ্গে পাঠকের দেখা হয়। সহৃদয় পাঠক আর কজন? প্রায় সকলেই উপভোক্তা মাত্র। সেই সব উপভোক্তারা বেশ করে বিচার করে দেখেন, ‘ইহার হৃদয় আছে… যে-হৃদয় আজ বাপমায়ের বিচ্ছেদসম্ভাবনায় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে, সেই হৃদয় আজ বাদে কাল আমারই ব্যবহারে লাগিতে পারিবে।’ এই যে কনজিউমেরিজম, ইউটিলিটারিয়ানিজম, এই যে ‘আমার কাজে লাগিবে’—এটাকেই তো নগ্নভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এখানে। কোনো একটা লেখার মেরিট বিচার করেন যাঁরা, তাঁরাই তো এই সাহিত্যসমাজে ‘ক্রিটিক’ আখ্যায় অভিহিত, জীবনানন্দের ‘সমারূঢ়’ কবিতার ‘ছায়াপিণ্ড’ তো তাঁরাই।

সুভার বিয়ে হয়ে যায়। তার বাক্শক্তিহীনতা গোপন রাখেন তার মা-বাবা। বিয়ের পরে পাত্রপক্ষ আবিষ্কার করেন, সুভা বোবা।

তার পর কী হয়? বিবাহের সামাজিক ব্যবসা চলতে থাকে, আমাদের শব্দব্যবসাও যেমন নিয়ত চলনশীল। রবীন্দ্রনাথ জানিয়ে দেন আমাদের, ‘এবার তাহার স্বামী চক্ষু এবং কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া এক ভাষাবিশিষ্ট কন্যা বিবাহ করিয়া আনিল।’

গল্প এখানেই শেষ হয়ে যায়। অনেক প্রশ্ন মনের মধ্যে উঠে আসে, যার উত্তর নেই। সুভাকে কি তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন ফিরিয়ে দিয়ে যায় চণ্ডীপুরে তার পিত্রালয়ে? নাকি অত্যাচার করে মেরে ফেলে? অথবা সুভা এক বিড়ম্বিত জীবন কাটায় শ্বশুরবাড়িতে? শ্বশুরবাড়ির সেই বিড়ম্বিত জীবন কেমন ছিল সুভার? শব্দের বাজারে ভাষাহীন ভাবের নিঃশব্দ পদসঞ্চার? যদি বাপের বাড়িতে তাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাওয়া হয়ে থাকে, তাহলে ফিরে এসে সেই অনর্গল বাতাস, সেই বাঁধনহীন আকাশ, অনাবিল নদীতীর, নক্ষত্রদীপিত রাত্রি, নিদাঘতপ্ত দ্বিপ্রহর, প্রতাপের স্নেহসান্নিধ্য, সেই বিরাট প্রকৃতির উদার দিগঙ্গনের ভিতর কেমন ছিল প্রত্যাবৃত কন্যাটির আনন্দযাপন?

এসব প্রশ্নের উত্তর দেননি রবীন্দ্রনাথ। ছোটোগল্পের প্রথা মেনেই তিনি নীরব হয়ে রয়েছেন। এমন কত সুভার অশ্রুবারিকণা অলক্ষিতে ঝরে যায়, কে তার খবর রাখে!

কিন্তু এই সম্ভাবনাগুলি বীতনিদ্র রাখে আমাকে। আমি ভেবে চলি, সুভার শেষ পর্যন্ত কী হল? সে কি ‘ছুটি’ গল্পের ফটিকের মতন মর্মান্তিক, নাকি ‘অতিথি’ গল্পের তারাপদর মতো নির্মুক্ত? সুভার নানারকম পরিণতি আমি রচনা করি মনে মনে।

কিন্তু সেসব অন্য গল্প। বা বড়ো কোনো গল্পের সম্ভাবনাময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ— ছোটো ছোটো কুসুমিত অণু-আখ্যান।

বড়ো সুন্দর বিশ্লেষণ! লেখককে শ্রদ্ধা জানাই।

আপনি আমার নমস্কার নেবেন।

তাঁর সৃষ্টিসমূহের পাশাপাশি এই উজ্জ্বল লেখাটির কাছেও বারবারই ফিরে আসতে হবে আমাকে। আসবো, পড়বো, চুপ করে বসে থাকবো। লেখককে প্রণাম জানাই।

আপনি আমার নমস্কার নেবেন। এ খুব তুচ্ছ গেঁয়ো ফুল। আপনার ভালো লেগেছে। সে আমারই পাওয়া।

সন্মাত্রনন্দ দা,কী বলে যে শ্রদ্ধা জানাব ভেবে পাচ্ছি না । এখান থেকেই যেন এক অন্য শুভার শুভারম্ভ।পথ খুলে দিলেন আপনি। আপনি ধন্য ।