মেরু-নিশীথের নাবিকেরা

নবম পর্ব

পার্থজিৎ চন্দ

গ্রহণ-বর্জনের স্বাধীনতা ও শিল্প

একটি দৃশ্য কল্পনা করা যাক, রাজার সৈন্যরা আসছে। প্রান্তরের পর প্রান্তর পেরিয়ে আসছে, তাদের হাতে অস্ত্র; রক্তপিপাসায় ধকধক করছে তাদের চোখ। গ্রামের কৃষকেরা তাদের দেখল এবং লুকিয়ে পড়ল গাছের আড়ালে।

রাজার সৈন্য চলে গেল, হয়তো তাদের বর্শাফলা থেকে মাটির উপর ঝরে পড়েছে রক্তের ফোঁটা; তাদের চলে যাবার পথের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল কৃষকেরা। বেরিয়ে এল গাছের আড়াল থেকে। আবার ঝুঁকে পড়ল মাটির উপর, ফসলের উপর। ফলস ফলানোর আদি-প্রণোদনা ছেয়ে রয়েছে তাদের চোখে-মুখে। যেন ওই রাজার সৈন্যদের চলে যাওয়ার বিষয়টি কিছুই নয়; আবহমানের কাছে তুচ্ছ একটি বিষয়। কৃষকের ভেতর প্রবেশ করে থাকা কৃষিচেতনা তাকে রাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বাধা দিয়েছে কি না, সে চেতনার বিপ্রতীপে কৃষকের সত্তায় আরও মহত্তর কোনও চেতনা জেগে রয়েছে কি না সে প্রশ্ন করা এখানে নিরর্থক। কারণ প্রায় এমনই এক কল্প-ফ্রেমের ভেতর দিয়ে রবার্ট পেইন আধুনিক সমররীতি, অস্ত্রসম্ভারের সম্পর্কে ‘উদাসীন’ (এবং তার ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আশ্চর্য আচরণ করে ফেলা) মহাত্মা গান্ধী’কে ধরতে চেয়েছেন। বিশেষ করে ১৯৩৮-৩৯ সালে মহাত্মার বেশ কিছু আচরণ রবার্ট’কে এভাবে ভাবতে বাধ্য করেছে।

‘ইতিহাসের করুণ কঠিন ছায়াপাতের দিনে’ (শতাব্দী/ জীবনানন্দ দাশ) যখন ‘ইতিহাসের সমস্ত রাত মিশে গিয়ে একটি রাত্রি আজ পৃথিবীর তীরে’ তখন কি সেই তামস-রক্তসমুদ্রের কাছে দাঁড়িয়ে দর্শনের বিপুল অর্জনের উপর ডানা মেলে ঘুরতে শুরু করে প্রতারক-পাখি? এমনকি অস্ত্রের ও ক্ষমতার নিগূঢ় প্রতাপের বিরুদ্ধে সারাজীবন যে মানুষের মহাযাত্রা তাঁকেও কি গ্রাস করে এক ধরণের অবসাদ ও সে অবসাদ থেকে উৎপন্ন হতে শুরু করে সমকাল ও ঘটমান-ইতিহাসের ক্ষেত্রে আদ্যন্ত ভ্রান্ত মূল্যায়ণ? মৌল-বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত না হয়েও ভ্রান্তির আশ্চর্য ক্ষমতায় সে মানব-সন্তান শোষিতের সত্য’কে খণ্ড-বাস্তবতা থেকে বিচার করে শাসক, ক্ষমতা ও চূড়ান্ত ফ্যাসিস্ট শক্তি’র দ্বারা ঘটা সদর্প হত্যাপ্রক্রিয়া’কে কিছুটা লঘু করে দেখতে শুরু করেন। প্রায় প্রতিসন্দর্ভ তৈরি করে নেন মনে মনে শুধুমাত্র ক্ষণিকের ভ্রান্তির বশে। মানবতা ও অহিংসার যে হিরণ্ময় গর্ভগৃহ সেখানে ছায়া ফেলতে থাকে রক্তমেঘ। চলমান ইতিহাস ও সময়-প্রবাহের মধ্যে দাঁড়িয়ে এ ভ্রান্তি যে শুধুমাত্র গান্ধীজী’কেই আক্রান্ত করেছিল তা অবশ্যই নয়। এই এক ধরণের উদাহরণে ইতিহাস আকীর্ণ হয়ে রয়েছে। নিছক পলিটিশিয়ান থেকে বিরল ‘স্টেটসম্যান’ হয়ে ওঠা ব্যক্তিমানুষকেও বেশিরভাগ সময়ে তাড়া করে বেড়ায় এ স্কন্ধকাটা প্রেত। তবে তাও হয়তো শেষ সত্য নয়, শেষ সত্য হয়তো সামগ্রীকতার সন্ধান করার মধ্যে দিয়েই অর্জিত হতে পারে। সে প্রসঙ্গে কিছুটা পরে আসা যাবে। কিন্তু একজন অতি-বিরল রাষ্ট্রনায়ক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অথবা মৌল রাজনৈতিক-দর্শনের জন্ম দেওয়া মানুষ যখন ধরা দেন শিল্প-স্রষ্টার কাছে… তার ফলে যে সত্য আবিষ্কৃত হয়, যে প্রস্তরিভূত অন্ধকারের ক্রম-বিলয় প্রতিভাত হতে শুরু করে স্রষ্টার কাছে… সে ‘সত্য’র সঙ্গে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সত্যের কতটা সংলগ্নতা থাকতে পারে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হবার পর? যে সত্যের সন্ধান গান্ধীজীর ভেতর আবিষ্কার করেছিলেন জীবনানন্দ অন্তত তাঁর দুটি কবিতায়, তার সঙ্গে মহাত্মার ‘বিচ্যুতি’র সম্পর্ক কতটা? এবং আরেকটি প্রশ্ন’ও উঠে আসতে পারে এখান থেকে, তৈরি হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ এক আলোচনার পরিসর। জীবনানন্দের আরেকটি কবিতা (গান্ধীজীকে নিয়ে কবিতা দুটি বাদে) সে ক্ষেত্রে সূচনাবিন্দুর কাজ করতে পারে।

শিল্পীর গ্রহণ-বর্জনের স্বাধীনতাকে কি ইতিহাস চেতনার ভ্রান্তি বা নির্ভুলতা দিয়ে বিচার করা যায়? একবার সৃষ্টি হয়ে যাবার পর শিল্পে ধরে থাকা ইতিহাস- চেতনা বা ব্যক্তি-মূল্যায়ন সংশোধনের অতীত হয়ে পড়ে? না কি, শিল্পে ধরা ব্যক্তির মূল্যায়ন (যদিও সার্থক শিল্পের ক্ষেত্রে এই ‘মূল্যায়ন’ বিষয়টি শিল্পের সঙ্গে এমনভাবে মিশে যায় যে তাকে পৃথক করে পাথুরে প্রমাণ দিয়ে ‘জাস্টিফায়েড’ করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ঝুঁকি রয়ে যায়) শিল্পের শর্ত মেনেই ‘মৌলিক’ এবং তা পরিবর্তন-নিরপেক্ষ?

এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে একবার রাজকুমারী অমৃত কাউর’কে লেখা গান্ধীজীর একটি চিঠির কাছে ফিরে যাওয়া যাক, চিঠিটি লিখিত হয়েছিল ১৯৪০ সালে, গান্ধীজী লিখছেন, ‘যেভাবে হিটলার’কে চিত্রিত করা হচ্ছে আমি তার সঙ্গে ‘সম্পূর্ণ’ সহমত নই। হিটলার এক অদ্ভুত ক্ষমতার প্রদর্শন করে চলেছেন, তিনি খুব বেশি রক্তপাত না-ঘটিয়ে বিজয় অর্জন করছেন…।’

চিঠিটির সাল-তারিখের দিকে একবার নজর দেওয়া দরকার; হিটলার যে ‘হিটলার’-এ রূপান্তরিত হচ্ছে সে সম্পর্কে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের মনে কোনও সন্দেহের অবকাশ ছিল না, ছিল শুধু গান্ধীজীর মনে ও মননে।

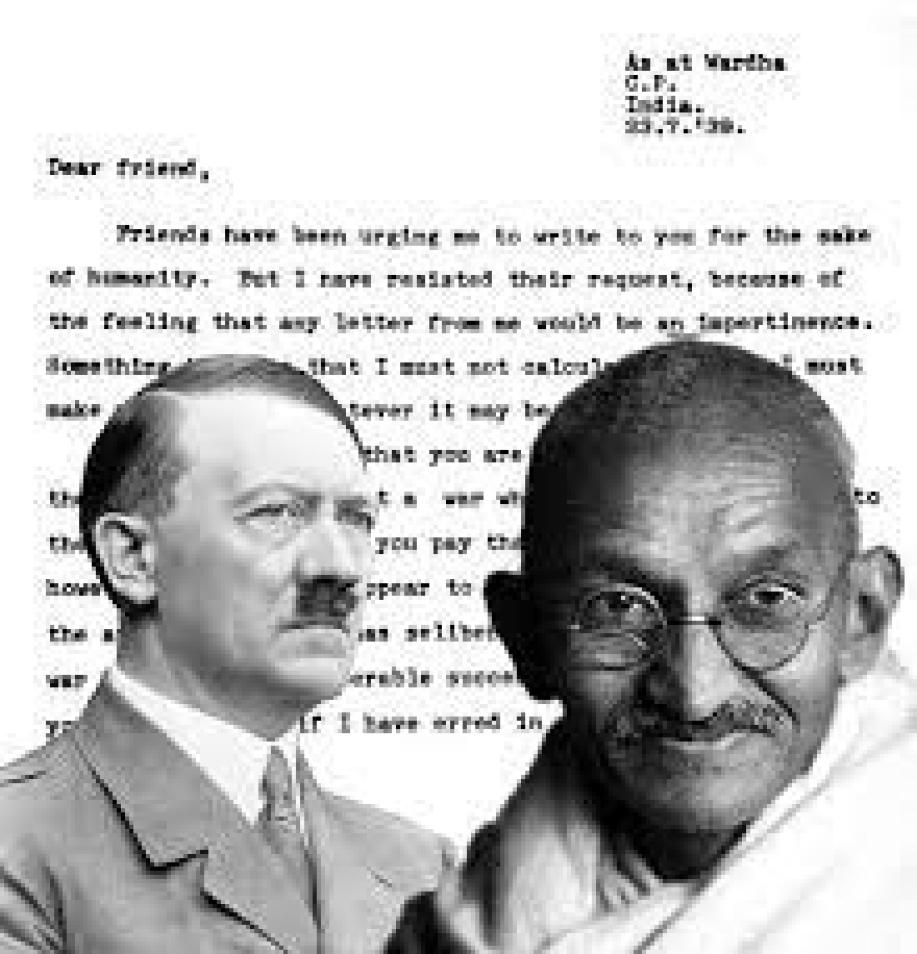

কী অসহায় সে অহিংসার পথ যে চোখের সামনে দিনের পর দিন দেখতে বাধ্য হয় অস্ট্রিয়ার পতন, স্পেন প্রায় পতনের খাদের সামনে দাঁড়িয়ে, চিন নিজেকে আবৃত করে ফেলছে খোলসের মধ্যে। সে অন্ধকার আর নিরাশার মধ্যে কি কোথাও মরিয়া হয়ে ওঠার উপাদান ছিল? সে উপাদান কি আক্রান্ত করেছিল মহাত্মাকে, যে তাড়নায় হিটলার’কে তাঁর মনে হয়েছিল বামনাকৃতি ‘মাসিহা’? ইতিহাসের কী অসম্ভব ট্রাজেডি, মহাত্মা ১৯৩৯-এর ২৩ জুলাই সেই বিখ্যাত চিঠি লিখছেন হিটলার’কে, লিখছেন, ‘বন্ধুরা আমাকে বারবার প্ররোচিত করছে মানবজাতীর কল্যাণে আপনাকে চিঠি লিখতে। কিন্তু আমি এতদিন এ অনুরোধ মানিনি, কারণ আপনার কাছে আমার এ চিঠি ধৃষ্টতা হিসাবে গণ্য হতে পারে। (আজ) আমার মনে হচ্ছে চিঠি আপনাকে লেখা উচিত, তার যে মূল্যই থাকুক না আপনার কাছে, চিঠি আপনাকে লেখা উচিত।

এটা এখন পরিষ্কার যে পৃথিবীতে আপনিই একমাত্র ব্যক্তি (এখন) যিনি মানবজাতী ও মানবতাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন। আপনি কি যে কোনও মূল্যে একবার সে চেষ্টা করে দেখতে পারেন? আপনি কি একজন যুদ্ধবিরোধীর কাছ থেকে এ আবেদন গ্রহণ করবেন?

আপনাকে বিব্রত করার জন্য অগ্রিম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি…’

-হিটলারের প্রতি এই অদ্ভুত নরম স্বর ইতিহাসের গূঢ় প্রহেলিকা।

খণ্ডিত সত্যের দিকে নজর দেবার বদলে গান্ধীজীর আরেকটি পত্রের দিকে নজর দেওয়া যাক, এটিও হিটলার’কে উদ্দেশ্য করে লেখা –

DEAR FRIEND,

That I address you as a friend is no formality, I own no foes. My business in life for the past thirty-three years has been to enlist the friendship of the whole humanity by befriending mankind, irrespective of race, colour or creed. I hope you will have the time and desire to know how a good portion of humanity who have been living under the influence of that doctrine of universal friendship, view your actions. We have no doubt about your bravery or devotion to your fatherland, nor do we believe that you are the monster described by your opponents. But your writings and pronouncements and those of your friends and admirers leave no room for doubt that many of your acts are monstrous and unbecoming of human dignity especially in the estimation of men like me who believe in universal friendliness. Such are your humiliation of Czechoslovakia, the rape of Poland and the swallowing of Denmark. I am aware that your view of life regards such spoliations as virtuous acts. But we have been taught from childhood to regard them as acts degrading to humanity. Hence, we cannot possibly wish success to your arms.

But ours is a unique position. We resist the British imperialism no less than Nazism. If there is a difference, it is in degree. One-fifth of the human race has been brought under the British heel by means that will not bear scrutiny. Our resistance to it does not mean harm to the British people. We seek to convert them, not to defeat them on the battlefield. Ours is an unarmed revolt against British rule. But whether we convert them or not, we are determined to make their rule impossible by non-violent non-cooperation. It is a method in its nature undefeatable. It is based upon the knowledge that no spoliator can compass his end without a certain degree of cooperation, willing or compulsory. from the victim. Our rulers may have our land and bodies but not our souls. They can have the former only by complete destruction of every Indian- man, woman and child.

That all may not rise to that degree of heroism and that a fair amount of frightfulness can bend the back of revolt is true; but the argument would be beside the point. For, if a fair number of men and women can be found in India who would be prepared, without any ill-will against the spoliators, to lay down their lives rather than bend the knee to them, they will have shown the way to freedom from the tyranny of violence. I ask you to believe me when I say that you will find an unexpected number of such men and women in India. They have been having that training for the past twenty years…

In non-violent technique, as I have said, there is no such thing as defeat. It is all “do or die,” without killing or hurting. It can be used practically without money and obviously without the aid of the science of destruction which you have brought to such perfection. It is a marvel to me that you do not see that it is nobody’s monopoly. If not the British, then some other power will certainly improve upon your method and beat you with your own weapon. you are leaving no legacy to your people of which they would feel proud. You cannot take pride in a recital of cruel deeds, however skilfully planned. I therefore appeal to you in the name of humanity to stop the war….

During this season when the hearts of the peoples of Europe yearn for peace we have suspended even our own peaceful struggle. Is it not too much to ask you to make an effort for peace during a time which may mean nothing to you personally, but which must mean much to the millions of Europeans whose dumb cry for peace I hear, for my ears are attuned to hearing the dumb millions.

I had intended to address a joint appeal to you and Signor Mussolini whom I had the privilege of meeting when I was in Rome during my visit to England as a delegate to the Round Table Conference. I hope that he will take this as addressed to him also with the necessary changes…

-এ চিঠিতে তিনি বেশ কঠোর কিছু কিছু প্রশ্নে, হিটলার’কে বিদ্ধ করতে ছাড়ছেন না। কিন্তু মাঝে মাঝে যে যুক্তি ও পথের উল্লেখ করছেন তা বেশ অস্বস্তিকর। ব্রিটিশ উপনিবেশের হাজার কলঙ্কময় অধ্যায় থাকলেও তাকে নাৎসি-বাহিনির সঙ্গে তুলনা করা যায় কি না, ফ্যাসিস্ট শক্তির সমান্তরাল প্রবণতা হিসাবে উল্লেখ করা কতটা সঙ্গত তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে আসতে বাধ্য। অবশ্য পরমুহূর্তেই তিনি ‘ডিগ্রি’র উল্লেখ করেছেন। সব থেকে বেশি অস্বস্তিকর, গান্ধীজী চিঠির প্রথমদিকে হিটলারের পিতৃভূমির প্রতি প্রেম ও সাহসিকতার বেশ প্রশংসাই করেছিলেন।

কিন্তু এ চিঠি’তে অহিংসার প্রতি তাঁর আস্থা ও দৃঢ় বিশ্বাস ফুটে উঠেছে; এবং সে বিশ্বাসভরা চিঠি উড়ে যাচ্ছে ইতিহাসের ঘৃণ্যতম এক শাসক ও ঘাতকের কাছে। একজন মানুষ তাঁর সমস্ত ‘ত্রুটি’ নিয়ে হাহাকার করছেন শান্তির জন্য; সে কারণে মরিয়া তাঁর কাছে যা ভেসে আসছে তাকেই তিনি খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছেন।

যেন এক দানবের কাছে ভিক্ষা চাইছেন একজন ঋষি; বারবার বলতে চাইছেন, ‘আমাকে বিশ্বাস করো তুমি…।’ বোঝাতে চাইছেন, তুমি তোমার রাষ্ট্রের মানুষের কাছে যে ইতিহাস রেখে যাচ্ছ একদিন তারা তার কারণে লজ্জিত হবে। এ উন্মত্ত সময়ে, তোমার উন্মত্ততার কাছে হাঁটু মুড়ে বসেও তোমাকে শান্তির বিষয়ে বিশেষ কিছু বলার নেই; কিন্তু আমি লক্ষ লক্ষ ইউরোপবাসীর বোবা-কান্না শুনছি… শুনে চলেছি।

আমার কান সে বোবাকান্না শোনার জন্য সজাগ হয়ে আছে…

এই জেগে, বহুদিন পর শঙ্খ ঘোষ যাকে একটি ‘ধর্ম’ হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন, ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে রয়েছে দ্বিতীয় চিঠি’তে।

এমনকি ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো’কে লেখা চিঠিতে তিনি মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতে চাইছেন, অবশ্যই হিটলার’কে টেবিলের অন্য দিকে রেখে। তবে শিরদাঁড়া দিয়ে হিমস্রোত নেমে যায় আবারও, এখানেও তিনি লিখছেন, ‘Hitler is not a bad man…’

ইতিহাসের এসব অবিস্মরণীয় হাসি আর হাহাকারের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়া যাক জীবনানন্দের ‘মহাত্মা’ কবিতাটির কাছে। দশ লাইনের কবিতা, শেষ পঙক্তিতে এসে জীবনানন্দ মহাত্মার অর্জিত প্রজ্ঞাকেই তুলে ধরছেন, তার আগে বলছেন, ‘অমর সে নয় – কোনো অন্তহীন অমেয় সময় / তার হাতে নেই;’। শেষ তিনটি পঙক্তি’তে আমরা পাচ্ছি, ‘আমাদের এই অন্ধ ক্লান্ত শতাব্দীকে / স্নিগ্ধ করে চলে গেছে সেই যুবা প্রৌঢ় ও স্থবির; / বলেছেঃ মানুষ সত্য, তবু সত্য মানুষের চেয়েও গভীর’।

এ কবিতাটির পাশাপাশি অবশ্যই ফিরে যেতে হবে ‘বেলা অবেলা কালবেলা’র ‘মহাত্মা গান্ধী’ কবিতাটির কাছে।

‘মহাত্মা গান্ধী’ কবিতাটি দীর্ঘ কবিতা; মহাত্মাকে নিবেদিত হয়েও কবিতাটির ভিতর বয়ে চলেছে গভীর সন্দর্ভ-প্রায় স্রোত। শিল্পের আবেদন ক্ষুন্ন হচ্ছে না কোথাও। জীবনানন্দের চিন্তাস্রোত ও কালচেতনার অনুপম নিদর্শন ফুটে উঠছে। পরিধি ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে, নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রসারিত হয়ে চলেছে কবিতাটিতে। ইতিহাসের লালন করা চলিষ্ণুতা রয়েছে, তার গতি ও চলন আধিপত্যবাদী শক্তির কাছে পরাজিত হয়েও উঠে দাঁড়ায়। নৈরাজ্যের লক্ষহীনতার মধ্যে, রক্তনদীর মধ্যে দাঁড়িয়ে মহাত্মা জীবনানন্দের কাছে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। রক্তনদীর অন্ধকার সাঁতরে মানুষের জন্য নতুন ‘প্রশান্ত অমল অন্ধকার’ বহন করে নিয়ে এসেছেন এক ‘মানব’। কবিতাটিতে উন্মত্ততা ও হিংসার নিজস্ব যুক্তি-শৃঙ্খলাকে ভেঙে দিতে দিতে অগ্রসর হছেন জীবনানন্দ। সুদূর অতীত ও নিকট অতীতের মধ্যে কালের দূরত্ব মুছে দেবার বিষয়টি জীবনানন্দের প্রিয় প্রকরণ। এ কবিতাটিতেও রয়েছে তা,

‘একদিন আমাদের মর্মরিত এই পৃথিবীর

নক্ষত্র শিশির রোদ ধূলিকণা মানুষের মন

অধিক সহজ ছিলো – শ্বেতাশ্বতর যম নচিকেতা বুদ্ধদেবের’।

-উপনিষদগুলির মধ্যে শ্বেতাশ্বতর সম্ভবত সর্বশেষ রচিত হয়েছিল। দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদীদের কাছে এই উপনিষদ সমানভাবে গৃহিত। যম ও নচিকেতা শব্দ-দুটির প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা-কথিত সত্যের দিকে যাত্রা শুরু হয়ে যায়। মৃত্যুর অনুসঙ্গে হিসাবে জীবনানন্দ এখানে শব্দ-দুটি ব্যবহার করলেন না, যদিও অধিকাংশ সময়ে যম ও নচিকেতার অনুসঙ্গে মৃত্যুর আবাহন শুরু হয়। একটি শ্লোকে (কঠ-উপনিষদ) স্বয়ং নচিকেতা তার পিতাকে ‘সত্যপালনে’ উৎসাহিত করছে, ‘অনুপশ্য যথা পূর্বে প্রতিপশ্য তথাপরে…।’ সত্যপালনের জন্য এই মৃত্যুযাত্রা ও বুদ্ধদেবের কৃচ্ছ্বতাসাধনের মধ্যে গান্ধীর ‘সত্য’র মূল সুর অনেকাংশে নিহিত রয়েছে।

কিন্তু এরপর জীবনানন্দ যে প্রশ্নমালা তুলে ধরছেন, সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে যে গূঢ় প্রশ্ন ও আবিষ্কারের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন তার জন্য অতীতের ধূসর-জগৎ প্রয়োজন ছিল। সে ধূসর জগতে ঊষাপুরুষদের কাছে, ‘কোথাও বিজ্ঞান নেই, বেশি নেই, জ্ঞান আছে তবু; / কোথাও দর্শন নেই, বেশি নেই, তবুও তন্তর্ভেদী / দৃষ্টিশক্তি র’য়ে গেছে; মানুষকে মানুষের কাছে / ভালো স্নিগ্ধ আন্তরিক হিত / মানুষের মতো এনে দাঁড় করাবার।’

‘বিজ্ঞান’ যে এক বিশেষ আলোর স্পর্শ ব্যতীত নিশ্চেতন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিংসার জড়-প্রবাহ সে নিয়ে নিঃসংশয় ছিলেন জীবনানন্দ।

‘১৯৪৬-৪৭’-এ জীবনানন্দ লিখেছিলেন,

‘অনেক বিদ্যার দান উত্তরাধিকারে পেয়ে তবু

আমাদের এই শতকের

বিজ্ঞান তো সংকলিত জিনিসে ভিড় শুধু – বেড়ে যায় শুধু;’

-এ ধাতব মেধার পথ ধরে ক্রমমুক্তি অধরা থেকে যায়। এবং এ ধাতব মেধার থেকে বহুদূরের এক প্রাণময় পথের সন্ধান দিচ্ছেন গান্ধীজী। জীবনানন্দ গান্ধী-প্রসঙ্গে যে শব্দ ও পঙক্তি ব্যবহার করছেন তার প্রতিটি দিয়েই সম্ভবত গান্ধীজীর সমস্ত যাত্রাপথ’কে চিহ্নিত করা যায়, চিহ্নিত করা যায় তাঁর অন্তর্গত্ শক্তি’কে যার বলে বলিয়ান হয়ে তিনি হিংসা-নদীর পাড় ধরে হেঁটে যাচ্ছেন, জলের ইশারা নিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন; এখানে কয়েকটি পঙক্তি উদ্ধৃত করা যাক,

‘তবু আজ মহাত্মা গান্ধীর মতো আলোকিত মন

মুমুক্ষার মাধুরীর চেয়ে এই আশ্রিত আহত পৃথিবীর

কল্যাণের ভাবনায় বেশি রত; কেমন কঠিন

ব্যাপক কাজের দিনে নিজেকে নিয়োগ ক’রে রাখে

আলো অন্ধকারে রক্তে-কেমন শান্ত দৃঢ়তায়’।

-মুমুক্ষার মাধুরী অতিক্রম করে গান্ধীর যাত্রাপথকে চিহ্নিত করার পাশাপাশি শুরু হয়েছিল আরেক পৃথক সফর। যেমন প্রতিটি মহৎ-সৃষ্টিতেই হয়ে থাকে; ক্ষমতার বিরুদ্ধে ক্ষমতার ‘হয়ে’ ওঠা, বিকল্প ক্ষমতা-কাঠামো যার মূল প্রোথিত হয়ে আছে হিংসা ও রক্তপাতের মধ্যে তার হাত ধরে ‘মানবজাতীর’ কল্যাণ সম্ভব? সে ক্ষমতাও কি জন্ম দেয় না chosen few-এর? জীবনানন্দের অকল্পনীয় গূঢ় উচ্চারণের কাছে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে হয় বহুক্ষণ, তথাকথিত বিপ্লবের ভেতর লুকিয়ে থাকা যাবতীয় নিম্নগোত্রীয় উত্তেজনা ও সুপ্ত পাশবিক উল্লাস’কে তিনি এক লহমায় অসহায় করে দেন, যাবতীয় যুক্তিজাল ছিন্ন করে দেন শিল্পের নখরে, তৈরি করেন নিজের মহত্তর সত্যের প্রকাশভঙ্গি, তিনি লেখেন,

‘হয়তো বা বিপ্লবের মানে শুধু পরিচিত অন্ধ সমাজের

নিজেকে নবীন ব’লে – অগ্রগামী (অন্ধ) উত্তেজের

ব্যাপ্তি ব’লে প্রচারিত করার ভিতর;’

-হিংসা, অন্তর্ঘাত, দুরপনেয় স্খলনের বিপ্রতীপে জীবনানন্দ মহাত্মা’কে প্রায় ‘প্রেরিত পুরুষ’ বলে গণ্য করেছেন, স্পষ্ট ঘোষণার মতো উচ্চারণ করছেন, ‘যেই আস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ফিরে আসে, মহাত্মা গান্ধীকে / আস্থা করা যায় ব’লে;।’ মহাত্মাই তাঁর কাছে সত্য, আলো, প্রেমের প্রতিরূপ হয়ে উঠছেন।

শিল্প ও শিল্পের গ্রহণ-বর্জনের স্বাধীনতার সঙ্গে নির্মিতির পর তার সংশোধন-অতীত হয়ে যাওয়ার সম্পর্ক রয়েছে। যে স্বাধীনতা তাকে গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রে কবজকুণ্ডল প্রদান করে সে স্বাধীনতাই তার চারদিকে লক্ষ্মণরেখা গড়ে দেয়।

কিন্তু তাকেও কি অতিক্রম করে চলে যান না কেউ কেউ? জীবনান্দের মতো কেউ কেউ! চলমান ইতিহাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে, অগ্নিগোলকের মধ্যে দাঁড়িয়ে জীবনানন্দ কি নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করতে পারেননি একটি জাতির ক্রমঃধ্বংসের পথটিকে? পেরেছিলেন, এবং তাঁর ‘জার্মানীর যাত্রাপথেঃ ১৯৪৫’ পড়তে গিয়ে কোথাও কোথাও মনে হয় একটি জাতির মধ্যে থেকে উঠে আসা ফ্যাসিস্ট শক্তি’র বিকাশের পিছনে সে জাতির সাংস্কৃতিক অবক্ষয় সব থেকে বড় কারণ। অন্তত জীবনানন্দের এ কবিতাটিতে সে সুর বারবার ঘুরে-ফিরে আসে।তাঁর অধিকাংশ সফর’ই কল্প-সফর। এ কবিতাটিতেও সেটিই ঘটেছে; গ্যেটের দেশের রাইনের সঙ্গে জীবনানন্দ তাঁর শিপ্রা, পদ্মা, রেবা ঝিলম’কে মিলিয়ে দেখেছিলেন একদিন। কিন্তু এটি ১৯৪৫, হাহাকার করে উঠছেন জীবনানন্দ; তিনি লিখছেন,

‘সে সব হৃদয়গ্রাহী টোলার রিলকে হ্যোল্ডারলিন

সবংশে কি হারিয়ে গেছে রাইখশরীরের থেকে?-‘

-কুখ্যাত কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প – বেলজেন – উঠে আসছে এ কবিতায়। কিন্তু সবিশেষ লক্ষ করার, ব্যক্তি ও সমষ্টির ভেতর সংঘাত’কে আশ্চর্য উচ্চতা থেকে দেখছেন কবি। গ্যেটের কথা ফিরে ফিরে আসছে, সীমার ‘বৈনাশিকী’ দাবীর কথা ফিরে ফিরে আসছে। ব্যক্তির আলো ইউরোপের ভাবনা-ধূসর মনকে চমৎকৃত করলেও কোথাও কি সে জ্ঞান ও আলোকে ধারণ করবার ক্ষেত্রে দুস্তর দুষ্প্রবেশ্যতা বা সচেতন উদাসীনতা ছেয়ে ছিল সর্বজনীন মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোর ভেতর? গ্রহীতারা প্রকৃত উদ্ভাসের থেকে যে বহুদূরে অবস্থান করেছিলেন তার সুস্পষ্ট উল্লেখ করছেন জীবনানন্দ, লিখছেন,

‘সৌরকরভ্রমে ঊনবিংশ শতকীরা

হয়তো তাকে ঘরের বহিরাশ্রয়িত দিব্য বাতায়ন-

বাতায়নের বাইরে মেঘের সূর্য ভেবেছিল;’

-এ পথেই কি প্রবেশ করে ধ্বংসের বীজ? এ পথেই যে প্রবেশ করবে তার হয়তো নিশ্চয়তা নেই; কিন্তু এটিও একটি পথ; যে আলো অন্তরে প্রবেশ করল না, যা শুধু বহিরঙ্গের তা আসলে অন্ধকারের নামান্তর। জীবনানন্দের উচ্চারণের মধ্যে গূঢ় ছায়া ফেলে রেখেছে এটি, ‘আমরা আজো অনেক জেনে এর বেশি কি ভাবি?’

১৯৪৫-এ দাঁড়িয়ে, জার্মানির রাত্রিপথে (কল্প-সফরকালে) ভবিষ্যতের রাষ্ট্রকাঠামোর দিকে তাকিয়ে ছিলেন জীবনানন্দ,

‘নবজাতক অর্থনীতি সমাজনীতি কলের কণ্ঠে কি প্রাণকাকলি?

এই পৃথিবীর আদিগন্ত ব্যক্তিশবের শেষে

দেখা দেবে হয়তো নতুন সুপরিসর নাগর সভ্যতায়

মানবতার নামে নবীন ব্যক্তিহীনতাকে ভালোবেসে;’

– ধূসর সব শহর-নগর-জনপদের সীমা থেকে জীবনানন্দ নিজেকে স্থাপন করলেন জার্মানিতে। শিল্পের গ্রহণ-ক্ষমতা এখানে সব সীমাকে অতিক্রম করে যায়, প্রত্যেক সার্থক স্রষ্টা অতিকায়-ধারক। ধ্বংসের, খাদের, নরকের সামনে দাঁড়িয়ে… সমস্ত ‘নিশ্চিত’ (সম্ভাবনা’কে) আত্মস্থ করেও স্রষ্টা গ্রহণ করতে পারেন মহত্তর ‘সত্য’কে। একে আশাবাদের প্রকাশ বলে অভিহিত করা যাবে না; এ আসলে শিল্পের ‘গ্রহণ’ করবার অসীম ক্ষমতার শাশ্বত রূপ। জীবনানন্দ লিখছেন,

‘জড়-রীতির – অর্থনীতির সনির্বচন মেশিন ভেনে এসব যদি হয়

তাহলে তা অমিয় হোক আন্তরিকতাতে।’

-এ জড়-রীতির পথ ধরে নাগরীকের মন যে ‘হৃদয়প্রেমিক’ হয়ে উঠতে পারে না তা স্পষ্টভাবে অনুধাবন করেছিলেন জীবনানন্দ। কিন্তু ‘অমিয়’ হয়ে ওঠার প্রশ্নে সে অসম্ভব সম্ভাবনার পথটিকেও গ্রহণ করতে তিনি প্রস্তুত। ঈষৎ বঙ্কিম-দৃষ্টিতে বাস্তবতাকে দেখেও তিনি গ্রহণ করছেন তাকে। বস্তুত এ গ্রহণের স্বাধীনতা ও ক্ষমতাই শিল্প অনেকানেক ক্ষেত্রে।

শিল্প অবশ্যই ‘ক্রিটিক্যাল’; কিন্তু শিল্প ও শিল্প-সম্ভাবনা ‘ফান্ডামেন্টালিজম’-এর প্রতিরূপ হয়ে উঠতে পারে না। সে সম্ভাবনা দেখা দিলেই শিল্পের মৃত্যু। অথবা, মৃত্যুর শিল্প।