তরুণ কবিকে লেখা চিঠি

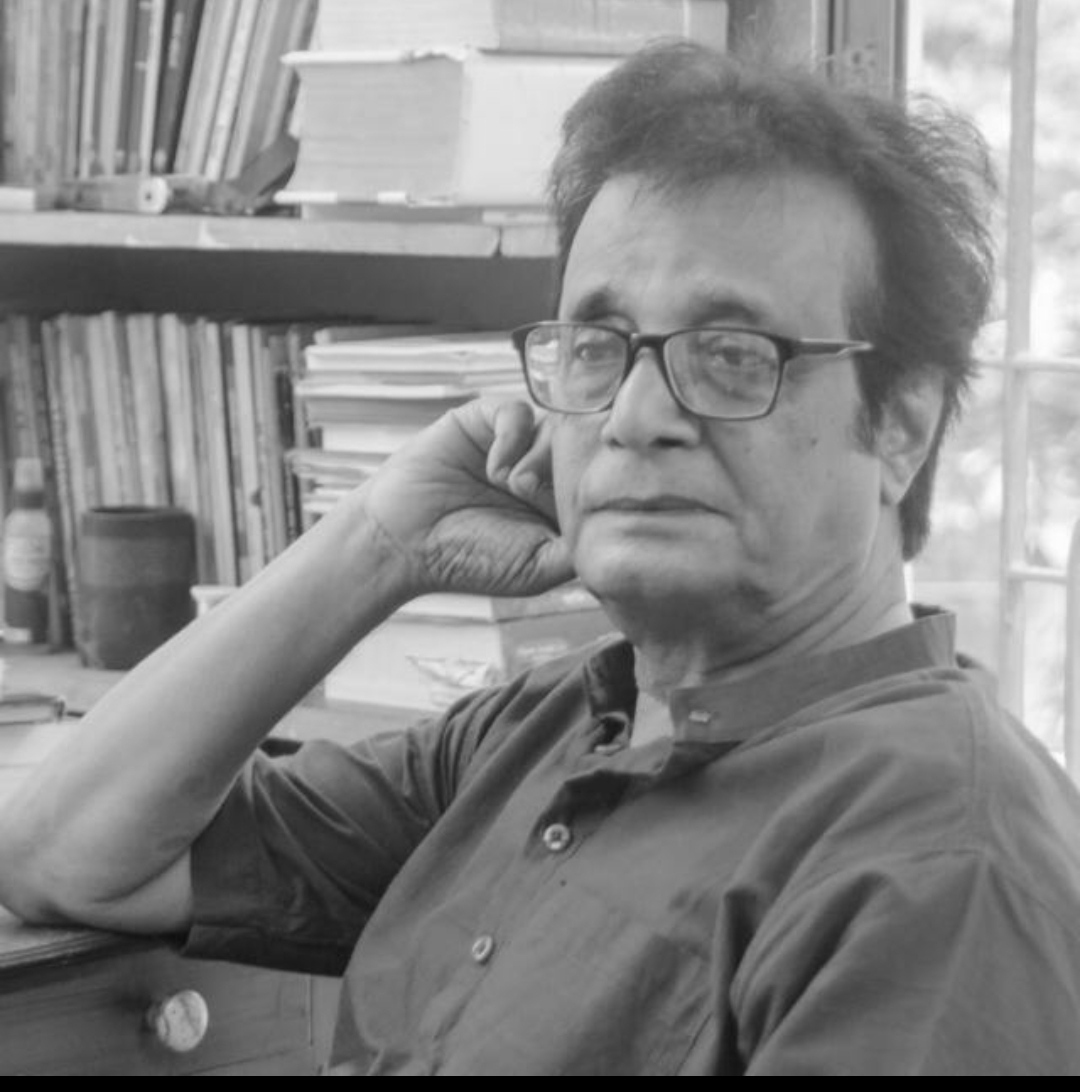

দীপক রায়

আমার এই সামান্য চিঠির কথা আমার এই ছোটো শহরের বাইরে খুব একটা যাবার সম্ভাবনা নেই। আর আমার সেই অল্প সংখ্যক পাঠককেও আমি খুশি করতে পারলাম না। এই অক্ষমতাকে মেনে নেওয়া ছাড়া আমার আপাতত আর কোনো উপায় নেই।

পাঠককে খুশি করতে পারিনি

তরুণ কবিকে লেখা চিঠির বিষয় নিয়ে কোনো কোনো পাঠকের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছ তুমি। শম্ভু রক্ষিতকে নিয়ে উপন্যাস বিষয়ে যা লিখেছিলাম বা ঐতিহ্যের শহর চুঁচুড়ার কোর্ট বিল্ডিংয়ের কাছে “কবিতার দেওয়াল” নিয়ে লিখছিলাম যা — সে লেখায় কেউ কেউ খুশি হননি। তাঁরা তাঁদের মতামত জানিয়েছেন। এসব ব্যক্তিগত লেখা, আর এসবে তাদের আগ্রহ নেই বলে সিদ্ধান্তে এসেছেন যারা, নিশ্চয়ই তাঁদের দিক থেকে তাঁরা ঠিকই বলেছেন।

তবে আমার তরুণ কবিকে , আমার সম্প্রতি সংগৃহীত “লোরকার চিঠি” (২ খণ্ড, অনুবাদ তরুণ কু5মার ঘটক – অনুষ্টুপ প্রকাশনী) পড়ার অভিজ্ঞতা থেকে কিছু বলি, চিঠির বিষয় কী হতে পারে আর কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে তার পরিধি, তা বোঝানোর জন্য।

ওই গ্রন্থে দুটি খন্ডে লোরকার ৪১৮টি চিঠি স্থান পেয়েছে। সেসব চিঠিতে যেমন তিনি বাবা-মা ভাইবোনকে লিখেছেন অজস্র চিঠি, তেমনি চিঠি লিখেছেন বন্ধুদের আর সম্পাদককে। তাঁর পারিবারিক চিঠির মধ্যে যেমন একান্তই ব্যক্তিগত সুখদুঃখ আনন্দ বেদনার কথা উঠে এসেছে তেমনি বন্ধু সম্পাদকদের কাছে লেখা চিঠিতে তাঁর নিজের কবিতার কথা, নাটকের কথা, নাটকের গানের কথা আছে । সামাজিক রাজনৈতিক অস্থিরতার কথা যেমন লিখে গেছেন তিনি, তেমনই এমন সব মজার কথা, এমন মজাদার কথা লিখেছেন তা পড়ে বিস্মিত হয়েছি। মজা পেয়েছি।

সালভাদোর দালি আর লুই বুনুয়েলের সঙ্গে যোগাযোগ হবার পর তাঁর ছবি আর কবিতা কীভাবে এক অপূর্ব নান্দনিকতায় ভরে উঠল সেকথাও উঠে এসেছে তাঁর চিঠিতে । সম্পাদককে লিখেছেন তাঁর পাঠানো সব কবিতাই যেন ছাপা হয়। সম্পাদককে এসব বলতে কোনও দ্বিধা করছেন না তিনি । তিনি ফেদেরিকা গার্সিয়া লোরকা। ৩৮ বছর বয়সে স্পেনের শাসক ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিস্ট বাহিনীর হাতে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃতদেহ লোপাট করে দেওয়া হয়। তাঁর ব্যক্তিগত অনেক কথাই আজ বিশ্বের মানুষ শুনতে চান। কারণ তিনি স্পেনের আন্দুলুসিযার মানুষ হয়েও বিশ্বের কবি। তিনি মনে করেন – ‘বাঁচার মতো বাঁচতে হলে চাই কাব্য,শিল্প ও বোধি’।

আমার এই সামান্য চিঠির কথা আমার এই ছোটো শহরের বাইরে খুব একটা যাবার সম্ভাবনা নেই। আর আমার সেই অল্প সংখ্যক পাঠককেও আমি খুশি করতে পারলাম না। এই অক্ষমতাকে মেনে নেওয়া ছাড়া আমার আপাতত আর কোনো উপায় নেই।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা

রবীন্দ্রনাথের কবিতা এখন আর তেমন কেউ পড়ে না। অথচ তাঁর কবিতার সাম্রাজ্যে যে বিপুল মনিমুক্ত ছড়িয়ে আছে সামান্য চেষ্টায় তা পড়বার ইচ্ছা হল আমার এই সময়ে। অর্ধশতাব্দী আগের রবীন্দ্রনাথের নিজের নির্বাচিত ৯০০ পাতার মূল্যবান কবিতার সংকলন ‘সঞ্চয়িতা’ আমার ঘরের এককোনে পড়ে আছে কতকাল। তিন দশকেরও আগে শঙ্খ ঘোষের সম্পাদনায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা সংকলন ‘সূর্যাবর্ত’ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর আধুনিক দৃষ্টিতে সেই সংগ্রহ কেমন তা দেখা হয়নি। ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত সেই সংকলনের আগে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও রবীন্দ্রনাথের কবিতার এক সংগ্রহ করেছিলেন। কিছু বিতর্ক হয়েছিল তা নিয়ে। সে কথা এখন বলার কথা নয়।

এখন আমার “বিশ্বভারতী” থেকে প্রকাশিত ‘সূর্যাবর্ত” দরকার। আমার কন্যার সহায়তায় শান্তিনিকেতনে খোঁজ করা সহজ ছিল। কিন্তু পাওয়া গেল না । কলকাতায় ‘বিশ্বভারতী’-র নিজস্ব বিপণি সহ সম্ভাব্য সমস্ত পুস্তকবিপণিতে খোঁজ করে পাওয়া গেল না ওই গ্রন্থ। বিশ্বভারতীতে খোঁজ করে জানা গেল এই বই ছাপা নেই। ছাপা হবেও না আর। ভাবলাম — একদিকে রবীন্দ্রনাথ , শঙ্খ ঘোষ আর অন্যদিকে “বিশ্বভারতী”-র মতো প্রতিষ্ঠান – তবুও ওই বই ছাপা হবে না আর ? রবীন্দ্র রচনাবলীও ছাপা হবে না। এসব বইয়ের আর তেমন বিক্রি নেই !

হতাশই হবার কথা। শেষ পর্যন্ত অন্তর্জাল থেকে পাওয়া গেল শঙ্খ ঘোষের সম্পাদিত সাড়ে চারশো পাতার দুষ্প্রাপ্য ‘সূর্যাবর্ত’। সেখান থেকে বের করে মুদ্রিত ও বাঁধাই করে দিল আমার আমার আত্মজা।

বুঝলাম চলতি বাজার থেকে চটজলদি যে কোনো বই কিনে পড়বার দিন শেষ হয়ে আসছে। নতুন প্রজন্মের কাছে নতুন প্রযুক্তি এসে গেছে। একটা বেদনার মধ্যে পাঠকের কাছে একটা নতুন যুগের ইশারা।

কুম্ভিলক বৃত্তি

আমার ‘হে সুন্দর ! হায় অসুন্দর !!’ গ্রন্থটি ডাকে পাঠিছিলাম আমার কবিবন্ধু রণজিৎ দাশকে। বইটি পড়ে তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন কলকাতার কফি হাউসে। সেটা সম্ভবত ২০০৪ সাল। অনেকদিন দেখা হয়নি। নিয়মিত কফিহাউসে যাওয়া কবেই বন্ধ হয়ে গেছে। তো দিনক্ষণ ঠিক করে কথামতো চলে গেলাম একদিন। সেদিন আমাদের টেবিলে রণজিতের সঙ্গে বসেছিলেন লেখক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় আর কবি কালীকৃষ্ণ গুহ। তিনজন নামি মানুষের পাশে খুব কুণ্ঠার সঙ্গে বসলাম আমি । কথার শুরুতেই প্রায় আমার কবিতার ভাষা নিয়ে রণজিতের জিজ্ঞাসা ছিল – আমরা তো ‘স্লেজগাড়ি’-র দীপককে জানি। কিন্তু এরকম লেখা কোথায় পেলাম আমি ? কাদের লেখা পেরিয়ে তৈরি হল এই ভাষা?

রণজিৎ খুব অকপট। কিন্তু আমি কী বলব? মাথা নিচু করে রণজিতের কথার উত্তর দিতে চেষ্টা করি। প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত ভাস্কর চক্রবর্তী আর দেবদাস আচার্য — এদের কথা বলি। এরপর যাঁর নাম করব তিনি আমার পাশে বসে আছেন। সেই কালীকৃষ্ণ গুহর নামও খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে খুব নীচু গলায় বললাম। বললাম জানি না , এদের প্রভাব আমার কবিতায় আছে কিনা। কীভাবে আছে ? আমি ওদের লেখা পছন্দ করি। ওরা আমার অজ্ঞাতসারে আমার লেখায় আসে কিনা জানি না। আমি ওদের ভয় পাই। কারো লেখা ভালো লাগলে তার প্রভাব নিজের লেখায় আসতেই পারে। কোনো সচেতন লেখক সেই লেখককে ভালোবাসবেন এবং নিরন্তর চেষ্টা করবেন তার থেকে সরে আসতে। নিজের ভাষা তৈরি করা সহজ নয়। কিন্তু সেই চেষ্টাই তো করে যেতে হবে তাকে। কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের লেখা ভালোবেসে যাঁরা তার লেখার অনুকরণ করতে গেছেন তারা ধ্বংস হয়ে গেছেন – বলেছেন আমার এক অগ্রজ কবি।

সচেতনভাবে যাঁরা অন্য লেখককে অনুকরণ করেন তা একপ্রকার কুম্ভিলক বৃত্তি। শিল্প সাহিত্যে কুম্ভিলক বৃত্তির নানা উদাহরণ আছে। কোনো প্ৰিয় লেখকের ভাষা অজ্ঞাতসারে তার লেখায় চলে আসছে, তিনি তাকে এড়াতে পারছেন না। এটা তার অক্ষমতা কিন্তু তেমন অপরাধের নয়। কিন্তু সচেতন ভাবে কোনো লেখক যদি এটা ক্রমাগত করতে থাকেন তা বড়ো বেদনার। এরকম বেদনার অনেক কাহিনি আছে। একজন লেখকের বিষয় বা তথ্য থেকে আর একজন লেখক কিছু তথ্য নিয়ে একটি লেখা লিখছেন। কিন্তু ঋণ শিকার করছেন না অগ্রজের। কিংবা অস্বীকার করছেন তাকে। এসব তো অপরাধের ।

এসব পীড়াদায়ক কথা থাক। আমরা বরং “ছিন্নপত্র” থেকে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পঙক্তি উল্লেখ করে এই বিষয়টি শেষ করি –“কবিতা আমার বহুকালের প্রেয়সী – বোধহয় যখন আমার রথীর মতো বয়স ছিল তখন থেকে আমার সঙ্গে বাকদত্তা হয়েছিল। … কিন্তু ও মেয়েটি পয়মন্ত নয় তা স্বীকার করতে হয়… যাকে বরণ করেন তাকে নিবিড় আনন্দ দেন, কিন্তু এক একসময় কঠিন আলিঙ্গনে হৃৎপিণ্ডটি নিংড়ে রক্ত বের করে নেন। যে লোককে তিনি নির্বাচন করেন, সংসারের মাঝখানে ভিত্তি স্থাপন করে গৃহস্থ হয়ে স্থির হয়ে আয়েস করে বসা সে লক্ষীছাড়ার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কিন্তু আমার আসল জীবনটি তার কাছেই বন্ধক আছে। … জীবনে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচারণ করা যায়, কিন্তু কবিতায় কখনও মিথ্যা কথা বলি নে – সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান।।“ শিলাইদহ।৮ মে ১৮৯৩

ভালো লাগল