![গান্ধী [মূলগ্রন্থ : ভিখু পারেখ কর্তৃক ইংরেজি ভাষায় রচিত ‘গান্ধী: অ ভেরি শর্ট ইন্ট্রোডাক্শন্’] <br /> পঞ্চম পর্ব <br /> অনুবাদ- গৌতম বসু গান্ধী [মূলগ্রন্থ : ভিখু পারেখ কর্তৃক ইংরেজি ভাষায় রচিত ‘গান্ধী: অ ভেরি শর্ট ইন্ট্রোডাক্শন্’] <br /> পঞ্চম পর্ব <br /> অনুবাদ- গৌতম বসু](https://abahaman.com/abahaman/wp-content/uploads/2021/04/চিত্র-১১-Copy.jpg)

গান্ধী [মূলগ্রন্থ : ভিখু পারেখ কর্তৃক ইংরেজি ভাষায় রচিত ‘গান্ধী: অ ভেরি শর্ট ইন্ট্রোডাক্শন্’]

পঞ্চম পর্ব

অনুবাদ- গৌতম বসু

বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষের বহুত্ববাদকে অস্বীকার করে জোর করে 'ওয়ান নেশন'-এর একত্ববাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে কিছু রাজনৈতিক শক্তি। আমরা কিছুই করতে পারি না, শুধুমাত্র একটা বিপরীতমুখী সংস্কৃতির যুদ্ধ করে যাওয়া ছাড়া। মহাত্মা গান্ধীর ভাবনা এবং জীবন নিয়ে তাই এই ধারাবাহিকের সূচনা। ভিখু পারেখের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'গান্ধী, এ ভেরি শর্ট ইন্ট্রোডাকশন' যার অনুপ্রেরণা। সেই গ্রন্থ থেকেই অনুসৃজন করলেন কবি গৌতম বসু। আজ এই ধারাবাহিকের পঞ্চম পর্ব প্রকাশিত হল।

আগে প্রকাশিত পর্বগুলি কেউ পড়তে চাইলে ক্লিক করুন এখানে—> (১), (২), (৩), (৪)

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সত্যাগ্রহ

এমন একজন মানুষ হয়ে, যাঁকে সারা জীবন ধ’রে নানা রকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে ─ দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষ, ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন, এবং নিজের সমাজে কদর্য কুপ্রথা ─ সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছে, গান্ধী ভাবতেন, নীতিজ্ঞানসম্পন্ন একজন মানুষ কীভাবে একইসঙ্গে এতগুলি সংগ্রাম পরিচালনা করবেন? প্রচলিত প্রথা অনুসারে, মানুষ, একদিকে যুক্তিধর্ম, অন্যদিকে বাহুবলের উপর নির্ভর করেন, কখনও যুক্তিবৃত্তি, অন্য কখনও শারীরিক শক্তি আবাহন করেন। তাঁর বিচারে, উভয় পদ্ধতিই, ভিন্ন-ভিন্ন মাত্রায় অসন্তোষজনক, তার পরিবর্তে, তিনি অদ্যাবধি অব্যবহৃত ‘আত্মিক বল’ অথবা ‘সত্যের শক্তি’র উপর নির্ভর করেন।

যুক্তিধর্মের ও হিংসার সীমারেখা

গান্ধীর বিবেচনায়, যুক্তিভিত্তিক আলোচনা ও মানুষকে বোঝানোই, কোনও বিবাদের মীমাংসাসূত্রে পৌঁছনোর জন্য শ্রেষ্ঠ পথ। তিনি মনে করেন, ভিন্ন দুটি পরিস্থিতিতে এইরকম আলোচনা কার্যকরী হতে পারে। প্রথমত, ব্যক্তি যেহেতু ভুলভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয় এবং একইসঙ্গে আংশিক দৃষ্টিসম্পন্ন, সেহেতু প্রতিপক্ষের দৃষ্টিকোণ থেকে আন্তরিক ভাবে বিবাদের বিষয়টি বিচার করা তাঁর কর্তব্য। উভয় পক্ষের মধ্যে যে–কোনও এক পক্ষ যদি গোঁড়া, দাম্ভিক অথবা জেদি হন, তা হলে প্রতিপক্ষের আসনে ব’সে নিজেকে প্রশ্ন করতে তিনি সম্মত হবেন না, এবং অন্যরা কেন ভিন্ন দৃষ্টিতে বিচার করেন, সেটাও তাঁর বোধগম্য হবে না।

দ্বিতীয়ত, মনস্তাত্ত্বিক শূন্যতায় এবং নীতিধর্ম-বর্জিত বায়ুমণ্ডলে যুক্তিধর্ম কাজ করতে পারে না। মানুষ এক জটিল প্রকৃতির প্রাণী, তাঁর নানা পূর্বসংস্কার, তাঁর সহানুভূতি ও ভিন্ন মত বর্জনের ক্ষেত্রও নানা রকম; এরা সব মিলিয়ে মানুষের যুক্তিপ্রবণতাকে বিকৃত ও খর্বিত করে। কোনও ব্যক্তি যদি অন্যের হিতাকাঙ্ক্ষী না হন, অন্যদের প্রতি সহানুভূতিশীল যদি না হন, যদি তাঁদের হেয়জ্ঞান করেন, তা হলে অপরের স্বার্থরক্ষার বিষয়টিও অবহেলিত থাকবে, এবং সে-উপেক্ষাকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করবার লক্ষ্যে তিনি নানা রকম যুক্তি সাজাবেন। যুক্তির দিক থেকে অন্যদের সমান অধিকারের দাবি যদি-বা তাঁর কাছে গ্রাহ্য হয়, তবু ভিন্ন মতকে সমাদর করা এবং তা প্রতিষ্ঠিত করবার সদিচ্ছা বিশেষ দেখা যায় না। এইরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে গান্ধী নিজের অভিজ্ঞতার কাছে ফিরে যেতেন। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের তিনি বোঝাবার চেষ্টা ক’রে এসেছেন যে, কৃষ্ণনাঙ্গদের এবং এশিয়া হতে আগত মানুষদের সমান অধিকার প্রাপ্য, পরবর্তীকালে, ব্রিটিশ শাসকদেরও তিনি বোঝাবার চেষ্টা ক’রে এসেছেন যে, ভারতবাসীর স্বায়ত্তশাসনের অধিকার তাঁদের স্বীকার ক’রে নেওয়া উচিত, এবং, শেষত, উচ্চবর্ণের হিন্দুদেরও বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, অস্পৃশ্যতা এক জঘন্য প্রথা। প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিপক্ষ, গান্ধীর যুক্তির বল অনুভব করতে পারেন নি, অথবা, আপাতদৃষ্টিতে সঠিক প্রতিযুক্তি কিন্তু প্রকৃত অর্থে, কুযুক্তির দ্বারা তা খণ্ডন করেন, অথবা, সেগুলি মুখে স্বীকার ক’রে নিলেও, কার্যক্ষেত্রে সেগুলি প্রত্যাখ্যান করেন, অথবা রূপায়ণ করতে ব্যর্থ হন। গান্ধীর বিচারে, এটি সম্ভব হয় এই কারণে যে, মানুষের সমবেদনার পরিসর সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে, এবং সেই সমবেদনার ক্ষেত্রে তাঁর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের স্থান নেই। প্রসঙ্গটি তিনি তাঁর প্রিয় প্রকাশভঙ্গিমায় ব্যক্ত করেন; মস্তিষ্ক ও হৃদয় একযোগে কাজ করে, ব্যক্তির হৃদয় যখন একজনকে প্রত্যাখ্যান করে তখন তাঁর মস্তিষ্কও তাঁকে গ্রহণ করতে পারে না। যুক্তিবাদী ব্যক্তিরা কেবল তাঁদের যুক্তির ‘ভার’ দ্বারা চালিত হন, যুক্তিধর্মের এই দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন মনে করেন গান্ধী, তাঁর অভিমত, সেটি বরং ‘পৌত্তলিকতা’ ও ‘অন্ধ বিশ্বাস’–এর চেহারা নেয়। স্বার্থপরতা, নৈতিক কল্পনাশক্তির ব্যর্থতা (‘ফেলিয়র অফ্ মরাল ইম্যাজিনেশন), বিদ্বেষ, শত্রুভাব এবং গভীরে প্রোথিত পূর্বসংস্কারকে ধন্যবাদ, খোলা মন এবং খোলা হৃদয়, দু’টোর কোনওটাই মানুষ, প্রায়শঃ নিজের অধিকারে রাখতে পারে না। নীতির দিক থেকে যুক্তিধর্ম বাঞ্ছনীয় হলেও, বাস্তব জগতে রূপায়ণের ক্ষেত্রে তার বিশেষ মূল্য নেই। ‘পূর্বসংস্কারে নিমজ্জিত মানুষের যুক্তিধর্মের কাছে আবেদন রাখা, নিরর্থক প্রয়াসের চেয়েও খারাপ’ (তথ্যসূত্র নির্দেশ: ‘দ্য কলেক্টেড্ ওয়ার্কস অফ্ মহাত্মা গান্ধী’ চতুর্থ খণ্ড)।

যুক্তিপূর্ণ আলোচনার সীমাবদ্ধতার বিষয়ে অবহিত হওয়ার পর, অনেকেই ন্যায়প্রতিষ্ঠার একমাত্র কার্যকরী উপায় হিসাবে হিংসার পক্ষপাতী হয়ে ওঠেন। কেউ-কেউ একে এক ব্যবহারযোগ্য প্রণালী ভেবে নিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে, কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করলে পদ্ধতি অবলম্বনের যৌক্তিকতা আপনিই প্রতিষ্ঠা পায়। অন্যরা মত প্রকাশ করেন ─ নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে হিংসা অনভিপ্রেত হলেও, এ-ক্ষেত্রে তা গ্রহণীয়, কারণ, এর দ্বারা বৃহত্তর অমঙ্গলের উচ্ছেদ সম্ভব হবে। ইতিহাসে, হিংসাকে কত সহজে, ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতি রূপে দেখিয়ে তাকে সেইভাবেই প্রয়োগ করা হয়েছে, লক্ষ ক’রে গান্ধী গভীর বিচলিত বোধ করতেন। গান্ধী স্বীকার করেন, বহু ক্ষেত্রে, প্রবল হতাশা ব্যক্তির অন্তরে হিংসার জন্ম দেয়, এবং হিংসার প্রতি ঘৃণাবোধ থাকা সত্ত্বেও, ব্যক্তি তাকে কর্মপদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করেন, কারণ শিকড় সমেত অন্যায়কে উৎপাটন করবার অন্য কো্নও বিকল্প সম্পর্কে তিনি অবহিত নন এবং এই ত্রুটিপূর্ণ প্রয়োগের জন্য ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীদের নৈতিক অন্ধত্ব ও মানসিক সঙ্কীর্ণতাকে দায়ী করা চলে। সেইজন্য, অসহনীয় পরিস্থিতিতে, অথবা প্রবল প্ররোচনার সম্মুখে হিংসার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশকে কিছুটা ছাড় দিতে প্রস্তুত হলেও, গান্ধী, সামাজিক পালাবদল প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে হিংসার সুপরিকল্পিত প্রয়োগের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন(তথ্যসূত্র নির্দেশ: ‘দ্য মরাল অ্যান্ড পলিটিকাল রাইটিংস অফ্ মহাত্মা গান্ধী’ / সম্পাদনা রাঘবন আয়ার দ্বিতীয় খণ্ড এবং ‘দ্য কলেক্টেড্ ওয়ার্কস অফ্ মহাত্মা গান্ধী’ ২৬ তম খণ্ড)।

অস্তিত্বসঙ্ক্রান্ত বিদ্যার (অন্টোলজি) কয়েকটি প্রাথমিক প্রতিপাদ্য, যেমন সব মানুষের মধ্যেই আত্মা বিরাজমান, সব মানুষই মঙ্গলের মাহাত্ম্য বিষয়ে অবহিত এবং ওই পথে চলতে সমর্থ, কোনও মানুষই এত নিকৃষ্ট মানের নন যে তাঁর ভাতৃত্ববোধ ও মানবিকতার কাছে আবেদন রেখেও তাঁর মন জয় করা যাবে না ─ হিংসার প্রয়োগ এগুলি সব ক’টিই অস্বীকার করে। তদুপরি, সঠিক কর্মপন্থা-বিষয়ে মানুষের মনে আন্তরিক ভাবেই মতানৈক্য থাকতে পারে, তাঁরা ‘সত্যকে আংশিক ভাবে এবং পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে থাকেন’, কোনও মানুষ সংশোধনের ঊর্ধ্বে নন, তাঁর সমস্ত বিশ্বাস ভ্রান্তিপূর্ণ হওয়াও সম্ভব। গান্ধী মনে করেন, মানুষের ভাবনার এই বৈচিত্র্য, হিংসার ব্যবহার অস্বীকার করে। অন্য কারুর চরম ক্ষতি করবার অথবা তাঁকে হত্যা করবার আগে ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে হবে যে, তিনি সন্দেহাতীত ভাবে নির্ভুল, তাঁর প্রতিপক্ষ সন্দেহাতীত ভাবে ভ্রান্ত, এবং হিংসার দ্বারা কাঙ্ক্ষিত ফল ফলবেই। এই অর্থে, হিংসার ফল প্রত্যাহার করা যায় না, যিনি প্রাণ হারালেন তিনি কোনওভাবেই তাঁর হৃত প্রাণ আর ফিরে পাবেন না, যিনি অন্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন তাঁর ক্ষতচিহ্ন সম্পূর্ণ মুছে দিয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া যাবে না, তাঁর জীবনও আর কখনওই জোড়া লাগবে না। যে-প্রকল্পের পরিণাম অপরিবর্তনীয়, সে-প্রকল্প পূর্বেই রূপকারের পূর্ণ এবং অভ্রান্ত জ্ঞান দাবি করে; স্পষ্টই, এই আশ্বাসপ্রদান মানুষের সাধ্যাতীত। গান্ধী এ-প্রসঙ্গেও সচেতন ছিলেন যে, তাঁর ওই যুক্তিপ্রবাহ শেষ সীমা পর্যন্ত যদি টেনে নিয়ে যাওয়া যায়, দেখা যাবে, তাঁর ‘আংশিক সত্য’র প্রস্তাবটি ব্যক্তির কাজ করার ইচ্ছাকেই খর্ব করছে, কারণ কারুর মনে সর্বক্ষণ যদি এই সন্দেহ আবর্তিত হতে থাকে যে, তাঁর চিন্তাভাবনা আদ্যন্ত ভুল, তা হলে তিনি কোনও কাজই সম্পন্ন করতে পারবেন না। পূর্ণাঙ্গ বিচার যাই হোক, গান্ধী মনে করেন, ভুলভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনাকে ব্যক্তিকে অন্তত স্বীকার করা উচিত, নিভৃতে তা নিয়ে বিচার করবার, এবং সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করবার ক্ষেত্রটি, সব সময়ে খোলা রাখা উচিত। পরিণামের দিক থেকে অপরিবর্তনীয় হবার জন্য এবং অনিয়ন্ত্রিত আবেগ-দ্বারা সম্পূর্ণ চালিত হওয়ার কারণে, হিংসা এই পরিসর নির্মাণ করবার সুযোগ দেয় না।

নৈতিক কারণেও গান্ধী হিংসা প্রত্যাখ্যান করেছেন। কোনও ব্যক্তি ন্যায় বলতে যা বিশ্বাস করেন, তাঁর ক্রিয়াকর্ম সেই বিশ্বাস-প্রদর্শিত পথে চললে ধ’রে নেওয়া যেতে পারে, ব্যক্তির নীতিধর্ম রক্ষিত হয়েছে, এবং, বিশ্বাস ও আচরণের ঐক্য নীতিধর্মরক্ষার আবশ্যিক শর্ত। যিনি হিংসার শিকার হন, তাঁর সত্যাসত্যের বোধ রয়ে যায় অপরিবর্তিত, ফলত, আক্রান্তের আচরণ বাধ্যত হয়ে ওঠে নিজের বিশ্বাসের পরিপন্থী, এবং তাঁর নৈতিক মানদণ্ডও বিপর্যস্ত হয়। হিংসার কোনও স্থায়ী পরিণাম আছে কি না, এ-বিষয়েও গান্ধী আরও অনুসন্ধানী প্রশ্ন তুলেছেন। তাৎক্ষনিক অভীষ্ট সিদ্ধ হলেই তা সাধারণত হিংসাপ্রকাশের সাফল্য রূপে গণ্য করা হয়, কিন্তু হিংসার দীর্ঘকালীন ফলাফলের বিচার করলে আমরা সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হব। প্রত্যেকটি হিংসাত্মক আচরণের আপাতসাফল্য এই বিশ্বাসে উৎসাহ যোগায় যে, লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার এটিই একমাত্র কার্যকরী পথ, এবং এর পর থেকে কখনও কোনও বাধার সম্মুখীন হলে প্রথমেই হিংসার আশ্রয় নেওয়ার একটা অভ্যাসে পরিণত হয়। ফলত, সমাজও এ-আচরণে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং বিকল্প কার্যপ্রণালীর অনুসন্ধান করবার সমস্ত রকম সদিচ্ছাও নিঃশেষিত হয়। কুণ্ডলীর মতো পাক খেতে-খেতে হিংসা চক্রবৃদ্ধি হারে স্ফীত হতে থাকে। হিংসাত্মক ঘটনার প্রতিটি সাফল্যে গোষ্ঠীর নৈতিক সংবেদনশীলতাকে আরও কিছুটা ভোঁতা করে দেয়, হিংসা সহ্য করবার ন্যূনতম স্তরকে আরও খানিকটা ঊর্ধ্বমুখী করে। এই কারণে, কিছুটা সময় অতিবাহিত হলে দেখা যায়, একই ফল পাবার জন্য আগের চেয়েও বেশি হিংসা প্রয়োগ করতে হচ্ছে। গান্ধী দেখিয়েছেন, অদ্যাবধি অনুষ্ঠিত প্রায় প্রতিটি হিংসাত্মক বিপ্লব তার সন্তানদের গ্রাস করেছে, ব্যর্থ হয়েছে আদর্শ সমাজ গ’ড়ে তুলতে; এবং এর থেকে স্পষ্ট প্রমাণ মেলে যে, বিপ্লবের সনাতন তত্ত্বের মূলে মারাত্মক জন্মদোষ রয়ে গেছে।

শেষত, হিংসা প্রয়োগের প্রায় প্রতিটি তত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত পথ ও গন্তব্যের অসঙ্গতির প্রসঙ্গটি গান্ধীর কৃত্রিম ব’লে মনে হয়েছে। মানুষের জীবনে কর্মপদ্ধতি কয়েকটি নিষ্প্রাণ যন্ত্রপাতি- চালনা নয়, তা মূলত ক্রিয়ার অন্তর্গত এবং এই সংজ্ঞানুসারে, কোনও ক্রিয়াই নৈতিকতা-বহির্ভূত হতে পারে না। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার সংগ্রামের পথটি সে-নৈতিকতার পরিধির বাইরে প’ড়ে নেই, বরং সে তার এক অচ্ছেদ্য অংশ। লক্ষ্যে পৌঁছবার প্রতিটি পদক্ষেপ গন্তব্যের চরিত্র গঠন করতে-করতে অগসর হয় এবং এ-বিষয়ে সদা সতর্ক থাকতে হয়, যাতে লক্ষ্য বিকৃত ও ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। লক্ষ্য যে–কোনও প্রকল্পের সারিবদ্ধ ক্রিয়ার অন্তিম প্রান্তে অবস্থিত নয়, লক্ষ্য প্রতিটি ক্রিয়াকে ছায়ামূর্তির মতো অনুসরণ করে। আমরা যাকে ‘পথ’ বা ‘প্রণালী’ রূপে চিহ্নিত করি, সেটি আসলে লক্ষ্যেরই ভ্রূণাবস্থা, পরবর্তীকালে যেখান থেকে লক্ষ্য ফুলের মতো ফুটে উঠবে। এই কারণবশত, অন্যায্য উপায় অবলম্বনের দ্বারা এক ন্যায়পরায়ণ সমাজ গ’ড়ে তোলার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

অহিংস আন্দোলন, কোনো ভাবেই, ক্ষমতা দখলের কার্যক্রম নয়। এটি দুই প্রতিপক্ষের পারস্পরিক সম্পর্কের একটা রূপান্তরের একটা প্রক্রিয়া, যার পরিণতি ক্ষমতার হস্তান্তর।

আত্মশক্তি

গান্ধী অবশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন; অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হবার দুটি পথই যেহেতু অপ্রতুল অথবা গভীর ত্রুটিপূর্ণ, সেহেতু আমাদের একটি নতুন প্রণালী উদ্ভাবনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। নতুন সে-পদ্ধতির উচিত আত্মাকে সক্রিয় ক’রে তুলে, ব্যক্তির মধ্যে সুপ্ত নীতিবোধের শক্তি জাগ্রত ক’রে তাকে উপযুক্ত ভাবে নিয়োগ করা, যাতে ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তি উভয়ই সাড়া দেয়, এবং এমন এক পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয় যেখানে পারস্পরিক সৌহার্দ্য অক্ষত রেখে, বিবাদের একটি শান্তিপূর্ণ মীমাংসার সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয়ে উঠতে পারে। গান্ধী মনে করতেন তাঁর সত্যাগ্রহ–র কর্মপদ্ধতি এই সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। দক্ষিণ আফ্রিকায় জাতিবিদ্বেষ-বিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবার সময়ে তিনি এই কর্মপদ্ধতিটি আবিষ্কার ও সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেন; পরবর্তীকালে, ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা কালে, এবং নিজের সমাজে নানা কুপ্রথা সংস্কারের সময়ে, পদ্ধতিটিকে তিনি ধাপে-ধাপে উন্নত ক’রে আরও কার্যকরী ক’রে তুলেছিলেন।

গান্ধী নির্ণয় করেছেন, সত্যাগ্রহ ─ যার অর্থ, সাধারণ মানুষের চিত্তে সত্যের পথে চলার অবিচল আগ্রহ ─ বিশেষ কয়েকটি বাধা, যেমন কুসংস্কার, বৈরীভাব, অন্ধ বিশ্বাস, অহংসর্বস্বতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি অতিক্রম ক’রে সরাসরি প্রতিপক্ষের আত্মার কাছে পৌঁছে, তাকে জাগ্রত করবার লক্ষ্যে নিবদ্ধ। যতই অবক্ষয়ী হয়ে থাকুন একজন মানুষ, যতই আক্রান্ত হয়ে থাকুন তিনি অন্ধ বিশ্বাসে, তাঁরও আত্মা আছে, এবং সেই কারণবশত, অন্যদের জন্য মঙ্গলচিন্তারও ক্ষমতা লক্ষণীয়, সবার মধ্যে বহমান মানবিকতার যোগসূত্রটি অনুভব করবার অবসর রয়ে গেছে। একজন হিটলার অথবা একজন মুসৌলিনি-ও, এমন কি, সংশোধনের অযোগ্য নন। তাঁরাও তাঁদের পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তান, বন্ধুবান্ধব, পোষা মানানো কুকুরবিড়াল ভালবাসেন, যা থেকে বোঝা যায় সহমর্মিতার প্রাথমিক স্তরের মানবিক চারিত্র্যগুণ তাঁদের মধ্যেও বর্তমান। চারিত্র্যগুণের অনুপস্থিতি সমস্যা নয়, সমস্যা এটাই যে, তার ক্ষেত্র খুব সীমিত এবং তাকে সম্প্রসারিত করবার উপায় আমাদের উদ্ভাবন করতে হবে। সত্যাগ্রহ ‘আত্মার অস্ত্রোপচার’-এর সমতুল্য, ‘আত্মশক্তি’ জাগ্রত করবার একটি পন্থা। গান্ধীর ভাবনায়, এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়, পরকে ভালবাসবার জন্য স্বেচ্ছায় দুঃখবরণ, এবং এটিই তাঁর নতুন কর্মপদ্ধতিকে প্রেরণা যোগাবার মূলনীতি। গান্ধী লিখছেন:

‘ আমি এই মূল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজ যদি আপনি করতে চান, তবে কেবল যুক্তিবৃত্তিকে তুষ্ট করলে কার্যসিদ্ধি হবে না, হৃদয়কেও নাড়া দিতে হবে। মানুষের মস্তিষ্ক অধিক মাত্রায় যুক্তির আবেদনের লক্ষ্য; কিন্তু, দুঃখবরণ মানুষের হৃদয়কে বিদ্ধ করে। দুঃখ মানুষের অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচিত করে। দুঃখ মানুষের জীবনের তিলক, তরবারি নয়। (তথ্যসূত্র নির্দেশ: ‘দ্য কলেক্টেড্ ওয়ার্কস অফ্ মহাত্মা গান্ধী’ ৪৮তম খণ্ড)।

অন্যায়-অবিচারের সম্মুখীন হলে সত্যাগ্রহী প্রতিপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসাসূত্রে পৌঁছতে চেষ্টা করেন। গোঁড়ামো ও জেদ সহ সত্যাগ্রহী নিজের দাবিদাওয়ার সনদ নিয়ে তাঁর প্রতিপক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হন না। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যে আংশিক ও পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে, এ-সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি সচেতন, এবং সেইজন্য, তাঁর মনে হয় প্রতিপক্ষের সঙ্গে একত্রে আলোচনায় ব’সে একযোগে ‘সত্য’-এর সন্ধান করা তাঁর কর্তব্য, অথবা, বিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে অতটা যদি সম্ভব নাও হয়, অন্তত সবচেয়ে হিতকর পথটি খুঁজে বার করা যেতে পারে। গান্ধী বলেন,

‘আমি মূলত আপোষনীতি গ্রহণে প্রস্তুত এক ব্যক্তি, কারণ, আমি নির্ভুল, সে-বিষয়ে আমি কখনওই নিঃসন্দেহ নই।’

সত্যাগ্রহী যেখানে সুস্থ আলোচনার অধিকার থেকে বঞ্চিত, অথবা যেখানে মতবিনিময় জনসংযোগের কৃত্রিম অনুশীলনে পর্যবসিত হয়েছে, সেখানে তাঁকে তাঁর আন্তরিক প্রত্যয়ের ভিত্তিতে ন্যায্য দাবিসনদ গঠনের পর একটি নৈতিক অবস্থান গ্রহণ করতে হবে, নিগ্রহের অভিযোগ না তুলে, প্রতিপক্ষের হিংসার সমস্ত দাপট তাঁকে ধৈর্য সহকারে স্বীকার ক’রে নিতে হবে। প্রতিপক্ষের দৃষ্টিতে তিনি শত্রু ও উৎপীড়নকারী। সত্যাগ্রহী সেই বিদ্বেষ ফিরিয়ে দেন না, এর পরিবর্তে, তিনি তাঁর প্রতিপক্ষকে একজন সহযাত্রী রূপে দেখেন যাঁর মানবিকতার উপর সাময়িকভাবে গ্রহণের ছায়া এসে পড়েছে, যা অপসৃত ক’রে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সত্যাগ্রহী-র কর্তব্য। প্রতিপক্ষের চিত্তে নৈতিক প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তোলাই সত্যাগ্রহী-র একমাত্র লক্ষ্য, সেহেতু, তাঁকে কোনওভাবে উৎপীড়িন না ক’রে, লজ্জিত অথবা ক্রুদ্ধ না ক’রে, ভয় না দেখিয়ে, বরং তাঁকে সহজ হতে দেবার সবরকম চেষ্টা ক’রে, তাঁর ভিতরে, তিনি ধীরে-ধীরে, অতিব্যক্তিগত প্রকোষ্ঠে আত্মবিশ্লেষণের একটি অতিদুরূহ প্রক্রিয়া প্রচলিত করতে চাইবেন। যে-মুহূর্তে তাঁর প্রতিপক্ষ সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবার সদিচ্ছা প্রকাশ করেন, সত্যাগ্রহী তৎক্ষণাৎ তাঁর কার্যক্রম স্থগিত রেখে, তুলনামূলক এক অনুকূল পরিবেশে যুক্তিধর্মকে তার কাজ করবার সুযোগ ক’রে দেবেন।

কান্ট এবং রল্স-এর [জন রল্স (১৯২১-২০০২), মার্কিন দার্শনিক, ১৯৭১-এ প্রকাশিত ‘অ থিওরি অফ্ জাস্টিস’-এর জন্য বিশ্বখ্যাত] মতোই, গান্ধী মনে করেন যে, প্রত্যেক জনগোষ্ঠী, নিজেকে একসঙ্গে ধ’রে রাখার জন্য ন্যায়পরায়ণতার সার্বিক পরিবেশের প্রয়োজন অনুভব করে। কিন্তু, তাঁদের চিন্তাধারার সঙ্গে ভিন্নমত ধারণ তাঁর মনে হয়েছে, ন্যায়ধর্মের ওই ধারণা বড় বেশি মেধাকেন্দ্রিক, তাকে যুগপৎ গভীর ও বলবান হতে হলে তাকে ভাবাবেগঋদ্ধ, এক যৌথ মানবতার (‘শেয়ার্ড সেন্স অফ্ হিউম্যানিটি’) সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। এই মানবতার বোধ, অস্তিত্বসঙ্ক্রান্ত বিদ্যার (অন্টোলজি) মূল প্রতিপাদ্য ─ মানবকল্যাণ অখণ্ডিত ─ স্বীকার করে, এবং এর থেকে সরাসরি এ-সিদ্ধান্তেও উপনীত হওয়া যায় যে, অন্যকে নিগ্রহ করতে গিয়ে, প্রকৃত প্রস্তাবে, ব্যক্তি নিজেকেই নিগ্রহ করে; পারস্পরিক মঙ্গলকামনাকে বাদ দিয়ে, নিজেদের মধ্যে এক যৌথজীবন গ’ড়ে তোলা অসম্ভব। মানবতার এই বোধই সেই জনগোষ্ঠীর অতিগুরুত্বপূর্ণ নৈতিক মূলধন, যার অনুপস্থিতিতে অন্যায়-অবিচার, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার এবং আত্মরক্ষার উপায় নির্ধারণ করা কার্যত অসম্ভব। মানবতার বোধ গ’ড়ে তোলার, তাকে সুসংবদ্ধ রাখার ধীরগতিসম্পন্ন ও কষ্টদায়ক প্রক্রিয়াটি, এবং তার দ্বারা সত্য-অর্থে নৈতিক বলপ্রাপ্ত এক জনগোষ্ঠীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনা এক যৌথ কার্যক্রম। সত্যাগ্রহী সেই যৌথ দায়িত্বপালন নিজের কাঁধে তুলে নেন। সবার অমঙ্গলের বোঝা নিজেই বহন ক’রে সত্যাগ্রহী নিজেকে এবং সেই সঙ্গে তাঁর প্রতিপক্ষকেও সার্বিক অমঙ্গলের স্বয়ংক্রিয় অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে প্রয়াসী, এইভাবে সার্বিক ভাবে অমানবিকতার স্তরও নেমে আসে। গান্ধী পুরাকালের দিব্যাত্মাদের স্মরণ করতেন, বলতেন তাঁরা ‘অমঙ্গলের বিনিময়ে মঙ্গল ফিরিয়ে দিয়ে তাঁরা অমঙ্গল নাশ করতেন’। সত্যাগ্রহী-র অবস্থান এই ‘মূল সত্য’-এর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

সত্যাগ্রহ–র প্রতিটি কার্যক্রমে, গান্ধী কয়েকটি মূল নীতি সর্বদা মেনে চলতেন। কার্যক্রম শুরু করবার পূর্বে থাকত পরিস্থিতির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা এবং ধৈর্যসহকারে তথ্যসংগ্রহ, তারপর আসত লক্ষ্য নির্ধারণের যুক্তিনিষ্ঠ পরিকল্পনা, সবার শেষে শুরু হত জনসমাবেশ ও মোর্চা, যার মাধ্যমে সত্যাগ্রহীগণ প্রতিপক্ষের সমক্ষে তাঁদের ভাবনার তীব্রতা পৌঁছে দিতেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করবার জন্য প্রতিপক্ষের কাছে শেষ সঙ্কেত পাঠাতেন। আন্দোলন চলাকালে প্রতিপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের রাস্তাটি সদাসর্বদা খোলা থাকত, উভয় পক্ষের মনোভাব কখনওই অনমনীয় হতে দেওয়া হত না, দুই পক্ষের মধ্যে যাঁরা জনসংযোগ রক্ষা ক’রে চলতেন তাঁদের উৎসাহ দেওয়া হত। সত্যাগ্রহী–কে এই মর্মে শপথ গ্রহণ করতে হত, তিনি কদাপি হিংসার আশ্রয় নেবেন না, এবং তাঁর সম্পত্তি বাজায়প্ত, অথবা তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলে, তিনি কোনওরকম বাধা সৃষ্টি করবেন না। একই রকম নিয়মাবলী সত্যাগ্রহী রাজবন্দীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল; বিভিন্ন নির্দেশ তাঁদের পালন ক’রে চলতে হত, যেমন, সর্বদা সৌজন্যরক্ষা ক’রে চলা, কারাগারে কোনওরকম বাড়তি সুযোগসুবিধা পরিহার করা, সেখানকার সমস্ত নিয়মনির্দেশ পালন করা, এবং শেষত, এমন কোনও সুযোগসুবিধার জন্য আন্দোলন না-করা ‘যা থেকে বঞ্চিত করা হলে তা তাঁর আত্মসম্মানের পক্ষে হানিকর হবে না।’

সত্যাগ্রহ কতটা কার্যকরী হয়ে উঠতে পেরেছে, সত্যাগ্রহী-র কষ্টভোগের অভিঘাতের দৃষ্টিকোণ থেকে গান্ধী তার বিচার করতেন। প্রতিপক্ষের প্রতি সত্যাগ্রহী-র প্রেমানুভূতি এবং তাঁর নৈতিক উচ্চতা, প্রতিপক্ষকে বিহ্বল ক’রে তুলত, প্রশমিত করত তাঁর বিদ্বেষভাব আর উষ্মা, প্রতিপক্ষের ভিতরের উন্নতমনকে জাগ্রত করত। সত্যাগ্রহী-র নীরব কষ্টস্বীকার প্রতিপক্ষের জয়লাভের উল্লাসটুকু কেড়ে নেয়, যে-জনমত এতদিন নিরপেক্ষ ছিল, তা এবার সত্যাগ্রহী-র পক্ষে সক্রিয় হয়ে ওঠে, এবং প্রতিপক্ষের মধ্যেও নিভৃত অন্তর্দর্শনের একটা পরিবেশ গ’ড়ে ওঠে। উভয় পক্ষের মধ্যে আত্মসমালোচনা ও আত্মবিশ্লেষণের জটিল প্রক্রিয়াটি শুরু হয়, যার উপর সত্যাগ্রহ-র সার্থকতা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। কেবল প্রেম যথেষ্ট নয়, তা যদি হত, ব্যাপক গণ-আন্দোলনের পথে না এগিয়ে সত্যাগ্রহী প্রতিপক্ষের সঙ্গে নিভৃতে আলাপ-আলোচনা দ্বারাই সমস্যার সমাধান ক’রে নিতে পারতেন। আবার, নিছক কষ্টভোগও মূল্যহীন, ক্রোধ ও বিদ্বেষ যদি কষ্টভোগে মিশে থাকে, তা হলে বিপরীত ফল অনিবার্য। প্রেম, যার সাধারণত নিজস্ব কেবল মনস্তাত্ত্বিক মূল্যই আছে, কষ্টস্বীকারে একটি ধর্মীয় মাত্রা জুড়ে দিতে পারে; কষ্টস্বীকার প্রেমকে মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক শক্তি যোগায়। গান্ধী মনে করতেন, মানবাত্মার কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এতই স্বল্প যে, অহিংসা কীভাবে কাজ করে তা যুক্তিসহকারে বোঝা দুষ্কর। ‘হিংসায় সবই দৃশ্যমান, আর অপর দিকে অহিংসায় তিন-চতুর্থাংশ অদৃশ্য’, এবং তা এমন নীরবে ও গোপনে কাজ ক’রে চলে যে, তাকে সর্বদা রহস্যময়তা ঘিরে থাকে।

যদিও গান্ধী প্রত্যয়ের সঙ্গে আত্মপীড়নসঞ্জাত প্রেমের অপার শক্তির উল্লেখ করেছেন, বলেছেন, ভাব বিশুদ্ধ হলে তা ‘কঠোরতম হৃদয়কে গলাতে সক্ষম’, তবু তিনি অবগত ছিলেন যে, বাস্তব জগৎ অন্যরকম। অধিক সংখ্যক সত্যাগ্রহী ছিলেন সাধারণ মানুষ, যাঁদের সহনশীলতার, প্রেমানুভূতির, মনোবলের এবং ক্ষতিস্বীকারের সাধ্য সীমিত, তাঁদের প্রতিপক্ষরাও বহু ক্ষেত্রে ছিলেন এমনই বিদ্বিষ্ট ও সংবেদনশীলতা-বর্জিত যে সত্যাগ্রহী-দের কষ্টস্বীকার তাঁদের উপর কোনওরকম প্রভাববিস্তার করতে পারত না। আমরা লক্ষ ক’রে বিস্মিত হই না যে, পরবর্তীকালে, গান্ধী, তাঁর কর্মসূচিতে, অর্থনৈতিক বয়কট, করপ্রদানে অসম্মতি, অসহযোগ এবং হরতাল প্রভৃতির প্রচলন করেছিলেন, যাদের কোনওটিই আত্মপীড়নসঞ্জাত প্রেমের আধ্যাত্মিক বলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল না। তাঁর শব্দভাণ্ডারেও আগ্রাসনের মাত্রাবৃদ্ধি লক্ষ করা যায়। তিনি ‘অহিংস যুদ্ধ’, ‘শান্তিপূর্ণ বিদ্রোহ’, ‘এক সুভদ্র সংগ্রাম’, ‘হিংসার সমস্ত চিহ্নবর্জিত যুদ্ধ’ এবং সত্যাগ্রহী–র ‘অস্ত্রাগারে ‘অস্ত্রশস্ত্র’ প্রভৃতির উল্লেখ করতে শুরু করেন, যাতে বলপ্রয়োগ ও প্রতিপক্ষকে আলোচনার টেবিলে বসতে বাধ্য করবার বার্তা খুব স্পষ্ট। এটি কিয়দংশে প্রত্যাশিত যে, গান্ধীর রাজনৈতিক বাস্তবতাবোধ তাঁর নৈতিক আদর্শবাদের উপরে বিজয়লাভ করে, এবং যদিও তিনি অন্যরকম দাবি করতেন, তাঁর সত্যাগ্রহ সর্বদা ধর্মীয় চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে নি।

এইসবের অতিরিক্ত, গান্ধী অনশনের অতিবিতর্কিত কর্মপদ্ধতিরও প্রচলন করেন। তিনি জানতেন যে, তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত অনশন ধর্মঘটগুলি তাঁর অনুগামী ও বিরোধীপক্ষের মধ্যে সমান অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছে, সেইজন্য তাঁকে আত্মপক্ষসমর্থনের সব রকম চেষ্টা করতে দেখা যায়। অনশনের পক্ষে তাঁর মূল যুক্তি এইরকম: এটিও আত্মপীড়নসঞ্জাত প্রেমের দৃষ্টান্ত, যার চতুর্মুখী উপযোগিতা রয়েছে। প্রথমত, এটি শোকজ্ঞাপনের একটি উপায়; তাঁর ভালবাসার পাত্রদের জানানো যে, তাঁদের আচরণে প্রকাশিত নীচতা তাঁর পক্ষে কতদূর গভীর মর্মবেদনা ও অসন্তোষের কারণ হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয়ত, যেহেতু অপকর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি তিনি নিজেই, সেইকারণে অপকর্মের নৈতিক দায়িত্ব তাঁকেই গ্রহণ করতে হবে, এবং, অনশন, তাঁর অনুগামীদের হয়ে, তাঁর প্রায়শ্চিত্ত। তৃতীয়ত, মানুষের ‘নিশ্চল বিবেক’কে সজোরে নাড়া দেবার এটি একটা শেষ চেষ্টা; মানুষকে বিদ্ধ ক’রে, তাঁর নীতিজ্ঞান জাগ্রত ক’রে, তাঁর নৈতিক বল একত্রিত করবার একটা ‘এক অন্তিম ধর্মীয় প্রয়াস’। নানা কারণে দেশবাসীর কাণ্ডজ্ঞান সাময়িক ভাবে লোপ পায়; যেমন সাম্প্রদায়িক হিংসার প্রাদুর্ভাবে আমরা দেখি, অথবা, অস্পৃশ্যতা-প্রসঙ্গে, যখন, সামাজিক অন্যায় ও অন্যের দুঃখকষ্ট প্রত্যক্ষ ক’রেও মানুষের অবিচল আচরণে যেমন সংবেদনশীলতার সঙ্কট প্রকাশ পায়, অথবা সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলবার সময়ে, যখন হিংসার ঘটনায় মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের একান্ত অভাব যেমন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গান্ধী মনে করেন, নিজে যাতনা ভোগ ক’রে সে-যাতনার প্রতি সমবেদনা অন্যদের মধ্যে সঞ্চারিত ক’রে দেওয়া যায়, যাতে তাঁরা তাঁদের ক্রিয়াকর্ম পুনর্মূল্যায়ন করতে পারেন। শেষত, বিবাদমান দুই পক্ষকে আবার একত্রিত ক’রে, তাঁদের মতভেদ থেকে একটি মীমাংসাসূত্রের সন্ধানের ভিতর দিয়ে গোষ্ঠীচেতনাকে সংহত করা, মানুষের স্বায়ত্তশাসন-ক্ষমতা ও বিবাদ-নিষ্পত্তির ক্ষমতার উন্নতিসাধন, অনশনের আরও একটি লক্ষ্য।

অনশনের কর্মসূচিগুলি প্রতিপক্ষের উপর প্রভূত চাপ সৃষ্টি করে সে-বিষয়ে গান্ধী অবহিত ছিলেন, এবং এটি তাঁর ন্যায়সঙ্গত মনে হত। অন্যায় সংগঠিত হয়েছে এবং তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আবেদন-নিবেদনও ফলপ্রসূ হয় নি। এই অবস্থায়, অন্যায়ের কাছে তিনি নতিস্বীকার করতে পারেন, যা অনৈতিক, অথবা, বিকল্প হিসাবে, অহিংসায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একজনের পক্ষে যে একটিমাত্র পথ খোলা, তিনি সেই পথ অনুসরণ করতে পারেন। অনশনের কর্মসূচি চাপ সৃষ্টি করে এ-কথা সত্য, কিন্তু তা কখনও অনৈতিক নয়। একে ব্ল্যাকমেল বা অন্য কোনও ভীতিপ্রদর্শনের পদ্ধতি অবলম্বন করাও বলা যাবে না, কারণ কারুর ব্যক্তিগত ক্ষতিসাধন এখানে লক্ষ্য নয়। অনশনের যাঁরা লক্ষ্য, তাঁরা কখনোই চাইবেন না যে অনশনরত ব্যক্তি প্রাণ হারান, এবং তা মূলত এই কারণে যে, তাঁকে তাঁরা ভালবাসেন; সেই ভালবাসার কাছে এইভাবে আবেদন জানানোর মধ্যে কোনো অন্যায় নেই, বিশেষত সেই পরিস্থিতিতে, যখন তাঁদের উন্নততর মানুষ ক’রে তোলাই তাঁর লক্ষ্য।

অনশনকে যেহেতু ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য অপব্যবহার করা যায়, এবং কখনও-কখনও তা ব্ল্যাকমেলেও পর্যবসিত হতে পারে, সেহেতু গান্ধী কয়েকটি কঠোর সীমারেখা টেনে দিয়েছিলেন। প্রথমত, যাঁদের সঙ্গে তাঁর ভালবাসার সম্পর্ক আছে, এটি কেবল তাঁদের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যেতে পারে, আগন্তুকরা কখনওই এর লক্ষ্য হতে পারবেন না। এই কারণেই তিনি এটি দেশবাসীর জন্যই প্রয়োগ করেছেন, ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে এর ব্যবহার বিরল। দ্বিতীয়ত, অনশনের একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকতেই হবে, এবং তাকে হতে হবে সহজবোধ্য, যাতে, যিনি এর লক্ষ্য, তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়া জানাতেন পারেন। তৃতীয়ত, যিনি অনশনের লক্ষ্য, বিশেষ ক’রে তাঁর দৃষ্টিতে, সে-লক্ষ্যের একটা নৈতিক যৌক্তিকতা থাকা আবশ্যক। চতুর্থত, কারুর ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি অনশনের কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হতে পারবে না। পঞ্চমত, সাধারণ মানুষকে এমন কিছু পদক্ষেপ নিতে অথবা স্বার্থত্যাগ স্বীকার করতে নির্দেশ দেওয়া হবে না, যা তাঁর সাধ্যের অতীত। শেষত, একমাত্র তিনিই এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন যিনি নীতিধর্মের দিক থেকে তাঁর দেশবাসীর অবিসংবাদিত নেতা, মানবকল্যাণ কর্মী হিসাবে যাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আছে, এবং যাঁর চরিত্র নিষ্কলঙ্ক (তথ্যসূত্র নির্দেশ: ‘দ্য কলেক্টেড্ ওয়ার্কস অফ্ মহাত্মা গান্ধী’ ২৪ তম খণ্ড)।

সত্যাগ্রহ–র সীমারেখা

গান্ধীর সত্যাগ্রহ–র তত্ত্ব, যা মানবপ্রকৃতি-বিষয়ে তাঁর চিন্তাভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে সরাসরি পৌঁছে যায়; প্রকৃতপক্ষে, সামাজিক পালাবদল ও রাজনৈতিক কার্যক্রমের, এটি এক আদ্যান্ত মৌলিক ও সৃষ্টিশীল সংযোজন। যুক্তিগ্রাহ্য আলাপ-আলোচনার সীমাবদ্ধতা, হিংসার প্রাদুর্ভাবের বিপদ-বিষয়ে গান্ধীর মূল্যায়ন নির্ভুল; একদিকে সঙ্কীর্ণমনস্ক যুক্তি পরম্পরা এবং তার বিপরীতে, হিংসার বিভাজনরেখা ভেঙে বেরিয়ে-এসে ব্যবহারিক রাজনীতিতে নতুন পথের সন্ধান করাও অভিনব।যুক্তিবৃত্তি ও নীতিবোধ, মানুষের উভয় দিকের কোনওটাই সত্যাগ্রহ-এ উপেক্ষিত নয়, যুক্তিগ্রাহ্য আলোচনা এবং মানুষের নৈতিকতার প্রতি আবেদন রাখা, দু’টি বিকল্পকেই সত্যাগ্রহ-এ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আবার, একই সঙ্গে, মানুষের অকারণ জেদ ও নৈতিক অন্ধত্ব-বিষয়েও সত্যাগ্রহ পূর্ণমাত্রায় সচেতন; পরস্পরের মধ্যে যৌথ মানবতার বোধ জাগ্রত ক’রে, অন্যের প্রতি একের অনুভব এবং তাঁদের অভ্যন্তরীণ সম্পর্কে রূপান্তর ঘটিয়ে, সমস্যাটি অতিক্রম করবার চেষ্টা ক’রে এসেছে। কেবল সাময়িক বিবাদের মীমাংসাসূত্রের সন্ধান করা নয়, মানুষে-মানুষে নীতিবোধের এবং আবেগের বন্ধনকে সুদৃঢ় করাও সত্যাগ্রহ–র অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এইভাবে, একদিকে, আলাপ–আলোচনা এবং উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষের ভিত্তিতে যে যৌথ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছে তার ভিত্তি হতে পারবে আরও সুদৃঢ়, এবং অপরদিকে, ভবিষ্যতেও বিবাদের সম্ভাবনা সংখ্যায় ও জটিলতায়, হ্রাস পাবে।

সত্যাগ্রহ–র নৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব নিয়ে সংশয়ের অবকাশ না থাকলেও, তা সব রোগের একমাত্র ওষুধ হয়ে উঠতে পারে নি, যেমন গান্ধী ভাবতেন। যুক্তিবৃত্তি ও নীতিবোধের ঐক্যস্থাপনের উপর জোর দেওয়া, অথবা, তাঁর নিজের ভাষায় প্রকাশ করতে গেলে বলা যায়, মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের মেলবন্ধন ঘটানোয়, তাঁর কোনও ভুল ছিল না; কিন্তু, সমস্ত, অথবা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, সামাজিক মতদ্বৈত দেখা দিলেই, কেবল মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে সত্যাগ্রহ তার সমাধানসূত্র খুঁজে বার করতে পারবে, তাঁর এই ভাবনা ত্রুটিযুক্ত। অনেক সময়ে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের মধ্যেও মানবকল্যাণের উপাদান সম্পর্কে মতপার্থক্য থাকতে পারে। মানবজীবনের পবিত্রতায় আস্থাশীল কেউ-কেউ মনে করেন গর্ভপাত, স্বেচ্ছায় যন্ত্রণাহীন মৃত্যুবরণ (ইউথানেশিয়া), এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ প্রভৃতি নৈতিক ভাবে গ্রহণযোগ্য নয়; আবার, কেউ-কেউ বিপরীত সিদ্ধান্তেও উপনীত হতে পারেন। গান্ধীর কর্মপদ্ধতি এই ধরনের মতবিরোধ এবং সেখান থেকে উৎপন্ন বিবাদ কীভাবে নিরসন করবেন, তা পরিষ্কার নয়।

অন্যদের কষ্টভোগ প্রত্যক্ষ করা মানুষের মনের উপর গভীর রেখাপাত করে, এবং তার প্রতিকার করবার ইচ্ছা বা উপায় তাঁর হস্তগত না-হলেও মানুষ ওই কষ্টের কথা ভেবে অনুতাপে ভুগে থাকেন, গান্ধীর এ-প্রস্তাব নির্ভুল। কিন্তু, একটি বিষয় তিনি ভেবে দেখেন নি; সেই অভিজ্ঞতা আহত ব্যক্তির প্রাপ্য ছিল ব’লে যদি কারুর মনে হয়ে থাকে, তা হলে প্রতিক্রিয়াও বিশেষ এক রকমের হবে। কেবল কষ্টভোগের অভিজ্ঞতাটুকু নয়, তার ঔচিত্য-অনৌচিত্যের বিচারও প্রতিক্রিয়ার রকম নির্ধারণ করে, এবং এটি আবার নির্ভর করে তাঁর বিশ্বাসের জগতের উপর, যেখানে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে মতভেদ থাকা খুবই স্বাভাবিক। শার্পভিল হত্যাকাণ্ড [দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভ়াল-এর অন্তর্গত শার্পভিল থানায় ২১এ মার্চ ১৯৬০-এ নিরস্ত্র জনসমাবেশের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ, হতাহতের অনুমানিক সংখ্যা ২৫০] অনেক শ্বেতাঙ্গ দক্ষিণ আফ্রিকান-কে কিছুমাত্র বিচলিত করতে পারে নি, আমেরিকা কর্তৃক ভিয়েতনামের উপর সামগ্রিক আগ্রাসনের সময় নেপাম বোমাবর্ষণে আক্রান্ত মানুষদের আলোকচিত্রও অনেক আমেরিকানের বিবেক আলোড়িত করতে অসমর্থ, এমন কি, ইহুদীদের উপর নাৎসিদের অকথ্য আত্যাচার অনেক জার্মানের উপর কোনোরকম প্রভাব বিস্তার করতে ব্যর্থ হয়েছে।

সম্ভাব্য সমস্ত রকমের পরিস্থিতিতে সত্যাগ্রহ কার্যকরী এবং তা কখনওই ব্যর্থ হয় নি, গান্ধীর এই দাবি সত্য নয়। তিনি যদি এমন দাবি করতেন যে সত্যাগ্রহ এই পৃথিবীতে বেঁচে-থাকার এক স্বনির্বাচিত পথ, এবং, পরিণাম যাই হোক না কেন, হত্যাকারী হওয়ার চেয়ে নিহত হওয়া শ্রেয়, তা হলেও, রাজনৈতিক না হোক, তার একটা নৈতিক তাৎপর্য থাকত। এর পরিবর্তে, তিনি দাবি করেন সত্যাগ্রহ এমন উত্তমরূপে গঠিত যে তা সর্বত্র সুফলদায়ী। এই কারণে তাঁর দাবি অন্য এক ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। তাঁর এমন প্রতীতি জন্মায় যে, প্রতিটি ব্যক্তির অন্তরে আত্মা বিরাজ করে, যাকে ‘ছোঁয়া’ এবং অবশেষে ‘জাগিয়ে তোলা’ যাবেই। ফলত, এই বাস্তব অবস্থা তিনি স্বীকার করেন নি, অথবা স্বীকার করতে পারেন নি যে, কিছু সংখ্যক মানুষ এমন ভয়ানক রকমের বিকৃত হতে পারেন যে তাঁদের কাছ থেকে কোনওরকম সদাচারণ আশা করা নিরর্থক। সত্যাগ্রহ, প্রথমেই, প্রতিপক্ষের এক ন্যূনতম সুভদ্র স্বভাব পূর্বানুমান করে, এক মুক্ত সমাজ পূর্বানুমান করে যেখানে প্রতিপক্ষের নৃশংসতা প্রকাশ্যে আনা সম্ভব এবং যেখানে নিরপেক্ষ জনমতের প্রতিরোধ তাঁর গতি রুদ্ধ করতে পারে। সত্যাগ্রহ আরও অনুমান ক’রে নেয় যে, বিবাদমান দুই পক্ষ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, কারণ তা না হলে যে পক্ষ আক্রান্ত তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত অসহযোগ প্রতিপক্ষের স্বার্থ প্রভাবিত করতে পারত না, এবং শেষত, যাঁরা আক্রান্ত, তাঁরা অন্যায়ের প্রতিরোধ করবার উপযুক্ত মনোবল ও সাংগঠনিক শক্তি ধারণ করেন। নাৎসি বন্দীশিবিরের নরকঙ্কালগুলির পক্ষ থেকে কোনও সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করা যেমন অসম্ভব, ঠিক তেমনই, চারিধারে আবদ্ধ ও নৃশংস একনায়কতান্ত্রিক কোনও রাষ্ট্রব্যবস্থাতেও সত্যাগ্রহ-র ব্যর্থতা অনিবার্য। মার্টিন বুবর [অস্ট্রিয়ান-ইহুদী দার্শনিক মার্টিন বুবর(১৮৭৮-১৯৬৫)] একবার গান্ধীকে এই মর্মে লিখেছিলেন, যেখানে কোনও প্রত্যক্ষদর্শী নেই, সেখানে শহীদত্ব-অর্জনও অসম্ভব, এবং শহিদত্ব না থাকলে সত্যাগ্রহ-র নৈতিক বলও হ্রাস পায়। ‘দ্য জিউইশ্ ফ্রন্টিয়র’-এর সম্পাদক ও গান্ধীর অনুরাগী হায়ীম গ্রীনব্যর্গ [ইহুদী চিন্তক হায়ীম গ্রিনব্যর্গ (১৮৮৯-১৯৫৩)] গান্ধীকে একবার লিখেছিলেন, ‘এমন যদি হত জার্মানিতে একজন ইহুদী গান্ধী উঠে এলেন, তবে তিনি কেবল মিনিট পাঁচেক টিকে থাকতে পারতেন, অচিরেই তাঁকে গিলোটিনে নিয়ে যাওয়া হত।’ প্রত্যুত্তরে গান্ধী তাঁকে জানিয়েছিলেন, হিটলারও মানুষই ছিলেন, এবং মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও বন্দীশিবিরের ইহুদীরা আত্মমর্যাদাসহ আপন-আপন মৃত্যু বেছে নিলে, তাৎক্ষণিক অভিঘাত সৃষ্টি সম্ভব না হলেও, সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে সাধারণ জার্মানদের মধ্যে তার প্রভাববিস্তার অনিবার্য (তথ্যসূত্র নির্দেশ: ‘দ্য কলেক্টেড্ ওয়ার্কস অফ্ মহাত্মা গান্ধী ৭৮তম খণ্ড)। গান্ধীর জবাবে যুক্তি আছে, কিন্তু তা অহিংসার শক্তির প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল; একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থা কত-যে জটিল পদ্ধতি অবলম্বন ক’রে তাঁর অধীনস্থ জনগোষ্ঠীকে নিগৃহীত করে, লাঞ্ছিত করে আক্রান্ত ব্যক্তিদের, সুস্থ মতবিনিময়কে বিকৃত করে, সত্যাগ্রহ–র আবশ্যিক পূর্বশর্তগুলি লঙ্ঘন করে, তার কোনও পরিচয় গান্ধীর ভাবনায় পাওয়া যায় না।

গান্ধীর সত্যাগ্রহ–র সপক্ষে বলার কথা বহু, কিন্ত তাকে সর্বরোগে সেবনযোগ্য একমাত্র ওষুধ ভাবলে ভুল হবে। গান্ধী স্বীকার করতেন না, কিন্তু, এমন নাও হতে পারে যে, হিংসা অনিবার্যভাবে বিদ্বেষ ও শত্রুভাবের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে যুক্ত, অথবা অনিয়ন্ত্রিত থাকবেই। অহিংসার মতোই হিংসাও সংযত ও পরিমিত হতে পারে, অত্যাচারিত ও অত্যাচারী, উভয়ের প্রতি প্রীতি থেকে উৎসারিত হতে পারে, মানুষের অবমূল্যায়ন রোধের কাজে প্রয়োগ করা যেতে পারে। মাত্র একটি কর্মপদ্ধতির প্রচার না ক’রে, গান্ধী যদি একাধিক কর্মপদ্ধতি প্রয়োগের কথা ভাবতেন, যা পরিস্থিতির প্রয়োজনানুসারে একে অপরের সঙ্গে মিশ্রিত ক’রে অথবা একক ভাবে প্রয়োগ করা যেত, তা হলে তাঁর প্রজ্ঞার গভীরতর উন্মোচন ঘটতে পারত। বিভিন্ন পরিস্থিতির ভিন্নতা যেহেতু প্রতিক্রিয়ার ভিন্নতা দাবি করে, সেহেতু কখনও–কখনও হিংসা যে সার্থকতা অর্জন করতে পারে, অহিংসা তা পারে না, অথবা পারলেও, তার সঙ্গে যে মাত্রাতিরিক্ত কষ্টভোগ ও ক্ষতিস্বীকার জড়িত থাকবে, তা গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে।

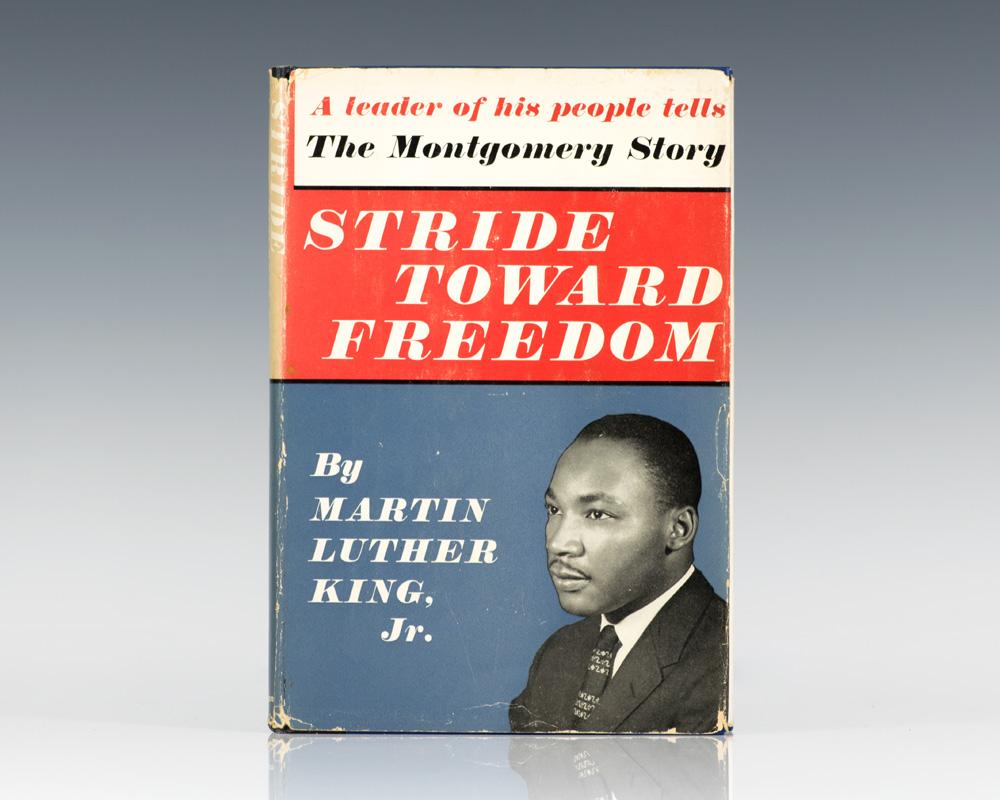

যদিও গান্ধীর সত্যাগ্রহ–এ কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল এবং সত্যাগ্রহ–র ‘সার্বভৌম সার্থকতা’র দাবিও ভ্রান্ত, তবু মানতেই হয় সামাজিক পরিবর্তনের এটি এক শক্তিশালী, অভিনব এবং সুনীতিসম্মত প্রণালী। ফলত, ভাবনাটি থেকে ঋণ নিয়ে, স্থানীয় পরিস্থিতির দাবি অনুসারে ঈষৎ রূপান্তরিত ক’রে, তাকে যে অন্য দেশেও প্রয়োগ করা হয়েছে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ১৯৩০-এর দশকের শুরু থেকে গান্ধীর কর্মপদ্ধতি থেকে শিক্ষাগ্রহণ ও তাঁর থেকে পরামর্শ নেওয়ার জন্য আমেরিকার অনেক কৃষ্ণাঙ্গ নেতা ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তাঁদের প্রত্যয়ে গান্ধী এতদূর উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন যে, এমন একটি মন্তব্যও আমরা পাই,‘হয়তো কৃষ্ণাঙ্গদের মাধ্যমেই অহিংসার বিশুদ্ধ বার্তা একদিন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে।’(তথ্যসূত্র নির্দেশ: ‘দ্য কলেক্টেড্ ওয়ার্কস অফ্ মহাত্মা গান্ধী ৬২ তম খণ্ড)। মার্টিন লুথার কিং–এর নেতৃত্বে ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে গ’ড়ে-ওঠা আমেরিকার সিভ়িল রাইট্স মুভমেন্ট তাঁর সেই আশার বাস্তব রূপ। ‘সামাজিক অন্যায়–অবিচার দূরীকরণের এক তাত্ত্বিক সন্ধানে’ বেরিয়ে প’ড়ে, কিং, মার্ক্সসহ অনেক লেখকের গ্রন্থ পড়েন, কিন্তু কোনোটিই তাঁর কাজের সহায়ক ব’লে তাঁর মনে হয় নি। ১৯৫০-এ, হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানিন্তন প্রেসিডেন্ট ও ধর্মযাজক মর্ডেকাই জন্সন-এর এক ধর্মীয় অভিভাষণ (স্যরম্ন্) শোনার সময়ে গান্ধীর সত্যাগ্রহ–র গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি প্রথম সচেতন হন। কিং মনোযোগ সহকারে গান্ধীর রচনা পাঠ ক’রে ‘বৌদ্ধিক ও নৈতিক সন্তোষ’ খুঁজে পান। তিনি লিখছেন (তথ্যসূত্র নির্দেশ: ‘স্ট্রাইড টুওয়ার্ড ফ্রীডম : দ্য মন্গম্রী স্টরী’ /মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র):

‘ (গান্ধীর) অহিংস প্রতিরোধ সম্বলিত আন্দোলনের কার্যক্রমগুলির বিষয়ে যত পড়ছিলাম, তত মুগ্ধ হচ্ছিলাম … সত্যাগ্রহ–র সামগ্রিক ধারণাটি… গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক মনে হতে লাগল আমার। যত গভীরে প্রবেশ করছিলাম আমি গান্ধীর দর্শনে, ততই প্রেমের দুর্বলতা সম্পর্কে আমার সংশয় লোপ পেতে লাগল, এবং, জীবনে এই প্রথম, সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রেমের শক্তি সম্পর্কে আমার উপলব্ধি জাগতে শুরু করল। গান্ধীর রচনা পড়বার আগে আমি এই সিদ্ধান্তে প্রায় পৌঁছে গেছিলাম যে যীশু-র নীতিশাস্ত্র কেবল ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে কার্যকরী … কিন্তু তাঁর রচনা পড়বার পর আমি বুঝতে পারলাম কি ভয়ানক ভুল আমি ক’রে ব’সে আছি। গান্ধী সম্ভবত ইতিহাসের প্রথম ব্যক্তি যিনি যীশু-র প্রেমের নীতিকে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের স্তর থেকে তুলে নিয়ে এসে উপনীত হতে পেরেছিলেন এক সুবৃহৎ ক্ষেত্রে, যেখানে তা এক শক্তিমান ও কার্যকরী সামাজিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত … বিগত কয়েক মাস ধ’রে সমাজ সংস্কারের যে প্রণালী আমি নিরন্তর খুঁজে চলেছিলাম, তা প্রেম ও অহিংসার উপর গান্ধীর এই গুরুত্বদানে আমি পেয়ে গেলাম।’

আত্মপীড়নসঞ্জাত প্রেমের শক্তির প্রতি গভীর বিশ্বাস, হিংসার প্রতি তীব্র ঘৃণা, মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা, অন্যায় ব্যবস্থার দ্বারা পীড়িত মানুষদের মধ্যে সচেতনতা ও আত্মবিশ্বাস গ’ড়ে তোলার বিষয়ে দুশ্চিন্তা, কার্যকরী সংগঠন ও প্রেরণাদায়ী নেতৃত্বে গুরুত্বদান, প্রভৃতি প্রসঙ্গে গান্ধীর ভাবনাবলয়ের সঙ্গে কিং সংযোগ অনুভব করতেন। কিন্তু ভারতের সঙ্গে মার্কিন পরিপ্রেক্ষিতের ভিন্নতার কারণে গান্ধীর প্রণালীতে পরিবর্তন না ক’রে প্রয়োগ করায় নানা প্রতিবন্ধকতা ছিল। কিং ছিলেন খ্রিস্টধর্মাবলম্বী, তাঁর কাছে গান্ধীর অধিবিদ্যার (মেটাফিজ়িক্স) আবেদন সীমিত। কিং লিখেছেন ‘(অহিংস প্রতিরোধের নেপথ্যে) যীশু ছিলেন আত্মা ও মূল চালিকাশক্তি, আর গান্ধী সেখানে দিলেন পদ্ধতিগত দিশা’ (তথ্যসূত্র নির্দেশ: ‘স্ট্রাইড টুওয়ার্ড ফ্রীডম: দ্য মন্গম্রী স্টরী’/মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র)। গান্ধীর অনশন, বিশুদ্ধ চারিত্র্যগুণের আধ্যাত্মিক শক্তির উপর আস্থা, এবং সেই সূত্রে কৃচ্ছ্রসাধন ও বাহুল্যবর্জিত জীবনযাপনকে গুরুত্বদান, রিপুনিয়ন্ত্রণ ও আত্মসংযম প্রভৃতি প্রসঙ্গে কিং কোনওরকম আগ্রহবোধ করতেন না।

এই বিষয়টি সহজে আমাদের বোধগম্য হয় না, কারণ ক্রুশবিদ্ধ যীশুমূর্তি খ্রিস্টধর্মের অন্যতম প্রধান প্রতীক; আমরা সাধারণত ধ’রে নিতে পারতাম যে, কিং সেই প্রতীককে পুনরায় জনসমক্ষে তুলে ধ’রে তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন, প্রতীকের সঙ্গে তাঁর কাজের সংযোগ সুনিশ্চিত করবেন, এবং তার বিপুল সম্ভাবনাকে তাঁর রাজনৈতিক কার্যক্রমে নিযুক্ত করবেন, ঠিক যেমন গান্ধী তাঁর নিজের প্রেক্ষিতে উপবাস ও অনশনের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। আবার, কিং এক গণতান্ত্রিক পরিবেশে কাজ করছিলেন, সমান সামাজিক অধিকারসহ কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠীগুলির আমেরিকান সমাজে অন্তর্ভুক্তি চাইছিলেন, এই বাস্তব অবস্থা মনে রাখলে স্পষ্ট বোঝা যায়, গান্ধী তাঁর নিজের কর্মপন্থাসহ যে-যে আইনি, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সম্মুখীন হয়েছিলেন, কিং-এর কর্মক্ষেত্রে তাঁর কোনও প্রাসঙ্গিকতা ছিল না। এক অর্থে, অমঙ্গলের প্রভূত বল সম্পর্কে কিং–এর সচেতনতা গান্ধীর চেয়েও বেশি(এই সচেতনতা গ’ড়ে উঠতে পেরেছিল আমেরিকার প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের ধর্মতাত্ত্বিক রাইনহোল্ড নেবূর-এর [১৮৯২-১৯৭১] বৌদ্ধিক প্রভাবের কারণে, যিনি নিজে গান্ধীর একজন অনুরাগী এবং অহিংসনীতির সীমারেখা-বিষয়ে সুচিন্তক ছিলেন)এবং কিং নিজেকে ও তাঁর অনুগামীদের ‘মানবপ্রকৃতি-বিষয়ে অগভীর আশাবাদের মায়া ও মিথ্যা আদর্শবাদের বিপদ’ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন(তথ্যসূত্র নির্দেশ: ‘স্ট্রাইড টুওয়ার্ড ফ্রীডম: দ্য মন্গম্রী স্টরী’/মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র)। কিং–এর সিভ়িল রাইট্স মুভমেন্ট একাধারে গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের আন্তর্জাতিক প্রাসঙ্গিকতা, তার সৃষ্টিশীল অভিযোজন(অ্যাডাপ্টেশন্)ও সমৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সর্বজনসমক্ষে প্রকাশ করেছে।

চিত্রসূচি

বিবরণ

০১

কানু গান্ধীর তোলা মহাত্মার ছবি

০২

১৯৫৮ সালে প্রথম প্রকাশিত মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র-র ‘স্ট্রাইড টুওয়ার্ড ফ্রীডম : দ্য মন্গম্রী স্টরী’ গ্রন্থের প্রচ্ছদ।

০৩

বৌদ্ধ সন্ন্যাসী থিচ্ কয়াং ডুক-এর(১৮৯৭-১৯৬৩) আত্মাহুতি। সাইগন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক অধিকৃত দক্ষিণ ভিয়েতনাম। ১১ জুন, ১৯৬৩। আলোকচিত্রশিল্পী ম্যাল্কম ব্রাউন।

০৪

সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক সামরিক আগ্রাসেনের প্রতিবাদে গণ-অবস্থান।

প্রাগ, চেকোস্লোভ়াকিয়া। অগাস্ট, ১৯৬৮।

০৫

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরস্ত্র ছাত্রছাত্রীদের প্রতিরোধ। মেক্সিকো সিটি, মেক্সিকো। অগাস্ট, ১৯৬৮।

০৬

জনসমাবেশ – ভারত ছাড়ো আন্দোলন ১৯৪২।

০৭

জনসমাবেশ। পারী, ফ্রান্স। মে-জুন, ১৯৬৮।

০৮

সরলা বেহন্ (ক্যাথারিন মেরী হাইলম্যান)(১৯০১-৮২), চিপকো আন্দোলনের নেত্রী।

০৯

চিপকো আন্দোলনের পথিকৃৎ, সুন্দরলাল বহুগুণা। জন্ম ১৯২৭।

১০

চিপকো আন্দোলন, উত্তরাখণ্ড, ভারতবর্ষ । ১৯৭৩।

১১

শাহীন বাগ ও মহাত্মা গান্ধী।

১২

ট্যাঙ্ক-মানব, তিয়ানানমেন স্ক্যয়র, বেজিং, চীন। ৫ জুন ১৯৮৯।

১৩

শহীদ য়ান পালাখ্ (১৯৪৮-১৯৬৯)। ইনি নিজের গায়ে অগ্নিসংযোগ ক’রে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রাগ, চেকোস্লোভ়াকিয়া। ১৯ জানুয়ারী ১৯৬৯।

১৪

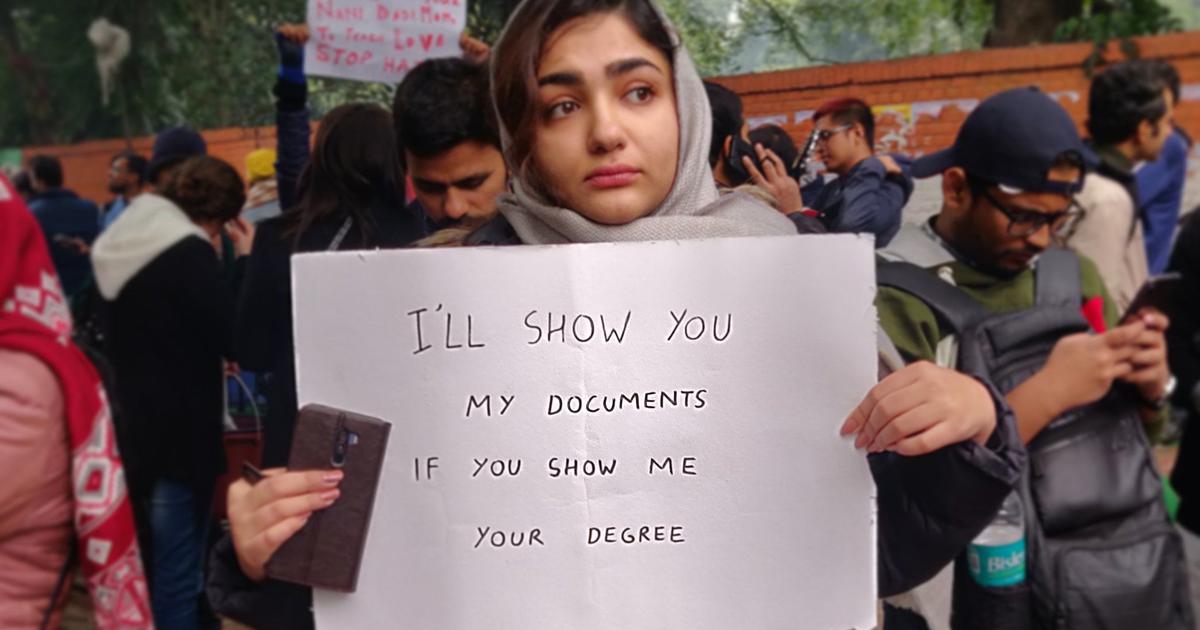

শাহীন বাগে প্রদর্শিত পোস্টার ।

১৫

দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভ়াল-এর অন্তর্গত শার্পভিল থানায় ২১.০৩. ১৯৬০-এ অনুষ্ঠিত গণহত্যা। মৃত: ৬৯ আহত: ১৮০।

১৬

জন রলস্ (১৯২১-২০০২)।

১৭

অস্ট্রিয়ান-ইহুদী দার্শনিক মার্টিন বুবর (১৮৭৮-১৯৬৫)।

১৮

পোল্যান্ডে আউশউইটজ় বন্দীশিবিরের প্রবেশপথ। নাৎসি বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত পোল্যান্ড পরিদর্শনরত হাইনরিখ হিমলার-এর নির্দেশানুসারে আউশউইটজ়-কে ১৯৪১-এ গ্যাস চেম্বারের কমপ্লেক্সে রূপান্তরিত করা হয়। পোল্যান্ড এবং য়ুরোপ-এর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বন্দী-বোঝাই ট্রেনগুলি সরাসরি গ্যাস চেম্বার পর্যন্ত পৌঁছে যেত। মাত্র সাড়ে তিন বছরে গ্যাস চেম্বারগুলিতে আনুমানিক ১০ লক্ষ ৮০ হাজার মানুষ প্রাণ হারান, তাঁদের মধ্যে অনুমানিক ৯ লক্ষ ৬০ হাজার ইহুদী।

১৯

বেয়োনেট বনাম পুষ্প। পারী, ফ্রান্স। মে-জুন,১৯৬৮।

২০

ভারতের লোকসভায় পাশ হওয়া তিনটি কৃষি বিলের প্রতিবাদে প্রবীণ কৃষিজীবীদের নীরব প্রতিবাদ। বৃহত্তর দিল্লী সীমান্ত, ২০২০।

বঙ্গানুবাদ: গৌতম বসু