কাব্যিক লিখন আছে কি?

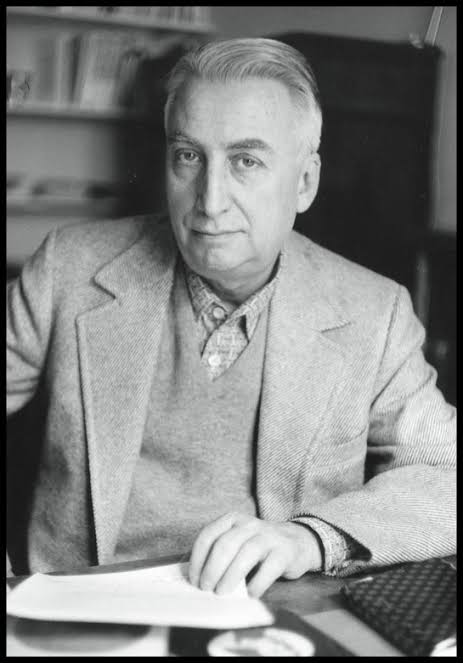

রোলঁ বার্ত

ভূমিকা ও অনুবাদ: অনুপ সেনগুপ্ত

ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কোনও কাব্যিক লিখনপ্রণালীর কথা বলা সম্ভব নয়, কারণ এ এমনই এক ভাষা যেখানে স্বশাসন বা স্বতন্ত্রতামুখী প্রবল অভিযান যে-কোনও নৈতিক ব্যঞ্জনা ধ্বংস করে। প্রকৃতির পরিবর্তনসাধনই এখানে বাচিক আঙ্গিকের লক্ষ্য, এ কোনও জগৎ-কারিগর ডেমিয়ার্জের (demiurge) ভঙ্গি, কোনও বিবেকী মনোভঙ্গি নয়, বরং জবরদস্তি বাধ্য করা। অন্তত আধুনিক কবিদের এরকমই ভাষা, সেই পরিসরের মধ্যে তাঁরা নিজেদের অভিপ্রায়গুলি বহন করেন, এবং মনে করেন – কবিতা কোনও আধ্যাত্মিক অনুশীলন নয়, আত্মার কোনও অবস্থান নয়, কিংবা নয় কোনও বিশেষ পরিস্থিতিতে নিজেকে দাঁড় করানো, বরং তা একরকম স্বপ্নভাষার দীপ্তি ও সজীবতা। এইসব কবিদের ক্ষেত্রে, কাব্যিক অনুভব হিসেবে কোনও লিখনপ্রণালীর কথা তোলা নিরর্থক। আধুনিক কবিতা এই বিকীর্ণ স্বরভঙ্গি, এই মহার্ঘ পরিমণ্ডলের ঊর্ধ্বে, যেমন রেনে শারের কবিতা – তা না হলে আমরা পেতাম প্রকৃত প্রস্তাবে এক লিখনপ্রণালী, সাধারণত যাকে কাব্যিক অনুভব বলা হয়।

সাহিত্যতত্ত্ব, সমালোচনা সাহিত্য, চিহ্নবিজ্ঞান থেকে আধুনিক মিথ, ফ্যাশন স্টেটমেন্ট, আলোকচিত্র, এমনকি প্রেম – ফরাসি চিন্তাবিদ রোলঁ বার্তের বাচনিক জগৎ ছিল বিরাট। সাহিত্য সমালোচনার ঐতিহ্যগত বিদ্যায়তনিক ধারার কড়া সমালোচক ছিলেন। এক্ষেত্রে রেমোঁ পিকার সঙ্গে তাঁর সংঘাত অতীব সুস্বাদু। রোলঁ বার্তের প্রথম বই ‘ল দেগ্রে জ়ের্হো দ লিক্রিত্যুর্’ (রাইটিং ডিগ্রি জ়িরো)-এর একটা বিতর্কিত প্রবন্ধ ‘ইয়া-ৎ-ইল য়ুন্ এক্রিত্যুর্ পোয়েতিক্?’ (ইজ় দেয়ার এনি পোয়েটিক রাইটিং?)। ১৯৫৩ সাল থেকে কবিতার অতিঐতিহ্যবাদীদের তা যথেষ্ট বিরক্তি জাগিয়েছে।

ধ্রুপদী যুগে গদ্য আর কবিতা যেন গাণিতিক রাশি। ওদের পার্থক্য পরিমাপযোগ্য, পাশাপাশি দুটো সংখ্যার মতোই ওদের এর চেয়ে কমবেশি পৃথক করা যায় না, কিন্তু মাত্রাগত বিশেষ তফাতের জন্যেই ওরা অসদৃশ। যদি বাচনের যৎসামান্য আঙ্গিক হিসেবে গদ্য শব্দটা ব্যবহার করি এবং ছন্দ, মিল এবং চিত্রকল্পরীতির মতো অপ্রয়োজনীয় হলেও শোভাবর্ধক এমন-কিছু ভাষার আরোপিত গুণকে ক, খ, গ এইসব অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করি, তাহলে গোটা ভাষাতাত্ত্বিক উপরিস্তরটা মঁসিয় জ়োর্দাঁও-এর যুগ্ম-সমীকরণে ব্যাখ্যা করা যাবে:

কবিতা = গদ্য + ক + খ + গ

গদ্য = কবিতা – ক – খ – গ

এখানে স্পষ্টত কবিতা, গদ্যের থেকে ভিন্ন। কিন্তু এই পার্থক্য ওদের মূল প্রকৃতির নয়, তা পরিমাপগত। ধ্রুপদী বিধানের অন্যতম ধারা ভাষার ঐক্যকে তাই তা সংকটে ফেলে না। সামাজিক পরিস্থিতি অনুযায়ী বা সুসমাজের বেঁধে দেওয়া বক্তব্য প্রকাশের রীতির অনুবর্তী হয়ে কেউ বাচিক শৈলীতে আলাদা আলাদা মাত্রা প্রয়োগ করতে পারেন – এখানে গদ্য বা বাগ্মিতা, তো ওখানে কবিতা বা অতিমার্জিত উচ্চারণ – তাহলেও সবক্ষেত্রে একটিই ভাষা থাকবে, মনের অসংখ্য মহলকে তা প্রতিফলিত করবে। ধ্রুপদী কবিতাকে বলা যেতে পারে গদ্যের কেবল এক আলংকারিক রূপ, শিল্পর (অর্থাৎ কোনও আঙ্গিক শৈলীর) পরিণতি, কিন্তু কখনোই তার ভাষা আলাদা নয় কিংবা তা বিশেষ সংবেদনশীলতার ফল নয়। সেক্ষেত্রে যে-কোনও কবিতাই কোনও সম্ভাব্য গদ্যের ইঙ্গিতময় নয়তো সরাসরি আরোপিত শোভাপ্রদ সমীকরণ – কোনও মননযোগ্য অভিব্যক্তির মধ্যে যে গদ্য কার্যত প্রচ্ছন্ন শক্তিরূপে অব্যক্ত। ধ্রুপদী রীতির যুগে ‘কাব্যিকতা’ নিজস্ব কোনও শাসনক্ষেত্র তৈরি করে না, জাগায় না অনুভূতির কোনও নির্দিষ্ট গভীরতা, কোনও বিশেষ সংসক্তি অথবা আলাদা মহাবিশ্ব, কিন্তু যা করে, তা হল বাচিক প্রকরণের স্বতন্ত্র পরিচালন, যা কি না আরও শিল্পোৎকর্ষতায় ‘আত্মপ্রকাশ’ ঘটায়, ফলত কথ্য বাকরীতির চেয়ে তা অনেক বেশি আন্তরিক। অন্যভাবে বললে, অন্তর্ভাবনা প্রকাশের প্রকরণরূপে এই বাচন বা কথন মন থেকে সশস্ত্র লাফিয়ে ওঠে আর দস্তুরমাফিক এর দৃষ্টি-আকর্ষণী গুণে সামাজিকভাবে বেশি স্বীকৃতি পায়।

আমরা জানি, আধুনিক কবিতায় এই গ্রন্থনের আর কিছুই রইল না, যা বোদলেয়র থেকে নয়, র্যাঁবো থেকে অতর্কিতে চালু হয়েছে। সেইসব নজিরও অবশ্য আছে যেখানে কেউ ঐতিহ্যপ্রসূত রীতির পুনর্বৃত্তি ঘটিয়ে ধ্রুপদী কবিতার আঙ্গিকগত অলঙ্ঘনীয়তাকে গ্রহণ করেছেন সেক্ষেত্রে কবিরা নিজেদের কথন বদ্ধ-প্রকৃতির করে ফেলেন; ভাষার গঠন ও স্বভাব উভয়কেই তা আবৃত করে। আধুনিক কবিতা আর সেই শোভাবর্ধক ও স্বাধীনতাবঞ্চিত গদ্য হয়ে রইল না, পূর্বকালিকতার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে একমেবাদ্বিতীয়ম হয়ে উঠল কবিতা। কোনও আরোপিত চরিত্র হিসেবে থাকার বদলে তা নিজেই হয়ে উঠল সারাৎসার। আর তাই কবিতা খুব ভালোভাবেই চিহ্ন বর্জন করতে পারে, যবে থেকে স্বপ্রকৃতিকে বহন করছে। তার নিজের পরিচয়কে আর বাহ্যিকভাবে জাহিরের প্রয়োজন পড়ে না। কাব্যিক ভাষা আর গদ্যভাষা এতটাই আলাদা হয়েছে যে তারা তাদের পার্থক্যের সব চিহ্নও পরিহার করতে পারে।

এছাড়া চিন্তন ও ভাষার তথাকথিত সম্পর্কও প্রতিবর্তিত হয়েছে। ধ্রুপদী শিল্পে পূর্বপ্রস্তত চিন্তন নিজেকে ‘প্রকাশ’ বা ‘অনুবাদ’ করতে কোনও উচ্চারণের জন্ম দেয়। ধ্রুপদী চিন্তনের তেমন কোনও ব্যাপ্তিকাল নেই, যেটুকু আছে, তা তার প্রকরণগত বিন্যাসের জন্যে। পক্ষান্তরে আধুনিক কাব্যতত্ত্বে শব্দরা একরকম আঙ্গিকগত সন্ততি তৈরি করে; সেখান থেকে প্রজ্ঞাজনিত বা আবেগজাত নিবিড়তা উৎসারিত হয়, ওই শব্দরাজি ছাড়া তা তৈরি হওয়া অসম্ভব। সেক্ষেত্রে আত্মস্থতার জন্যে অনেক বেশি ঘনীভূত সময় থাকে কথনে। তখন ‘চিন্তন’ তৈরি হতে থাকে একটু একটু করে, শব্দের আকস্মিকতার সঙ্গে সঙ্গে। এই বাচনিক নিয়তি, কোনও অর্থের সুপক্ক ফল যা পেড়ে ফেলে, আগে থেকেই কাব্যিক সময়ের শর্ত রেখে দেয়, তা অবশ্য চূড়ান্ত ‘রূপদানের’ বেশি সময় নয়, কিন্তু একইসঙ্গে এক সম্ভাব্য অভিযান – চিহ্ন ও অভিপ্রায়ের সাক্ষাৎস্থল। আধুনিক কবিতা, ধ্রুপদী কবিতার থেকে যে পার্থক্যে বিপ্রতীপ, তা ভাষার গোটা সংস্থানে ক্রিয়াশীল, তার জন্যে একই সমাজতাত্ত্বিক উদ্দেশ্য ছাড়া এই দুই ধরনের কবিতায় আর কোনও মিল নেই।

ধ্রুপদী ভাষার (গদ্য ও কবিতার) বাকপরিমিতি সম্পর্কমূলক, অর্থাৎ এখানে শব্দরা পৃথকায়িত যতদূর সম্ভব সম্পর্কের স্বার্থে। এখানে কোনও শব্দেরই নিজস্ব ঘনত্ব নেই, তা প্রায় কোনও কিছুরই চিহ্ন হয়ে উঠতে পারে না, বরং কোনও অনুষঙ্গ বয়ে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যম হয়ে ওঠে। অন্তর্বাস্তবতায় ডুব দেওয়ার চেয়ে বহির্সংস্থানেই তা শরীরী, এবং যে মূহূর্তে তা উচ্চারিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় অন্যান্য শব্দের কাছে, যাতে অভিপ্রায়সমূহের উপরিগত শৃঙ্খল তৈরি করতে পারে। গণিতের ভাষার দিকে তাকালে আমরা সম্ভবত ধ্রুপদী গদ্য ও কবিতার প্রকৃতি সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারব। আমরা জানি, গণিতের ভাষার প্রতিটি সংখ্যা শুধুমাত্র চিহ্নের দ্বারাই নির্ধারিত হয় না, এইসব সংখ্যার নিজেদের মধ্যে যে আন্তঃসম্পর্ক, সেই ক্রিয়াশীল সমতা বা পার্থক্যও পরিস্ফুট হয় কোনও চিহ্নের মাধ্যমে। বলা যেতে পারে, গাণিতিক প্রবাহের পুরো চলনটিই এর সম্পর্কদের স্পষ্ট সংকেত থেকে উদ্ভূত। ধ্রুপদীবাদের ভাষাও একইরকম চলনে প্রাণ পায়, তবে তা অবশ্যই কম কঠোর – এই ভাষায় শব্দাদি প্রশমিত, ঐতিহ্যের অনমনীয় আশ্রয়ে উধাও, যে ঐতিহ্য তাদের সজীবতা শুকিয়ে দেয় – তারা ধ্বনিগত ও শব্দার্থগত দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলে, যা কি না একদিকে ভাষার অনির্দেশ্য রসে ডুবুরি হতে পারত এবং অন্যদিকে অমসৃণ তৃপ্তির স্বার্থে ভাষার বৌদ্ধিক চালিকাশক্তিকে থামাতে পারত। ধ্রুপদী প্রবাহ হচ্ছে সমঘনত্বের উপাদানগুলির পরম্পরা, ফলে তা একইরকম আবেগজাত চাপে প্রকাশিত হয় এবং ইতিমধ্যেই উদ্ভাবিত বিশেষ কোন অর্থমুখী প্রবণতায় ওইসব উপাদানের ভার লাঘব করে। এখানে কাব্যিক শব্দভাণ্ডার বস্তুত ব্যবহারের জন্যে, উদ্ভাবনের জন্যে নয় – এর ভাবপ্রতিমাসমূহ একটি অবয়বের মধ্যেই স্বীকৃত, স্বতন্ত্রতায় অস্তিত্বশীল নয়; দীর্ঘকালীন প্রথার যথাপ্রাপ্তি তারা, কোনও একক ব্যক্তির সৃষ্টি নয়। ধ্রুপদী কবির ক্রিয়াশীলতায় তাই নতুন শব্দের অন্বেষণ নেই, যা অনেক বেশি শরীরী, অনেক বেশি দীপ্ত; বরং সাবেকিয়ানার ধারাই অনুসরণ করেন তিনি – সুষমতার বা কোনও বিবরণের অর্থবহ সংক্ষিপ্ততাকে নিখুঁত করার জন্যে, ছন্দের গণ্ডীর মধ্যে ঠিকভাবে একটি চিন্তনকে এঁটে দিতে। ধ্রুপদী মনন শব্দে নয়, বিবরণে ক্রিয়াশীল – তা প্রকাশভঙ্গির নৈপুণ্যে নিয়োজিত, উদ্ভাবনে নয়। আধুনিক শৈলীর মতো শব্দরা এখানে তীব্র অকল্পনীয় আকস্মিকতার কাছে কৃতজ্ঞ থাকে না, উৎপন্ন করে না স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতার গভীরতা ও অনন্যতা, রমনীয়তার জরুরি প্রয়োজনে বা শোভাবর্ধক উদ্দেশ্যে ওরা বিস্তৃত হয়ে একটা উপরিতল তৈরি করে, ওরা আমাদের আনন্দ দেয় – যে অনুসৃত নিয়মে ওদের একসঙ্গে উপস্থাপন করা হয় তার জন্যে, ওদের নিজস্ব ক্ষমতা ও সৌন্দর্যে নয়।

বাস্তবিক, ধ্রুপদী ভাষা গণিতের সম্পর্কজালের প্রয়োজনসাধক পরাকাষ্ঠায় পৌঁছোতে পারে না – সম্পর্করা এখানে কোনও বিশেষ চিহ্নের দ্বারা দ্যোতিত হয় না, দ্যোতিত হয় আঙ্গিক ও বিন্যাসের আনুষাঙ্গিক গুণে। এ হচ্ছে শব্দাদির নিজস্ব রাশ নিজের নিজের মধ্যে টেনে ধরে রাখা, ওদের সজ্জা – যার মাধ্যমে ধ্রুপদী সন্দর্ভের বিবরণমূলক প্রকৃতি অর্জিত। সর্বদা অনুরূপ বিবরণ বা বৃত্তান্তের অতিব্যবহারে ধ্রুপদী শব্দরা যেন এক ধরনের বীজগণিত হওয়ার পথ ধরে – বাক্যালংকার, বস্তাপচা ধরতাই সেখানে প্রকৃতপক্ষে সংয়োগরক্ষার ফিকির হিসেবে কার্যকরী হয় – ঘনত্ব হারিয়ে ওইসব শব্দ কথনের অধিকতর আন্তঃসম্পর্কযুক্ত অবস্থায় পৌঁছোয় – সুসংগত যোগাযোগ, সংযুক্তি আর অন্তর্জালময় বাচিক ক্ষেত্রের একটা রূপরেখা বানিয়ে ওরা খানিকটা রাসায়নিক যোজ্যতার ধরনে কাজ করে, যেখান থেকে বিস্ময়করভাবে সাময়িক অব্যাহতি ছাড়াই জায়মান অভিপ্রায়গুলির উত্থান ঘটে চিহ্নায়নে। বলতে গেলে, ধ্রুপদী সন্দর্ভের টুকরোগুলি নিজেদের অর্থ প্রায় সঞ্জনন করে না, বরং ওরা হয়ে ওঠে বার্তাবাহক, যে অর্থ শব্দের গভীরে থিতু হতে অস্বীকার করে, তাকে ওরা টেনে নিয়ে যায় দূরে, আর এত দূরে ওরা ছড়িয়ে পড়তে চায় যাতে মননশীলতা তথা জ্ঞাপনের সার্বিক ইঙ্গিত হয়ে উঠতে পারে।

এখন সব ছন্দের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত যে ছন্দ, সেই আলেক্সান্দ্রিনকে ভিক্তর য়ুগো যে বিকৃতির মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন, সেই থেকেই এর মধ্যে বিরাজ করছিল আধুনিক কবিতার গোটা ভবিষ্যৎ, সেই থেকেই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এড়িয়ে শব্দরাশির আকস্মিক বহিঃপ্রকাশের চেষ্টা শুরু হল। এরপর ধ্রুপদী কবিতা বা যে কোনোরকম গদ্যের পাশে আধুনিক কবিতাকে নিশ্চিত ভিন্নরূপে চেনা যায়, আর তা ভাষার আভিধানিক ভিত্তি শুধু অবশিষ্ট রেখে এর স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়াশীল প্রকৃতি ধ্বংস করে। সম্পর্কসমূহের বাহ্যিক আকৃতি, তাদের সংগীতকেই আধুনিক কবিতা বজায় রাখে, কিন্তু তাদের সত্যকে রাখে না। আধেয়রিক্ত সম্পর্কসারির ঊর্ধ্বে শব্দ প্রস্ফুটিত হয়, উদ্দেশ্যহীন হয় ব্যাকরণ, পরিণত হয় প্রকরণে – এই তীব্র বিচ্যুতি শব্দকে উপস্থাপন করতেই টিকে থাকে। সঠিকভাবে বললে, সম্পর্করা লোপ পায় না, কিন্তু সেসব শুধু সংরক্ষিত পরিসর, নিজেদেরই ব্যঙ্গানুকরণ হিসেবে রয়ে যায় এবং সম্পর্কসমূহের এই রিক্ততা, এই নাস্তি শব্দের ঘনত্বের জন্যই প্রয়োজনীয় – পশ্চাৎপটহীন চিৎকার ও ইশারার মতো, ‘উন্মত্ততা ও রহস্যের’ মতো তা কোনও মায়াবী শূন্যতার উন্মেষ ঘটাতে পারে।

ধ্রুপদী কথনে সম্পর্ক বা অনুষঙ্গ শব্দকে বহুদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়, সেইসঙ্গে তাকে চালিত করে অর্থের দিকে, যা কি না সর্বদাই এক বিলম্বিত প্রকল্প। আধুনিক কবিতায় সম্পর্ক বা অনুষঙ্গ শুধুমাত্র শব্দের ব্যাপ্তি, শব্দই এখানে ‘বাসস্থান’, কার্যপ্রণালীর সামগ্রিকতায় উৎস ও উৎপত্তির (fons et origo) মতো প্রোথিত; তা অনুভববেদ্য, কিন্তু অলীক। অনুষঙ্গ এখানে শুধু মুগ্ধ করে, আর শব্দ তখন কোনও সত্যের হঠাৎ উন্মোচনকে পরিতৃপ্ত ও নিষ্পন্ন করে। বলা যেতে পারে, এই সত্য শুধুমাত্র কাব্যিক বিন্যাসের; বলা যেতে পারে, কবিতায় শব্দ কখনও অসত্য হতে পারে না; কারণ তা সার্বিক, স্বয়ংসম্পূর্ণ, অনন্ত স্বাধীনতায় দীপ্ত এবং অসংখ্য অনিশ্চিত ও সম্ভাব্য অনুষঙ্গকে আলোকিত করতে প্রস্তুত। অনড় অনুষঙ্গ বাতিল হয়, উল্লম্ব প্রকল্পসহ শুধু শব্দ পড়ে থাকে, অনেকটা মনোলিথ বা একশিলার মতো বা থামের মতো তা অর্থ, প্রতিবিম্বন ও স্মরণের সামগ্রিকতায় নিজেকে নিমগ্ন করে, চিহ্ন হয়ে থিতু হয়। কাব্যিক শব্দ তাই এখানে এক প্রকরণ, তার অব্যবহিত অতীত নেই, প্রতিবেশ নেই, কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত যাবতীয় উৎসের নিবিড় ছায়াকে উপস্থাপন করে। এইভাবে আধুনিক কবিতায় প্রতিটি শব্দের নীচে থেকে যায় সত্তাশীল ভূতত্ত্ব, সেখানে নাম বা চিহ্নকের সমস্ত আধেয়ই জড়ো হয়, ধ্রুপদী গদ্য বা কবিতা ক্ষেত্রে তা হত পছন্দসই আধেয়। কোনও সামাজিক সন্দর্ভের সাধারণ অভিপ্রায়গুলির দ্বারা শব্দ আর আগে থেকে পরিচালিত হয় না, নির্বাচিত অনুষঙ্গদের পথপ্রদর্শন ছাড়াই কবিতার ভোক্তা সরাসরি শব্দের মুখোমুখি হয় এবং যাবতীয় সম্ভাব্য অনুষঙ্গের বৈশিষ্টমণ্ডিত সেই শব্দকে পরমমাত্রায় লাভ করে। শব্দ এখানে সর্বসম্বলিত, তামাম সর্বজনীন দ্যোতনা তা যুগপৎ ধারণ করে, বিবরণমূলক সন্দর্ভ হলে যেক্ষেত্রে প্রয়োজন পড়ত কোনও একটি দ্যোতনাকে বেছে নেওয়ার। শব্দ তাই এখানে এমন এক অবস্থায় পৌঁছোয়, শুধুমাত্র অভিধান বা কবিতায় সম্ভব – সেখানে কোনও বিশেষ্য, আশ্রিত নির্ধারক (article) ছাড়াই বাঁচতে পারে – শব্দ একরকম শূন্যসম্পৃক্তি বা দায়-অতিক্রমে (zero degree) পৌঁছোয়, আর যাবতীয় অতীত ও ভবিষ্যতের নির্দিষ্ট ব্যঞ্জনায় হয় ফলপ্রসূ। শব্দের এখানে জাতিগত রূপ, তা একরকম বর্গ। কাব্যিক শব্দ এইভাবেই অকল্পনীয় সামগ্রী, প্যান্ডোরার বাক্স; তার ভিতর থেকে ভাষার যাবতীয় সম্ভাবনা বাইরে উড়ে আসে; তাই তা অদ্ভুত আগ্রহে, একরকম পবিত্র স্বাদগন্ধে উৎপাদিত ও ভোগ্য হয়। শব্দের এই খিদে তামাম আধুনিক কবিতায় হামেশাই ঘটে, আর তা কাব্যিক কথনকে ভয়ানক ও অলৌকিক করে তোলে। পরিণামদর্শতা আর অভিপ্রায়ের স্থায়িত্ব ছাড়াই তা এমন এক সন্দর্ভের সূচনা করে, ফাটল ও আলোয় যা পরিপূর্ণ, অনুপস্থিতি ও অতিপূষ্ট চিহ্নে পূরিত, এবং এইভাবে সেই সন্দর্ভ ভাষার সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের এতটাই বিরোধী যে ধারাবাহিকতাহীন কথনের আশ্রয় নেয় শুধুমাত্র সব পরাপ্রকৃতির (surnatures) রাস্তা খুলে দিতে।

কীসের জন্যে ধ্রুপদী ভাষায় বাকপরিমিতি প্রয়োজনীয়, যদি না প্রকৃতি এক অধিবেশন হয়, যাতে তাকে বশ করা যায়, যাতে তা এড়িয়ে যেতে বা আধো-অন্ধকারে গা ঢাকা দিতে না পারে, কিন্তু নিজের সামগ্রিকতায় ভাষার ফাঁদগুলোর পাল্লায় পড়ে? ধ্রুপদী ভাষা সবসময় এরকম প্রেরণাদায়ক সন্ততিতে পর্যবসিত, তা দ্বিরালাপের সম্ভাবনা প্রস্তাব করে, প্রতিষ্ঠা করে এক মহাবিশ্বের – যেখানে মানুষ একা নয়, যেখানে শব্দকে বস্তুর ভয়ঙ্কর ভার বহন করতে হয় না, যেখানে কথন সর্বদাই অন্যদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। ধ্রুপদী ভাষা সুখানুভূতির উপস্থাপক কারণ তা সরাসরি সামাজিক। ধ্রুপদীয়ানার এমন কোনও সংরূপ নেই, এমন কোনও রচনা নেই, অনেকটা যা কথ্যভাষার মতো যৌথ ভোগে বিশ্বাসী নয়। ধ্রুপদী সাহিত্যকৃতি এমন এক ব্যাপার, শ্রেণীভিত্তিক বেশ কিছু ব্যক্তির মধ্যে যা পরিবেশিত হয়ে তাদের এক জায়গায় টেনে আনে। মৌখিক সম্প্রেরণের জন্যে, সমাজের অনুবর্তী অংশের নিয়ন্ত্রিত ভোগের জন্যেই তার সৃষ্টি হয়। কঠোর সংহিতায়ন সত্ত্বেও ধ্রুপদী সাহিত্য মূলত একরকম কথ্যভাষা।

পক্ষান্তরে আমরা দেখেছি, আধুনিক কবিতা, ভাষার অন্তর্গত সম্পর্কদের ধ্বংস করে এবং সন্দর্ভ বা বয়ানকে নিশ্চল বস্তু হিসেবে শব্দরাশিতে পরিণত করে। এতে প্রকৃতি সম্পর্কিত আমাদের ধারণা বিপর্যস্ত হওয়ার উপক্রম হয়। নতুন কাব্যিকভাষার বাধাযুক্ত প্রবাহ এক ধারাবাহিকতাহীন প্রকৃতির সূচনা করে, একটু একটু করে তা উন্মোচিত হয়। যে মুহূর্তে ক্রিয়াকলাপসমূহের প্রত্যাহার জগতের বিদ্যমান সম্পর্কদের অস্পষ্ট করে, ঠিক তখনই বয়ানে বিষয়ের (object) উত্তরণ ঘটে। আধুনিক কবিতা – সেই বিষয়ের, সেই নৈর্ব্যক্তিকতার কবিতা। এর মধ্যে প্রকৃতি হয়ে ওঠে এক টুকরো পরিসর, বিষয়রা সেখানে একাকী ও ভয়ানক, কেননা ওদের পারস্পরিক সম্পর্ক শুধুমাত্র প্রচ্ছন্ন। সংক্ষেপে বললে, কেউই ওদের জন্যে কোনও পছন্দসই অর্থ, বিশেষ উপযোগিতা অথবা অবশ্যকরণীয় কাজ বাছতে পারে না, কেউই ওদের ওপর কর্তৃত্বকামী শাসন চালাতে পারে না, পারে না মানসিক স্বভাবের বা কোনও অভিপ্রায়ের লক্ষণ হিসেবে ওদের চিহ্নিত করতে বা স্নিগ্ধতার নিদর্শনরূপে ওদের হাজির করতে। আমাদের ওপর কাব্যিক শব্দের বিস্ফোরণ তখন এক পরম বিষয়ের সূচনা করে, প্রকৃতি হয়ে ওঠে বিষয় সমুদায়ের উল্লম্বতার ধারাবাহিকতা, হঠাৎই যারা সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওদের যাবতীয় সম্ভাবনায় প্রকৃতি ভরে ওঠে – এইসব সম্ভাবনার মধ্যে থেকেই কোনো-কোনোটা এই অতৃপ্ত ফলত ভয়ানক জগতে দিকচিহ্ন হয়ে উঠতে পারে। এইসব সম্পর্কহীন বিষয় (object) – শব্দ – বিদারণের যাবতীয় হিংস্রতায় মণ্ডিত। এই বিদারণের কম্পন পুরোপুরি যান্ত্রিক হয়েও অদ্ভুতভাবে পরবর্তী শব্দকে প্রভাবিত করে, কিন্তু তারপর নিমেষে সেই কম্পন থেমে যায়। এইসব কাব্যিক শব্দ মানুষকে বর্জন করে – আধুনিক কবিতার মানবকেন্দ্রিকতা নেই। এই উল্লম্ব সন্দর্ভ সন্ত্রাসময়, বলতে গেলে তা মানুষকে অন্যসব মানুষের সঙ্গে সম্পর্কায়িত করে না, সম্পর্কায়িত করে প্রকৃতির সবচেয়ে অলৌকিক ভাবচ্ছবিগুলোর সঙ্গে – যেমন স্বর্গ, নরক, পবিত্রতা, ছেলেবেলা, পাগলামি, বিশুদ্ধ দ্রব্য এইসব।

ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কোনও কাব্যিক লিখনপ্রণালীর কথা বলা সম্ভব নয়, কারণ এ এমনই এক ভাষা যেখানে স্বশাসন বা স্বতন্ত্রতামুখী প্রবল অভিযান যে-কোনও নৈতিক ব্যঞ্জনা ধ্বংস করে। প্রকৃতির পরিবর্তনসাধনই এখানে বাচিক আঙ্গিকের লক্ষ্য, এ কোনও জগৎ-কারিগর ডেমিয়ার্জের (demiurge) ভঙ্গি, কোনও বিবেকী মনোভঙ্গি নয়, বরং জবরদস্তি বাধ্য করা। অন্তত আধুনিক কবিদের এরকমই ভাষা, সেই পরিসরের মধ্যে তাঁরা নিজেদের অভিপ্রায়গুলি বহন করেন, এবং মনে করেন – কবিতা কোনও আধ্যাত্মিক অনুশীলন নয়, আত্মার কোনও অবস্থান নয়, কিংবা নয় কোনও বিশেষ পরিস্থিতিতে নিজেকে দাঁড় করানো, বরং তা একরকম স্বপ্নভাষার দীপ্তি ও সজীবতা। এইসব কবিদের ক্ষেত্রে, কাব্যিক অনুভব হিসেবে কোনও লিখনপ্রণালীর কথা তোলা নিরর্থক। আধুনিক কবিতা এই বিকীর্ণ স্বরভঙ্গি, এই মহার্ঘ পরিমণ্ডলের ঊর্ধ্বে, যেমন রেনে শারের কবিতা – তা না হলে আমরা পেতাম প্রকৃত প্রস্তাবে এক লিখনপ্রণালী, সাধারণত যাকে কাব্যিক অনুভব বলা হয়। ধ্রুপদী লেখক বা তাঁদের অনুগামীদের ক্ষেত্রে কাব্যিক লিখন প্রণালীর কথা বললে আপত্তির কিছু নেই, আপত্তি নেই এমনকি জ়িদের ‘ধরিত্রীর ফল’-এর কাব্যিক গদ্যের ধাঁচ সম্পর্কে বললেও, কবিতা যেখানে বস্তুত একরকম ভাষাতাত্ত্বিক ভাবসত্তা। উভয়ক্ষেত্রেই শৈলীকে শুষে নেয় লিখনপ্রণালী, এবং আমরা কল্পনা করতে পারি, সপ্তদশ শতকের মানুষের কাছে রাসিন বা প্রাদোঁর রচনার অব্যবহিত পার্থক্য, বিশেষত কাব্যিক প্রকৃতির তফাৎ করা খুব-একটা সহজ ছিল না, ঠিক যেমন আধুনিক পাঠকের কাছেও সেইসব সমসাময়িক কবিদের সম্পর্কে রায় দেওয়া মোটেই সহজ নয় – যাঁরা ধ্রুপদী রীতির সমসত্ত্ব ও অনির্ণীত লিখনপ্রণালীর আশ্রয় নেন, কারণ এই কবিদের কাছে কবিতা একরকম জলবায়ু অর্থাৎ তা মূলত এক ভাষাতাত্ত্বিক রীতি। কিন্তু সন্দর্ভের মর্মের কোনও আশ্রয় ছাড়া এবং কোনোরকম ভাবাদর্শকে শেষ অবলম্বন না করে কবিতার ভাষা যখন নিজের বিশেষ সংস্থানের দরুন প্রকৃতিকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়, তখন কোনও লিখনপ্রণালী আর অবশিষ্ট থাকে না, থাকে শুধুমাত্র শৈলী বা স্টাইল, ফলত মানুষ সমাজের দিকে পিছন ফিরে ইতিহাস বা সামাজিক জীবনের কোনও ক্ষেত্রে অংশ না নিয়ে নৈর্ব্যক্তিক জগতের মুখোমুখি হয়।

অনুবাদকের টীকা

মঁসিয় জ়োর্দাঁও (M Jourdain) – মলিয়্যারের কমেডি ব্যালে ‘লে বুর্জোয়া জ়নতিওম্’ (Le Bourgeois Gentihomme) বা ‘দ্য বুর্জোয়া জেন্টলম্যান’-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র। চতুর্দশ লুইয়ের ফ্রান্সে ‘বুর্জোয়া’ বা ‘মধ্যবিত্ত’ থেকে বেচারি অভিজাত হতে চেয়েছিল। এজন্যে মাঝবয়সে নাচগান থেকে অস্ত্রচালনা, এমনকি দর্শনশিক্ষা শুরু করতে হল তাকে। ভাষা নিয়ে পড়তে গিয়ে জ়োর্দাঁও ভারি অবাক – সে না জেনেই এতদিন গদ্যে কথা বলেছে। এই নাটকে জ়োর্দাঁওয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতেন মলিয়্যার নিজেই।

‘উন্মত্ততা ও রহস্য’ – ফরাসি কবি রেনে শারের একটি কাব্যগ্রন্থ – ফ্যুরয়্যার এ মিসতেয়র (Fureur et mystère) অর্থাৎ ‘উন্মত্ততা ও রহস্য’ । রোলঁ বার্ত এই নামটি এখানে শব্দবন্ধ হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

ডেমিয়ার্জ (Demiurge) – ইংরেজি ‘ডেমিয়ার্জ’ শব্দটি এসেছে গ্রিক ‘দেমিয়ুর্গোস’ (dēmiurgós) থেকে। সোক্রাতেসপূর্ব গ্রিসে এর অর্থ ছিল কারিগর। পরে প্লাতোর একটা দ্বিরালাপে ‘তিমাইয়ুস’ (Timaeus)-এ বস্তুবিশ্বের কারিগর বা স্রষ্টারূপে দেমিয়ুর্গোস নামে এক দেবতার কথা বলা হল। প্লাতোনিক দর্শনে অনন্ত বিশ্ব ও পরিবর্তনশীল বস্তুবিশ্বের বিপ্রতীপতা রয়েছে। প্লাতোর দ্বিরালাপ অনুযায়ী এই দেবতা মঙ্গলকামী হলেও যেহেতু তিনি বিশৃঙ্খল নাস্তি (chaotic nonbeing) থেকে বস্তুবিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন, তাই তা যত পরিবর্তনই করা হোক না কেন, সবসময় ত্রুটিপূর্ণই থেকে যাবে। পরবর্তীকালে নিওপ্লাতনিক দর্শনে দেমিয়ুর্গোসের মানে দাঁড়াল ঈশ্বরের মন – ‘নুস’(nous) – বিশ্বচৈতন্য। ‘নুস’-এর সঙ্গে সত্তার নিগূঢ় শৃঙ্খলা বা জ্ঞান কিংবা সন্দর্ভ হিসেবে ‘লোগোস’ (Logos) কথাটা জড়িয়ে আছে। তাই হয়তো এরপর নস্টিকতন্ত্রে দেমিয়ুর্গোসকে প্রজ্ঞাদেবী সোফিয়ার পুত্ররূপে কল্পনা করা হয়। কিন্তু জন্মের পর দানবাকৃতি ছেলেকে মা সোফিয়া একটা মেঘে মুড়িয়ে রেখে দিলেন। তারই মধ্যে দেমিয়ুর্গোস সাত স্বর্গ, তাবৎ বস্তু ও প্রাণী সৃষ্টি করলেন। নস্টিকরা মনে করতেন, বস্তুই পাপের উৎস। তাই এই দেবতাকে পাপেরও স্রষ্টা মনে করতেন তাঁরা। রোলঁ বার্তের এই প্রবন্ধে ‘ডেমিয়ার্জ’ (ফরাসি ‘দেমিউয়স্’ – ‘demiurgé’) শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যেন এর যাবতীয় ঐতিহাসিক ও পুরাণগত অনুষঙ্গ এসে হাজির হয়। হিন্দু ধর্মের ব্রহ্মা কিংবা বিশ্বকর্মার সঙ্গে দেমিয়ুর্গোসের বিস্তর তফাৎ।

‘ধরিত্রির’ ফল বা ‘ল নরিত্যুর তেরেসত্র’ (Les nourritures terrestres – Terrestrial Foods) – আঁদ্রে জ়িদের বিখ্যাত গদ্য কবিতার বই। পরবর্তীকালে অনেকের সঙ্গে তরুণ কাম্যু, সার্ত্রকে তা প্রভাবিত করেছিল। বইটির ইংরেজি অনুবাদের শিরোনামেরই (The Fruits of the Earth) বাংলা তর্জমা করেছি এখানে।

জ় রাসিন (Jean Racine – ১৬৩৯-১৬৯৯) এবং জ়াক প্রাদোঁ (Jacques Pradon – ১৬৩২-১৬৯৮) – এই দুই সমসাময়িক নাট্যকার ছিলেন পরস্পরের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী, রোলঁ বার্ত যদিও দুজনের পার্থক্য মানতে নারাজ। রাসিন নিজে না কি একবার বলেছিলেন – ‘আমাদের দুজনের পার্থক্য আমি লিখতে জানি, প্রাদোঁ জানেন না।’ তবে একথা ঠিক, রাসিনের প্রতিভা নিঃসন্দেহে বেশি ছিল। তাঁর আলেক্সান্দ্রিন ছন্দের সুষমাময় ব্যবহার সুবিদিত। প্রাদোঁ সেখানে আজ অনেকটাই বিস্মৃত। বার্ত অবশ্য পরবর্তীকালেও রাসিন সমালোচনার ঝড় বইয়ে দিয়েছিলেন ফ্রান্সের সাহিত্যমহলে, তাঁর ‘স্যুর রাসিন’ (On Racine) গ্রন্থের মাধ্যমে। বার্তের সেই বইয়ের প্রতিক্রিয়ায় রাসিন-বিশেষজ্ঞ রেমোঁ পিকা (Raymond Picard) লিখলেন, ‘ন্যুভেল ক্রিতিক উ আঁপোস্তিয়?’ (‘Nouvelle Critique ou Nouvelle Imposture?’ – ‘New Criticism or New Fraud?’) । এ থেকেই বার্ত আর বার্তের মতো ঐতিহ্যবিরোধী সাহিত্য-সমালোচকদের লেখা ‘ন্যুভেল ক্রিতিক’ নামে পরিচিত হয়।

ভাল লাগলো। সরস অনুবাদ।

অসাধারণ গদ্য। ভাল লাগল। বার্ত নিয়ে এ কাজ ফিরে পড়তে হবে।