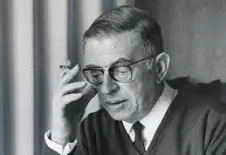

“আমি নিশ্চিত সবচেয়ে বড়ো যে সম্মান আমি পেতে পারি, তা হল,- ‘আমাকে পড়া হবে”। জঁ পল সাঁর্ত্র-এর সাক্ষাৎকার

অনুবাদ- প্রভাত মুখোপাধ্যায়

‘প্লেবয়’ পত্রিকার পক্ষ থেকে মে,১৯৬৫ সালে ,নোবেল প্রাইজ প্রত্যাখানকারী এবং অস্তিত্ববাদের প্রবক্তা জঁ পল সাঁর্ত্র-র এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন ম্যাদেলাইন গোবিইল। এই অমূল্য সাক্ষাৎকারটির অনুবাদ করলেন প্রভাত মুখোপাধ্যায়

প্লেবয়- আদতে এরকম কিছু রটেছিল যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার মুখে প্রবন্ধ,উপন্যাস আর নাটকের সূত্রে রসকষহীন অস্তিত্ববাদী দর্শনতত্ত্বের

প্রস্তাবনায় যে সময়ে মজে ছিলেন, তখন নাকি পার্থিব হৈ–হুল্লোড়-ফূর্তিতে ডুবে থাকা প্যারিসের একদল চিত্র-বিচিত্র বোহেমিয়ান গাইয়ে-অভিনেতা-সুরকার-নৃত্যশিল্পী-রাজনৈতিক কর্মী-সাংবাদিক আর ছাত্রদের সভাপতি হয়ে আপনি তাদের উৎসাহ যুগিয়েছিলে্ন।আপনার সম্বন্ধে চাউর হওয়া এইসব আপাতবিরোধী গল্পগুজবের বিষয়ে কিছু বলবেন?

জঁ পল সাঁর্ত্র আদতে ব্যাপারটা তো বরং গাইয়েবাজিয়ে কিছু ছেলেছোকরা যেই আমার লেখাটেখাও পছন্দ করত শুরু করল,অমনি বলাবলিও শুরু হয়ে গেল যে আমার ব্যক্তিগত দর্শনের সঙ্গে এসবের কিছু সম্পর্ক রয়েছে।ওরা বলতে শুরু করল যে মার্কিনী সেনাদের ব্যবহৃত নোংরা জামাকাপড় পরা যুবাপ্রজন্মের দলবলের জন্য আমিই দায়ী।কী প্রচন্ড নির্বুদ্ধিতা!

প্লেবয় অনেকে মনে করেন যে ‘দু;খদুর্দশা’ আর ‘হতাশা’ সংক্রান্ত তোমার দার্শনিক লেখাজোখাই তো এইসব বছরগুলোয় ফরাসি যুবকদের আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছিল

জঁ পল সাঁর্ত্র হয়তো তাই। Samedi Soir নামে একটা পত্রিকার কাজই ছিল আমার সম্বন্ধে বেজায় লম্বা-লম্বা গালগল্প ছেপে বের করা।যেমন ধরো,’একটা মেয়ে বলল যে আমি নাকি তাকে আমার শোবার ঘরে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম ঠিক যেভাবে একজন যৌন-প্রলোভনকারী আবেদন রাখে; বলেছিল যে আমি নাকি একটা দেরাজ খুলে ক্যামেমবারট পনিরের থসথসে টুকরো নাকের কাছে নিয়ে বলেছিলাম – ‘নাও,শুঁকে দ্যাখো।’তারপর আমি,তার বক্তব্য অনুসারে বাইরে যাবার রাস্তাটার দেখিয়ে দিয়ে বলেছিলাম ,’এখন বিদেয় হও’।কিন্তু কেন আমি বদনামের ভাগীদার তা কি জানো? তার কারণ ,সেই ১৯৪৫ থেকেই, সংবাদমাধ্যম আমাকে মৃত আর অকেজো দেখানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।প্রতিটি কাগজ একযোগে সরব,তাই গুজব ছড়িয়েছে। যেদিন থেকে লেখালেখি শুরু করেছি সেইদিন থেকে ওরা যে কত্তোবার আমাকে মেরে ফেলল! সর্বক্ষণই ঢাক পেটাচ্ছে যে আমি নাকি নিঃশেষিত! কবরে শায়িত।উপরন্তু—আমি নাকি একজন ‘দেশদ্রোহী’—এই কথাটাই সবাইকে উত্তেজিত করে।আমি বুর্জোয়া হয়েও বুর্জোয়াগিরি নিয়ে খ্যাঁকখ্যাঁক করি,ঘাটের মড়া—কিন্তু যোগাযোগ রাখি কচিকাচাদের সাথে খুব পটে ওদের সঙ্গে ।ওরাই তো আমার নির্ভরস্থল।যৌবনে আমাকে পছন্দ করত যদিও,চল্লিশের ওপারের সেইসব লোকজন আমাকে সবসময় অপছন্দ করে। দুদিক থেকে আমি এক বিশ্বাসঘাতক,প্রজন্মের সংঘাতের দিক থেকে তো বটেই আর শ্রেণি-সংগ্রামের দিক থেকেও বটে। ১৯৪৫-এর প্রজন্ম, যাদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল No Exit আর Nausea–র শীর্ষক লেখাগুলোর সূত্রে,সেই আমলে মার্ক্সিস্ট ঘরানার ধারণায় প্রভাবিত হবার ঢের আগে।সে সময়ের আগে মার্ক্সিস্ট মতবাদ আমার মোটেই চিত্তাকর্ষক মনে হয়নি। বয়স কম ছিল,ভালো ঘরের হওয়ার কারণে আমার মনে ধারণা জন্মেছিল যে অভাবের তাড়নায় পড়ে আমায় হয়তো কাজকম্ম করতে হবে না,বিশ্ব এমনিতেই আমার করায়ত্ত থাকবে।তাই আমি আমার মতোনই লড়াই চালিয়ে গেলাম।

প্লেবয় আপনি কি তখনই জানতেন যে আপনি কি করতে চলেছেন?

জঁ পল সাঁর্ত্র একটু একটু করে বুঝতে শুরু করেছিলাম। ষোল বছর বয়সে ঔপন্যাসিক হতে চেয়েছিলাম।কিন্তু ইকোল নর্ম্যাল সুপিয়িরিয়রে ভর্তি হবার জন্য আমাকে দর্শনশাস্ত্র পড়তে হয়েছিল।আমার স্বপ্ন ছিল সাহিত্যের অধ্যাপক হব ।এইসময়ে আমার চোখে পড়ে হেনরি বার্গসন-য়ের একটা বই,যাতে খুব

সুন্দরভাবে সময় সম্বন্ধে মানুষের অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা দেওয়া রয়েছে। নিজের জীবনের মধ্য দিয়ে সেই সত্যকে আমি উপলব্ধি করেছি।কিছু পরেই আমি ‘“phenomenology’ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা বা প্রপঞ্চবাদকে আবিষ্কার করি। অর্থাৎ,যে কোনও বিষয়ে একটি লোক দৃঢ়ভাবে কথা বলতে পারে। এমনকি, দর্শনের পাঠ্যবইগুলোর চাইতেও বেশি বিজ্ঞানসম্মতভাবে দার্শনিকের ঢঙে কথা বলতে পারে। প্রকাশকৌশলের চূড়ান্ত অঙ্গ হিসাবে সাহিত্য আর দর্শনের তালমেল ঘটানোর একটা অভিপ্রায় আমার ছিল। দর্শন সেখানে পদ্ধতি আর শৃঙ্খলার খেয়াল রাখবে আর সেই প্রকাশভঙ্গিমার মুখে ভাষা যুগিয়ে দেবে সাহিত্য।আসলে বস্তু আর মানুষের মধ্যে যে সুদৃঢ় আর কৌতুহলজনক সম্পর্ক আর পরবর্তীকালে দুজন মানুষের মধ্যে অন্তর্লীন সম্পর্কটির উন্মোচন করা বিষয়েই আমার আগ্রহ ছিল।

প্লেবয় লিখেছেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এই সম্পর্কগুলো আবিষ্কারের ব্যাপারে জার্মান দার্শনিক হাইডেগার আপনাকে প্রভাবিত করেছিল।

জঁ পল সাঁর্ত্র ঠিকই, যুদ্ধবন্দি ছিলাম।জেলে থাকাকালীন জনাকয় পুরুতমশাই আমাকে দর্শন বিষয়ে বলতে বলেন।সমস্ত লেখকদের মধ্যে জার্মানরা কেবলমাত্র হাইডেগার পড়ার অনুমতি দিয়েছিল। হাইডেগার বিশ্বাস করতেন যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগুলো শেষমেশ বাসনপত্রই বটে।আমার প্রথম উপন্যাস Nausea-তে শব্দাক্ষরের সাহায্যে গাছেদের অস্তিত্ব খোঁজার চেষ্টা করেছিলাম,যাতে নিষ্কর্ষে পৌঁছতে পারি।অন্যভাবে বলা যায় যে জিনিসগুলোর মূল স্বরূপ কি তারই জন্য আমি আদতে সমস্ত বস্তুপুঞ্জকে প্রশ্ন করতে শুরু করেছিলাম।বস্তু কি?কেন আমরা এখানে বা আমাদের উদ্দেশ্যটাই বা কী ?হাইডেগার উল্লেখ করেছিলেন যে আগুনের প্রয়োজনে বা বাড়িঘরের দরকারে মানুষের মতোই গাছকে ব্যবহার করা হয়।মানুষ যদিও স্বাধীনভাবে নিজেকে জানতে পারে,নিজের জন্য বা অন্য কারো জন্য কিছু পছন্দ করতে পারে।মানুষের জীবনের কাঠামো যে কী—তার কাজকর্ম,তার যন্ত্রপাতি—সেসব বিষয়ের গভীরে না গিয়ে কিছু জানা সম্ভব নয়।এক কাপ কফি তৈরি করলেও আমি জগতটাকে বদলে দিই । Existentialism and Humanism –এ আমি ব্যাখ্যা করেছি যে মানুষের প্রতিটি সিদ্ধান্ত,বৃহদার্থেই হোক বা ক্ষুদ্রার্থে,তাকে একজন আইন-প্রণেতা হিসাবে তৈরি করে দেয় যিনি সমস্ত মানবজাতির হয়ে কাজ করেন।সম্পূর্ণ এবং নিটোল দায়িত্ব থাকা উচিত।

প্লেবয় আপনি লিখেছেন যে ‘মানুষ স্বাধীন থাকার জন্যই দণ্ডিত’।এই কথার অর্থ কী?

জঁ পল সাঁর্ত্র ঃ দণ্ডিত কেননা কোনোরকম নিষ্কৃতি ছাড়াই দায়িত্ব দিয়ে মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে।চিরকালীন মূল্যবোধ বঞ্চিত হয়ে অবশ্যই আমাদের নিজস্ব মূল্যবোধ গড়ে নেওয়া উচিত।

প্লেবয় ঃ কীভাবে ?

জঁ পল সাঁর্ত্র এ মুহূর্তে যা ঘটছে আমি তার নাম দিয়েছি “Original choice”,বা প্রাথমিক পছন্দ,যা আদতে একটা প্রলম্বিত সময়—বিশেষ এক নির্দিষ্ট সময়কাল—যখন নিজেকে,যে আমিকে এতকাল ধরে অন্য কেউ গড়ে তুলত, সেই আমিকে—কেউ কিছু একটা বানিয়ে নেয়।অন্যের হাতে প্রস্তুত হয়েই আমাদের যাত্রা শুরু হয় আর তারা যেখানে গিয়ে থামে সেখান থেকেই আমরা নিজেদের পুনর্নিমাণশুরু করি।কিন্তু যে সময়ে আমরা নিজেদের গড়ে তুলতে থাকি, তখন আমাদের ভিতরে একটা দ্বান্দ্বিকতা জন্ম নেয় ঃ নিজের চোখে নিজেরই ভিন্নতাটুকু ধরা পড়ে, যেরকম ভেবেছিলাম—বা অন্যেরা যা আশা করেছিল আমাদের নিয়ে–তার থেকে একেবারেই আলাদা কিছু।এই হল স্বাধীনতা; কিন্তু এটা কোনো আনন্দানুভূতি নয়। সেইজন্যেই আমি স্বাধীন থাকার জন্যই দণ্ডিত’ অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করেছি।

প্লেবয় জঁ জেনেকে আপনি অমনই এক অ্যাখ্যা দিয়েছ।কীভাবে তাঁকে ‘স্বাধীন থাকার জন্যই দণ্ডিত’ হিসাবে ব্যাখ্যা করবেন?

জঁ পল সাঁর্ত্র তাঁকে শাস্তি দিয়ে,সরকারি সংস্থাগুলোর মাধ্যমে দণ্ডিত করে শৈশবেই জেঁনে-র বারোটা বাজিয়ে ফেলা হয়েছিল।কিন্তু ওই বালকের মধ্যে নিজেকে নতুন করে গড়ে তোলার মতো প্রচুর জীবনীশক্তি-জিগীষা-ধীশক্তি ছিল। অপরিহার্যভাবেই,যতটুকু পেয়েছে,বিকৃত সেই আত্মাভিমানটুকু—দিয়েই ও নিজেকে

গড়ে তুলেছে।তাছাড়া,যা কিছু ও করেছে, তা নিশ্চিতই যা সে করতে চেয়েছিল,তার থেকে ভিন্নতর কিছু।যাই হোক,আর সকলের মতোই,যে পথে ও নিজের জীবনকে নিয়ে গেছে,তার জন্যে সে নিজেই

দায়ী।আর জেঁনে তো নিজের লক্ষ্যেই পৌঁছতে পারেনি।সত্যি কথাটা বরং—সমাজ তাঁকে যা বানিয়ে দিয়েছিল ,সেই চৌর্যবৃত্তি ছাড়া তাঁর কোনো বিশেষ লক্ষ্যই ছিল না।‘কবি জেঁনে’ হওয়ার জন্যেই “আসামী জেঁনে’ প্রেসিডেন্টের ক্ষমা অর্জন করতে পেরেছিল কিন্তু বন্দিদশা–অপমানের কোপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য যে স্বাধীন লড়াই,তার প্রেরণাস্বরূপ কবিতার স্রোতোধারাকেই স্তব্ধ করে দেয় । সৃষ্টিশীলতার সেরা মুহূর্ত খুঁজে পেয়েছিলেন জেঁনে—যে সময়ে তাঁর লেখা গভীর তাৎপর্যময় হয়ে উঠছে,কারাগার আর অপমানের বিরুদ্ধে যখন তিনি বাঁচার জন্য লড়াই করছেন,তখনই তাঁর মিথগুলোকে বাক্যময় করে তুলছেন তিনি। আর তাঁর সেই প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে যখন নিজেকে একজন পাতি বুর্জোয়া হিসাবে গড়ে নিয়ে সমাজের ধারায় ফিরে এসেছেন—সামাজিক শৃঙ্খলা নিয়ে তাঁর মধ্যে কোনোও ভ্রান্তি ছিল না—লেখালেখির গহিন তাৎপর্যটাই তাঁর কাছে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।শ্রুতি–পুরাণকথার কোনো অবশেষ ছিল না তাঁর মনে, আর সেই অর্থে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন,কিন্তু এর ফল হয়েছিল মারাত্মক।সে এখন পূর্ণত একা।

.প্লেবয় তাঁর সমকামী ছেলেবন্ধুদের ব্যাপারটাই বা কীরকম?

জঁ পল সাঁর্ত্র সামান্য স্বাচ্ছন্দ্য দেয় ওরা। সমকামীতার জন্য প্রয়োজনীয় ভ্রান্তি আর অপসংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর সত্যিকারের বোধ—এই দুয়ের টানাপোড়েনের বিষয়টি ওঁর দ্বিতীয় উপন্যাস ‘দি মির্যাকল অফ দি রোজ’-য়ে গ্রন্থিত হয়েছে। এই হল তাঁর সমস্যা। জেঁনে যে সমস্ত পুরুষের প্রেমে মত্ত ছিলেন তাদের তিনি একইসাথে চিত্তাকর্ষক আর অভাগা ভাবতেন।এই দুর্ভাগ্যের বিষয়টি এখন তিনি খুব স্পষ্ট অনুভব করেন।জেঁনে তাঁর ভালোলাগার বিষয়গুলোকে একেবারেই বদলে ফেলেছেন ।এখন উনি দড়াবাজিকর, মোটরগাড়ি-রেসারদের মতো পেশাদার ঝুঁকিবাজদের ওপর নজর দিচ্ছেন বেশি।আগে তিনি ‘“rough-trade” –এর ধরণধারন,যাদের শক্তিমত্তার বাহানা আছে,কিন্তু মূলত ফক্কা—তাদেরই পছন্দ করতেন। তুমি তো জানো যে জেঁনে আদতে একজন অভ্যস্ত,স্বভাব-সমকামী।এটি এখন আর কেবলমাত্র যৌন-তাগিদের বিষয় নয় । এটা আর তাঁকে আনন্দ দেয় না । মনে হয় তিনি এখন শুধুমাত্র দয়া দেখাতে চান বলেই যুবাবয়সী ছেলেদের সঙ্গে শুতে পছন্দ করেন ।

প্লেবয় তাঁর এজাতীয় অনুরাগ সত্ত্বেও তাঁকে ‘সন্ত জেঁনে’ আখ্যায় ভূষিত করেছেন কেন?

জঁ পল সাঁর্ত্র আমি নয়,তিনি নিজেকেই এমনভাবে মহিমান্বিত করেছেন।‘সন্ত জেঁনে’ আখ্যাটিকে আমি ব্যঙ্গার্থে ব্যবহার করেছি।সন্ত জেঁনে নামে খৃস্টধর্মাবলম্বী এক রক্তমাংসের অভিনেতার অস্তিত্ব ছিল,যাকে রোমানরা মেরে ফেলেছিল।কিন্তু লেখক জেঁনে সবসময়ই বইতে লিখেছেন যে “ আমি একজন সন্ত।’ কিংবা ‘আমি হলাম একজন সন্ত-বালিকা’। এইকথার সূত্রে তো বোঝাই যায় ওঁর ইচ্ছে আদতে কী!তাঁর লক্ষ্য আদতে কী! কিন্তু তিনি কি,তা মুখ্য ব্যাপার নয়,কারণ মানুষ কখনোই তেমন নয়,যেমনটি সে হতে চায়।আমরা সচেষ্ট হই বটে,তবে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারিনা কখনই।

প্লেবয় ‘The Flies ’নামের নাটকে লিখেছিলেন ‘স্বাধীনতা একবার কারো মনে আলো জ্বালিয়ে

দেওয়ার পরে ঈশ্বরও তাঁর বিরুদ্ধে শক্তিহীন হয়ে পড়েন।কিন্তু এই যে আপনি বলছেন ঈশ্বর দুর্বল’—তার অর্থ তো একজন নাস্তিক হওয়া সত্ত্বেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করছেন না কি?

জঁ পল সাঁর্ত্র আমি যদি মুক্তি-তত্ত্বের কথা বলে থাকি ,তবে তার সঠিক অর্থ হল যে আমি ঈশ্বরবিশ্বাসী নই।খৃস্টধর্মের একটি বিশেষ আকর্ষণীয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে আমি বহুবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি।চার্চের ফাদাররা,বিশেষত ফাদার অগাস্টাইন, বলেন যে মানুষের স্বাধীনতার প্রতি ঈশ্বর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এই স্বাধীনতার বিষয়ে শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্যই ঈশ্বর মানুষকে স্বাধীন হিসাবে সৃষ্টি করেছেন।সুতরাং,ঈশ্বর তাঁর সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব খৃস্টানদের ওপর দেননি।তিনি একা, একাকী।ঈশ্বরের দোহাই পাড়া খুব সোজা।প্রকৃতপ্রস্তাবে, একজন খৃস্টান কিন্তু তখন একদমই একা—আমার মতো, জেঁনের মতো বা অন্য যে কোনোও কারো মতন। ঈশ্বরের মঙ্গলময় স্বরূপের কথাও সর্ববিদিত।বাস্তবে,কিন্তু ঐজাতীয় অনেক তত্ত্ব রয়েছে।এমনকি,যখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ কার্যকরী হয়,তখন এমন এক একটি মুহূর্ত আসে যখন ভগবানের সামনে দাঁড়িয়েও নিজেকে একাকী মনে হয়।ধরা যাক—আলজিরীয় যুদ্ধ, সে বিষয়ে ভগবানের নিজের কোনো বক্তব্য নেই। সুভদ্র পোষাক পরিহিত অনেক যাজক রয়েছে আর বরাহ-শ্রেণিরও রয়েছে কিছু ; তাঁদের কারো নজর হয়তো শুদ্ধ নৈতিকতার দিকে,কারো দৃষ্টি প্রতিষ্টিত চার্চের স্বার্থ-কেন্দ্রিক।

প্লেবয় ব্যক্তিগত ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে আরো কয়েক পা এগিয়ে যদি আপনার No Exit –এ উল্লিখিত ‘বাকি সবাই নরকে থাক” বাক্যবন্ধটির ব্যাখ্যা দেন ।

জঁ পল সাঁর্ত্র অন্য সবাই নরককুণ্ড তখনই যখন জন্মাবধি এমন এক অবস্থায় পড়ে যাচ্ছেন যখন আপনি আত্মসমর্পণে বাধ্য।ধনীর ঘরে কিংবা একজন আলজিরীয় বা একজন ডাক্তার হয়ে বা আমেরিকান হিসাবে জন্ম হয়েছে আপনার।আর তারপর পূর্বনির্দিষ্ট তোমার ভবিষ্যৎ,প্ল্যানমাফিক নিরূপিত সেই ভবিষ্যত—অন্যজনে যা তোমার জন্য বানিয়ে দিয়েছে।তারা সরাসরি করেনি বটে,কিন্তু যারা তোমাকে এমনতর বানিয়েছে তারাও সেই একই সমাজ-ব্যবস্থার অঙ্গবিশেষ।তুমি যদি কিষাণের ছেলে হও, তাহলে মেশিন যেখানে তোমার জন্য অপেক্ষারত সেই শহরে চলে যাবার জন্য সমাজই তোমাকে বাধ্য করবে। সেইসব মেশিন,যাদের তোমার মতন লোকেদের প্রয়োজন,যাতে তারা সচল থাকতে পারে। সুতরাং,এক বিশেষ ধরণের কর্মী হয়ে ওঠার জন্য তুমি পূর্বনির্দিষ্ট।তুমি হলে সেই রাখাল-বালক,যে একধরণের ধনবাদী জোরজুলুমের ঠেলায় দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছ।এখন তোমার সত্বায় মিশে গেছে কারখানা।ঠিকঠাক বলোতো তোমার অস্তিত্ব-টাই বা কী? তুমি যেসব কাজ করছো, সেই কাজ যা তোমার ওপর পুরোপুরি প্রভুত্ব বিস্তার করে,যা তোমাকে গ্রাস করে ফেলে কারণ যা তোমার মাইনেকড়ির সঙ্গে একযোগে তোমার জীবনধারণের মানের নিরিখে তোমাকে বিশেষ শ্রেণিভুক্ত করে ফেলে।এইসবই ঠুসে দিয়েছে তোমার ওপর আরও অন্য কোনোজন।এজাতীয় অস্তিত্বকেই তো সঠিক অর্থে ‘নারকীয়’ বলা যায়।অথবা যে শিশুটি ১৯৩০ বা ১৯৩৫-এ আলেজিরিয়ায় জন্মেছে,ভাবা যাক তার কথা।বিস্ফোরণে মৃত্যু তো তার ভবিতব্য।সেটাও তো এক নরক।

প্লেবয় অস্তিত্বের এই হাল থেকে নিস্তার পাবার কি কোনোও আশা নেই?

জঁ পল সাঁর্ত্র অবশ্যই আছে ।লোকে তোমায় যেভাবে গড়েপিটে নিয়েছে তার বিরুদ্ধে তুমি ব্যবস্থা নিতে পার । নিজেকে বদলে নিতে পার। আলজেরীয় শিশুটি—বিদ্রোহের মধ্যে যে বেঁচে আছে,সেই তো বিপ্লবের হোতা।যদিও অত্যাচারিত অথবা নিহত হবার জন্য সে পূর্বনির্দিষ্ট।জেঁনে-ও তাই বটে।

প্লেবয় শিল্পী আর বিপ্লবীদের কথা বলেন। আপনি কি মনে করেন পৃথিবীতে এমন আরো

অনেকে আছেন যারা ওদের ভাগ্যকে বদলে দিতে পারে?

জঁ পল সাঁর্ত্র অদৃষ্টকে বদলে ফেলা ঢের ঢের ফৈজতের ব্যাপার।সেই অদৃষ্ট অসহনীয় হবেই।আর সহ্য করার মত হলে, তখন তা সত্যিই ভারী দুর্দশার।এই অবস্থাকেই আমি “বিচ্ছিন্নতা’ বলছি।আমাদের সামাজিক স্তরবিন্যাসে, মানুষ সবসময়ই বস্তুপ্রবণ হয়ে থাকে এগুলো তাদেরই তৈরি,অন্যরা যার সুযোগ নেয়।এই অন্য লোকেরা কখনো আমনেসামনে আসে না।না, তারা বস্তুর অভিঘাতের ভিতর দিয়ে তাকে প্রভাবিত করে। ধরো,এই টেপ রেকর্ডারের দৌলতে তুমি নিজেকে আমার থেকে আলাদা করে ফেলেছ—বিচ্ছিন্ন।আমরা নিজেদের মাঝখানে আধুনিক সভ্যতার দেওয়াল তুলে ফেলেছি। এইভাবেই আমরা নিজেদেরকে পণ্য বানিয়ে ফেলছি।এরই মাঝে অন্য ঢের কিছু জিনিসের ভিড়ভাড়াক্কা হয়, যেমন ধরো, এই তোমার গ্যাজেটের প্রস্তুতকারক থেকে তুমি যে পত্রিকার প্রতিনিধিত্ব করো সেইসব।

প্লেবয় স্বাধীনতা একটি অর্জনযোগ্য লক্ষ্য,কিন্তু কীভাবে তা অর্জিত হবে সে বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত দেননি,অথচ আধুনিক জীবনের ‘হতাশা’, ‘যন্ত্রণা’,‘বিচ্ছিন্নতা—ইত্যাদি বিষয়গুলোর ওপর জোর দেওয়ার জন্য সমালোচকেরা আপনাকে ‘অদৃষ্টবাদী ’ ঠাওর করে একহাত নিয়েছেন ।

জঁ পল সাঁর্ত্র লোকে ভাবে একদিন ভোরে উঠে সেজেগুজে ঠিক করে নিতে পারে যে সে নীতিশাস্ত্র বানিয়ে ফেলবে। কিন্তু ‘নীতি-আদর্শ’ আবিষ্কার করা যায় না। এটা তো আগে থেকেই কোনো না কোনোভাবেই মজুত থাকে। নীতিবাদীদের সঙ্গে ধর্মপ্রবর্তকদের গুলিয়ে ফেললে চলবে না।মহম্মদ প্রচলিত ধর্মবোধকেই কাজে লাগিয়েছিলেন। কোরানের মূল কথাগুলো ইহুদিদের হাতেই তৈরি।সেমেটিক প্রজাতির হাতে ইহুদিবাদের রূপান্তরিত রূপই হল কোরান।মহম্মদ যদিও সরাসরি আল্লার দ্বারা অনুপ্রাণিত বলে দাবি জানিয়েছিলেন। ‘এইগুলোই তো আল্লার নির্দেশ মেনে আমাদের সবারই করা উচিৎ।কিন্তু,একজন প্রকৃত নীতিশাস্ত্রীর ব্যাপারটি ভিন্নগোত্রের।নীতিশাস্ত্রের পদ্ধতিগত প্রচলিত নৈতিক নিয়মকানুনগুলোকে আমল না দিয়েই—নিজস্ব আইনকে,সংশোধনের মাধ্যমে,নিয়ন্ত্রণ করা হলে তা নৈতিক-ব্যবস্থা হয়ে ওঠে না।বড়োজোর তা একটি নীতি-প্রচারক সামাজি্ক গোষ্ঠীর ধারণার প্রতিফলন বলা যেতে পারে।উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক , আন্দ্রে জিঁদ যেমন বলেছেন ‘সর্বত্রের বদলে ঈশ্বরকে অন্যত্র খুঁজো না।’ তারপর তিনি প্রচার করেছেন ,’আকাঙ্ক্ষা- উদ্দীপনা’ ‘ইন্দ্রিয়পরবশ হয়ে ওঠা’ ইত্যাদি-প্রভৃতি। তোমার কি মনে হয় যে কারখানার শ্রমিকের কাছে কিংবা একজন ইঞ্জিনিয়ার বা ঢের ঢের রুগি যার প্রতীক্ষায় রয়েছে এমন কোনো ডাক্তারের কাছে জিঁদের এইসব নীতি-রীতি কোনো অর্থ বহন করে? আদতে, এর অর্থ হল এই যে “ আমি, মি.আন্দ্রে জিঁদ, উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক আর সেইকারণেই সেই শ্রেণির সযত্নলালিত সবিশেষ সংবেদনশীলতার অংশীদার। সেইকারণেই সাহিত্যসেবায় নিযুক্ত।তেমনতর সাহিত্যসেবা যা আমার বহুবিধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে মানানসই হয়ে ওঠে।’ এখানে আমরা উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত লেখকের রীতনীত সম্বন্ধে জানতে পারছি। একই শ্রেণিভুক্ত অন্যান্য লেখকদের কাছে এটা গ্রহণযোগ্য। বুঝতে পারি তা,যদিও জন্মসূত্রে আমি ওই শ্রেণিভুক্ত নই।জিঁদের চরিত্রটির মতো কাজকারবার সুফল দেবে কীনা সেবিষয়ে ভেবে অবাক হতে পারি হয়তো।কিন্তু সেজাতীয় পরামর্শ দলবেঁধে আটঘন্টা কাজ করা শ্রমিকের কাছে নিরর্থক নয় কি? সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাকে কি আর বলা যায় যে বিশ্বজুড়ে চেতনা জাগাও যখন সে নিজেই মস্তিষ্কে ঝিম ধরানো নৃশংস কাজের চাপে অবশ হয়ে পড়েছে?

প্লেবয় ঃ কিন্তু এই শ্রমিকটিকে স্বাধীনতা অর্জনের রীতনীত,বাস্তবিক কৃ্ৎকৌশল

বাৎলে দেওয়ার মতো কিছু আছে কি আপনার কাছে ?

জঁ পল সাঁর্ত্র ঃ কিন্তু স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত রাখা নয়,তাকে অর্জন করাই তো ওর সমস্যা ।আর আমাদের উচিত হবে ওকে এই কাজে মদত দেওয়া ।আজকের দুনিয়ায় কোনো নীতি-ফিতীর বালাই নেই,কেননা উল্লেখ রাখার মতো কোনোও নীতিশাস্ত্রের অস্তিত্ব নেই এখন। একজন মানুষের নজরেই পড়ে না আর একজন মানুষের অস্তিত্ব।ওই যে যা বলছিলাম যে যন্ত্রপাতির ঢের আর সামাজিক স্তরকাঠামোগুলো আমাদের দৃষ্টিকে ঢেকে রেখেছে। সত্যিকারের কোনো নীতিশাস্ত্রের কথা বলাই এখন অসম্ভব।কেবল বিশেষ কয়েকটি শ্রেণিস্বার্থে বানানো বিশেষ কিছু আচার-আচরণ-অভ্যাস।ব্যস! নতুন সমাজব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য জরুরি মূল ভিত্তিটুকুই তো নেই।ব্যক্তিগত বাধ্যবাধকতা বা নিয়তির কথা বরং নাই বা তুললাম,আদতে,আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় তো সামাজিক কাঠামোগুলোই পারস্পরিক বোঝাপড়ার পথে এক অন্তরায়।ফলে,ব্যক্তিগত নিয়তিনির্দিষ্টতায় তুমি দোদুল্যমান থাকো। সুনির্দিষ্ট ভবিতব্য বিশিষ্ট একজন নিগ্রো,একজন আরব,একজন কিউবাবাসীর সঙ্গে তোমার দেখা হয়,যদিও প্রকৃত সম্পর্ক গড়ে তোলা খুবই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।নয়তো তোমাকে একটি “ আন্দোলনের’ সঙ্গে যুক্ত হতে হয়, যার মাধ্যমে তুমি সেই বৃত্তের বাইরে থাকা সবকিছুর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে কিউবার বা আলজিরীয় সংগ্রামের সঙ্গে নিজেকে জুড়ে নিতে পারো।কিন্তু তা সত্ত্বেও—এবং সদিচ্ছা থাকলেও—সম্পূর্ণ সংহতি /একাত্মতা হাসিল হয়ে ওঠে না।যার সঙ্গে তোমার মোলাকাত হবে সেই লোকটি তোমার কাছে একজন ‘পুরোপুরি’ মানুষ নয়, সে যেন এক ‘বস্তুবিশেষ’। একজন আমেরিকান-এর কাছে যেমন ‘কিউবা’ মানেই ‘চিনি’—যার অর্থ হল ‘চিনি’-র ব্যাপারে সমস্যা রয়েছে।

প্লেবয় ঃ অথবা ‘কম্যুনিজম’।

জঁ পল সাঁর্ত্র ঃ হ্যাঁ— কিংবা ধরো এক ধরণের প্রচার।এই আজকে, এই বর্তমান সময়ে,মানুষের মধ্যে সাহচর্য-অংশীদারিত্বের জোট গড়ে তোলার জন্য,প্রচলিত নিয়মতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতেই হবে।এটাই সার্থক, অপরিহার্য নৈতিকতা।সাধারণ মানুষ স্বাধীনতাকে কীভাবে আপন করে নেবে,কখনো যদি তারা তা অর্জন করতে পারে, এ তো আমরা যারা সম্পূর্ণ বেহুঁশ-পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন—তাদের ভবিষ্যবাণী করার কথা নয়।কিন্তু একটা মানুষকে মানুষ হিসাবে গণ্য করা, মানবপ্রজাতির অংশ ভেবে নেওয়া তো ন্যায়-নীতির বিষয়,যা আমাদের কখনোই পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

< প্লেবয়

একজন মার্ক্সিস্ট হলেও,কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেননি মোটেই।

বহুবার রাশিয়া গেছেন, যদিও ফরাসি কম্যুনিস্ট পার্টি আপনাকে

অনুমোদন করেনি।বুর্জোয়াজির পক্ষ নেননি,আবার

মনেপ্রাণে কম্যুনিস্টদের দিকেও ঝোঁকেননি। সেক্ষেত্রে,আপনার

আদর্শের রূপরেখাটি ঠিক কী?

জঁ পল সাঁর্ত্র আমি নিজেকে বুদ্ধিবৃত্তির সাধক মনে করি,রাজনীতিবিদ নয়।কিন্তু একজন নাগরিক হিসাবে প্রবল দাবিদাওয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে পারি।এটাই তো মনেপ্রাণে আলজেরীয়দের সমর্থন করার কারণ। একজন নাগরিকের তো এটাই দায়িত্ব।যেহেতু বুদ্ধিবৃত্তি-তেই আমার পটুত্ব,সেহেতু লেখালিখির মাধ্যমেই আমি নাগরিক দায়িত্ব পালন করতে পারি।একজন বুদ্ধিবৃত্তিক হিসাবে চিন্তা-ভাবনা, অনিয়ন্ত্রিত- অবাধ ভাবনাচিন্তাই, ভুলভাল হলেও,তা আমারই দায়দায়িত্ব। নিজেকে গণ্ডিবদ্ধ রাখা আমার কাজ নয়।কোনোভাবেই যেন কুক্ষিগত না হয়ে পড়ি। আর কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্কের কথাই যদি তোলা হয়,তবে বলি যে একমাত্র ‘সহগামী’-দের সঙ্গ পেলেই ‘মার্ক্সিজম’ পূর্ণ বিকশিত হতে পারে—অর্থাৎ, কম্যুনিজমে বিশ্বাসী বন্ধুরা যেন রাজনৈতিকভাবে নিজেদের শৃঙ্খলিত করে না ফেলেন এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে যেন মার্ক্সিজমের পাঠ শুরু না করেন।

প্লেবয় কম্যুনিস্টরা কি নিজেদের মধ্যে মার্ক্সিজমের ‘উদ্দেশ্যমূলক’ পাঠ

অনুমোদন করেন?

জঁ পল সাঁর্ত্র একদম এই সময়ের কথা বলা হলে সেটি এক সমস্যা তো বটেই। পূর্ব ইওরোপের সর্বত্রই এটা নজরে পড়ছে। বস্তুত, এ হল রাজনৈতিক শৃঙ্খলা বনাম বুদ্ধিবৃত্তির চাহিদার টানাপোড়েন। জগত-বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিবৃত্তি নয়, বৈপ্লবিক বোধবুদ্ধি বরং।পুবের বুদ্ধিজীবীরা কিন্তু বুর্জোয়া সারবত্তা পুনঃস্থাপিত করার চেষ্টায় স্বাধীনতা কামনা করেনি, বরং বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে বিপ্লবকে বজায় রাখার স্বাধীনতা পেতে চেয়েছে।

< প্লেবয়

বিপ্লবের জন্য আন্দোলনের কথা বলেছেন—সম্ভবত,ধনিকশ্রেণির বিরুদ্ধে

সর্বহারার লড়াই।কিন্তু এটা কি সত্যি নয় যে ফ্রান্সও যার মধ্যে অবশ্যই

পড়ে,সেই পশ্চিম য়ুরোপে, শ্রমিকশ্রেণি এক অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি উপভোগ করছে;

তাই, অর্থনৈতিক শোষণের যে অবস্থা বিপ্লবের জন্ম দেয়—সে হাল-হালতের

অস্তিত্ব কি আছে আর? আপনার সমালোচকেরা বরং চাইছেন যে ওইসব

বিপ্লববাদী দেশগুলোঃ রাশিয়া,কিউবা,আলজেরিয়া,চীন ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে

ঘুরে দেখো বরং ফ্রান্স-য়ের হাল –হালত কেমন!

জঁ পল সাঁর্ত্র আজকের ফ্রান্স আমার কাছে আর আগের মতো সুন্দর নয় যে আমি এত সময় তার প্রতিস্থাপনের জন্য ব্যয় করব। এই ফ্রান্স তো মিথ্যার আগার। এক ‘সমৃদ্ধ সমাজের’ কথা যখন শুনি তখন মনে হয় বোধহয় আমাদের বোকা বানানো হচ্ছে।আদত সত্যিটা বরং ফরাসি জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক লোক দিন আনা দিন খাওয়া গোছের দিন কাটাচ্ছে। সরকার এই ব্যাপারটাকে গোপন রাখে। ভেজাল এক আশাবাদে ছেয়ে গেছে ফ্রান্স। ওরা আমাদের এক ভোক্তার সমাজে বদলে দিতে চায়।বারংবার এই সমৃদ্ধির কথা উচ্চারণ করে তারা আমাদের বোঝাতে চায় যে মাইনে বাড়ানোর এই যে দাবি তার কারণ শ্রমিকদের শোষণ নয়।এ তো সত্যের ভয়ঙ্কর অপলাপ।আর ওই সমৃদ্ধির কথা বলে ওরা আমাদের কেনাকাটার ব্যাপারেও নাক গলাতে চায়।ওরা সংগঠনের লোক বানাতে চায়।কিংবা অন্যভাবে বললে একাধারে দুধরণের মানুষঃ প্রযুক্তি-ক্রীতদাসও বটে আবার ভোক্তাবিশেষও বটে, অর্থাৎ, সেই মানুষ যার ইচ্ছা-টিচ্ছাগুলো অন্যের ইচ্ছার বশবর্তী।এইসবই ঘটছে আজকাল; ধনবাদের সাহায্য নিয়ে জমিয়ে বসতে চায়।আমরা,ফরাসিরা,যেখানে পারছি সেখানেই,যেমন ধরো—ফরাসি কঙ্গো-তে, ধনবাদকে নব্য-ধনবাদে বদলে দেওয়ার চেষ্টা করছি। কালোচামড়ার বুর্জোয়াজিকে আমাদের সহযোগী হিসাবে আমরা শাসনক্ষমতায় রেখে দিই যে কারণে এখনও বিনিয়োগ করতে পারি।এইভাবেই দমনপীড়নের মাধ্যমে শাসনকাজ না চালিয়েও আমরা ওই দেশের অর্থনৈতিক ব্যাপারগুলো আমাদের কব্জায় রাখতে পেরেছি।পক্ষান্তরে,ফরাসি অর্থসাহায্য দেওয়া হচ্ছে আলজেরিয়ার এমন এক সমাজবাদী সরকারকে,যারা এই ধরণের আর্থিক সাহায্যকে শ্রমিকশ্রেণির সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে পারে।

প্লেবয় তাহলে কি দ্য গল-য়ের আর্থিক নীতিকে সমর্থন করেন?

জঁ পল সাঁর্ত্র দ্য গলের স্বার্থেই কেবল বলা হল না যে ঔপনিবেশিকতার বাঁধন ছিন্ন করেও ক্ষুধাদীর্ণ মরণশীল মানুষের দেশ হয়ে উঠেছিল আলজেরিয়া। ‘সিস্টেম’-এর স্বার্থেই এটা হয়েছিল।কিন্তু সবচেয়ে বড়ো বিষয় হল যে আমাদের,ফরাসি দেশবাসীদের নিজেদের স্বার্থেই, এই সাহায্য আমাদের চালিয়ে যেতে হবে, আলজেরিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। এই জাতীয় সাহায্য–সহায়তার ভালো দিকটা হল যে আমরা একটা শ্রেণিকে নয়,বরং একটা দেশের সরকারের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি।এই তফাৎটাই তো বিরাট ব্যাপার।

প্লেবয় সাধারণভাবে,দ্য গলের বিদেশ-নীতির বিষয়ে,আপনার অভিমত কী?

জঁ পল সাঁর্ত্র যেমন-তেমনই হোক,জাস্ট একটা বিদেশ-নীতি তো থাকতে হয়,আমার মনে হয় তাই,,দ্য গল-এরও একটা বিদেশ-নীতি রয়েছে। আদতে এর কোনোও সারবত্তা নেই। কিন্তু এক দিক থেকে মঙ্গল কারণ এর ফলে জোটের মধ্যে সম্পর্কটা আলগা হয়ে যায়।

প্লেবয় যেমন— ‘ন্যাটো’?

জঁ পল সাঁর্ত্র কম্যুনিস্ট চীনকে তাঁর স্বীকৃতি দেওয়ার ফলাফল নিয়ে ভাবছিলাম।আলজেরিয়া মুক্তি পাবার পর, দ্য গল স্থির করলেন যে ইউ.এস.এ আর ইউ.এস.এস.আর-এর বিপক্ষে গিয়ে অনুন্নত দেশ লাল-চীনকে সমর্থন করবেন। অর্থাৎ, তিনি বোঝাতে চাইলেন যে একটি উন্নত ধনবাদী দেশের নেতা হওয়ার কারণে তিনি(অর্থনৈতিকতায়)পিছড়াবর্গ একটি জনসমুদায়ের প্রয়োজনে এগিয়ে এসেছেন। এটা অবশ্যই অযৌক্তিক। সাফকথায়, অন্য অনুন্নত দেশকে কার্যকরী সাহায্য করার মতো সংস্থান ফ্রান্সের নিজেরই নেই। সর্বোপরি, আমরা যদি তুলনাত্মকভাবে দেখি , অর্থাৎ মার্কিনিরা যা করতে পারে কিন্তু করে না,কিংবা রাশিয়া যা করছে— যেমন ধরো, আসোয়ান [ বাঁধ] — আমরা তো এও লক্ষ করেছি যে ফ্রান্সের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য অনুন্নত দেশগুলো তাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য কোনোও বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করে না।সুতরাং,এই নীতির কোনো সত্যিকারের ভিত্তি নেই। কিন্তু চীনাদের জন্য এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।কারণ এর ফলে ইউ.এন.ও তে একটা বন্ধুসংখ্যা বাড়বে।ফ্রান্সের দিক থেকে ভাবলে বিষয়টা বরং এমন হয়ে দাঁড়ায় যে নিছকই কাল্পনিক এক বিদেশনীতি গোছের কিছু একটার স্বপ্ন দেখছে একজন মানুষ।

প্লেবয় দ্য গল-য়ের বিদেশনীতির প্রধান স্তম্ভ হল “ফোর্স ডি ফ্র্যাপে’-র আণবিক

শক্তি,যে সূত্রে তিনি আশা রাখেন যে পুব আর পশ্চিমের মধ্যে ‘তৃতীয় শক্তি’

হিসাবে দাবি জানাতে পারবে ফ্রান্স ।এ বিষয়ে আপনার মনোভাব কী?

জঁ পল সাঁর্ত্র এটা একটা বিরাট ঝুঁকি।ছোট্টখাট্টো বোমার জন্য নয়,কারণ ওটা কোনো কাজে আসবে না ,যদিও জার্মানি বা অন্য সব দেশগুলো নিজেদের বোমা বানাবার একটা ছুঁতো পেয়ে যাবে। “ফোর্স ডি ফ্র্যাপে’-র দুটো দিক আছে ।এক নম্বর হল দ্য গল-এর মনোবাঞ্ছা অনুযায়ী ‘জাঁকজমক’ বা ‘মহনীয়’ একাকীত্বের ধারণা যা আর অন্যটি হল —ফ্রান্সের পক্ষে যা কখনোই সম্ভব নয়—[অর্থাৎ] বামপন্থী বিদেশনীতির অনুসরণে এমন এক পৃথিবী গড়ে তোলা যেখানে স্বতন্ত্র নেশনগুলোকে ভেঙ্গে-দুমড়িয়ে অতিকায় একটি রাষ্ট্র তৈরি করা হয় না। দ্য গল ‘মহনীয় একাকীত্ব’ গোছের বিদেশনীতি প্রণয়ন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বটে অথচ আমরা তো ক্রমশই মার্কিনী সংস্কৃতি আর মার্কিনী সামাজিক নিয়মনীতির দ্বারা ক্রমাগত আক্রান্ত হয়ে চলেছি। আমি এর বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছি কেননা আমি মনে করে স্বাধীনতার সবধরণের স্বরূপগুলোকেই, দ্য গলের থেকে ভিন্ন তরিকায়,বাঁচিয়ে রাখা দরকার।একমাত্র বামপন্থীরাই এই স্বাধীনতাকে নিয়ে আসতে পারেন।দ্য গলের এই মাঝেমাঝেই স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলার বিষয়টি নিয়ে মার্কিনীরা খামোখা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে।কিন্তু প্রকৃত ক্রোধের সামান্যতম আঁচ পেলেই সবকিছু স্বাভাবিক গতি ফিরে পাবে আর মার্কিনী আণবিক ছাতার তলায় পশ্চাদপসরণ করবে ফ্রান্স ।

প্লেবয় ঃ ঢেরগুচ্ছের রাষ্ট্র যে আণবিক শক্তিধর হয়ে উঠেছে,সেই ব্যাপারে অধিকাংশ

মার্কিনীদের দুশ্চিন্তার সঙ্গে সহমত পোষণ করেন কি?

জঁ পল সাঁর্ত্র না ,কারণ আমি নিজে একজন ফরাসি আর আমরা ফ্রান্সের লোকেরা বোমের ব্যাপারটাকেই খুব হাল্কাভাবে নিই। মনে পড়ে একটা কার্টুন দেখেছিলাম যেখানে আমেরিকান,ব্রিটিশ আর ফরাসিরা একসাথে আড্ডা দিছিল। ইং-মার্কিনিরা একটা খবরের কাগজ পড়ছিল যার শিরোনাম ছিল—‘দি বোম্ব’ কিন্তু ফরাসিদের কাগজের শিরোনাম ছিল ‘দুধের দাম বেড়ে গেছে’।আমরা ফরাসিরা বোমের বিষয়ে ভীষণ উদাসীনতা দেখাই এবং সেই ঔদাসীন্যকে বরং খানিক উচ্চস্তরীয় বলেই মনে করি।গত বারো বছরের ঔপনিবেশিক যুদ্ধ-টুদ্ধ আমাদের ভাবনাকে প্লাবিত করেছিল।আলজেরীয় যুদ্ধ নিয়ে আমরা এতটাই জড়িয়ে পড়েছিলাম যে আণবিক বোমার অস্ত্রাগার গড়ে ওঠার বিষয়ে নজর দিতে পারিনি।ফরাসি মানুষজন ফ্যাসিজমকে ভয় পায়।কিন্তু সেই প্রযুক্তিকেন্দ্রিক সংগঠন—যা আমাদের সত্যিকারের ত্রস্ত-সন্ত্রস্ত করে তোলে, যারা মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতাকে দুর্বল করে দিচ্ছে আর একটি ক্রীতদাসতুল্য রাষ্ট্রব্যবস্থার দিকে অধঃপাতে নিয়ে যাচ্ছে,সে বিষয়ে তিনি কিন্তু চোখ বুঁজে আছেন।

প্লেবয় ঃ আপনি কি মনে করেন যে ফরাসি লেখালেখি আর ফরাসি সমাজের নিখুঁত প্রতিবিম্ব এমনই ?

জঁ পল সাঁর্ত্র সত্যি বলতে কি সেটাই সঠিক।আজকের ফ্রান্সে কোনো বড়ো লেখক নেই। ‘নব্য-উপন্যাসকারেরা’ যদিও প্রতিভাধর, নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা করছেন, তাঁদের বইগুলোও চিত্তাকর্ষক।কিন্তু, এসব লেখালিখি,বস্তুত,বন্ধ্যা রাজনীতি ও যান্ত্রিক সামাজিকতার যাথার্থ্য সাবিদ করা এক অন্তঃসারশূন্যতা মাত্র।যারা সুস্পষ্ট দেখতে পান, মানবপ্রজাতির সার্বিকতাকে [ লেখালেখির] বিষয় করে নেন—সাহিত্য কেবল তাঁদেরই সৃজনশৈলী হওয়া উচিত।সাহিত্যের বোঝা উচিত যে লেখালিখির চলটি সেই পৃথিবীতেই চালু রয়েছে যেখানে ক্ষুধার তাড়নায় শিশুরা মারা যায়।সাহিত্যের বোঝা উচিত যে লেখক এবং মানবসন্তান হিসাবে অন্যদের জন্য কিছু করার শক্তিটুকু আমাদেরই দখলে রয়েছে । আর অন্যরাও আমাদের জন্য কিছু করতে পারে ।

প্লেবয় তবুও তো শেষতম বই ‘দি ওয়ার্ডস্’-য়ে লিখেছেন –

‘আমার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে…জানি না জীবনের সূত্রে কী কী গড়েপিটে নেব এখন ’’।

জঁ পল সাঁর্ত্র ওটা যখন বলেছিলাম,তখন [আদতে] বলতে চেয়েছিলাম যে যৌবনের বিভ্রমগুলো থেকে নিজেকে সারিয়ে তুলতে পেরেছি।

প্লেবয় কীসের বিভ্রম ?

জঁ পল সাঁর্ত্র বিভ্রম অর্থে ওই যেমন একজন বুর্জোয়া লেখককে হতাশাবাদী হতেই হবে,সমাজের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হওয়ার জন্য নির্বাসিত হয়ে দিন কাটানোর জন্য পূর্বনির্দিষ্ট সে। কীভাবে আমার উপলব্ধি হল যে আমিও একটি গতিশীল সমাজেরই সদস্য—‘দি ওয়ার্ড্স’-য়ে সেই কথাই বলেছি।আর যেহেতু যৌবনের ভ্রান্তিগুলো থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পেরেছি বলেই মনে হয় আশাবাদী হয়ে উঠেছি আমি।

প্লেবয় ঃ তাই যদি হয়, তবে কেন লিখেছিলেন যে জীবনকে কীভাবে গড়েপিটে

নিতে হবে, সে বিষয়ে এখন আর ওয়াকিবহাল নন ?

জঁ পল সাঁর্ত্র ঃ আমি বলতে চেয়েছিলাম ভ্রান্তি থেকে মুক্তি পেলে মনের মধ্যে একধরণের বিচ্ছিন্নতাও জন্ম নেয়, কীরকম যেন আলগা-আলগা ভাব,বন্ধনহীন হাল-হালত।এমন নয় যে সার্থক কোনোকিছু করার ব্যাপারে ভেবে ওঠা হয়নি বরং এমন অনেক কিছুই রয়েছে যেদিকে আমার নজর দেওয়া প্রয়োজনঃ লোকজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা, সামাজিক গতিবিধি এমনকি ক্যামু-[কথিত] ‘ইন্দ্রিয়জ হৈ-হুল্লোড়’-এর প্রতি প্রশ্রয়বান হয়ে ওঠা প্রয়োজন। কিন্তু জীবনকে কীভাবে গড়ে তুলব সে বিষয়ে কোনো ধারণা না থাকা গোছের মন্তব্যটির বিষয়ে আরো দু-একটি কথা বলা যেতে পারে । যে কোনোও মানুষ এমনভাবেই ভাববে যখন সে [জীবনের] মহান বাসনামুক্ত হয়ে পড়ে—ধরা যাক একজন মহিলার ব্যাপারেই বরং—সবকিছু হয়ে যাবার পরে সে নিজেকেই প্রশ্ন ছোঁড়েঃ ‘কেন ঐ নারীটির প্রতি আসক্ত হয়েছিলাম?’—আর মনেও করতে পারেনা আদতে সে কে ছিল! একটা সময় ছিল যখন এই মহিলাটিকে দেখার জন্য,তার গলার স্বর শোনার জন্য,তাকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য পাগল হয়ে যেত,তার পেছনে গোয়েন্দাগিরি করতে চাইত।সেসব কিছুই শেষ হয়ে গেছে।তোমার সেই একমুখী চূড়ান্ত পাগলামো গোছের অসুখটি সেরে গেছে, নিজেকে রোগমুক্ত মনে করছ, একজন মহিলার জন্য এজাতীয় বাতিকগ্রস্ত বাসনা-কামনা,বস্তুত,সঠিক আদর্শবাদিতা নয়, তবুও সবকিছু খাপছাড়া লাগে আর নিজেকেও কেমন বিচ্ছিন্ন মনে হয়।

প্লেবয় মহিলাদের বিষয়ে আবেগতাড়িত আসক্তির অভিজ্ঞতা থেকে নিশ্চয়ই এসব

কথাগুলো বলছেন ;কিন্তু কদাচিৎ লিখেছেন এসব বিষয়ে; কেন?

জঁ পল সাঁর্ত্র সাফকথায়, অন্য আরো ঢের ঢের বিষয় রয়েছে যা নিয়ে লিখতে হবে।অবশ্যই,এর অর্থ এই নয় যে আবেগের ব্যাপারস্যাপার নেই আমার—বা কখনো ছিল না—বরং, আমার জীবনে মহিলাদের গুরুত্ব অনেক বেশি,কিন্তু আমার বইতে খুব সামান্য।এধরণের ভাবোচ্ছ্বাসগুলোকে খুব ভালোভাবেই চিনি,কিন্তু ওইসব বিষয়ে লেখালেখি আমার ধাতে সয়না কারণ ওগুলোর ভিতরে আজকের মানুষ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা গোছের তত্ত্ব লুকিয়ে থাকে,যা—বস্তুত অসম্ভব।ক্যামু বলতেই পারেন যে ‘সুখী হওয়ার মানব-প্রবৃত্তিকে আমাদের সমর্থন করা উচিত।’ তা অবশ্যই সঠিক। কিন্তু তিনি মনে করেন যে তা অবশ্যই হাসিল করা উচিত,এবং এখনই ।অন্যভাবে বলা যায়—সুখের শর্তাদি আজই বহাল হওয়া সম্ভব। এটা খুবই গ্রহণীয় হবে,নিশ্চিতই,যদি কেউ তার ইন্দ্রিয়জ পরমানন্দকে লেখালেখির মাধ্যমে সবার সঙ্গে ভাগ করে নেন। কিন্তু কেবলই নিজে সেগুলোকে উপভোগ করার অর্থ হল মানবসমাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা। আলজেরিয়ায় থাকার সময় এধরণের আনন্দে ডুবে থাকা খুব কষ্টকর ছিল কেননা আমার পাশেই একটা শিশুর চোখ কামড়ে খেয়ে নিয়েছিল কতকগুলো মাছি। বলছি না যে তা অসম্ভব ছিল, কিন্তু তেমন হলে আমি নিজেই অসোয়াস্তিতে ভুগতাম। তাছাড়া ,একজন লেখক হিসাবে মনে হয় যে কাজটায় আমি বেশি সড়োগড়ো,আমার চেয়ে ভালোভাবে যা আর অন্য কেউ তুলে ধতে পারবে না,আমার সেটাই করা উচিত।প্রায়শই ভাবি যে আমার আনন্দগুলোকে নিয়ে হয়তো লিখব একদিন,কিন্তু তার পরেই নিজেকে মনে করিয়ে দিই যে তুলে ধরার মতোন তেমন কোনো আদর্শের পরাকাষ্ঠা নয় আমার জীবনের এই পর্ব।

প্লেবয় বিনয়ের আভাস রয়েছে যেন কথায়। শুনেছি—জনসম্মিলনে

সুন্দরী আর প্রশংসাপূর্ণ নারীরা নাকি সর্বদা আপনাকে ঘিরে থাকে।

জঁ পল সাঁর্ত্র এটা সত্যি যে যেসব মহিলাদের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় , সেইসব নারী-পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতেই পছন্দ করি আমি।স্বীকার করছি সেটা এবং এজন্য লজ্জিতও বটে। কারণটাও খুবই সাদামাঠা।একদমই আনুষ্ঠানিক পর্যায়ের হলেও,সম্পূর্ণ উদাসীনতার আবহ সত্ত্বেও একজন পুরুষের সঙ্গে একজন নারীর সংস্রব মানেই যৌনতার নিহিতার্থ থাকেই।সমস্ত নারীদের মতোনই একজন বদসুরত মহিলার সঙ্গও আমাদের সেই বিশেষ আনন্দের যোগান দেয় বটে,যদিও তা তার বদসুরতের জন্য পণ্ড হয়।হায়,নরনারীর যৌথ সম্পর্কে সৌন্দর্যহীনতার ব্যাপার-স্যাপারগুলোকে প্রশ্রয় দিয়ে প্ররোচিত হওয়া সত্ত্বেও যখন অস্বীকার করা হয়, তখন বিষয়টি বড়োই অদ্ভুত।কিন্তু নারী পরিবেষ্টিত হয়ে থাকার পিছনে সবচেয়ে বড়ো কারণ হল যে পুরুষদের দেয়ে নারীসঙ্গ আমার বেশি ভালো লাগে।নিয়মমাফিকই যেন পুরুষের সঙ্গ বড্ড একঘেয়ে।ওদের আবেগ-সংবেদনও বিশেষ ধরণের;খালি নিজেদের কাজকম্মোর কথা বলে। কিন্তু মহিলাদের কথাবার্তার মধ্যে নিজেদের হাল-হালতের থেকে উঠে আসা অনুভবের কথা থাকে,যা নিজস্ব ক্রীতদাসত্ব, দুষ্কর্মের সহচরী হয়ে থাকার বোধ থেকে জন্ম নেয়।সেজন্যই একজন পুরুষের থেকে একজন মহিলার সংবেদনশীলতার দায়রা অনেক বিস্তৃত। মহিলারা সঙ্গ দেন; যেমন ধরো, কাফেতে বসে—পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া কোনো মানুষের বিষয়ে একজন পুরুষের সঙ্গে তুমি কথাবার্তা চালাতে পার না। পুরুষটি এতে বিরক্ত বোধ করতে পারে।নিজের কাজকম্মের ফিরিস্তি ফেঁদে পেশাদারিত্ব ফলায় নয়তো আঁতলামোর বাচালতায় মেতে ওঠে।কিন্তু আঁতেলগিরির কসরত আমিও বেশ ভালোরকমই করতে পারি। সত্যি বলতে কী,নিজের শব্দটব্দ আর সমস্যা নিয়ে মেতে থাকা বরং অনেক বেশি ফলপ্রসূ।পুরুষদের সঙ্গে আলোচনায় কখনোই মন বসে না। কথাবার্তা যেন সবসময়েই কেমন মিইয়ে যায়।কিন্তু একজন মহিলার সঙ্গে কথা বলে ভিন্ন সংবেদনশীলতা,এমন বুদ্ধিমত্তা যা পুরুষদের থেকেও অনেক উঁচুদরের আর আগে থেকেই সাজানোগোছানো নয় বলেই মনে হয়। একইরকমভাবে,আমার ইহুদি বন্ধুদের মধ্যে যে শান্ততা আর সূক্ষ্ম চেতন-ঋদ্ধতা দেখেছি, তা আমাকে আকৃষ্ট করে, তা নিশ্চয়ই ইহুদি-বিদ্বেষের মধ্য থেকেই জন্ম নিয়েছে। সেইজন্যই হয়তো জাতিবাদকে ঘৃণা করলেও আমরা সবসময়ই জাতি-সচেতন।ইহুদিদের আমার পছন্দ কেননা অত্যাচারের ফলেই তারা উঠে দাঁড়িয়েছে। আমি মনে করি যে তারা যেহেতু অত্যাচারের মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত হয়েছে, তাই তারা বর্তমান পৃথিবীর মূল্যবোধগুলোর মধ্যে একটির প্রতিনিধিত্ব করে।গর্জে উঠতে পারেন একজন ইহুদি ঃ ‘এ তো জাতিগত সংস্কার।এ তো তোমাদের ব্যাপার যে তোমরা আমাদের মানুষ মনে করতেও পারো অথবা এক ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসাবে গণ্য করতে পারো কিন্তু নিজস্ব বুদ্ধি বা সংবেদনশীলতাকে চরিতার্থ করার দিকে তোমাদের লিপ্ত হওয়া উচিত নয় যেহেতু অন্যদের চাপিয়ে দেওয়া অসহনীয় এক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে শুরু করেও আমরা বিজয়ী হয়েছিলাম।’মহিলাদের কথায় ফিরে এসে বলি যে আমার মনের মধ্যে এক নারীসুলভ ব্যাপার-স্যাপারও রয়েছে নিশ্চয় ,যা হয়তো ওদের খুশি করে। যেমন ধরো সিমন ডি বিভোয়ার মতো আমিও সম্পূর্ণ নারী-স্বাধীনতার পক্ষে।কিন্তু এমন একটা সময় অবশ্যই আসবে যখন—যে বিশেষ ধরণের সংবেদনশীলতার গুণ থাকার জন্য আমি নারীসঙ্গ পেতে আগ্রহী,তা তো এক দৈব-সম্ভাবনার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে; কখনো তা পাওয়া যাবে একজন পুরুষের মধ্যে কিংবা কখনো একজন মহিলার সূত্রে। তাহলে তো মহিলাদের বিশেষ অধিকারের ব্যাপারটিরই কোনো অস্তিত্ব থাকে না।

প্লেবয় যদি চান—আমরা বরং সাহিত্যের ক্ষেত্রে আপনার মনপসন্দ বিষয়ে নজর দিই।বছরকয়েক আগে যে জন দস পাসোস-কে আমাদের সময়ের মহান লেখক বলে মনে করেন।কীজন্য এমন ভাবতেন এখনও কি তেমনই মনে করেন ?

জঁ পল সাঁর্ত্র ফকনার আর তাঁর লেখা বইগুলোকে আমার খুবই আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল।সাংবাদিকসুলভ বিশেষ এক কৌশল—গুটিকয় চলচ্চিত্রীয় কারিগরী আর সমকালীনতার প্রযুক্তি—তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। ।সে সময়ের নতুনত্ব ছিল এসব বিষয়গুলো। আমার খুব পছন্দ হয়েছিল ওঁর Manhattan Transfer and The 42nd Parallel । কিন্তু তিনি বিরত হন,আর চালিয়ে যাননি।

প্লেবয় ঃ এইসময়ে পড়া আর কোনো মার্কিনী বই আপনার নজর কেড়েছে কি ?

জঁ পল সাঁর্ত্র মাত্র কয়েকটি।

প্লেবয় যেমন

জঁ পল সাঁর্ত্র যেমন ধরো হোয়াইটের ‘দি অর্গানাইজেশন ম্যান’,স্পেকট্রস্কি-র এক্সারবানিতেস ,আর আমার স্বর্গত বন্ধু সি রাইট মিলসের সব কটা বই ।

প্লেবয় আপনার নিজের কাজগুলোর বিষয়ে কথা হোক ।আপনার অনেক বই তো চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে,তার কোনোটা কি তোমার মনে ধরেছে ?

জঁ পল সাঁর্ত্র ঃ কেবলমাত্র ‘দি রেস্পেক্টফুল প্রস্টিটিউট’ ছাড়া আমার নাটকগুলোর চলচ্চিত্রায়ন খুবই বাজে হয়েছে।

প্লেবয় ঃ কিন্তু এইসব ছবিগুলো থেকে তো মোটা টাকার রয়্যাল্টি পেয়েছেন।

তাছাড়া আপনি তো একের পর এক বেস্টসেলারও সৃষ্টি করেছেন।

জঁ পল সাঁর্ত্র তা বটে। খরচা করার জন্য আমার অঢেল টাকা রয়েছে।কিন্তু আমার দায়িত্বও তো ঢের-গুচ্ছের।আর মোদ্দাকথা হল আমি দখলে রাখার ব্যাপারটাকেই খুব ঘৃণা করি । আমার মনে হয় আমাদের যা কিছু আছে,যেমন ধরা যাক টাকাপয়সা বা তার সাহায্যে ক্রীত জিনিসপত্র—সেগুলোই যেন আমাদের কুক্ষিগত করে রেখেছে। যখন আমার কোনোও কিছু পছন্দ হয়, আমি সেটা অন্য কাউকে দিতে চাই।এটা দানধর্ম-দাক্ষিণ্যের বিষয় নয়-বরং কিছু দিয়েথুয়ে অন্য কাউকে আমি কিনে নিই।বস্তুর মাধ্যমে আমি,নিজের নয়,[বরং] অন্যদের ক্রীতদাসত্ব পছন্দ করি। আর আমার খুব আনন্দ হয় এই ভেবে যে যা আমি দিয়েছি সেটা তাদের পছন্দ হয়েছে।

প্লেবয় সম্পদ এড়িয়ে চলেন ,[তাহলে] খ্যাতি–যশ সম্বন্ধে আপনার কী মনোভাব ? দুনিয়াজুড়ে যে সুনাম অর্জন করেছেন কিংবা গত কয়েকবছরে তার যেটুক পুনরুদ্ধার করতে পেরেছেন ,তার জন্য কি আপনি নিজের প্রতি খুশি ?

জঁ পল সাঁর্ত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে,হয়তো। কিন্তু নিজের পদমর্যাদার দাসত্ব করতে চাই না,তা যেরকমই হোক না কেন এই মুহূর্তে । বর্তমানতাকে সবসময়ই ক্ষণস্থায়ী মনে হয়।এবং তাকে ফেলে এগিয়ে যেতে চাই।শিশুসুলভ এক ভ্রান্তি আমার পিছন ছাড়ে নাঃ একটি বিভ্রম যে মানুষ সবসময়ই নিজেকে আরো ভালো করে তুলতে পারে।নিজেকে সতর্ক করি যে গুটিকয়েক বই লিখেছি,কিন্তু এইসব বইয়ের মাধ্যমে যা বলতে চেয়েছি,পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও, সেইসব ধারণাগুলোকে রক্ষা করাই আমার কর্তব্য, তা না হলে আমি যে আর আমি থাকি না।আমি নিজেই আমার বইয়ের শিকার হয়ে যাব।জিঁদ যেভাবে বলেছিলেন যে পদ্ধতিগতভাবে নিজেকে অতীত থেকে ছাড়িয়ে নেয়া উচিত–আমি মনে করি না এমন কথা বলা ঠিক, কিন্তু আমি নিজেকে সবসময় পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত রাখি।যা লিখেছি তার দ্বারা নিজেকে গণ্ডিবদ্ধ রাখতে চাই না। কিন্ত যা লিখেছি তার একটা শব্দকেও অস্বীকার করিনা ।

*******

প্লেবয় এর পরের কথাবার্তাগুলো হয়েছিল বেশ কয়েক মাস পরে, ১৯৬৪-তে,

যখন সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ নিতে সাঁর্ত্র অস্বীকার করেন। শেষ প্রশ্ন ঃ

নোবেল প্রাইজ নিতে অস্বীকার করেছিলেন কেন ?

জঁ পল সাঁর্ত্র আমি এ বিষয়ে কিছু বলব না ।

প্লেবয় কেন ?

জঁ পল সাঁর্ত্র একাদেমি পুরস্কার বা জাতীয় কিছু আমার কোনো কাজে আসবেনা বলেই আমি মনে করি।

আমি নিশ্চিত যে সবচেয়ে বড়ো যে সম্মান আমি পেতে পারি [তা হল] যে আমাকে পড়া হবে।

প্লেবয় ঃ ১২, পাঁচ নম্বর সংখ্যা, মে ১৯৬৫ ,পৃ-৬৯-৭৬