চিন্তার চিহ্নমালা ২০

সন্মাত্রানন্দ

ভিয়েতনামে আমার একজন অনুগামী আছেন, যিনি আমার মৃত্যুর পর আমার দেহাবশেষের উপর স্তূপ নির্মাণ করতে চান। তিনি ও অন্যান্যরা সেই স্তূপগাত্রে একটি স্মারক-ফলক নির্মাণ করতে চান, যাতে নাকি লেখা থাকবে, ‘এখানে শায়িত আছেন আমাদের প্রিয় শিক্ষক।’ আমি ওঁদের বলেছি, এইভাবে অযথা মন্দিরের জমি নষ্ট করবেন না। তারপরেও যদি ওঁরা একান্তই স্তূপ নির্মাণ করতে চান, তাহলে ওঁরা যেন ওখানে স্মারক-ফলকে আমার পক্ষ থেকে লিখে রাখেন, ‘আমি এই স্তূপের ভিতরে নেই।’ এই কথা যদি মানুষ বুঝতে না পারে, তাহলে তাঁরা যেন ওখানে দ্বিতীয় আরেকটি স্মারক-ফলকে লিখে দেন, ‘আমি এই স্তূপের বাইরেও কোথাও নেই।’ তাতেও যদি মানুষ না বোঝে, তাহলে ওখানে যেন তৃতীয় ও শেষ একটি স্মারক-ফলকে এই কথাগুলো লিখে দেওয়া হয়, ‘আমাকে পেতে পারো তোমার প্রতিটি শ্বাসে, পেতে পারো তোমার প্রতিটি পদক্ষেপে।’

নির্বাসিত

ভিয়েতনামে আমার একজন অনুগামী আছেন, যিনি আমার মৃত্যুর পর আমার দেহাবশেষের উপর স্তূপ নির্মাণ করতে চান। তিনি ও অন্যান্যরা সেই স্তূপগাত্রে একটি স্মারক-ফলক নির্মাণ করতে চান, যাতে নাকি লেখা থাকবে, ‘এখানে শায়িত আছেন আমাদের প্রিয় শিক্ষক।’ আমি ওঁদের বলেছি, এইভাবে অযথা মন্দিরের জমি নষ্ট করবেন না। তারপরেও যদি ওঁরা একান্তই স্তূপ নির্মাণ করতে চান, তাহলে ওঁরা যেন ওখানে স্মারক-ফলকে আমার পক্ষ থেকে লিখে রাখেন, ‘আমি এই স্তূপের ভিতরে নেই।’ এই কথা যদি মানুষ বুঝতে না পারে, তাহলে তাঁরা যেন ওখানে দ্বিতীয় আরেকটি স্মারক-ফলকে লিখে দেন, ‘আমি এই স্তূপের বাইরেও কোথাও নেই।’ তাতেও যদি মানুষ না বোঝে, তাহলে ওখানে যেন তৃতীয় ও শেষ একটি স্মারক-ফলকে এই কথাগুলো লিখে দেওয়া হয়, ‘আমাকে পেতে পারো তোমার প্রতিটি শ্বাসে, পেতে পারো তোমার প্রতিটি পদক্ষেপে।’

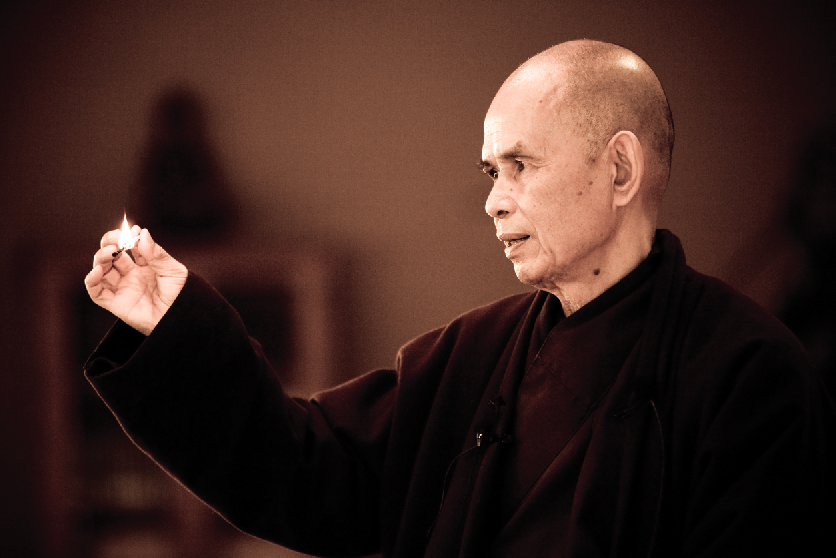

উপরের কথাগুলো যিনি বলেছিলেন, গত ২২শে জানুয়ারি তাঁর নশ্বর শরীর ভেঙে গেছে। ভিয়েতনামি বৌদ্ধ শ্রমণ, কবি, প্রাবন্ধিক, কথাকার, চিন্তাবিদ, কর্মযোগী—এমন নানা খণ্ডিত পরিচয়ে পরিচিত তিনি। ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরোধিতা করার জন্য যিনি তাঁর স্বদেশ ভিয়েতনাম থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন জীবনের দীর্ঘ ঊনচল্লিশটি বছর। মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র ১৯৬৭-তে তাঁর নাম নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য প্রস্তাব করেছিলেন। নির্বাসিত জীবনে ফ্রান্সের পাম ভিলেজ বলে একটি গ্রামে কয়েকজন অনুগামী ও বন্ধুদের নিয়ে তিনি একটি ছবির মতন শান্তিনিলয়—একটি মঠ স্থাপন করে ধ্যান শেখাতেন, শান্তিপূর্ণ যুদ্ধবিরোধী এক জীবন-চেতনার কথা বলতেন, লিখতেন, হাসতেন, হাসাতেন, হাঁটতে শেখাতেন, ভালোবাসতেন, ভালোবাসতে শেখাতেন। থিক নাত হান। পঁচানব্বই বছর বয়েসে প্রয়াত হয়েছেন।

আমরা এই চলে যাওয়া টের পাইনি। আমাদের এখানে কলকাতায় মৃত্যু এখন একটা আশ্চর্য মজার ব্যাপার। বিশেষত বিখ্যাত মানুষদের মৃত্যু। ঘটনা এইরকম। প্রথমে একজন বিখ্যাত মানুষ মারা যান। কয়েক ঘণ্টা সামাজিক মাধ্যমগুলিতে শোক-পালনের ঝড় ওঠে। মৃত মানুষটির প্রশংসা করা হয়। ধীরে ধীরে সেই শংসাস্রোত সমস্ত স্বাভাবিকতা অতিক্রম করে। সে যে কী প্রশংসা, কী প্রশংসা, প্রশংসার যেন শেষ নেই! তারপর কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হলে আরেকদল মানুষ বলতে আরম্ভ করেন, তাঁরা আর এত প্রশংসা করতে পারছেন না। কেননা মৃত মানুষটির জীবন ও চরিত্রে অনেক অসংগতি ছিল। এবার শুরু হয় খুঁটে খুঁটে মৃত মানুষটির দোষ দেখানো। আরও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সকলেই দুভাগে ভাগ হয়ে যান। একদল লোক সদ্যোমৃত মানুষটির বন্দনা করেন অশ্রুসজল নেত্রে, আরেকদল সদ্যোমৃত মানুষটিকে নিন্দা করেন, তাঁর চরিত্র তুলোধোনা করেন আরক্তভীষণ দৃষ্টি মেলে। অতঃপর পরস্পর বিবদমান এই দুই দলের মধ্যে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হয়। শোক ও বিরাগকে সরিয়ে বিবাদ ও উত্তেজনার পারদ তুঙ্গে চড়তে থাকে দিনভর। তারপর দিন তিনেক পরে এই উত্তেজনা ফিকে হয়ে আসে। সবাই কেমন যেন চুপ মেরে যান, বোধহয় অপেক্ষা করতে থাকেন পরবর্তী কোনও খ্যাতিমান মানুষের দেহাবসানের জন্যে, নতুন কোনও উত্তেজনার খোরাকের জন্যে। সেই ফ্যাকাসে স্তব্ধতার মধ্যে বসে থেকে থেকে কেন জানি মনে হয়, ওহ্, মৃত্যু! সে যে কী একটা ভীষণ অশালীন ব্যাপার!

সম্প্রতি পরপর এ শহরে আছড়ে পড়েছিল এমনই কতগুলো মৃত্যুর ঢেউ এবং তৎপরবর্তী অশ্লীল উত্তেজনা। এসবের মধ্যে একদিন বৃষ্টিভেজা সকালে থিক নাত হান চলে গেছেন।

আমরা অবশ্য থিক নাত হান-কে তেমনভাবে চিনি না। এখানে তাঁর জীবন, তাঁর লেখালেখি, কাজকর্ম প্রায় অনালোচিত। পরিচিত সংবাদমাধ্যমগুলিতে কোথাও এই আন্তর্জাতিক মানের চিন্তক ও কবির্মনীষীর প্রয়াণ-সংবাদ আমার চোখে পড়েনি। হতে পারে, আমি ভুল। তবে গত তিনটি দশক ধরে কোথাও তাঁর চিন্তাচেতনার চর্চা আমি এখানে দেখিনি। যদিও ভিয়েতনাম যুদ্ধ বাঙালি-মননে বহুল চর্চিত বিষয়। কিন্তু সেই যুদ্ধে যে একজন বৌদ্ধ শ্রমণ যুদ্ধ-বিরোধী বার্তা দিয়ে ভিয়েতনাম সরকারের চোখে বিপজ্জনক প্রতিভাত হয়েছিলেন, যার ফলে তাঁকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল তাঁর স্বদেশ থেকে প্রায় চারটি দশক, সে খবর নেট-দুনিয়ায় সুলভ হলেও আমরা তাতে আগ্রহ বোধ করিনি। আসলে আমরা যুদ্ধের উত্তেজনাই চাই নিরাপদ আরামদায়ক দূরত্বে বসে থেকে। শান্তি চাই না। এটাই ক্রূর বাস্তব সত্য। সিঙ্গাপুর ও মালয়-সাগরে অসহায় মাঝিদের সমুদ্র থেকে আর তীরে ফিরতে দেওয়া হচ্ছিল না, সিঙ্গাপুর সরকার চাইছিলেন, মাঝিরা নৌকাতেই থাকুক, সেখানেই মরুক এবং এইভাবে এক পরিচ্ছন্ন শহর সিঙ্গাপুর সরকার তৈরি করছিলেন। আমরা সেই দারুণ পরিচ্ছন্ন শহরে বেড়াতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু নির্বাসিত একা এই মানুষটি এই মাঝিদের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে, তাদের সমুদ্র থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে গিয়ে সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার সরকারেরও রোষদৃষ্টিতে পড়েছিলেন; সেখান থেকেও তাঁকে নির্বাসিত হতে হয়েছিল। সেই যন্ত্রণা তিনি বহন করেছেন, যেহেতু তাঁর ধর্ম, তাঁর শিক্ষা, তাঁর কৃষ্টি এই মহৎ কর্মকে বোধিসত্ত্ব হয়ে ওঠার যন্ত্রণাবিক্ষত সোপান বলেই নির্দেশ করে। মহাযান বৌদ্ধ মতে অনুপ্রাণিত এই সন্ন্যাসী লিখেছিলেন সেই আশ্চর্য বই—‘ভিয়েতনামঃ লোটাস ইন আ সি অফ ফায়ার’, যেখানে প্রথমবার ‘এনগেজড বুডঢিজম’ বা ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্মের ধারণা পাওয়া যায় এবং যার সফল রূপায়ণ তিনি তাঁর নিজের জীবন দিয়েই দেখিয়ে গেছেন।

নিজ ধর্মের শীলপ্রাকারের মধ্যেই এই প্রাণপ্রসূনের সুরভি আবদ্ধ থাকেনি, অচিরেই তাঁর রচনা, তাঁর জীবন, তাঁর উপস্থিতি প্রচারক মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র ও সুলেখক টমাস মেরটনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ‘বেয়ন্ড ভিয়েতনামঃ টাইম টু ব্রেক সাইলেন্স’ নামক প্রসিদ্ধ বক্তৃতায় মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র নিউ ইয়র্কে প্রথমবার নাত হানের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকার অন্যায় মদতের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলেন। ক্রমশই সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চোখে এই নিরীহ, মিতবাক, শান্ত চরিত্রের ও ছোটোখাটো চেহারার মানুষটি—থিক নাত হান— ভয়াবহ ও বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত হতে থাকেন।

তবে তাঁকে নিয়ে প্রশ্ন তো এই নতুন নয়, সে প্রশ্ন উঠেছিল তাঁর তরুণ বয়েস থেকেই। সায়গন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষালাভান্তে তিনি যখন লেখালেখি করছিলেন, তখনই সেই প্রশ্ন উঠেছিল। বৃদ্ধ ভিক্ষুরা তাঁর লেখালেখির ধরন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। বৌদ্ধ শ্রমণ বৌদ্ধ দর্শন নিয়ে লিখবেন, সাধন-তপস্যার কথা লিখবেন, তা নয়, এসব লেখায় বারবার বৌদ্ধ দর্শনের পাশাপাশি যে উঠে আসছে অতি সাধারণ গৃহস্থ জীবনের কথা, সমাজের কথা, রাজনৈতিক সমস্যার কথা, দক্ষিণ ভিয়েতনামের সমস্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে একাকার করার কথা! না, এসব চললে তো ধর্মীয় বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে। অতএব, তাঁর সমস্ত লেখালেখি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, প্রকাশিত সমস্ত বই বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। সে ১৯৫৫ সালের কথা। তাঁর সমস্ত দেশনা, প্রচারকার্য অর্ধপথে স্থগিত করে দেওয়া হয়েছিল; এসব ধর্মানুমোদিত নয়, এই অভিযোগে। শুধু ধর্মীয় ব্যক্তিরাই নন, নিজেদের যাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ বলে শ্লাঘাবোধ করে থাকেন, তাঁরাও তাঁর লেখায় তখনই পেয়েছিলেন বারুদের গন্ধ। অবশেষে ফুলব্রাইট ফেলোশিপ নিয়ে আমেরিকার প্রিন্সটন থিয়োলজিকাল সেমিনারিতে ছাত্র হিসেবে প্রবেশ করেন নাত হান, পাঠান্তে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির বৌদ্ধ দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে এবং পরে কর্নেল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক হিসেবে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়টা তাঁর বিশেষ কাজে লেগেছিল। ফরাসি, চিনা, সংস্কৃত, পালি, ইংরেজি ও তাঁর মাতৃভাষা ভিয়েতনামিজ-এ গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন তিনি এই সময়েই।

ভান হান বুডঢিস্ট ইউনিভার্সিটি, স্কুল অফ ইউথ ফর সোশাল সারভিস, দ্য অর্ডার অব ইনটারবিয়িং একের পর আরেক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনের প্রকৃত মানবিকীকরণে আত্মনিয়োগ করেন তিনি। এর প্রতিটিই সামাজিক রোষদৃষ্টিতে পড়ে। যার শেষ কোপ এসে পড়ল নাথ হান যখন ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসান চাইলেন। ফলাফলঃ অত্যাচার ও নির্বাসন!

ভিয়েতনাম সরকারের সঙ্গে থিক নাত হানের সম্পর্ক এক নিয়ত টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে যায়। থিক নাত হান রাজনীতিতে যোগ দেননি। কিন্তু তিনি দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের ধর্মান্তরিতকরণের প্রক্রিয়াকেও সমর্থন করেননি। আমেরিকার দাদাগিরির তিনি প্রকাশ্যেই নিন্দে করেছেন। তাঁকে সেজন্য কমিউনিস্ট বলে সন্দেহ করা হয়েছে।

অন্যদিকে ভিয়েতনাম-শাসনকারী কমিউনিস্ট সরকারও তাঁকে মোটেই সুনজরে দেখেননি। কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে ধর্মের কোনও স্থান নেই, তাঁদের চোখে নাত হান একজন ধর্মীয় লোক। অতএব, পরিত্যজ্য। তাঁর সমস্ত বই একসময় কমিউনিস্ট সরকার রদ করে দেন। ভিয়েতনাম-বহির্বর্তী মানুষদের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা, তাঁর ব্যাপৃতিকে কমিউনিস্ট সরকার দেখেছেন অবিশ্বাস ও সংশয়ের দৃষ্টিতে।

আসলে মানুষ যখন বড়ো হয়, তখন তার সীমারেখা চিহ্নিত করা সুশান্ত আকাশের সীমারেখা চিহ্নিত করার মতই অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রশ্ন ওঠে, তিনি কি সাধু-সন্ত? তিনি কি প্রেমিক? তিনি কি রাজনীতিবিদ? তিনি কি বিপ্লবী বা প্রতিবিপ্লবী? তিনি কি কমিউনিস্ট? তিনি কি কবি? লেখক? কথাকার? প্রবক্তা? এমন শতেক প্রশ্ন তাঁর জ্বলন্ত জীবনের প্রতিটি বাঁকেই উত্থাপিত হয়েছে। আসলে তাঁকে কোনও খোপে আটকানো যাচ্ছে না। অথচ কাউকে খোপস্থ না করে মানুষ স্বস্তি পায় না, শান্তি পায় না। থিক নাত হান আমাদের এই খোপবাজির বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। অস্বস্তিটা সেখানেই।

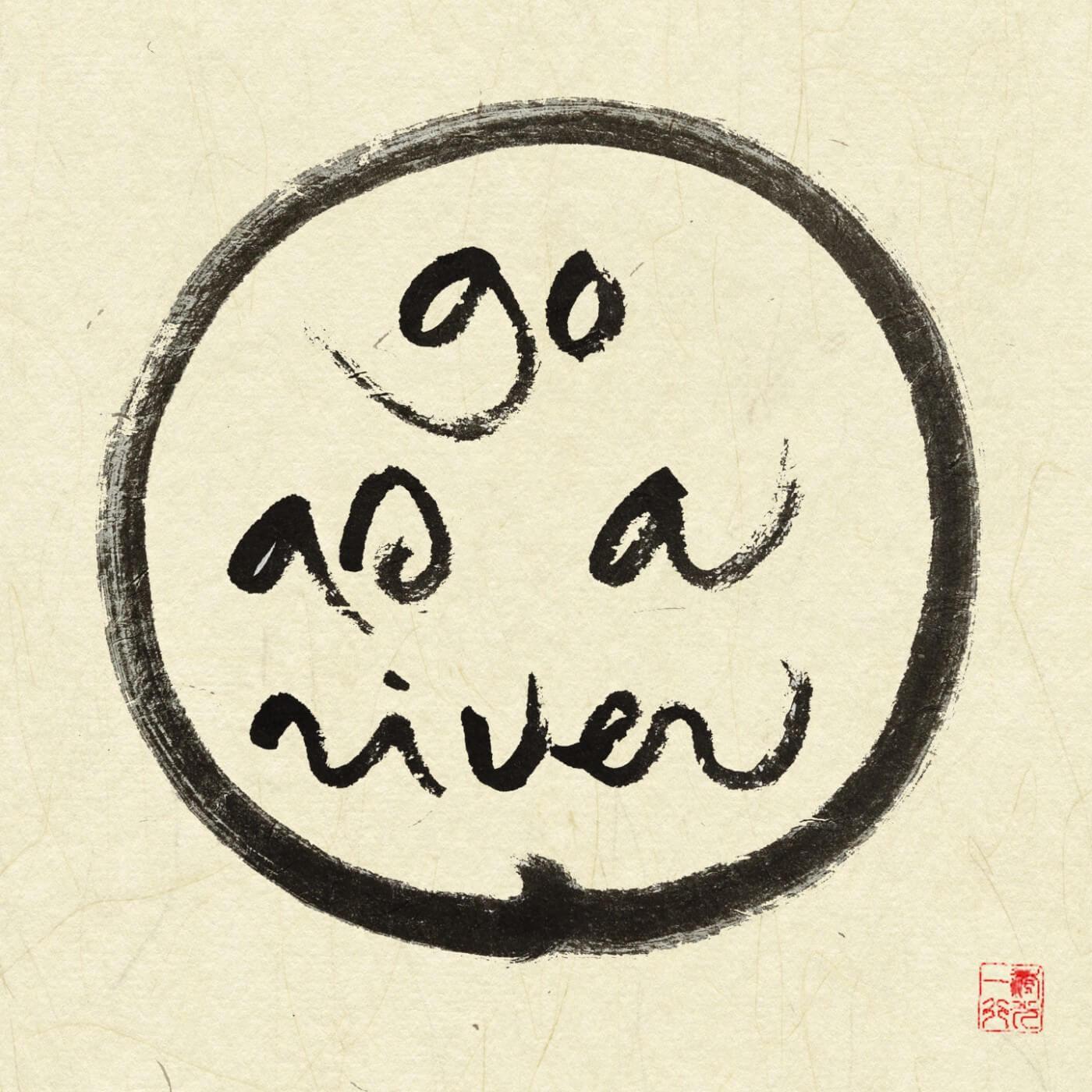

এমন যে অস্বস্তিকর ব্যক্তিত্ব, সব দেশের পক্ষেই যিনি কম বেশি বিপজ্জনক, তাঁর রচনা কী করে যে এমন শান্ত, সুসমাহিত শৈলী-আশ্রিত হতে পারে, আমি তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারিনি। এমন শান্ত কবিত্বের ভাব আমি অন্তত আর কারও লেখায় পাইনি। তাঁর লেখার প্রতিটি অক্ষর আসলে তাঁর অন্তঃশীল সত্তা থেকে বেরিয়ে এসেছে—এমনই তা ভানহীন। দ্য মিরাকল অব মাইন্ডফুলনেস, পিস ইজ এভরি স্টেপ, হাউ টু লাভ, ইউ আর হিয়ার, দ্য হার্ট অব বুদ্ধ, বিয়িং পিস, ওল্ড পাথ হোয়াইট ক্লাউডস, কল মি বাই মাই ট্রু নেমস, লিভিং বুদ্ধ লিভিং ক্রাইস্ট, ইন্টারবিয়িং, টেমিং দ্য টাইগার উইদিন, দ্য হার্ট অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং, লাভ লেটার টু দ্য আর্থ, ব্লুমিং লোটাস, দ্য মোমেন্ট ইজ ফুল অব ওয়ান্ডারস, ব্রিদ ইউ আর অ্যালাইভ—প্রতিটি বই যেন নির্মাণ করেছে আগামী যুগের সাহিত্যের সম্ভাব্য পন্থা। এসব বই পড়ে আমরা হাঁটতে শিখি, কীভাবে ধরিত্রীর প্রতিটি ধূলিকনাকে প্রতি পদক্ষেপে চুম্বন করতে করতে অগ্রসর হওয়া যায়—এসব বই সেই শিল্পচেতনারই মার্গদর্শী। এক মুক্ত আকাশ, যাকে কখনও পরিচিত সীমারেখায় আবদ্ধ করা যায় না, থিক নাত হান সেই আকাশের কথাই বলেন।

আমার পরিচিত প্রিয় দুই কবিবন্ধুকে আমি নাত হানের লেখার কথা বলেছিলাম। তাঁদের একজন পশ্চিমবঙ্গের এবং অন্যজন ত্রিপুরার। দুজনেই এই সময়ের বাংলাভাষার দুই বিশিষ্ট কবি ও লেখক। তাঁরা নেট থেকে নাত হানের বইগুলি নামিয়ে পাঠ করে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। আমাকে সবিস্ময়ে বলেছিলেন, তাহলে তো কিছুই লেখা হয়ে ওঠেনি এখনও আমাদের! এমন আশ্চর্য চিন্তার সাম্রাজ্য অনধিগত রয়ে গেছে। উত্তরে আমি বলেছিলাম, প্রত্যেকেই যে যার অনুভূতি-ভুবন থেকে লেখেন। আমরা আমাদের মতো লিখছি। থিক নাত হান তাঁর ভুবন থেকে লিখছেন। ওকথা থাক। আসুন, আমরা থিক নাত হান-কে পড়ি!

গত বাইশ তারিখের বৃষ্টিভেজা সকালে এমন অপার্থিব মানুষ নিঃশব্দে চলে গেলেন। আমরা সে খবর রাখলাম না। আমরা মেতে রইলাম পুরস্কার-প্রত্যাখ্যান ও তৎপরবর্তী হুজুগের মত্ততায়!

থিক নাত হান-রা এভাবেই নির্বাসিত থেকে যান।