বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখিপাতে

ঊর্ণনাভ তন্তু ঘোষ

যিনি কাগজে বিবেকানন্দের শিকাগো-জয়ের খবরে উচ্ছ্বসিত হয়ে সেলিব্রেট করেন, রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী পালনে উঠেপড়ে লাগেন, মহাত্মা গাঁধীর ডাকে ছুটে গিয়ে গান শোনান, তিনি অতুলপ্রসাদ। তিনি অওধ বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট, একইসঙ্গে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কান্ডারি। তাঁকে ছাড়া লখনৌর মুশায়েরা, ঠুমরি-গজলের মজলিশ অপূর্ণ। তিনি দীনের সহায়, লখনৌর নবাব, রাস্তায় যেতে যেতে ঘুমন্ত দরিদ্রের বালিশের তলায় টাকা গুঁজে দিয়ে বেরিয়ে আসেন নিঃশব্দে। অন্তরের গহনতম প্রদেশে সেই মানুষটাই নীরব কান্নাকে রাতের অন্ধকারে সমর্পণ করেন প্রার্থনায়। সব যন্ত্রণার ইতিরূপান্তর ঘটান নির্মাণে— গান রচনায়, সুর-সাধনায়।

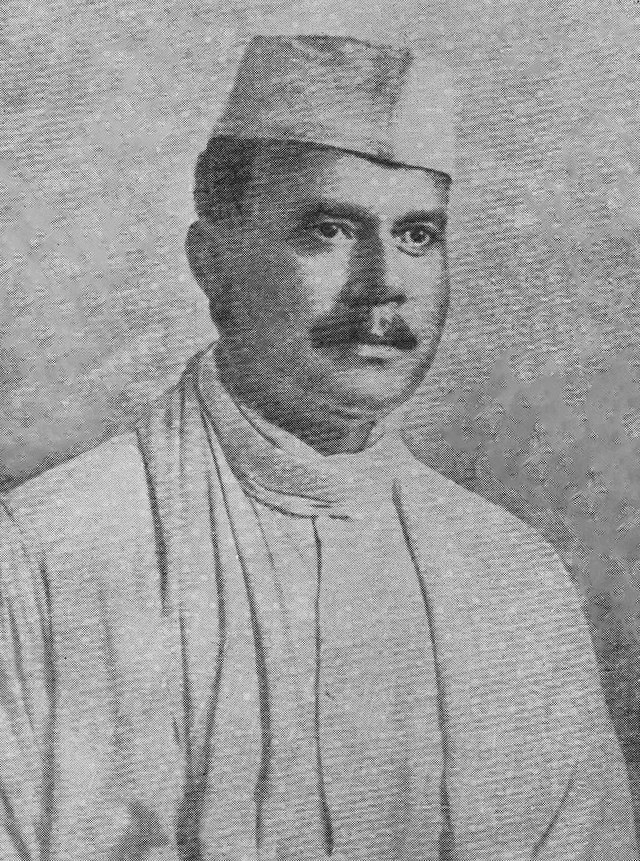

অতুল প্রসাদ সেন — লখনৌতে

ঊনবিংশ শতকের বাংলা আজকের মত এমন মেঘলা ছিল না। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও দেশজ সংস্কৃতির মেলবন্ধনে জন্ম হয়েছিল অসংখ্য সাহিত্য সাধক, সঙ্গীত সাধক, সমাজ সংস্কারক, পাশাপাশি দেশাত্মবোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ একঝাঁক মনীষীর। এ আমাদের বাঙালি চেতনার উন্মেষপর্ব। চেতনার নবজাগরণ। সমস্ত ব্রাহ্মণ্যবাদ, মৌলবাদকে ভেঙেচুরে যারা কোমড় বেঁধে এগিয়ে এসেছিলেন ব্রাহ্মসমাজ গড়ার কাজে। সেসময় ভাবুকের মনের সঙ্গে যোগ ছিল কর্মীর। গায়কের সঙ্গে বিজ্ঞানীর। দেশনেতার সঙ্গে চিত্রশিল্পীর। কবির সঙ্গে ব্যারিস্টারের। আজকে যারা বাঙালির ধর্ম ও পারিবারিক রক্ষণশীলতার প্রশ্ন তোলেন তারা একটিবারের জন্যও এ অধ্যায় ওল্টেছে কিনা সন্দেহের। আধুনিকতার ভাবাদর্শে যারা একসূত্রে গাঁথাছিলেন মৈত্রী, প্রজ্ঞা, প্রতিভা আর হৃদয়বত্তায়। অতুলপ্রসাদ সেন তাঁদেরই একজন। ঊনবিংশ-বিংশ শতকের বাংলা তথা ভারতের এক বিস্তীর্ণ সেতুবন্ধ।

যিনি কাগজে বিবেকানন্দের শিকাগো-জয়ের খবরে উচ্ছ্বসিত হয়ে সেলিব্রেট করেন, রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী পালনে উঠেপড়ে লাগেন, মহাত্মা গাঁধীর ডাকে ছুটে গিয়ে গান শোনান, তিনি অতুলপ্রসাদ। তিনি অওধ বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট, একইসঙ্গে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কান্ডারি। তাঁকে ছাড়া লখনৌর মুশায়েরা, ঠুমরি-গজলের মজলিশ অপূর্ণ। তিনি দীনের সহায়, লখনৌর নবাব, রাস্তায় যেতে যেতে ঘুমন্ত দরিদ্রের বালিশের তলায় টাকা গুঁজে দিয়ে বেরিয়ে আসেন নিঃশব্দে। অন্তরের গহনতম প্রদেশে সেই মানুষটাই নীরব কান্নাকে রাতের অন্ধকারে সমর্পণ করেন প্রার্থনায়। সব যন্ত্রণার ইতিরূপান্তর ঘটান নির্মাণে— গান রচনায়, সুর-সাধনায়।

| প্রত্যুষলগ্ন

শরৎকাল। আকাশময় নীল ওড়নার চাদর। সাদা মেঘের আল্পনা। মেঘনা পদ্মা শীতলাক্ষীর উৎকল জলধারার মিশে গেল এক শিশুর কণ্ঠ। ঢাকা ভাটপাড়া নিবাসী ঋষি কালীনারায়ণ গুপ্তের লক্ষ্মীবাজারের বাড়িতে জন্ম হয় এক ফুলের মতো শিশু । ২০শে অক্টোবর, ১৮৭১। রামপ্রসাদ সেন ও হেমন্তশশী দেবীর প্রথম সন্তান । ভগবানের আশীর্বাদস্বরূপ এই সন্তানের নাম রাখা হল— অতুলপ্রসাদ।

‘অয়ি সুখময়ী ঊষে কে তোমারে নিরমিল /

বালার্ক সিন্দুর ফোঁটা কে তোমার / ভালে দিল |’

শৈশবের প্রত্যুষলগ্নেই তাঁর অবচেতনে সুর সাধনার বীজ বপন করেছিলেন পিতা রামপ্রসাদ সেন। সকালে পিতার শ্লোক পাঠ ও ঊষাবন্দনায় বালক অতুল সুরের ইন্দ্রজালে বিভোর হয়ে প্রত্যহ চেতনায় ফেরেন। হয়তো সেসব শ্লোকের অর্থ বোঝার বয়স তাঁর নয়। অত্যন্ত লাজুক স্পর্শকাতর চেয়ে আচ্ছন্ন হয়ে সেসব আত্মস্থ করতেন। কণ্ঠের ধরার চেষ্টা করতেন। ভর্তি করা হল ঢাকা কলেজিয়েটে। সেখানে পড়ার পাশাপাশি হারমোনিয়াম বেহালা বাঁশি খোল বাজিয়ে ব্রহ্মসঙ্গীতের নানান উপাসনা সভায় পিতার সঙ্গত দিতেন। এসময়

পিতার অকস্মাৎ মৃত্যুতে তাঁর জীবনের ঊষালগ্ন ছেয়ে গেল ঘন অন্ধকারে। মৃত্যুশোক কাটিয়ে পুত্রকন্যাদের মাতুলালয়ে রেখে হেমন্তশশী চলে আসেন কলকাতায়। কিছুদিন পর অতুলের হাতে আসে তাঁর মায়ের চিঠি —

চিঠিতে জানা গেল, হেমন্তশশী দেবী দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছেন। যাকে বিবাহ করেছেন তিনি কলকাতার এক বিত্তবান মানুষ দুর্গামোহন দাশ ( দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জ্যাঠা)। লিখেছেন, অতুল যেন বোনদের নিয়ে কোলকাতায় চলে আসেন।

বড়মামার মুখে এ খবর শুনে অতুল স্তম্ভিত। বিকট শব্দে মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। সব যেন আবার অন্ধকারে তলিয়ে গেল। বিস্মিত অতুল হৃদয়ের অব্যক্ত যন্ত্রণায় ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। পড়ার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন।

পিতৃবিয়োগের পর এই মা’ই ছিলেন একাধারে সব। আচমকা এ খবরে তাঁর সমস্ত অরলম্বন, নির্ভরতা, কল্পনা, স্বপ্ন সব যেন এক নিমেষে চোখের জলে ঝাপসা হয়ে গেল।

পদ্মানদীর দেশ থেকে পদ্মার অশান্ত স্রোতের মত ক্ষতবিক্ষত মন নিয়ে এলেন কলকাতায়। বোনদের দুর্গামোহন দাশের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ না করেই প্রচণ্ড অভিমানে ফিরে গেলেন বড়মামার কাছে। ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সিতে। মামাদের আদর ভালোবাসায় অতুলপ্রসাদও কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পেলেন। দেখলেন, এ বিশাল জগতে তিনি একা নন। তিনি সহজ হলেন, প্রফুল্ল হলেন। ক্রমশ ডুবে গেলেন পড়াশোনার ভিতর। দু’চোখে উজ্জ্বল স্বপ্ন, ব্যারিস্টার হবেন। বিলেত যাবেন।

‘যদি তোর হৃদ-যমুনা হলো রে উছল রে ভোলা

তবে তুই একূল ওকূল ভাসিয়ে দিয়ে চল রে ভোলা’ |

পরে অবশ্য দুর্গামোহনের নিরন্তর আনাগোনায় সে অভিমানও কিছুটা ফিকে হয়ে আসে। মামাদের ও দুর্গামোহনের যৌথ উদ্যোগে অতুলকে বিলেত পাঠানো হল। যে অতুল কোলকাতা ও ঢাকার বাইরে এ পা ফেলেননি সেই আজ চললেন সুদূর বিলেতে — তাঁর স্বপ্নের দেশে। জাহাজে উঠে দেশত্যাগের বেদনায় শিরীষের পাতার মত কেঁপে উঠল তাঁর বুক। দেশের মাটি আর কেবল মাটি নয়, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ তাঁর চোখে ছুঁইয়ে দিয়েছেন দেশপ্রেমের পরশপাথর। এ মাটি জন্মের মাটি। জন্মভূমি মা। দুঃখিনী বন্দিনী মৃণ্ময়ী মাতৃকা। তবু তাকে ছেড়ে যেতে হবে। জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সফল হেতু এই সাময়িক বিচ্ছিন্নতা তাকে মেনে নিতেই হবে। বিদায় বেলায় নীল সমুদ্রের বুকে অতুলের ব্যথিত হৃদয় যেন গেয়ে ওঠে —

‘আমায় রাখতে যদি আপন ঘরে, বিশ্বঘরে পেতাম না ঠাঁই ‘ |

| তোর থাক না চোখে জল রে ভোলা —

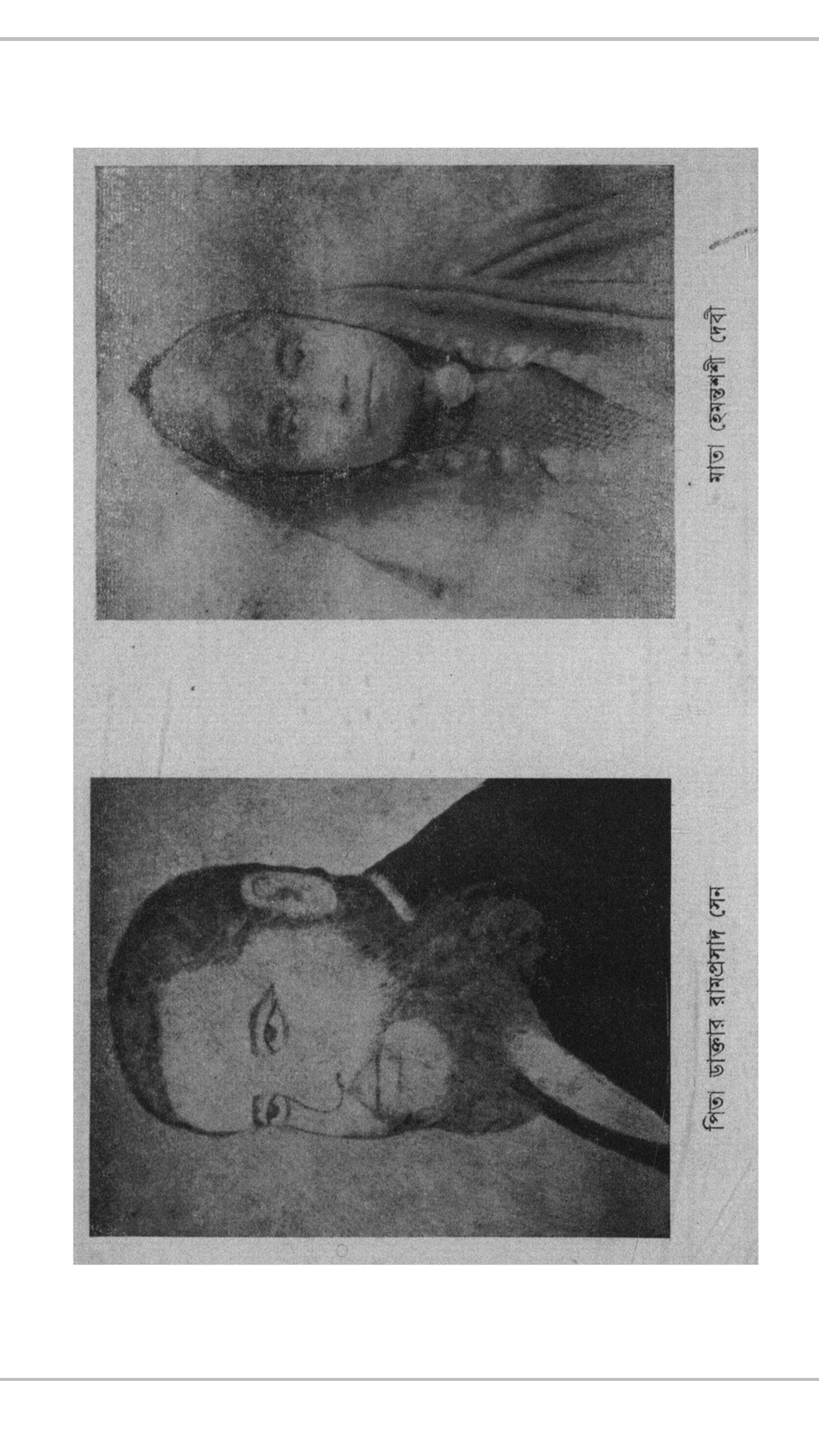

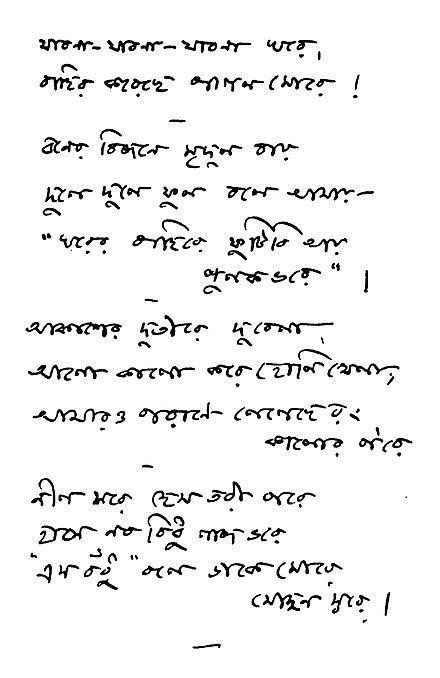

ছবি : সুকুমার রায়ের প্রতিষ্ঠিত মনডে ক্লাব এর সদস্যদের সঙ্গে অতুল প্রসাদ সেন।

ফার্স্ট রো বাঁ দিক থেকে — সুবিনয় রায়, প্রশান্তচন্দ্র মহালানবীশ, অতুল প্রসাদ সেন, শিশির কুমার দত্ত, সুকুমার রায়।

মিডিল রো বাঁ দিক থেকে — জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অমল হোম, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের, জীবনময় রায়।

থার্ড রো বাঁ দিক থেকে — হীরেন সান্যাল, অজিত কুমার চক্রবর্তী, কালিদাস নাগ, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ড. দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, সতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিরীশ চন্দ্র সেন, গিরিজা শঙ্কর রায় চৌধুরী।

অসীম সমুদ্রের বুকে জাহাজের দোলায় দোল খেতে খেতে কূল থেকে অকূলে ভেসে চললেন অতুল। পিছনে শস্য শ্যামলা বাংলাদেশ, ভারতবর্ষ ; অতল দরিয়ার দিগন্তরেখায় ধীরে ধীরে অস্তমান সূর্যের মত ডুবে গেল। এখানেই সৌভাগ্যবসত জাহাজে সঙ্গী পেলেন তাঁর বাল্যবন্ধু জ্ঞান রায় এবং আরও দু’জন জ্যোতিষ দাশ ও নলিনী গুপ্ত। তারা চলেছে ভূমধ্যসাগরের মধ্যে দিয়ে। আকাশের ঢাকনার নীচে শুধু জল আর জল। জলের তরঙ্গের মাথায় হীরের চকমকে দ্রুতি আর রাতের আঁধারে তাদের অঙ্গে অঙ্গে তারার সুশোভিত আল্পনা। সে দৃশ্য সমুদ্রযাত্রার কন্টকে অতুলের মনে অনাবিল আনন্দে ভরে দিত। পুলকিত হত ইতালির ভেনিস নগরে গণ্ডোলা চালকদের গানের সুমধুর সুর যা তাঁকে এতটাই আলোড়িত করেছিল যে পরে ওই সুরে তিনি তাঁর বিখ্যাত গান রচনা করেন —

‘ উঠ গো, ভারত লক্ষ্মী! উঠ আদি জগত-জন-পূজ্যা!

দুঃখ দৈন সব নাশি’ কর দূরিত ভারত লজ্জা |

লণ্ডনে মিডল টেম্পল-এ শুরু হয় তাঁর ব্যারিস্টারি পড়া। কিন্তু তিনি প্রথমবার আই.সি.এস পাস করতে পারলেন না। তার কারণ রাজনীতি। এখানে চিত্তরঞ্জন দাশের সান্নিধ্যে আসার পর তিনি রাজনীতির নানান আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। আলাপ হয় শ্রী অরবিন্দ, মদনমোহন ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সরোজিনী নাইডু সকলের সঙ্গে তিনিও মেতে ওঠেন। বৃটিশদের অভদ্র ব্যবহার দেখে মনে মনে পরাধীনতার গ্লানি অনুভব করতে লাগলেন। জেমস ম্যাকলীন নামে বৃটিশ পার্লামেন্টের এক সদস্য ভারতীয় মুসলমানদের ‘দাস’ ও হিন্দুদের ‘ চুক্তিবদ্ধ দাস’ বলে অভিহিত করলে সকলে ঠিক করেন তাঁকে উচিত শিক্ষা দেবেন। এই অভদ্র উক্তির জন্য ম্যাকলীনকে হয় ভারতীয়দের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে নয় পার্লামেন্টের সদস্যপদ ত্যাগ করতে হবে। অবশ্য চিত্তরঞ্জনের চেষ্টায় তারা এই দুটি কাজ করাতেই সফল হয়েছিলেন। রাজনীতির পাশাপাশি চলতে থাকে বাংলা সাহিত্যের ঘরোয়া বৈঠক — স্টাডি সার্কেলের আড্ডা। সাহিত্যিক এডমণ্ড গসের তত্ত্বাবধানে শুরু হয় বাংলা সাহিত্য শিল্প ও সঙ্গীত চর্চা।

বৈঠকে স্বরচিত কবিতা পড়তেন সরোজিনী নাইডু এবং মদনমোহন ঘোষ। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং অতুলপ্রসাদ গাইতেন স্বরচিত গান। চিত্তরঞ্জন দাশ এবং অরবিন্দ ঘোষও সাহিত্যের রসাস্বাদন থেকে বাদ যেতেন না৷ সে সময়ে লণ্ডনের বিখ্যাত গায়িকা ম্যাডাম প্যাটের ‘হোম স্যুইট হোম’ গানে মুগ্ধ হয়ে অতুলপ্রসাদ ‘প্রবাসী চলরে দেশে চল’ গান রচনা করে সকলকেতাক লাগিয়ে দিলেন।

| মন পথে এল বনহরিণী —

এমন সময় বড়মামা কৃষ্ণগোবিন্দ সপরিবারে বিলেতে এলেন। সঙ্গে মামাতো বোন হেমকুসুম — যে কিনা তাঁরই মত সঙ্গীত পাগল। তাঁকে নিয়ে সন্ধ্যে হলেই বসে যেতেন এস্রাজ বেহালার আসরে। ক্লান্ত হয়ে পড়লে হেমকুসুম বলতেন —

‘এসো এবার গল্প করা যাক। বিলেত দেখা তোমার স্বপ্ন ছিল। এখন বিলেত কেমন লাগছে বল।’

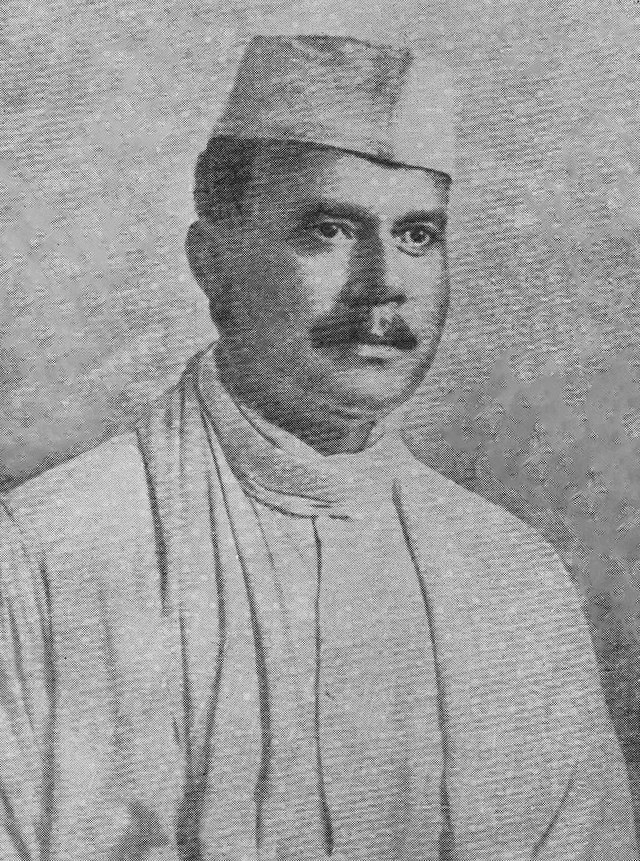

স্ত্রী হেমকুসুম দেবী

মুখে মৃদু হাসির রেখা। একহারা চেহারা। উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ, সুন্দর মুখশ্রী। তার উপর তাঁর সপ্রতিভ জেদী দুঃসাহসিক আঁকা দুটো চোখ হেমকুসুমকে যেন সম্পন্ন করে তুলেছে। গল্পে মত্ত হেমকুসুমের দিকে অতুল মুগ্ধ অপলক চেয়ে থাকেন।

বিলেতের দিনগুলো এদ্দিন যে একপ্রকার উৎসাহহীনতায় কেটেছে সেকথা যেন অতুল সেদিনই প্রথম টের পেলেন। সাহেবি আদবকায়দা ভাষা অনুশাসনে দেশের মাটি ও মাতৃভাষা প্রতি প্রেম ক্রমশ ধরাছোঁয়ার বাইরে যেতে বসেছিল। ‘আ মরি বাংলা ভাষা’ যে কত আহামরি তা এই প্রবাস জীবনে বড় তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন তিনি। আজ মামা মামী ও হেমকুসুমকে পেয়ে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার হয়েছে। দেশ ও ভাষার গন্ধ আবার নতুন করে পেয়েছেন।

তাঁর বড়মামার লণ্ডনের কাজ শেষ হলে তিনি সপরিবারে দেশে ফিরে গেলেন। অতুল আবার একাকীত্বে ডুবে গেলেন। এবার ফাইনাল পরীক্ষার দিন সমাগত। অবশেষে পরীক্ষা দিলেন। সফল হলেন। পার্টি দেওয়ার পর তাঁর নাম ব্যারিস্টারিতে এনরোলড হল। তাঁর এতদিনের স্বপ্ন সার্থক। এবার দেশে ফেরার পালা। স্মৃতিকুহরে হয়তো গুনগুনিয়ে উঠছে সুর— ‘প্রবাসী চল রে ফিরে চল’।

| খামখেয়ালীর আসর —

কলকাতায় ফিরে সার্কুলার রোডে বাড়ি ভাড়া নিলেন। নিজের অফিস সাজালেন। সত্যপ্রসন্ন সিংহের জুনিয়ার পদে শুরু হল তাঁর প্রথম কর্মজীবন। সে সূত্রে পরিচিত হয়ে উঠতে লাগলেন তৎকালীন ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে। অতুলপ্রসাদ তখন তেইশ চব্বিশ বছরের সুদর্শন যুবক। দীর্ঘ সুগঠিত গড়ন, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ রঙ, গভীর দুটো চোখ, শান্ত, অমায়িক স্বভাব।

সারাদিন কোর্ট-কাছারির পর সন্ধ্যার সময় পরিপাটি হয়ে চলে যান ক্লাবে, সাহিত্য ও সঙ্গীতের আড্ডায় — ‘খামখেয়ালী’র আসরে। এখানেই একদিন সরলা দেবীর সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর প্রথম আলাপ। প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে যান। সে বন্ধন ক্রমে স্নেহের বন্ধনে পরিণত হয়। অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্বের সম্পর্কে আমৃত্যু আলিঙ্গন বদ্ধ দু’জন আড্ডাপ্রিয় মানুষ। ‘খামখেয়ালী’র আসর জমিয়ে রাখতেন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তিনি গান গাইতেন অন্যরা কোরাস ধরতেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কোরাসের নেতা। দ্বিজেন্দ্রলাল গাইতেন, ‘ হতে পাত্তেম আমি যদি মস্ত বড় বীর’ আর রবীন্দ্রনাথ মাথা নেড়ে কোরাস ধরতেন, ‘ তা বটেই ত, তা বটেই ত’। দ্বিজেন্দ্রলাল গাইতেন, ‘ নন্দলাল একদা এক করিল ভীষণ পণ’, রবীন্দ্রনাথ ধরতেন, ‘বাহারে নন্দ বাহারে নন্দলাল’। এছাড়া উপস্থিত থাকতেন রাধিকামোহন গোস্বামী, লোকেন পালিত, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিল্পের রাজা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এস্রাজ বাজায়ে আসর মাতিয়ে দিতেন। সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন অতুলপ্রসাদ। নিখাদ গানে আড্ডায় সুরের তরী বয়ে যেত সন্ধ্যা থেকে যামিনী পার।

| পাগলা মনটারে তুই বাঁধ —

ইতিমধ্যে, অতুলপ্রসাদ ও হেমকুসুম একে অপরকে বিবাহ করার মনস্থির করলে দুই পরিবারের মধ্যে অশান্তি বিকট আকার ধারণ করে। মা হেমন্তশশী, মামা কৃষ্ণগোবিন্দ, আত্মীয় স্বজন এবং তাঁদের পরিবারের সকলেই তুমুল প্রতিবাদের ঝড় তোলেন। স্পষ্ট জানিয়ে দেন, মামাতো ভাইবোনে এ বিবাহ অসম্ভব। সকলের শাসন বারণ সত্ত্বেও তারা সংকল্পে অটল। হেমকুসুমও একদিন জেদের বশে গলায় ফাঁস নিয়ে অবস্থা আরও সঙ্গীন করে তোলেন। কৃষ্ণগোবিন্দ মেয়ের মুখের দিকে চেয়েঅবস্থা অনুকূল একরকম সম্মতি জানালেন। কিন্তু কেউই মন থেকে তাদের সম্পর্ক মেনে নিকেন না। এদিকে হিন্দু আইনে ভাইবোনে বিবাহ অসম্ভব, বৃটিশ আইনেও সে ব্যবস্থা নেই। অতুলপ্রসাদও ধর্মান্তর গ্রহণে রাজি নন। অবশেষে সিনিয়র সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের পরামর্শে স্কটল্যান্ডে চলে যান। সেখানে গ্রেটনাগ্রীণ গ্রামে ভাইবোনের বিবাহের নিয়ম-রীতি আছে। ‘সামার’ ওদেশে বসন্তকাল উভয়ের বিবাহ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলে শুরু হয় নব দাম্পত্য জীবন।

বছর ঘুরতেই হেমকুসুম জন্ম দিলেন জমজ সন্তানের ; দিলীপকুমার ও নিলীপকুমার। অতুলপ্রসাদ আবার নতুন করে প্র্যাকটিস শুরু করলেন। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি যেন কিছুতেই তাঁর কপাল পড়ে না। নানা প্রতিকূলতায় জমানো আয়, স্ত্রীর গহনা সব একে একে নিঃশেষ হতে চলেছে। অন্যদিকে আত্মীয়দের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগই প্রায় ছিন্ন। চিঠির প্রত্যুত্তরে কারোরই কোনো জবাব আসে না। নিলীপও জ্বরভোগে মারা গেলেন। সব নিয়ে বিমর্ষ অতুলপ্রসাদ বন্ধুর পরামর্শে দেশে ফিরে আসা মনস্থ করলেন। কিন্তু কোথায় যাবেন? কেউই তো তাদের আপন করে নেবেন না। ঠিক করলেন লখনৌতে গিয়ে থাকবেন।

| লখনৌর সেন সাহেব —

লখনৌ নবাবের দেশ। বিবর্তনের দেশ। টপ্পা-ঠুংরির দেশ। সেখানে সপরিবারে এসে উঠলেন। এখানে ভাগ্যলক্ষ্মী দুহাত ভরে তাঁকে আশীষ দিলেন অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাঁর কপাল ফিরল। লখনৌর কোর্টে তখন পয়সার ছড়াছড়ি। ততদিনে তিনিও বেশ অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছেন। হাতের মলিন রেখাগুলোকে প্রায় মুছে ফেলেছেন। প্রাকটিসের ফাঁকে যেটুকু সময় পেতেন নিজেকে লখনৌ সেবায় নিযুক্ত করলেন। প্রথমে মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের মেম্বার ও পরে ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এ সব কাজের মধ্যে তিনি যা ভোলেননি তা হল তাঁর বাঙালি সংস্কৃতি, স্বদেশপ্রেম। ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ, বিভূতিভূষণ ঘোষ, চারুচন্দ্র বসু প্রমুখের সহায়তায় গড়ে তোলেন ‘ বঙ্গীয় যুবক সমিতি ‘। ভারত-বিখ্যাত ব্যক্তিদের সে সমিতিতে আমন্ত্রণ জানিয়ে সম্বর্ধনা প্রদান করেন। এখান থেকে শুরু হয় ‘অতুলপ্রসাদ যুগ’। ক্রমে পরিচিত হয়ে ওঠেন ‘সেন সাহেব’ ও ‘ভাইদাদা’ নামে।

| থাকিস নে বসে তোরা সুদিন আসবে বলে —

সাল ১৯০৫ বঙ্গভঙ্গের উত্তাল সময় মানুষের কন্ঠে কণ্ঠে ছড়িয়ে গেল অতুলপ্রসাদের রচিত গান ‘ উঠ গো ভারতলক্ষ্মী’। অশান্ত কলকাতার গণআন্দোলন ও জনজাগরণের তেজদীপ্ত শক্তিরূপ যার আগুন বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠল বাংলার প্রতিটি ঘরে। একইসঙ্গে উঠে আসে আরও একটি গান, ‘ বাংলার মাটি বাংলার জল।’ বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করার দিন, জাতীয় শোক দিবস হিসাবে পালন করলেন সকলে। এই দিনে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে – হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধনের প্রতীক হিসাবে ‘রাখিবন্ধন’-এর ব্যবস্থা করা হল। অতুলপ্রসাদ এই অনুষ্ঠানের জন্য কলকাতায় আসেন এবং ‘রাখিবন্ধন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। লখ্নৌতে ফিরে এসে তিনি নিজে স্বদেশী চেতনায় ভারতীয় যুবকদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য, ‘মুষ্ঠিভিক্ষা সংগ্রহ’-এর সূচনা করেন এবং সমিতিতে গোখলেকে আমন্ত্রণ জানান। সভায় ভাষণ শুনে অতুলপ্রসাদ গোখলের প্রতি এতই অনুরক্ত হয়ে ওঠেন যে তাঁর শোবার ঘরে মাথার দিকে টেবিলের উপর গোখলের একটি ছবি রাখা থাকত।

‘মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা!

তোমার কোলে, তোমার বোলে, কতই শান্তি ভালবাসা!’

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাওয়া উপলক্ষে ১৯১৩ সালে লেখা এই গানটিতে তিনি বাঙালি এবং বাংলা ভাষার প্রতি গভীর প্রেম ও শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। কী সহজ শব্দ, কী সরল ব্যঞ্জনা-অথচ কী অপূর্ব স্বদেশের প্রতি, মাতৃভাষার প্রতি তাঁর সুরে ধ্বনিত হল ঐকান্তিক মমত্ববোধের প্রকাশ। আর একটি গান ‘দেখ মা এবার দুয়ার খুলে/ গলে গলে এলো মা/ তোর হিন্দু-মুসলমান দুই ছেলে’। কবির স্বদেশি সঙ্গীতগুলো বিশেষত ‘মোদের গরব, মোদের আশা’ এই গানটি স্বদেশী আন্দোলন এবং পরে স্বাধীনতা আন্দোলনেও বিপ্লবীদের অসীম প্রেরণা যুগিয়েছে।

| ক্রন্দসী, পথচারিণী তুমি কোথা যাও —

স্বদেশ ভাবনায় নিমজ্জিত অতুলপ্রসাদের জীবনে ততদিনে শুরু হয়ে গেছে পারিবারিক ঝড়। মা, হেমন্তশশী অতুলের কাছে থাকতে চাইলে, এ নিয়ে হেমকুসুমের সঙ্গে মনান্তর ঘটে। মস্ত এক পরীক্ষার মধ্যে পড়ে যান তিনি। যে আত্মীয়স্বজনরা তাঁদের অতিকষ্টের দিনগুলোতে সামান্য খবরটুকুও নেয়নি তারাই আজ সুদিনে অতুলকে ঘিরে ধরলেন। তিনি নিজেও অতীতের দুঃখ অভিমান ভুলে মা’কে কাছে এনে রাখেন। কিন্তু হেমকুসুম দুঃখের দিনগুলো ভুলতে পারেননি। ভুলতে পারেননি অভাবের মধ্যে অসহায় অবস্থায় সন্তানের মৃত্যু ও নিদারুণ শোকের কালরাত্রি ।

যে হেমকুসুমের সঙ্গ তাঁর হৃদয়কে তিরতির কাঁপায়, উৎসাহ দেয় ; আজ সএই বুকভরা অভিমান, রাগ নিয়ে দূরে সরে গেলেন। অতুলপ্রসাদ সবার এত কাছে, কাজে ব্যস্ত থাকেন, তাঁর কাছে থাকেন না। তাই অভিমান। অথচ দু’জনের মধ্যেই ভালবাসা পূর্ণপাত্র। সুশিক্ষিতা হেমকুসুমের গলায় বিচ্ছেদকালে ঠাঁই পেত অতুলপ্রসাদেরই গান। অতুলপ্রসাদও বহু বিনিদ্র রাত কাটতে লাগল চোখের জলে। সে সব অভিমান দুঃখ পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর গানের সুরে। গ্যেটেকে উদ্ধৃত করে দিলীপকুমার লিখেছেন, ‘গভীর দুঃখ পাওয়াও সার্থক যদি সে-দুঃখে একটি গানও ফুটে ওঠে আঁধারে তারার মতো।’

তখন রাত নেমেছে। বর্ষাকাল। আধো চাঁদের আলো, জমাট অন্ধকারের মাঝে মাঝে আঁচড় কেটে দাঁড়িয়ে। একাকী বিমর্ষ বসে আছেন অতুলপ্রসাদ।

সে দিনের কথা তিনি নিজেই লিখছেন, ‘কোনও একটি কেসে গিয়েছিলাম। ডাকবাংলোর বারান্দায় রাতে ডিনারের পর ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে একা বিশ্রাম করছি, বাইরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। চোখে ঘুম আসছে না। ঝিঁঝিঁ পোকা ও ব্যাঙের ঐকতান শুনছি। মনটা উদাস হয়ে গেল। এই গানটি তখন লিখেছিলাম—

‘বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখিপাতে

আমিও একাকী তুমিও একাকী আজি এ বাদল রাত…

গগনে বাদল নয়নে বাদল জীবনে বাদল ছাইয়া;

এসো হে আমার বাদলের বধূ চাতকিনী আছে চাহিয়া… ‘ |

টমাস শেফার্ডের স্কেচে মিডল টেম্পল

বিসমৃত এক কবিকে নিয়ে অনবদ্য একটা লেখা পড়লাম । লেখককে অনেক অভিনন্দন।