ফয়েজ় পরিক্রমা – ৮

নীলাঞ্জন হাজরা

‘‘লাহোর জেলের হাসপাতাল ওয়ার্ডে আমি এবং চৌধুরী এ আর আসলম নানা কথাবার্তায় ব্যস্ত। এমন সময় সুপারিনটেন্ডেন্টদের একজন এসে বলে গেলেন, ‘আজ রাতে তোমাদের এক মেহমান আসার কথা। তাঁর খানার ব্যবস্থাও করে রেখো।’ জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কে? সুপারিনটেন্ডেন্ট মৃদু হেসে শুধু বললেন, ‘জলদি তোমাদের প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে।’... আমরা জেলের গেটে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছি। গেট যখন খুলল, অবাক হয়ে দেখি ফয়েজ় সাহেব। ঠোঁট থেকে একটা সিগারেট ঝুলছে। নিজের ছন্দে হাঁটছেন। সঙ্গে জেলখানার জনা ছয়েক আমলা। আমরা বন্ধুকে জড়িয়ে ধরলাম, একচোট হাসাহাসি হলো। জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারলাম আগের দিনই (তাশকেন্ত থেকে লন্ডন, করাচি হয়ে) লাহোর পৌঁছেছেন। ফয়েজ় বললেন ‘আরে ভাই, এই গত পরশুই আমি (আইনমন্ত্রী) মনজ়ুর কাদিরকে চারপাঁচ ঘণ্টা ধরে বোঝালাম যে তোমাদের যেন মুক্তি দেওয়া হয়। করাচিতে ওরা যখন আমায় গ্রেফতার করল না, আমি ভাবলাম এবার আর আমায় গ্রেফতার করা হবে না। যাক, চিন্তার কিছু নেই। ভালই দিন কাটবে।’’’ ফয়েজ পরিক্রমা -র অষ্টম পর্ব লিখলেন নীলাঞ্জন হাজরা। --

প্রথম পর্ব—-> প্রথম পর্ব

দ্বিতীয় পর্ব—-> দ্বিতীয় পর্ব

তৃতীয় পর্ব –> তৃতীয় পর্ব

চতুর্থ পর্ব —> চতুর্থ পর্ব

পঞ্চম পর্ব —> পঞ্চম পর্ব

ষষ্ঠ পর্ব –> ষষ্ঠ পর্ব

সপ্তম পর্ব —> সপ্তম পর্ব

তুমি বলছ, আর উপায় নেই কোনও

(বিশেষ অনুরোধ — এই লেখা লিখছি আবহমান পত্রিকার ইন্টারনেট সংস্করণের জন্য। ইন্টারনেট আমাদের সামনে এনে দিয়েছে একাধারে পড়া দেখা শোনার অভিজ্ঞতার অভূতপূর্ব সুযোগ। সেই ভাবেই এ লেখার বয়ন। তাই সঙ্গের লিঙ্কগুলি অতিরিক্ত মনে করে উপেক্ষা করবেন না)

হান্নান-দার সেই মুখটা কখনও ভুলব না। ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২। ঘটনাটা তার কয়েক ঘণ্টা আগেই ঘটে গিয়েছে। এ রাজ্যের তদানিন্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু একটিমাত্র শব্দ ব্যবহার করেছিলেন — বর্বর। দুর্ধর্ষ এক দীর্ঘ পরিকল্পনায়, সারা দেশের সজ্ঞানে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে দেওয়া হলো। সবাই জানত এটা হবে, কেউ চাইছিল না এটা হোক, তবু ঘটনাটা আটকান গেল না, কিংবা আটকান হলো না। যতবার ভাবি আমার কেবলই মনে পড়ে গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের একটা উপন্যাসের কথা — Chronicle of a Death Foretold। যদিও এই ঐতিহাসিক হত্যাটার সঙ্গে তো আর সেই সাহিত্যিক খুনের তুলনা চলতে পারে না। তথাপি উঠে আসে এক ভয়ঙ্কর হত্যার সম্মিলিত দায়ের প্রশ্ন। এই ঐতিহাসিক হত্যার মর্মান্তিক পরিণতির পরিধি গণনাতীত— একটা গোটা দেশের গণতান্ত্রিক স্বপ্ন তার দায়ে জর্জরিত।

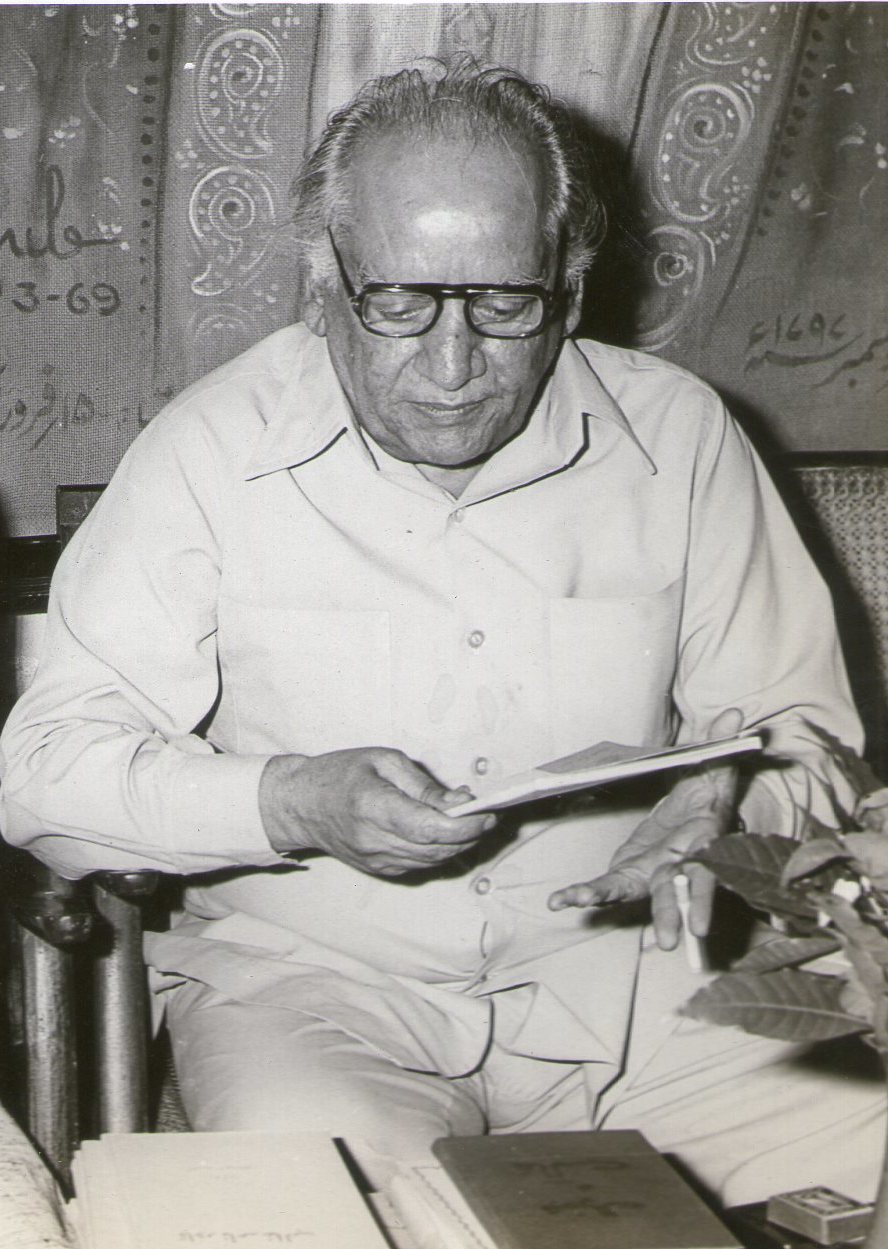

সেই বর্বরতার পরিধির অল্পবিস্তর নাগাল পাওয়া যেতে পারে ঠিক সে সময় অকুস্থলে উপস্থিত সাংবাদিক সুমন চট্টোপাধ্যায়ের লেখা একটি বই থেকে। সুমনদা আমার কাছের মানুষ। কাজেই কাছের কিছুর বিচার করার বিষয়ে আমার জীবনের আর এক শেখ, পরমাশ্চর্য মানুষ জিম করবেটের নিষেধ (ভারতীয় উপনিবেশের উপর লেখা সর্বকালের সেরা বইগুলির অন্যতম My India নামক বইটির উৎসর্গ দেখুন) মনে রেখেও বলতে পারি সুমনদার দীর্ঘ সাংবাদিক জীবনের শ্রেষ্ঠ ফসল দুটি — এক, সন্ত্রাসবাদী যুবক আজমল কসভের ফাঁসির পর ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে তার লেখা একটি উত্তর-সম্পাদকীয় প্রবন্ধ (আমি ইংরেজিতে তরজমা করেছিলাম জ্যোতির্ময় দত্ত-সম্পাদিত South Asian Journal-এর জন্য)। সেই উত্তরসম্পাদকীয় প্রবন্ধে সুমনদা আজমলের ফাঁসিতে দেশজোড়া বগলবাজানো নাচে যোগ দিতে অস্বীকার করেছিল। এবং দুই, My Date With History নামে প্রকাশিত আত্মজীবনী। ভাবতে অবাক লাগে যথেষ্ট বড়ো প্রকাশনা ‘রূপা’ থেকে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও বইটার কোনও প্রচারই হলো না — বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সাংবাদিককুল বইটাকে স্রেফ উপেক্ষা করে ধামাচাপা দিয়ে দিল। দিক গে, তবু এই বইয়ের ১৬ নম্বর অধ্যায় ‘Ayodhya, 6 December, 1992’-তে জ্যোতি বসু আখ্যায়িত সেই বর্বরতার চেহারার অনেকটাই লিপিবদ্ধ রয়ে গেছে চিরকালের মতো।

সেই বর্বরতার কয়েক ঘণ্টা পরের কথা। আমরা একদল নবীন তখন শিলিগুড়ি থেকে নবউদ্যোগে প্রকাশিত ‘বসুমতী’ সংবাদপত্রে মাসে ১৫০০ টাকা মাইনের সাংবাদিক। তারই পাশাপাশি আমি সিপিআই(এম)-এর ট্রেড ইউনিয়ন শাখা সিআইটিইউ-এর সঙ্গে কিছুটা জড়িত। বসুমতী কর্মী ইউনিয়নের সম্পাদক। তাছাড়া সে সময়ে সিআইটিইউ-এর দার্জিলিং জেলার সম্পাদক অজিত সরকারের নেতৃত্বে দলের অন্যান্য কিছু কিছু কাজও করি। সেদিন চারপাশে বিশৃঙ্খলা। বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছে সত্য-অসত্য মেলান নানা ধর্মীয় দাঙ্গার খবর। জনপরিবহন বিপর্যস্ত। তারই মধ্যে কী ভাবে যেন (তখন মোবাইল ছিলই না) খবর এল বারুইপুর সংলগ্ন গ্রামে হান্নানদার বাড়ি আক্রান্ত। তখন আমরা চার অবিচ্ছেদ্য ইয়ার — আমি, জয়ন্ত (চক্রবর্তী, পরে ‘বর্তমান’ সংবাদপত্রে দীর্ঘকাল সাংবাদিক), অলখ (মুখোপাধ্যায়, আনন্দবাজার পত্রিকা সংবাদপত্রে বহুকাল সাংবাদিক), এবং হান্নান (আহসান, ছড়াকার ও অনেকদিন ‘সুখবর’ পত্রিকার সাংবাদিক)। ঝড়ের গতিতে তৈরি হওয়া হান্নান-দার সঙ্গে আমরা তিনজন ছুটলাম শিলিগুড়ি বাসস্ট্যান্ড। ডিসেম্বরের পর্বতশানুদেশীয় চামড়া-ফাটানো শীতের রাত। কলকাতাগামী অধিকাংশ বাস বাতিল হয়ে গিয়েছে। কয়েকটি সরকারি বাস পুলিশি আশ্রয়ে চলছে। তিল ধারণের জায়গা নেই। সাংবাদিকী যোগাযোগ কাজে লাগিয়ে তাতেই একটা সিট জোগাড় করে হান্নানদাকে গুঁজে দেওয়া হলো। আমরা তিন উচ্চবর্ণ হিন্দু দেখলাম আমাদের প্রাণের মুসলমান বন্ধুটি মা-বোন-বাপ-ভাই সুরক্ষিত আছে কি না সেই চিন্তায় কম্পিত-বক্ষ-প্রতিফলিত-মুখ নিয়ে জানালা দিয়ে হাত নেড়ে মিলিয়ে গেল। আমার সেদিন খুব বমি পেয়েছিল।

আর এও আশ্চর্য যে সে মুহূর্তে হঠাৎ আমার মনের মধ্যে দড়াম দড়াম করে প্রবল ড্রামবিটের মতো আঘাত করছিল একটা কিংবদন্তি কালজয়ী গানের কতগুলি পংক্তি, নিখাদ আধুনিক কবিতার সেরা নিদর্শন —

I am just a poor boy

Though my story’s seldom told

I have squandered my resistance

For a pocketful of mumbles

Such are promises

All lies and jest

Still, a man hears what he wants to hear

And disregards the rest…

And he carries the reminders

Of every glove that laid him down

Or cut him till he cried out

In his anger and his shame

“I am leaving, I am leaving”

But the fighter still remains…

বহুল শ্রুত এ গান, তবু আরও একবার শোনা যেতেই পারে। এ গানও সেই সৃষ্টি-উত্তাল ১৯৭০-এর ফসল। গীতিকার পল সাইমন, যুগ্ম কণ্ঠে তিনি ও আর্ট গারফাঙ্কল। বাদ্যযন্ত্র, কথা ও সুর কী ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে একটা কালোত্তীর্ণ গান সৃষ্টি করতে পারে এ গান তার উদাহরণ — রেকর্ড করতে সময় লেগেছিল ১০০ (হ্যাঁ একশো) ঘণ্টা। তাই সম্ভব হলে হেডফোন লাগিয়ে শুনুন —

Art Garfunkel, left (wearing vest) and Paul Simon serenade an audience estimated close to one-half million in New York’s Central Park at a free concert Sept. 19, 198. The Duo, reunted on stage after an 11-year separation, sang many of the songs from their hit albums of the 1960’s. (AP Photo/Nancy Kaye)

আর্ট গারফাঙ্কেল (বাঁ দিকে) ও পল সাইমন

https://www.youtube.com/watch?v=BkhhRAs8SJ0

ইউটিউবের যে আপলোডটা দিলাম তাতে গানটির কথা দেওয়া আছে। তবু সুবিধার জন্য রইল পুরো গানটাই —

I am just a poor boy

Though my story’s seldom told

I have squandered my resistance

For a pocketful of mumbles

Such are promises

All lies and jest

Still, a man hears what he wants to hear

And disregards the rest

Mm-mm-mm-mm-mm-mm

Mm-mm-mm-mm-mm

When I left my home and my family

I was no more than a boy

In the company of strangers

In the quiet of the railway station

Running scared

Laying low, seeking out the poorer quarters

Where the ragged people go

Looking for the places only they would know

Lie-la-lie

Lie-la-lie-lie-lie-lie-lie

Lie-la-lie

Lie-la-lie-lie-lie-lie-lie, lie-lie-lie-lie-lie

Asking only workman’s wages

I come looking for a job

But I get no offers

Just a ‘come-on’ from the whores on Seventh Avenue

I do declare, there were times when I was so lonesome

I took some comfort there

La-la-la-la-la-la-la

Lie-la-lie

Lie-la-lie-lie-lie-lie-lie

Lie-la-lie

Lie-la-lie-lie-lie-lie-lie, lie-lie-lie-lie-lie

Then I’m laying out my winter clothes

And wishing I was gone

Going home

Where the New York City winters aren’t bleeding me

Leading me

Going home

In the clearing stands a boxer

And a fighter by his trade

And he carries the reminders

Of every glove that laid him down

Or cut him till he cried out

In his anger and his shame

“I am leaving, I am leaving”

But the fighter still remains

Mm-mm-mm

Lie-la-lie

Lie-la-lie-lie-lie-lie-lie…

কিন্তু সেই ‘অ্যাঙ্গার’ এবং সেই ‘শেম’ — পাবলো নেরুদার সেই ‘দগ্ধ আঙুল’ আমাকে আগেও স্পর্শ করেছে, মনে অনুরণিত হয়েছে সেই অমোঘ প্রশ্ন —

‘…

but the shame of this time puts its burning fingers to our faces.

Who will erase the ruthlessness hidden in innocent blood?’

(The Watersong Ends. Pablo Neruda. The Poetry of Pablo Neruda (p. 768). Farrar, Straus and Giroux.)

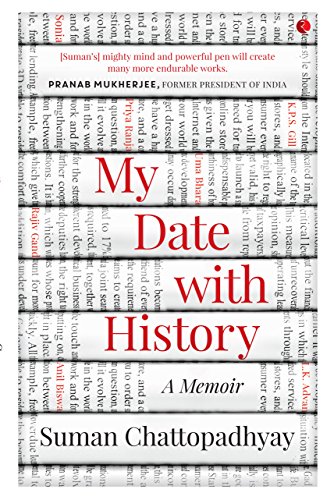

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঠিক আট বছর আগে, ১৯৮৪-র ৩১ ডিসেম্বর খুন হন ইন্দিরা গান্ধী। তারপরে সারা দেশজুড়ে কংগ্রেসিরা সুপরিকল্পিত ভাবে শিখ ধর্মাবলম্বীদের ওপর যে গণধর্ষণ, গণহত্যা ও গণলুঠ চালিয়েছিল, এবং সেই স্বৈরাচারী প্রয়াত নেত্রীর অপোগণ্ড পুত্র রাজীব গান্ধী সে সবকে যে ভাবে উৎসাহিত করেছিলেন এই বিবৃতি দিয়ে যে, ‘জব-ভি কোয়ি বড়া পেড় গিরতা হ্যায়, তো ধরতি থোড়ি হিলতি হ্যায়’, তার দগ্ধ, গলিত আঙুলের ভয়ঙ্কর গন্ধ পেয়েছিলাম সে হত্যাকাণ্ডের পাক্কা পাঁচ বছর পরেও। দিল্লির এক শিখ কলোনিতে। এক বন্ধুর শিখ বন্ধুর বাড়িতে। লোচি। সম্ভবত নামটা ছিল ত্রিলোচন। শুভজ্যোতি তাকে লোচি নামেই ডাকছিল। সেটা ১৯৮৯। শুভকে জওহরলাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিতে চলেছি কাটিহার থেকে দিল্লি। সঙ্গে চলেছে লোচি, তার শৈশবের দোস্ত। থাকব দিন দুয়েক লোচির বাড়িতেই। যদ্দূর মনে আছে পাড়াটা ছিল তিলক বিহার। সেখানে তখন পোড়া মাংসের গন্ধ বুকে বুকে তাজা।

ইন্দিরা গান্ধী হত্যার পর কংগ্রেসি গুণ্ডাদের শিখ গণহত্যার কিছু চিত্র

আর সেই আঙুল দগ্ধকরা আগুন কী ভীষণ সর্বনেশে হুঙ্কারে দূরদূরান্তে এমনকী শিশু হৃদয়ে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল তাও দেখেছিলাম, সেই তিলক বিহার ও আযোধ্যার বর্বরতার মাঝামাঝি কোনও এক সময়ে। সম্ভবত ১৯৯১ সেটা। তখন শিলিগুড়িতেই এসেছি উত্তরবঙ্গ সংবাদপত্র গোষ্ঠীর না-চলা ইংরেজি কাগজ ফ্রন্টিয়ার নিউজে সাংবাদিকের চাকরি খুঁজে। আরও কম মাইনের। তখন বাগরাকোট ছিল বিস্তীর্ণ ধুলোধূসরিত বিশাল বস্তি। তারই মাঝে আমাদের মোটামুটি ভদ্রস্থ পাকা বাড়ির আফিস। পাশেই পরিত্যক্ত মালগাড়ির রেললাইন। সেই রেল লাইন দিয়ে হেঁটে চলেছি আমি আর আমার প্রিয় সহকর্মী দারুণ বন্ধু তরশেম সিং ভুর্জি। তরশেম দুর্গাপুরের শিখ। হঠাৎ দেখি একটা ঢিল আমাদের পাশে এসে পড়ল। তারপর আর একটা। চকিতে ঘুরে দাঁড়াই। কী ব্যাপার? দেখি মলিন ছেঁড়া জামা আর হাফ প্যান্ট পরা একটা ছেলে। তরশেমকে দেখেই সে চেঁচিয়ে উঠল — শালা টেররিস্ট! তারপর আর একটা ঢিল। তারপর দৌড়। সেদিন একটা রক্তারক্তি হতো যদি তরশেম আমায় গায়ের জোরে আটকে না দিত — ছোড়্ ইয়ার! খুদভি মরে গা, হামকো ভি মারোয়ায়-গা। তুমি পারবে এই বস্তির মধ্যে পাঙ্গা নিতে?

উচ্চবর্ণ সংখ্যাগুরু হিন্দু হয়ে একটা কিচ্ছু করতে না-পারার, অমার্জনীয় অক্ষমতার সেই ‘অ্যাঙ্গার’ এবং ‘শেম’ আমার মধ্যে কখনও নির্বাপিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। এই সেদিন, বছরখানেকও হয়নি, শিলিগুড়ির এক প্রিয় বন্ধুর— আমার সেই সময়ের সহকর্মীও— ফোন পেলাম। নামটা প্রকাশ করতে সাহস করছি না। সে মুসলমান। মানে গভীরে বিশ্বাসী মুসলমান। দৃশ্যতও তাই — দাড়ি, ফেজ টুপি। এক ঝলক তাকালেই বোঝা যায়। আদ্যোপান্ত উদার। অসম্ভব রসিক। পেশায় অধ্যাপক। ঠিক এই কথাগুলি সে আমায় বলেছিল ফোনে — ‘‘জানিস, বিধান মার্কেটে যে বাজার করি, কোনও জিনিসটি নিয়ে দরাদরি করি না। জানি, করলে একদিন না একদিন ওইটাকেই ছুতো করে আমায় মারবে।’’

ধরণী দ্বিধা হয়নি, হয় না, হবে না। আমি জানি যখন মারবে, তখন সবাই গোল হয়ে জুড়ে তামাশা দেখবে। কেউ হয়তো ‘চুক চুক’ শব্দ করে, ‘ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ভাই। যা হওয়ার হয়ে গেছে’ বলার মহানুভবতাও দেখিয়ে ফেলতে পারেন। মুশকিল হলো, যা-হওয়ার তার কিছুই এখনও হয়ে যায়নি। এই ভাবে কোনও মানুষ বাঁচতে পারে না। বাঁচলে এক দিন সে আর মানুষ থাকে না।

নাকি সত্যিই হয়ে গিয়েছে সেই যুদ্ধ, হয়ে গিয়েছে অন্তিম হার-জিতের হিসেব, ময়দানে পা-টুকু না রেখে আমরা এতো সহজেই কায়েম হতে দিলাম দেশজুড়ে এই ধ্রুপদী ফাশিস্ত শাসন, যেখানে মুসলমানরা নিজস্ব একত্র বসবাসের, যাকে ইংরেজিতে ‘গেটো’ বলে, তার বাইরে, বাজারে দরাদরি করতেও ভয় পায়? এই কী তবে ভারতীয় গণতন্ত্রের শেষ পরিণতি? বহু বহু বছর আগে ঠিক এই প্রশ্নেই এসে পৌঁছে গিয়েছিলেন ফয়েজ় নিজেও —

https://soundcloud.com/user-273151765/faiz-wav-tum-ye-kehte-ho

তুমি বলছ, আর উপায় নেই কোনও

তুমি বলছ, সে যুদ্ধ তো হয়েই গিয়েছে

কদম-কদম কেউ আসেইনি মোটে সেইখানে

আমরা, কিংবা শত্রুরাও, নামিইনি সেই ময়দানে

তৈরি হতে পারেনি কোনও ব্যূহ, কোনও পতাকাই

ছত্রখান সাথীদের ডেকে আনেনি কোনও আহ্বানে

দিতে পারেনি অপরিচিত শত্রুর কোনও ঠিকানাই

তুমি বলছ, সে যুদ্ধ তো হয়েই গিয়েছে

কদম-কদম আমরা আজও নামিইনি যেই ময়দানে

তুমি বলছ, আর উপায় নেই কোনও

শীর্ণ শরীর, ক্ষমতা নেই উদ্ধত হাত ওঠানোরও

আমাদের সইবে না অত্যাচারী পাথরের ভার

অত্যাচারী পাথরের ভার, সইবে না শোকের পাহাড়

হয়তো বা একতিল ছুঁয়ে, একই পক্ষে গিয়ে সকলেই হয়েছে সমান

কথায় কথায় শুধু বুলি কপচিয়ে সক্কলে হয়েছে মহান

বন্ধু তোমরা তবে বলো, প্রিয়ার এই নির্দয় পথের ধুলোয়, আমাদের

ঝলমলে রক্তের বসন্ত আসবে না কি ফের?

ফুটে উঠবে না প্রিয়তমার করতল জুড়ে থোকা থোকা গোলাপ আবার?

শোকদীর্ণ এ স্তব্ধতায় ধ্বনিত হবে না আর

দারুণ শোরগোল, দাবি ক’রে ন্যায্য অধিকার

লড়াইয়ের স্লোগান সোচ্চার?

আকাঙ্খার পরীক্ষা তো যা হওয়ার হয়েছে অনেক

এই প্রাণ, এই দেহ ক্ষতবিক্ষত যা হওয়ার হয়েছে অনেক

কিছুই পাওয়ার আগে তবু সইতে হবে বহু ক্ষত আরও

বন্ধু, দেহ-প্রাণ হারানোর হাহাকার আরও

তিক্ত পরীক্ষা আরও, আরও বারবার, আরও আরও

(তুম ইয়ে কহতে হো অব কোয়ি চারা নেহি। জানুয়ারি, ১৯৫৮। ফয়েজ় আহমেদ ফয়েজ়। দস্ত্-এ-সবা। নুসখাহা-এ-বফা, এজুকেশনাল পাবলিশিং হাউস, দিল্লি, ১৯৮৬। পৃ ৩৩০-৩৩২।)

সাংঘাতিক কবিতা। এমনই একটা কবিতা যার অন্তিম উচ্চারণের সারল্য গোড়ার সূক্ষ্ম ইঙ্গিত উপেক্ষা করিয়ে পাঠককে একেবারে গোলমেলে এক ময়দানে হাজির করতে পারে। কী করে? আমার সেই পাঠের কথায় আসব, কিন্তু তার আগে কবিতার শেষে খুদি খুদি অক্ষরে লেখা তারিখটা একটু লক্ষ্য করা দরকার। তাতে সে পাঠের নির্দেশ না পেলেও (কোনও কবিতা পাঠের কোনও অভ্রান্ত নির্দেশ হতেই পারে না), ইঙ্গিত পেতে সাহায্য করতে পারে। জানুয়ারি, ১৯৫৮। কী হয়েছিল যে এমন একটা কবিতা গড়ে উঠল ফয়েজ়ের মনে? একবার চোখ বুলিয়ে নিই ১৯৫৮ সালের, এবং আর একটু এগিয়ে ১৯৫৯-৬০ সালের, পাকিস্তান রাষ্ট্রের সব থেকে জরুরি তারিখগুলোর ওপর —

১৯৫৮

২৫ জুন: পূর্ব পাকিস্তানে (অর্থাৎ আজকে যা বাংলাদেশ) রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হলো

৭ অক্টোবর: সারা দেশে সামরিক শাসন জারি করা হলো

২৪ অক্টোবর: প্রেসিডেন্ট ইস্কন্দর মির্জা সেনা প্রধান আয়ুব খানকে খুশি রাখতে তাঁকেই প্রধানমন্ত্রী করে দিলেন

২৭ অক্টোবর: ইস্কন্দর মির্জাকে গদিচ্যুত করে জেনারেল আয়ুব খান নিজেই প্রেসিডেন্ট হয়ে গেলেন

২ নভেম্বর: ইস্কন্দর মির্জাকে নির্বসনে পাঠিয়ে দেওয়া হলো

১৯৫৯

২১ মার্চ: সেনা শাসকরা সব রাজনীতিককে সমস্ত পদ থেকে সরিয়ে দিল

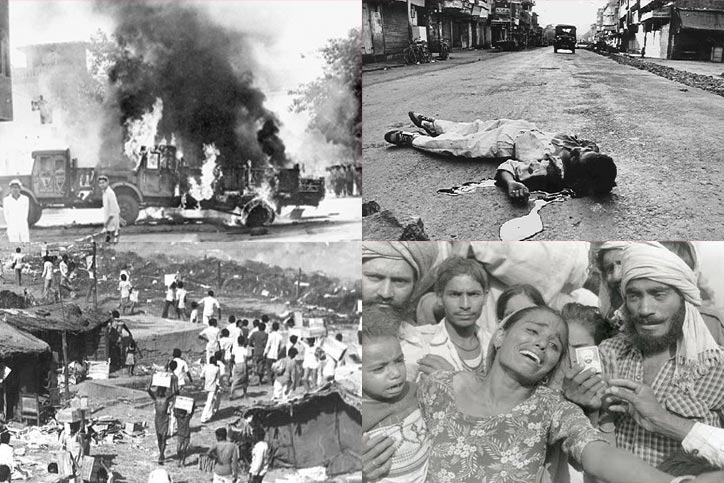

১৮ এপ্রিল: পাকিস্তানের তিন বিখ্যাত পত্রিকা— দৈনিক পাকিস্তান টাইম্স ও ইমরোজ় এবং সাপ্তাহিক লয়েল-ও-নহর সরকার অধিগ্রহণ করে নিল। তিনটিরই সম্পাদক ছিলেন ফয়েজ়!

দ্য পাকিস্তান টাইম্স-এর দফতরের সামনে সহকর্মীদের সঙ্গে ফয়েজ় (ডান দিক থেকে চতুর্থ জন)

১৬ সেপ্টেম্বর: স্থাপিত হল সরকারি ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট

১৯৬০

২৪ ফেব্রুয়ারি: প্রেসিডেন্টের মন্ত্রিসভা ঘোষণা করল রাওলপিণ্ডি নয়, নয়া রাজধানী তৈরি করা হবে, যার নাম হবে ইসলামাবাদ

২৩ মার্চ: ঘোষণা করা হলো মিনার-এ-পাকিস্তান নামে একটা বিশাল জাতীয় সৌধ তৈরি করা হবে লাহোরে

১ অগস্ট: ইসলামাবাদ নামক তখনও অর্ধেক-তৈরি শহরে প্রতিষ্ঠিত হলো সরকারের প্রধান কার্যালয়

আর এর মাঝখানেই আর একটা ঘটনা ঘটে গেল — ১৯৫৮-র নভেম্বর মাসেই (আমি বহু খুঁজেও তারিখটা পাইনি) দ্বিতীয়বার গ্রেফতার হয়ে গেলেন ফয়েজ়। অক্টোবারের ৭ তারিখে ফয়েজ় সোভিয়েত রাশিয়ার তাশকেন্ত শহরে। সেখানে আয়োজিত হচ্ছে আফ্রিকান ও এশিয় সাহিত্যিকদের দ্বিতীয় সম্মেলন। পাকিস্তান থেকে আমন্ত্রিত দু’ জন — ফয়েজ় ও পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গিতের রচয়িতা হাফিজ় জলন্ধরি। খবর পৌঁছল ফয়েজ়ের কাছে। সঙ্গে বন্ধুদের এই বার্তা যে, কদাচ দেশে ফিরবেন না। সম্মেলন শেষ হলো। ফয়েজ় গেলেন তাশকেন্ত থেকে লন্ডন। সেখানে তাঁর শ্বশুরবাড়ি। তাঁর স্ত্রী, পরমাশ্চর্য এক ব্রিটিশ নারী অ্যালিস জর্জের বাড়ি। তাঁর কথা আমরা শুনব বিশদে কোনও এক সময়ে এই পরিক্রমাতেই। কারণ, তাঁকে ছাড়া ফয়েজ়-কে কল্পনা করাও কঠিন। লন্ডন-যাত্রা আগেই ঠিক করা ছিল, কাজ সারলেন। সকলের হাজার আপত্তি উপেক্ষা করে চড়ে পড়লেন করাচির ফ্লাইটে।

ফয়েজ় ও অ্যালিস

তারপরের ঘটনার বেশ পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা মেলে তাঁর এক প্রিয় কমরেডের লেখায়। লিখছেন সিবতে হাসান, ‘‘‘নভেম্বরের ঝলমলে রাত। লাহোর জেলের হাসপাতাল ওয়ার্ডে আমি এবং চৌধুরী এ আর আসলম নানা কথাবার্তায় ব্যস্ত। এমন সময় সুপারিনটেন্ডেন্টদের একজন এসে বলে গেলেন, ‘আজ রাতে তোমাদের এক মেহমান আসার কথা। তাঁর খানার ব্যবস্থাও করে রেখো।’ জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কে? সুপারিনটেন্ডেন্ট মৃদু হেসে শুধু বললেন, ‘জলদি তোমাদের প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে।’

গ্রেফতার হয়ে জেলে কোনও নতুন বন্ধু এলেই আমাদের বেশ আনন্দ হতো। কিন্তু এবারে বেশ ধন্ধে পড়লাম, সকালের কাগজে তো কারও গ্রেফতার হওয়ার খবর নেই।… আমাদের প্রধান দুশ্চিন্তা হলো, যে ঘরটাতে আমরা রয়েছি, যেটা আগে হাসপাতালের মর্গ ছিল, সেটাতে বড়জোর দুটো খাট পাতার জায়গা রয়েছে।

আমরা জেলের গেটে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছি। গেট যখন খুলল, অবাক হয়ে দেখি ফয়েজ় সাহেব। ঠোঁট থেকে একটা সিগারেট ঝুলছে। নিজের ছন্দে হাঁটছেন। সঙ্গে জেলখানার জনা ছয়েক আমলা। আমরা বন্ধুকে জড়িয়ে ধরলাম, একচোট হাসাহাসি হলো। জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারলাম আগের দিনই লাহোর পৌঁছেছেন। ‘আরে ভাই, এই গত পরশুই আমি (আইনমন্ত্রী) মনজ়ুর কাদিরকে চারপাঁচ ঘণ্টা ধরে বোঝালাম যে তোমাদের যেন মুক্তি দেওয়া হয়। করাচিতে ওরা যখন আমায় গ্রেফতার করল না, আমি ভাবলাম এবার আর আমায় গ্রেফতার করা হবে না। যাক, চিন্তার কিছু নেই। ভালই দিন কাটবে।’’’ (সুখন দর সুখন। হাসান সিবতে। দানিয়াল। করাচি। ১৯৮৭। পৃ ৪১-৪৩।)

অদ্ভুত বর্ণনা। কিন্তু এমনই ছিল সেই দিনকাল, যা আজকাল কল্পনাও করা মুশকিল। ঘটনাটাকে নাটকীয় করে তোলার, নিজেদের মহামানব করে তোলার কোনও চেষ্টা তো নেই-ই, বরং যেন উল্টোটাই — জেলে গিয়েছি, তাতে আবার পাড়া মাথায় করার কী আছে! ভয়ঙ্কর সামরিক শাসনের মুখে তুড়ি মেরে বেঁচে থাকতেন এই মানুষেরা। ফয়েজ় তো বটেই। মনে রাখতে হবে, প্রথমবার যখন তিনি গ্রেফতার হয়েছিলেন ১৯৫১ সালে, তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি তাঁর মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা পাকা করতে চেষ্টার কোনও ত্রুটি করেননি। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হওয়ার আগে তিনি নিজেই খুন হয়ে যান। ফয়েজ়ের চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। সেই দিনকাল, সেই বিচারের প্রহসন, সেই কারাবাসের কবিতা, সেখান থেকে স্ত্রী অ্যালিস-কে লেখা তাঁর চিঠি সবই একে একে আমরা পার করব এই পরিক্রমায়।

কিন্তু আমরা তো তেমন মানুষ নই, তাই মন দিয়ে ওই টাইমলাইনটা দেখতে দেখতে আমার বুক কেঁপে ওঠে। স্বাধীনতার ঠিক এক দশক পার করেই মহম্মদ আলি জিন্নাহ্-র স্বপ্নের পাকিস্তান তাঁর তৈরি রূপরেখা থেকে বহু দূর বেঁকে নিজের মৌলিক চরিত্রটাই বদলে ফেলল। গণতন্ত্র বাতিল হয়ে কঠোর সামরিক শাসন জারি করা হলো। আর সেই শোভাযাত্রায় সঙ্গত করতে থাকল ধর্মীয় ঝঙ্কার, জাতীয়তাবাদী আস্ফালনের অলঙ্কার।

এক হাজার বছর আগে মুসলমান শাসকদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই উপমহাদেশে। পরবর্তী কম সে কম সাতশো বছর হয় সমগ্র উপমহাদেশেই, কিংবা তার বিবিধ অংশে একছত্র শাসন চালিয়েছেন মুসলমান ধর্মাবলম্বী সুলতান বাদশারা। নিজের নামে, জ্ঞাতি-গুষ্টি, উজির-নাজির অনেকের নামে নামেই শহর-গঞ্জ প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁরা। কিন্তু একেবারে ইসলামের নামেই কোনও শহর কখনও আবাদ হয়েছে বলে আমার অন্তত জানা নেই। শহর পত্তন করে ইসলামের উদ্যাপন যদি করা হয়েই থাকে তবে আপত্তি কিসের? আপত্তি থাকত না, যদি সত্যই উদ্যাপনটা ইসলামের হতো। কিন্তু আমরা জানি পাকিস্তানে, এবং দুনিয়ার অন্য বহু দেশেই, আর পাঁচটা ধর্মের মতো ইসলামের কসম খেয়ে যে সব কাণ্ড ঘটান হয়েছে তার সঙ্গে ইসলামের ন্যূনতম সম্পর্কও নেই। ভাবের ঘরে চুরি করে লাভ কী? ইসলামাবাদ ইসলাম উদ্যাপনের জন্য তৈরি করা হয়নি, আধা-ফাশিস্ত সামন্ততন্ত্র ও অত্যাচারী সামরিক শাসনতন্ত্রের গাঁটছড়ার অলঙ্কার হিসেবে তৈরি হয়েছে।

ধুধু মাঠের মধ্যে বসে আমলারা জেনারেল আইয়ুব খানকে বোঝাচ্ছেন ইসলামাবাদ শহর কেমন হবে

আর ধর্মের অপব্যবহারের সে কাণ্ড মধ্যযুগীয় নয়। এক্কেবারে হালফিলের। লোকে, বিশেষ করে সাংবাদিককুল যখন কথায় কথায় ‘মধ্যযুগীয় বর্বরতা’ শব্দবন্ধটি ব্যবহার করে আমার হাসি পায় — মধ্য যুগে হিরোশিমা-নাগাসাকি হয়নি। ভিয়েতনাম-ধ্বংস হয়নি। ইরাক নিশ্চিহ্নপ্রায় হয়নি। যে শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিক শাসন তিনতিনটি মহাদেশকে সর্বস্বান্ত ছিবড়ে করে চলে গিয়েছে তাও মধ্যযুগে হয়নি। অন্তত দু’ হাজার বছর আগের বৌদ্ধ যুগ পর্যন্ত শিকড় ছড়ানো, সুলতানি জমানা, মুঘল আমল, শিখ শাসন, ব্রিটিশ রাজত্ব পার করে আসা রাওলপিণ্ডির ঠিক পাশে একটা ধুধু আন্দোলিত প্রান্তরে ইসলামের নামে এই শহরের পত্তন গভীর ইঙ্গিতবাহী বইকি। জিন্নাহ্ কিন্তু করাচিকেই বেছেছিলেন রাজধানী হিসেবে। লাহোর, ইসলামাবাদ, করাচি — এই তিন শহরেই যাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে। ইসলামাবাদ মার্কিনি আধুনিক শহরের এক বিচিত্র বাঁদুরে নকল। কিন্তু এ সব দেখে আমার বুক কেঁপে ওঠে এই কারণেই যে, এ সব দেখার জন্য আমাদের আর পাকিস্তানের ইতিহাসের টাইমলাইনে বেশিদিন চোখ বুলাতে হবে না। আমরা ভারতের পাকিস্তানায়ণ পূর্ণ করেছি, প্রায়। আমি নিশ্চিত এ সব ঘটনা ঘটার আগেই খাঁটি কবির মতোই তার আঁচে ফয়েজের বুকে তৈরি হয়ে গিয়েছিল ‘তুমি বলছ, আর উপায় নেই কোনও’-র মতো কবিতা। ১৯৫৮-র জানুয়ারিতেই। কবি আর দার্শনিক ছাড়া খাঁটি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা আর কেই-বা হতে পারেন!

এবার প্রশ্ন হলো, এই উপমহাদেশে এই ভয়াবহ ধর্মীয় হুঙ্কারের দুনিয়ায় আমরা পৌঁছে গেলাম কী করে? শুধু অসহিষ্ণুতা নয়, অবিশ্বাস্য অশিক্ষা এবং অসচেতনতার এই বুক-কাঁপানো কুচকাওয়াজ তো এ উপমহাদেশের পরম্পরা নয়। সে দিনই এক পরিচিতার ফেসবুকে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে এমনই কিছু হিন্দুত্ববাদীর হামলা দেখলাম। ঠিক খেয়াল নেই ভদ্রমহিলা কী পোস্ট করেছিলেন, কিন্তু এঁদের মনে হয়েছে তাতে হিন্দু ধর্ম খতরে-মে! এবং তাঁরা হুঙ্কার পেড়েছেন — কই ইসলাম নিয়ে এমন কথা কয়ে দেখাও দেখি, কতো হিম্মত। কেমন কথা ইসলাম নিয়ে মধ্য যুগে, ঘোর ইসলামি যুগেই, কওয়া যেত, কবির যে কতো হিম্মত, তা যাতে জ্বলজ্বল করছে সেই দুরন্ত গজ়ল দিয়েই গতবারের পর্ব শেষ করেছিলাম।

এক্ষণে তা আর একবার শুনি —

https://www.youtube.com/watch?v=eEPcbMvKA0w

অননুকরণীয় বেগম আখতার। কবি সেই মীর তাকি মীর। আমার লক্ষ্য গজ়লটির শেষ শে’রটি। তবু বাকিগুলিরও অর্থগত তরজমা রইল—

উল্টি হো গয়ি সব তদ্বিরেঁ, কুছ না দাওয়া কাম কিয়া

দেখা, ইয়ে বিমার-এ-দিল নে আখির কামাম তামাম কিয়া।।

(বিফল হলো সব আয়োজন, কাজ দিলনা কোনও ওষুধেই

দেখলে তো, সব কিছুই সাঙ্গ হলো শেষমেশ সেই হৃদ-রোগেই।।)

অ্যাহদ-এ-জওয়ানি রো-রো কাটা পিরী মেলি আঁখি মুঁদ

ইয়ানি রাত বহত থে জাগে, সুবহ হুয়ি আরাম কিয়া।।

(কান্নায় গেল যৌবনকাল, বৃদ্ধ হলাম যবে, বন্ধ হলো চোখ।।

অর্থাৎ রাত জেগেছি অনেক, আরাম পেলাম ভোর হতেই।।)

ইয়াঁকে সপিদ-ও-সিয়াহ্ মে হামকো, দখ্ল যো হ্যায় সো ইতনা হ্যায়

রাত কো রো-রো সুবহ কিয়া অওর সুবহ-কো যিউঁ-তিউঁ শাম কিয়া।।

(এখানে সফেদ ও কালোয় অধিকার আমার শুধু এই টুকুই

কেঁদে কেঁদে রাত সকাল করি আর সকালকে যে ভাবে হোক সন্ধ্যা করে দিই।।)

মীর-কে দীন-ও-মজ়হবকো আব পুছতে কেয়া হো উন-নে তো

কশকা খেঁচা দয়ের মে বয়ঠা, কবকা তর্ক ইসলাম কিয়া।।

(মীরের বিশ্বাস আর ধর্ম নিয়ে কী-ই বা জানতে চাও, সে তো

তিলক কেটেছে মন্দিরে বসে, ইসলাম ত্যাগ করেছে কবেই।।)

এ গান আমি প্রথম শুনি বেগম আখতারের গলাতেই। ততো দিনে মোটামুটি উর্দুটা রপ্ত করেছি। গজ়লের মাকতা শুনে মনে হলো যেন ইলেকট্রিক শক্ লাগলো— বলছে কী লোকটা। আবার শুনলাম। অভিধানে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। না কোনও ভুল নেই—

মীরের বিশ্বাস আর ধর্ম নিয়ে কী-ই বা জানতে চাও, সে তো

তিলক কেটেছে মন্দিরে বসে, ইসলাম ত্যাগ করেছে কবেই।।

টুকে নিয়ে ছুটলাম আমার শিক্ষক বিষ্ণুপুরের কুর্বানতলার মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে। নিশ্চয়ই কিছু গণ্ডগোল হচ্ছে। নিজের ধর্ম নিয়ে এমন ভীষণ উচ্চারণ তো আর কোনও ভারতীয় কবির লেখায় মনেই করতে পারছি না। সে দিনটাও আমার খুব মনে আছে। ইমাম সাহেব একটু ব্যস্ত ছিলেন। আমি বসে আছি মসজিদের দাওয়ায়। হঠাৎ সেখানে আমাদের পাড়ার ডাক পিওনের উদয়। আমার কোনও চিঠি আছে নাকি সামাদ-কাকু? প্রত্যাশিত সে সব চিঠির কথা আগেই বলেছি তাই পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন। সামাদ কাকু যেন একটু গম্ভীর। না। তুমি এখানে? আমি তো এখানে উর্দু শিখতে আসি। অ! গোসল করে এসেছো। পাক-ভাষা তো, গোসল-টোসল করে আসবে। মনে মনে ভাবি, বটে? সামাদ কাকার প্রস্থান ও ইমাম সাহেবের আগমন — কী বলছিল লোকটা? বলছিলেন, স্নান করে তবে উর্দু শিখতে আসতে, পাক ভাষা বলে। কে বলেছে ওকে, উর্দু পাক ভাষা?! কুরান শরিফ কি উর্দুতে লেখা নাকি? তা ছাড়া মনে শ্রদ্ধা থাকলেই চলবে, আর কিছুই দরকার নেই। কোই দেখি। দেখালাম। ঠিক ওই মানেটিই করে দিলেন ইমাম সাহেবও।

কেন মীর এই পঙ্ক্তি লিখলেন তা আমি বহুকাল উদ্ধার করতে পারিনি। কিন্তু লিখেছিলেন। তাঁর গর্দান যায়নি। কেউ তাঁর নামে কোনও ফতোয়া জারি করেনি। আর তারও তিনশো বছর পরে আরেক মুসলমান নারী শত শত অনুষ্ঠানে এ গান পরিবেশন করেছেন, তাঁর হিট গানের অ্যালবামে এ গান থাকবেই। কই এ গান নিষিদ্ধ করতে হবে বলে কোনও হট্টগোল তো কদাচ শুনিনি। আমার ভয় করে, এবার যে-কোনও দিন শুনব। কারণ, ধর্মান্ধ হুঙ্কার আসলে একে অপরের পরিপূরক। যুগে যুগে ইতিহাস তা প্রমাণ করেছে। তাই রাষ্ট্রের মতো ধর্মের রক্তচোখ একেবারে শিকড় শুদ্ধু উপড়ে ফেলা দরকার। সেটাই করছিলেন কবি মীর। কিন্তু তা যে করছিলেন সেটা হৃদয়ঙ্গম করতে আমার বহু বছর লেগেছিল। আসলে অন্তত মাঝে মাঝে শ্রেষ্ট কাব্যের রস পান করতে একজন শেখের দরকার হয়। যিনি ইঙ্গিত করতে পারেন, এ ভাবেও ভাবা যায়।

কী ভাবে ভাবা যায় মীরের এই শে’র তার আভিধানিক স্পষ্ট অর্থের বাইরে? মাত্র কিছুকাল আগে তার হদিশ পেয়েছি উর্দু সাহিত্যের মহাপণ্ডিত গোপীচাঁদ নারঙ্গের এক আলোচনায়। উর্দুতে বলছিলেন তিনি। আমি হুবহু তুলে দিচ্ছি— শে’র-টার কথা উল্লেখ করে তিনি পড়লেন —

‘‘মীর-কে দীন-ও-মজ়হবকো আব পুছতে কেয়া হো উন-নে তো

কশকা খেঁচা দয়ের মে বয়ঠা, কবকা তর্ক ইসলাম কিয়া।।

মীর-কে দীন-ও-মজ়হবকো আব পুছতে কেয়া হো—

পুছতে কিঁউ হো সালে— উন-নে তো

কশকা খেঁচা দয়ের মে বয়ঠা, কবকা তর্ক ইসলাম কিয়া।।’’

বাংলা তরজমায় দাঁড়ায় —

‘‘মীরের বিশ্বাস আর ধর্ম নিয়ে কী-ই বা জানতে চাও,

কেনই বা জানতে চাস্, শালা — সে তো

তিলক কেটেছে মন্দিরে বসে, ইসলাম ত্যাগ করেছে কবেই।।’’

শুনেই চেঁচিয়ে উঠে ছিলাম — তাই তো! আরে তাই তো। কেন তুই জিজ্ঞেস করবি আমার ধর্মাধর্মের কথা, সে একান্তই আমার ব্যাপার। যদি ব্যাটা করিস, ওই রকমই উত্তর পাবি। এখানে অবিশ্যি ধরেই নিচ্ছি মীরের কল্পনায় সেই বে-অদব প্রশ্নকারী নিশ্চয়ই কোনও আস্ফালনী মুসলমানই হবে। আমার ধর্মভাব আমি কারও কাছে প্রমাণ করতে যাব কোনও তাগিদে। এখানেই থামেননি মীর। একের পর এক শানিত তিরে ঝাঁঝরা করেছেন ধর্মপুচ্ছধারীদের। এই গজ়লেরই আর এক চাবুক মারা শে’র —

শেখ যো হ্যায় মসজিদমে নাঙ্গা, রাত কো থা ম্যায়খানেমে

জুব্বা, খির্কা, কুর্তা, টোপি মস্তি-মে ইনাম কিয়া।।

(নাঙ্গা যে শেখ মসজিদে, রাত্রে ছিল পানশালাতে

জোব্বা, আলখাল্লা, টুপি বিলিয়ে গেছে মস্তিতেই।।)

‘কই মুসলমানদের বিষয়ে কিছু বলে দেখাও’-মার্কা হিন্দুত্ববাদী হুঙ্কারের গালে এমন বিরাশি সিক্কার চড় আর কেউ কষিয়েছে বলে মনে পড়ে না। পাড়ার রকের ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে — দ্যাখ্ কবির হিম্মত। কিন্তু তাই বলে অধ্যাত্মবাদের সারাৎসার থেকে একচুল নড়েননি তো কখনও —

কিস কো কহতে হ্যায় ম্যায় নেহি জানতা ইসলাম ও কুফ্র

দয়ের হো ইয়া কাবা, মতলব মুঝকো তেরে দরসে হ্যায়।।

(কাকে বলে ইসলাম, অকৃতজ্ঞ অবিশ্বাস কাকে, জানি না সে সব কিছু আমি

মন্দির কিংবা কাবা, আমার লেনাদেনা শুধু তোমার দরজায়।।)

সহজিয়া ভক্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যিক উচ্চারণে ভরপুর মীর। রাষ্ট্র থেকে দেবালয়, কোনও ক্ষেত্রেই ক্ষমতাধারীদের সঙ্গে তাঁর নেই কোনও লেনাদেনা। নেই সাহিত্যেও। মীরকে তেমন ভাবে খুঁজে পেলে হয়তো রবীন্দ্রনাথ পেয়ে যেতেন তাঁর খোঁজের মাটির কাছাকাছি কবিকে, এই যুগান্তকারী, সময়ের থেকে বহু শত বর্ষ এগিয়ে থাকা উচ্চারণে —

শে’র মেরে হ্যায়ঁ গো খওয়াস-পসন্দ

পর মুঝে গুফতগু আওয়াম-সে হ্যায়।।

(খাস-পসন্দ হয়তো বা কবিতা আমার

কিন্তু কথোপকথন চলে আমার সাধারণের সাথে।।)

আবারও বলি শাবাস। সাধারণের সঙ্গে এবং সাধারণের পরস্পরের মধ্যে এই নিরন্তর ‘গুফতগু’-ই ভারতীয় উপমহাদেশীয় সভ্যতার প্রাণ ভোমরা। ইসলামের ধুয়ো তুলে রক্তক্ষয়ী হানাহানি কম দেখেনি এই উপমহাদেশও, এখানে ব্রাহ্মণ্যবাদী দাপটে যে ভাবে অত্যাচারিত হয়েছেন অগণিত মানুষ শত সহস্র বছর ধরে দুনিয়ায় তার তুলনা মেলা ভার। তবু কথোপকথনটা যুগে যুগে অব্যাহত ছিল। এ সন্দেহাতীত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সম্পূর্ণ নতুন এক অভিজ্ঞতা — Drain of wealth, স্থানীয় সম্পদের পাচার, সেই কথোপকথনের পরিবেশটাকেই প্রথমে ছারখার করে দিয়ে গেল, তারপর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো এল ঘোষিত ‘Divide and rule’ নীতি। ব্রিটিশ বিদায় নিল, পড়ে রইল আরও এক সম্পূর্ণ বিজাতীয়— খাস ইওরোপীয় — মতাদর্শের বীজ, যেখানে অবাধ উদার কথোপকথন ব্যাপারটাই অপরাধ — ফাশিস্ত মতাদর্শ। কী পাকিস্তানে, কী ভারতে সেই বীজ কী ভাবে মহীরুহ হয়ে তার বিষফলে, বিনা যুদ্ধে, সমস্ত হৃদয় বিষাক্ত করে দিল সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ হরবংশ মুখিয়ার এ বিষয়ে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়েছি আমি। তার বহুটাই আজও অপ্রকাশিত। অশীতিপর এই বামপন্থী ইতিহাসকার স্বীকার করেছেন, বামপন্থীরা, এই ভারতে অন্তত, যে ‘রাজনৈতিক বিনিয়োগ’ করেছেন, তার এক চুলও ‘সামাজিক বিনিয়োগ’ করেননি। রাষ্ট্রক্ষমতা দখলই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে থেকে গিয়েছে। মানুষের হৃদয়ের ময়দান — যেখানে সে আসল মানুষ সামাজিক স্তরে একদিন প্রতিদিন — থেকে গিয়েছে অরক্ষিত। ফাশিস্তরা — আরও সুস্পষ্ট ভাষায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস) — নিবিড় উদ্যোগে করেছে ঠিক তার উল্টোটা। পাকিস্তানে যা করেছে ইসলামি মৌলবাদ। আর পাঁচটা স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে ফাশিস্ত স্বৈরতন্ত্রের অন্যতম তফাৎ এই যে, দ্বিতীয়টি ক্ষমতায় আসে হৃদয়ের ময়দান জয় করে, বিপুল জনসমর্থন নিয়ে। এবং সহসা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ার আগে ফাশিস্ত রাষ্ট্র যে ভয়াবহ অত্যাচার চালায় তার পিছনেও থাকে বিপুল জন সমর্থন। এখানেই তার আসল ভয়াবহতা — ফাশিস্ত রাষ্ট্রনায়ক সর্বদাই এক গণউন্মাদনা তৈরি করতে সমর্থ হন, ‘মাস হিস্টেরিয়া’। সেটাই তার ক্ষমতার আসল ভিত্তি। অনেক অনেক বছর আগে পাকিস্তানের প্রেক্ষিতে এই অমোঘ উপলব্ধিতে পৌঁছে গিয়েছিলেন ফয়েজ়ও।

আমি অন্তত এই প্রেক্ষিত মাথায় রেখেই বুঝতে চাইব ফয়েজ়ের ইত্যাকার পঙ্ক্তির ইঙ্গিত —

তুমি বলছ, সে যুদ্ধ তো হয়েই গিয়েছে

কদম-কদম কেউ আসেইনি মোটে সেইখানে

আমরা, কিংবা শত্রুরাও, নামিইনি সেই ময়দানে

তৈরি হতে পারেনি কোনও ব্যূহ, কোনও পতাকাই

ছত্রখান সাথীদের ডেকে আনেনি কোনও আহ্বানে

দিতে পারেনি অপরিচিত শত্রুর কোনও ঠিকানাই

তুমি বলছ, সে যুদ্ধ তো হয়েই গিয়েছে

কদম-কদম আমরা আজও নামিইনি সেই ময়দানে…

লড়াইটা নিজের সঙ্গে কমরেড! সে যুদ্ধের হৃদিময়দানে তুমি নামোনি। তুমি বুঝতেই পারোনি শত্রু কোথায়? শনাক্তই করতে পারোনি শত্রুকে। যেহেতু কালজয়ী কবিতা স্থানের সীমানাকেও পরাস্ত করে, আমি পশ্চিমবঙ্গবাসী ভারতীয় হয়ে বলতেই পারি — শুধু ভোট গুনেছো কমরেড, তোমারই কোটি কোটি ভোটারের মনোময়দান যে কখন দখল হয়ে গিয়েছে, তার হদিশই করোনি, পাছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হারিয়ে ফের বইতে হয় অত্যাচারী শোকের পাহাড়ের ভার।

তবুও তিনি ফয়েজ়। কবিতা ও ব্যক্তিজীবনে একাধারে ভয়াবহ রাষ্ট্রশক্তির মুখে তুড়ি মেরে বেঁচে থাকেন তিনি। তাই —

কিছুই পাওয়ার আগে তবু সইতে হবে বহু ক্ষত আরও

বন্ধু, দেহ-প্রাণ হারানোর হাহাকার আরও

তিক্ত পরীক্ষা আরও, আরও বারবার, আরও আরও

কিংবা আধুনিকতর বাচনে, যা আমার কাছে কাব্যিক উচ্চারণ হিসেবে প্রিয়তর (হা-হা! এ সব অর্বাচিন খোঁচা ফয়েজ়ের গায়ে লাগবে না, জানি!) —

And he carries the reminders

Of every glove that laid him down

Or cut him till he cried out

In his anger and his shame

“I am leaving, I am leaving”

But the fighter still remains

সেটাই হবে অন্তিম নির্ণায়ক — But the fighter still remains কি না। দেখা যাক।

(ক্রমশ)

খুব জরুরী এই লেখা।