ফয়েজ় পরিক্রমা – ৫

নীলাঞ্জন হাজরা

"সব থেকে বড়ো কথা, সেই সময়েই চমকে উঠেছিলাম ফয়েজ় আহমেদ ফয়েজ়ের একটা বিশেষ কবিতায় যা থেকে ক্রমে দূরে চলে গিয়েছি ধীরে ধীরে। সত্যি বলতে কী এখন এই লেখা লিখতে বসে মনে হচ্ছে, তখনই মনের মধ্যে কবিতাটা নিয়ে খটকা লেগেছিল কোথাও। নইলে ১৯৯২ সালে প্রকাশিত আমার করা তরজমা সংকলন ‘উতলা হোস্নে প্রাণ, ধীরে’-তে কবিতাটা থাকবে না কেন?" নীলাঞ্জন হাজরা লিখলেন ফয়েজ় পরিক্রমার পঞ্চম পর্ব।

প্রথম পর্ব পড়তে ক্লিক করুন — প্রথম পর্ব

দ্বিতীয় পর্ব পড়তে ক্লিক করুন — দ্বিতীয় পর্ব

তৃতীয় পর্ব পড়তে ক্লিক করুন — তৃতীয় পর্ব

চতুর্থ পর্ব পড়তে ক্লিক করুন — চতুর্থ পর্ব

ভালোবাসার আঘাত ছাড়াও আঘাত বহু এ সংসারময়

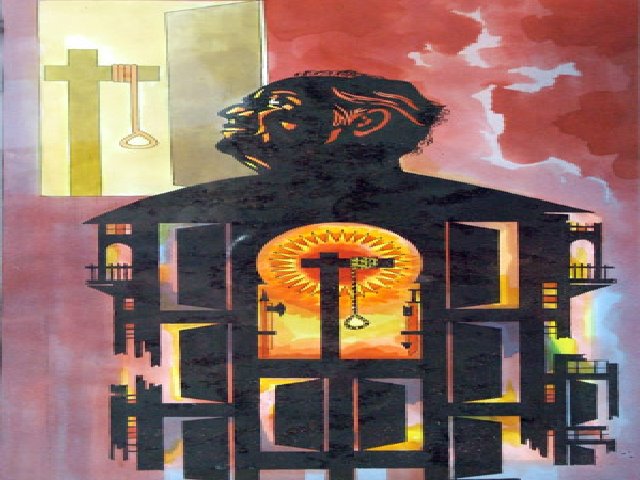

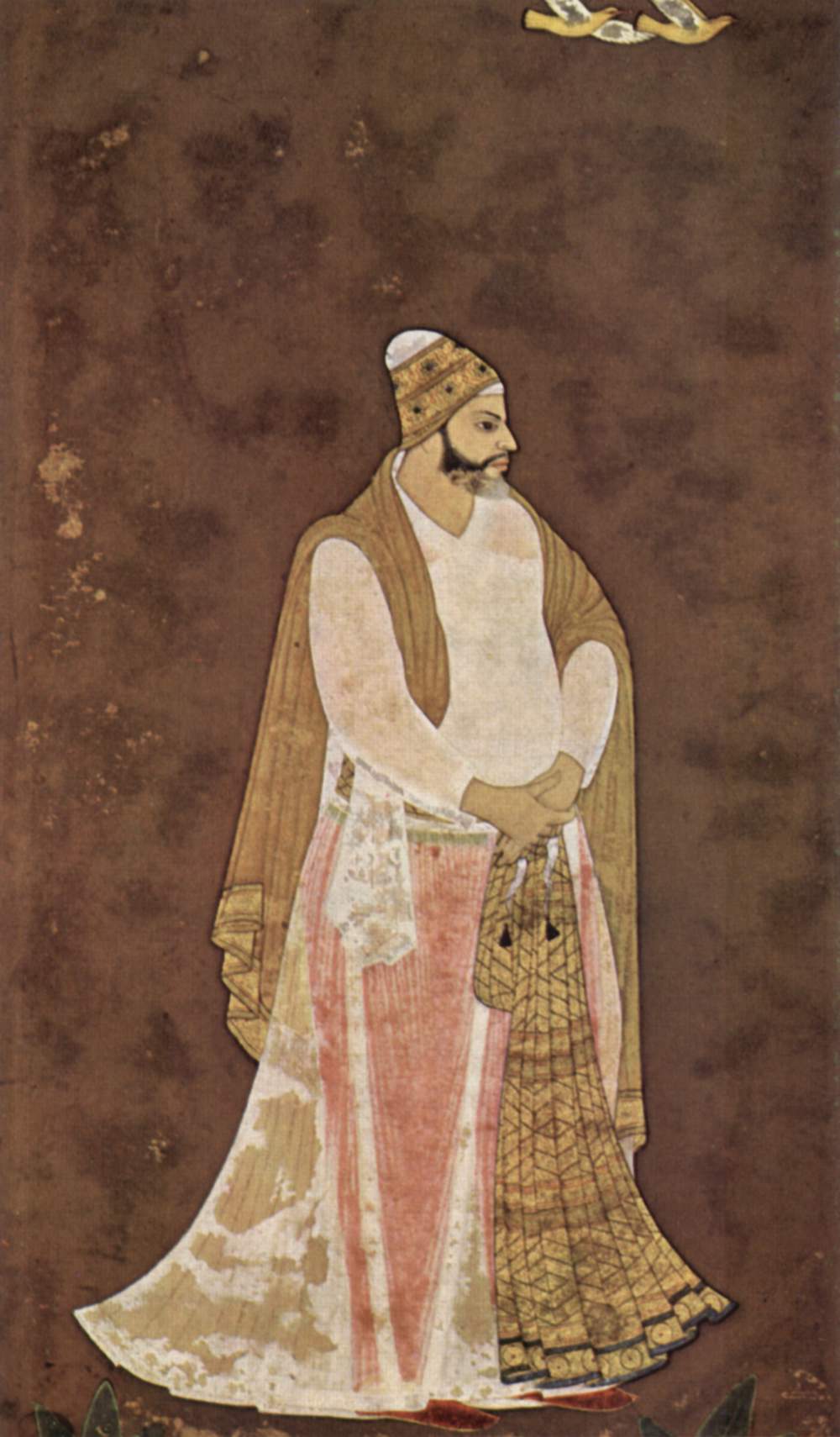

ফয়েজ় আহমেদ ফয়েজ়। শিল্পী আসলম কামাল, পাকিস্তান।

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ কোন সময়ে হয়েছিল তা একদম ঠিকঠাক চিহ্নিত করা মুশকিল। দুটো ঘটনা বেশ পরিষ্কার মনে পড়ে, তা থেকে আমার ধারণা সেটা বেশ বড়ো বয়সে, মানে আট-নয় বছর বয়সে। আমার বাবা ১৯৬১ সাল থেকে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির (তখন অবিভক্ত) সদস্য বলে জানি। জম্মে থেকেই বাড়ির তিন-চার আলমারির বইয়ের একদম ওপরের তাকে গাঢ় নীল রঙের তিন খণ্ডের ‘সিলেক্টেড ওয়ার্ক্স অফ লেনিন’, এবং টুকটুকে লাল রঙের ‘সিলেক্টেড ওয়ার্ক্স অফ মার্ক্স অ্যান্ড এঙ্গল্স’ দেখে আসছি। আমাদের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারও ছবি আমি ছোটোবেলায় কখনও দেখিনি। আলখাল্লা পরা কবির একটাই বাঁধান ছবি ছিল যার তলায় লেখা ছিল — Mystic of the East (যার থেকে ভয়ঙ্কর ভুল তকমা যে রবীন্দ্রনাথের ওপর আর সাঁটা যেতে পারে না, সে উপলব্ধি হয়েছিল অনেক অনেক পরে। কিন্তু ছবিটা এখনও রয়েই গিয়েছে)। আমাদের বাড়িতে কোনও পুজোর ঘর বা ব্যবস্থা ছিল না, যদ্যপি আমার মা রামকৃষ্ণ মিশনের শিষ্যা, সূর্য মহারাজের কাছে দীক্ষা পাওয়া ।

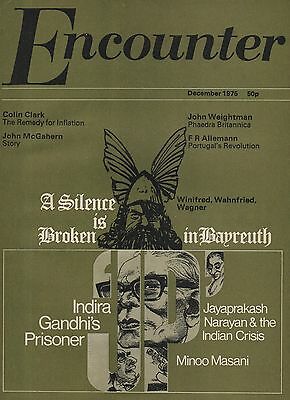

কিন্তু এগুলো সবই আসলে তথ্য। আত্মিক যোগাযোগ নয়। যোগাযোগ ঘটল ওই ১৯৭৫-৭৬ সালে। দু’ বার। পরেরটা আগে বলি— ছুটিতে বাড়িতে এসে দেখলাম, যা আমাদের বাড়ির সংস্কৃতিতে অকল্পনীয় বাবা সেই কাণ্ডটা করছে। বাড়ির পিছনের বাগানে গিয়ে এক ডাঁই Encounter পত্রিকা পুড়িয়ে ফেলছে। এটা ১৯৭৬-ই হবে। কারণ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ঘটনাটা ঘটছে আমাদের বর্তমান বাড়িতেই। তখন জরুরি অবস্থা চলছে।

এনকাউন্টার। ডিসেম্বর, ১৯৭৫

সেই বছরই আমি দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশনে ক্লাস ফোরে ভর্তি হয়েছি। সেই বছরই বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মফস্সল শহরের ট্যুরিস্ট লজের ঠিক উল্টো দিকে, দলমাদল কামান এবং কালাচাঁদ মন্দিরগুচ্ছে যাবার টকটকে লাল ধুলোর রাস্তায় একটু এগিয়েই ডান দিকে তৈরি হওয়া আমাদের অর্ধসমাপ্ত বাড়িতে আমরা উঠে এসেছি ভাড়া বাড়ি থেকে। এখন বিষ্ণুপুর গেলে আর সেই বিষ্ণুপুরকে চেনা যাবে না। সে সময় হাজার বছরের প্রাচীন এই শহরের আনাচে কানাচে একটা দূরত্ব ঠাসা ছিল, সেটা সেজেগুজে উঠে একদম ঘুচে গিয়েছে। একরত্তি শহরে তখন সব কিছুর থেকেই সব কিছু দূর ছিল, যেটা ভাষায় বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই। যেমন, আমাদের ঠিক উল্টো দিকেই যে বিশাল বিশাল গাছে ঘেরা একতলা ছোট্টো ট্যুরিস্ট লজ ছিল, তার বাগানে মাঝে মাঝে আমরা অনেক দূর থেকে দেখতে পেতাম সমরেশ বসু পায়চারি করছেন। মা বেশ উত্তেজিত হয়ে বাবাকে ছাদে নিয়ে গিয়ে দেখাত। কোনও মন্দিরে বাগান বা কাঁটাতার ছিল না। অনেক দূরে দূরে লাল ধুলোর মধ্যে তারা আভরণহীন বিরাজ করত এখানে সেখানে। অনেক দূর থেকে হাইস্কুলের ক্লাস ভাঙা-শুরুর ঘণ্টা ভেসে আসত। অরণ্য পরিবৃত আমাদের শহর। সেই অরণ্যের মধ্যরাত্রিকালীন স্তব্ধতা টপকে বহু দূর থেকে আসতো কলকাতা যাওয়ার দুটি ট্রেনের একটি — চক্রধরপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জারের স্টিম ইঞ্জিনের হুইস্ল্। এই রকম আর কি!

রাসমঞ্চ। এ ছবি ১৮৭২-এর। কিন্তু এক শতক পরেও আমরা এমনই দেখেছি একে।

বিষ্ণুপুরের সাতটা বাঁধ, বিপুল জলাশয়, কোনও এক কালে সুপরিকল্পিত খালের মাধ্যমে এমন ভাবে যুক্ত ছিল যে, একটায় জল বেশি হলে তা সেই খাল বেয়ে অন্যটাতে চলে যেত, কারণ বাঁধগুলোর উচ্চতা ছিল ভিন্ন ভিন্ন। এই খালগুলোকে বলা হতো পরিখা। আর এই পরিখার পাড়গুলো ছিল বেশ উঁচু উঁচু। ততটাই উঁচু যে, শীতকালে কখনও-সখনও কোনও টুরিস্ট বোঝাই বাস্ বেশ সকাল সকাল কলকাতা থেকে এসে থামলে, তা থেকে নামা পুরুষের দল ট্রাউজার্সের জ়িপ খুলতে খুলতে তার আড়ালে চলে যেতে পারতেন, বাচ্চারা দৌড়ে তার মাথায় উঠে চেঁচাত — দেখো, দেখো মা, পাহাড় পাহাড়!! আর তার পরেই মহিলারা আমাদের বাড়ির বাথরুমে একে একে হিসি করার কাতর অনুরোধ জানাতেন। কারণ বিষ্ণুপুরে কোনও পাবলিক রেস্টরুম ছিল না, এবং আমাদের ধারে কাছে একটিও বাড়ি ছিল না। এই পর্যটকরা যখন রিক্সা নিয়ে মন্দির দেখতে বার হতেন, হাইস্কুলের মাঠে ইঁট সাজিয়ে উনুন করে তাঁদের রান্না চড়ত। সন্ধ্যার আগে আরও একবার হিসি করার অনুমতি আদায় করে তাঁরা বিদায় নিতেন। আর এমনই এক পরিখার পাড়ের একাংশ কেটে আমাদের বাড়ি। যার দু’ পাশে সেই পাড় লম্বা হয়ে চলে গেছে। বাড়ির পিছনে বেশ গভীর পরিখাতে সারা বছর লাল আর সাদা শালুক ফুটে থাকতো। আর তার পাড় বরাবর ছিল গভীর বেড়া ঝোপ, যার লম্বা গোলাপী ফুলের মধ্যে বন্দী করে আশ্চর্য লাল গোল গোল ‘ভেলভেট পোকা’ আমার জন্য নিয়ে আসত বাবার বন্ধু, চিরকালীন গভীর শুভার্থী, বিষ্ণুপুরের সব থেকে রঙিন মানুষ, ইমার্জেন্সির সময়েই স্ত্রীকে বোন সাজিয়ে ভারতজুড়ে পালিয়ে বেড়ান, তখন ‘জনসংঘ’ দলের (তখনও ভারতীয় জনতা পার্টি জন্মায়নি) সঙ্গে যুক্ত, তুষার ভট্টাচার্য। সে পোকা একেবারে হুবহু ভেলভেট দিয়ে তৈরি যেন, এখন বিষ্ণুপুর থেকে সম্পূর্ণ ভ্যানিশ করে গিয়েছে। মোটকথা বাড়ির পিছনের বাগানটা চোখেই পড়ত না কোনও দিক থেকে। সেই বাগানে ব্রিটিশ কবি স্টিফেন স্পেন্ডর ও মেলভিল ল্যাস্কি সম্পাদিত ‘অ-কমিউনিস্ট বামপন্থী’ পত্রিকা এনকাউন্টার যেদিন ডাঁই করে জ্বালান হলো, তেমন থমথমে পরিবেশ বাড়িতে তার আগে একবারই মনে আছে। অনেক পরে অবশ্য আবিষ্কার করেছিলাম, যে ক’টা ‘এনকাউন্টার’ জ্বালান হয়েছিল, তার থেকে বেশি সংখ্যা থেকে গিয়েছিল, পুলিশ-তল্লাশি হলে বেরিয়ে পড়ত নির্ঘাত। হয়নি। কিন্তু একটা ভীতির পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। রাজনৈতিক ভয়। বাবা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে ভয়, যা আমার মধ্যে ঠিক ভয় নয়, কিন্তু একটা কী-হয় কী-হয় উত্তেজনায় সঞ্চারিত হয়েছিল। ঠিক যে রাজনৈতিক ভীতির পরিবেশ এখন সারা দেশে, তেমনই খানিকটা।

এর আগে আর একটা ঘটনা ঘটেছিল যেটা আরও বিচিত্র। এক ছুটিতে বিষ্ণুপুরের বাড়িতে না উঠে উঠলাম আমার বাবা-মা যে গ্রামের কলেজে শিক্ষক ছিল সেই পাঁচমুড়ার কোয়ার্টার্সে। সাংঘাতিক এক সকালে সংলগ্ন কলেজ পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। তাঁদেরই এক অফিসার গোছের একজন অত্যন্ত ভদ্র ভাবে বাবাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যায়, বাবা আর ফেরেই না। খান দশেক ক্লাসরুমের কলেজের একটার দরজা বন্ধ। ভিতরে বাবা ও কয়েকজন পুলিশ অফিসার। বাইরে পুলিশের দল। কী-একটা ঘটছে। আমার বেশ উত্তেজিত অবস্থা। মা থমথমে। কতক্ষণ পরে বাবা ফিরেছিল মনে নেই। কিন্তু পষ্ট মনে আছে যিনি ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনিই কোয়ার্টার্সের দরজা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে গেলেন, চা খেতে অস্বীকার করলেন, এবং বলে গেলেন, ‘ওই, একটু সাবধানে থাকবেন আর কী, মাস্টারমশাই!’ বাকি ঘটনা অনেক পরে বাবার কাছ থেকে শোনা। আমি যখন বোর্ডিংয়ে — এবং সম্ভবত কল্যাণী সেন্ট্রাল মডেল স্কুলের বোর্ডিংয়ে, মানে সেটা ১৯৭৫ — আমার বাবার এক ছাত্র, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী, পুলিশের তাড়া খেয়ে আমাদের বাড়িতে মাস তিনেক আশ্রয় নেয়। আমার মনে হয় এই সময়েই বিষ্ণুপুরে বিনয় সরকারের বাড়িতে বিমান বসুও আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু সালটা ভুল হতে পারে। পার্টি থেকে বহিস্কৃত হওয়ার আগে বিনয়কাকু বাবার কমরেড ছিল। এরপর প্রথম দমকের ধরপাকড় কিছুটা থিতিয়ে এলে, ছাত্রটি বিদায় নেয়। অন্যত্র গা-ঢাকা দেয়। বাবার সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। এর কয়েক মাস পরেই বাবাকে পুলিশের জেরা। জেরার শেষে সেই অফিসার বলেন, ‘চলুন মাস্টারমশাই আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।’ পথিমধ্যে গলা খাটো করে তিনি বাবাকে জিজ্ঞাসা করেন, অমুক ছেলেটি তো আপনার বাড়িতে মাস তিনেক ছিল। এখন কোথায় জানেন? বাবা সত্য কথাই বলে, ‘একেবারেই না।’। অফিসার উত্তর দেন, ‘জানতে পারবেন না চেষ্টা করলেও। ওকে আমরাই প্লান্ট করেছিলাম আপনার বাড়িতে! সেই তিন মাসে আপনার প্রতিদিনের কাজকারবারের খবর আমার কাছে আছে। কাউকে এত বিশ্বাস করবেন না। দিনকাল খুব খারাপ!’ অনেক অনেক বছর পরে এই কথোপকথন বলার সময় বাবা আমাকে বলেছিল, সেই দিনই আমি বুঝে ফেলেছিলাম, কংগ্রেস জমানা শেষ। মানুষ ওদের কাছ থেকে সরে গেছে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

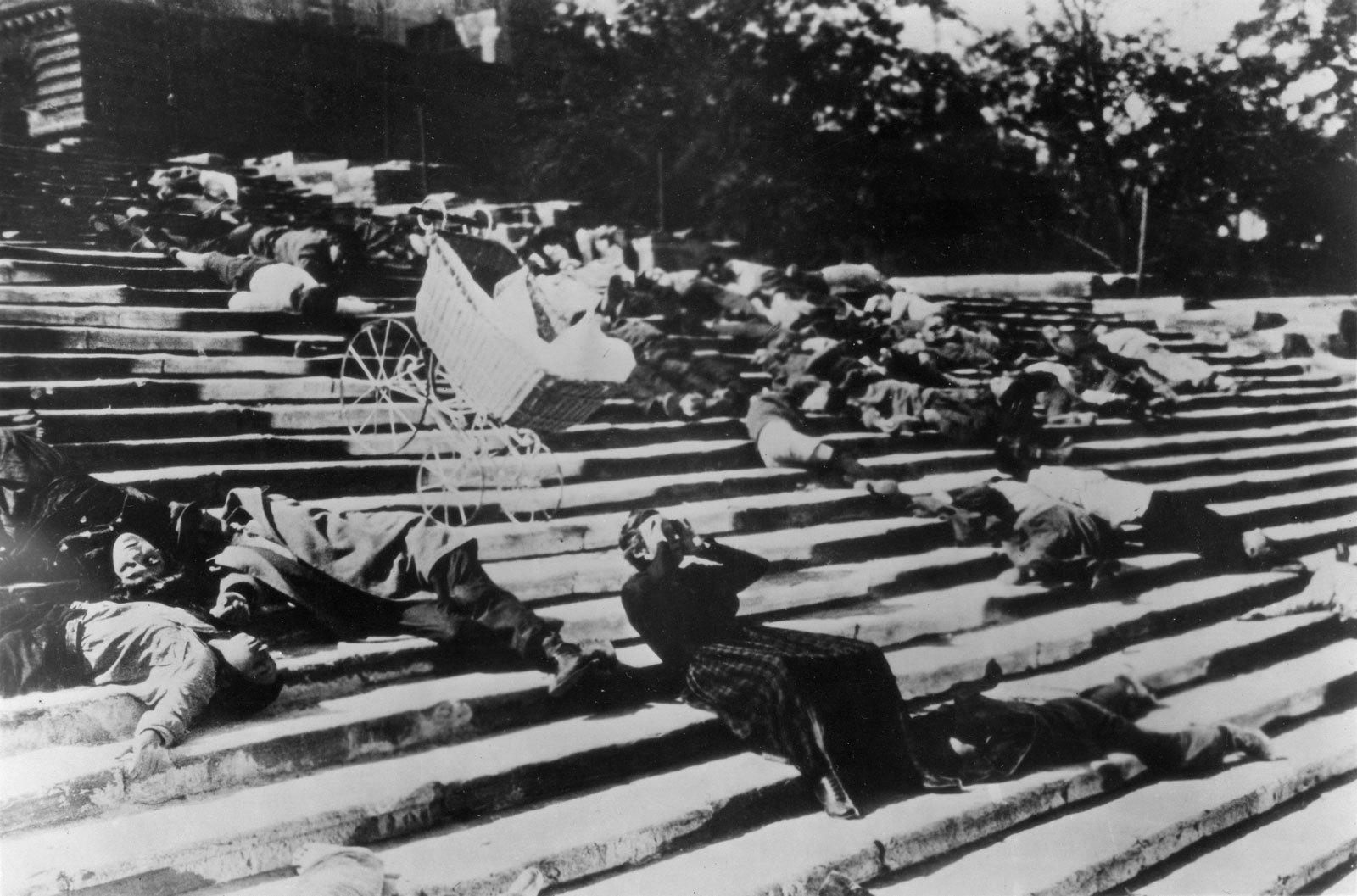

কিন্তু সেই প্রথম বাবাকে সাবধান করা হয়নি। ১৯৫০-এর দশকে বাবা ও বাবার অজস্র সহরাজনীতিকদের যে কতবার হুমকি দেওয়া হয়েছে তার কিছুটা পাওয়া যাবে এখন একেবারেই আউট অফ প্রিন্ট একটা রোমহর্ষক বইয়ে। বাঁকুড়া জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্মৃতিকথা। লিখেছেন অধ্যাপক মিহির কুমার রায়। ১৯৮৭-তে প্রকাশিত সেই কেতাবে বিভিন্ন মানুষের স্মৃতিচারণ শুরুর আগে ‘আন্দোলনের রূপরেখা’ শিরোনামের যে মুখবন্ধ গোছের আছে তাতে আছে এটা পড়ে বেশ মজা লেগেছিল যে বাবা ১৯৫৮ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত যখন বিষ্ণুপুরের রামানন্দ কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিল তখন অর্ধেন্দু মৈত্র, বাবা ও আরও কয়েকজন মিলে কলেজে ‘ব্যাটেলশিপ পোটেমকিন’ দেখানোয় কংগ্রেসিরা হৈচৈ জুড়েছিল! এখানে বলা নেই কিন্তু বাবার কাছে শুনেছি, এ জন্য কলেজের হর্তাকর্তারা বাবাকে রাস্টিকেট করার হুমকি দিয়েছিল দ্বিতীয়বার।

ব্যাটেলশিপ পোটেমকিন। ওডেসা সিঁড়ি — সেই বিখ্যাত দৃশ্য।

ঠিক তার আগেই ১৯৫৯-এ কেরালায় বিশ্বের প্রথম নির্বাচিত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন ই এম এস নামবুদিরিপাদ সরকারকে জওহরলাল নেহরু তস্য কন্যা ইন্দিরা গান্ধীর ষড়যন্ত্রে পা দিয়ে ফেলে দেওয়ার প্রতিবাদে কলেজে ছাত্রধর্মঘট করার পরেও একই কাণ্ড ঘটেছিল। বইয়ের এই অংশ থেকে আর একটা উদ্ধৃতি না দিয়ে পারছি না — ‘‘বিষ্ণুপুরের গড়দরজায় ‘মলয় কুটির মেস’ নামে একটা মেস ছিল। এখানে বাইরের ছেলেরা এসে থাকতেন এবং পড়াশুনা করতেন। ১৯৫৮ / ৫৯ সালে কেজিতে অনিল মিত্র নামে জনৈক ছাত্র আসেন। তিনি কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে দীক্ষিত ছিলেন। মলয় কুটিরের মেসে থাকতেন অমরশংকর ভট্টাচার্য, নীহার হাজরা, ভগবান রাহা, গৌর রায়, অশোক ঘোষ এবং সুনীল খাঁ প্রমুখ ছাত্র। এখানে একটা সাহিত্যসভা বসত — প্রতি শনিবার। অমরশংকর ভট্টাচার্য ছিলেন সভাপতি। তাঁর কাছে ‘পরিচয়’ (কমিউনিস্ট পার্টির পোষিত সাংস্কৃতিক মুখপত্র) আসত। এর সম্পাদক ছিলেন কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। পরিচয় পড়া হত এবং বিভিন্ন আলোচনাসূত্রে— ছাত্রদের চিন্তাধারা বামপন্থার দিকে যেতে থাকে।’’ (দ্বিতীয় সংস্করণ। ২০০৫। বাঁকুড়া পাবলিকেশন। পৃ ৫৫-৫৬)। কেজি — কৃষ্ণগোপাল ঘোষ এঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট। বাবা, নীহার হাজরার ভিটে ছিল বাঁকুড়ার পাশে গন্ধেশ্বরী নদীর তীরে বাঁকি গ্রাম। তাই ‘বাইরের ছেলে’।

গড়দরজা। ১৮৬৯।

এ বইটার মজা এখানেই যে, আজকাল নবীনদের পক্ষে, মায় এই ৫৩ বছর বয়সের বৃদ্ধ আমারও, কল্পনা করা বেশ মুশকিল যে, সে সময় ‘জনৈক’ মানুষেরা বিভিন্ন গ্রাম-গঞ্জ-মফস্সলে হঠাৎ হঠাৎ বাইরে থেকে হাজির হয়ে পার্টির কাজ করত। কল্পনা করা আরও মুশকিল যে, ব্যাটেলশিপ পোটেমকিন দেখানো বা ‘পরিচয়’ রাখা সত্যিই একসময় গা ছমছমে অ্যাডভেঞ্চারের মতো ছিল, এই বাংলাতেই। যা হঠাৎ হঠাৎ মারধোর, খুন, ধর্ষণ, কারাবাসে বদলে গিয়ে আর গা ছমছমে থাকত না।

কিন্তু ফয়েজ় পরিক্রমায় এই সব প্রসঙ্গের অবতারণা ঠিক সেই থ্রিলটা পাঠককে দেওয়ার জন্য নয়। তার একটা সম্পূর্ণ অন্য উদ্দেশ্য আছে। আমি যে কমিউনিস্ট পরিবেশে বড়ো হচ্ছিলাম, তার একটা সুনির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক সাহিত্যিক পাঠ ছিল। সেই পাঠে সাহিত্য সংস্কৃতির এক বিপুল অংশকে ‘কলাকৈবল্যবাদী’ তকমা দিয়ে, তা নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি-টিটকিরি করে তাকে ঘৃণার সঙ্গে বাতিল করা হতো। মাত্র কয়েক বছর আগেই প্রণম্য শঙ্খ ঘোষের কাছে ব্যক্তিগত আলাপচারিতার সময় শুনেছি প্রণম্য সুভাষ মুখোপাধ্যায়কেও কী ভাবে এর কোপে পড়তে হয়েছিল প্রায় গোড়া থেকেই, বাঘা বাঘা কমিউনিস্ট নেতাদের ক্ষিপ্ত বিস্ফোরণে। তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। কিছু লিখেছেনও, তবে সবটা নয় বোধ হয়।

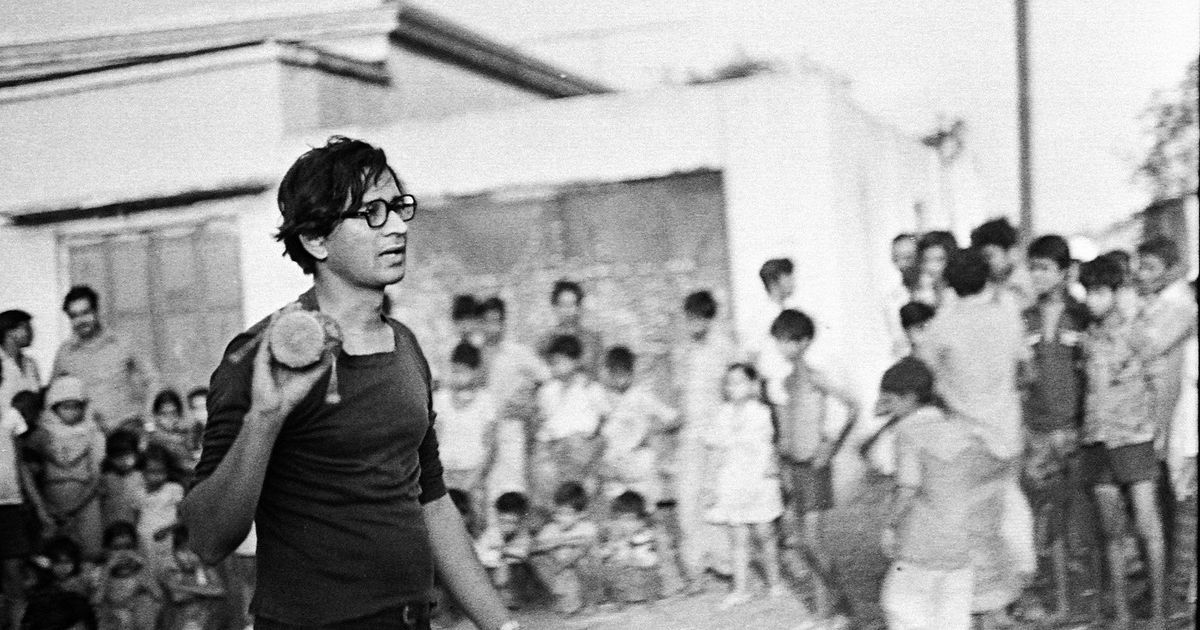

কলাকৈবল্যবাদী তকমা দিয়ে বহু কিছু বাতিল করার এই হিড়িকের একটা কারণ ছিল। তখনও হিন্দু হস্টেলে থাকি, প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। সহসা কোনও কোনও দিন ভোর দশটা-টশটার মধ্যে ঘুম থেকে উঠে পড়লে, এক নম্বর ওয়ার্ডের চা-জলখাবারের ঠেক, একটা চৌকি পাতা খগেনদা-র ক্যান্টিনে গিয়ে খবরের কাগজ পড়তাম। আজও চোখের সামনে ভাসে তেমনই কোনও দিন দেখা দ্য টেলিগ্রাফ পত্রিকায় ভিতরের কোনও পাতায় প্রকাশিত, কিন্তু আট কলাম জোড়া হেডলাইন — Why Congress Goons Killed Safdar Hashmi। ১৯৮৯। ২ জানুয়ারির দিন দুয়েক পরেই বোধ হয়, দু-কিস্তিতে এই লেখা ছাপা হয়েছিল। প্রতিবেদক মানিনী চ্যাটার্জি। এতকাল আগের কথা, কিন্তু আমি প্রায় চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি হেডলাইন ঠিক ওইটাই ছিল। এত ভয়ঙ্কর ধাক্কা লেগেছিল। সফদারকে কংগ্রেসি গুণ্ডারা রাজধানী দিল্লির উপকণ্ঠে শাহিবাবাদে পিটিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে ২ জানুয়ারি, শারীরিক মৃত্যু ঘটে যদিও পরের দিন। তখন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী।

হাল্লা বোল নাটকে অভিনয় করছেন সফদার হশমি

এ ১৯৫০-৬০ দশকের কথা নয়। এই সেদিনের কথা। কাজেই বামপন্থী সংস্কৃতি-সাহিত্যের এই ঝুঁকি কখনও শেষ হয়নি। সফদারের খুন আমার মনের মধ্যে যে ক্রোধ তৈরি করেছিল তা যে ঘটনাটার ১৬ বছর পরেও কতটা দগদগে ছিল সেটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ২০০৫-এ প্রকাশিত আমার একটি বইয়ের উৎসর্গ-পৃষ্ঠায়। তাতে লেখা আছে, ‘‘‘তোমার রূপের সাক্ষ্য আমাদের বুকের আঘাতে / কায়েম রয়েছি জেনো নিশ্চিত সেই সাক্ষীতে / আমরা নিহত যারা অন্ধকার পথে’ (ফয়েজ় আহমেদ ফয়েজ়)। সফদার হশমি-কে।’’ বইটার নাম ‘পাকিস্তানের সাম্প্রতিক কবিতা’। প্রকাশ করেছিলেন বাংলা প্রকাশনা জগতের বিরল মানুষ প্রদীপ ভট্টাচার্য। সত্যি বলতে কী কংগ্রেসিদের হাতে সফদারের খুনের ক্রোধ আমার মনে অন্তত কখনও স্তিমিত হয়নি, আজও না। আমার মতো সম্পূর্ণ সুবিধাভোগী মানুষের মনেই যদি এই রাগ হয়ে থাকে, যাঁরা ১৯৫০-৬০-এর দশকে সক্রিয় কমিউনিস্ট আন্দোলনে যুক্ত হয়ে কমরেড কবি-সাহিত্যিক-নাট্যকার-সংস্কৃতিকর্মীদের খুন-জখম-কারাবাস দেখছিলেন এবং দেখছিলেন তা দেখেও এই আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন বা তার পাশে-না-থাকা কবি-সাহিত্যিক-নাট্যকার-চলচ্চিত্রকারদের মৌনতা, তাঁদের পক্ষে একটা পাল্টা-হামলার, ‘রিট্যালিয়েটরি’ অবস্থান নেওয়া অস্বাভাবিক ছিল না।

আবার ঠিক সেই সময়েই আমি একেবারে মজে ছিলাম সম্পূর্ণ দুই মেরুর দুই সাহিত্যিকে — উইলিয়াম সমারসেট মম এবং পাবলো নেরুদা। মম যা-কিছু লিখেছেন, এবং সেটা বহু, তার সিংহভাগ গোগ্রাসে গিলছিলাম। সেই মম হয় A Writer’s Notebook কিংবা The Summing Up নামক স্মৃতিচারণমূলক বইতে তাঁর পাক্কা সাহেবি ড্রাই-জিন কৌতুকবোধে মন্তব্য করছিলেন — স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত করছি — Art for art’s sake means no more than gin for gin’s sake!!! অন্যদিকে নিখাদ কবি নেরুদার যে বেশ কিছু কবিতা আমার আজও মুখস্ত, তার মধ্যে একটি অবশ্যই —

“And you’ll ask: why doesn’t his poetry

speak of dreams and leaves

and the great volcanoes of his native land?…

Come and see the blood in the streets.

Come and see

The blood in the streets.

Come and see the blood

In the streets.”

(I’m explaining a few things)

সব থেকে বড়ো কথা, সেই সময়েই চমকে উঠেছিলাম ফয়েজ় আহমেদ ফয়েজ়ের একটা বিশেষ কবিতায় যা থেকে ক্রমে দূরে চলে গিয়েছি ধীরে ধীরে। সত্যি বলতে কী এখন এই লেখা লিখতে বসে মনে হচ্ছে, তখনই মনের মধ্যে কবিতাটা নিয়ে খটকা লেগেছিল কোথাও। নইলে ১৯৯২ সালে প্রকাশিত আমার করা তরজমা সংকলন ‘উতলা হোস্নে প্রাণ, ধীরে’-তে কবিতাটা থাকবে না কেন? ফয়েজ়ের নিজের কণ্ঠে সে কবিতা পাঠ এ রকম—

https://www.youtube.com/watch?v=3qvSGpg72SM

এই কবিতাই দাবানলের মতো তাঁর কবিখ্যাতি ছড়িয়ে দিয়েছিল। আর সেই কবিতাতে সুর দিয়েই ম্যাডাম নুর জাহান তৈরি করেছিলেন তাঁর একটি বিপুল জনপ্রিয় গান। এতই জনপ্রিয় যে, পাকিস্তানের বিখ্যাত ‘Dawn’ সংবাদপত্র (১৯ অক্টোবর, ২০১৫) জানাচ্ছে, ফয়েজ় একবার বলেই দিয়েছিলেন, ‘এ গানটা আর আমার নয়, এটা এখন নুর জাহানের।’ কথিত আছে, জানাচ্ছে ‘ডন’, ফয়েজ় কারাবাস থেকে মুক্ত হওয়ার পরেই একটি ঘরোয়া আসরে খালি গলায় গানটি কবিকে প্রথম শুনিয়েছিলেন নুর জাহান। তা যদি হয় তা হলে এই কিংবদন্তি গান রচিত হয়েছিল ১৯৫৫ সালের ২ এপ্রিলের ঠিক পরেই। অনেক পরে গানটি ব্যবহৃত হয় ‘কয়েদি’ নামের ছবিতে, ১৯৬২ সালে।

‘কয়েদি’ চলচ্চিত্রে নুর জাহান অভিনীত ও গীত এই সেই গান — https://www.youtube.com/watch?v=DIt4nnOgTzg

এ কি কবিতা না কলাকৈবল্য প্রত্যাখ্যান করে এ এক নিবন্ধ? এমন মনে হচ্ছে বলেই এও মনে হচ্ছে এ কবিতা তরজমার অধিকারই আমার নেই। তবু একটা চেষ্টা করলাম, সম্পূর্ণ এই ধারাবাহিকের পাঠকদের কথা মনে রেখেই। তাঁরাই নিজের নিজের মতো বিচার করুন—

প্রিয়তমা, আমার কাছে চেয়ো না সেই প্রথম প্রেম আর

ভেবেছিলাম তুমি যে আছো— উদ্ভাসিত বিশ্বসংসার

তোমার দেওয়া ব্যথার পাশে তুচ্ছ যেন জাগতিক যতেক আঘাত

মুখখানি ওই, ভেবেছিলাম, বসন্তের অটল বুনিয়াদ

ওই দুচোখ না থাকলে আর থাকবে কোন্ তারা

তোমায় পাওয়া মানেই জানি আমার জীবন ভরা

ছিল না তো এমন মোটে, চেয়েছিলাম যেন এমন হয়

ভালোবাসার আঘাত ছাড়াও আঘাত বহু এ সংসারময়

চাই উপশম বহু ব্যথার, মিলনক্ষণের আরামটুকুই নয়

ভয়ঙ্কর প্রতারক অন্ধকার শত শতক

রেশমে আর কিংখাবে সব বোনা

অলি-গলি হাট-বাজার বিক্রি হয় দেহের সার

রক্তস্নাত, ধুলোয় টেনে আনা

সে দিকেও তো বারংবার দৃষ্ট ফিরে যায় যে আমার, কী-ই বা আমি করতে পারি বলো

তেমনই আছে রূপ তোমার, নিরুপায় দু-চোখ আমার, কী-ই বা আমি করতে পারি বলো

ভালোবাসার আঘাত ছাড়াও আঘাত বহু এ সংসারময়

চাই উপশম বহু ব্যথার, মিলনক্ষণের আরামটুকুই নয়

প্রিয়তমা, আমার কাছে চেয়ো না সেই প্রথম প্রেম আর

(প্রিয়তমা, আমার কাছে চেয়ো না সেই প্রথম প্রেম আর। মূল কবিতা ‘মুঝসে পহলিসি মুহব্বৎ মেরি মহবুব না মাঙ্গ্’। ফয়েজ় আহমেদ ফয়েজ়। নক্শ-ই-ফরিয়াদি। নুসখাহা-এ-বফা, এজুকেশনাল পাবলিশিং হাউস, দিল্লি, ১৯৮৬। পৃ ৬১-৬২।)

আমার অপছন্দের লেখা। (এখানে বলে রাখা উচিত যে, এ কবিতা ফয়েজের একেবারেই গোড়ার দিকের রচনা। ঠিক কোন সময়ে লেখা আমি খুঁজে পাইনি। তবে প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালে, নক্স-ই-ফরিয়াদি কাব্যগ্রন্থে। যে গ্রন্থের কবিতাগুলি লেখা শুরু হয় ১৯২৮-২৯ থেকে। অর্থাত ফয়েজের যখন ১৭-১৮ বছর বয়স।)কিন্তু সেই ১৯৮০-র দশকে এ কবিতায় সত্যিই বেশ চমকিত হয়েছিলাম। এই সব মিলিয়ে বলতে চাইছি, আমিও সেই ঘরানাতে বড়ো হচ্ছিলাম যা অনেক সাহিত্য-শিল্পসৃষ্টির সহজপাঠ করে তাকে ‘কলাকৈবল্যবাদী’, ‘বুর্জোয়া’ ইত্যাকার নানা তকমা দেওয়ার রিট্যালিয়েটরি তাপে দগ্ধ করছিল। নকশাল কবি সরজ দত্তকে ময়দানে ১৯৭১ সালের ৫ অগাস্ট ভোর বেলা কলকাতা পুলিশ খুন করছে, এটা দেখে ফেলেও রুপোলি পর্দা-কাঁপানো বেপরোয়া মহানায়ক অ্যাইসন ভয় পেয়েছিলেন যে শুধু মুখে কুলুপই আঁটেননি, মহানগর থেকেই নাকি বেশ কিছুদিনের জন্য চম্পট দিয়েছিলেন, এই কথিত কাহিনি সত্য হোক বা নাই হোক, এমন বহু ঘটনার অভিযোগ সর্বদা অসত্য ছিল না। রিট্যালিয়েশনটা কতকটা তার বিরুদ্ধেই ছিল নিশ্চয়ই। আবার মতাদর্শগত কারণও ছিল। তবেই না প্রণম্য সমর সেনের ফ্রন্টিয়ার পত্রিকা পড়ার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করেছিলেন সেই সরজ দত্তই — সে কথা ফ্রন্টিয়ারকালীন সমর বাবুর ছায়াসঙ্গী, সে পত্রিকার শেষ সম্পাদক, আশ্চর্য মানুষ তিমির-দা (বসু) আমায় অন-রেকর্ড বলেছেন। এমনকী সত্যজিৎ রায়কেও যুদ্ধ করতে হয়েছিল এই রিট্যালিয়েশনের বিরুদ্ধে — ‘আশ্বিনের পরিচয় খুলে দেখলাম রুদ্রমশাই আবার আমার পিছনে লেগেছেন।’ সেই ‘পরিচয়’।

সাহিত্যের এই পাঠের সঙ্গে এত নিবিড় পরিচয়ে বড়ো হওয়ার ফলে আমাকে পরবর্তীকালে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। আমার প্রিয়তম কবি চার জন — মির্জা গালিব, জীবনান্দ, নেরুদা এবং অফজ়াল আহমেদ সৈয়দ। এ ছাড়া একেবারে অন্য মাঠের এক কিষাণী আছেন, যাঁর ফসল যে গোলায় সেই গোলায় কোনও পুরুষের পক্ষে আদৌ পুরোপুরি প্রবেশ সম্ভব কি না তা নিয়ে আমার মনে একটা ধন্ধ আছে, তাই তাঁকে এর বাইরেই রাখছি — ১৯৬৭-তে ৩২ বছর বয়সে প্রয়াত ইরানি কবি ফুরুঘ ফারোখজ়াদ। এ ছাড়া, এখানে বলে নিতেই হবে ফয়েজ় আমার কাছে কবিই শুধু নন, রাবীন্দ্রিক অর্থে ‘মহাজীবন’, যাঁর একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে কবিতা।

এঁদের মধ্যে নেরুদার সঙ্গে আমার বসবাসের কথা তো আগেই বলেছি। ‘‘মুহব্বৎ কোয়ি নুমাইয়াঁ নিশান নেহি / জিস-সে লাশ-কি শনাখ্তি-মে আসানি হো’’ (ভালোবাসা চোখে পড়ার মতো কোনও চিহ্ন নয় / যা দিয়ে সহজেই লাশ শনাক্ত করা যেতে পারে) অফজ়ালের এমন সব পঙ্ক্তি অনেক পরে ১৯৯০-এর দশকের শেষে আমাকে নিমেষে তড়িৎস্পৃষ্ঠ করে টেনে নিয়েছিল নিজের মধ্যে। কিন্তু প্রথম দু’ জনেই যাকে উর্দু লব্জে বলবে — মুশকিল পসন্দ্। আমার পক্ষে বিশেষ করে জীবনানন্দের জগতে প্রবেশ সহজ হয়নি। বুদ্ধদেব বসুর ‘নির্জনতম কবি’-কে নিয়ে দিপ্তী ত্রিপাঠীর ইমপ্রেশনিজম, এক্সপ্রেশনিজম, ফিউচারিজমের স্ক্যালপেলে আনখশির ইউরোসেন্ট্রিক কাটাছেঁড়া, অশোক মিত্রের (তাঁর ‘প্রিয়তম কবি’, ‘কাব্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পর প্রধান পুরুষ’) অমূল্য মূল্যায়ন, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের আলাপ, অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগে বিস্তৃত দীর্ঘ জটিল পাঠ, অশ্রুকুমার শিকদারের জীবনান্দ প্রসঙ্গে ভাবনা, ইত্যাদির নানা ঘুর পথে আমায় তাঁর জগতে ঢুকতে হয়েছে। পরম ভালোবাসায় প্রদীপ ভট্টাচার্য ‘পাণ্ডুলিপির কবিতা’-র সবকটা খণ্ড উপহার দিয়ে আমায় জীবনানন্দের অমৃতপথে বছরের পর বছর ধরে পরিশ্রমে একটু একটু করে এগোনোর সুযোগ করে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সে তো এই সেদিন। আর তাতেও হয়তো সম্পূর্ণ ঘোচেনি সেই মারাত্মক উচ্চারণের ছ্যাঁকার দাগ— ‘‘মানি, এই রুদ্ধশ্বাস পরিবেশেও কবিতা সম্ভব। কিন্তু কেমন হওয়া উচিত সেই কবিতার, গ্রথিতব্য প্রতীকের জন্য সেই কবিতা এই মালিন্য-কুশ্রীতা-ঝড়-জল-সর্বনাশ এড়িয়ে অন্যচারী হ’লে, লাথি মারি সেই কবিতায়।’’ (কবিতা থেকে মিছিলে। ১৯৬৮। কবিতা থেকে মিছিলে ও অন্যান্য প্রবন্ধ। অশোক মিত্র। প্যাপিরাস। ১৯৯৫। পৃ ১৫)।

ঘোচা উচিত কী? প্রশ্ন থেকেই যায়, যেমনটা সাবধান করেন অশোক মিত্র, প্রথম দিকে জীবনানন্দের পক্ষে ‘দেশ ও সমাজকে বাদ দিয়ে বৈদেহী কাব্যরচনা’ সম্ভব হলেও তা ‘আদর্শ হিশেবে… বিপজ্জনক’ (ভয়ে-ভয়ে কয়েকটি কথা। ঐ। পৃ ৩৭)। আসলে এই সব উদ্ধৃতি আমার কাছে বর্তমানে থাকা বইটির ১৯৯৫-এর সংস্করণ থেকে দিলেও, এসব পড়েছিলাম তার কম সে কম বছর দশেক আগেই। আজও জীবনান্দকে আমি ভীষণ ‘মুশকিল পসন্দ্’ কবি বলেই মনে করি, কিন্তু তাঁর কবিতা আর আমার মাঝখানে যে পর্দাটা তৈরি হয়েছিল, তার কারণ হয়তো তারুণ্যের হট্টগোলে ওই সব উক্তিকে তাদের পূর্ণার্থে হৃদয়ঙ্গম করতে না-পারা।

আর ঠিক এই কারণেই উর্দুর গোড়ার যুগের এক আশ্চর্য কবিকে আমি খুঁজে পেয়েছিলাম ফয়েজ়-কে পাওয়ার বহু বহু পরে। তাঁর অপরাধ তিনি সুলতান ছিলেন! উর্দু সাহিত্যের ইতিহাসের যে জরুরি কেতাবটির কথা আগে বলেছি, মহম্মদ সাদিকের লেখা, তাতে বিলক্ষণ উল্লিখিত হলেও বাঁকা হেসে পাতা উল্টে গিয়েছি। মহম্মদ কুলি কুতব শাহ্। কুতবশাহি বংশের পঞ্চম সুলতান। হায়দরাবাদ শহরের প্রতিষ্ঠাতা। জন্ম ১৫৬৫। মৃত্যু ১৬১২। রাজত্বকাল ১৫৮০ থেকে ১৬১২। মানে ওয়ালি দক্কনি-র পাক্কা একশো বছর আগের মানুষ। দক্কনি-র কথা আগের পর্বে বলেছি, কুতব শাহকে উপেক্ষা ঠিক হয়নি। তাঁর ‘কুলিয়াত’, কাব্যসংগ্রহের কলেবর ১৮০০ পৃষ্ঠার বেশি। আছে অজস্র গজ়ল। কিন্তু মহম্মদ সাদিক যে তাঁকে ‘ল্যান্ডমার্ক’ কবি বলছেন তা মোটেই তাঁর রচনার কলেবরের জন্য নয়। কেন? সরাসরি তার আস্বাদ নিয়ে বুঝি, আলোচকের মুখের ঝাল খেয়ে নয়, মায় তরজমাকারের মুখেরও নয়—

https://www.youtube.com/watch?v=einC_7MH0ls

ইকবাল বানো। সেই ইকবাল বানো যাঁর কণ্ঠে ফয়েজ়ের ‘হাম দেখেঙ্গে’ পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরাচারী জ়িয়া উল-হকের ঘুম ছুটিয়ে দেওয়ার সাড়ে তিন দশক পার করে এখন আমাদের নকলনবিশ ধূর্ত নরেনেরও থরহরিকম্প ঘটাচ্ছে। ইচ্ছে করেই সেটা বাছলাম, মানে সেই ইকবাল বানোর কণ্ঠকেই।

পিয়া বাজ পিয়ালা পিয়া যায়ে না

পিয়া বাজ ইয়ক তিল জিয়া যায়ে না।।

কহিথে পিয়া বিন সুবুরি করুঁ

কহিয়া যায়ে আম্মা কিয়া যায়ে না।।

নহি ইশ্ক জিসে উয়ো বড়া কোড় হ্যায়

কধিঁ উস-সে মিল বে-সিয়া যায়ে না।।

কুতব শা না দে মুজ দিওয়ানে কো পন্দ্

দিওয়ানে কো কুচ পন্দ দিয়া যায়ে না।।

মুহম্মদ কুলি কুতব শাহ্। শিল্পী মহম্মদ আলি। ১৬০৫-১৬১৫

(আনুমানিক)। (মিউজিয়াম অফ ফাইন আর্ট্স, বস্টন)

ওঃ! রুদ্ধশ্বাস রসে টইটম্বুর। ‘মতলা’, ‘রদিফ’, ‘কাফিয়া’, ‘মকতা’ (সবেতেই ফিরব পরে) তিলে-তিলে মেনে চলা ভরপুর গজ়ল। খাস মুসলমান কবি। কিন্তু এক ফোঁটা পারস্যের গন্ধ মিলছে কি? এর তরজমা করার সাধ্যি আমার নেই। কারণ এর রসের কোনও পেয়ালা নেই, রসটাই পেয়ালা। কিংবা পেয়ালাটাই রস। ঢালাঢালি অসম্ভব। একেবারে নিপাট বাঙালি পাঠকের জন্য একটু খেই ধরিয়ে দিতে পারি কেবল— বাজ: বিনা। কহিথে: বলো। কহিয়া যায়ে আম্মা কিয়া যায়ে না। ‘আম্মা’ তো মা নিশ্চয়ই, কিন্তু এ তো মাতাকে সম্বোধন নয়। যেমন ‘ওঃ! মা-গো!’ কথাটা মা-কে নয়! এ এক আকুতি, সবুর করতে বলা যায়, কিন্তু করা যায় না। ‘কোড়’ মানে এমনিতে কুষ্ঠরোগী। এখানে অস্পৃশ্য হিসেবে ব্যবহৃত— যার প্রেম নেই সে অস্পৃশ্য। পিয়ার সঙ্গে ‘কধিঁ’ (মারাঠিজাত শব্দ), কখনও, মিলন হলে ‘বে-সিয়া যায়ে না’, সেই সেলাই আর মুছে ফেলা যায় না। ‘বে-সিয়া’ — অ-সেলাই অবস্থায় আর ফেরা যায় না। যার প্রেম নেই সে তো স্পর্শেরই যোগ্য নয়, তন-মন ফুঁড়ে প্রেমাস্পদের সেলাই সে কী বুঝবে? আর শেষে, মকতায়, মানে যেখানে কবি নিজের নাম বলেন, সেখানে একেবারে মারাদোনার সেই ছ’ জনকে দাঁড় করিয়ে রেখে গোল! ‘পন্দ’— জ্ঞান, উপদেশ। দিওয়ানে কো, প্রেমের পাগলকে, ‘কুচ’ (কোনও) জ্ঞান দেওয়াই যায় না।

এক আশ্চর্য সহজিয়া চলন। যত সহজ ততো ভালো!

কলাকৈবল্য? Who cares?! কিন্তু সেটা লঘুচ্ছলে বললাম। আসলে মহম্মদ কুলি কুতব শাহের লেখার নিবিড় পাঠ নিলে দেখা যাবে, ‘He is the first to introduce a secular note in a poetry which had been so far mainly religious.’ (A History of Urdu Literature. Muhammad Sadiq. OUP. 1995.পৃ ৫৭)। তাই তাঁর কবিতা ‘ল্যান্ডমার্ক’। আরব-পারস্যের সঙ্গে কার্যত সব সম্পর্ক ছিন্ন করে খাঁটি ভারতীয় ভাষা উর্দুতে, খাঁটি ভারতীয় রঙে, খাঁটি ভারতীয় গন্ধে মুহম্মদ কুলি কুতব শাহ্ মন্থন করে তুললেন এমন সব কবিতা যা ‘abound in bright, luminous, and resplendent images, reflecting his gorgeous surroundings’ (ঐ। পৃ ৫৭). কবিতায় ক্বচিৎ চোখে পড়ে ছবির পর ছবির এমন দুর্দম মাতাল ঘূর্ণি —

চোলি মস্ত্ খুলি মস্ত্ কমল মস্ত্ ভঁওয়র মস্ত্

কুতব মস্ত্ কড়ি মস্ত্ যুবন মস্ত্ পরি মস্ত্।।

(কাঁচুলি মাতাল, খোলাও মাতাল, পদ্ম মাতাল, ঘূর্ণি মাতাল

কুতব মাতাল, কড়ি ও বর্গা সে সবও মাতাল, যৌবন মাতাল, পরীও মাতাল।।)

বোঝো কাণ্ড!!

(ক্রমশ)

উর্দু সাহিত্যের এই গভীর সমুদ্রে ডুব দেওয়ার সাধ্যি আমার নেই। শুধু শিখছি কবিতা কীভাবে পড়তে হয়।