পাঠের ইতিহাস : ইতিহাসের পাঠ

জয়ন্ত ভট্টাচার্য

" পৃথিবীর ‘প্রাচীনতম পুঁথি’ হল Pruss Papyrus (খ্রী পূঃ ২৫০০-২৩৫০)। মুখে মুখে পুঁথি রচিত হবার ৪০০ বছর পরে হায়ারোগ্লিফস-এ লেখা হয় এ পুঁথি, যেমন আমাদের রামায়ণ মহাভারত বা গ্রীসের ইলিয়াড ওডিসির ক্ষেত্রে ঘটেছে। কবিদের মুখে মুখে কাব্য রচনা হয়েছে অনেক আগে, তার প্রায় ৫০০ বছর পরে দেবনাগরী হরফ আবিষ্কার হবার পরে এর লিখিত চেহারা জন্ম নিয়েছে। এরকম ঘটেছে সবকটি বেদের ক্ষেত্রেও।" পাঠের ইতিহাস প্রসঙ্গে জয়ন্ত ভট্টাচার্য

মানুষ লেখে এবং পড়ে। লেখা একধরনের প্রক্রিয়া, পড়া আবার এর থেকে ভিন্ন আরেকটি মানসিক এবং শারীরিক প্রক্রিয়াও বটে। পণ্ডিতেরা এবং বৈয়াকরণেরা বলেন, লেখাতে অগ্রাধিকার পায় ধ্বনি বা শব্দ, কারণ যেসব কথা আমরা মুখে বলি বা ভাবি সেগুলোকে কতকগুলো প্রতিনিধিত্বকারী চিহ্নে ধরতে প্রকাশ করতে না পারলে লেখার জন্ম হবে না। আবার পড়া বা পাঠের সময় অগ্রাধিকার পায় অর্থ। ধ্বনি-চিহ্নসমূহ যে ভাবার্থের জন্ম দেয় তাতে মুগ্ধ হন তো একজন পাঠক। অর্থাৎ, পাঠের পরতে পরতে জড়িয়ে থাকলো একজন পাঠকের নিজস্ব চিন্তার বৈচিত্র ও বিশিষ্টতা, নিজের মতো করে অর্থের মুক্তি খুঁজে পান। এজন্য পাঠ বা পড়ার ইতিহাস এতো আকর্ষক!

লিপি তৈরি নিরপেক্ষভাবে পাঠ প্রক্রিয়া নিরন্তর চলেছে। সবচেয়ে বড় প্রমাণ তো ভারত। লিপির জন্মের অন্তত ১০০০ বছর আগের থেকে চলেছে বেদের পাঠ। সে পাঠ কানে শুনে, ছন্দোময় সঙ্গীতের সুরে, তালে তালে। সুনীতি চ্যাটার্জী আমাদের জানান শুশুনিয়া পাহাড়ের পাথুরে লিপিতে প্রাক-হরফ ছবির মতো প্রথম বাংলা লিপির যে সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তার উদ্ভব ৪র্থ শতাব্দীর শেষ দিকে হয়েছে। এখানে মুদ্রিত হরফের পাঠ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে একটি প্রনিধানযোগ্য কথা বলেছেন স্টিভেন রজার ফিশার তাঁর A History of Reading গ্রন্থে – “during the physical process of reading the eyes actually move along a line of written text in a series of saccades (rapid jerks) and fixations (momentary stabilities). Each second about three to four fixations are made, though this is affected by content and interlanguage variations.”

এসব তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার বাইরে গ্রামীণ জীবনরসে সিঞ্চিত পাঠ সৃষ্টি হয়ে চলেছে। সে কতদিন আগে চট্টগ্রামের নিজস্ব “আলাওল” কাব্যের নতুন করে আবিষ্কর্তা পুথিকার আবদুল করিম যেমন জানাচ্ছেন –

কিতাব অব্যাস নাহি পড়িতে না পারি।

নিসি দিসি পড়ি সুনি মনে শ্রধা করি।।

বুদ্ধি ক্রেমে তোক্ষা কৃপা যদি থাকে মনে।

বাঙ্গালা ভাসে রচি দেয় পড়ি সর্বজনে।।

আদি মানুষ চোখের সামনে যা দেখেছে বস্তুজগতের সে সব আকার-আকৃতি থেকে জন্ম হয়েছে লিপির, পরে ধাপে বিবর্তন ঘটেছে। সুমেরিয় সভ্যতায় ১৮০০ ধরনের ছবি বা pictogram এবং symbol ছিলো। একথা প্রায় ৫ হাজার বছর আগেকার। কয়েকশ’ বছরের মধ্যেই মাটি দিয়ে তৈরি এরকম ট্যাবলেটের সংখ্যা কমে হল ৮০০। আর লেখার ধরন হয়ে উঠলো সরলরৈখিক – ইচ্ছেমতো যে কোনরকমের নয়। প্রায় ৪৫০০ বছর আগে আরেকটি পরিবর্তন এলো – ছবিওয়ালা pictogram পরিবর্তিত হতে শুরু করলো ধ্বনি বা শব্দের এককে, এখন যেমন আমরা ছোটবেলা থেকে ব্যাকরণে পড়ে থাকি। আর প্রায় ৪০০০ বছর আগে সংখ্যা কমে এলো ৫৭০-এ। ৫৭০টি logogram বা ধ্বনি একক দিয়ে সমসাময়িক সভ্যতার বা জীবনের সামগ্রিক ভাব প্রকাশ করা বা ব্যবহারিক জগতে ঠিকমতো কাজ চালানো যেতো।

পড়া বা পাঠের মাঝে আবার দুটি ভাগ অন্তত আছে, যেমনটা আমরা ভাষাতাত্বিকদের কাছ থেকে শিখেছি। প্রাথমিক পড়া (elementary reading) প্রকৃতপক্ষে ভালো করে কানে শোনা এবং একটি সরলরৈখিক প্রক্রিয়া। এর মাঝে জটিলতা বিশেষ নেই। কিন্তু যখন তরতরিয়ে পড়ার (fluent reading) প্রসঙ্গ আসে তখন ব্যাপারটা একটু অন্যরকম হয় – একই সাথে চোখে দেখা, অক্ষরগুলোকে ভালো করে অনুধাবন করা এবং নিজস্ব মনোজগতে নিজের মতো করে অর্থপূর্ণ ছবি তৈরি হতে থাকে যাকে বলা হয় visual semantic process. এবার আমরা বুঝে উঠতে পারবো যে পৃথিবীর প্রথম ৩০০০ বছর জুড়ে বলা কথা বা কথ্য-বাচন প্রধান ভূমিকা নিয়েছে পাঠের পটভূমি তৈরি করার ক্ষেত্রে বা জন্ম না-নেওয়া বই-এর পৃষ্ঠা রচনা করেছে – “During its first three millennia, the ‘immortal witness’ was the spoken word incarnate.”

পৃথিবীর ‘প্রাচীনতম পুঁথি’ হল Pruss Papyrus (খ্রী পূঃ ২৫০০-২৩৫০)। মুখে মুখে পুঁথি রচিত হবার ৪০০ বছর পরে হায়ারোগ্লিফস-এ লেখা হয় এ পুঁথি, যেমন আমাদের রামায়ণ মহাভারত বা গ্রীসের ইলিয়াড ওডিসির ক্ষেত্রে ঘটেছে। কবিদের মুখে মুখে কাব্য রচনা হয়েছে অনেক আগে, তার প্রায় ৫০০ বছর পরে দেবনাগরী হরফ আবিষ্কার হবার পরে এর লিখিত চেহারা জন্ম নিয়েছে। এরকম ঘটেছে সবকটি বেদের ক্ষেত্রেও।

সংস্কৃতে যেমন “পাঠ” শব্দনামটি এসেছে √পঠ ধাতু থেকে যার মূলগত অর্থ আবৃত্তি করা, তেমনি সুমেরিয়দের কাছে পড়া-র সমধর্মী শব্দ ছিলো šita (šit, šid, šed), যার অর্থ গণনা করা, হিসেব কারা, বিবেচনা করা, স্মৃতিতে রাখা, আবৃত্তি করা, উচ্চৈস্বরে পড়া ইত্যাদি। শেষের দুটো অর্থ সংস্কৃত পাঠ-এর সাথে মিলে যাচ্ছে। পৃথিবীর ইতিহাসে পড়ার বিবর্তন কিভাবে হয়েছে সেটা জানতে গেলে ভৌগলিক এতোটা দূরত্বসম্পন্ন জায়গার শব্দার্থগত মিল খুঁজে পাওয়া খুবই কৌতুহলজনক সন্দেহ নেই।

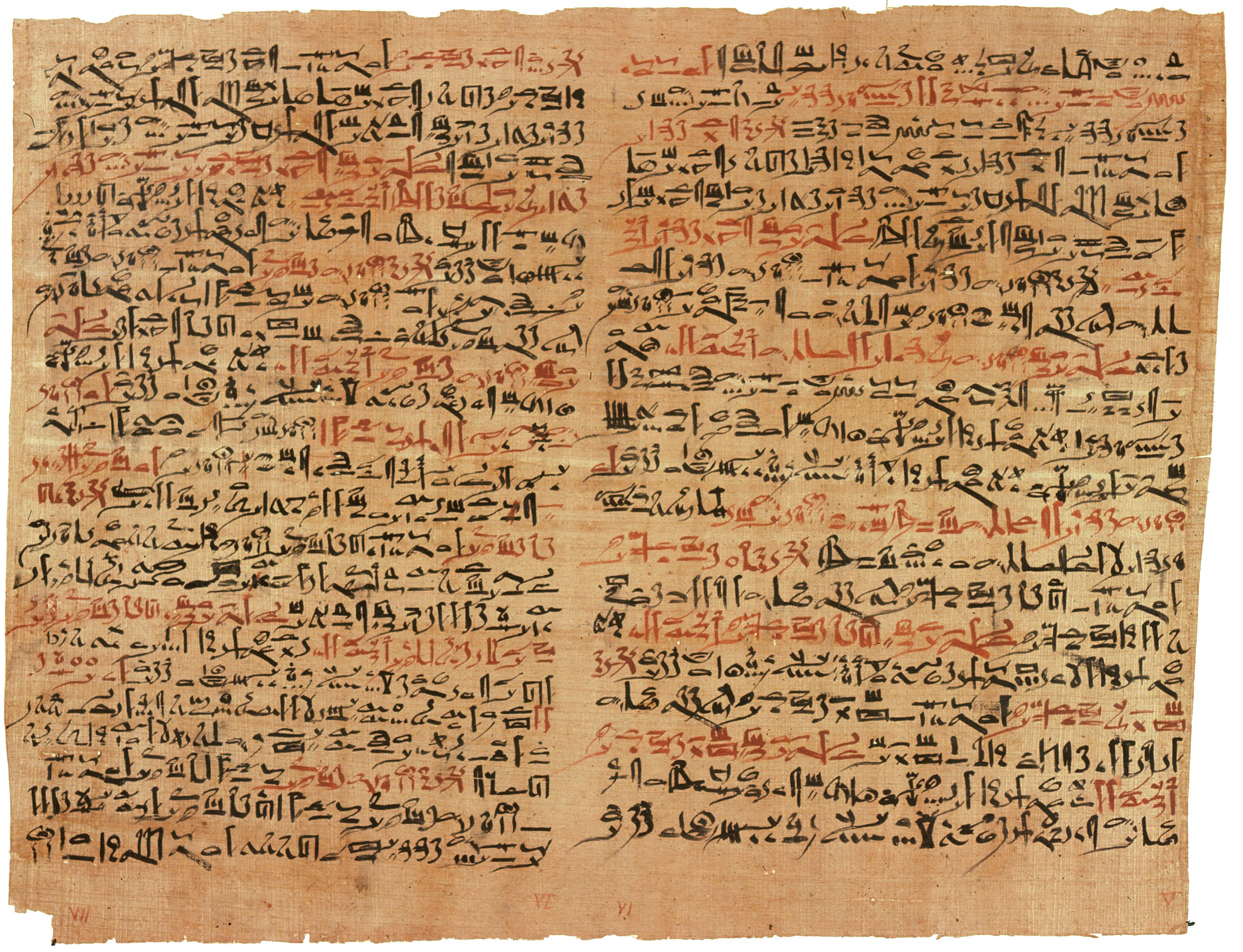

এবার একটি অন্য রকমের পড়ার কথা বলি। প্রায় ৫০০০ বছর আগে মিশরীয় সভ্যতার অতি বিখ্যাত চিকিৎসক ইমহোটেপ তাঁর ৪৫ নম্বর কেসে লিপিবদ্ধ করছেন এক বিচিত্র অসুখের কথা। তাঁর ভাষায় – “বুকে বা বক্ষদেশে বলের মতো টিউমারের ক্ষেত্রে এটা যে কোন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে, ঘা হয়, পূঁজ গড়ায় এবং এর কোন চিকিৎসা নেই।” আমরা আজকের ভয়াল অসুখ ক্যানসারের পূর্বরূপকে চিনে নিতে নিশ্চয়ই ভুল করবো না। তখন যে সামান্য সংখ্যক মানুষ পড়তে পারতেন তাদের কেমন লাগতো এ রোগের বর্ণনা পড়ে? প্রসঙ্গত, খ্রী.পূ ২০০০-এ ঊর অঞ্চলের বা শহরের ১২০০০ বাসিন্দার মধ্যে খুব বেশি হলে ১২০ জন (১%) লিখতে পড়তে পারতেন।

[এডুইন স্মিথ প্যাপিরাসে ইমহোটেপের ৪৫ নং কেস]

প্রাচীন পৃথিবী ছেড়ে আমরা এবার আধুনিক পৃথিবীতে আসি। ১৫শ শতাব্দীতে ছাপাখানা ও মুদ্রণের আবিষ্কার এবং দ্রুতহারে কাগজে বই ছাপা হওয়া সমগ্র পৃথিবীর জ্ঞানজগতকে চিরকালের জন্য বদলে দিলো। নতুন ধরণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শক্তির জন্ম হল। এগুলো সবার কমবেশি জানা। এ নিয়ে শব্দ খরচ করার কোন বিশেষ তাৎপর্য নেই। এমনকি ইউরোপে জাতীয়তাবাদের জন্মও এই বই পড়া ও এ নিয়ে সামাজিক আলোচনার ফলশ্রুতিতে। রাফায়েলের কালজয়ী চিত্র “স্কুল অব এথেন্সে”-এ তন্নিষ্ঠ পড়ার এক অপূর্ব ছবি ধরা পড়ে।

ভারতে তথা বাংলাদেশেও ব্রিটিশ আসার পরে, এবং বিশেষ করে নতুন নতুন বই ছাপা হবার পরে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক নব্য শিক্ষিত সমাজ জন্ম নিলো। এরা ইউরোপের কাছে ব্যক্তি ও দেশের স্বাধীনতার পাঠ শিখেছে, নব্য জাতীয়তাবাদের চেতনায় সিঞ্চিত হয়েছে। এরকম একজন দীনেশ চন্দ্র সেন বা দক্ষিনারঞ্জন মজুমদার। এদের গবেষণাকর্ম বাঙ্গালিকে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে আত্মানুসন্ধানে ব্রতী করেছে। একইভাবে মহারাষ্ট্রে বা দাক্ষিণাত্যে জাতীয়তাবাদ গড়ে ঊঠেছে। এর নির্ভরযোগ্য ভিত্তিভূমি হিসেবে থেকেছে বই পড়ার নতুন রচিত ইতিহাস। বই নিয়ে জীবন নতুন স্বাদে ও ব্যঞ্জনায় যাপিত হয়েছে। এর প্রতিরূপ হিসেবে ছিলো “হুতোম প্যাঁচার নকশা”। হুতোম পাঠককে সম্বোধন করে বলছেন – “পাঠক! চড়কের যথকথঞ্চিৎ নকসার সঙ্গে কলিকাতার বর্তমান সমাজের ইনসাইট জান্্লে, ক্রমে আমাদের সঙ্গে যত পরিচিত হবে, ততই তোমার বহুজ্ঞতার বৃদ্ধি হবে, তাতেই প্রথমে কোট করা হয়েছে “সহর শিখাওয়ে কোতোয়ালী।”

সবকিছু পেরিয়ে আমরা এখন আন্তর্জালের ও ই-বুকের দুনিয়ায়। পড়া > পাঠ > জানা পর্যবসিত হচ্ছে টিভি বা অ্যান্ড্রয়েড বা ট্যাব-এ চোখে দেখা > কানে শোনা > দস্তুরমতো বোঝা-তে। এখানে জীববিজ্ঞানের একটি গভীরতর সত্যকে বুঝতে হবে। আমাদের মস্তিস্কে দু ধরণের কোশ থাকে – নিউরন এবং গ্লায়াল কোশ। প্রতিদিনের চটজলদি সব ঘটনার সব ছবি যেমন আই পি এল ক্রিকেট, দাদাগিরি, মিরাক্কেল, সা রে গা মা পা বা হালের অধিকাংশ পেড়ে-ফেলা সঙ্গীত ইত্যাদি অনুষ্ঠান যা তখুনি তখুনি আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায় – এর কাজ চলে নিউরোনের স্তরে, খুব কমই পৌছয় গ্লায়াল কোশ অব্দি। গ্লায়াল কোশ কাজ করে গভীর, আত্মমগ্ন চিন্তা, নিবেদিত নিষ্ঠার গবেষণা আর সৃস্টিশীল কাজে। রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়, আইন্সটাইন, ফেইনম্যান, পাবলো নেরুদা, মেসি, চোমস্কি, বেঠোফেন কিংবা আমাদের গ্রামাঞ্চলের অগণিত স্রষ্টা যারা কোন প্রাপ্তির আশা না করে ক্রমাগত আপন খেয়ালে, প্রাণের আনন্দে, মনের ফূর্তিতে সুর বা শিল্পকর্ম সৃস্টি করে চলেছেন – এ সমস্ত নোবেলজয়ী বা ফ্যান-ভাত আশ্রয়ী স্রস্টাদের সৃজন হয় গ্লায়াল কোশ-এর স্তরে। গভীর থেকে উঠে আসে deep memory, creative cognition. যদি আমাদের চারপাশের গোটা জগতটাই ফরাসী তাত্বিক বদ্রিয়ারের ভাষায় hypereal world হয়ে যায়, ক্রমাগত একই রকম চিত্রকল্প তৈরি হতে থাকে আমাদের মানসে, মননে ও ভাবনার প্রতিটি পরতে পরতে তখন রায়গঞ্জ আর রাইনল্যান্ড, বিলাসপুর আর বেভারলি হিলস একাকার হয়ে যায়।

“একি অপূর্ব প্রেম দিলে বিধাতা আমায়?” – সবাই একভাবে হাত-পা নাড়বে, একরকমের জামাকাপড় পড়বে, একরকমের গান শুনবে, একরকমের আকাঙ্খা করবে – আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা আর রাজ্যপাট থাকে আমেরিকায়।

এখানে একটি সংবেদী মনে অনিবার প্রশ্ন উঠবে – আমি কি স্রষ্টা না কেবলই ক্রেতা? আমার নিজের সত্তা আমাকে বিচার করতে শেখাবে কিংবা আমি একজন গড্ডালিকা প্রবাহের অস্তিত্বহীন মুখহীন ভোক্তা মাত্র? এ ভেদরেখা স্পষ্ট করে এঁকে দিতে পারে আমার হাতে ধরা বই আর এ বই নিয়ে সামাজিক আলোচনার গভীরে, আরো গভীরে প্রবেশ করা। যেমন করেছেন এডওয়ার্ড সইদ (“ওরিয়েন্টালিজম”) বা পাউলো ফ্রেইরে (“পেডাগগি অব দ্য অপ্রেসড”)। আর যদি এরকম কিছু অন্তত ভ্রূণাকারেও না হয় তাহলে আমাদের নিউরনগুলো বন্ধক থাকবে আন্তর্জাতিক পুঁজির কাছে, গ্লায়াল কোশগুলোকে কেবলমাত্র পরীক্ষাপাশের সময় ছাড়া আর খুঁজে পাওয়া যাবে না!

জেনিফার কাভানা এবং মাইকেল ডি রিচ তাঁদের “ট্রুথ ডিকে (Truth Decay” পুস্তকের এক জায়গায় বলছেন – “A shift to reliance on Twitter or other social media as a source of information for stories and news reports might suffice in many cases, but relying solely on Twitter may undermine the quality of investigative journalism and increase the risk of spreading disinformation, thus worsening rather than improving Truth Decay.”

বড়ো সত্যি কথা। আমাদের অ্যামিবা বা জেলি ফিশের মতো এরকম এক অস্তিত্বের পরিবর্তে বই পড়ার এক রেনেসাঁ-র কথা আমরা সবাই মিলে সামাজিকভাবে ভাব্তে পারি। আজকের পৃথিবীর জন্য বড্ডো বেশি প্রয়োজনীয়। চলুন, শুরু করা যাক!

ঋণ স্বীকার

সুনীতি চ্যাটার্জী – অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব বেঙ্গলী ল্যাংগোয়েজ; গৌতম ভদ্র – ন্যাড়া বটতলায় যায় কবার?; অরুণ নাগ (সং) – সটীক হুতোম প্যাঁচার নকসা; Steven Roger Fischer – A History of Reading; Alberto Manguel – History of Reading; ও অন্যান্য।

অসাধারণ লেখা স্যার, পরের ইতিহাস পাঠের অপেক্ষায় রইলাম স্যার ❤️❤️❤️❤️

Darun sir

Very informative and nicely written.

দারুণ লেখা জয়ন্তদা। জটিল জিনিসের খুব সুন্দর সরল ব্যখ্যা।

তথ্যপূর্ণ এবং মনোগ্রাহী লেখা । ভালে লাগল

সুন্দর!

বড় যত্ন করে লিখেছেন ডঃ জয়ন্ত ভট্টাচার্য । তথ্য সংগ্রহ করেছেন অনেক। ইতিহাসের পাতা থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিবর্তন তুলে ধরেছেন। বড় ভাল লাগল।

তথ্যপূর্ণ লেখা। সমৃদ্ধ হলাম।

এমন মনোগ্রাহী লেখনীর বারবার পাঠক হতে চাই। প্রণাম নেবেন।

ভারী সুন্দর লিখেছেন,

নিউরন, গ্লায়াল কোষ এবং সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব – সবকিছু মিলিয়ে দেখা ।

ভালো লাগলো।।

Very well written. Very informative.

Excellent sir