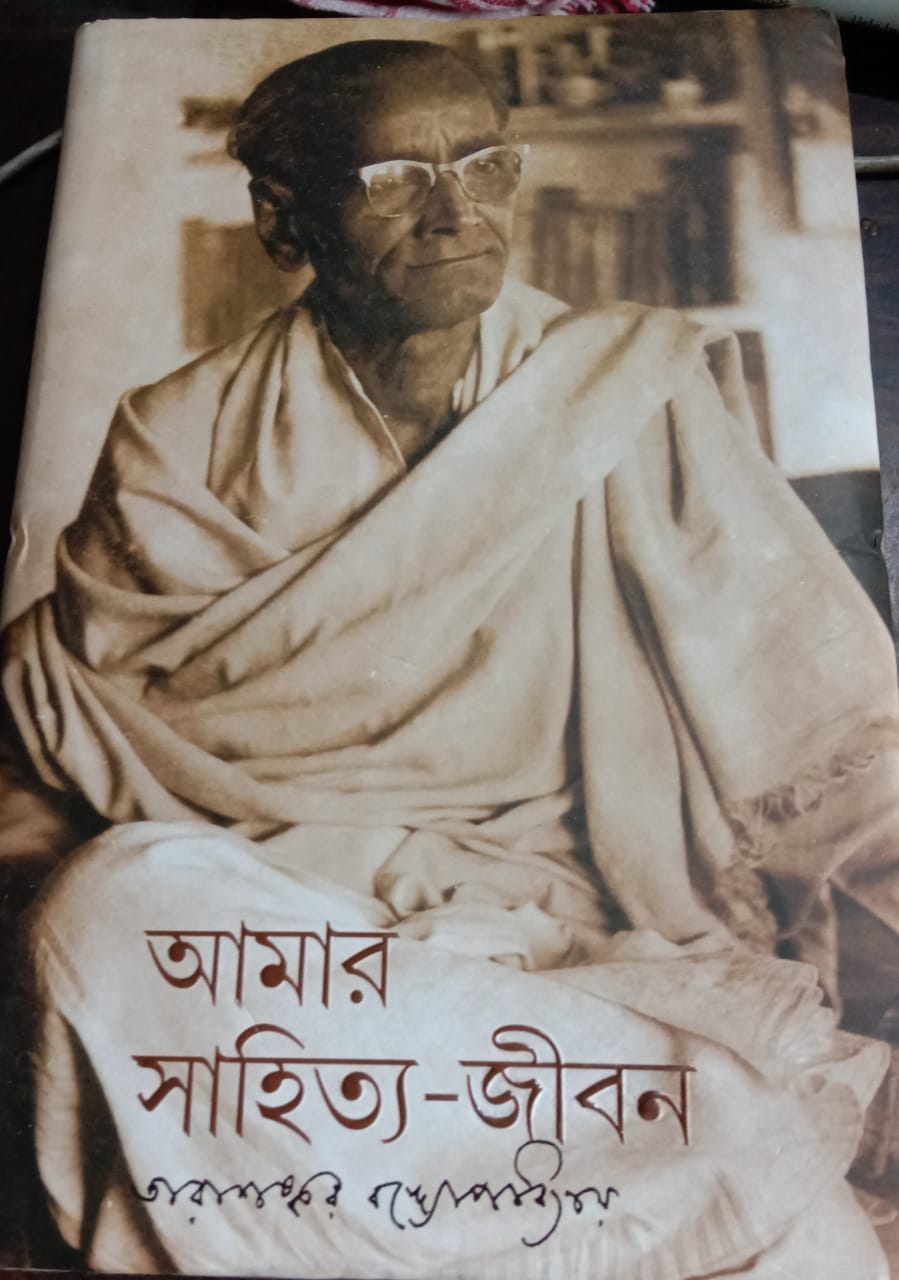

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমার সাহিত্যজীবন

অমর মিত্র

দুই পর্বের এই গ্রন্থে কত সব আশ্চর্য ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। হাঁসুলীবাঁকের উপকথা উপন্যাস একই পত্রিকায় একই লেখক অধ্যাপক দুইবার সমালোচনা করেছেন। প্রথমবার প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন, দ্বিতীয়বার নিন্দায় বইটিকে কালিমালিপ্ত করেছেন। এমনও হয়। কারণ পত্রিকা এবং ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। অনুবাদের প্রস্তাব এসেছে চেক ভাষায়। পরে তা প্রত্যাহৃত হয়েছে কেন না বামপন্থী দল তাঁকে তাদের লেখক মনে করত না। সাহিত্যের রাজনীতি চিরকাল একই রকম। পার্টির লেখকের কাছে পার্টিই প্রধান, সাহিত্যের চেয়ে দল বড়। লেখকের কোনো মূল্য নেই। ছোট ছোট ক্ষোভের কথা আছে এই বইয়ে অনেক। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থটির প্রসঙ্গে লিখলেন অমর মিত্র।

পড়ছিলাম ‘আমার সাহিত্য জীবন’। বড় লেখকের লেখক হয়ে ওঠার কঠিন আর অনিশ্চিত যাত্রার এক বিবরণ। মনে পড়ে, সদ্য প্রয়াত কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় ১৯৭৭-৭৮ সাল নাগাদ এক নিভৃত আলাপে বলেছিলেন জীবনে যখন বিমর্ষতা আসবে, জীবনে যখন প্রত্যাখ্যান আসবে, তখন তোমার অবলম্বন হবে বড় লেখকের আত্মকথা। তিনি আমাকে দিয়েছিলেন দস্তয়েভস্কির জীবন কথা। সেই বই ছিল যজ্ঞেশ্বর রায়ের লেখা দস্তয়েভস্কির জীবন কাহিনি ‘লেখকের লেখক দস্তয়েভস্কি’। একজন লেখকের জীবন কাহিনি পরবর্তী কালের লেখককে উদ্বুদ্ধ করে। পবিত্রদা তখন আর একটা কথা বলেছিলেন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা শুনবে ? শুনেছিলাম বম্বে টকিজের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার কথা। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমার সাহিত্য জীবন আমি প্রথম পড়ি আটের দশকের শেষের দিকে। লেখক হতে তাঁর আত্মত্যাগের কথা এই বইয়ে সোনার অক্ষরে লেখা আছে। আমি প্রাণিত হয়েছিলাম।

আমি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাড়ায় থাকি। তিনি যেদিন মারা যান, সেই ১৯৭১-এর ১৪-ই সেপ্টেম্বর, আমি সারাদিন বসে ছিলাম তাঁর বাড়ির সামনে। মনে আছে তা। তাঁকে বাল্যকাল থেকে দেখেছি বাড়ির সামনে ডেক চেয়ারে সকাল বেলায় বসে থাকতে। তাঁর সম্পর্কে একটি বামপন্থী পত্রিকায় ব্যঙ্গ পড়েছিলাম জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পাওয়ার পর, লাখোপতি লেখক। অপমান ছিল তাঁর নিত্য সঙ্গী। শেষ জীবনেও তা ছাড়েনি তাঁকে। সব বৃত্তান্ত নয়, কিছু কথা লিখিত আছে ‘আমার সাহিত্যজীবন’ গ্রন্থে। একজন বড় লেখকের লেখক হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত এই গ্রন্থ। দস্তয়েভস্কির জীবনের অসফলতা, বিমর্ষতার ধারেকাছে গেছে তারাশঙ্করের এই জীবনী। আসলে বাঙালি জীবনের ধরন আলাদা, গ্রাম থেকে শহরে আসা এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মানুষের কঠিন সংগ্রাম রুশ লেখকের জীবনের সঙ্গে না মেলারই কথা। মেলেওনি। কিন্তু বহুদিন আগে পড়া সেই মহৎ লেখকের জীবনের কাহিনির কথা বারবার মনে পড়ে গেছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমার সাহিত্য জীবন পুনঃপাঠ করতে করতে। তারাশঙ্করের এই আত্মকথা শিয়রে রেখে দেওয়ার মতো বই। নবীন লেখককে উজ্জীবিত করবে, প্রবীনকে আরো প্রাণ দেবে। প্রাণদায়ী কথন এই বই।

দুই পর্বে ভাগ করা এই বইয়ের প্রথম পর্ব, লাভপুরের দরিদ্র– যকে বলে সাড়ে ছ’গণ্ডার জমিদার পরিবারের এক যুবকের ক্রমশ লেখক হয়ে ওঠার অর্ধেক বৃত্তান্তপ্রায়। অর্ধেক বলছি এই কারণে যে প্রথম পর্ব শেষ হয় কলকাতায় অবশেষে বাসা ভাড়া করে গ্রাম থেকে পরিবারের সকলকে নিয়ে সংসার পাতা। বাগবাজার আনন্দ চ্যাটার্জী লেনে সেই বাসা। যামিনী রায় তাঁর প্রতিবেশী। যামিনী রায় বলছেন, “ভাই এইবার আপনার সাধনা পাকা হবে। হয় মরবেন, না হয় সত্য করে বাঁচবেন…। এবার জীবননাট্য শুরু হলো।”

দ্বিতীয় পর্বের জীবনপথও কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। আসলে একজন উচ্চশির লেখকের জীবন খুব সরল ভাবে চলে না। এই যে সাধনা পাকা হওয়ার সাধনা, তার আগের সাধনা তো কম ছিল না কিছুই। প্রথম পর্বে আছে কৈশোরের সাহিত্য সাধনা, কবিতা লেখা, পত্রিকা ছাপতে প্রেস স্থাপন করা, কংগ্রেসি রাজনীতি, স্বাধীনতার জন্য জেল খাটা, গ্রাম উন্নয়ণ, কলেরা মহামারীর দিনে দরিদ্র নিম্নবর্গের মানুষের সেবা। এইসব নিয়েই তো ছিলেন। কিন্তু মনের ভিতরে লুকিয়ে ছিল সাহিত্যের বীজ। জেল থেকে মুক্তির সময়ই সিদ্ধান্ত নিলেন, রাজনীতি নয়, তাঁর কাজ লেখা। রাজনৈতিক দলের ভিতরে দলাদলি, কংগ্রেসের কত রকম দল, উপদল, দেশের কাজ ওভাবে হয় না। আমি অনুপুঙ্খ বলছি না। তা আছে বইয়ের ভিতর। পুলিশের ভয়ে, একজন দারোগা এবং জেলা শাসকের ভয়েই তিনি লাভপুর ছেড়ে কলকাতায় এসে দক্ষিণ কলকাতার মহানির্বাণ রোড ও অশ্বিনী দত্ত রোডের সংযোগস্থলে টিনের একখানি চালাঘর ভাড়া করে সকাল থেকে লিখে লেখা নিয়ে বেরোতেন পত্রিকা অফিসের উদ্দেশে। লিখে যেটুকু আয়, তাই দিয়ে কলকাতার জীবিকা নির্বাহ। হ্যাঁ, জেলা শাসকটি কে ? ব্রতচারী আন্দোলনের পুরোধা গুরুসদয় দত্ত মশায়। কলকাতার উচ্চবর্গের মানুষের এলাকায় তার নামে রাস্তা আছে। তারাশঙ্কর লিখছেন, তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ কমিয়ে আনতে এই কর্মকাণ্ড শুরু করেছিলেন। যে হিংস্র গুরুসদয় দত্তর কথা এখানে পড়বেন পাঠক, তাঁর ভিতর প্রশ্ন উঠবেই মানুষটি সম্পর্কে। তিনি বীরভূমের পথে প্রান্তরে যেখানে যত প্রাচীন মূর্তি পেয়েছিলেন, সব সংগ্রহ করে এনেছিলেন জেলা ছাড়ার সময়। মূর্তি, পট, দারুশিল্প; সে বোধহয় ওয়াগন ভর্তি জিনিশ। এই নিয়ে যিনি আনন্দবাজার পত্রিকায় বেনামে চিঠি লিখেছিলেন, তিনি কে সেই সন্দেহে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্নকেও শাসন করেছিলেন আমলা গুরুসদয়। আর ব্রিটিশ প্রভুদের স্বার্থ রক্ষা করতে কংগ্রেসের আন্দোলন থেকে মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে আনতে তিনি রায়বেঁশে নৃত্য নিয়ে বীরভূম মাতিয়েছিলেন। এক তরুণ লেখকের বিরুদ্ধে আই বি ইনস্পেক্টার সামসুদ্দোহাকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন। সামান্য লিফলেট ছাপার অভিযোগে প্রেস সার্চ, বন্ধ, জরিমানা সব করেছিলেন গুরুসদয় দত্ত। লেখক যখন কলকাতায়, তখন তাঁকে নিজের আয়ের উৎস ঠিক করে রাখতে হচ্ছে আই বি সামসুদ্দোহার দৃষ্টি থেকে নিজেকে লুকোতে। এ ব্যতীত লেখক হতে চাওয়া যুবক আত্মীয়স্বজনের কাছে অপদার্থ হিসেবেই যে পরিচিত হন, তা এই যুগন্ধর লেখকের জীবনেও ঘটেছিল। শ্বশুরকুল ধনী। কয়লা খনির মালিকও ছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন জামাই তাঁদের ব্যবসায়ে যুক্ত হন। কোট প্যান্ট পরে তিনি কয়েক দিন বসেও ছিলেন দক্ষিণ কলকাতায় তাঁদের অফিসে। মনে মেলেনি, ত্যাগ করে লাভপুর ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু শ্বশুরালয়ে কি অযত্ন হতো, না হতো না। আসলে লেখক যিনি হবেন নিজের পথ নিজেই খুঁজে নেবেন।

রসকলি তারাশঙ্করের প্রথম ছাপা গল্প। সেই গল্প প্রথমে পাঠান এক বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকায়। আট দশটি রিপ্লাই কার্ড সমেত চিঠি লেখেন গল্পের ভবিষ্যৎ জানতে চেয়ে। প্রতিবার জবাব আসে বিবেচনাধীন আছে। আট মাস বাদে পত্রিকা দপ্তরে গেলেন খবর নিতে। শুনলেন বিবেচনাধীন। আসলে নতুন লেখক বলে তাঁরা গল্প পড়ে দ্যাখেননি। গল্প যে প্রকাশযোগ্য সে বিশ্বাস তাঁর ছিল। এর আগে একটি নাটক মরাঠা তর্পণ নিয়ে ভয়ানক প্রত্যাখ্যানের অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। গল্পটি ফেরত নিয়ে আসেন তারাশঙ্কর। মধ্য কলকাতা থেকে দক্ষিণ কলকাতা হেঁটে ফেরেন। দু’চোখে জল। এই প্রত্যাখ্যান তরুণ জীবনে স্বাভাবিক। কুসুমাস্তীর্ণ পথই অস্বাভাবিক। লেখকের সুখের জীবন,আর্থিক অতি স্বচ্ছলতাও অস্বাভাবিক।

লিখতে এসেছিলেন তিনি। শিল্পী। শিল্পের জন্য সব ছাড়তে পারেন। বিনা চিকিৎসায় প্রায় কন্যা বুলু মারা গেল ম্যালেরিয়ায়। আর এক কন্যা গঙ্গা ম্যালেরিয়া জ্বরে কাঁপছে। হাতের পাঁচ টাকা তিন আনার পাঁচ টাকা চলে গেল ডাক্তারের ফি দিতে। বিখ্যাত সংবাদপত্র অফিসের কাছে ৭৫ টাকা পাওনা। সারাদিন বসে থেকে টাকা না পেয়ে এক আনার মুড়ি আর ছোলা নিয়ে তিনি কাত্যায়ণী বুক হাউসে। তাঁদের কাছে কিছু পাওনা ছিল। বিধ্বস্ত লেখককে প্রকাশক মশায় দেখে বিস্মিত। কী হয়েছে তারাশঙ্করবাবু? বসিয়ে জল আর সন্দেশ খাইয়ে ১০০ টাকা দিলেন। পড়তে পড়তে ভাবি ইনিই বম্বে টকিজের ৪৫০ থেকে ৫৫০, তা থেকে বেড়ে ৬৫০ টাকা মাস বেতনের প্রস্তাব যখন ফিরিয়ে দিচ্ছেন, তখন মাসিক আয় ৪০ টাকা সাকুল্যে। সেই অংশটি এই আত্মকথায় বারবার পড়তে হয়। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন এনেছিলেন প্রস্তাব। তাঁর আত্মীয় হিমাংশু রায় চেয়েছিলেন তারাশঙ্করকেই। তারাশঙ্কর না যাওয়ায় গেলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। কাজ হলো সিনেমার গল্প লেখা। তারাশঙ্কর দীনেশচন্দ্র সেনকে বলেছিলেন, তিনি লিখতে এসেছেন। বোম্বাই গেলে তাঁর উদ্দিষ্ট পথ হারিয়ে যাবে। কেরিয়ার বিলাসী নবীন লেখকদের এই বই পড়তে হবে এই কারণেই।ঠিক করতে হবে, কোন পথে যাবেন। এক লাখি চাকুরিয়া, লেখকের সাধনার জীবন। চৈতালি ঘূর্ণি নিজের টাকায় ছেপেছিলেন এক প্রকাশকের মাধ্যমে। যা এখনো হয়ে থাকে নবীন লেখকদের ক্ষেত্রে। ঘটনা হলো এক বছরে ষাট কপি বিক্রি হলো মাত্র। তিনি লাভপুর যাবেন, প্রকাশকের কাছ থেকে বিক্রির টাকা যদি কিছু পাওয়া যায়, নিয়েই যাবেন। প্রকাশকের কর্মচারী তাঁর পরিচয় শুনে বললেন, বই নিয়ে যেতে, শুধু শুধু গুদাম দখল করে আছে। বিক্রি হয় না। কিন্তু কলেজ স্ট্রিটের অভিজাত পুস্তক ব্যবসায়ী লেখকদের প্রতি সব সময়েই শ্রদ্ধা পোষণ করেন। প্রকাশক তাঁকে বসিয়ে ষাট কপির দাম মিটিয়ে দিয়েছিলেন।এখন এই ভাবে ঠিক হয় না। লেখকের ওঠার সিঁড়ি খাড়াই। প্রকাশক লেখকে ধন্য করে দেন তাঁর টাকায় বই ছেপে।

সে আমলে বিখ্যাত সব তরুণ লেখক, অচিন্ত্য, প্রেমেন্দ্র, শৈলজানন্দ,–তাঁদের দেখে তিনি কুন্ঠিত বোধ করতেন। অচিন্ত্যকুমার তাঁকে তাঁর ‘বেদে’ উপন্যাসটি উপহার দিলে তিনি আপ্লুত। তাঁর এই আত্মজীবনীতে এঁদের সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উচ্চারণ আছে। জানতে পারি বিভূতিভূষণ সেই সময়ে সব চেয়ে বেশি পাঠক আদৃত লেখক। জেনেছি তিনি কোথায় না লিখেছেন। তখন সাহিত্যের নিয়ন্তক কেউ ছিল না। লেখক নিজে নিজে উঠে দাঁড়াতেন। এই সময়টুকুতে কত প্রত্যাখ্যান, অপমান, আশাহত দিন। কিন্তু তিনি লিখতে এসেছেন। লিখবেন তাঁর দেখা জীবনের কথা। নিজ অভিজ্ঞতার কথা। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা, শান্তিনিকেতনে কবির ডাকে ছুটে যাওয়া পর্ব পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা দুইবার। দুই দেখাই গুরুত্বপূর্ণ। আবার মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল পারস্পরিক শ্রদ্ধার। মোহিতলাল তাঁকে বলেন, রাজনীতি হলো সাময়িক–কালে কালে পাল্টায়,কিন্তু সাহিত্যধর্ম হলো শাশ্বত। মোহিতলাল বলছেন, প্রতিটি মানুষেরই একটা না একটা ধর্ম আছে, কিন্তু যারা ধর্ম প্রচারক হয় তারা নিজেরাই হয় ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট। ধর্মকে প্রতিষ্ঠা দিতে হয়,–নিজের অন্তরে দাও।মোহিতলালের চিঠি তাঁকে কতটা উদ্বুদ্ধ করেছে পড়ে বুঝতে পারি সময় আলাদা হলেও সাহিত্যিকের জীবন আলাদা হয় না। একটি লেখার পর কতখানি উদ্বেগ তাঁকে বইতে হয় তা এই বইয়ে আছে। একই সঙ্গে ধারাবাহিক দুই উপন্যাস লিখছেন দুই পত্রিকার চাপে পড়ে এবং আর্থিক সুরাহার কারণে, এবং তা হয়ে উঠছে ভারতীয় ক্লাসিক। যিনি পারেন তিনিই পারেন, যিনি পারেন না তিনি কত অজুহাত দেখান। তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবন শুরু নাটক রচনা দিয়ে। প্রথম নাটক মারাঠা তর্পণ নাট্যমঞ্চে উপেক্ষিত হয়। লেখক হিশেবে তাঁর খ্যাতি হলে বাংলা নাট্যমঞ্চ তাঁকে গ্রহণ করেছিল। বাংলা নাট্যমঞ্চের ইতিহাস জানতে এই বই জরুরি। একটা সময়ের কথা চমৎকার লিপিবদ্ধ আছে।

দুই পর্বের এই গ্রন্থে কত সব আশ্চর্য ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। হাঁসুলীবাঁকের উপকথা উপন্যাস একই পত্রিকায় একই লেখক অধ্যাপক দুইবার সমালোচনা করেছেন। প্রথমবার প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন, দ্বিতীয়বার নিন্দায় বইটিকে কালিমালিপ্ত করেছেন। এমনও হয়। কারণ পত্রিকা এবং ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। অনুবাদের প্রস্তাব এসেছে চেক ভাষায়। পরে তা প্রত্যাহৃত হয়েছে কেন না বামপন্থী দল তাঁকে তাদের লেখক মনে করত না। সাহিত্যের রাজনীতি চিরকাল একই রকম। পার্টির লেখকের কাছে পার্টিই প্রধান, সাহিত্যের চেয়ে দল বড়। লেখকের কোনো মূল্য নেই। ছোট ছোট ক্ষোভের কথা আছে এই বইয়ে অনেক। আছে সন্দীপন পাঠশালা সিনেমার কিছু অংশে মাহিষ্য সম্প্রদায়ের অবমাননা করা হয়েছে, এই অভিযোগে তারাশঙ্কর প্রহৃত হন হাওড়ায়। এই ঘটনায় এই বইয়ের পরিসমাপ্তি। সমস্ত বিষয়টির অপূর্ব ব্যাখা দিয়েছেন লেখক। তাঁর ভ্রান্তির কারণ শুনিয়েছেন। পুলিশে যাননি। অভিযোগ করেননি।সেদিন হয়ত হিংস্র জনতা তাঁকে মেরেই ফেলে দিত। কোনো রকমে রক্তাক্ত হয়ে ফিরেছিলেন। সমস্ত বইয়ে তাঁর জীবন দর্শন পরিস্ফূট। বিরল গোত্রের এই বই সকলে পড়ুন। এখানে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে থেকে ৩০ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসও রয়েছে।

খুব ভালো লাগল