নিষিদ্ধ বর্ষণ

শম্পা চৌধুরী

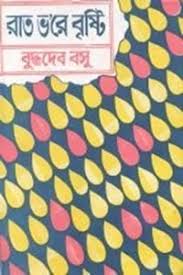

বুদ্ধদেব বসু ও তাঁর ‘রাত ভ’রে বৃষ্টি’ বইটি নিয়ে একটি চমৎকার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলেন মন্দার মুখোপাধ্যায় ‘সংবাদ প্রতিদিন’-এর ‘রোববার’ পত্রিকায়। দশ বছর বয়সে খবরের কাগজের সুবাদে একদিন হঠাৎ করেই তাঁর সবে রহস্য ঘনীভূত হতে থাকা কৈশোর অভিধানে ঢুকে পড়েছিল দুটি নতুন শব্দ ‘নিষিদ্ধ’ আর ‘অশ্লীল’ – উপলক্ষ্য ওই বিশেষ বইটি। উঁচু ক্লাসের দিদিরা নিজেদের ভেতর আলোচনা করছিল, বলাবলি করছিল কীভাবে যোগাড় করে পড়ে ফেলবে বইটি। ইস্কুলের অনেক দিদিমণির বইয়ের ব্যাগ থেকেও উঁকিঝুঁকি মারতে লেগেছিল বইটি। একটু সাহস সঞ্চয় করে ওপরের ক্লাসের এক দিদিকে একান্তে জিজ্ঞেস করতেই শুনতে হয়েছিল বইটি পড়লেই নাকি পুলিসে ধরবে এবং আর কোনোদিনই ছাড়বে না। ঠাকুরদা পুলিশে চাকরি করতেন তাই পুলিশের ভয় তাঁকে তেমন দমাতে না পারলেও আরেকটি নতুন শব্দের সঙ্গে মোলাকাত হল – ‘আদালত’। রাতে হোস্টেলে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পাশের বেডের মেয়েটি ফিসফিস করে বলেছিল বইটিতে নাকি ‘ন্যাংটো’ হওয়ার গল্প আছে। শিল্পী বাবার দৌলতে ওল্ড মাস্টারদের ন্যুড স্টাডির সঙ্গে পরিচয় থাকার কারণে এই বিষয়টিও দশ বছরের কিশোরী মনে তেমন দাগ কাটল না কিন্তু কৌতূহলও রয়ে গেল ষোলো আনা। সপ্তাহান্তিক ছুটিতে বাড়িতে এসে দেখলেন বাবার বন্ধুদের আড্ডাতেও উত্তেজিত আলোচনা চলছে বইটি নিয়ে, আলোচনা চলছে মামাবাড়িতেও – দাদামশায়ের কেতাদুরস্ত বন্ধু মহলে। দুটি আড্ডার অভিমুখ বলা বাহুল্য অনেকটাই বিপরীত। বাবার বন্ধু তরুণ প্রজন্মের কাকা জ্যাঠারা যেখানে আইনের অবিবেচক সিদ্ধান্তের নিন্দায় নিদারুণ উত্তেজিত, সেখানে দাদামশায়ের মন্তব্য ছিল “বঙ্কিমবাবুর পরে আর কেন নভেল লেখা ! ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট যা পারতেন তা কী ওইসব, মাস্টারি করা ফচকে বাঙালিদের মানায় ! নাও ঠ্যালা, সামলাও আদালত-মামলার দায়।” চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জনের জন্যই সম্ভবত সেদিনের ‘নালক’, ‘রাজকাহিনি’, ‘টমকাকার কুটির’ পড়া মেয়েটি আলমারির তাক থেকে নামিয়ে পড়তে শুরু করেছিলেন ‘রাত ভ’রে বৃষ্টি’ – গড়গড় করে পড়েও ফেলেছিলেন কয়েকটা পাতা, যদিও বুঝতে পারেননি প্রায় কিছুই। বস্তুত খানিকটা হতাশ হয়েই আবার ফিরে গিয়েছিলেন ‘শুকতারা’র পাতায়।

দশ বছরের রহস্যঘেরা বয়সে মন্দার অবশ্যই জানতেন না এটাই প্রথমবার নয়, সাহিত্য জীবনের একেবারে সূচনা পর্ব থেকে বুদ্ধদেবের বিরুদ্ধে বারবারই উঠেছে অশ্লীলতার অভিযোগ। ইন্টারমিডিয়েট কলেজের বার্ষিক পরীক্ষার পর গরমের ছুটিতে কলকাতায় এসে বুদ্ধদেব জেনে গিয়েছিলেন তাঁর ‘রজনী হ’লো উতলা’ গল্পটি ‘কল্লোল’এ ছাপার জন্য গৃহীত হয়েছে। কিন্তু ১৯২৬-এ ‘কল্লোল’এর জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ সংখ্যায় গল্পটি প্রকাশিত হওয়ার পরপরই অশ্লীলতার অভিযোগ উঠেছিল নানা মহল থেকে। এমন একজন লেখককে যে আঁতুড়েই নুন খাইয়ে মেরে ফেলা উচিত ছিল এমন প্রস্তাবও দিয়েছিলেন সেই সময়কার সমাজ-হিতৈষী খ্যাতনামা মহিলা লেখক বীণাপাণি দেবী। আরেকজন মহিলার মত ছিল, “লেখক যদি বিয়ে না করে থাকে তবে যেন অবিলম্বে বিয়ে করে, আর বউ যদি সম্প্রতি বাপের বাড়িতে গিয়ে থাকে তবে যেন আনিয়ে নেয় চটপট”। ‘শনিবারের চিঠি’ও পিছিয়ে ছিল না। একটা ‘সামান্য’ গল্পকে কেন্দ্র করে ‘অসামান্য উত্তেজনার ঝড়’ ওঠার কথা লিখেছিলেন বুদ্ধদেব নিজেও। অবশ্য এরও আগে বুদ্ধদেবের প্রথম উপন্যাস ‘সাড়া’ এমনকি সতেরো আঠারো বয়সে লেখা ‘বন্দীর বন্দনা’ কবিতাটিও একদিন রক্ষা পায়নি এই ধরনের আক্রমণ থেকে। ১৯৩২-৩৩ এর শীতকালে প্রবোধকুমার সান্যালের ‘দুয়ে আর দুয়ে চার’, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র ‘বিবাহের চেয়ে বড়ো’, ‘প্রাচীর ও প্রান্তর’ আর বুদ্ধদেব বসুর ‘এরা আর ওরা এবং আরো অনেকে’ সদ্য প্রকাশিত এই উপন্যাস চতুষ্টয়ের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ এনেছিলেন জনৈক প্রভাবশালী প্রাইভেট প্রসিকিউটর। লালবাজারে তলব পড়েছিল। শুনানি চলেছিল টানা সত্তর দিন আর পরবর্তী পাঁচ অথবা দশ বছরের মধ্যে সে বই তিনি প্রকাশ করতে পারবেন না এমনকি তার পরেও প্রকাশ করতে পারবেন কেবলমাত্র পুলিশের অনুমতি নিয়ে, আদালতে এই জাতীয় একটি মুচলেকা দিয়ে সে যাত্রা রেহাই পেয়েছিলেন লেখক। এই অভিযোগ আর বিচার-প্রহসনের বিবরণ স্বয়ং বুদ্ধদেবই লিখে গেছেন তাঁর ‘আমার যৌবন’ বইতে। তবে ‘রাত ভ’রে বৃষ্টি’র ক্ষেত্রে যা ঘটল তা একেবারেই অকল্পনীয়। ১৯৬৬ সালের ‘জলসা’ পত্রিকায় প্রথম ছাপা হয়েছিল উপন্যাসটি, বই আকারে আত্মপ্রকাশ করল পরের বছর আর ১৯৬৯- এ এর বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ আনলেন আইন কলেজের ছাত্র জনৈক নীলাদ্রি গুহ। লেখক, প্রকাশক, মুদ্রক সকলেই জড়িয়ে পড়লেন। একদা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা ও বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক, বাংলা ভাষার বিশিষ্ট লেখক ৬১ বছর বয়সি বুদ্ধদেবকে উঠতে হল কাঠগড়ায়। অবশ্য এর মাত্র বছর খানেক আগেই ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত সমরেশ বসুর ‘প্রজাপতি’ উপন্যাসটি যখন অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিল, আসামী পক্ষের সাক্ষী হিসেবে আদালতে উপস্থিত হয়েছিলেন বুদ্ধদেব। সে মামলার বিবরণ ছাপাও হয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকায়। এবার নিজের উপন্যাসের জন্য প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে প্রাথমিক ভাবে দোষী সাব্যস্ত হলেন বুদ্ধদেব। অশ্লীল ও সমাজের পক্ষে অনিষ্টকারী হিসেবে চিহ্নিত হল ‘রাত ভ’রে বৃষ্টি’। বই এমনকি তার পাণ্ডুলিপিও পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হল। লেখককে খানিকটা স্বস্তি দিয়েই নিম্ন আদালতের রায় রিভিশনের আর্জি মঞ্জুর হল। মামলা উঠল হাইকোর্টে। যদিও যে উদারচেতা জজ সাহেবের এজলাসে মামলা ওঠার সম্ভাবনা ছিল সেটি না হওয়ায় খানিকটা বিচলিতই হয়েছিলেন বুদ্ধদেব। কনিষ্ঠা কন্যা রুমিকে চিঠিতেও ধরা পড়ে সেই আশঙ্কা – “বইটা (আপাতত) নিহত হবে ধরে নে”। কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনবছর রাহুগ্রস্ত থাকার পর অবশেষে হাইকোর্টের নির্দেশে লেখক প্রকাশক উভয়েই অশ্লীলতার দায় থেকে মুক্তি পেলেন। এই তিন বছরের মধ্যে কিন্তু অনেকগুলি ঘটনা ঘটে গেছে। ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ নাটকের জন্য ১৯৬৭ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন বুদ্ধদেব, ১৯৭০ এ ভূষিত হয়েছেন ‘পদ্মভূষণ’এর মতো জাতীয় সম্মানে। আর আদালতের নির্দেশে ‘রাত ভ’রে বৃষ্টি’ যতদিন নিষিদ্ধ থেকেছে ততদিন বাজার ছেয়ে গেছে তার একটি তস্কর সংস্করণে। তবে সেদিনের হুজুগে যাঁরা ‘রাত ভ’রে বৃষ্টি’ কিনেছিলেন তাঁদের অনেকেই যে ‘অশ্লীলতা’ খুঁজে হন্যে হয়েছিলেন সেকথা জানিয়েছেন দময়ন্তী,তাঁকে লেখা বাবার একটি চিঠির ফুটনোটে।

আজকের বিশ্বায়িত মিডিয়া শাসিত নাগরিক মননে অশ্লীলতার অভিযোগে নিষিদ্ধকরণের এই ইতিহাস স্বভাবতই হাস্যকর আর অবান্তর তবু যদি একবার ফিরে পড়া যায় বইটি, ভাবার চেষ্টা করা যায় কী এমন আছে যাকে ভাবা হয়েছিল সমাজের পক্ষে অনিষ্টকারী তখন প্রথমেই মনে পড়ে যায় মন্দার মুখোপাধ্যায়ের দাদামশায়ের তাচ্ছিল্য ভরা সেই মূল্যায়ন – কী বিষয়, না স্বামীকে ছেড়ে পরপুরুষে আসক্তি। কিন্তু সত্যিই কি সেটাই কারণ? বাংলা সাহিত্যের একেবারে সূচনা পর্ব থেকেই তো পরকীয়া প্রেমের ছড়াছড়ি। এ নিয়ে বাঙালি পাঠকের শুচিবায়ুগ্রস্ততা তেমন উচ্চকিত হওয়ার কথা নয়। আসল অস্বস্তি বোধহয় একটি মেয়ের (যে আবার একজনের স্ত্রী এবং মা) পরকীয়া সহবাসের নিতান্ত অকপট ও নিরাবেগ স্বীকারোক্তি – “হ’য়ে গেছে – ওটা হ’য়ে গেছে – এখন আর কিছু বলার নেই। আমি, মালতী মুখোপাধ্যায়, একজনের স্ত্রী আর একজনের মা, আমি ওটা করেছি। করেছি জয়ন্তর সঙ্গে, জয়ন্ত আমাকে চেয়েছে, আমিও তাকে”। মনে হয় উপন্যাস সূচনায় নায়িকার বয়ানের প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক দ্যোতক দুটি শব্দ ‘স্ত্রী’ এবং ‘মা’ আর স্বনির্বাচিত ক্রিয়া দ্যোতক ‘করেছি’ এবং ‘চেয়েছি’র টানাপোড়েনেই সেদিন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সাধের ঘরগেরস্তি। ১৯৬৭ সালে বুদ্ধদেব বসু যখন এই উপন্যাস লিখছেন নারীমুক্তি বিষয়টি তখন ইউরোপেই যথেষ্ট নবীন আর দুস্তর সমুদ্র পেরিয়ে আমাদের দেশে তার ঢেউ এসে পৌঁছোতে তখনও ঢের দেরি। কবিতা সিংহের মতো দু’একজন হয়তো সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান নিয়ে সরব হতে শুরু করেছেন কিন্তু মূলধারার বাংলা সাহিত্যে বিশেষত কথাসাহিত্যে সে প্রসঙ্গ প্রায় অনুপস্থিত। সেখানে এমন একটি শক্তিশালী নারীবাদী বয়ান পুরুষতান্ত্রিক ‘সুস্থ’ সমাজে যে বেশ খানিকটা আলোড়ন তুলবে তা বলাই বাহুল্য।

উপন্যাসে একজন মেয়ে হিসেবে মালতী তার বিশিষ্ট অস্তিত্ব বুঝতে পারে সেইদিন যেদিন সে রজস্বলা হয়। অর্থাৎ তার নারী হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতায় প্রথমাবধি জড়িয়ে থাকে শরীরের বোধ। এই অনুভূতি তার নিজস্ব হলেও আসলে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতারই অঙ্গ কারণ তার শিক্ষায় ও চেতনায় একটি নারী-শরীর, পুরুষ-শরীরের বিপ্রতীপে অবস্থিত এবং সেই বিপরীতের জন্যই সমর্পিত। কিশোরী মালতী যতই পূর্ণ নারীত্বের দিকে এগোয় ততই প্রবল হতে থাকে নিজের শরীরের প্রতি তার অধিকার বোধ যদিও তার সবটাই পুরুষতান্ত্রিক রাজনীতির দ্বারা নির্ধারিত। এরপর নয়নাংশুর সঙ্গে প্রেম ও বিবাহ তার সরল সুখে যোগ করে আরো কিছু নতুন মাত্রা। ‘স্ত্রী’ – সমাজনির্দিষ্ট এই নতুন ভূমিকায় আরম্ভ হয় তার যাত্রা। আজকের পাঠক হিসেবে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে মালতীর চেতনা তখনো পর্যন্ত ‘পুরুষ-দৃষ্টি’ (মেল গেইজ) দ্বারা অধিকৃত। নারীবাদী তাত্ত্বিক লরা মালফির মতে এই ‘পুরুষ-দৃষ্টি’ এক অসম ক্ষমতার দ্যোতক। এক্ষেত্রে দ্রষ্টা পুরুষ, দ্রষ্টব্য নারীর ওপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আধিপত্য কায়েম করে তাকে পরিণত করে একটি পণ্য-সামগ্রী বা কমোডিটিতে। কোনো অস্ত্র নয়, নয় কোনো নিগ্রহ বা বঞ্চনা, কেবলমাত্র একটি চাহনিই এখানে পরম শক্তিশালী আয়ূধ কারণ সামাজিক হেজিমনির কারণে মেয়েরা ওই চাহনির নিরিখেই নিজেদের মূল্যায়ন করে এবং জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের খাঁচায় স্বেচ্ছায় বন্দি হয়ে যায়। নৃতাত্ত্বিক পিয়ের বোর্দিউ এবং দার্শনিক মিশেল ফুকোর তত্ত্বও এই মতকেই সমর্থন করে। ‘রাত ভ’রে বৃষ্টি’র কিশোরী, তরুণী এবং সদ্য বিবাহিত মালতীর মধ্যে এই স্বেচ্ছায় পুরুষ-দৃষ্টিতে বন্দিনি এক নারীকেই প্রত্যক্ষ করি আমরা – স্ব-ইচ্ছায় কিন্তু স্ব-চেতনায় নয়। এই খাঁচা ভাঙার কোনো রকম প্রয়াসই যে পুরুষতান্ত্রিক হেজিমনির পক্ষে স্বস্তিকর নয় সেকথা ব্যাখ্যা করে বলার স্বভাবতই আর কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

‘রাত ভ’রে বৃষ্টি’র এক দশকেরও বেশি সময় আগে প্রকাশিত হয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ‘মীরার দুপুর’। ঘরে বাইরে সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব সামলে মীরার চাহিদা ছিল একান্ত নিজস্ব একটু সময়। সেই একলা সময়ে একাধিক পুরুষসঙ্গীর সাহচর্য ঘটলেও শারীরিক সম্পর্কের কোনো অবকাশ ছিল না আর তাই হয়তো সমাজ-হিতৈষীর দল গেল গেল রব তোলেননি। কিন্তু মালতীর চাওয়া তথা অপ্রাপ্তির বোধ আরম্ভই হয়েছে একটি বিবাহ-অতিরিক্ত যৌন অভিজ্ঞতাকে ঘিরে আবার তার বিবরণও উপস্থাপিত হয়েছে মালতীর নিজের বয়ানে। অনাচারের একেবারে হদ্দমুদ্দ! ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত কেট মিলেটের ‘সেক্সুয়াল পলিটিক্স’ বইটি নারীবাদের তত্ত্বে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল। লিঙ্গ-রাজনীতির প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করে মিলেট সেখানে ক্ষমতা-দ্বন্দ্বের মুল হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন পিতৃতন্ত্রকে, বলেছিলেন বিবাহই হচ্ছে সেই প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে নারীর ওপর পুরুষ তার আধিপত্য কায়েম রাখে। মালতীর পক্ষে এই তত্ত্ব জানা সম্ভব ছিল না, সম্ভব ছিল না তার স্রষ্টার পক্ষেও অন্তত সেই ১৯৬৭ সালে। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার সূত্রে একসময় মালতী বুঝে যায় তার প্রেমিক ও স্বামী, শিক্ষিত ও তথাকথিত আধুনিকমনস্ক নয়নাংশুর ‘পাগলের মতো’ ভালোবাসা যাতে সে নিজেও মুগ্ধ ছিল একদিন তা আসলে চরম স্বার্থপরতারই নামান্তর। মালতীর শরীর কিংবা মন কোনোটাকেই নয়নাংশু বোঝে না বা বোঝার প্রয়োজনই বোধ করে না। মালতীর বিয়ের আগের কুড়িটা বছরকে সে যেমন পুরোপুরি উড়িয়ে দেয় তেমনি বিয়ের পরের জীবনটাকেও বাঁধতে চায় নিজের পছন্দের ছকে।( বুঝতে অসুবিধে হয় না মালতীকে নিজের মনের মতো করে গড়ে তোলার নয়নাংশুর এই প্রকল্প আসলে লিঙ্গ- আধিপত্য কায়েম রাখারই এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আর এই তথাকথিত উদার মানসিকতার শরিক হয়ে মালতীও ক্রমশই আটকে পড়েছে এক হেজিমনি থেকে আরেক হেজিমনির বৃত্তে।) আর বস্তুত এখানেই তৈরি হয়ে যায় জয়ন্তর গ্রহণযোগ্যতা। জয়ন্ত গ্রহণ করে মালতীর জীবনের সবটুকু – তার সমস্ত অতীত এবং বর্তমান। তার ‘সাহসী’ ‘দ্বিধাহীন’ ভালোবাসাই মালতীকে এগিয়ে দেয় আত্ম আবিষ্কারের পথে আর এই প্রক্রিয়ায় মালতীর ‘আমি’ ও তার ‘চাওয়া’ দুটোই একসময় এক হয়ে যায়। একজন নারী হিসেবে তার অস্তিত্ব আর মানুষ হিসেবে তার ব্যক্তিত্ব পরস্পরকে ছুঁয়ে ফেলে আর তখনই সমাজ নির্দিষ্ট ভূমিকা থেকে তার মুক্তি ঘটে যায়। সমস্ত হেজিমনিকে উপেক্ষা করে সে তখন উপভোগ করতে পারে স্বনির্বাচিত অলজ্জ অকপট সম্ভোগের শীর্ষবিন্দু। ১৯৬৩ সালে বেটি ফ্রিডান তাঁর ‘দ্য ফেমিনিন মিস্টিক’ বইতে এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে মেয়েরা ঘর-সংসারের দাসত্বে আবদ্ধ এবং ‘স্ত্রী’ ও ‘মা’ এই দুই ভূমিকার দ্বারাই তাদের সমগ্র অস্তিত্ব নিয়ন্ত্রিত। ‘ঘরকন্না’ তাদের পক্ষে এক আরামপ্রদ কনসেনট্রেশন ক্যাম্প ছাড়া আর কিছুই নয় আর তাই তাদের উচিত বিবাহিত জীবনের সীমানার বাইরে বেরিয়ে নিজেদের অস্তিত্বের রসদ খুঁজে নেওয়া। জার্মেন গ্রীর আবার আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়ে জোর দিয়েছিলেন মেয়েদের লিঙ্গ নির্দিষ্ট ভূমিকার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ওপর। মেয়েদের তিনি প্ররোচিত করতে চেয়েছিলেন দুঃসাহসিক যৌন পরিক্রমায়। মালতী অবশ্য গ্রীর কথিত বাছবিচারহীন যৌন সংসর্গে আগ্রহী নয়। সে শুধু বেটি ফ্রিডানের মতো জীবন থেকে নিজের চাহিদা মতো আরেকটুখানি বেশি কিছু আদায় করে নিতে চায় আর তা নিতে গিয়ে যদি প্রচলিত সামাজিক বিধানকে লঙ্ঘন করতে হয় তাতেও তার কোনো দ্বিধা নেই। সঙ্গম তার কাছে খুব বড়ো ব্যাপার নয় কারণ সে জানে সাত সন্তানের মা হয়েও কোনো মহিলা কুমারী থেকে যেতে পারেন। ঘরে ঘরে হয়তো এমন অজস্র গৃহিণী আছেন যাঁরা একটা বোবা শরীর নিয়েই কাটিয়ে দিয়েছেন দীর্ঘ বিবাহিত জীবন সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অবহিত না হয়ে। তার জীবনও হয়তো এভাবেই কেটে যেত যদি না তার জীবনে শুরু হত জয়ন্ত অধ্যায়। এইখানে এসে যৌন সম্ভোগ কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট শারীরিক ক্রিয়ার সীমায় আবদ্ধ না থেকে পেয়ে যায় এক মানবিক মাত্রা, যুক্ত হয়ে যায় একটি মেয়ের আত্ম আবিষ্কারের প্রক্রিয়ার সঙ্গে। একদা যাঁরা একটি মেয়ের বয়ানে তার যৌন সম্ভোগের বিবরণে শিউরে উঠেছিলেন, সমাজকে এই চরম অনিষ্টের হাত থেকে রক্ষা করতে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন কিংবা গোপনে নিষিদ্ধ উত্তেজনার আঁচ পোয়াতে চেয়েছিলেন তাঁরা বইয়ের এই দিকটার কথা হয়তো ভেবে দেখার অবকাশই পাননি। একেবারে ভুল কারণে একটি বই অনেকগুলি বছর সাধারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে গেছে এবং আরো ভুল কারণে বেস্ট সেলার হয়েছে।