গোণ্ড রামায়ণী গ্রন্থটি সম্পর্কে কিছু কথা

বাসু আচার্য

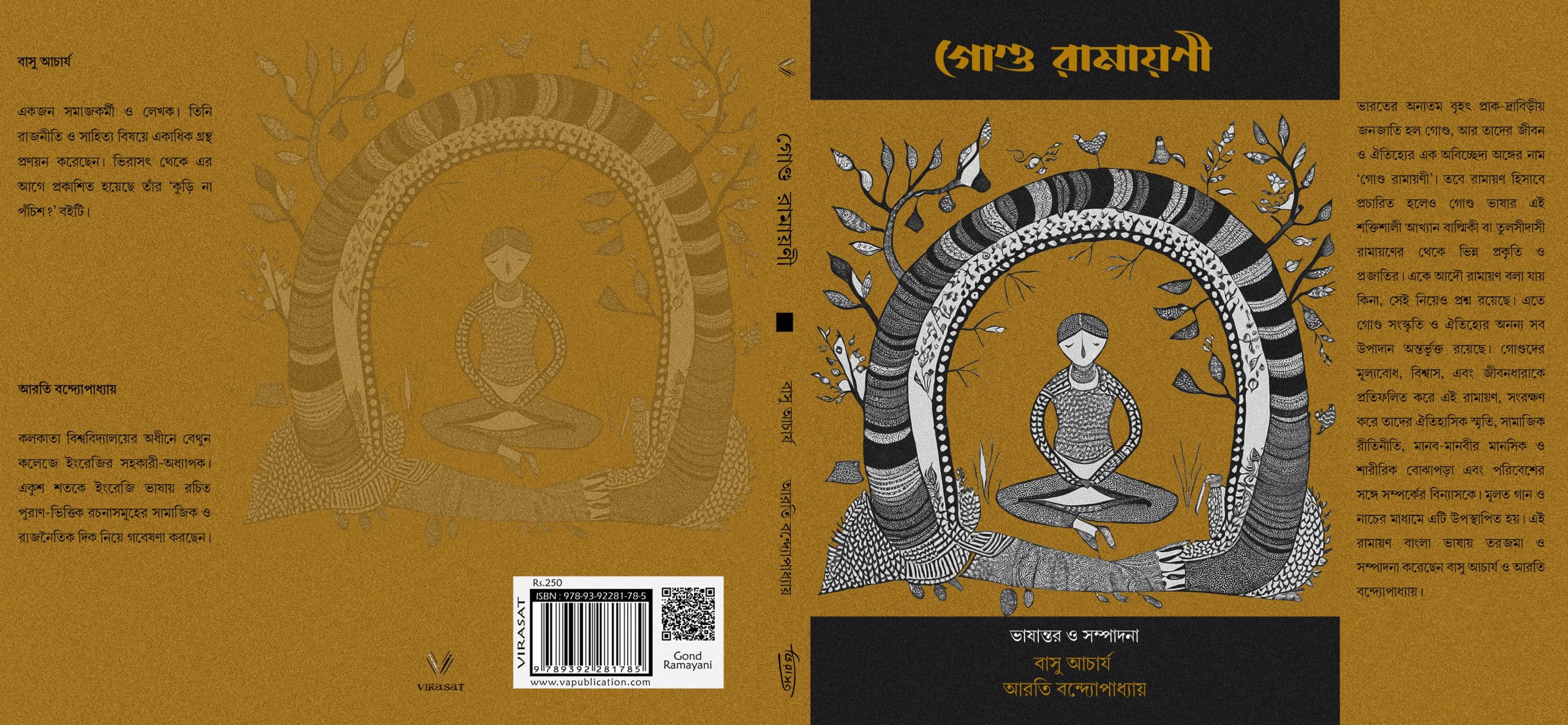

গোণ্ড রামায়ণী ভাষান্তর ও সম্পাদনা - বাসু আচার্য ও আরতি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশক - ভিরাসৎ আর্ট পাবলিকেশন মুদ্রিত মূল্য - ২০০ টাকা

গল্পের শুরু বছরখানেক আগে। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর আর্টসের একটা সেমিনারে গিয়ে দেখি ওদের বুকস্টোরে গোণ্ডদের মধ্যে প্রচলিত রামায়ণ গানের একটা সংকলন বেরিয়েছে। মূল গোণ্ডী পাঠের পাশাপাশি রয়েছে তার হিন্দি তরজমাও। এর আগে, কাজের প্রয়োজনে, গোণ্ডদের সম্পর্কে একটুআধটু পড়াশোনা করেছিলাম, তাদের রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাদির টুকরো টুকরো গল্পও পড়েছিলাম। একবার, একটা রামায়ণ গানের পারফরমেন্স দেখারও সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ পাঠ এই প্রথম পেলাম হাতে। বইটা পড়তে পড়তে অবশ্য লক্ষ করলাম, আমি আগে যা পড়েছি এবং কোরাপুটের পাহাড়ি গ্রামে যা অবাক বিস্ময়ে দেখেছি, তার সঙ্গে এই পাঠ হুবহু মিলছে না, গল্প-কাঠামোতে কিছু কিছু তফাৎ রয়ে যাচ্ছে–যা আসলে থাকাই স্বাভাবিক।

বইটা পড়ে এমনই মুগ্ধ হলাম যে অনুবাদ করতে বসে গেলাম কলকাতা ফিরেই। বেথুন কলেজের ইংরেজির অধ্যাপিকা ও আমার বন্ধু আরতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ করলাম কাজটায় আমার সঙ্গে হাত লাগাতে। দুজনে মিলে অনুবাদ করে, সেই টেক্সটের আগে প্রায় চল্লিশ পাতার দীর্ঘ একখানা ভূমিকা লিখে পাঠিয়ে দিলাম কুমারদা, বিশিষ্ট সমাজকর্মী এবং গবেষক কুমার রাণার কাছে। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বেশ বড়সড়ো একটা মুখবন্ধ লিখলেন তিনি। পূর্ব ভারতে গোণ্ড শিল্পকলা নিয়ে যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য পার্থপ্রতিম রায়কে বললাম অলংকরণ এবং প্রচ্ছদ করে দিতে। খুশি মনেই কাজটা করলেন তিনি। জানতে পেরে, ভিরাসৎ আর্টের কর্ণধার গণেশপ্রতাপ সিং বই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। সব মিলে ব্যাপারটা বেশ দাঁড়িয়ে গেল। বাংলা ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হল “গোণ্ড রামায়ণী”। তবে শেষ কথা তো পাঠকই বলবেন।

বলা বাহুল্য, সারা দেশজুড়ে যখন রাম, রাম মন্দির, রামায়ণ ইত্যাদি নিয়ে তীব্র বিতর্ক চলছে, তখন এইরকম একটা বই কেন বার করছি এই নিয়ে লোকের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে। এর উত্তরটা একটু গুছিয়ে বলা প্রয়োজন। আরতির কাছে এটা একটা বিশুদ্ধ স্কলারলি একসরসাইজ, সেটা নিখাদ সাহিত্যের জায়গা থেকে হোক, গোণ্ড লোকসংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালি পাঠককে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে হোক, কিংবা এর একপ্রকার ইকফেমিনিস্ট প্রকৃতির কারণেই হোক। কিন্তু আমার কাছে, বলতে দ্বিধা নেই, ব্যাপারটা ঠিক স্কলারলি নয়। মহাকাব্যকে ইতিহাস বানিয়ে ফাশিস্ত শক্তি যেভাবে আমাদের হিন্দু-মুসলিম যুগ্ম সাধনার পরিবেশটাকে বিষিয়ে দিয়ে হিন্দুত্বের নামে জনগণকে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিচ্ছে এবং সেই সুযোগে নগ্নভাবে কর্পোরেট পুঁজির দালালি করছে, তাতে সব ফ্রন্টেই প্রতিরোধ গড়ে তোলা দরকার, বড় করা দরকার মাঠটাকে। ঠিক সেই জন্যেই কাজটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। গোণ্ড রামায়ণ আমার কাছে এক বিশেষ আয়ূধ, যা দিয়ে ফাশিবাদের রথের চাকা কিছুটা হলেও মাটিতে বসিয়ে দেওয়া যায়।

যাঁদের এই রামায়ণ, সেই গোণ্ডরা হল মধ্য ভারতের ৪৭টা জনজাতির মধ্যে অন্যতম প্রধান জনজাতি, যাদের সংস্কৃতির ওপর দীর্ঘদিন ধরে ব্যাপক হামলাদারি চালিয়ে আসছে মনুবাদী ভারত রাষ্ট্র। বছর তিনেক আগে আলজাজিরা-তে অবুজমারের এক গোণ্ড মহিলা মাওবাদীর সাক্ষাতকার বেরিয়েছিল, যেখানে তিনি বলেছিলেন: “Since childhood, I was not conscious of our tribal identity. I studied in a school where we learned about the Hindu religion and Hindu way of life. We had begun feeling that the practices of our own religion were not relevant any more. There was also a belief that tribal culture is that of ‘demons’ and, therefore, inferior.” সেই মহিলা বলেছিলেন নিজের আদিবাসী সত্তা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল হয়ে উঠলেন মাওবাদী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পরে। ছোট থেকে ভারত রাষ্ট্রের পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থায় তিনি নিজের এই সত্তাকে, সংস্কৃতিকে এক অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বলেই জেনে এসেছিলেন। বহু মানুষের বহু জনতার দেশ ভারত যে সাংস্কৃতিক হেটেরোজিনিটি নিয়ে গড়ে উঠেছে, পুঁজির স্বার্থে সেটাকে ভেঙে দেওয়ার কাজকে ত্বরান্বিত করেছে মোদি-যোগীদের হিন্দুত্ববাদ। আর এই কারণেই আমার কাছে গোণ্ড রামায়ণটা অনুবাদ করা এক গুরুত্বপূর্ণ অবশ্য কর্তব্য।

একটু পড়াশোনা করলেই জানা যাবে, গোণ্ডরা প্রকৃত প্রস্তাবেই অ্যাবরিজিনাল, একেবারে আদিমতম অধিবাসী, দ্রাবিড়ীয় সভ্যতারও আগের মানুষ। এদের জিনের গঠন মুন্ডাদের সঙ্গে মেলে, যারা প্রায় সাত হাজার বছর আগে এই ভূমিতে বসবাস শুরু করে। বিশিষ্ট গোণ্ড গবেষক মতিরাবণ কাঙালির মতে গোণ্ডগুরু লিঙ্গোদেবের জন্মই হয়েছিল আট হাজার বছর আগে। তবে মনে রাখতে হবে, এদের অস্ট্রো-এশিয়াটিক জেনেটিক স্ট্রাকচার সত্বেও ভাষা কিন্তু মুন্ডারীর সঙ্গে সম্পর্কীত নয়, বরং দ্রাবিড়ীয় প্রকৃতির। দ্রাবিড়রা প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে এখানে এসেছিল, অর্থাৎ মুণ্ডাদের প্রায় দুই হাজার বছর পরে। সেই দিক থেকে দেখলে আর্যদের ঢের আগে গড়ে উঠেছিল প্রাক-দ্রাবিড়ীয় এই গোণ্ডী সংস্কৃতি।

অবশ্য গোণ্ডরা নিজেদেরকে কখনো গোণ্ড বলে পরিচয় দেয়নি বা আজও দেয় না। এই নাম তথাকথিত সভ্যজগতের মানুষদের দেওয়া। সম্ভবত ষোড়শ শতকে মুঘল আমলে এর শুরু। অনেকের মতে দ্রাবিড় “কোন্ধ” বা পাহাড় থেকে, “পাহাড়বাসী জনগণ” বোঝাতে এদের নাম হয়েছে গোণ্ড। তবে এই মত অনেক পণ্ডিতই স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে “গোণ্ডলা” বা সম্প্রদায় থেকে এই নামের উৎপত্তি। গোণ্ডরা নিজেদের বলে “কোই” বা “কইতুর”। এর মানে গর্ভ। তাদের সমাজে “কোয়ামুড়ি” একটা চালু কথা। অর্থাৎ পৃথিবীর গর্ভজাত মুড়ি বা সন্তান। গোণ্ড জনজাতির মধ্যে অসংখ্য উপজাতি রয়েছে। স্থানিক বৈচিত্র মেনে রয়েছে তাদের নানান রীতিনীতি ও সংস্কৃতি। মনে রাখা দরকার, গোণ্ড জনজাতিকে যেহেতু একটা আমব্রেলা টার্ম, তার অন্তর্গত গোষ্ঠীগুলোকে এক্ষেত্রে “উপজাতি” বলা হচ্ছে, মিনিস্ট্রিমের উপজাত হিসাবে নয়।

প্রকৃতির সঙ্গে গোণ্ডদের নিবিড় যোগাযোগ। তাদের যতগুলো গোত্র আছে, তার প্রত্যেকেরই, কিছু ব্যতিক্রম বাদে, রয়েছে তিনটে করে টোটেম: একটা গাছ, একটা পশু, একটা পাখি। এদের গণ-গোত্রগুলোর নামের মধ্যে “আম” শব্দটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, গোণ্ডী ভাষায় যার অর্থ গাছ। প্রকৃতির প্রশ্নটা তাদের কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে একটা সময়ে প্রাচীন মৃতদেহ দাহকার্য প্রথা গোণ্ড সমাজে অস্বীকৃত হয় এবং শুরু হয় মিট্টি সংস্কার না গোড় দেওয়া।

গোণ্ডরা সেই অর্থে ঠাকুর-দেবতা মানে না, তবে এদের নিজস্ব সৃষ্টিতত্ত্ব আছে, এবং সেটা যথেষ্ট ইন্টারেস্টিংও বটে। যে রামায়ণ কাহিনীগুলো আমাদের বইতে আমরা অনুবাদ করেছি, তার ভূমিকায় সেই সৃষ্টিতত্ত্ব ডিটেলে আলোচনা করা আছে। গোণ্ডরা মূলত বড়দেবের উপাসক। আর.ভি. রাসেল যদিও এদের প্রায় হিন্দু বানিয়ে দিয়েছিলেন, আদতে সেটা ঘটনা নয়। গোণ্ডরা মনে করে সাল্লা আর গাংরা অর্থাৎ পুরুষ এবং প্রকৃতির যুথবদ্ধতার মধ্য দিয়েই মহাবিশ্ব গতি লাভ করে এগিয়ে যায়। ব্যাপারটা অনেকটা চৈনিক ইয়িং আর ইয়াংয়ের মত। মতিরাবণ কাঙালী মনে করেন, পরবর্তীকালে হিন্দু ধর্মের শিব-পার্বতীর ধারণা এই সাল্লা-গাংরা থেকেই এসেছে। ব্যপারটা কিন্তু আদৌ অস্বাভাবিক নয়। গোণ্ড সমাজ যে বিশেষ সংগঠিত ধর্মমত দ্বারা পরিচালিত, যার কোড বা বিধিমালার নাম “কোয়া পুনেম”, তা গোণ্ড গুরু লিঙ্গোদেবের সৃষ্টি। এই লিঙ্গোদেবের অনেক লীলা, এমনকি তাঁর নাভিতে উজ্জল মণির অবস্থান কৃষ্ণের কথা মনে করিয়ে দেয়, মনে করিয়ে দেয় সমন্ত্যকের গল্প।

কথিত আছে, গোণ্ডদের প্রথম শম্ভু বা রাজা, যাঁর নাম কোসোডুম, তাঁর স্ত্রী মূলাকে নিয়ে মানবতার কল্যাণে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এক ত্রিমুখী পথ, যাকে গোণ্ডী ভাষায় বলে ‘মুণ্ডণ্ডল সারি’। এই মত অনুযায়ী ত্রিশূলের তিনটে ফলার মতোই বজায় রাখতে হয় মানুষের বৌদ্ধিক, মানসিক এবং দৈহিক সমতা। এই পথ অনুসরণ করেই লিঙ্গোদেব নির্মাণ করেছিলেন তাঁর গণ্ডি সমাজ সংক্রান্ত নীতিমালা, যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আত্মসেবার পরিবর্তে সমাজের সকলকে সেবা করা। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম যে, যুথবদ্ধ সমাজ যদি উন্নত হয়ে ওঠে, তাহলে ব্যক্তি মানুষও স্বাভাবিকভাবেই উন্নত হবে। এই কারণেই আজও যখন গোণ্ডীরা একে অপরের সঙ্গে দেখা করে, তখন পরস্পরের উদ্দেশে তারা “জয় সেবা” উচ্চারণ করে অভিবাদন জানায়। লিঙ্গোদেব তাঁর শিষ্যদের শিখিয়েছিলেন মানুষকে ভালবাসতে। সেই শিক্ষাই যুগ যুগ ধরে গোগুদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন-সংবিতে অনুশীলিত হচ্ছে।

আর্যদের সামরিক অভিযান ও বসতি স্থাপনের পরিণামে তাদের প্রভাব গোণ্ডদের মধ্যে ভাল রকম পড়লেও গোণ্ড মানুষজন আজও “গোণ্ডী পুনেম” অনুসারেই জীবনযাপন করে; এখনও বড়দেবকেই পুজো করে, ত্রিশূলমার্গ বা শম্ভু-শেককে অনুসরণ করে। তাদের নিজস্ব পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমেই গোণ্ড সমাজ আজও নিয়ন্ত্রিত হয়। এ হেন এক সমাজের রীতি ও সাংস্কৃতিক দিকগুলো সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম সেরা উপাদান হল “গোণ্ড রামায়ণী”, গোণ্ড মহাভারত বা “পাণ্ডবাণী” এবং গোণ্ডদের পৌরাণিক কাহিনী সমাহার “গোণ্ডবাণী”। এখানে অবশ্য আমরা কেবল রামায়ণটুকু নিয়েই কথা বলব।

ভারতের বিবিধ লোকসমাজ ও জনজাতির মধ্যে রামায়ণ এবং তার নানান চরিত্র সম্পর্কিত বহু আখ্যান প্রচলিত। এর কিছু মূলানুগ, কিছু আবার অন্যরকম। যে-সমস্ত আখ্যান মূল বাল্মীকি রামায়ণ কিংবা ষোড়শ শতকের তুলসিদাসী ‘রামচরিতমানস’-এর মতো বহুল প্রচারিত কাঠামো থেকে আলাদা, সেগুলোকে সাধারণত আমরা রামায়ণের বিকল্প পাঠ হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত। স্বভাবতই, এখানে রামায়ণের মহাকাব্যিক গল্পগুলো সম্প্রসারিত হয় এবং নানান মৌলিক বিষয় যুক্ত হওয়ার ফলে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। মূল গল্প-কাঠামোর এই সমৃদ্ধকরণ ও সম্প্রসারণ হেতু তাতে উপগল্প আকারে যোগ হয় অনেক আঞ্চলিক কিংবদন্তি এবং ঘটনা, যা মূল গল্পের শাখাপ্রশাখা বৃদ্ধি করে এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। এগুলোকে রামানুজন চিহ্নিত করেছেন “রামকথা” হিসেবে। এই সব রামকথা রামায়ণের প্রভাবে গড়ে উঠলেও তা রামায়ণ নয়৷ পলা রিচম্যানের মতো লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ এবং পণ্ডিতেরা মনে করেন, রামায়ণ ও মহাভারত থেকে অনুপ্রাণিত লোকগীতি ও কবিতায় স্থানীয় উপাদান সমূহের গুরুত্ব বিশেষভাবে লক্ষ্মণীয়। তাঁদের মতে, এর দ্বারাই মহাকাব্যের স্থানীয়করণ ঘটে এবং তা বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে।

তবে গোণ্ড রামায়ণকে এই ক্যাটাগরিতে ফেলা যায় কিনা, সেই নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। অনেকে যদিও বলেছেন রামায়ণ যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে এই গল্পের শুরু, আমার মনে হয় এগুলো নেহাতই ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে বলা ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। গোণ্ড রামায়ণীর গল্পগুলোতে বাল্মীকি এবং অন্যান্য প্রচলিত রামায়ণের মতোই “অগ্নিপরীক্ষা”, “পাতাল প্রবেশ”, “হরণ” ইত্যাদি প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। তবে, তা কতটা বাল্মীকি বা অন্যান্য রামায়ণের প্রভাব, সে নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। আসলে, এগুলোকে রামকথাও বলা ঠিক নয়। রামায়ণের মূল উপজীব্য রাম-রাবণের যুদ্ধ। রামকথাগুলো যত শাখা-প্রশাখা বিস্তার করুক না কেন, এই মূল উপজীব্য থেকে কখনো সরে যায়নি। এমনকি জৈন রামায়ণ, যা প্রচলিত রামায়ণ থেকে অনেকটাই আলাদা এবং অনেক ক্ষেত্রেই বিপরীতমুখী, সেখানেও রাম-রাবণ যুদ্ধের মূল কাহিনি অক্ষত রয়েছে। কিন্তু গোণ্ডী ভার্শনে সেসবের বালাই নেই।

বৌদ্ধদের ‘দশরথ জাতক’ থেকে বাল্মীকি রামায়ণ, না বাল্মীকি রামায়ণ থেকে দশরথজাতক, সেই নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। বিতর্ক আছে এই নিয়েও যে বাল্মীকি রামায়ণের রাম-রাবণ যুদ্ধ ও সীতা-হরণ অংশ ইলিয়াড থেকে অনুপ্রাণিত, না অনুপ্রাণিত নয়। হেবার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখরা মনে করেন রামায়ণের কাহিনী-কাঠামো দশরথজাতক আর ইলিয়াড থেকে অনুপ্রাণিত, বাল্মীকির সঙ্গে পুরাণে উল্লেখিত ঋষি চ্যবনের এক ধরনের সম্পর্ক ও সাদৃশ্য আছে; উল্টোদিকে রেভারেন্ড ক্যামিল বুলকে, আমাদের নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীরা এই মত পরিষ্কারভাবে খণ্ডন করেন। তবে এঁদের প্রত্যেকেই এটা স্বীকার করেছেন যে, বিভিন্ন লোককথার মধ্যে রামায়ণী কাহিনী-কাঠামো ঢিলেঢালা ভাবে আগেই চালু ছিল, যার সঙ্গে নিজের সৃজনশীলতাকে মিলিয়ে তাঁর মহাকাব্য নির্মাণ করেছিলেন বাল্মীকি।

কিন্তু গোণ্ডী রামায়ণে সেই তর্কটুকু তোলারও অবকাশ নেই। গোণ্ড রামায়ণের কোনো কোনো টেক্সটে প্রচলিত লোক কাহিনীগুলোর অল্পবিস্তর ছাপ থাকলেও তা বাল্মীকীয় প্রভাব থেকে একেবারে মুক্ত এবং স্বতন্ত্র।প্রাগার্য এই জনজাতির রামায়ণ আসলে প্রচলিত লোককাহিনি সমূহের গোণ্ডীয় রূপ মাত্র। অতএব, একে রামায়ণী কাঠামোতে সম্পৃক্ত প্রতিপন্ন করার চেষ্টা আদতে ব্রাহ্মণ্যবাদী আত্মসাৎকে, তার পলিটিক্স অব ইনক্লুশনকে, মর্যাদা দেওয়া। গোণ্ড রামায়ণীর মৌল দিক হল মানবদেহ, যৌনতা, জীবন-মৃত্যু, সামাজিক ও যৌন উদ্বেগ সম্পর্কিত গোণ্ডী ডিসকোর্স। ফলে তুলনামূলক পুরাণকথার বিশ্লেষণ এবং বাল্মীকীয় বা তুলসীদাসীয় রামায়ণের সঙ্গে এর মিল-অমিল খোঁজার চেষ্টা এক ধরনের ফ্যালাসি। এই টেক্সটগুলোতে আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা প্রয়োজন গোণ্ডী আখ্যানগুলোর রূপ, তাদের আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক ও রূপকসমূহের প্রতি। এটা করা গেলে তবেই গোণ্ড রামায়ণ পাঠ ফলপ্রসূ হতে পারে।

সাধারণ ভাবে এই রামায়ণ সাতটা পৃথক গল্প নিয়ে গঠিত, যার মধ্যে প্রথম দু’টো নির্দিষ্টভাবে একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত। কিন্তু বাকি সবকটাকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনী বলা চলে। বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের রামায়ণের মতো এখানেও লক্ষ্মণই নায়ক। এখানে লক্ষ্মণ এবং সীতার যে গুরুত্ব, রামের তা প্রায় নেই বললেই চলে। গোগুরা যেন তার প্রতি অনেকটাই উদাসীন। রাম এখানে একটা ক্রুর জমিদার গোছের লোক, যে কখনও কখনও যুদ্ধে হেরে যায়, কাঠুরেদের ওপর জুলুম করে, বিপদে পড়লে পাণ্ডব মারসেনারিদের ওপর নির্ভর করে। বাল্মীকীয় এবং তুলসীদাসীয় রামায়ণের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ ব্যতীত এর সঙ্গে তথাকথিত আর্য বা ব্রাহ্মণ্য সমাজের রামায়ণের কোনো মিলই নেই। এমনকি এর একটা ভার্শনে সীতাকে তো রীতিমতো ব্যভিচারিণী হিসাবে দেখানো হয়েছে। তবে আমাদের অনুবাদগ্রন্থে ব্যভিচারিনী সীতার এই এপিসোডটা নেই কারণ এর গল্প-কাঠামোটা পেলেও মূল টেক্সট আমরা পাইনি। ৬০-এর দশকে গুলাব সিং নামে একজন এটা সংগ্রহ করেছিলেন।

যাইহোক, গণ্ড রামায়ণীর সাতটা পর্বের মধ্যে সীতার বনবাস সংক্রান্ত সপ্তম বা শেষের গল্পটা প্রচলিত রামায়ণগুলোর সীতার বনবাস পর্বের সঙ্গে ভালরকম সাযুজ্যপূর্ণ। বিষয়বস্তু এবং স্বাভাবিক চলনের দিক থেকে এই কাহিনি অন্যান্য কাহিনিগুলো থেকে একেবারেই আলাদা। একে সেই কারণে Sanskritisation-এর প্রভাবে প্রক্ষিপ্ত ভাবা খুব অস্বাভাবিক নয়।

শেষে বলতে পারি, এই বই, যা আরতি আর আমি বাংলায় তৈরি করেছি, সেটা একই সঙ্গে স্কলারলি, আকাদেমিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং সামাজিক কমিটমেন্ট থেকে করা। পড়ে ব্রাহ্মণ্যবাদ-বিরোধী মানুষ খুশি হলে, অনুসন্ধিৎসু মানুষ আনন্দ পেলে, এবং বর্ণবাদীরা গালাগাল করলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। মূল টেক্সটের তরজমার পাশাপাশি যে দীর্ঘ ভূমিকা রয়েছে, সেটাই এই বইটার অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে আমার অন্তত মনে হয়। পাঠক পড়ে তার মতামত জানালে বাধিত হবো।