মলয়লম সিনেমার আন্তর্জাতিকতা

অপরাজিতা সেন

ভারতের দক্ষিণের ক্ষুদ্র রাজ্য কেরল, সবুজ অরণ্য, বৃষ্টিমুখর নদী, নারকেলগাছের সারি আর প্রাচীন সংস্কৃতির মতোই সেখানে গড়ে উঠেছে এক গভীর বৌদ্ধিক ও নান্দনিক পরম্পরা—যার অন্যতম রূপ মলয়ালম সিনেমা। মলয়ালম সিনেমা শুধু দক্ষিণ ভারতের এক আঞ্চলিক চলচ্চিত্র ধারাই নয়; এটি ভারতীয় সিনেমার এক স্বাধীন বৌদ্ধিক দিগন্ত, যেখানে সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি ও দর্শন একত্রে মিশে গিয়েছে। এই সিনেমা তার সূচনালগ্ন থেকেই বাস্তব জীবনের ঘ্রাণ বহন করেছে—অলঙ্কার নয়, মানবজীবনের অন্তর্নিহিত সত্যকে পর্দায় রূপ দিয়েছে। মলয়ালম সাহিত্য, বিশেষত গল্প, কবিতা ও নাটক, এই চলচ্চিত্রের আত্মা হয়ে থেকেছে। কেরলের সামাজিক ইতিহাস, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অভ্যুদয়, বামপন্থী রাজনীতি, শ্রমজীবী মানুষের লড়াই, ধর্মীয় সংস্কার ও অস্তিত্বের প্রশ্ন—সব মিলে মলয়ালম সিনেমা এক জীবন্ত সমাজচিত্র হয়ে উঠেছে।

মলয়ালম চলচ্চিত্রের সূচনা ১৯২৮ সালে “বিগিনিং অফ দ্য এন্ড” নামের একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা দিয়ে শুরু হলেও, প্রকৃত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র “বিঁগা” বা “বালান” (১৯৩৮) থেকেই এই শিল্পের যাত্রা ধরা হয়। পরিচালক ছিলেন এস. এন. কৃষ্ণন এবং লেখক ছিলেন এম. কে. বোর্ডি। এটি ছিল প্রথম টকি ফিল্ম যা মলয়ালম ভাষায় নির্মিত। “বালান”-এর কাহিনি একটি অনাথ শিশুর সংগ্রাম ও সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—যা পরবর্তী মলয়ালম চলচ্চিত্রের সামাজিক বাস্তবতার ঐতিহ্য স্থাপন করে। সেই সময়ে যখন বাকি ভারতীয় চলচ্চিত্র পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে ব্যস্ত, মলয়ালম সিনেমা তখন থেকেই মানুষের জীবন, দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব ও সামাজিক শোষণ নিয়ে কথা বলতে শুরু করে।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে মলয়ালম সিনেমা এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে পৌঁছায়। ১৯৫১ সালে রিলিজ পায় “নীতিপতঙ্গল” এবং ১৯৫৪ সালে “নীলাম্বারি”, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১৯৫৪ সালে নির্মিত “নীলা কুয়েল” (Ramu Kariat পরিচালিত) ছবিটি মলয়ালম সিনেমার ইতিহাসে নতুন অধ্যায় রচনা করে। এটি ছিল প্রথম সিনেমা যা সাহিত্যিক কাহিনি থেকে প্রেরণা নিয়েছিল—মলয়ালম সাহিত্যের বিখ্যাত গল্পকার উদয়নাচনের রচনাকে অবলম্বন করে তৈরি। এখান থেকেই শুরু হয় সাহিত্যনির্ভর মলয়ালম সিনেমার ঐতিহ্য। কেরলের সাহিত্যিক পরিমণ্ডল—যেখানে থাকাঝি শিবশঙ্কর পিল্লাই, বৈকম মুহাম্মদ বশীর, এম. টি. বাসুদেবন নায়ার, ও. ভি. বিজয়ন, এন. পি. মুহাম্মদ প্রমুখ লেখকরা মানবজীবনের গভীর রূপ এঁকেছেন—তাঁদের রচনাই চলচ্চিত্রের কাহিনি হয়ে ওঠে।

থাকাঝি শিবশঙ্কর পিল্লাই ছিলেন কেরলের কৃষকজীবনের কবি। তাঁর “Chemmeen” (চেম্মীন) উপন্যাসটি মলয়ালম সাহিত্য ও চলচ্চিত্র দুই ক্ষেত্রেই মাইলফলক। ১৯৬৫ সালে রামু করিয়াট এই উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে নির্মাণ করেন “Chemmeen”। ছবিটি ছিল প্রথম মলয়ালম সিনেমা যা জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে প্রদর্শিত হয়। এক জেলে পরিবারের প্রেম, ধর্ম, জাতি ও বিশ্বাসের সংঘাত—চেম্মীন কেবল একটি প্রেমের গল্প নয়, এটি সমাজের ধর্মীয় কাঠামো ও শ্রমজীবী মানুষের মর্মকথা। ছবির চিত্রনাট্য লিখেছিলেন এম. টি. বাসুদেবন নায়ার, যিনি পরবর্তীকালে নিজেই এক অসাধারণ পরিচালক ও লেখক হিসেবে উঠে আসেন। “চেম্মীন” মলয়ালম সিনেমাকে ভারতের বাইরে নিয়ে যায়, তাকে আন্তর্জাতিক দর্শকের সামনে পরিচিত করে।

এই সময়ে মলয়ালম সাহিত্যের সঙ্গে সিনেমার সম্পর্ক আরও গভীর হয়। এম. টি. বাসুদেবন নায়ার, যিনি “নালুদিনাম পাথু” ও “ক্কথাল”–এর মতো গল্প লিখে সমাজবাস্তবতার নতুন দিগন্ত খুলেছিলেন, তিনি চলচ্চিত্রে নিয়ে আসেন মানবিক মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। তাঁর লেখা ও পরিচালিত “নিরাক্কুত্তে” (১৯৮৫), “পঞ্চগনি” (১৯৮৬) এবং চিত্রনাট্য রচিত “ওরু বাদ্যাক্কু ওরু গান্ধার্ব্বন” (১৯৯৩) সিনেমাগুলিতে চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব, স্মৃতি, অপরাধবোধ ও সম্পর্কের অনিশ্চয়তা গভীর সাহিত্যিক সংবেদন নিয়ে ফুটে ওঠে।

সত্তরের দশকে মলয়ালম সিনেমায় এক নতুন ঢেউ আসে—সমান্তরাল বা ‘নিউ ওয়েভ’ সিনেমা। এই সময়ে ভারতীয় সিনেমার বাস্তবধর্মী ধারার প্রভাবে মলয়ালম চলচ্চিত্রে দেখা দেয় এক অনন্য সৃজনশীল উন্মেষ। পরিচালক জি. অরবিন্দন, অদুর গোপালকৃষ্ণন, জন আব্রাহাম ও কেতন মেহতা-রা এই ধারার অগ্রদূত। জি. অরবিন্দনের “ঘটশ্রদ্ধা” (১৯৭৭) ছিল এক যুগান্তকারী সৃষ্টি, যা ব্রাহ্মণ্য সমাজের ধর্মীয় কুসংস্কার ও নিষ্ঠুরতার মুখোমুখি মানবতার কণ্ঠস্বর। ছবিটি জাতীয় পুরস্কার জিতে কেবল মলয়ালম নয়, ভারতীয় সমান্তরাল সিনেমার মাপকাঠি স্থির করে।

অদুর গোপালকৃষ্ণন মলয়ালম সিনেমাকে এক বৌদ্ধিক উচ্চতায় নিয়ে যান। তাঁর “Swayamvaram” (১৯৭২) কেরলের শিক্ষিত বেকার যুবকের সংগ্রামকে ফুটিয়ে তোলে; এটি মলয়ালমের প্রথম আর্ট ফিল্ম, যা বাস্তববাদী চলচ্চিত্রের ধারা শুরু করে। এরপর “Kodiyettam” (১৯৭7), “Elippathayam” (১৯৮১), “Mukhamukham” (১৯৮৪), “Mathilukal” (১৯৯০) একের পর এক ক্লাসিক সৃষ্টি হয়। “Elippathayam”-এ এক মধ্যবিত্ত মানুষের অবক্ষয়কে ইঁদুরের প্রতীক দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে—এটি এতটাই সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক যে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মহলে গোপালকৃষ্ণনকে ভারতের বার্গম্যান বলা হয়। “Mathilukal” বশীরের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি; এখানে সাহিত্যের মানবিকতা ও চলচ্চিত্রের নীরবতা একাকার হয়েছে।

জন আব্রাহামের “Amma Ariyan” (১৯৮6) এক বিপ্লবী সিনেমা—এটি ভারতের প্রথম crowdfunded ছবি, যেখানে সমাজ ও রাজনীতির বাস্তবতার সঙ্গে চলচ্চিত্রমাধ্যমের ভাষাও পরীক্ষা করা হয়েছে। আব্রাহামের সিনেমা সাহিত্য ও রাজনীতির মেলবন্ধন, যেখানে দৃশ্য নিজেই হয়ে ওঠে কবিতা।

মলয়ালম সিনেমার সমান্তরাল ধারার পাশাপাশি মূলধারাতেও সাহিত্যিক প্রভাব বজায় থাকে। ১৯৮০ ও ৯০-এর দশকে পরিচালক ভরথন, পদ্মরাজন, সাথ্যান আন্তিকাড, প্রিয়দর্শন মলয়ালম সিনেমাকে জনপ্রিয়তার পাশাপাশি শিল্পমানেও উন্নত করেন। পদ্মরাজনের “Thoovanathumbikal” (১৯৮৭) ও “Namukku Parkkan Munthiri Thoppukal” প্রেম, বৃষ্টি, শরীর ও মনের সংবেদনকে এমন কবিতার রূপে উপস্থাপন করে, যা আধুনিক সাহিত্যকেও ছুঁয়ে যায়। তাঁর সংলাপের ভেতর দিয়ে ফুটে ওঠে কেরলের ভাষা ও অনুভূতির কাব্যিক ছন্দ।

১৯৯০-এর দশকে মলয়ালম সিনেমা আরও সামাজিক বাস্তবতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। “Kireedam” (১৯৮৯) ও “Bharatham” (১৯৯1) মানুষের মানসিক দ্বন্দ্ব ও নৈতিক ভাঙনকে অনুসন্ধান করে। মোহনলাল, মাম্মুটি, সুরেশ গোপী—এই অভিনেতারা শুধু তারকা নয়, তাঁরা মলয়ালম সিনেমার সাহিত্যমুখী চরিত্রচর্চার অংশ। মাম্মুটির “Mathilukal” বা “Vidheyan”, মোহনলালের “Vanaprastham”—এরা এমন চরিত্র যেখানে সাহিত্যিক মনস্তত্ত্ব চলচ্চিত্রের দৃশ্যে পরিণত হয়েছে।

মলয়ালম সিনেমার আধুনিক পুনর্জাগরণ শুরু হয় ২০০০ সালের পর থেকে। প্রযুক্তি ও গ্লোবালাইজেশনের যুগে যখন অনেক আঞ্চলিক সিনেমা পরিচয় হারাচ্ছিল, তখন মলয়ালম চলচ্চিত্র আবার নিজের মাটিতে ফিরে গিয়ে নতুন ভাষা আবিষ্কার করে। পরিচালক ব্লেসি, রঞ্জিত, লাল জোস, রসুল পুকুট্টি, রজিত শঙ্কর—তাঁরা সমসাময়িক জীবনের সংকট ও আত্মপরিচয়কে সাহিত্যিক দৃষ্টিতে দেখেছেন। ব্লেসির “Kalimannu” (২০১3) মাতৃত্ব ও জীবনের এক গভীর রূপক, “Pranayam” (২০১1) বৃদ্ধ প্রেমের মানবিক কাব্য।

এরপর আসে নতুন প্রজন্মের চলচ্চিত্রকারেরা—দিলীশ পথম, রাজীব রবি, মহেশ নারায়ণ, জিও বেবি, লাইজু জোস পেলিস্সেরি, ডোন পালাথারা প্রমুখ—যারা মলয়ালম সিনেমাকে আন্তর্জাতিক মানচিত্রে ফিরিয়ে আনেন। দিলীশ পথমের “Maheshinte Prathikaram” (২০১6) ছোট্ট গ্রামের জীবনের মধ্যেই নায়কত্বের পুনঃসংজ্ঞা করে। “Take Off” (২০১7) সিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে আটকে পড়া নার্সদের গল্পে গ্লোবাল মানবিক সংকটকে কেরলীয় দৃষ্টিকোণে তুলে ধরে। লাইযু জোস পেলিস্সেরির “Ee.Ma.Yau” (২০১8), “Jallikattu” (২০১9), “Churuli” (২০২1)—সবই সাহিত্যিক প্রতীক ও পৌরাণিক বোধে ভরপুর। “Jallikattu”–এর বিশৃঙ্খল জনতা, মানুষের পশুত্ব, প্রকৃতির প্রতিশোধ—সবকিছু যেন আধুনিক কাব্যের মতো।

আধুনিক মলয়ালম সিনেমা সাহিত্য থেকে শুধু কাহিনি নেয় না, বরং কবিতার মতো ভাব, ছন্দ ও রূপক আত্মস্থ করে। কবি অরুন্ধতী সুব্রহ্মণিয়ম বা মঞ্জুলা পদ্মনাভনের আধুনিক সংবেদন, বৈকম মুহাম্মদ বশীরের মানবতাবাদ, ও. ভি. বিজয়নের অস্তিত্ববাদ—সব মিলিয়ে চলচ্চিত্র এক নতুন দার্শনিক ভাষা তৈরি করে। “Ee.Ma.Yau”–তে যেমন মৃত্যু নিয়ে হাস্যরস ও শোক মিশে যায়, তেমনি “Joji” (২০২1, দিরেকশন দিলীশ পথম)–তে শেক্সপিয়রের “Macbeth”–এর আধুনিক কেরলীয় রূপ পাওয়া যায়—এটি সাহিত্য ও সিনেমার সবচেয়ে আধুনিক মিলন।

কেরলের সাহিত্যিক সংস্কার, বিশেষত বামপন্থী আন্দোলন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ভাবনা, সিনেমার প্রতিটি যুগে প্রভাব ফেলেছে। ও. এন. ভি. কুরুপ, সুকুমার আজিকোড, বৈকম মুহাম্মদ বশীর—এঁদের সাহিত্যিক সমাজচেতনা পর্দায় এসেছে নানা আকারে। সিনেমার গান, সংলাপ, চিত্রভাষা—সবখানেই কবিতার মতো অনুষঙ্গ মিশে আছে। মলয়ালম সিনেমা ভাষাকে শুধু সংলাপ হিসেবে নয়, ভাব হিসেবে ব্যবহার করে—একটি শব্দ, একটি দৃশ্য, একটি নিঃশ্বাসের মধ্যে সাহিত্যিক আবেগ ছড়িয়ে দেয়।

আজকের মলয়ালম সিনেমা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সমাদৃত। “Jallikattu” অস্কারের জন্য ভারতের প্রতিনিধি হয়েছে, “Nanpakal Nerathu Mayakkam” (২০২3, লাইযু জোস পেলিস্সেরি)–এ স্বপ্ন ও বাস্তবের সীমারেখা মুছে যায়, যা লাতিন আমেরিকান ম্যাজিক রিয়ালিজমের সঙ্গে তুলনীয়। “Great Indian Kitchen” (জিও বেবি, ২০২1) নারীর ঘরোয়া নিপীড়নের বিরুদ্ধে এক নীরব কিন্তু শক্তিশালী প্রতিবাদ, যা সাহিত্যের সামাজিক বাস্তববাদকে চলচ্চিত্রে রূপান্তর করেছে।

এই আন্তর্জাতিক সাফল্যের পেছনে রয়েছে কেরলের গভীর সাহিত্যপাঠের ঐতিহ্য। কবিতা, গল্প, নাটক—সবকিছুই সিনেমাকে দর্শন দিয়েছে। মলয়ালম সিনেমার সৌন্দর্য তার স্থানীয়তায়, কিন্তু সেই স্থানীয়তাই তাকে বৈশ্বিক করে তুলেছে। কেরলের এক পল্লির গলি, এক ঘরের রান্নাঘর, এক জেলেপাড়ার মৃত্যু—এই ক্ষুদ্র ঘটনাই মলয়ালম সিনেমার কাহিনিতে হয়ে ওঠে মানবজাতির সার্বজনীন গল্প।

আজ মলয়ালম সিনেমা শুধু দক্ষিণ ভারতের নয়, সমগ্র বিশ্বের চলচ্চিত্রমানচিত্রে এক স্বতন্ত্র অধ্যায়। সাহিত্য থেকে জন্ম নেওয়া এই চলচ্চিত্র আজ নিজেই সাহিত্য হয়ে উঠেছে। বশীরের মানবতা, অদুরের নিস্তব্ধতা, অরবিন্দনের দর্শন, লাইযু জোসের বিশৃঙ্খলা—সব মিলিয়ে এটি এক অবিরাম কাব্য। যেমন মলয়ালম ভাষা নিজেই গভীর ও সুরেলা, তেমনি তার সিনেমা—যেখানে আলো-অন্ধকার, শব্দ-নিঃশব্দ, মানুষ-প্রকৃতি—সব মিলে এক দার্শনিক কবিতা রচনা করে।

এই ধারাবাহিকতা প্রমাণ করে, মলয়ালম সিনেমা কেবল ভারতীয় চলচ্চিত্রের একটি অংশ নয়, এটি এক দর্শন, এক জীবনবোধ, যেখানে সাহিত্য, সমাজ ও চিত্র একসঙ্গে কথা বলে। যেমন অদুর গোপালকৃষ্ণন বলেছেন—“Cinema is not about telling a story; it’s about discovering the truth within silence.” সেই নীরবতার সত্যই মলয়ালম সিনেমার আত্মা, যা কেরলের মাটিতে জন্ম নিয়েও বিশ্বের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে।

ভারতের চলচ্চিত্রজগতে মলয়লম সিনেমা এক অনন্য অধ্যায়। এই শিল্পরূপের জন্ম যেমন ছিল সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত, তেমনি এর বিকাশও ঘটেছে সাহিত্য, নাট্যরীতি ও দর্শনের সঙ্গে এক আত্মিক মেলবন্ধনের মাধ্যমে। কেরলের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গভীরে যে সমৃদ্ধ সাহিত্যভাণ্ডার— এ. আর. রাজা রাও, বালাকৃষ্ণ পিল্লাই, ভাইকম মুহাম্মদ বশীর, এম. টি. বাসুদেবন নায়ার, অনন্ত পাদ্মনাভন, ও. এন. ভি. কুরুপ, আরুন্ধতী, কুমারন আশান ও ভল্লাথোলের মতো কবি-লেখকদের সৃষ্টিতে যে মানবিকতা, সমাজচেতনা, দার্শনিক মনন ও ভাষার কোমল সৌন্দর্য লুকিয়ে ছিল— মলয়লম সিনেমা সেই ধারাটিকে চলচ্চিত্রের পর্দায় রূপ দিতে সক্ষম হয়েছিল এক দীর্ঘ সময়ের মধ্য দিয়ে।

মলয়লম সিনেমার শিকড় পৌঁছে যায় ১৯২৮ সালের দিকে, যখন জে. সি. ড্যানিয়েল তৈরি করেন Vigathakumaran (The Lost Child), যা দক্ষিণ ভারতের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য নীরব মলয়লম ছবি। যদিও এই ছবিটি বাণিজ্যিক সাফল্য অর্জন করতে পারেনি, এবং পরবর্তীকালে তার নাম ও কৃতিত্ব বহু বছর অবহেলিত ছিল, তবু আজ ড্যানিয়েলকে মালয়ালম সিনেমার জনক বলা হয়। ১৯৩৮ সালে বের হয় Balan, প্রথম টকি বা কথাবলা ছবি, যা এক অনাথ শিশুর করুণ কাহিনি বলে— সমাজের অবিচার ও শ্রেণিবৈষম্যের সূক্ষ্ম প্রতিফলন। এখানেই ভবিষ্যতের বাস্তববাদী মলয়লম সিনেমার অঙ্কুর দেখা যায়।

১৯৫০-এর দশক ছিল ভারতীয় সিনেমার স্বর্ণযুগ— হিন্দি সিনেমায় সত্যজিৎ রায়, বিমল রায়, গুরু দত্তের মতো শিল্পীরা যেমন নতুন চলচ্চিত্রভাষা নির্মাণ করছিলেন, তেমনি দক্ষিণ ভারতেও কেরল রাজ্যে সিনেমা নতুন পথে হাঁটতে শুরু করেছিল। ১৯৫৪ সালে মুক্তি পায় Neelakkuyil, পরিচালনায় পি. ভি. কৃষ্ণন নায়ার ও রামু কারিয়াট। এই ছবিটিই প্রথম সত্যিকারের অর্থে কেরলের মাটির গন্ধে তৈরি একটি বাস্তবধর্মী সিনেমা, যেখানে সাহিত্য ও জীবনের সমান্তরাল অনুষঙ্গ জড়িয়ে আছে। কেরলের উপন্যাস ও ছোটগল্পের মতোই এতে গ্রামীণ জীবনের দারিদ্র্য, জাতিভেদ ও মানবসম্পর্কের অন্তর্গত নৈতিকতা উঠে আসে। এম. টি. বাসুদেবন নায়ারের সাহিত্যরীতি— যেখানে চরিত্রের মনস্তত্ত্বকে মাটির গন্ধে মিশিয়ে উপস্থাপন করা হয়— সেই ধারা থেকেই মলয়লম সিনেমার চিত্রনাট্য ও সংলাপের ভাষা ক্রমে গড়ে ওঠে।

১৯৬০ ও ৭০-এর দশকে আসে এমন এক সময়, যখন মলয়লম সিনেমা ভারতীয় ‘সমান্তরাল’ বা প্যারালাল সিনেমা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এই সময়েই আবির্ভাব ঘটে জি. অরবিন্দনের, এ. দৌরেশনের, জন আব্রাহামের, পি. এ. বেকারের, এবং এম. টি. বাসুদেবন নায়ারের মতো পরিচালকদের, যারা শুধু গল্প বলার পদ্ধতি বদলাননি, বদলে দিয়েছিলেন সিনেমার দেখার অভিজ্ঞতাকেও। অরবিন্দনের Uttarayanam (১৯৭৪) ও Kanchana Sita (১৯৭৭) ভারতীয় চলচ্চিত্রভাষার নবযুগের সূচনা করে। Kanchana Sita রামায়ণের উত্তরকাণ্ড থেকে অনুপ্রাণিত, কিন্তু এখানে দেবত্বের ধারণা নেই— বরং রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের মানবিক সংকট, বনবাস ও নৈতিক অনিশ্চয়তা নিয়ে তৈরি হয় এক গভীর দার্শনিক সিনেমা। বাল্যকালীন নায়কের চোখে রাজনীতি, নৈতিকতা ও সমাজের ভাঙন— এই সবকিছু মিলিয়ে অরবিন্দন নির্মাণ করেন এক সম্পূর্ণ কবিতামূলক ভাষা।

অন্যদিকে জন আব্রাহামের Agraharathil Kazhuthai (১৯৭7, তামিল ভাষায় হলেও কেরলের পরিচালক হিসেবে মলয়লম চলচ্চিত্রভাবনায় প্রভাব ফেলেছিল) ও Amma Ariyan (১৯৮৬) কেরলের রাজনৈতিক চেতনা ও ছাত্র-যুব আন্দোলনের মুখ হিসেবে সিনেমাকে দাঁড় করায়। Amma Ariyan একটি মৃত্যুসংবাদ বহনের আখ্যান— কিন্তু তার মধ্যেই রাজনীতি, স্মৃতি, শহুরে অবক্ষয় ও মানুষের অবস্থান নিয়ে গভীর মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্ন তোলে। এই সিনেমাটি রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র উন্নয়ন নিগম (NFDC) ও কালেক্টিভ ফিল্ম মুভমেন্টের সমর্থনে তৈরি— যা পরবর্তী সময়ে ভারতের আভাঁ-গার্দ বা বিকল্প সিনেমার ইতিহাসে এক স্থায়ী দাগ ফেলে।

পি. এ. বেকারের Kodiyettam (১৯৭৭) ও Chidambaram (১৯৮5) মলয়লম বাস্তববাদের উদাহরণ। এখানে দেখা যায় কৃষক, শ্রমিক, নিম্নবিত্ত সমাজের অন্তর্লোক, যেখানে চরিত্ররা কোনো মহাকাব্যিক নায়ক নয়— তারা নিঃশব্দে জীবনযাপন করা মানুষ, যাদের দ্বন্দ্ব ও লজ্জা, প্রেম ও পাপ, মানবিক দীনতা ও সৌন্দর্য সিনেমার নীরবতাতেই প্রকাশ পায়। বেকারের সিনেমায় সংলাপের চেয়ে মুখের ভাষা, শরীরের গতি, এবং কেরলের প্রাকৃতিক দৃশ্যই হয়ে ওঠে অর্থবহনকারী প্রতীক।

এ সময়েই মলয়লম সিনেমা সাহিত্য থেকে পুষ্টি নেয়। এম. টি. বাসুদেবন নায়ার নিজে যেমন অসংখ্য গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন, তেমনি তিনি Nirmalyam (১৯৭৩, পরিচালক: এম. টি. নিজে) সিনেমায় এক পুরোহিতের জীবনের মাধ্যমে আধুনিকতার আগ্রাসনে পুরনো বিশ্বাস ও দেবভক্তির মৃত্যু তুলে ধরেছেন। এই ছবিটি ভারতের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পুরস্কার পায়। ভাইকম মুহাম্মদ বশীরের গল্প থেকে নির্মিত Bhargavi Nilayam (১৯৬4) এবং Anuraga Mahakavyam–এর মতো সিনেমাগুলি প্রেম, একাকিত্ব ও মৃত্যুর মধ্যে কবিতার মতো এক সৌন্দর্য তৈরি করে।

১৯৮০ ও ৯০-এর দশক ছিল মলয়লম সিনেমার সোনালি সময়। এ সময় আসে পদ্মরাজন, ভরতন ও কামাল— যাঁরা সাহিত্যনির্ভর সংবেদনশীল কাহিনির ভিতরে সামাজিক পরিবর্তনের প্রতিচ্ছবি নির্মাণ করেন। পদ্মরাজনের Thoovanathumbikal (১৯৮৭), Namukku Parkkan Munthiri Thoppukal (১৯৮6) ও Deshadanakkili Karayarilla (১৯৮7) প্রেম, নারীস্বাধীনতা ও যৌনতার নতুন সংজ্ঞা দেয়। তাঁর সিনেমার সংলাপ যেন কবিতার মতো, যা কেরলের কথ্যভাষা ও মানবমনের সূক্ষ্ম অনুরণনের প্রতিফলন। Thoovanathumbikal-এর জয়রাগ ও ক্লারা চরিত্র আজও মলয়লম সংস্কৃতির প্রতীক।

ভরতনের Kireedam (১৯৮9) ও Vaisali (১৯৮8) মলয়লম সিনেমায় আখ্যানের গভীরতা এনে দেয়। Kireedam–এ এক সাধারণ যুবকের নায়ক হয়ে ওঠা এবং সমাজের প্রত্যাশার ভারে তাঁর মানসিক ভাঙনের কাহিনি বলা হয়। এটি পরবর্তীতে হিন্দি ও অন্যান্য ভাষায় রিমেক হয়। Vaisali–তে মহাভারতের উপকথা ও পৌরাণিক আখ্যানকে এক অপূর্ব সংবেদনশীলতায় রূপ দেওয়া হয়। কামালের Perumazhakkalam ও Karutha Pakshikal— সমাজে ধর্মীয় ও মানবিক সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে তৈরি, যেখানে নারী ও প্রান্তিক মানুষদের কণ্ঠস্বরই হয়ে ওঠে মূল বিষয়।

২০০০ সালের পরে মলয়লম সিনেমায় এক নতুন ধারা শুরু হয়— বাস্তববাদের সঙ্গে সমাজমনস্তত্ত্ব ও শহুরে আখ্যানের সংমিশ্রণ। এই সময় লিজো জোস পেল্লিশেরি, দিলীশ পোথান, ডিরেক্টর মাহেশ নারায়ণ, রাজীব রবি, জয়রাজ, আশিক আবু, আনন্দ ই. মল্লিকাল, বিজয় বাবু প্রমুখ এক প্রজন্মের পরিচালক উদিত হন, যারা প্রযুক্তি, গতি ও কাহিনির নতুন পরীক্ষানিরীক্ষা করেন।

লিজো জোস পেল্লিশেরির Angamaly Diaries (২০১৭) ও Ee.Ma.Yau (২০১8) মলয়লম সিনেমার ভাষাকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। Angamaly Diaries–এ ৮৬ মিনিটের একটানা শট ভারতীয় সিনেমায় অনন্য, আর Ee.Ma.Yau মৃত্যুকে নিয়ে তৈরি এক গভীর কৌতুক-করুণ আখ্যান, যেখানে মানবজীবনের অর্থ, ধর্মীয় আচার ও মৃত্যুর বাণিজ্য নিয়ে এক চরম ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়। পেল্লিশেরির সিনেমায় গির্জার ঘণ্টাধ্বনি, কেরলের সমুদ্রতট, ও ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড যেন স্বয়ং চরিত্রে রূপান্তরিত হয়— চলচ্চিত্রভাষা এখানে সম্পূর্ণ কবিতার রূপ নেয়।

দিলীশ পোথানের Maheshinte Prathikaaram (২০১6) ও Thondimuthalum Driksakshiyum (২০১7) ভারতীয় প্যারালাল সিনেমাকে এক আধুনিক বাস্তবতায় নিয়ে যায়। এই ছবিগুলি দেখায় কীভাবে ক্ষুদ্র এক শহরের দৈনন্দিন জীবন, পুলিশের তদন্ত, এবং সাধারণ মানুষের নৈতিক সংকট মিলিয়ে তৈরি হয় গভীর মানবিক নাটক। পোথান প্রমাণ করেন, ছোট গল্পের ঘনত্ব ও অন্তরঙ্গতা নিয়েও সিনেমা হতে পারে গভীর।

রাজীব রবির Kammatipaadam (২০১6) এক সমসাময়িক উপাখ্যান— শহুরে উন্নয়ন, শ্রেণিবিভাজন, এবং জাতিভেদে নিপীড়িত মানুষের জীবনকাহিনি। তাঁর সিনেমার রঙ, ফ্রেম ও ক্যামেরা মুভমেন্টে রয়েছে এক নব্য-বাস্তববাদের তীব্রতা। অন্যদিকে জয়রাজের Ottaal (২০১4, অঁতোয়ান দ্য সাঁ-একজুপেরির গল্প The Fisherman and His Soul–এর রূপান্তর) এক শিশু ও বৃদ্ধের সম্পর্কের মধ্যে মানবতার সরল সৌন্দর্য তুলে ধরে।

২০২০-এর দশকে মলয়লম সিনেমা পৌঁছেছে আন্তর্জাতিক পরিসরে। Jallikattu (২০১9, লিজো জোস পেল্লিশেরি) ভারতের পক্ষ থেকে অস্কারের জন্য মনোনীত হয়, Kumbalangi Nights (২০১9) তার অনবদ্য গল্প, সংলাপ ও মানবিক দৃষ্টিকোণের জন্য বিশ্বব্যাপী প্রশংসা পায়। The Great Indian Kitchen (২০২1, পরিচালক: জিও বেবি) পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর দৈনন্দিন পরিশ্রম ও প্রতিবাদের এক অভূতপূর্ব উপস্থাপনা— এটি আজকের আন্তর্জাতিক নারীবাদী সিনেমার আলোচ্য বিষয়।

এই সিনেমাগুলির বিশেষত্ব হল, তারা সাহিত্য, কবিতা ও নাটকের মতো মানবিক অভিজ্ঞতার সূক্ষ্ম স্তরগুলোকে দৃশ্যের ভাষায় অনুবাদ করতে পারে। কেরলের কবিতাচেতনা— ও. এন. ভি. কুরুপের গীতিময়তা, বশীরের সহজ দার্শনিক হাস্যরস, এবং কুমারন আশানের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি— সবকিছুই মলয়লম সিনেমার সংলাপ, গতি ও দৃশ্যরীতিতে ছায়াপাত করে। সিনেমা এখানে কেবল গল্প নয়, বরং জীবনের এক অন্তরঙ্গ রূপকথা, যা বাস্তব ও স্বপ্নের সীমারেখায় দাঁড়িয়ে মানুষের অস্তিত্বকে প্রশ্ন করে।

মলয়লম চলচ্চিত্রভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তার মিতব্যয়িতা ও গভীরতা। হিন্দি বা তামিল সিনেমার তুলনায় এখানে ক্যামেরা কখনও উঁচু স্বরে কথা বলে না— বরং নীরবতা, আকাশের রঙ, বৃষ্টির ধ্বনি, কিংবা একটি অর্ধেক হাসিই অনেক কিছু বলে ফেলে। প্রাকৃতিক আলো, বাস্তব লোকেশন, চরিত্রের আচার-আচরণে স্বতঃস্ফূর্ততা— এগুলি এই সিনেমার আত্মা। সংলাপের মধ্যে থাকে প্রবাদ, কবিতার টুকরো, কিংবা লোককথার গন্ধ।

এই ভাষা সময়ের সঙ্গে বিবর্তিত হয়েছে— Neelakkuyil থেকে Ee.Ma.Yau পর্যন্ত যাত্রা শুধু প্রযুক্তির নয়, মানবিক চেতনারও। মলয়লম সিনেমা প্রমাণ করেছে যে চলচ্চিত্র কেবল বিনোদন নয়; এটি সাহিত্য, দর্শন ও সমাজচিন্তার এক জীবন্ত রূপ। প্রতিটি যুগে, প্রতিটি পরিচালক তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিতে মানুষের অন্তর্জীবনকে তুলে ধরেছেন— কখনও করুণ, কখনও ব্যঙ্গ, কখনও প্রেমময়, কিন্তু সর্বদা সত্যের অনুসন্ধানী।

আজ যখন বিশ্বসিনেমায় কোরিয়ান, ইরানি বা ইউরোপীয় শিল্পচলচ্চিত্রের নাম উচ্চারিত হয়, তখন মলয়লম সিনেমাও সেই সমান্তরাল ধারায় নিজের স্থান করে নিয়েছে। কান, টরন্টো, লোকার্নোর মতো উৎসবে কেরলের চলচ্চিত্র নিয়মিত প্রদর্শিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক দর্শক আবিষ্কার করছে এক নরম, কিন্তু তীক্ষ্ণ বাস্তবতার সিনেমা, যেখানে মানুষের অদৃশ্য বেদনা ও আনন্দ এক হয়ে যায়।

মলয়লম সিনেমার ইতিহাস তাই এক প্রবাহমান নদীর মতো— যার উৎস সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাটিতে, যার স্রোতে মিশে আছে সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, প্রেম ও মৃত্যু, আর যার গন্তব্য আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের বিশাল সমুদ্রে।

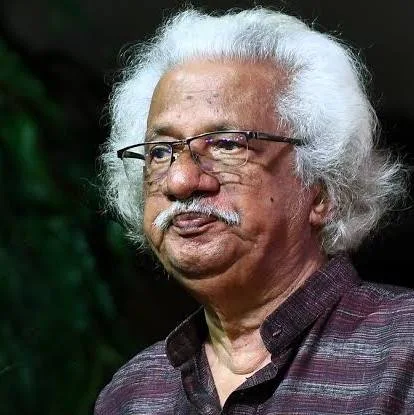

ভারতীয় সমান্তরাল সিনেমার ইতিহাসে যেমন সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক ও মৃণাল সেন একটি ত্রিমূর্তি তৈরি করেন, তেমনি দক্ষিণ ভারতে সেই ত্রিমূর্তির একান্ত ও গভীর প্রতিধ্বনি হিসেবে আবির্ভূত হন আদুর গোপালকৃষ্ণণ। তিনি শুধু মলয়লম সিনেমার নয়, সমগ্র ভারতীয় চলচ্চিত্র-আন্দোলনের এক দিকপাল। তাঁর চলচ্চিত্রজীবনের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত তিনি এমন এক ভাষা নির্মাণ করেছেন যেখানে কেরলের সামাজিক বাস্তবতা, তার সাহিত্যিক ঐতিহ্য, লোকজ সংস্কৃতি ও দার্শনিক ভাবনা একসূত্রে মিশে গেছে চলচ্চিত্রের ধ্যানমগ্ন ভঙ্গিতে। তাঁর সিনেমা কখনোই তাড়াহুড়ো করে কিছু বলতে চায় না; বরং নিঃশব্দে, ধীরে ধীরে, ফ্রেমের মধ্যকার শূন্যতা ও সময়ের প্রবাহের মাধ্যমে মানুষ, ইতিহাস ও সময়ের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করে।

১৯৪১ সালে কেরলের পালঘাটে জন্ম নেয়া আদুর গোপালকৃষ্ণণ ফিল্ম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া, পুনে থেকে পড়াশোনা করেন, যেখানে তিনি মৃণাল সেন ও ঋত্বিক ঘটকের কাজ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। কিন্তু তাঁর নিজস্ব পথ সম্পূর্ণ আলাদা ছিল— রায়ের শৃঙ্খলাবদ্ধ বাস্তববাদ বা ঘটকের সামাজিক চিৎকার নয়, বরং এক ধ্যানমগ্ন বাস্তবতা যেখানে নীরবতা, ছায়া, আলো, এবং চরিত্রের মৃদু মুখভঙ্গিই একেকটি দর্শন হয়ে ওঠে। তাঁর প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা Swayamvaram (১৯৭২)–এর মাধ্যমেই মলয়লম সিনেমায় শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়। ছবিটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পায়, এবং আজ তা ভারতীয় সমান্তরাল সিনেমার এক ক্লাসিক হিসেবে বিবেচিত।

Swayamvaram–এর কাহিনি এক নবদম্পতির জীবন নিয়ে, যারা শহর ছেড়ে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে চায়। কিন্তু তাদের আদর্শ ও স্বপ্ন ভেঙে যায় বাস্তবতার আঘাতে। এখানে আদুর গোপালকৃষ্ণণ দেখান স্বাধীনতা ও দারিদ্র্যের মধ্যে, স্বপ্ন ও সমাজের কাঠামোর মধ্যে এক গভীর টানাপোড়েন। ছবির নায়ক বিশ্বনাথ যেন কেরলের আধুনিক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রতীক— যিনি মুক্তি চান কিন্তু জানেন না মুক্তির মূল্য কী। আদুর এই ছবির ভাষা ছিল মিতবাক, সংলাপের চেয়ে দৃশ্যের নীরবতাই ছিল অর্থবহ। যে দৃশ্যে বিশ্বনাথ বৃষ্টির মধ্যে একা দাঁড়িয়ে থাকে— সেটি শুধু দারিদ্র্যের নয়, অস্তিত্বের একাকীত্বের প্রতীক। এই ভাষাই পরবর্তীকালে আদুরের সিনেমার মূল হয়ে ওঠে— সময়ের ভেতর দিয়ে মানুষকে বোঝার ধ্যান।

এরপর তিনি তৈরি করেন Kodiyettam (১৯৭৭)। এটি তাঁর দ্বিতীয় ছবি এবং প্রথম যেটি মলয়লম গ্রামীণ জীবনের গভীরে প্রবেশ করে। মুখ্য চরিত্র শঙ্করন কুট্টি— এক সরল, অশিক্ষিত মানুষ, যে সময়ের প্রবাহে পরিণত হয় এক সচেতন ব্যক্তিতে। সিনেমাটি বহিরঙ্গ নয়, একান্ত অভ্যন্তরীণ পরিণতির গল্প। গোপালকৃষ্ণণ এখানে ‘পরিবর্তন’ বা ‘ইনিশিয়েশন’–এর ধারণাকে ব্যবহার করেন— যেমন কোনো গ্রামীণ উৎসব, এক পতাকা উত্তোলনের মুহূর্তে মানুষের চেতনা জেগে ওঠে। এই ছবিতে মলয়লম জীবনের গন্ধ, কেরলের উৎসবের ছন্দ, ও সাধারণ মানুষের অনিশ্চিত জীবন— সব কিছু মিশে গেছে এক বিশুদ্ধ কবিতায়। অভিনয়ে ভারত গোপালকৃষ্ণণ বেছে নেন ভারত গোপালকৃষ্ণণেরই প্রিয় অভিনেতা ভরতনকে, যিনি নিঃশব্দ উপস্থিতিতে চরিত্রের অন্তরদর্শন ফুটিয়ে তোলেন।

১৯৮১ সালে আসে Elippathayam (ইঁদুরের খাঁচা)। এটি আদুর গোপালকৃষ্ণণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। ছবিটি এক পতনশীল জমিদার পরিবারের প্রতীকী কাহিনি। প্রধান চরিত্র উননি— এক স্বেচ্ছাবন্দি পুরুষ, যিনি পুরনো ঐতিহ্য ও শ্রেণিবোধের মধ্যে আটকে থেকে আধুনিক সময়কে অস্বীকার করেন। তিনি যেন এক ইঁদুর— যে খাঁচার ভেতর নিরাপদ বোধ করে, কিন্তু বাইরে বেরোতে ভয় পায়। এই সিনেমাটি কেরলের সামাজিক পরিবর্তন ও সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার বিলুপ্তির প্রতীক। ছবির ছায়া, শব্দ, দরজার খোলা-বন্ধ, জলের শব্দ, ও নিঃসঙ্গতার দীর্ঘ দৃশ্যগুলো এক অসাধারণ নীরব প্রতীকবাদের জন্ম দেয়। Elippathayam পায় ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটের পুরস্কার, এবং আদুরকে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মানচিত্রে স্থাপন করে।

এরপরের Mukhamukham (১৯৮৪) আদুরের রাজনৈতিক ও অস্তিত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গির এক ভিন্ন স্তর। এখানে এক কমিউনিস্ট নেতার পুনর্জাগরণ ও সমাজে তার অচেনা হয়ে পড়ার গল্প বলা হয়। আদুর প্রশ্ন করেন— রাজনৈতিক আন্দোলন শেষে মানুষ কোথায় যায়? আদর্শ কি সময়ের সঙ্গে মৃত হয়, না তা মানুষের ভেতরে রয়ে যায় অন্য আকারে? ছবিটি কেরলের রাজনৈতিক ইতিহাস ও মানুষের মানসিক ভাঙন— উভয়কেই ধারণ করে। এই সময় আদুর গোপালকৃষ্ণণ যেন রায়ের মানবতাবাদ ও ঘটকের রাজনৈতিক চেতনার এক মিলিত উত্তর তৈরি করেন।

১৯৮৭ সালের Anantaram তাঁর সবচেয়ে জটিল ও আত্মানুসন্ধানী সিনেমাগুলির একটি। এটি এক তরুণের দৃষ্টিতে বাস্তব ও কল্পনার সীমারেখা নিয়ে তৈরি— একদিকে স্মৃতির ভেতরকার গল্প, অন্যদিকে মানসিক বিভ্রান্তির দার্শনিক বিশ্লেষণ। এখানে আদুরের চলচ্চিত্ররীতি আরও ধ্যানমগ্ন, প্রায় দস্তয়েভস্কির মতো মনস্তত্ত্বে নিমগ্ন। তিনি প্রশ্ন তোলেন— আমরা যা দেখি, তা কি বাস্তব, নাকি আমাদের মানসিক প্রতিফলন? মলয়লম সিনেমায় এই ধরনের ন্যারেটিভ এক্সপেরিমেন্ট বিরল ছিল, এবং এই ছবিটি আধুনিকতাবাদী সিনেমার একটি মাইলফলক হয়ে ওঠে।

১৯৯০-এর দশকে আদুর তৈরি করেন Mathilukal (১৯৯০) ও Vidheyan (১৯৯৩)। Mathilukal ভাইকম মুহাম্মদ বশীরের আত্মজৈবনিক উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে, যেখানে বশীরের জেলজীবন এবং অদৃশ্য এক নারীর সঙ্গে তাঁর প্রেম ফুটে ওঠে। এটি একটি সীমার গল্প— জেলের প্রাচীরের একদিকে বন্দি পুরুষ, অন্যদিকে বন্দি নারী, যারা কখনও একে অপরকে দেখে না, তবু প্রেমে জড়িয়ে পড়ে। আদুর এই সম্পর্কের মধ্যে এক অসীম মানবিকতা ও কবিতা খুঁজে পান। ছবির প্রতিটি দৃশ্য বশীরের লেখার মতোই— কোমল, মৃদু, অথচ গভীর।

Vidheyan–এ তিনি নির্মাণ করেন এক রূপকথার অন্ধকার— এক মালাবার অঞ্চলের জমিদার ও তার চাকরের সম্পর্কের মধ্যে ক্ষমতা ও দাসত্বের মনস্তত্ত্ব। মুখ্য চরিত্র ভাস্য, যিনি ভয়ে ভয়ে প্রভুকে মান্য করেন, কিন্তু শেষে বুঝতে পারেন তাঁর নিজের মানবিক মর্যাদার মূল্য। এই সিনেমাটি দস্তয়েভস্কির The Servant বা Notes from Underground–এর মতো, যেখানে ভয়ের ভিতরে মানবতার উন্মোচন ঘটে। গোপালকৃষ্ণণ এই ছবিতে শক্তির রাজনীতি ও নৈতিক দায়কে চলচ্চিত্রের ভাষায় অনুবাদ করেন এক মহৎ স্তরে।

২০০০ সালের পরে আদুরের সিনেমায় সময় আরও স্থির হয়ে যায়, যেমন Kathapurushan (১৯৯৫)–এ দেখা যায় কেরলের ইতিহাসের সঙ্গে ব্যক্তির বেড়ে ওঠার গল্প। এই ছবিতে তিনি দেখান এক শিশুর চোখে রাষ্ট্র, সমাজ ও স্বাধীনতার ধারণা কীভাবে বিকশিত হয়। এটি এক অর্থে আদুরের নিজের জীবনদর্শনের রূপক, যেখানে সিনেমা ইতিহাসের মতো সময়ের সাক্ষী।

Naalu Pennungal (২০০৭) চারটি ছোট গল্পের সমাহার, যা থকাঝি শিবশঙ্কর পিল্লাইয়ের রচনার ওপর ভিত্তি করে। চারটি ভিন্ন সামাজিক অবস্থানে থাকা নারীর জীবনকে কেন্দ্র করে এই সিনেমা মলয়লম সমাজে নারীর অবস্থান, ইচ্ছা ও অস্তিত্বকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে। এখানে আদুর গোপালকৃষ্ণণ যেন তাঁর পুরনো ধ্যানমগ্ন নীরবতাকে আরও মসৃণভাবে ব্যবহার করেন— যেন প্রতিটি ফ্রেমেই সময়ের নিঃশ্বাস শোনা যায়।

আদুর গোপালকৃষ্ণণের সিনেমা বোঝার জন্য তাঁকে সাহিত্য ও দর্শনের প্রেক্ষিতে দেখতে হয়। তাঁর চলচ্চিত্ররীতি ইউরোপীয় শিল্পসিনেমার সঙ্গে আত্মীয় হলেও তার মূল শিকড় কেরলের মাটিতে। তাঁর প্রতিটি সিনেমায় প্রকৃতি একটি চরিত্র— বৃষ্টি, নদী, পাখির ডাক, প্রাচীর, ঘর, গাছ, আলো— সবকিছু অর্থবহন করে। তিনি কখনও দৃশ্যকে অলঙ্কৃত করেন না, বরং তার ভিতরের ছন্দ ও নিস্তব্ধতাকে ব্যবহার করেন। তাঁর ক্যামেরা কখনও চরিত্রের ওপর আগ্রাসী নয়, বরং সহযাত্রী— মানুষকে বোঝার, অনুভব করার এক ধ্যানমগ্ন দৃষ্টি।

সাহিত্য, বিশেষত মলয়লম ছোটগল্প ও উপন্যাসের সঙ্গে আদুরের গভীর সম্পর্ক তাঁর চলচ্চিত্রের প্রধান শক্তি। ভাইকম মুহাম্মদ বশীর, থকাঝি, এম. টি. বাসুদেবন নায়ার, ও এন. এস. মধু— এঁদের রচনার বাস্তবতা ও মানবিকতা তাঁর চলচ্চিত্রে নতুন দেহ পায়। কবিতা ও সংগীতের ছন্দের মতো তাঁর সিনেমার দৃশ্য প্রবাহিত হয়— সময়ের মতো ধীরে, অনিবার্যভাবে।

আন্তর্জাতিক পরিসরে আদুর গোপালকৃষ্ণণকে প্রায়শই “ভারতের ওজু” বলা হয়, কারণ তাঁর চলচ্চিত্রে রয়েছে ইয়াসুজিরো ওজুর মতো নীরবতা ও মানবিক কোমলতা। তাঁর সিনেমা রূপকথার মতো ধীরে খুলে যায়, কোনো নাটকীয়তা বা আবেগপ্রবণতার ছাপ ছাড়াই। এই নীরবতার ভিতরেই তিনি উচ্চারণ করেন সবচেয়ে গভীর মানবিক সত্য।

আজকের দিনে, যখন মলয়লম সিনেমা নতুন প্রজন্মের হাতে এসে আন্তর্জাতিকভাবে আলোচিত, তখনও আদুর গোপালকৃষ্ণণের প্রভাব স্পষ্ট। লিজো জোস পেল্লিশেরি, দিলীশ পোথান, রাজীব রবি বা জয়রাজ— এদের চলচ্চিত্রে যে বাস্তবতার প্রতি দায়, দৃশ্যের ভাষায় নৈতিক সংযম, এবং চরিত্রের অন্তর্গত মাধুর্য— সেগুলি আদুরের ধ্যানধারণা থেকেই উৎসারিত।

আদুর গোপালকৃষ্ণণ তাঁর প্রতিটি সিনেমায় প্রমাণ করেছেন যে চলচ্চিত্র কেবল কাহিনিবিন্যাস নয়, এটি সময়, নিস্তব্ধতা ও দর্শনের এক শিল্প। তিনি কেরলের সমাজকে চিত্রিত করেছেন কিন্তু কখনো তার বাইরে যাননি— তবু তাঁর সিনেমা পৃথিবীর সব মানুষকে ছুঁয়ে যায়, কারণ তাঁর বিষয় সর্বজনীন: একাকীত্ব, নৈতিকতা, ভালোবাসা, মৃত্যু, স্বাধীনতা, ও অস্তিত্বের অর্থ।

এইভাবেই আদুর গোপালকৃষ্ণণ মলয়লম সিনেমাকে বিশ্বচলচ্চিত্রের নন্দনভূমিতে স্থাপন করেছেন— নীরব, দৃঢ়, দার্শনিক, অথচ গভীরভাবে মানবিক এক চলচ্চিত্রভাষার মাধ্যমে। তাঁর ক্যামেরা কখনও কথা বলে না, কিন্তু প্রতিটি নীরবতা একেকটি শব্দের মতো ধ্বনিত হয়। সেই ধ্বনি আজও প্রতিধ্বনিত হয় মলয়লম চলচ্চিত্রের প্রতিটি নতুন পরীক্ষায়, প্রতিটি তরুণ পরিচালকের দৃষ্টিতে। তাঁর সিনেমা তাই শুধু সময়ের দলিল নয়, এক শাশ্বত ধ্যান— যেখানে মানুষ ও সময় একাকার হয়ে যায় এক অনন্ত ফ্রেমে।