সত্যজিৎ রায়, তাঁর ‘পথের পাঁচালী’ ও অন্যান্য

সুগত ত্রিপাঠী

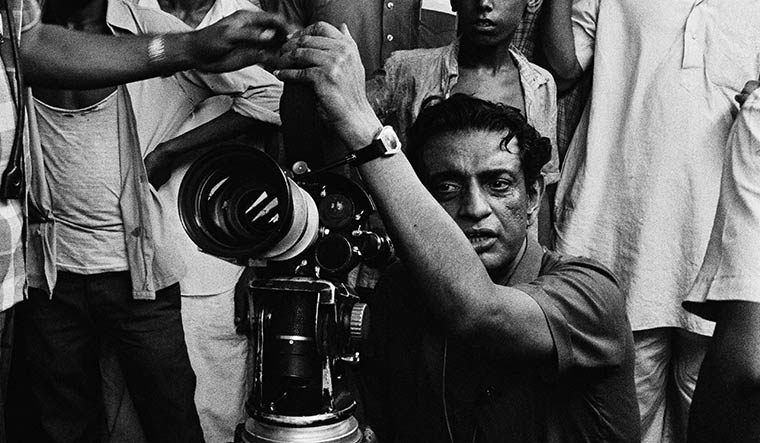

সত্যজিৎ রায় সংক্রান্ত কোনও বিষয় উপস্থিত হলে একশ্রেণীর বাঙালিকে দেখি খুব ডগমগ হয়ে পড়েন। এঁদের কাছে সত্যজিৎ রায় মোটের ওপর অতিমানব— যিনি কোনও ভুল করতে পারেন না, যাঁর সবকিছুই ত্রুটিহীন। সত্যজিৎ রায়ের ‘পথের পাঁচালী’ ‘সিনেমা’-টির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এঁরা করে থাকেন। অর্থাৎ, এঁদের কাছে ‘পথের পাঁচালী’ একটি— ‘সিনেমা’। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলে যে একজন মানুষ ছিলেন, সম্ভবত সেটা এঁরা বিস্মৃত হয়েছেন। এই বিস্মৃতি অবশ্য আজ নয়, বহুকাল চলে আসছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসামান্য সৃষ্টি ‘পথের পাঁচালী’-র অতি সামান্য অংশ চলচ্চিত্রায়িত করেছেন সত্যজিৎ রায়। কিন্তু অনেক শিক্ষিত বাঙালি এমন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন ” সত্যজিৎ রায়ের ‘পথের পাঁচালী’ “, মনে হয় সত্যজিৎ রায়-ই ‘পথের পাঁচালী’-র মূল স্রষ্টা (অর্থাৎ লেখাটিও তাঁর, সিনেমাটিও তাঁর)। ভাবতে ভয় হয়— এমনও কেউ কেউ আছেন কিনা, যিনি হয়তো ভাবেন, ‘পথের পাঁচালী’ কেবল একটি সিনেমা, ওই নামের অন্য কিছু, মানে উপন্যাস ইত্যাদি নেই ! পকেটে কয়েকটা পয়সা থাকলে সিনেমা দেখা যায়, এখন হাতে-হাতে ইন্টারনেটের ফলে সেটুকুরও প্রয়োজন হয় না, হাতে-হাতেই দেখে নেওয়া যায় ; কিন্তু পুস্তক-পাঠের মানসিকতা অধিকাংশ মানুষেরই নেই।

প্রথমেই বলি, ছবির নামকরণে সত্যজিৎ রায় যথেষ্ট অনৌচিত্য এবং অবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। উনি করলেন ‘পথের পাঁচালী’-র অংশবিশেষ, অথচ ছবির নাম রেখে দিলেন ‘পথের পাঁচালী’ ! কেন— ‘পথের পাঁচালী (অংশবিশেষ)’, ‘পথের পাঁচালী (সংক্ষেপিত ও রূপান্তরিত)’ অথবা ‘পথের পাঁচালী (বল্লালী বালাই ও আম আঁটির ভেঁপু)’— এরকম কিছু নাম রাখা যেত না ? এটি না-করার ফলে যেসব দর্শক কোনওদিন ‘পথের পাঁচালী’ পড়েননি, তাঁরা ভেবে বসবেন, এটাই সম্ভবত সমগ্রত ‘পথের পাঁচালী।’ এতে বিভূতিভূষণের কত বড় ক্ষতি, কত বড় পরিবর্তন তথা বিকৃতি হল ! প্রকারান্তরে বিভূতিভূষণকে অবমাননা এবং অস্বীকার করা হয়েছে এই ছবি করার, তৎসহ ছবির ভ্রান্ত-অবিমৃশ্যকারী নামকরণের মাধ্যমে। বিশেষত বিদেশি দর্শকদের কাছে খুব ভুল বার্তা যাবে। কারণ এঁদের অধিকাংশই উপন্যাসটি পড়েননি। নামও কোনওদিন শুনেছেন কিনা সন্দেহ। সত্যজিৎ রায়ের হাত ধরে তাঁরা যখন ‘পথের পাঁচালী’-র সঙ্গে পরিচিত হবেন, ভেবে বসবেন এটাই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই কালজয়ী সৃষ্টি। অনেকাংশে এ ঘটনা ঘটে চলেছে বিগত ষাট-পঁয়ষট্টি বছর ধরে ; পরবর্তীকালেও চলবে, যদি কিছু কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া না-হয়।

বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালী’ কী অসামান্য সৃষ্টি ! সমগ্র উপন্যাস যেন এক কাব্য। তিনি তো লিখছেন না, ধ্যান করছেন। এই গীতিধর্মী, ভাবগম্ভীর উপন্যাসকে সঠিকভাবে চলচ্চিত্রায়িত করা অসম্ভব। কমলকুমার মজুমদারও এই ছবির অসংখ্য ত্রুটি ধরেছিলেন। সে কথা যাক। শুধু একটি বর্ণনা দিই— যখন অপু মায়ের মুখে কাশীদাসী মহাভারত শুনছে তখন কর্ণের মৃত্যুদৃশ্যের সময়ে তার মনের ভাব বর্ণনা করছেন লেখক এইভাবে, “মায়ের মুখে এই অংশ শুনিতে শুনিতে দুঃখে অপুর…চোখের জল বাগ মানিত না।… সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দুঃখে চোখের জল পড়ার যে আনন্দ, তাহা তাহার মনোরাজ্যে নব অনুভূতির সজীবত্ব লইয়া পরিচিত হইতে লাগিল। জীবন-পথের যেদিক মানুষের চোখের জলে, দীনতায়, মৃত্যুতে, আশাহত ব্যর্থতায়, বেদনায় করুণ— পুরোনো বইখাতার ছেঁড়া পাতার ভরপুর গন্ধে, মায়ের মুখের মিষ্ট সুরে, রৌদ্রভরা দুপুরের মায়া-অঙ্গুলি-নির্দেশে তাহার শিশুদৃষ্টি অস্পষ্টভাবে সে পথের সন্ধান পাইত।” যত বড় চলচ্চিত্র পরিচালক হোন-না-কেন, মানুষের মনের এই ভাব সেলুলয়েডে ফোটানো অসম্ভব। আর একটি বর্ণনা— হরিহরের সঙ্গে যখন কুঠির মাঠ দেখতে যাচ্ছে অপু সেই সময়, “ঐ মাঠের পরে ওদিকে বুঝি মায়ের মুখের সেই রূপকথার রাজ্য ?… বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গাছের নীচে, নির্বাসিত রাজপুত্র যেখানে তলোয়ার পাশে রাখিয়া একা শুইয়া রাত কাটায় ? ওধারে আর মানুষের বাস নাই, জগতের শেষ সীমাটাই এই। ইহার পর হইতেই অসম্ভবের দেশ, অজানার দেশ শুরু হইয়াছে।” শিশুমনের এই ভাবনা চলচ্চিত্রে আনা সম্ভব কি ? চলচ্চিত্র কেবল বর্ণনা দিতে পারে ; মানুষের মনের ভাব ফুটিয়ে তুলতে পারে, কিন্তু আংশিক। অক্ষর তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিমান। সেখানে ভাবের বিস্তার অনেকখানি সম্ভব। তাই বিশ্বের প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ চিন্তাভাবনা অক্ষরে সজ্জিত করা সম্ভব হয়েছে। চলচ্চিত্র সেই জায়গায় এখনও পৌঁছোতে পারেনি, হয়তো কোনওদিন পারবেও না। বস্তুত, উপন্যাসটি যাঁরা পড়েছেন, তাঁদের কাছে সত্যজিৎ রায়-কৃত ‘পথের পাঁচালী’ জোলো লাগতে বাধ্য। বিদেশে চলচ্চিত্রটির এতখানি সাফল্যের একটা বড় কারণ এটাই (অর্থাৎ ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাস-অজ্ঞতা)। মূল উপন্যাসটির সঙ্গে যদি তাঁরা পরিচিত থাকতেন, সেক্ষেত্রে বিচার হয়তো অন্যরকম হত।

একথা ঠিক যে, সাহিত্যের ভাষা আর চলচ্চিত্রের ভাষা এক নয়। কোনও গল্প-উপন্যাস নিয়ে সিনেমা করতে চাইলে তাই পরিচালককে তাঁর শিল্পের খাতিরে সাহিত্যের অদলবদল করতে হয়। সংশ্লিষ্ট গল্প-উপন্যাসের একশো ভাগ চলচ্চিত্রায়ন সম্ভব নয়। তাই পরিচালকের উচিত, কোথায় কতখানি অদলবদল হয়েছে তা বিস্তারিতভাবে দর্শককে জানিয়ে দেওয়া। সংযোজন-বিযুক্তি সম্পর্কে দর্শককে অবহিত করা। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ পরিচালক এসবের ধারকাছ মাড়ান না। সেই সঙ্গে একথাও সত্যি যে, মূল কাহিনী থেকে বহু খ্যাতিমান পরিচালকও এত দূরে সরে গেছেন যে দিব্যেন্দু পালিতকে বলতে হয়েছিল, “তপন (সিনহা) বাবুকে আমি বলেছিলাম, এই ‘অন্তর্ধান’ ছবিটা করার জন্য আপনি আমার গল্পটা না-ও নিতে পারতেন।” সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, তাঁর কাহিনী অবলম্বনে সত্যজিতের ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ তাঁর ভালো লাগেনি।

‘পথের পাঁচালী’-র কথায় আসি। সত্যজিৎ লিখেছেন, “অপুর পাঠশালায় যাবার দিন থেকে শুরু করে দুর্গার মৃত্যু অবধি এক বছর সময় কল্পনা করে চিত্রনাট্যের ঘটনাগুলিকে ঋতু অনুসারে ভাগ করে ফেলা হয়েছিল। চৈত্রের প্রথম বৃষ্টিতে ভিজে দুর্গার অসুখ। সেই থেকে হরিহরের ফিরে আসার দিন ঘটনাগুলি সবই মেঘলা দিনে তোলা হয়েছিল। বৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে যে রোদ হয় না তা নয়— কিন্তু উপন্যাসের এই অংশের যে নিরবচ্ছিন্ন ভারাক্রান্ত mood, ছবির আলোতে তার প্রতিফলন মেঘলা দিনে সুটিং ছাড়া সম্ভব নয়।” ছবিতে মেঘলা দিন যে উপন্যাসের ভারাক্রান্ত মুড-কে রূপায়িত করার জন্য, কোনও দর্শক সেটা বুঝতে পারবেন বলে মনে হয় না। এ পরিচালকের একান্তই ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি। আর একটি দৃশ্য সম্পর্কে পরিচালক বলছেন, “অপুর নিঃসঙ্গ অসহায়তা ফুটিয়ে তোলার জন্য খোলা মাঠের পরিবেশে এই Long Shot। ঠিক এই মেঠো পথ দিয়েই এক বছর আগে অপুকে দুর্গার হাত ধরে পাঠশালায় যেতে দেখানো হয়েছিল— সুতরাং দুর্গার অভাবটা দর্শকের কাছে আরো প্রকট হয়ে ওঠে।” অপুর নিঃসঙ্গ অসহায়তা ফুটিয়ে তোলার জন্যই যে পরিচালক খোলা মাঠের পরিবেশ এনেছেন, বলে না-দিলে বোঝার সাধ্য বোধহয় কারও নেই ; মানুষের কল্পনা এতদূর যায় কিনা, জানা নেই। দুর্গার অভাব প্রকট হওয়ার ক্ষেত্রেও ওই একই কথা। অতঃপর— ভাতের হাঁড়ির ঢাকনার ওঠা-পড়া, ঢাকনি-চাপা ফুটন্ত ভাতের সঙ্গে সর্বজয়ার রুদ্ধ শোকদগ্ধ মনের যে ‘সহজ উপমা’ পরিচালক দিতে চেয়েছেন বলে জানিয়েছেন, তা পরিচালকের কাছে সহজ হলেও, দর্শকের এই উপমা বোধগম্য হবে বলে মনে হয় না। এরপর, দুর্গার মৃত্যুর পরে হরিহর যখন বাড়িতে এসে ছেলে-মেয়ের নাম ধরে ডাকছে, তখন পরিচালক লিখছেন, “সর্বজয়া কি সে ডাক শুনেছে ? শুনেছে। এখানে তার অভিব্যক্তি কী হবে ? বাড়াবাড়ি কিছু হওয়া অসম্ভব, কারণ কান্নার বাঁধ এত সহজে ভাঙতে পারে না।… সাদা শাঁখাটা হাত দিয়ে গালের সঙ্গে চাপা ছিল— হাতটা সামান্য একটু নড়াতে শাঁখাটা আলগা হয়ে ইঞ্চিখানেক নেমে এল। এই যথেষ্ট কারণ এর আগে দীর্ঘক্ষণ ধরে তাকে অনড় অবস্থায় দেখেছি। এই শাঁখার দোলাই যেন তার বুকের দোলা।” শাঁখার দোলার সঙ্গে বুকের দোলার যে উপমা পরিচালক দিতে চেয়েছেন, তা কষ্টকল্পিত। ছবির একেবারে শেষে অপুকে দেখা গেল টান মেরে তার দিদির চুরি করা সোনার কৌটোটা ঝাঁঝিভর্তি পুকুরে ফেলে দিতে (উপন্যাসে আছে বাঁশবনে ফেলে দেওয়ার কথা)। ঝাঁঝিগুলো সামান্য ফাঁক হয়ে আবার জুড়ে যায়। পরিচালক বলেছেন, অপুর তৎকালীন মানসিক অবস্থার সঙ্গে এই ফাঁক হওয়া এবং জুড়ে যাওয়ার একটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এ কেবল পরিচালকের নিজেরই ভাবনা, বলে না-দিলে দর্শক বুঝতে পারবেন না।

‘পথের পাঁচালী’ ছবিতে সর্বজয়া চরিত্রটি যিনি চিত্রিত করেছেন, সেই করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচন যথাযথ হয়নি। উপন্যাস অনুসারে সর্বজয়া গ্রাম্য, যৎসামান্য অক্ষরজ্ঞানযুক্ত, নির্বোধ ধরণের মহিলা। কিন্তু ছবিতে সর্বজয়াকে কথাবার্তায় বেশ সপ্রতিভ, অর্থাৎ যাকে বলে স্মার্ট, সেটাই মনে হয়েছে। হয়তো করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন বলে তাঁর অভিনয়ে এই খামতি প্রকট হয়ে উঠেছে। চরিত্রের সঙ্গে তিনি নিজেকে মেলাতে পারেননি। মোটকথা, উপন্যাসে বর্ণিত সর্বজয়া আর সিনেমার সর্বজয়ার মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক। কেবল একটা সাদামাঠা শাড়ি পরিয়ে ঘোমটা দিয়ে দিলেই গ্রাম্য মেয়ে হওয়া যায় না। সত্যজিতের নিজেরও গ্রামজীবন সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছিল না। সেটাও হয়তো এ জাতীয় ত্রুটির কারণ।

অপু-দুর্গার রেলগাড়ি দেখতে যাওয়ার দৃশ্যটা দেখি খুব জনপ্রিয়। অনেক জায়গায় তার নানান রকম ছবি, গ্রাফিক্স ইত্যাদি দেখা যায়। দৃশ্যটার মধ্যে অসাধারণত্ব কী আছে বুঝি না। নিতান্ত সাধারণ। কাশবনের ভেতর দিয়ে দৌড়ে ভাই-বোন রেলগাড়ি দেখছে। এ নিয়ে এত নাচানাচির কী আছে ?

‘পথের পাঁচালী’ যদি বিদেশে পুরস্কৃত না-হত, তাহলে ছবিটি নিয়ে তথা ছবির পরিচালককে নিয়ে আলোচনা-মাতামাতি কতখানি হত, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। বাঙালি তথা ভারতীয়রা অশ্লীলভাবে পুরস্কার-লোলুপ। এ মুর্খামির-ই নামান্তর। বিশ্বের কোনও পুরস্কার আজ পর্যন্ত বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। প্রায় প্রতিটি পুরস্কার-প্রদানের পেছনে থাকে রাশীকৃত দুর্নীতি, মনোনয়নে অজস্র ভুলভ্রান্তি। তাই কোনও পুরস্কার কখনও কোনও শিল্পের উৎকর্ষের পরিচায়ক নয়। কিন্তু কে বোঝাবে এ কথা ‘সর্বজ্ঞ’ বাঙালিকে ?

তবে ‘পথের পাঁচালী’-তে ইন্দির ঠাকরুণের অভিনয় অনবদ্য হয়েছে। অপু, দুর্গা, হরিহরও যথাযথ। গ্রাম-বাংলার দৃশ্য বহু চলচ্চিত্রে দেখা গিয়েছে, তাই ও বিষয়ে এ ছবি খুব নতুন কিছু দিতে পারেনি।

কেবল ‘পথের পাঁচালী’ নয়, সত্যজিৎ রায়ের অন্যান্য ছবি নিয়েও যাঁরা ‘আহা’ ‘আহা’ করেন, দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, তাঁদের অধিকাংশই ছবি দেখার সময় যথেষ্ট একঘেয়ে-অস্বস্তি-বিরক্তি বোধ (বোর ফিল) করেছেন। পাছে ‘বৌদ্ধিক’ মহলে উপহাস্যস্পদ হতে হয়, তাই বাধ্য হয়ে ভালোলাগার ভান করেন। নন্দন-রবীন্দ্রসদন-কফি হাউস চত্বরে ঘোরাফেরা করা এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে আর কিছু থাক না-থাক, ভণ্ডামি আছে পরিমাণমতো। কিছু বিদেশি শিল্পী-সাহিত্যিক, চলচ্চিত্রকারের নাম ঠোঁটস্থ করে রেখেছেন। যত্রতত্র সেসব ছড়ানোর মাধ্যমে ‘প্রতিষ্ঠা’ লাভের, ‘ইন্টেলেকচুয়াল’ সাজার চেষ্টা করেন।

সত্যজিৎ রায়ের ছবি করার মূল উদ্দেশ্য ছিল পুরস্কার পাওয়া, চলচ্চিত্র-শিল্প হিসেবে তাঁর ছবির স্বীকৃতি পাওয়া। আপামর দর্শকের ভালোলাগা-মন্দলাগার দিকটা দিকটা তিনি সেভাবে দেখেননি। শুধু সত্যজিৎ নন, বেশিরভাগ এই জাতীয় শিল্পসমন্বিত ছবির পরিচালকরা এই পথের পথিক। এটা অবশ্য কিছু যে দোষের, তা বলছি না। সব সিনেমা অথবা সব সাহিত্য, সৃষ্টি যে সর্বসাধারণকে আকৃষ্ট করবে, তার কোনও মানে নেই, তার কোনও প্রয়োজনও নেই। এজাতীয় সিনেমার দর্শকরা একটা বিশেষ শ্রেণীর। কিন্তু অনেকেই সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, ঋতুপর্ণ ঘোষ, মৃণাল সেন, আদুর গোপালকৃষ্ণন, ইঙ্গমার বার্গম্যান, বুনুয়েল, আকিরা কুরোসাওয়া প্রমুখ চলচ্চিত্রকারদের ছবি তাঁদের খুব ভালো লাগে— এরকম মত প্রকাশ করেন। এসব দর্শককে যদি সিনেমার কোনও বিশেষ দৃশ্যের অর্থ বুঝিয়ে দিতে বলা হয়, অনেকেই তোতলাবেন। কেন ভালো লাগে, জিজ্ঞেস করলে অগোছালো, অযৌক্তিক উত্তর দেবেন।

বস্তুত প্রায় সমস্ত চলচ্চিত্র-পরিচালকের মুদ্রাদোষ হল, কাহিনীকারকে (যদি কাহিনীকার এবং পরিচালক একই ব্যক্তি না-হন) ছাপিয়ে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা এবং প্রচার করার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ সাহিত্যের হাত তিনি ধরবেন বা ধরতে বাধ্য হবেন, কিন্তু সাহিত্যিককে প্রাপ্য স্বীকৃতি, প্রাপ্য মর্যাদা দেবেন না। অজস্র চলচ্চিত্র-পরিচালক আজ পর্যন্ত যা করেছেন সাহিত্যনির্ভর ছবি বানাতে গিয়ে, সেসব ছবিতে এমন অসংখ্য দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে যা মূল গ্রন্থে নেই ; অপরদিকে, উপন্যাসের অসামান্য সব অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। বুঝে উঠতে পারি না, এইসব তথাকথিত জ্ঞানীগুণী পরিচালক কেন যে সাহিত্যে হাত দেন ছবি বানানোর জন্য ! নিজেরা যা খুশি লিখে ছবি বানান না, কে আপত্তি করছে ? কিন্তু অন্যের সৃষ্টিকে নিয়ে এভাবে ছেলেখেলা করার অধিকার বোধহয় তাঁদের নেই। হ্যাঁ, ছেলেখেলাই বলব। এক শিল্পের খাতিরে অন্য শিল্পের পরিবর্তন বিকৃতিরই নামান্তর। চলচ্চিত্র কিংবা নাটক-থিয়েটার যাঁরা তৈরি করেন, তাঁরা মূল কাহিনী থেকে দূরে সরে গিয়ে সেই বিকৃতিই করেন। এদিকে অজুহাত দেবেন, ‘ছবির প্রয়োজনে’ এটা করা দরকার। অস্যার্থ, ছবির প্রয়োজনে অন্যের সৃষ্টিতে যেমন খুশি কলম চালানো যেতে পারে ! ব্যাপারটা অনেকটা এরকম, রবীন্দ্রনাথের কোনও গানের বাণী বা সুর যদি কোনও শিল্পীর পছন্দ না-হয় তিনি সুর এবং বাণীর কিছু কিছু পরিবর্তন করতে পারেন !

গানের কথা যখন এলই, তখন চলচ্চিত্রে সঙ্গীতের ব্যবহার বিষয়ে দু-এক কথা বলি। চলচ্চিত্রে গান কিংবা আবহসঙ্গীত ব্যবহারের সত্যিই কি প্রয়োজনীয়তা আছে ? চলচ্চিত্র যদি জীবনের বাস্তবচিত্র হয়, সেক্ষেত্রে আবহসঙ্গীতের কোনও ভূমিকা থাকতে পারে না। আমরা দুঃখ পেলে অনেক সময় কান্নাকাটি করি, কিন্তু সেসময় পেছন থেকে কেউ বেহালা বাজায় না। অথচ সিনেমায় এরকম ব্যাপার অহরহ ঘটে। ‘পথের পাঁচালী’-তেও দেখা গিয়েছে— দুর্গার মৃত্যুসংবাদ সর্বজয়া স্বামীকে দিচ্ছে, সে সংলাপ শোনানো হয়নি, পরিবর্তে তার-সানাইয়ে একটি করুণ সুর বাজানো হয়েছিল। আবার আনন্দের সংবাদে সেতার বা অন্য কোনও বাদ্যযন্ত্রে আনন্দ-সুর বাজানোর প্রচলন রয়েছে সিনেমায়। বলা বাহুল্য, এ সবই হাস্যকর।

চলচ্চিত্রে গান-ই বা থাকবে কেন ? কাহিনীতে যদি উল্লেখ থাকে কোনও চরিত্র গান গাইছে, অথবা কোনও সঙ্গীতশিল্পীর জীবন অবলম্বনে ছবি— সেক্ষেত্রে গানের ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ‘নষ্টনীড়’ গল্পে এরকম কোনও বর্ণনা তো নেই, তাহলে সত্যজিৎ কী করে ‘আমি চিনি গো চিনি তোমারে’ গানটি ঢুকিয়ে দিলেন ‘চারুলতা’ সিনেমায় ? ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’ ছবিটি নিয়ে অনেকে খুব উল্লাস প্রকাশ করেন। দেখে বিরাট উৎকৃষ্ট কিছু মনে হয়নি। বিশেষত, দীর্ঘসময়ব্যাপী ভূতের নাচ অত্যন্ত বিরক্তিকর। এই ছবির গান নিয়েও অনেকে দেখি উচ্ছ্বসিত। কিন্তু বহু সঙ্গীত-অভিজ্ঞ মানুষ এই ছবির গানগুলিকে গান বলেই স্বীকার করেন না। বেসুরো, শ্রুতিমাধুর্যহীন সব গান (বিশেষ করে ‘দেখো রে নয়ন মেলে’— এই ‘বিখ্যাত’ গানটি)। ‘হীরক রাজার দেশে’ সিনেমার গানগুলিও পাতে দেওয়ার অযোগ্য ( যেমন ‘পায়ে পড়ি বাঘমামা’— বেসুরোশ্রেষ্ঠ এক গান)। অথচ সেই সময় বাংলা সিনেমায় অজস্র মেলোডিয়াস গানের জন্ম হয়েছে।

‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসে বর্ণিত ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যুদৃশ্যের সঙ্গে সিনেমার ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যুদৃশ্যের প্রায় কোনও সাদৃশ্য নেই।

সত্যজিৎ রায় সংক্রান্ত কিছু হলেই মাত্রাতিরিক্ত আহ্লাদগ্ৰস্ত হওয়ার কোনও প্রয়োজন তাই বাঙালির নেই। এই অতি আহ্লাদের কারণে সম্প্রতি ‘পথের পাঁচালী’-র নির্মাণ-বিষয়ক একটি ছবিকে ঘিরে (অনীক দত্ত পরিচালিত ‘অপরাজিত’) বাঙালি দেখলাম নতুন করে গদগদ। এ-ও হ্যাংলামির-ই নামান্তর।

জ্ঞাতব্য—

প্রবন্ধের ৫ অনুচ্ছেদে সত্যজিৎ রায়ের উক্তিগুলি তাঁর ‘চলচ্চিত্র-রচনা : আঙ্গিক, ভাষা ও ভঙ্গি’ শীর্ষক রচনা (গ্রন্থ— বিষয় : চলচ্চিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত) থেকে নেওয়া হয়েছে।