রবীন্দ্রনাথ — আমি যেটুকু বুঝেছি

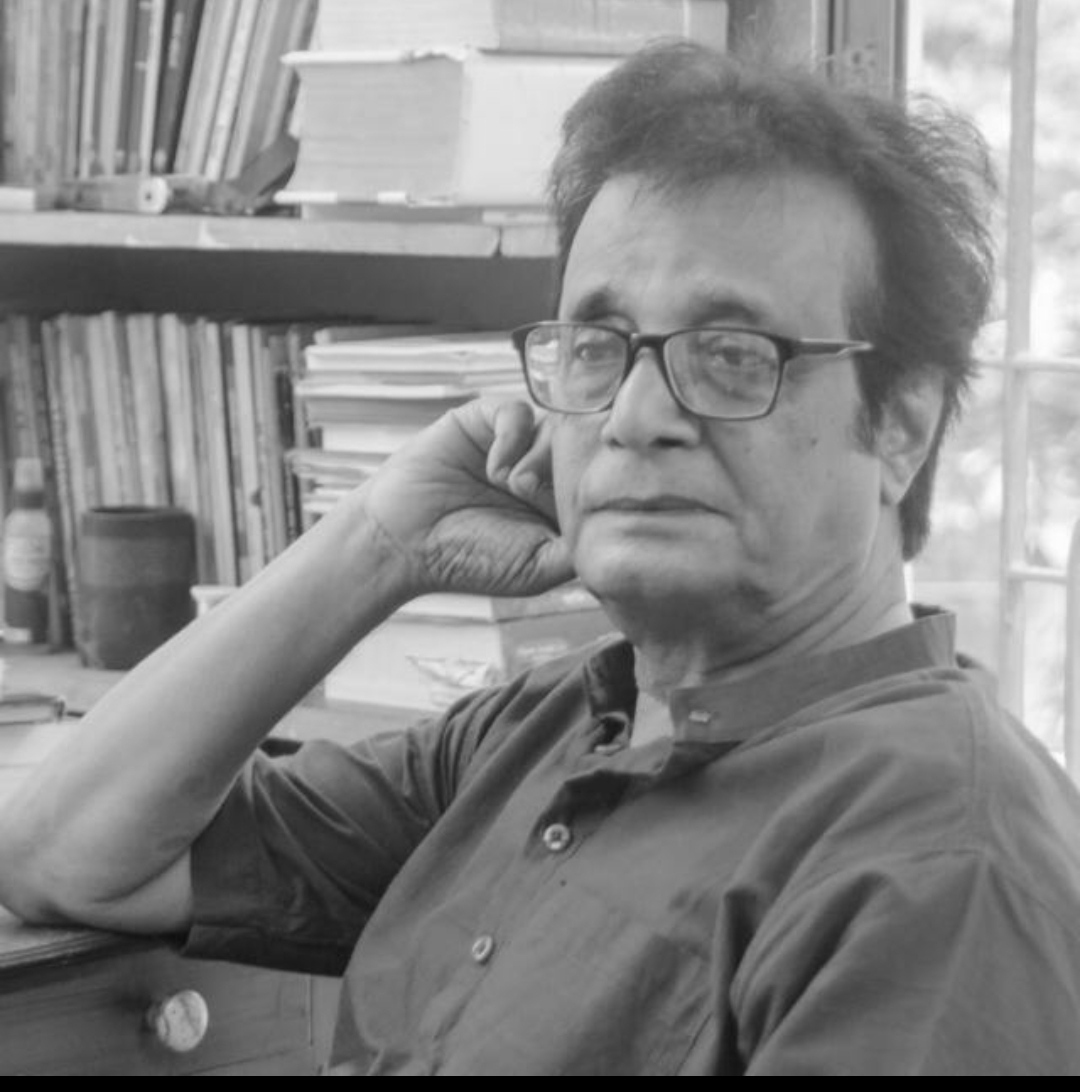

দীপক রায়

রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে একটা ভারত মহাসাগর যার সামনে দু’মুহূর্ত দাঁড়িয়ে এক গণ্ডুষ জল পান করে কখনো একটু তৃষ্ণা মেটাই কিংবা অবগাহনের চেষ্টা করে তাৎক্ষণিক একটু শান্তি পাবার চেষ্টা করি যখন – “নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস …”

কুড়ি বছর বয়সে ভানুসিংহের পদাবলীতে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন –

“ মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।” ঠাকুরবাড়ির নিঃসঙ্গ বৌঠান, বাইশ বছরের কাদম্বরীর সঙ্গে একটা বন্ধুত্ব ছিল কিশোর রবীন্দ্রনাথের। কাদম্বরী তখনও জীবিত। তবুও বিষাদের কোন অতল থেকে কবি লিখলেন জীবন-মৃত্যুর এমন আশ্চর্য অনুভব – রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমার প্রথম বিস্ময় শুরু হয়েছিল।

এসব বোঝার অনেক আগেই স্কুলে পড়ার সময় আবেগে গলা কাঁপিয়ে “নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ” আবৃত্তি করেছি –

আমি ঢালিব করুণাধারা

আমি ভাঙিব পাষাকারা

আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া

আকুল পাগলপারা

আবেগে গলা আর পা এত কাঁপছিল যে প্রথম তিনটি স্থানে জায়গা হয়নি। চতুর্থ হবার সান্ত্বনা পুরস্কার। সেই সান্ত্বনা পুরস্কারই কপালে লেখা হল সারাজীবনের জন্য। আর সেদিনের না-বোঝা কবিতা বোঝাবার চেষ্টা করতে করতে একটা জীবন কেটে গেল।

২

“সোনার তরী”-তে দাঁড়াই একবার । বোঝা- না বোঝার মাঝখানে এসে পড়ি।

গগনে গরজে মেঘ , ঘন বরষা।/ কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা

রাশি রাশি ভারা ভারা / ধান কাটা হল সারা / ভরা নদী ক্ষুরধারা

খরপরশা ।/ কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা ।

ধান কাটার সময় বাংলার বর্ষার রূপ বোঝা গেল। কিন্তু শেষ স্তবকে –

ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই — ছোটো সে তরী

আমার সোনার ধানে গিয়েছে ভরি ।

শ্রাবনগগণ ঘিরে

ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,

শূন্য নদীর তীরে

রহিনু পড়ি –

যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী ।

ঠাঁই নাই বলে যে তরী নিল না কবিকে – সেই হাহাকার নিয়ে একা থেকে যাওয়া এই সংসারে । এই একাকীত্ব কী, সে কি তাঁর কাছ থেকেই প্রথম জেনেছিলাম ? জানি না । শুধু জানি ”সোনার তরী” রচনার সময় কবির বয়স তিরিশ পার হচ্ছে।

৩

মাত্রাবৃত্তে লেখা এই কবিতায় ধ্রুবপদের(রিফ্রেনের)মহিমা যে কোন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে তা শেখালেন তিনি। “দুঃসময়” কবিতার পাঁচটি স্তবকের শেষ দুটি পঙক্তি –

তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,

এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা ।

প্রতিটি স্তবকের প্রথম ৬টি পঙক্তি একটু একটু করে ঢেউয়ের মতো উঠতে থেকে শেষ দু’ পঙক্তির ধ্রুবপদটি যেন ফুঁসে উঠে মাটির ওপর আছড়ে পড়ে । কবিতাটি শেষ হয়—

আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন

উষা-দিশাহারা নিবিড়-তিমির-আঁকা –

ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর

এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা ।

নামমাত্র কোনো বিষয়কে নিয়ে অসামান্য একটি লেখা – “এক গাঁয়ে” । ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থের আশ্চর্য এই কবিতায় ১২টি লাইনের ৩টি স্তবক আছে, যার শেষ চার পঙক্তির যে ধ্রুবপদ আমাদের ক্রমশ আচ্ছন্ন করে দেয় তা হল –

আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা

আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,

আমার নাম তো জানে গাঁয়ের পাঁচজনে —

আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা ।

এই কবিতায় শুধু ছন্দের জাদু নেই, শুধু ধ্রুবপদের ইন্দ্রজাল নেই, আছে অন্য আরেক বিস্ময়কর পঙক্তির উপস্থিতি। শেষ চার পঙক্তির প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থ পঙক্তির শেষ শব্দটি হল – ‘খঞ্জনা’, ‘অঞ্জনা’ এবং ‘রঞ্জনা’ । অন্ত্যমিলের উদ্দেশে যে এই শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু প্রথম দুই পঙক্তির পর কবি অন্ত্যমিলের শিকল ভেঙে লিখলেন –

আমার নাম তো জানে গাঁয়ের পাঁচজনে –

তৃতীয় পঙক্তির অন্ত্যমিলের এই ব্যতিক্রমী (পাঁচজনে) প্রয়োগ সেই সময় (১৯০০ সাল) খুবই বিস্ময়কর । স্বরবৃত্ত ছন্দে তৃতীয় পঙক্তির এই ব্যবহার কোন আধুনিকতা স্পর্শ করে তা ভেবে বিস্মিত হতে হয়।

৪

‘ক্ষণিকা’- কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতা ‘কৃষ্ণকলি’। এই কবিতাটি গান হিসেবেই মানুষের কাছে বেশি পরিচিত। গান হিসেবে এটি একটু দীর্ঘ আয়তনের বলা চলে। চতুর্থ স্তবকটি উল্লেখ করি –

এমনি করে কালো কাজল মেঘ

জ্যৈষ্ঠ মাসে আসে ঈশানকোণে

এমনি করে কালো কোমল ছায়া

আষাঢ় মাসে নামে তমালবনে।

এমনি করে শ্রাবণ রজনীতে

হঠাৎ খুশি ঘনিয়ে আসে চিতে ।

এরপর তো ‘কৃষ্ণকলি’-র সেই বিখ্যাত ধ্রুবপদ –

দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

আমরা শুধু বিস্মিত হয়ে কী অসামান্য শব্দের জাদুতে জ্যৈষ্ঠ থেকে আষাঢ়, আষাঢ় থেকে শ্রাবণে, বদলে গেল কবির ভাষা আর কৃষ্ণকলির ‘খুশি’, ‘ঘনিয়ে আসে চিতে’।

“বোঝাপড়া” কবিতায় –

“মনেরে আজ কহো যে

ভালো মন্দ যাহাই আসুক

সত্যেরে লও সহজে”

— প্রবাদ বাক্যের মতো এই রিফ্রেনও বারবার আসে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনেক পঙক্তি আমরা প্রবাদ বাক্যর মতো ব্যবহার করি। এই সব পঙক্তি যে তাঁর কোনো ভালো কবিতা থেকে উদ্ধৃত করা হচ্ছে তা আর মনে পড়ে না। এরকম এক প্রবাদ বাক্য —

“যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই / যাহা পাই তাহা চাই না” –

এই দু’টি পঙক্তি যে “পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি” কবিতার অংশ, তা আর মনে রাখি না। সামনে রাখি এই কটি পঙক্তি —

“দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া

ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া

একটি ধানের শিষের উপরে

একটি শিশির বিন্দু ।”

এই চারটি পঙক্তিও আমরা প্রবাদ বাক্যর মতো ব্যবহার করে থাকি। এটিও যে একটি ছোটো কবিতার অংশ তা কদাচিৎ মনে পড়ে। যা সহজ, যা সুদূর, যা গভীর, তাই সুন্দর হয়ে দেখা দিয়েছে রবীন্দ্রনাথের লেখায়। এত সহজে এত সুদূরে কীভাবে যাওয়া সম্ভব শুধু এইটুকু শিখতে শিখতেই আমার একটা জীবন শেষ হয়ে গেল।

উৎসর্গ কাব্যগ্রন্থের “আমি চঞ্চল হে” কবিতাটিও গান হিসেবে বেশি পরিচিতি লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ লিখলেন –

“ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে

বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি –“

সুদূর কেমন তা বলতে গিয়ে কবি বললেন – “ বিপুল সুদূর”। সুদূরের আগে ‘বিপুল’- এই বিশেষণটি শুধু অকল্পনীয় নয় চমকপ্রদ।

৫

তানপ্রধান তো বটেই যে কোনোরকম ছন্দে যে কবি এতটা দক্ষ এত সিদ্ধহস্ত সেই কবিই “লিপিকা” কাব্যগ্রন্থে টানা গদ্যে লিখছেন –

“এখানে নামল সন্ধ্যা। সূর্য্যদেব, কোন দেশে, কোন

সমুদ্রপাড়ে, তোমার প্রভাত হল?

অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠছে রজনীগন্ধা, বাসরঘরের

দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো; কোনখানে ফুটল

ভোরবেলাকার কনকচাঁপা?” –( সন্ধ্যা ও প্রভাত)

কিংবা, কী অনায়াস ভঙ্গিতে লিখছেন –-

“বৃষ্টি ধরে এল, আমার গান থামল । সে উঠে চুল

বাঁধতে গেল। এছাড়া আর কিছুই না।

বৃষ্টিতে গানেতে অকাজে আঁধারে জড়ানো কেবল সেই

একটি দুপুরবেলা।” –( একটি দিন)

একটা নিরাভরণ মায়াময় দুপুরের এরকম বর্ণনা দেখে ভাবি এ কোন রবীন্দ্রনাথ যাঁকে সামনে রেখে আজও এমন লেখা লেখার কথা ভাবি। এবং পারি না।

এইসব বিষয়কে সামনে রেখে প্রচলিত কোনও ছন্দের কথা ভাবলেন না। গদ্য ছন্দেই (porse-poetry) এই কবিতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেন।

“পুনশ্চ”- কাব্যগ্রন্থের “বাঁশি” কবিতাটি সামনে রাখি –

“কিনু গোয়ালার গলি

দোতলা বাড়ির

লোহার-গারদে-দেওয়া একতলা ঘর

পথের ধারে।“

খুব নিরাসক্ত ভঙ্গিতে এক গল্পের ভেতর দিয়ে শুরু হল এই কবিতা। কবিতাটি শেষ হল –

“সেইখানে

বহি চলে ধলেশ্বরী ।

তীরে তমালের ঘন ছায়া ।

আঙিনাতে

যে আছে অপেক্ষা ক’রে, তার

পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।”

কোন ছন্দে লেখা এই কবিতা? অক্ষরবৃত্তের গড়িয়ে যাওয়া প্রবাহ আছে আর ভেঙে যাওয়া পঙক্তিতে পঙক্তিতে ছন্দের একটা ওড়না যেন জড়িয়ে আছে কবিতায় । অক্ষরবৃত্ত ছন্দে পঙক্তি ভাঙার যে অসামান্য জাদু আছে অবিস্মরণীয় এই কবিতাটিতে তা ভাবা যায় না।

৬

অনেক দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন তিনি। যা নিয়ে এখন আর কথা হয় না। পাশাপাশি একই সঙ্গে “লেখন” “কণিকা” এবং “স্ফুলিঙ্গ” গ্রন্থে পাঁচ শতাধিক ছোটো কবিতা লিখে গেছেন। ছোটো কবিতার পক্ষে তাঁর মূল্যবান লেখা আজও আমাদের কাছে যেন এক মূল্যবান দলিল এবং ছোটো কবিতা লেখার সপক্ষে একটি শ্রেষ্ঠ নিবন্ধ। দুটো ছোট কবিতা –

“ফুলগুলি যেন কথা,

পাতাগুলি যেন চারদিকে তার

পুঞ্জিত নীরবতা” ।

অথবা —

“স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল

ক্ষণকালের ছন্দ।

উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল

সেই তারি আনন্দ”।

এমন ছোটো কবিতার পাশাপাশি “বাঁশি” ছাড়াও তিনি “আমি” “উদাসীন” বা “আফ্রিকা”-র মতো কত যে চিরকালের আকারে বড়ো কবিতা বা “দেবতার গ্রাস”র মতো দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

“গীতবিতান”-র গানগুলি তাঁর শ্রেষ্ঠ ছোটো কবিতা – একথা তো নতুন করে আজ আর বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ৩১টি শব্দে লিখিত তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা হয়তো এই “প্রথম দিনের সূর্য”-

প্রথম দিনের সূর্য

প্রশ্ন করেছিল

সত্তার নুতন আবির্ভাবে –

কে তুমি ?

মেলেনি উত্তর ।

বৎসর বৎসর চলে গেল ।

দিবসের শেষ সূর্য

শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল

পশ্চিম সাগরতীরে

নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়

কে তুমি ?

পেল না উত্তর ।।

৭

এরপর শ্রেষ্ঠত্বের তালিকায় গীতবিতানের বাইশ শতাধিক গানের মধ্যে আমার অক্ষম নির্বাচনে মাত্র অর্ধশতাধিক গানের (কবিতা) সম্ভারকে সামনে রাখতে হয় যা নিয়ে আজকের কবিরা কথা বলেন, বিস্মিত হন, তা থেকে নামমাত্র কয়েকটি নমুনা সামনে রাখি ।

কবি যখন লেখেন –

“মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার করে আসে

আমায় কেন বসিয়ে রাখ একা দ্বারের পাশে” –

— তখন মনে হয় আজকের এই অস্থির সময়ের একাকীত্ব, এই এলিয়েনেশন সেদিনও কবি কীভাবে ভেবেছিলেন আর তা কীভাবে তাঁর গানের(কবিতার)মধ্যে মাত্র কয়েকটি শব্দে জানিয়ে দিলেন।

চার লাইনের গানে তিনি যখন লেখেন –

“আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়

আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি পথে যে জন ভাসায়।“

— ভাবি এই পৃথিবীতে এমন কে আছে যে সর্বনাশের জন্য বসে থাকে? কে এমন আছে যে পথ চেয়ে বসে থাকে যার জন্য, তাকেই সে পথে ভাসিয়ে দেয়। সে এমন কোন প্রেমিক যার জন্য, এমন সর্বনাশা অপেক্ষা ? গানের সুরের আর গায়কির সাহায্য ছাড়াই কবিতা হিসেবেই শুধুমাত্র এই দুটো অবিনশ্বর লাইন কীভাবে লেখা হল তা ভেবে কূলকিনারা পাই না।

গান হিসেবে না ভেবে কবিতা হিসেবে ভাবতে চাই আরও কত যে লেখা । —

“যে রাতে মোর দুয়ারগুলি / ভাঙল ঝড়ে জানি

নাই তো তুমি এলে / আমার ঘরে…”

অথবা —

“গোধূলিগগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা /

আমার যা কথা ছিল হয়ে গেল সারা।…”

ভাবনার কোন অতল থেকে এসব লেখার জন্ম হয়েছে আর কত সহজ ভাষায় তা লেখা হয়েছে তা আমাদের কল্পনার অতীত।

কিংবা —

“আমার যেদিন ভেসে গেছে চোখের জলে / তারি ছায়া

পড়েছে শ্রাবণগগণতলে / দুই তারে বাঁধা ছিল জীবনের বিন/

তার ছিঁড়ে গেছে কবে / একদিন কোন হা হা রবে …”

এই লেখায় কবি লেখেন শ্রাবণের আকাশের নীচে যে ছায়া পড়েছে, তা সে-দিনের, যে-দিন চোখের জলে ভেসে গেছে । এরপর হৃদয়ের বন্ধনের তার ছিঁড়ে যাবার কথা বোঝা গেল কিন্ত কল্পনা করতে পারি না – ‘কোন হা হা রবে’-র এই ক-টি শব্দ। অভিধানে ‘হা হা’ রব বলে কিছু থাকার কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন । হৃদয়ের বন্ধন ভেঙে যাবার যে যাতনা, যে হাহাকার, তা তাঁর এই ‘হা হা’ শব্দে উঠে এল – যে শব্দটি আমাদের অজানা।

আর একটি আকারে বড়ো গান যা কবিতার মতো অনায়াসে পড়া যায় –

“এমন দিনে তারে বলা যায় / এমন ঘনঘোর বরিষায়” ।

মাঝখানে বলা হল –

“সে কথা শুনিবে না কেহ আর, / নিভৃত নির্জন চারি ধার

দুজনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখি

আকাশে জল ঝরে অনিবার / জগতে কেহ যেন নাহি আর”

আর লেখাটা শেষ হচ্ছে

“ব্যাকুল বেগে আজি বহে যায় / বিজুলি থেকে থেকে চমকায়।

যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে

সে কথা আজি যেন বলা যায়

এমন ঘনঘোর বরিষায় ।।“

হেমন্ত মুখোপাধ্যাযের গলায় প্রথম এই গান শুনি আর গীতবিতান বের করে কবিতার মতো পড়ি । ভাবি, ঘনঘোর বর্ষার যে সুনিপুণ বর্ণনা কবির লেখায় পাওয়া যায় তা, থেকে এই গান বা কবিতাকে প্রকৃতির কবিতা বলে পাঠক বা শ্রোতার বিভ্রম হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতির এই বিপুল অবিশ্রান্ত বর্ষণের দিনে প্রেমিকার এই আর্ত হাহাকার প্রেমের কবিতা ছাড়া আর কিইবা হতে পারে ? তবু গীতবিতান খুলে দেখে নিই একবার – এই গান কবির ভাবনায় কোন পর্বের গান। এমন তো অনেক গানই আছে যা নিয়ে অনেক শিল্পীও কখনো কখনো বিভ্রান্ত হন।

মনে পড়ছে জনপ্রিয় কত গান । যেমন –

“ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে” — যেখানে বলা হল –

“আকাশের যত তারা / চেয়ে রয় নিমেষহারা,/

বসে রয় রাত-প্রভাতের পথের ধারে …”

মনে পড়ে –

“চোখের আলোয় দেখেছিলাম চোখের বাহিরে /

অন্তরে আজ দেখব যখন আলোক নাহিরে”।

কিংবা

“আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার …”

– যে গান শেষ হয়েছে –

”সুদূর কোন নদীর ধারে / গহন কোন বনের ধারে/

গভীর কোন অন্ধকারে / হতেছ তুমি পার/

পরানসখা বন্ধু হে আমার”।

পাশাপাশি এই ছুটে যাওয়া ব্যস্ত সময়ে কেউ নিশ্চয়ই একটু থমকে দাঁড়ায়, বিলম্বিত লয়ে শুনে নেয় –

.”এখনো গেল না আঁধার, এখনো রহিল বাধা”

কিংবা ––

“এ পরবাসে রবে কে হায়! / কে রবে এ সংশয়ে সন্তাপে শোকে”। একদিন অন্দরমহল থেকে ভেসে এল –

“হেলাফেলা সারা বেলা এ কী খেলা আপন সনে” ।

পৌনে আটটায় রেডিওতে গান শোনা তৃপ্তির রোজকার অভ্যাস। এই সামান্য একটা লাইন আমাকে পড়ার টেবিল থেকে উঠিয়ে অন্দরমহলের চৌকাঠে দাঁড় করিয়ে দিল আর সবকিছু অতিক্রম করে ওই সামান্য পঙক্তিটা আমাকে কেমন যেন আচ্ছন্ন করল। গানটা কে গাইযেন জানা হয়নি সেদিন। পরে ইউ টিউবে দেখলাম অদিতি গুপ্ত থেকে বাণী ঠাকুর অনেকেই গেয়েছেন ওই গান।

আবার একদিন পড়ার টেবিল থেকে উঠে রেডিওতেই শুনেছিলাম রাজেশ্বরী দত্তের কণ্ঠে –– “এ পরবাসে রবে কে?” — যা ভোলা যাবে না কোনদিন। তৃপ্তি জিজ্ঞেস করেছিল — কে গাইছে ?

পাশ করেছিলাম সে পরীক্ষায়। কিন্তু বেশিরভাগ সমগ্র পাশ করতে পারি না। অনেক নতুন শিল্পীর নতুন গায়কির আবির্ভাবে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় যেন আড়ালে চলে যাচ্ছিযেন। হঠাৎই কানে এল –

“আজ যেমন করে গাইছে আকাশ তেমনি করে গাও গো

আজ যেমন করে চাইছে আকাশ তেমন করে চাও গো”।

এ গান কোন পর্বের গান তা জানার ইচ্ছা হয় না। শুধু এই গান শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে হয়। তিন বছর আগে সামনে বসে স্বপন গুপ্তর গান শুনেছিলাম। আট নটি গান শোনার পর আমার অনুরোধ ছিল – “লিখন তোমার ধুলায় হয়েছে ধূলি”। গাইলেন তিনি। অনেকক্ষণ কথা বলিনি সেদিনও। কিছুকাল পরে চলে গেলেন তিনি তাঁর শ্রোতাদের ছেড়ে। কিন্তু আলাদা ধরণের গায়কির জন্য গানে থেকে গেলেন তিনি। এ সবই অবশ্যই আমার রবীন্দ্রনাথ। নিশ্চয়ই আরও অর্ধ শতাধিক গানের নাম করা যায় — যা আমার গান। বাকি গান নিয়ে কথা বলা এ জীবনে হবে না আর । শুধু এই সংখ্যক গানের জন্যই তিনি আমার কাছে শ্রেষ্ঠ গীতিকার আর মহাকবি।

৮

শুধু ছোটোদের জন্য রবীন্দ্রনাথ যে বিপুল পরিমাণ কবিতা ছড়া গল্প রম্য রচনা প্রহসন লিখে গেছেন তা নিয়ে লীলা মজুমদার ‘কৈশোরক’ নামে যে গ্রন্থ সম্মাদনা করেছেন সেই গ্রন্থটি পাঠ করলেই বোঝা যাবে ছোটদের জন্য কত বৈচিত্রপূর্ণ সাহিত্য সম্ভারের সৃষ্টিকর্তা তিনি। শুধু ওই গ্রন্থ থেকে যে মণিমুক্তগুলি উল্লেখ করতে চাই সেগুলি হল — ‘সহজ পাঠ’-এর কিছু কবিতা ও গদ্যরচনা, ‘কথা ও কাহিনী’, ‘শিশু’, ‘শিশু ভোলানাথ’-এর কবিতা, ‘খাপছাড়া’র ছড়া, ‘গল্পগুছ’ ও ‘গল্পসল্প’-র গল্প, কিছ প্রহসন, ‘ডাকঘর’ ও অন্যান্য নাটক, ‘জীবনস্মৃতি’-র কিছু অংশ ইত্যাদি।

স্বীকার করি, রবীন্দ্রনাথকে যেটুকু বুঝেছি আমি, দেরিতে বুঝেছি। তাঁর “ডাকঘর” নাটককে আমার দেখা নাটকের মধ্যে অন্যতম এক শ্রেষ্ঠ নাটক মনে হয়। তাঁর ‘অমল’ আর ‘সুধা’ আমার কাছে অমলিন হয়ে থাকবে চিরকাল। ছোটদের লেখা শেখানোর জন্য রচিত “সহজ পাঠ”-এর গদ্য পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। ছোটোদের যুক্তাক্ষর শেখানোর জন্য যে গদ্য লিখেছেন তিনি তার একটা নমুনা দিই ––

“এত রাতে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে কে ? কেউ না, বাতাস ধাক্কা দিচ্ছে। এখন অনেক রাত্রি । উল্লাপাড়ার মাঠে শেয়াল ডাকছে – হুক্কাহুয়া। রাস্তায় ও কি এক্কাগাড়ির শব্দ ? না মেঘ গুড়গুড় করছে। … ওটা কিসের ডাক উল্লাস ? অশ্বত্থ গাছে পেঁচার ডাক। উচ্ছের ক্ষেত থেকে ঝিল্লি ঐ ঝিঁঝিঁ করছে। …”

“সহজ পাঠ”-এর এই গদ্যে আমি একবার কবিতা লিখতে চেয়েছিলাম। আমার এক বন্ধু সে কথা শুনে বলেছিলেন –- সে কি, আপনি আরো পিছিয়ে পড়তে চাইছেন ?

এই প্রশ্নের সেদিন আমি কোনো উত্তর দিনই । আজ বলি, ওই গদ্যে কবিতা লেখার জন্য আমি তো পিছিয়েই পড়তে চাই।

পরিশেষে

——————–

বিস্ময়কর প্রকৃতি থেকে, মানুষের মঙ্গলবোধ থেকে, উপনিষদ থেকে, নিরাকার ব্রহ্ম আর আকাশ ভরা সূর্য তারা থেকে রচিত হয়েছে তাঁর কবিতা, রচিত হয়েছে “গীতাঞ্জলি” । যে গীতাঞ্জলি বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিরোপা লাভ করেছে, ১৯১২ সালে যে গ্রন্থের ভূমিকায় ইয়েটস লিখলেন – These lyrics display in their thought a world I have dreamed of all my life – আমি ওই পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে অল্পস্বল্প জানবার চেষ্টা করেছি।

ইয়েটস অবশ্য শেষ দশ পনেরো বছর রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে ওই ভাবনা থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দেখা দিতে থাকে। বলা হয় রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় অশুভ কদর্য বীভৎস কোনও রূপ সেভাবে ধরা পড়েনি। ভাববাদ আর রোমান্টিকতার পাশাপশি ফ্রান্সে বোদলেয়ারের হাত ধরে সাহিত্যে এল অমঙ্গলবোধ। বলা হল –- আকাশ নীল নয়, চটচটে কালো। ভাববাদ আর রোমান্টিকতার কোনো স্থান নেই সেখানে। বোদলেয়ারের পাশে দাঁড়ালেন র্যাঁবো । এরপর মালার্মে, ভ্যালেরি, স্যামুয়েল বেকেট, আন্দ্রে ব্রেঁত, আলেন গিনসবার্গ – রবীন্দ্রনাথের জগৎ এঁদের জগৎ থেকে অনেক দূরে। শিল্প সাহিত্যে এল — এক্সটাসি অব লাইফ। হরর অব লাইফ। আর্চিবল্ড ম্যাকলিশ বললেন – a poem should not mean but be.

শেষ দশ বছরে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা এই কঠিন সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন। যা তাঁর ছবি বা শেষ দিকের লেখায় দেখা দিয়েছিল। আমার সামান্য লেখায় সে কথা বলার সামর্থ্য নেই। বরং ভাবতে ভালো লাগে জীবনের অপরাহ্নে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের ছবি যে দিগন্ত স্পর্শ করেছিল তাতে বিশ্বের শিল্প সাহিত্যের সাম্রাজ্যে তিনি রাজাধিরাজ হয়ে রইলেন। বিশ্বসাহিত্যে ছোটগল্পকার হিসেবে তাঁর স্থান কোথায় তা বলা হল না। তাঁর উপন্যাস তাঁর চিত্রকলা তাঁর অন্যান্য রচনা নিয়েও বলবার সাধ্য নেই আমার।

শুধু তাঁর বিষয়ে যেটুকু জেনেছি তাই নিয়ে বলি — আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না।

লেখাটি যদি ভালো লাগে, আবহমানে নিজের ইচ্ছেমতো ফোন পের মাধ্যমে

অবদান রাখতে পারেন, এই কিউ আর কোড স্ক্যান করে। ফোন পে করুন 9051781537

অথবা স্ক্যান করুন পেমেন্টের লিংক