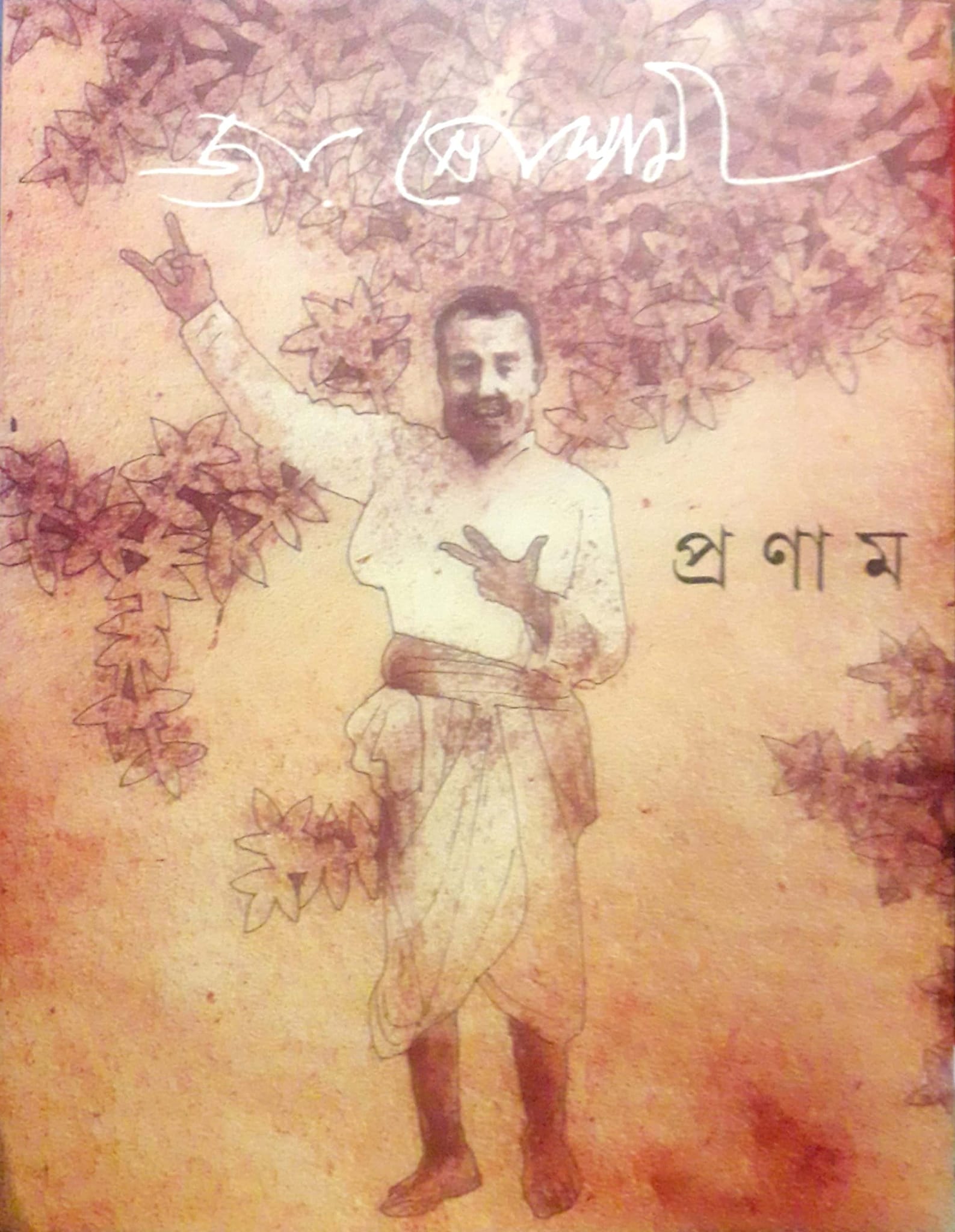

জয় গোস্বামীর ‘প্রণাম’- এক প্রশান্ত আত্মনিবেদন

বেবী সাউ

গ্রন্থ- প্রণাম জয় গোস্বামী সিগনেট প্রেস ৩৫০/-

যখন ধর্ম কেঁদে ওঠে যখন কুঁকিয়ে ওঠে আমাদের বাস্তব পৃথিবী, আমরা দেখি হিংসার বীভৎস মুখ। চারদিকে ছড়িয়ে পড়া পৃথিবীর নগ্ন এবং ভয়াল রূপ আমাদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। খুঁজতে থাকি জীবনের মানে। মুক্তির উপায়। আর এই পরিপূর্ণ পৃথিবীতে আমার যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ি ধীরে ধীরে মেনে নেই সমাজ এবং সংসারকে অথচ কিছু করার থাকে না তখনই আমরা এমন কিছু মিরাক্কেলের আশ্রয় খুঁজি এবং ভাবি। এমন কিছু একটা মিরাক্কেল ঘটুক যা আমাদের মুক্তি দেবে, আমাদের জীবনের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে এবং জেগে উঠে অন্তরাত্মা এবং বোধ তখনই জন্ম নেয়। বোধ জেগে ওঠে। আমাদের অন্তরাত্মা বোধের এবং মননের মিলন ঘটায়। তাহলে মনের ভেতর যে দাস প্রথা আমাদের ক্রমশ ধোঁয়াশাময় পৃথিবীর দিকে নিয়ে যায়? বিভ্রান্তময় এক অন্ধকার পৃথিবী হাতছানি দিয়ে বলে, আয় আয়। তৃষ্ণার্ত পথিকের মতো আমরাও হাপিত্যেশ করে ছুটে যাই সেই মরুচিকাময় অন্ধকারের দিকে। আর তখনই ভুল হয় রাস্তা, পথ। জীবনের। আমাদের মনও কম যায় না। নিজেই নিজেকে তৈরি করে নেয়। বহু বছর ধরে উঠে আসা যা আমরা সঞ্চিত করে রেখেছি আমাদের ঐতিহ্যের কাছে, সংস্কৃতির কাছে। আর এসব আমরা পেয়েছি পূর্বপুরুষের কাছ থেকে পেয়েছি, পেয়েছি কবিদের কাছ থেকে এবং দার্শনিকদের কাছ থেকে। আর এই কথাগুলো যখন আমাদের চেতনার গভীরে গিয়ে আঘাত করে যুগ যুগ ধরে পুষে রাখা মনকে আঘাত করে এবং আমরা জেগে উঠি এবং নতুন এক ভাবনার জগতে প্রবেশ করি। আমাদের মনন শক্তি, বোধ শক্তি আমাদের জাগরণ দ্রুত করে এবং আমাদের বিবেক পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিচার করতে শেখে এবং কবিতার কাছে নত হয়। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সেই অর্থে একজন কবি। তাঁর বোধ, তাঁর দর্শন, তাঁর সঠিক কথাবার্তা, তাঁর অন্তরের উপলব্ধি আমাদের প্রতি মুহূর্তে সেইসব বোধের সম্মুখীন করে আর আমরা অবাক হয়ে দেখি কালো আকাশের মাঝে উড়ে যাওয়া বকের শ্রেণী। জানি, শিখি কিংবা বুঝি শুধু একটাই পথ নয় লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য হাজারো পথ। আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই আর লিখে ফেলি জীবনের ইতিহাস, জীবনের ভবিষ্যৎ, জীবনের পাওয়া না পাওয়া। তখনই এক একটা কাব্য এক একটা অক্ষর, এক একটা শব্দ আমাদের যাপন হয়ে ওঠে, মরণ হয়ে ওঠে, আমাদের চোখ-কান হয়ে ওঠে। ফলে আমরা সেই চেনা থেকে অজানার দেশে কিংবা অজানা থেকে জানার দেশে বিচরণ করতে পারি সহজেই। এখানে আমরা দেখি আমাদের যে মন, আমাদের যে বোধ, আমাদের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিচ্ছে। অথবা কোথাও নিয়ে যাচ্ছে। চুপচাপ বসে জগতের যেদিকে তাকিয়ে আছি বিশ্ব চরাচর হেসে উঠছে আর মুগ্ধ হচ্ছে। এই যে মুগ্ধতা এই যে নিজের কাছে ফিরে আসা ;নিজের বিবেক, বোধের পথে বিচরণ করা এবং হাঁটতে হাঁটতে দেখে নেওয়া সমস্ত জীবনটাকে, মনটাকে এখানেই হয়তো সার্থকতা। হয়তো তারও প্রয়োজন হয়নি আমাদের। আমাদের সেই পথের আমরা নিজেই নিজেই নিজের অজান্তে পথিক হয়ে গেছি। এই পথিক আমরা কিন্তু ইচ্ছে করে হইনি। আমাদের চেতনার গভীরে রামকৃষ্ণদেব ঢুকিয়ে দিয়ে গেছেন এই ঐক্য, ঐতিহ্য। সহজ সরল ভাষায় আমাদের মতো করে। সহজেই বলতে পারি অর্থনীতির এই দুর্নীতি পরায়ণ রাজ্যে থেকেও টাকা মাটি মাটি টাকা এই যে মানবিককতা বোধ, এইযে মানুষকে আকুল করে তোলা মানুষের জন্য,আত্মীয়তার জন্ম নিল, এতো আর কম প্রাপ্তি নয়।

তারপর আমরা বহু বছর পার হয়ে এসে, এসব ভাবনার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই এখনকার জনপ্রিয় দার্শনিক ও কবি জয় গোস্বামীর সদ্যপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ‘প্রণাম’ -এ। এখানেও কবি যেন রামকৃষ্ণ পরমহংসের দর্শনকে গ্রহণ করেছেন। এবং চিৎকার করে বলে উঠছেন (কবিতাটি পাঠের সময় আমার মনে হয়েছে)

” সব সময় কেন বলছ রাশিয়া ইউক্রেন?

কেন কেন কেন বলছ শান্তি বহুদূর?

কেন বলছো পৃথিবীতে সত্য শুধু প্রতিদ্বন্দ্বিতাই?

সত্য শুধু যুদ্ধের দামামা?

আমি তো এসব ছেড়ে একটি খুব সাধারণ ঘরের উঠোনে

দু’দণ্ড দাঁড়িয়ে থাকতে চাই।

যেখানে কোথাও কোন সিংহাসন নেই—

একখানি সামান্য আসনে

বসে রয়েছেন মা সারদা।” (কামারপুকুর)

এই সাম্যাবস্থা, এই অশান্ত পৃথিবীতে কতটা জরুরি তা এই কবিতাটির মাধ্যমে ফুটে ওঠে। উতপ্ত অথচ অসহায় মানুষ চায় শান্তি, স্বস্তি। যুদ্ধের বাইরেও তাদের কথা বলার আছে, প্রেম আছে, বাড়ি ‘ফেরার শান্ত, নম্র সুর’ আছে। অথচ যুদ্ধ এই শান্তি কখনো চায় নি। কখনো বলে নি প্রেম ও সহাবস্থানের কথা। মানুষকে আরও হতাশার দিকে, বিধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছি। হতভাগ্য কত কত তরতাজা যুবকের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে এই যুদ্ধ। কিন্তু কত চাহিদা হতে পারে মানুষের?কবির কথায়, ” সেখানে কোথাও কোনও সিংহাসন নেই—/ একখানি সামান্য আসনে/ বসে রয়েছেন সারদা মা।” শান্তির প্রতিমূর্তি মা! মানুষের স্নেহের আশ্রয় মা!

কাব্যগ্রন্থটির ‘পদপ্রান্তে’ কবিতাটি দেখা যাক একবার

“কিসের অধীন ভূমি? কাদের অধীন?

সকালে এ-প্রশ্ন নিয়ে আসে আর সন্ধ্যাকালে ফিরে যায় দিন

আমি তো বিস্মিত নই গো। আমি কি বিস্মিত? কখনও জানতেও চাইনি কারা কবে ফুল এনে দিত।

যারা দিক বা যে-ই দিক, সেকথা না-ভেবে ওই ফুলের থালার এক-আঁজলা তুলে পায়ে ঢালতাম শ্রীমা সারদার

আজ কেউ ফুল আনে না, সারাবেলা বাড়ি বসে থাকি

ফুল নেই তো কী হয়েছে! দু’ছত্র কবিতা শুধু

সারদা মায়ের পায়ে রাখি।

সারদা অধীন গো আমি! সারদা অধীন। এ-উত্তর জেনে নিতে আসুক না, ফিরে যাক দিন!”

কবিতাটি পড়লে ভারতীয় সংস্কৃতির এক পূর্ণ চিত্র আমাদের কাছে ফুটে ওঠে। এক নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কথা ফুটে ওঠে। যেখানে উৎসর্গটাই মুখ্য। তাই কবি বলে ওঠেন “কখনও জানতেও চাইনি কারা কবে ফুল এনে দিত।/ যারা দিক বা যে-ই দিক, সেকথা না-ভেবে ওই ফুলের থালার এক-আঁজলা তুলে পায়ে ঢালতাম শ্রীমা সারদার”। এই যে নিবেদন, বর্তমান ভারতের অবস্থার দিকে ছুঁড়ে দেওয়া প্রশ্ন, সমগ্র জাত-পাতের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া শ্লেষ– এটা তো একজন কবিই আমাদের স্পষ্ট চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারেন।

আরেকটি কবিতা পাঠ করা যাক।কবিতাটির নাম ‘আরও একটি কল্পস্বপ্নদৃশ্য’…

“গঙ্গায় জোয়ারজল। ঘাটের বাঁধানো সিঁড়ি। সিঁড়ির ওপরে বসে তিনজনে।

দু’জন ওপরে, কিন্তু একজন নীচের ধাপে, জল ঘেঁষে প্রায়…..

পায়ে স্রোত ধাক্কা দিয়ে যায়

যাঁর পায়ে স্রোত তাঁর গলায় তো গান: ‘মন চলো নিজ নিকেতনে ‘

সে-গান প্রবেশ করছে ওপরের ধাপে বসে থাকা ঠাকুর ও শ্রী-মার শ্রবণে

গঙ্গার ওপরে চাঁদ— সে-ও জ্যোৎস্না ঢেলে দিচ্ছে আর গান শুনে যাচ্ছে একমনে…..”

কবি জয় গোস্বামীর কবিতা এই কাব্যগ্রন্থে অদ্ভুত শান্ত। তিনি যেন নিজের মনের মধ্যেই ডুব দিয়ে তুলে আনছেন একের পর এক আধ্যাত্মিক মণিমুক্তো। কখনো কখনো মনে হচ্ছে, এই কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে কবি নিজের সত্তা থেকেই বেরিয়ে চলে গেছেন এক বৃহত্তর সত্তায়। তার পর সেই বৃহত্তর সত্তা তাঁর আপন সত্তার মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত হচ্ছে। আবার কখনো কখনো মনে হচ্ছে, এই কাব্যগ্রন্থ কখনোই সচেতন মননে লেখা যায় না। কবির কাছে লেখাগুলি পৌঁছেছিল অবধারিত ভাবেই। এই অনিবার্যতাকেই কি বলা হয় কবিতা? এ প্রশ্নের উত্তর অনেকই দীর্ঘ। কিন্তু এই গ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে জয় গোস্বামী এক আশ্চর্য প্রবহমানতাকে ধারণ করলেন বাংলা আধুনিক কবিতায়। লুকোনো এক প্রবাহ রয়েছে কবির এই গ্রন্থের মধ্যে। আর তা হল ‘কথামৃত’। শ্রী রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং মা সারদার প্রতি এমন সহজ আত্মনিবেদন সম্ভবত বাংলা কবিতায় বড়ো বিরল হয়ে পড়েছিল। আমরা শেষ পেয়েছি কবি নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়।

‘প্রণাম’ কাব্যগ্রন্থটি নিয়ে যে কোনও আলাপই দীর্ঘ হয়ে যেতে বাধ্য। এর কারণ এই কবিতাগুলির সহজ মরমী আবহের মধ্যেই রয়েছে বেদান্ত দর্শনের খণ্ড খণ্ড স্পর্শ। কবির কবিতায় এই দর্শন অত্যন্ত নিপুণ ও সূক্ষ্ম ভাবে ঢুকে পড়েছে। সেগুলিকে আলাদা করে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। দর্শন যেখানে কবিতায় মিশে যায়, সেখানে সুরের জন্ম হয়।

‘প্রণাম’ বাহ্যত একটি কাব্যগ্রন্থ। কিন্তু আসলে একটি সঙ্গীত।