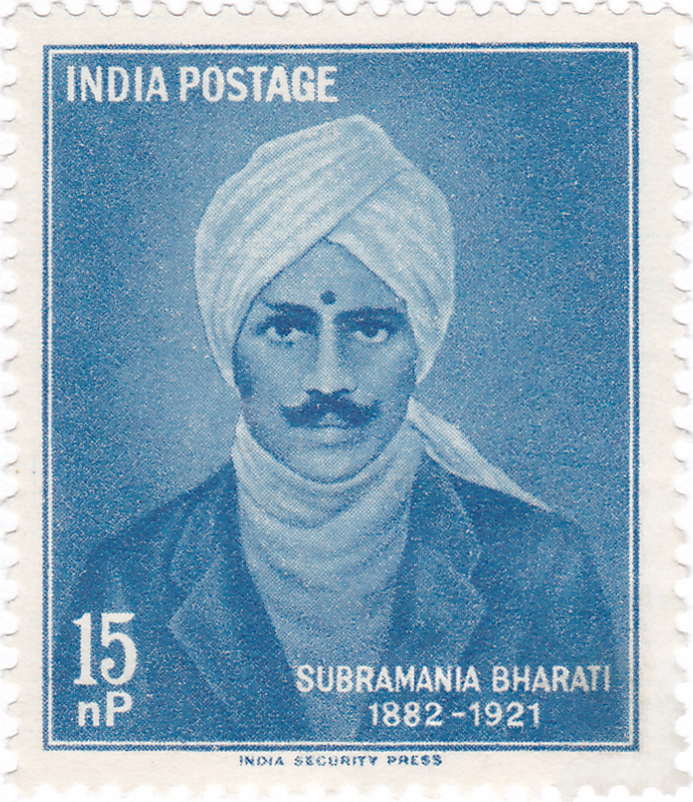

মৃত্যুশতবর্ষে স্মরণ: মহাকবি সুব্রমণ্য ভারতীয়ার (১৮৮২- ১৯২১)

শীর্ষা

আজ মহাকবির মৃত্যুদিন। মহাকবি সুব্রমণ্য ভারতীয়ার (বা ভারতী) – আধুনিক তামিল সাহিত্যের ইতিহাসে একটি চিরন্তন নাম। শুধুমাত্র কাব্য বা গদ্যসাহিত্যের অলিন্দেই নয়, নাটক, গান, দর্শন, যোগ এমনকি বিপ্লবের ধারাপাতেও তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা। সর্বোপরি, বহুগুণ সমন্বিত এই ব্যক্তিত্বের চরমতম মতবাদ তাঁর কবিতা। কবিতাই তাঁর শৈশব। কবিতার হাত ধরেই দক্ষিণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর উত্তাল বিচরণ। প্রেম-ভক্তি-সংগ্রাম-অধ্যাত্ম-দর্শন – সবই তাঁর কবিতার এক একটি অঙ্গ। আর এভাবেই তিনি তাঁর কাব্যধারার নিজস্বতা দিয়ে সাধারণ তামিলবাসীর কাছে 'মহাকবি' রূপে আখ্যায়িত হয়েছেন।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলি জেলার (বর্তমান তুতিকোরিন জেলার) এট্টেয়পুরমে তাঁর জন্ম। পিতা ছিলেন চিন্নসামি আইয়ার এবং মা লক্ষ্মী আম্মাল। তাঁর শৈশব প্রিয়জনের মৃত্যুযন্ত্রণায় বিক্ষিপ্ত হলেও খুব কম বয়সেই তিনি বিভিন্ন ভাষা শিক্ষায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। যেমন – সংস্কৃত, হিন্দি, তেলুগু, মালয়ালম, ইংরেজি, এমনকি ফরাসিও। শৈশব থেকেই কবিতার প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অগাধ। পুঁথিগত শিক্ষার বাইরে থেকে নিসর্গ এবং কবিতায় আবাল্য মগ্ন থাকতে চেয়েছিলেন তিনি। মহাকবি কালিদাসের মতো তাঁর ভক্তিচক্ষুও যেন মা সরস্বতীকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেছিল – সরস্বতীর প্রতি তাঁর লেখা কবিতা সেকথাই ব্যক্ত করে। এট্টেয়পুরমের তৎকালীন মহারাজা তাঁর এই অনন্যসাধারণ কাব্যপ্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ‘ভারতী’ অভিধায় অভিহিত করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১১ বছর। পিতার আগ্রহে কিছুদিন তিরুনেলভেলির হিন্দু কলেজে শিক্ষা লাভ করার পর তিনি বারাণসীতে আসেন। বারাণসীর প্রকৃতি তাঁর অন্তর্নিহিত কবিসত্তাকে আরও উন্মোচিত করতে সাহায্য করে। ১৯০১ সালে তিনি বারাণসী থেকে এট্টেয়পুরমে ফিরে যান এবং সেখানে এট্টেয়পুরমের রাজার সভাকবির পদ উজ্জ্বল করেন। পরবর্তীকালে তিনি মাদুরাইয়ের সেতুপতি উচ্চবিদ্যালয়ে তামিলভাষার শিক্ষক রূপে নিযুক্ত হন।

লেখালিখির হাত ধরেই তাঁর বিচরণ শুরু হয় সম্পাদনার জগতে। যে জগৎ তাঁকে স্বাধীনতার সংগ্রামক্ষেত্রে একপ্রকার সরাসরিই ঠেলে দিয়েছিল। ১৯০৪ সালে তিনি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন – ‘স্বদেশমিত্রন্’ দৈনিকের সহকারী সম্পাদক হিসেবে। এইসময় ইংরেজি থেকে তামিলভাষার বিভিন্ন অনুবাদকর্মে তিনি ক্রমশ নিপুণ হয়ে ওঠেন। ১৯০৬ সালে তিনি একটি সাপ্তাহিক তামিল পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার তালিকায় ‘বালা ভারতম্’ নামে একটি ইংরেজি পত্রিকাও ছিল। এই দুটি পত্রিকা ছিল সাধারণ মানুষের কাছে ভারতীয়ারের কবিতাকে পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম মাধ্যম। ঈশ্বর এবং মানুষের সম্পর্ক, দেশাত্মবোধ, বিপ্লব, আধ্যাত্মিকতা, নারী-পুরুষের সাম্য – বোধ, চিন্তন কিংবা মননের এই যাবতীয় উপাদানগুলির সবকটিই তাঁর লেখনীর দ্বারা জনসাধারণের কাছে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ১৯০৫ সালে বারাণসী থেকে ফেরার পথে তাঁর পরিচয় হয় ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে। বলা যেতে পারে, ভগিনী নিবেদিতা তাঁর জীবনবোধে নারী-পুরুষ সাম্যবাদের অন্যতম উৎস। নারীশক্তির গুরুত্ব, নারী-পুরুষ পরস্পরযুক্ত সমাজবোধের প্রয়োজনীয়তা তাঁর কবিতার একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

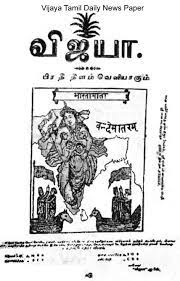

লেখকসত্তার পাশাপাশি তাঁর বিপ্লবীসত্তাকে না পড়লে ‘ভারতীয়ার’ একটি অসম্পূর্ণ নাম হয়ে থেকে যায়। স্বদেশমিত্রনের সম্পাদনা করার সময় তিনি সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তাঁকে অত্যন্ত প্রভাবিত করে। এই সময়ে তিনি সক্রিয়ভাবেই যোগ দেন বারাণসীতে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় স্তরের আলোচনায়। যোগ দেন ১৯০৭ সালের ঐতিহাসিক সুরাট কংগ্রেসেও। স্বদেশিকতার এই পর্যায়ে তাঁর অন্যতম সঙ্গী ছিলেন চিদাম্বরম পিল্লাই। ধীরে ধীরে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বালগঙ্গাধর তিলকের মতবাদপন্থী হয়ে ওঠেন। হঠাৎই ১৯০৮ সালে চিদাম্বরম পিল্লাই এবং বালগঙ্গাধর তিলক কারারুদ্ধ হলে ভারতীয়ার তৎকালীন ফরাসি শাসনাধীন পণ্ডিচেরিতে চলে বাধ্য হন। কিন্তু তাঁর এই স্বেচ্ছা নির্বাসন তাঁর জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার মহান কর্মস্রোতে কখনোই ভাঁটা পড়তে দেয়নি। পণ্ডিচেরি থেকেই তিনি বেশ কিছু বিশিষ্ট পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করতে থাকেন। তাঁর মধ্যে ‘ইন্ডিয়া’ (তামিল সাপ্তাহিক), ‘বিজয়া’ (তামিল দৈনিক), ‘বালা ভারতম্’ (ইংরেজি মাসিক), ‘কর্মযোগী’ (তামিল মাসিক) এবং ‘সূর্য্যোদয়ম্’ (সাপ্তাহিক) উল্লেখনীয়। ‘ইন্ডিয়া’ সংবাদপত্রটির মূলমন্ত্র ছিল গণতন্ত্র, মুক্তি, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ববোধের উন্মেষ। ‘জ্ঞান রথম্’ নামে ভারতীয়ারের একটি অসাধারণ গদ্য এই সাপ্তাহিকীতে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হত। এই পত্রিকার প্রতি জনসাধারণের ক্রমবর্দ্ধমান অনুরাগ তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকদলের কাছে চক্ষুশূল হয়ে ওঠে এবং ভারতীয়ারের এই নিরন্তর বিপ্লবের প্রেরণাস্রোতকে আটকানোর জন্য ১৯১০ সালে ‘ইন্ডিয়া’ এবং ‘বিজয়া’ প্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়।

ভারতীয়ারের জীবনকে গভীরভাবে অনুসরণ করলেই দেখা যায় যে পণ্ডিচেরিতে কাটানো দশ বছরের একপ্রকার স্বেচ্ছা নির্বাসন তাঁর জীবনকে অন্য মাত্রায় সমৃদ্ধ করেছে। সংঘর্ষের জমিতে ফুটেছে দার্শনিকতার ফুল। ছায়া দিয়েছে আধ্যাত্মিকতার বটবৃক্ষ। ১৯১০ সালে ‘ইন্ডিয়া’-র প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে ভারতীয়ার তাঁর যাবতীয় কবিতা সৃষ্টিকে বইয়ের রূপ দিতে আগ্রহী হন। এর আগে তাঁর দেশাত্মবোধক গানগুলির দুটি সংকলন ‘স্বদেশ গীতঙ্গল্’ (১৯০৮ সালে) এবং ‘জন্ম ভূমি’ (১৯০৯ সালে) প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯১৩ সালে ‘জ্ঞান ভানু’ নামে একটি মাসিক পত্রিকায় ভারতীয়ারের নিজস্ব সভাকবি-জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে রচিত উপন্যাস ‘চিন্ন সঙ্করন্ কদৈ’ প্রকাশিত হয়। এইসময় ‘জ্ঞান ভানু’ পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় তাঁর বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কবিতা। যেমন – ‘যোগ সিদ্ধি’, ‘জ্ঞান ভানু’, ‘ওলিয়ুম্ ইরলুম্’, ‘মধু’, ‘কন্নন্ – এন্ তায়’, ‘পাপ্পা পাট্টু’, ‘ইরবমৈ’ ইত্যাদি। এরপর ১৯১৪ সালে তাঁর দর্শনমূলক কবিতাগুলির একটি সংকলন ‘মদ মনি বচগম্’ নামে প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেশ কিছু ছোটগল্প, ভগবদ্গীতা এবং পতঞ্জলি যোগসূত্রের তামিল অনুবাদও তিনি এই সময়েই করেছিলেন এবং বলাই বাহুল্য যে, এই ভগবদ্গীতা এবং পতঞ্জলি যোগসূত্রের মতো গ্রন্থ অনুবাদের প্রভাবই তাঁর মধ্যে সুপ্ত আধ্যাত্মিকতার কুঁড়িকে কিশলয় হয়ে ওঠার জন্য আলো জুগিয়েছিল। তাঁর চিরন্তন সাহিত্যকীর্তির অধিকাংশই রচিত হয় এই পণ্ডিচেরি-জীবনেই।

ভারতীয়ারের সৃজনশীলতার অনন্য পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচিত তিনটি দীর্ঘকবিতায় – ‘কন্নন্ পাট্টু’, ‘কুয়িল পাট্টু’ এবং ‘পাঞ্চালি শবদম্’। ‘কন্নন্ পাট্টু’ মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণের গীতবন্দনা। মোট ২৩টি কবিতার সমন্বয়ে রচিত এই দীর্ঘকবিতার মাধ্যমে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন কৃষ্ণের প্রতি তাঁর প্রেম। কোন কবিতায় কৃষ্ণ হয়ে উঠেছেন তাঁর সঙ্গী। কোন কবিতায় পিতা। আবার কোন কবিতায় প্রেমিকা। একাধারে শিশু, মাতা, সদ্গুরু-শিষ্য, প্রেমিক-প্রেমিকা, কুলদেবতা এমনকি সেবকের ভূমিকাতেও রয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণের প্রতি মহাকবির প্রকৃতই যে আত্মনিবেদন, তা প্রতিটি কবিতার সমর্পণে ব্যক্ত হয়ে ওঠে। অপরপক্ষে, ভক্তিভাবকে দূরে সরিয়ে রেখে যদি দর্শনের আয়নায় ‘কন্নন্ পাট্টু’-কে বিচার করা হয়, তবে এই গানগুলির প্রত্যেকটিতেই সম্পর্কের প্রতি তাঁর একান্ত নিবেদন ফুটে ওঠে। প্রতিটি সম্পর্ক যেন মহাকবির কাছে কৃষ্ণস্বরূপ ভগবান – এক চরমতম সত্তার প্রকাশ। সম্পর্কের প্রতি এমন অমূল্য ভক্তিভাব এবং আত্মনিবেদন – তাঁকে আক্ষরিক অর্থেই ‘মহাকবি’-তে উন্নীত করেছে।

দ্বিতীয় দীর্ঘকবিতাটি ‘কুয়িল পাট্টু’ অর্থাৎ কোকিলগীতি। মূলতঃ এটি প্রকৃতির প্রতি মানুষের চিরন্তন প্রেম এবং শ্রদ্ধাকেই পরিস্ফুট করে। পণ্ডিচেরির পশ্চিমে একটি আমবাগানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং কোকিলের কলতান ভারতীয়ারকে মোহিত করেছিল এবং প্রকৃতির প্রতি, সৃষ্টির প্রতি মানুষের এক অপূর্ব বোধ, ভক্তি এবং প্রেমকে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছিল। কোকিলের কুহুতান তাঁর কানে পৌঁছে দিয়েছিল মুক্তির সুর।

‘পাঞ্চালি শবদম্’ মহাকবি ভারতীয়ারের বহুপ্রশংসিত একটি সৃষ্টি। এই অসাধারণ নাট্যকাব্যটি প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা-সম্পর্কিত একটি বোধের উন্মেষ। পৌরাণিক গাথার মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে উজ্জীবিত করার মন্ত্র একমাত্র ভারতীয়ারের মতো মহাকবিই দিতে পারেন। মহাভারতে কৌরব-পাণ্ডবের পাশাখেলায় দ্রৌপদীর যে অসম্মান প্রকট হয়েছিল, মহাকবি ভারতীয়ার সেই অসম্মানকেই একটি রাজনৈতিক রূপকের রূপদান করেছেন এই কাব্যে। পাঞ্চালির মর্যাদাহানিকে তিনি তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকের ঔপনিবেশিক নিপীড়নের সঙ্গে তুলনা করেছেন। দ্রৌপদী যেন নির্যাতিতা ভারতমাতা এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যেন আস্ত কৌরবকুল! আর এভাবেই মুক্তি এবং নিপীড়নের যে সংগ্রামকে ভারতীয়ার পাঞ্চালি এবং কৌরবকুলের চরিত্রের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে দিয়েছেন, তা তামিল সাহিত্যের ইতিহাসে অতুলনীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তামিলনাডুর বেশ কিছু গ্রামীণ অঞ্চলে দ্রৌপদী ‘আম্মা’ (‘মা’ অর্থে) বা দেবীরূপে পূজিতা। ভারতীয়ারের দ্রৌপদীকে একাধারে ‘পরাশক্তি’ এবং ‘দেবী’ আখ্যায়িত করার পিছনে এই প্রচলিত প্রথাটিও অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছিল।

এই তিনটি মহাকাব্য ছাড়াও ভারতীয়ারের সৃজনতালিকায় রয়েছে বেশ কিছু ভক্তিগীতিও। তাঁর স্ত্রী চেল্লাম্মালের উদ্দেশ্যে রচিত কয়েকটি কবিতায় তিনি তাঁর স্ত্রীকে ‘শক্তি’-র আসনে বসিয়েছেন। তাঁর প্রেম এবং ভক্তির এই অপূর্ব সমন্বয় তাঁকে সমকালীন অন্যান্য কবির থেকে স্বতন্ত্র করেছে। তাঁর বহু কবিতায় শক্তির প্রতি তাঁর আত্মসমর্পণকে (“শক্তিক্কু আত্ম সমর্পণম্”) তিনি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। অন্যদিকে, কবি শেলীর কবিতা তাঁকে একসময় এতটাই প্রভাবিত করেছিল যে তিনি ‘শেলী দাসন্’ ছদ্মনামে বেশ কিছু কবিতা রচনা করেন। ভারতীয়ারের অধিকাংশ দর্শন-মূলক কবিতাগুলি তাঁর বেদ-উপনিষদ-বাইবেল-কোরান পাঠের কিংবা রামানুজ-বুদ্ধের প্রতি তাঁর চিন্তনশীলতার ফসল। পণ্ডিচেরিতে থাকাকালীন ঋষি অরবিন্দের পাশাপাশি একাধিক সন্ন্যাসীর সান্নিধ্য (যেমন – কুল্লসামি, গোবিন্দসামি) তাঁর মনে অধ্যাত্মবোধকে এবং আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে মানুষের চিরন্তন যোগসূত্রকে উন্মোচিত করে। কুল্লসামি ভারতীয়ারের কাছ থেকে গুরু-র সম্মান পান। ‘কায়কল্পম্’ এবং ‘সুম্মা’ প্রবন্ধ ভারতীয়ারের গুরু-বন্দনার দুটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভক্তি-বন্দনার পাশাপাশি তাঁর বেশ কিছু নিবন্ধ তৎকালীন বৈশ্বিক সমস্যা এবং তাঁর সমাধানসূত্রকে সাধারণের সমক্ষে তুলে ধরেছিল। ‘আয়ারল্যান্ড অ্যান্ড ইন্ডিয়া’ নিবন্ধে তিনি ভারতের মতোই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার দ্বারা উৎপীড়িত আয়ারল্যান্ডের ছবি সাধারণ মানুষকে দেখিয়েছেন। ‘স্বরাজ্যম্’ নিবন্ধে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আয়ারল্যান্ড এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি তুলনামূলক চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। ১৯১৭ সালে তাঁর দেশাত্মবোধক কবিতাগুলির একটি সংকলন প্রকাশিত হয় ‘নাট্টুপাট্টু’ নামে। বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে দেশাত্মবোধ কিংবা মুক্তির চেতনাই শুধু নয়, তাঁর কলম তৎকালীন সমাজের অভ্যন্তরীণ জাতিপ্রথা বা অন্ধ সংস্কারের ভণ্ডামিকেও নিপাত করার পক্ষপাতী ছিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য ভারতীয়ারের জীবন ছিল সর্বদা সঙ্কটময়। একাধারে বিপ্লবের আহ্বান এবং আধ্যাত্মিকতার কোমল আশ্রয় তাঁর জীবনকে বার বার বিভিন্ন খাতে বইয়ে দিয়েছে। ১৯১৫ সালে আবার তিনি ‘স্বদেশমিত্রন্’ পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন। এর তিন বছর পরে ১৯১৮ সালে কাড্ডালোর থেকে তাঁকে বন্দি করে ব্রিটিশ সরকার। হাজতবাস দীর্ঘ না হলেও দারিদ্র্য এবং অত্যন্ত মানসিক চাপ তাঁর স্বাস্থ্যকে ভঙ্গুর করে তোলে। জেল থেকে ছাড়া পাবার পরে তিনি তিরুনেলভেলির কদয়ম গ্রামে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে মাদ্রাজে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় গান্ধীজির। যদিও প্রথমদিকে ভারতীয়ার গান্ধীজির অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সরাসরি পরিপন্থী ছিলেন না, কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর অন্তর্নিহিত প্রেম এবং ভক্তিবাদই তাঁকে অহিংস শান্তির পথে পরিচালিত করেছিল। এরকম অনন্যসাধারণ মহামানবের জীবনে মৃত্যু এসেছিল আচমকাই। হাজতবাস, বিপ্লবের জেদ, সংগ্রামের আগুন এবং দারিদ্র্যের কামড় তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটাতে শুরু করেছিল কয়েক বছর আগে থেকেই। এরপর আকস্মিকভাবেই পার্থসারথি সামি মন্দিরের সামনে একটি হাতির দ্বারা পদপিষ্ট হয়ে যান তিনি। ১৯২১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর মাত্র ৩৯ বছর বয়সে তাঁর জীবনদীপ নিভে যায় চিরতরে। কিন্তু এক সংক্ষিপ্ত নশ্বর শরীরের বিনাশ তাঁর অবিনশ্বর জীবনকীর্তিকে আজ এই একশো বছর পরেও এতটুকু ম্লান করে তুলতে পারেনি। সাহিত্য-সঙ্গীত-সংগ্রাম-প্রেম-ভক্তি কিংবা বোধির যে-কোন প্রাঙ্গণেই তাঁর প্রজ্ঞা ও সাহসিকতায় দীপ্যমান চোখদুটি চিরউজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

কৃতজ্ঞতা:

১। ‘C. Subramania Bharati’ – S. Vijaya Bharati; Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, 1989.

২। ‘Impression of Mythology on India’s Freedom Struggle’ – Dr. Sanmathi Kumar; International Journal of Multidisciplinary Educational Research, 2020.

৩। ‘Unity in Diversity in the Lyrics of Subrahmanya Bharathi – The National Poet of India’ – Dr. Lakshmi Aiyer; International Journal of Liberal Arts and Social Sciences, 2013.

ছবি কৃতজ্ঞতা: ইন্টারনেট