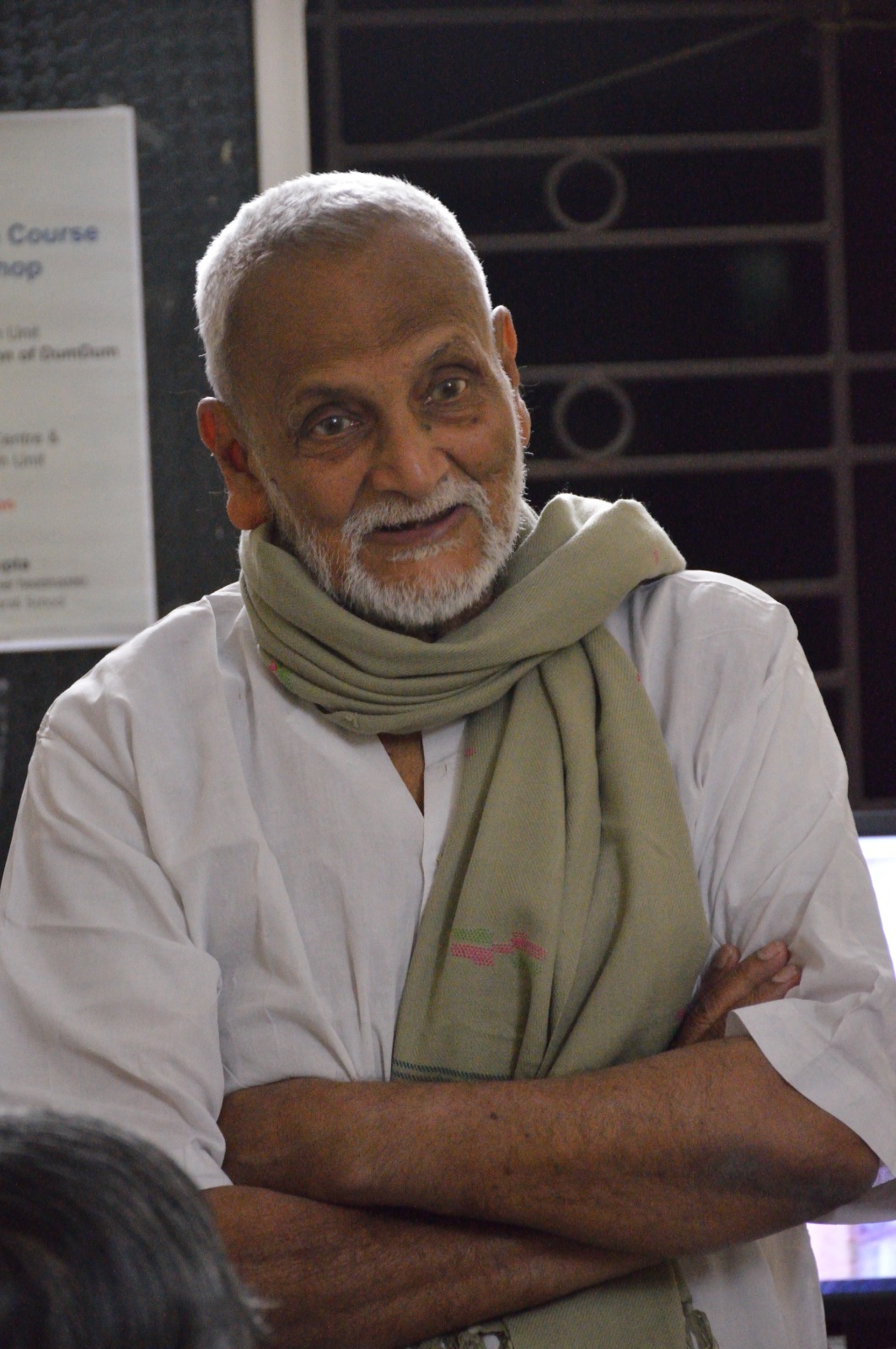

এক অলীক মানুষের স্মৃতি

বৈজয়ন্ত চক্রবর্তী

আমার উদ্বাস্তু পিতৃপুরুষগণ এ ঘাট ও ঘাট ঘুরে শেষ পর্যন্ত নোঙর ফেলেছিলেন দমদমেই। সেখানেই জন্ম এই অধমের। তার পর ফের ঠাঁইনাড়া হয়ে যখন আবার দমদমে ফিরলাম, আমার বয়স তখন পাঁচ। অতঃপর একটি নতুন স্কুল এবং একটি নতুন বাসাবাড়ি। সেই শৈশবের এই প্রধান দুই আশ্রয় নির্ধারণে যাঁর প্রায় নির্ণায়ক ভূমিকা ছিল তিনি মিহির সেনগুপ্ত- অসংখ্য মানুষের “হেডমাস্টারমশাই”, বাবার “মিহিরদা” এবং আমার “মিহিরজেঠু”। মিহিরজেঠুর স্মৃতি কার্যত আমার ছেলেবেলার অমোঘ নস্টালজিয়া, অতএব তার বেশির ভাগটাই ব্যক্তিগত। এই কৈফিয়ৎ প্রথমেই দিয়ে রাখলাম।

পাঁচ বছর বয়সে কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি হওয়াই নিয়ম। কিন্তু মিহিরজেঠু বাবাকে বললেন, তিনি আমার সঙ্গে কথা বলে দেখে নিয়েছেন এবং তিনি বুঝেছেন যে আমার ভর্তি হওয়া উচিত ক্লাস ওয়ানেই। শালপ্রাংশু মহাভুজ মানুষটি যা বলতেন, আমাদের পরিবারে সেটাই মেনে নেওয়া হত। অতএব ভর্তি হলাম কিশোর ভারতী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্লাস ওয়ানে। এর পর সারা জীবন যত সহপাঠী পেয়েছি, সবাই আমার থেকে বয়সে বড়।

এহ বাহ্য। বাবা যে বাড়িতে বাসা ভাড়া করলেন, সেখানেই ঠিক মাথার উপরে থাকেন “হেডমাস্টারমশাই” এবং তাঁর একান্নবর্তী পরিবার। এমনিতেই ইস্কুলে ছাত্ররা মিহিরজেঠুকে দেখলে এমন ভাব করত যেন সিংহের মুখোমুখি হয়েছে, আর আর আমি তো চব্বিশ ঘণ্টা তাঁরই গুহায়। ব্যবধান শুধু একটি সিঁড়ির- একতলা থেকে দোতলা।

সেই শৈশবে ভয়, শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের থেকেও নির্ভার আনন্দের ভাগটাই বেশি ছিল। বাড়িটার মধ্যিখানে ছিল এক এজমালি কলতলা, উঠোন আর একটা মস্ত করবীগাছ। এখনও সেই শ্যাওলাপড়া উঠোনে পড়ে থাকা করবীফুলের স্বপ্ন দেখি। তখনও ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাগিয়ে এর ওর বাড়ি যাওয়ার চল শুরু হয়নি। অতএব তিন ভাড়াটিয়া পরিবারের মধ্যে যৌথতার বাঁধন ছিল অটুট। বিশেষ করে মিহিরজেঠুর পরিবারের সঙ্গে, কারণ আমার বাবা যখন দশম শ্রেণির ছাত্র, তখন থেকে মিহিরজেঠুর সঙ্গে তাঁর পরিচয়। আমার থেকে এক ক্লাসের বড় ছিল মিহিরজেঠুর ভাগ্নে শমী। আমরা দু’জন, এবং সঙ্গে আরও দু’একজন সমবয়সী মিলে একতলা দোতলা জুড়ে কত খেলা! সেই ছোটবেলাতেও বুঝতে পারতাম মিহিরজেঠু অনেকটা বড় ব্যাপার, একদম আলাদা মানুষ, কিন্তু তা কেন, সে সব কার্যকারণ বিশ্লেষণের বুদ্ধি তখনও পেকে ওঠেনি। তেলিপুকুরে আমার কাকা-জ্যাঠার বাসায় যাওয়ার সময় দেখতাম দেওয়ালে লেখা “মিহির সেনগুপ্তকে ভোট দিন” আর কোদাল-বেলচার চিহ্ন আঁকা।

মিহিরজেঠুর বয়স তখন পঞ্চাশ পেরিয়েছে। কিশোর ভারতী প্রাইমারি স্কুলে সদ্য যোগ দিয়েছেন যোগ দিয়েছেন অরিন্দম চক্রবর্তী, পরবর্তী সময়ে সবার প্রিয় “দাদা”। এমন সময়ে মিহিরজেঠু ঘোষণা করলেন, তিনি শমীকে নিয়ে টালায় সাঁতার শিখতে যাবেন। ওখানে অরিন্দমদা এবং তাঁর ভাই সাঁতার শেখান। রঙ্গনের (আমার ডাকনাম) না গিয়ে আর উপায় আছে! প্রতি রবিবার সকালে মিহিরজেঠুর পিছু পিছু টালা চলো! আগে জানতাম এই সব দিঘি-পুকুরের ঘাট থাকে, সেখানে প্রথমে পায়ের পাতা ভিজিয়ে ধীরে ধীরে বুকজলে এগোতে হয়। এখানে দেখি প্রথম থেকেই অতল জলের আহ্বান, বাঁশের খুঁটি ধরে কোনও রকমে ভেসে থাকা। বহরমপুরে স্কুলের ছুটি হলে আমাদের সঙ্গে যোগ দিত মিহিরজেঠুর মেয়ে পার্বতী।

এখন নিজের বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে, তাই বুঝি যে এই বয়সে এসে অত বিশাল শরীর নিয়ে সাঁতার শেখার জন্য কী বিপুল জেদ এবং রোখের দরকার হয়। ওটাই ছিল মিহিরজেঠুর মূল মন্ত্র- “তরীখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে/ তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে ধরব না, কান্নাকাটি ধরব না।”

কিশোর ভারতী অবশ্যই সে মন্ত্রেই গড়ে উঠেছিল। সে স্কুল স্থাপনে আমার বাবা ছিলেন মিহিরজেঠুর অন্যতম সহযোগী, আমার কাকা ছিলেন সে স্কুলের শিক্ষক। অতএব জীবনের সঙ্গে স্কুলের সংযোগটা ছিল প্রবল। কিন্তু যেহেতু আমি ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছি, শিক্ষক রূপে মিহিরজেঠুকে তেমন ভাবে পাইনি। কিন্তু মিহিরজেঠুর শেখানোর কাজটা চলত ক্লাসরুমের বাইরেও। সেখানেই তিনি রূপকথাসম ব্যতিক্রম।

সে সময় ক্লাইভ হাউসের বাড়ির সামনের একটি ঘরে ভাড়া এলেন অধুনা স্বনামখ্যাত শিল্পী তাপস কোনার। আমি তাপসদার কাজকর্ম দেখে নিজের মনেই যা খুশি আঁকতাম, দেখাতাম তাপসদাকে, প্রশ্রয় পেতাম। একেবারেই আঁকা-আঁকা খেলা যাকে বলে। আমার আঁকা এ রকমই একটা ছবি দেখতে পেলেন মিহিরজেঠু। প্রশংসা তো করলেনই, তাপসদাকে বললেন আমায় শেখাতে, এবং সে ছবির গুণাগুণ নিয়ে চলল লম্বা আলোচনা। আমি তখন ক্লাস ফোর-ফাইভে। অনুপ্রেরণা এ ভাবেই দিতে হয়, তার জন্য বিজ্ঞাপন টাঙাতে হয় না।

তখন বৃক্ষরোপণ উৎসবের রিহার্সাল হচ্ছে দোতলায়, কানে ভেসে আসছে “ধূলিরে ধন্য করো করুণার পুণ্যে হে কোমল প্রাণ”। সরস্বতী পুজোর বার্ষিক প্রদর্শনীতে সাধারণত ক্লাস সিক্স থেকে অংশগ্রহণের প্রবেশাধিকার, কিন্তু আমি সে সুযোগ পেয়ে গেলাম ক্লাস ফাইভেই। দাদাদের মতো হাতে পয়েন্টার বাগিয়ে আমিও দাঁড়িয়ে গেলাম মডেল আর চার্টের মধ্যে। পয়লা বৈশাখের প্রভাতফেরির গান শেখাচ্ছেন দিলীপদা, “লোকরঞ্জন লোকগঞ্জন না করি দৃকপাত/ যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব ন্যায়/ তাহাতে জীবন করো দান।” এই “শুভ” ও “ধ্রুব ন্যায়”-এর শিক্ষাই দিতে চেয়েছিলেন মিহিরজেঠু, দ্রুত সময় বদলে যাওয়া সত্ত্বেও। তখন সেটা বুঝিনি।

ক্লাস ফাইভের পর আমার মা ঠিক করলেন, পড়াশোনায় কতটা এগিয়েছি তা যাচাই করে দেখবেন। কিশোর ভারতীতে প্রতি পরীক্ষায় ফার্স্ট হলেও মায়ের বোধ হয় সন্দেহ ছিল যে আমি নেহাতই বনগাঁয়ের শেয়াল রাজা। আমায় রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের অ্যাডমিশন টেস্টে বসতে হল, এবং সে বাধাও টপকে গেলাম। অসফল হওয়ার কোনও কারণও ছিল না, কারণ শঙ্করদা, মঞ্জুদি, পারুলদি, গৌরীদি, পঙ্কজদারা যে ভাবে অঙ্ক বা ইংরেজি শিখিয়েছিলেন, তাতে ভিতটা যথেষ্টই পোক্ত হয়ে গিয়েছিল। দমদম যদি আমার বাবা-কাকাদের বসতস্থল হয়, আমার মা-মামা-মাসিদের বেড়ে ওঠা রহড়ায়। অতঃপর দেখা দিল উভয় সংকট। কিশোর ভারতী নাকি রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন?

আমার বাবা হ্যাঁ-না কিছুই বলেননি। স্বাভাবিক ভাবেই পরিবার এবং স্কুলের অনেকেই কিশোর ভারতী থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার বিরোধিতা করেছিলেন। অবাক লাগবে শুনে যে, সে সময় যে মানুষটি আমার মা-কে সমর্থন করেছিলেন, তাঁর নাম মিহির সেনগুপ্ত। তাঁর কাছে পরামর্শ চাইতে গেলে তিনি বলেছিলেন যে অবশ্যই আমার আরও বড় স্কুলে যাওয়া দরকার, লোকে যে কথাই বলুক না কেন। তাঁর এই সমর্থনই দমদম ছেড়ে রহড়ায় পাড়ি দেওয়ার অন্যতম কারণ।

নিজের রক্তমাংসে গড়া প্রতিষ্ঠানের প্রতি সকলেরই পক্ষপাত থাকে। সকলেই চায় কৃতী শিক্ষার্থীদের হাত ধরে সাফল্য আসুক, মহত্তর হোক প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ। মিহিরজেঠু এ ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম। তাঁর দায় ছিল শুধুমাত্র ছাত্রদের প্রতি, তাঁদের সার্বিক কল্যাণই ছিল একমাত্র লক্ষ্য, তাতে প্রতিষ্ঠানের যা হয় হোক। তাঁকে প্রণাম করলে যে আশীর্বাণীটি উচ্চারিত হত, সেই “কল্যাণ হোক” নিছক দু’টি শব্দের গতানুগতিক পুনরাবৃত্তি ছিল না।

“বড়” ও “সফল” স্কুলে গিয়ে আস্তে আস্তে বুঝতে শিখলাম মিহিরজেঠু এবং কিশোর ভারতী কেন আলাদা। সে অনুভবের কিছুটা লিখেছিলাম ফেসবুকে, মিহিরজেঠুর প্রয়াণের অব্যবহিত পরে। সেটারই পুনরুদ্ধৃতি- “আমার শিক্ষার বনিয়াদটা গড়ে উঠেছিল অদ্ভুত একটা ইস্কুলে। সেখানে পরীক্ষার সময় পড়ুয়াদের উপর নজরদারির জন্য কোনও মাস্টারমশাই বা দিদিমণি হাজির থাকতেন না। পারস্পরিক আস্থাই যে সুস্থ সমাজের চাবিকাঠি, সত্যিই সেই স্কুলটার এমনই বিশ্বাস ছিল। সকালে খবরের কাগজটা পড়তেই হত। কারণটা আর কিচ্ছু নয়, সেই স্কুল। প্রার্থনার লাইন থেকে বেছে কিছু ছাত্রকে সে দিনের কোনও গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলোর সারাংশ বলতে হত। যদি ডাক পড়ে, তাই প্রাত্যহিক প্রস্তুতি। খুব জোর দেওয়া হত সাহসী মানুষ তৈরির উপর। কাজেই মাউন্টেনিয়ারিং আর ট্রেকিং ছিল সে স্কুলের ট্রেডমার্ক। রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলে গিয়ে, ক্লাস সিক্সেই দুনিয়াদারিতে পোক্ত বন্ধুদের এ সব গল্প বলতে গিয়ে বেকুবও বনেছি, অনেকে বিশ্বাসই করেনি। কিন্তু জীবনের মধ্যভাগ পেরিয়ে বুঝেছি, সিনিক এবং হিসেবি হওয়ার কিছু কেজো উপকারিতা থাকলেও তাতে গর্বিত হওয়া যায় না। একমাত্র অনন্যতারই গরিমা আছে। তার পর জীবন গিয়েছে চলে আমাদের বহু বহু বছরের পার। নানা কূলে ভেসে চলা জীবনে সব বাঁধনই গেছে আলগা হয়ে। শুধু বাবার সুবাদে জানতে পেরেছি, এক অশীতিপর মানুষ বার্ধক্যের যাবতীয় অসুবিধা অগ্রাহ্য করে এখনও ছুটে চলেছেন নতুন মানুষ গড়ার তাগিদে, পুরুলিয়া থেকে কাশীপুর। তাঁর এই অক্লান্ত পথচলার আখ্যান এ যুগের প্রায় ধ্বংস হতে বসা স্কুল শিক্ষাব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে কেমন যেন স্বপ্ন মনে হয়, মনে হয় মিহির সেনগুপ্ত আসলে এক অলীক মানুষ।”