ফয়েজ় পরিক্রমা – ১৩

নীলাঞ্জন হাজরা

(বিশেষ অনুরোধ — এই লেখা লিখছি আবহমান পত্রিকার ইন্টারনেট সংস্করণের জন্য। ইন্টারনেট আমাদের সামনে এনে দিয়েছে একাধারে পড়া দেখা শোনার অভিজ্ঞতার অভূতপূর্ব সুযোগ। সেই ভাবেই এ লেখার বয়ন। তাই সঙ্গের লিঙ্কগুলি অতিরিক্ত মনে করে উপেক্ষা করবেন না)

১৯৭৯ সালে ‘লোটাস’ পত্রিকার সম্পাদক হয়ে বইরুতে ফয়েজ় ছিলেন ১৯৮২ পর্যন্ত। এই পর্বে তাঁর লেখা কবিতাগুলির স্পষ্ট দুই ভাগ। গভীর একাকিত্বের — নির্বাসিত মানুষের অনির্বচনীয় একাকিত্বের — কবিতা। সেই একাকিত্ব এবং যেমনটা দেখেছি আগের পর্বে, সেই অকথ্য বিচ্ছিন্নতাবোধ শুধু তাঁর প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে দূরে থাকতে বাধ্য হওয়ার যন্ত্রণাই নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছিল আর এক অসহায়তা, সেই অসহায়তা কোথা থেকে উৎসারিত হচ্ছিল তার ইঙ্গিতও আমরা দেখব এই পর্বেরই শেষে।

কিন্তু তার আগে আমাদের পড়ে নেওয়া দরকার ফয়েজ়ের বইরুত পর্বের দ্বিতীয় ধারার কিছু কবিতাও। আর তেমন কবিতা আস্বাদন করার আগে সেগুলির যে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক প্রেক্ষিত তা একটু জানা দরকার। মুশকিল হল, আজ — বিশেষত ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পর থেকে বিগত ৩০ বছরে — পশ্চিম এশিয়াকে দক্ষিণ এশিয়া থেকে এত দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হরেক কিসিমের স্বার্থের প্রপাগান্ডায় যে, ফলস্তিনের স্বাধীনতার লড়াই, ইসরায়েল নামক দেশটির শাসকবর্গ ও জনসাধারণের একাংশের নির্লজ্জ ভয়াবহ ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের ইতিহাস-বর্তমান আমাদের কাছে সংবাদমাধ্যমে মাঝেসাঝে ভেসে ওঠা প্রায় অর্থহীন কিছু খবরের টুকরো ছাড়া আর কিছুই নয়।

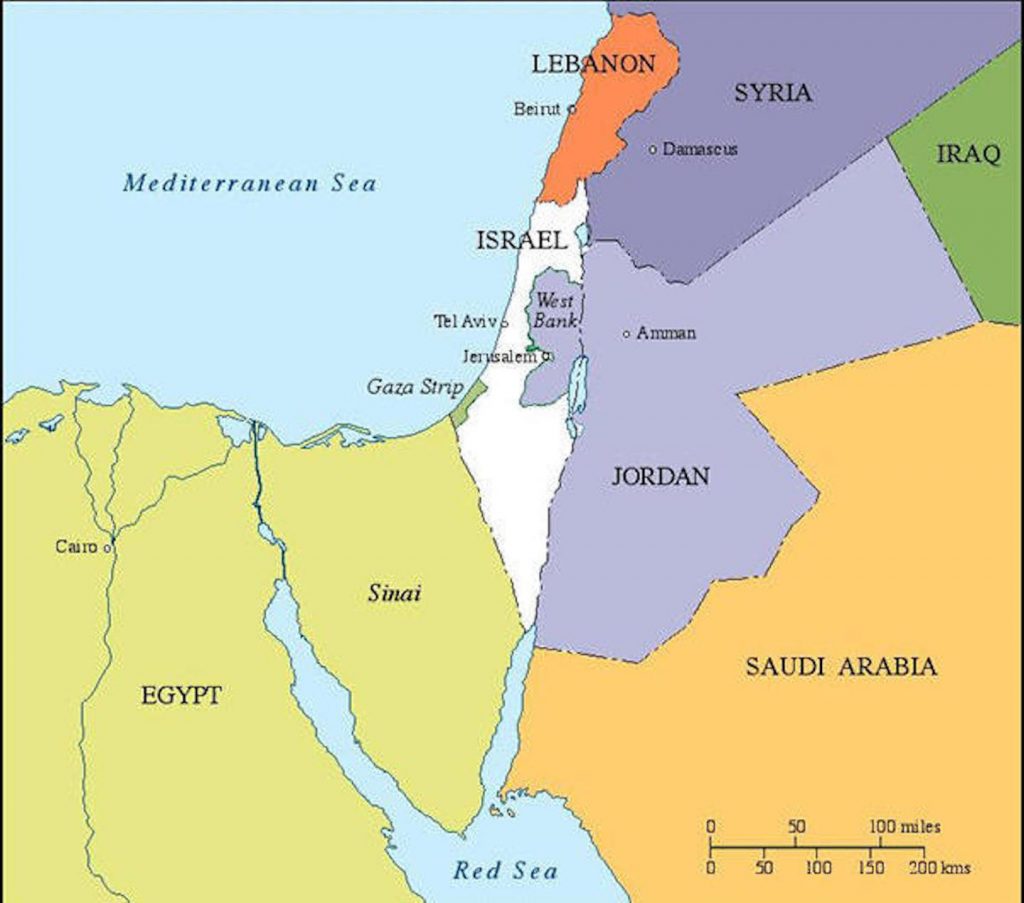

তদুপরি, এও কম মুশকিল নয় যে, পশ্চিম এশিয়ার এই লবনাঁ (লেবানন), ফলস্তিন, ইসরায়েল অঞ্চলের ইতিহাস ও রাজনৈতিক ভূগোল দুটোই এত জটিল যে তা ঠিকমতো বুঝতে গেলে অন্তত খান দশেক বই পড়া দরকার। আমরা এ পরিক্রমায় কেবল চোখ বুলাব ততটুকুই যতটুকু না জানলে ফয়েজ়ের কবিতার একটা বড়ো অংশই সম্পূর্ণ অধরা রয়ে যাবে। সেই লক্ষ্যে প্রথমেই একটা মানচিত্র হাজির করা দরকার, কারণ আম বাঙালি পাঠক চোখ বন্ধ করলে পশ্চিম এশিয়ার ভূরাজনৈতিক বিভাজনের কিছুই মনে করতে পারবেন না, কোনও ছবি ভেসে উঠবে না—

এই মানচিত্র দেখলে আমাদের কিছু পরিচিত নামের অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান পরিস্কার হবে— ইসরায়েল, লবনাঁ, গাজ়া স্ট্রিপ, ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক আর সিনাই। শহরের মধ্যে, বইরুত, তেল আভিভ, জেরুসালেম। এবার এই অঞ্চলগুলির রাজনৈতিক ইতিহাস দু-এক বাক্যে দেখা যেতে পারে।

লেবানন — সাত হাজার বছরের সভ্যতা। ষোড়শ শতক থেকে বিংশ শতক পর্যন্ত ছিল উসমানিয়ে (অটোমান) সাম্রাজ্যের অঙ্গ। ১৯১৮-য় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুর্কি হেরে গিয়ে উসমানিয়ে সাম্রাজ্য খানখান হয়। লবনাঁ অঞ্চল ফরাসিরা দখল করে নেয়। ১৯৪৩-এ স্বাধীন হয় এবং ধর্মীয় জনগোষ্ঠীগুলির প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে একটি প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হয়। তাই এখনও জারি আছে। রাজধানী বইরুত। নাগরিকদের প্রায় ৫৮ শতাংশ মুসলমান— শিয়া-শুন্নি সমান সমান। ৪১ শতাংশ খ্রিশ্চান। দুরুজ় ধর্মাবলম্বী ৫.২ শতাংশ। ইসরায়েল সংলগ্ন দক্ষিণ লেবানন প্যালেস্টাইন লিবারেশন অরগানাইজেশন (পিএলও)-র বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উর্বর কর্মক্ষেত্র। ১৯৭৫ সালে শুরু হয় ব্যাপক গৃহযুদ্ধ— খ্রিশ্চান জনগোষ্ঠী বনাম পিএলও, কিছু জঙ্গি মুসলমান এবং বামপন্থী দুরুজ়দের কিছু গোষ্ঠী। শেষ হয় ১৯৯০ সালে। মারা যান দেড় লক্ষ মানুষ। গৃহচ্যুত হন ১০ লক্ষেরও বেশি মানুষ। উত্তরপূর্বের পড়শি দেশ সিরিয়ার সেনা গৃহযুদ্ধ থামাতে লবনাঁয় ঢুকে পড়ে ১৯৭৬ সালে, ছিল ২০০৫ সাল পর্যন্ত। ইসরায়েল থেকে থেকেই দক্ষিণ লবনাঁর ওপর হামলা চালাতে চালাতে ১৯৮৫ সালে পাকাপাকি ভাবে ওই অঞ্চলের বিরাট অংশ দখল করে নেয়। ২০০০ সালে এই দখলদারি শেষ হয়।

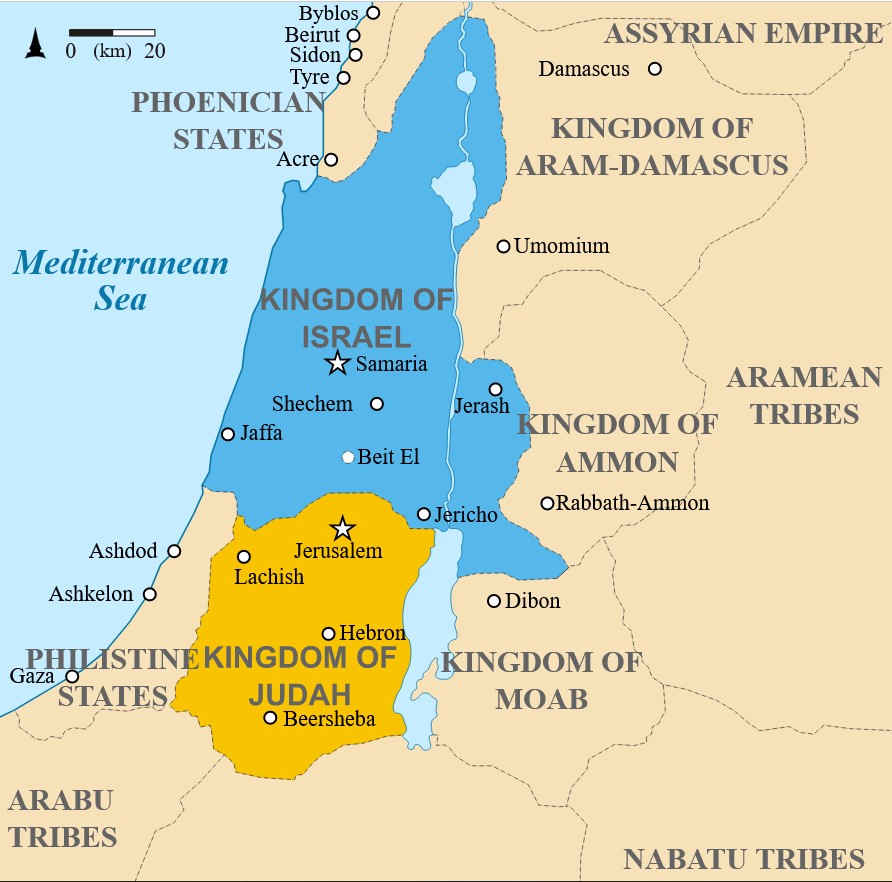

ইসরায়েল — বিশ্বের আর কোনও দেশ নেই যার অস্তিত্ব এত বিতর্কিত। বিতর্ক সাংঘাতিক জটিল। প্রথমেই মনে রাখতে হবে, আধুনিক জাতীয়-রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েল হালফিলের হলেও ‘ইসরায়েল’ নামক রাজত্বের ইতিহাস সুপ্রাচীন। এবং প্রাচীনকাল নিয়ে বিতর্ক বিশেষ নেই। ফের একটা মানচিত্র দেখা দরকার—

আধুনিক ইতিহাসকারেরা নানা গবেষণা করে বার করেছেন পূর্বসাধারণাব্দ নবম শতকে, অর্থাৎ আজ থেকে ২৯০০ বছর আগে, দক্ষিণ লবনাঁ অঞ্চলে ইসরায়েল নামে একটা রাজত্ব ছিল যা কিছুকাল পরে ‘ইসরায়েল’ ও ‘জুডা’ রাজ্যে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। এই অঞ্চলের মানুষেরা এক বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্মে বিশ্বাস রাখতেন, যাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ‘ইয়াহয়েহ্’। সংক্ষেপে, এই ধর্ম পরিবর্তিত হতে হতে একেশ্বরবাদী ইহুদি ধর্মে পরিণত হয়। ধরা হয়, পূর্বসাধারণাব্দ পঞ্চন থেকে তৃতীয় শতকের মধ্যে জুডাবাদী ধর্মের (Judaism) আদি গ্রন্থ ‘তোরা’ লিখিত রূপ পায়।

ইসরায়েল ও জুডা রাজ্য থেকে ইহুদিদের বিতাড়িত করার ইতিহাসও সুপ্রাচীন। এখানে একটা প্রপাগান্ডা খুব পরিষ্কার করে ভেঙে দেওয়া দরকার যে মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রসারের ফলেই ইহুদিদের চরম দুর্দশা। না। স্বভূমি থেকে ইহুদিদের বিতাড়ন শুরু হয় সপ্তম শতকে আসিরিয়রা ইসরায়েল রাজত্ব দখল করে নেওয়ার পরেই এবং তা তুঙ্গে পৌঁছয় নব্য বেবিলোনিয় সম্রাট নেবুচাদনেজ়্জ়ার ৫৮৬ পূর্বসাধারণাব্দে জুডা রাজ্য কব্জা করা মাত্র। জুডাবাদী ধর্মের এই ছড়িয়ে পড়া মানুষদের নাম হয় ‘ইহুদিম’, বাংলায় ইহুদি।

তারপর থেকে দফায় দফায় বিভিন্ন সাম্রাজ্য লেভান্ত অঞ্চল দখল করায় ইহুদিদের ওপর অত্যাচার চলতে থাকে। তাঁরা ছড়িয়ে পড়তে থাকেন এশিয়া, ইওরোপ ও আমেরিকার নানা অঞ্চলে। সপ্তম সতকে মুসলমান উমাইয়দ খলিফা সাম্রাজ্য আজকের স্পেন অঞ্চল দখল করার পরে সেখানকার ইহুদিরা সব থেকে স্বাচ্ছন্দ্যে ছিলেন বলে ইতিহাসকারেরা মনে করেন, বস্তুত সেটিকেই ইহুদিদের ‘স্বর্ণযুগ’ বলা হয়। সেটা সাধারণাব্দ সপ্তম শতক। কিন্তু মোটামুটি বিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারতরে মতো কতিপয় দেশ ছাড়া সর্বত্রই ইহুদিদের ওপর অত্যাচার চলতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যা চরম আকার ধারণ করে হিটলারের জার্মানিতে ও নাৎসিদের দখল করা সব দেশে। কমবেশি ৬০ লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করা হয়— হলোকস্ট।

এবং এই বিতর্কে প্রপাগান্ডার কাঁটা বেছে সত্য বার করে আনা সহজ নয়— বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ গোটা পশ্চিমি দুনিয়ার বিপুল — অকল্পনীয় ভাবে বিপুল — অর্থ যেহেতু খরচ হয় ইসরায়েল রাষ্ট্রকে স্বাভাবিক ঐতিহাসিক প্রাচীন পরিস্থিতি-নির্ভর রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে। অন্য দিকে আরব মুসলমান রাষ্ট্রগুলি এবং সেখানের নানা প্রতিষ্ঠান এবং ইওরোপের নয়ানাৎসিদের একাংশ ইসরায়েলকে একেবারে এক গায়ের জোরে পশ্চিমি শক্তিদের সৃষ্টি করা মেকি রাষ্ট্র বলে মনে করে। যেমন, ব্রিটিশ ইতিহাসকার ও নাৎসি সহমর্মী ডেভিড আর্ভিং বা ফরাসি দার্শনিক ও জঙ্গি কমিউনিস্ট রজার গারোদি বা মোল্লাতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইরানের অনেক নেতা মনে করেন হিটলারের সময় ‘হলোকস্ট’ নামে পরিচিত ইহুদি গণহত্যার অভিযোগ আসলে অনেকটাই রটনা, তেমন কিছু ঘটেনি। কিছু সত্য তবু অকাট্য—

১। প্রাচীনকালে ‘ইসরায়েল’ অঞ্চলে বসবাস করলেও ‘জুডাবাদী’ ধর্মের মানুষরা পরবর্তী কয়েক হাজার বছর ধরে নানা কারণে বিশ্বের বহু অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যান। ১৯৪৮-এর আগে ইসরায়েল নামের কোনও আধুনিক অর্থে যাকে জাতিরাষ্ট্র বলা হয় তা ছিল না। কিন্তু এই অঞ্চলে কিছু ‘জুডাবাদী’ বা যাঁরা বেশি পরিচিত ইহুদি বলে তাঁরা রয়েই গিয়েছিলেন। যদিও সংখ্যায় অতি অল্প।

২। মূলত উনবিংশ শতক থেকে ইহুদিরা তাঁদের ‘শিকড়ে’ ফিরে যাওয়া শুরু করেন ধীরে ধীরে। তার প্রধান কারণ ছিল সারা ইউরোপ জুড়ে ইহুদিদের ওপর নানা রকমের অত্যাচার ও বৈষম্য— বিশেষ করে ১৮৮১ থেকে ১৮৮৪ রুশ জার সাম্রাজ্যে ব্যাপক ইহুদি গণহত্যা। একটি হিসেবে, ১৮৮২ সালে এই অঞ্চলে ইহুদিদের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৪,০০০। ১৮৯৫ সালে তা বেড়ে হয় ৪৭,০০০।

৩। এই সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহুদিদের একাংশের মধ্যে এই অঞ্চলে একটি ইহুদি জাতিরাষ্ট্র গঠনের দাবি উঠতে থাকে। মোটামুটি ১৮৮০-র দশক থেকে এই দাবি ওঠা শুরু হয়।

৪। এই দাবি যখন উঠছে তখন ওই অঞ্চল একেবারেই মুসলমান-প্রধান, এবং তুরস্কের উসমানিয়ে বা অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। বিগত ৪০০ বছর ধরে এ অঞ্চল উসমানিয়েদের অধীন।

৫। এইবার, ১৯১৪ সালে শুরু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ— ব্রিটেন, ফ্রান্স আর রুশ সাম্রাজ্য এক দিকে, অন্য দিকে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গারি, জার্মানি এবং উসমানিয়ে সাম্রাজ্য। তখন ওই অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে মাত্র ৭ শতাংশ ইহুদি।

৬। কয়েক বছরের মধ্যেই বোঝা যায় উসমানিয়ে সাম্রাজ্যের হার আসন্ন। ব্রিটিশরা কব্জা করতে চলেছে সেই অঞ্চল যাকে ব্রিটিশ নথিপত্রে বলা হতে থাকল ‘প্যালেস্টাইন’। কী করা হবে এবার এই অঞ্চল নিয়ে?

৭। নানা জটিল অঙ্ক কষে ১৯১৭ সালে তদানিন্তন ব্রিটিশ বিদেশ সচীব আর্থার বেলফার সে সময়ে ব্রিটেনে ইহুদিদের বড়ো নেতা লর্ড লায়োনেল ওয়াল্টার রথ্সচাইল্ডকে ২ নভেম্বর এক খোলা চিঠিতে জানিয়ে দিলেন — “His Majesty’s Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people.” আধুনিক ইসরায়েল জাতিরাষ্ট্রের কার্যত সেই শুরু।

৮। লিওন ইউরিসের ‘এক্সোডাস’ যতই নানা রোমহর্ষক গালগপ্পো দিক না কেন, আসল কথা হল, ১৯১৭-র ৯ ডিসেম্বর ব্রিটিশ ফৌজ ‘প্যালেস্টাইন’ দখল করা থেকে ১৯৪৮-এর ১৪ মে ‘প্যালেস্টাইন’ পরিত্যাগ করা পর্যন্ত কিছু অভ্যন্তরীন মতভেদ সত্ত্বেও, ব্রিটিশ মদদে ওই অঞ্চলে কাতারে কাতারে ইহুদি প্রবেশ করতে থাকেন। যা স্বাভাবিক ভাবেই তুঙ্গে পৌঁছয় হিটলারের ইউরোপ জুড়ে ইহুদি গণহত্যার ফলে।

৯। মোট কথা, উসমানিয়ে সাম্রাজ্য পতনের পরে ব্রিটিশরা যে অঞ্চলটিকে ‘প্যালেস্টাইন’ বলে চিহ্নিত করছিলেন নিজস্ব নথিতে, তার কী হবে তা নিয়ে সাংঘাতিক জটিল নানা ভূরাজনৈতিক টাল বাহানা চলতে থাকে। তা যাতে ইহুদিদের জাতিরাষ্ট্রে পরিণত হয় সে লক্ষ্যে তীব্র ইহুদি দাবি উঠতে থাকে— গড়ে ওঠে নানা জঙ্গি ইহুদি সংগঠন, যাঁদের একাংশ ব্রিটিশ টালবাহানা বন্ধ করতে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধেও হামলা চালাতে শুরু করে। পাশাপাশি ঠিক একই অঞ্চলে একটি আরব-মুসলমান জাতিরাষ্ট্র গঠনের দাবিও উঠতে থাকে জোরদার ভাবে। যুক্তি— অঞ্চলটি ব্যাপক ভাবে মুসলমান-প্রধান।

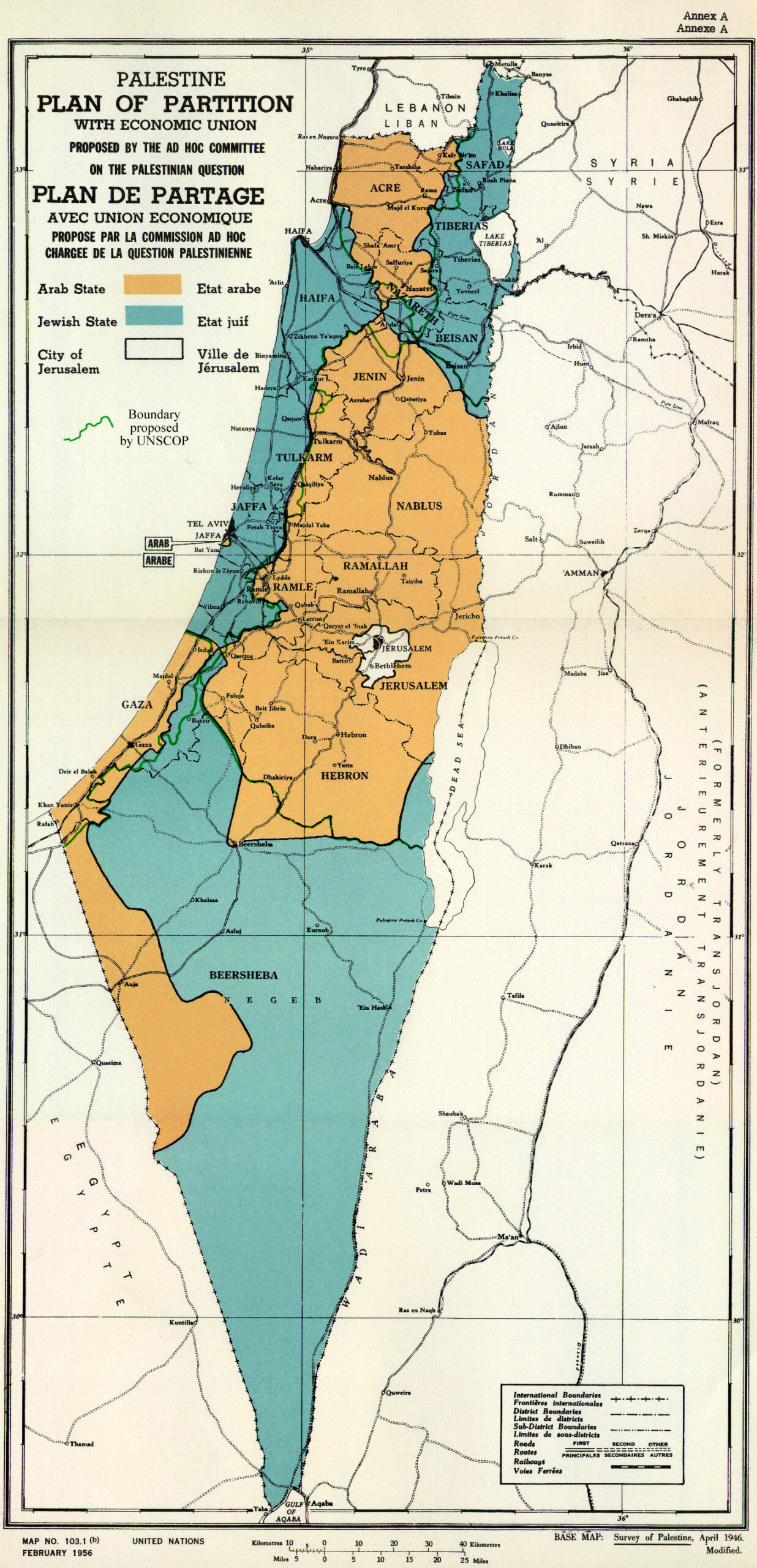

১০। শেষে ১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণসভা এক প্রস্তাবে অঞ্চলটির বিভাজন করে একটি ইহুদি রাষ্ট্র ও একটি আরব রাষ্ট্র গঠনের সুপারিশ করে। সেই প্রস্তাবিত মানচিত্র এ রকম —

এর নীল অংশ ইসরায়েল, খয়েরি অংশ একটি আরব রাষ্ট্র (প্যালেস্টাইন) এবং সাদা জেরুসালেম হবে আন্তর্জাতিক প্রশাসনাধীন মুক্তাঞ্চল।

১১। এর পরেই ইতিহাস আরও জটিলতর হয়ে প্রবল প্রপাগান্ডার চোরাবালিতে হারিয়ে যায়। প্রচলিত ইতিহাস বলবে, ক্রদ্ধ আরব লিগের সদস্য সব দেশ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, ইহুদিদের সংগঠন দ্য জিউইশ এজেন্সি ফর প্যালেস্টাইন এটি মেনে নেয়। কিন্তু বিখ্যাত ইজরায়েলি ইহুদি ইতিহাসকার সিমহা ফ্লাপান তাঁর গভীর গবেষণা সমৃদ্ধ বই The Birth of Israel: Myths and Realities (Pantheon Books. 1987)-এ ইজরায়েলের গঠন নিয়ে সাতটি ‘মিথ’-এর খণ্ডন করেছেন। তার প্রথমটি হল— ইহুদি জাতিয়তাবাদী (পরিভাষায় Zionist) সংগঠনগুলি রাষ্ট্রপুঞ্জের দ্বিরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা মেনে নিয়েছিল সমস্ত প্যালেস্টাইন জুড়েই একটি ইহুদি রাষ্ট্র গড়ে তোলার দাবি পরিত্যাগ করে, পৃথক প্যালেস্টাইনের দাবিকে স্বীকার করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লক্ষ্যে। ফ্লাপান, বিপুল নথি হাজির করে দেখিয়েছেন, এই মেনে নেওয়াছিল একেবারেই সাময়িক ‘একটি ট্যাকটিকাল’ পদক্ষেপ। আবার এও ঠিক যে, আরব দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ ইসরায়েলকে অস্বীকার করে গরমাগরম হুঙ্কার পাড়ছিলেন। কিন্তু ফলস্তিনের সাধারণ মুসলমান বাসিন্দারা কী ভাবছিলেন? ফ্লাপান বলছেন, দ্বিতীয় ‘মিথ’ হল আরবরা ইসরায়েল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব গোড়া থেকেই অস্বীকার করে আসছে। এ কথা স্রেফ প্রপাগান্ডা। যাই হোক, মোদ্দা, ১৯৪৮-এর ১৪ মে ব্রিটিশরা ‘প্যালেস্টাইন’ অঞ্চল ছেড়ে রাতারাতি ভেগে পড়ে, এবং যাওয়ার আগে তাঁদের সামরিক শিবিরগুলি জিয়নিস্ট সংগঠনদের হাতে দিয়ে যায়।

১২। এই ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যে, ১৯৪৮-এর ১৪ মে, বিকেল চারটের সময় তেল আভিভ জাদুঘরে এক গোপন সভায় জিউইশ এজেন্সি ফর প্যালেস্টাইনের চেয়ারম্যান ডেভিড বেনগুরিয়োন ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে দেন, যে ভাষণ সম্প্রচারিত হয় কোল ইসরায়েল নামের নয়া রেডিও স্টেশন থেকে। সেই দিনই মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান ইসরায়েল রাষ্ট্রকে ‘বাস্তবতার নিরিখে’ স্বীকৃতি দেন।

এইখানে শুনে নিতে পারেন সেই ভাষণ—

https://www.youtube.com/watch?v=i4k1Mjo5u00

এই ভাষণ শুনলেই দেখা যাবে তাতে কোথাও আরব প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের কোনও উল্লেখ নেই। যদিও রাষ্ট্রপুঞ্জের সেই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল বলে বেনগুরিয়োন জানাচ্ছেন। আর জানাচ্ছেন এ রাষ্ট্রে ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের সমানাধিকার থাকবে। আছে কি? থাকতে পারে কি? কারণ, ইসরায়েল সরকারি ভাবেই নিজের পরিচয় দেয় ‘ইহুদি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র’ বলে।

১৩। ১৯৪৮-এর ১৫ মে মিশর, সিরিয়া, তদানিন্তন ট্র্যান্সজর্ডান (বর্তমান জর্ডান) এবং ইরাকের ফৌজ সদ্যগঠিত ইসরায়েল আক্রমণ করে। এই যুদ্ধ চলে দশ মাস। সে এক জটিল যুদ্ধ, কারণ এই আরব দেশগুলির এক এক কারণে এই আক্রমণ চালায়, নিজেদের মধ্যে কার্যত কোনো ঐক্য ছাড়াই। এমনকী ট্র্যান্সজর্ডানের রাজা আব্দুল্লা গোপনে ইসরায়েলের সঙ্গে এক চুক্তিও করে নেয়, যার আসল লক্ষ্য ছিল ঘোষিত ইসরায়েল রাষ্ট্রের বাইরের প্যালেস্টাইন অঞ্চল নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা। ১০ মাসের ভয়াবহ যুদ্ধের শেষে আরব দেশগুলোকে পর্যুদস্ত করে ইসরায়েল আরব প্যালেস্টাইনের বিপুল অংশ দখল করে নেয়। স্থানীয় মুসলমান বাসিন্দাদের অকাতরে উৎখাত করা হয়। শরনার্থী হয়ে পড়েন অন্তত সাত লক্ষ ৫০ হাজার মুসলমান আরব।

১৪। সেই থেকে আজ অবধি একের পর এক আগ্রাসী আক্রমণে ইসরায়েল আরব মুসলমান অধ্যুসিত প্যালেস্টাইনের বিপুল অংশ দখল করে রেখেছে। আরব মুসলমানদের ধারাবাহিক ভাবে নিজেদের প্রাচীন দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। এই আক্রমণগুলির মধ্যে দুটো বিশেষ উল্লেখযোগ্য — ১৯৬৭ সালের ছ’ দিনের যুদ্ধ এবং ১৯৮২ সালের লবনাঁ আক্রমণ।

১৫। ১৯৬৭-র ‘ছ দিনের যুদ্ধ’। ১৯৪৮-এর পরাজয়, সাত লক্ষ আরব মুসলমানের শরণার্থী হয়ে পড়া এবং ইসরায়েলের মুসলমান বাসিন্দাদের সঙ্গে নিরন্তর বৈষম্যমূলক আচরণ আরব দেশগুলিকে কিছুতেই ইসরায়েলকে ন্যায্য রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নিতে দেয়নি। তদুপরি, মিশর, জর্ডান, সিরিয়া ইত্যাদি দেশের শাসকদের নানা জটিল স্থানীয় উচ্চাকাঙ্খা এবং তার সঙ্গে ক্রমবর্ধমান ঠান্ডা-যুদ্ধে দুনিয়ার সব অঞ্চলেই মার্কিন ও পশ্চিমি শিবির এবং রুশ শিবিরের মধ্যে সামরিক প্রভাব বিস্তারের মারাত্মক রেশারেশি আরব-ইসরায়েল সম্পর্ককে তিক্ত থেকে তিক্ততর করে তুলছিল। ইজিপ্টকে ভরপুর সামরিক সাহায্য দিচ্ছিল সোভিয়েত রাশিয়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়ে উঠেছিল ইসরায়েলের খাস দোস্ত। সিরিয়ায় শিবির করে ফলস্তিনি জঙ্গি মুক্তি যোদ্ধারা ক্রমাগত ইসরায়েলের ওপর হামলা চালাচ্ছিল। মোদ্দা, সব মিলিয়ে ১৯৬৭ নাগাদ একটা সামরিক সংঘাত ভীষণ ভাবে ঘনিয়ে উঠেছিল।

১৯৬৭-র ৭ এপ্রিল প্রথম সিরিয়া ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ বাধে এবং সিরিয়া একেবারে পর্যুদস্ত হয়। অধিকতর শক্তিধর দেশ মিশরের ওপর ইসরায়েলকে শিক্ষা দেওয়ার চাপ বাড়তে থাকে। এরই মধ্যে, ১৩ মে সোভিয়েত গুপ্তচরেরা মিশর সরকারকে জানায় ইসরায়েল মিশর আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে। আরও নানা কারণে মিশরের প্রেসিডেন্ট জুন মাসের গোড়ায় মিশর-ইসরায়েল সীমান্তে ১৯৫৬ থেকে নিযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের সেনাকে সরে যেতে হুকুম দিয়ে সেখানে মিশরের সেনা মোতায়নের সিদ্ধান্ত নেন এবং ইসরায়েলের প্রধান সামুদ্রিক বাণিজ্যপথ তিরান প্রণালী দিয়ে ইসরায়েলি জাহাজ যাতায়াত বন্ধ করে দেন।

এই প্রেক্ষিতে ৫ জুন ইসরায়েল সহসা মিশরকে হতচকিত করে সে দেশের ওপর সামরিক আক্রমণ শুরু করে। মিশরের হয়ে ক্রমে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয় জর্ডান ও সিরিয়া। পরবর্তী ছ’ দিনে মিশর, জর্ডান ও সিরিয়ার সেনাকে ছারখার করে ইসরায়েল মিশরের ভূখণ্ডের সিনাই উপদ্বীপ এবং গাজা স্ট্রিপ, সিরিয়ার কাছ থেকে গোলান হাইট্স এবং জর্ডানের কাছ থেকে ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক দখল করে নেয়। ১১ জুন দু’ পক্ষের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধ শেষ হয়। ১৯৬৭-র এই যুদ্ধ ইসরায়েলের সামরিক শক্তিকে ওই অঞ্চলে প্রশ্নাতীত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

১৬। ১৯৮২-র যুদ্ধ। এরই মধ্যে ১৯৬৪ সালে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান তৈরি হয় — প্যালেস্টেনিয়ান লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পিএলও)। উদ্দেশ্য — ব্রিটিশদের ছেড়ে যাওয়া অঞ্চলে ফলস্তিন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। অনেক পরে পিএলও তার লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনে, ১৯৯৩ সালে। তাতে ইসরায়েলকে ন্যায্য রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে, ইসরায়েলের দখল করা আরব অঞ্চলগুলিতে ফলস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়।

১৯৬৯ সালে এই পিএলও-র চেয়ারম্যান হন ইয়াসের আরাফত। তার কিছু আগেই, ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পরেই, ফলস্তিনিরা একটা কথা সার বুঝেছিল— আরব দেশগুলোর দ্বারা তাঁদের স্বাধীনতা, তাঁদের হারান দেশ ফিরিয়ে দেওয়া হবে না। তাঁদের নিজেদের লড়াই নিজেদেরই লড়ে নিতে হবে। ইয়াসের আরাফত এই মুক্তিযুদ্ধকে সুসংগঠিত করে তুলতে থাকেন ধীরে ধীরে। এবং তিনি পাশে পান সোভিয়েত রাশিয়াকে। বিশ্বজুড়ে ফলস্তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বামপন্থীদের সমর্থন দৃঢ় হয়ে ওঠে। এ সংগ্রাম আর নিতান্তই আঞ্চলিক এলাকা দখলের যুদ্ধে সীমিত না থেকে হয়ে ওঠে আগ্রাসী যুদ্ধবাজ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে মানুষের রুখে দাঁড়ানোর প্রতীক। ভারত সহ সমস্ত ‘জোট নিরপেক্ষ’ মঞ্চের দেশ ফলস্তিনি মুক্তিযুদ্ধকে খোলাখুলি সমর্থন করে।

আন্তর্জাতিক বাম ও জোট-নিরপেক্ষ মঞ্চের সমর্থনে বলীয়ান পিএলও-র কার্যকলাপের কেন্দ্র হয়ে ওঠে বইরুত ও সেই সংলগ্ন দক্ষিণ লবনাঁ অঞ্চল। এরই মধ্যে আবার ১৯৭৪ সালে আবু নিদাল নামে এক জঙ্গি নেতা পিএলও পরিত্যাগ করে ফতাহ্ অল-মজলিস অল-থওরি, বা ফতাহ্— বিপ্লবী কাউন্সিল তৈরি করে। এঁদের ঘাঁটি হয়ে ওঠে ইরাক।

১৯৮০-র দশকের গোড়ায় ইসরায়েলের ওপর দক্ষিণ লবনাঁ থেকে পিএলও জঙ্গিদের হামলা তুঙ্গে পৌঁছয়। পাল্টা হামলা চালাতে থাকে ইসরায়েলি সেনা। এমতাবন্থায় ১৯৮২-র ৩ জুন ফতাহ্-র জঙ্গিরা লন্ডনে ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত শ্লোমো আর্গোভকে গুলি করে গুরুতর আহত করে। এই হামলাকে ছুতো করে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগানের সরাসরি সমর্থনে, ৬ জুন ইসরায়েল দক্ষিণ লবনাঁয় ব্যাপক আক্রমণ শুরু করে।

বইরুত ঘিরে ফেলে ইসরায়েলি সেনা। সঙ্গে দোসর লবনাঁয় খ্রিশ্চানদের রাজনৈতিক দল কাতায়েব পার্টি, যাঁদের ইংরেজিতে ‘ফ্যালাঞ্জিস্ট’ (Phalangist) বলা হয়। পিএলও তার সদর দপ্তর ত্রিপোলিতে সরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এদিকে, ১৯৮২-র অগাস্ট মাসে লবনাঁর সরকারে আসীন হন কাতায়েব পার্টির জঙ্গি খ্রিশ্চান নেতা বাশির পিয়ের গামায়েল। ১৪ সেপ্টেম্বর সিরিয়ান সোশালিস্ট ন্যাশনালিস্ট পার্টির এক জঙ্গি তাঁকে বোমা মেরে হত্যা করেন।

সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ বইরুত দখল করে নেয় ইসরায়েলি সেনা। ১৬ ও ১৮ সেপ্টেম্বর প্রতিশোধ নিতে মরিয়া কাতায়েব দলের জঙ্গিরা বইরুতের সাবরা এবং শাতিলা নামের দুটি ফলস্তিনি শিবিরে নারকীয় গণহত্যা চালায়— গোটা সময়টা এই শিবির দুটিকে ঘিরে রেখে কাতায়েব দলের জঙ্গিদের নিরাপত্তা দেয় ইসরায়েলি সেনা। সাবরায় হত্যা করা হয় ৪৬০ জন মুসলমান ফলস্তিনিকে এবং শাতিলায় ৩৫০০ জনকে।

সাবরা ও শাতিলা গণহত্যার একটি ছবি। সৌজন্য প্যালেস্টাইন ক্রনিক্ল

এই ঘটনাকে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণসভা ‘গণহত্যা’ বলে চিহ্নিত করে সরকারি ভাবে। আজ অবধি এই গণহত্যার জন্য কারু কোনও শাস্তি হয়েছে বলে জানা যায়নি।

এই হলো একেবারে সরলীকৃত ভাবে অতি সংক্ষেপে ১৯৪৮ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত ফলস্তিনি অঞ্চলের কাহিনি। মাথা ভোঁ-ভোঁ করছে কি? করাই স্বাভাবিক।

এরই মধ্যে জড়িয়ে ছিলেন দুই যুগান্তকারী সাহিত্যিক — ফয়েজ় আহমেদ ফয়েজ় এবং মহমুদ দরবিশ। এবং দু’জনেই দ্ব্যর্থহীন ভাবে নিজেদের একাত্ম করছিলেন ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা ফলস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্গে। কবিতায়।

দুটি কবিতা ফলস্তিনের উদ্দেশে

১।

ফলস্তিনি যে সব শহিদ জীবন বলি দিলেন পরবাসে

যেখানেই গিয়েছি আমি, প্রিয় স্বদেশভূমি

গিয়েছি তোমার অপমানের ক্ষতের জ্বালা হৃদয়ে নিয়ে

তোমার গৌরবশিখার প্রদীপদান সঙ্গে নিয়ে

তোমার ভালোবাসা, তোমার স্মৃতির আঘাত সঙ্গে নিয়ে

তোমার কমলা-কুঁড়ির সুগন্ধ সঙ্গে নিয়ে

না-দেখা সকল বন্ধুর সাহচর্য সঙ্গে নিয়ে

কত হাত মিলেছে আমার হাতে

দূর বিদেশের কত নিস্পৃহ পথে

অপরিচিত শহরের নাম-চিহ্নহীন পথে

যে মাটিতেই ফুটে উঠেছে রক্তনিশান আমার

উড়েছে আকাশে তার, ফলস্তিন, পতাকা তোমার

একটা ফলস্তিন ছারখার করে গেছে শত্রুর দল

আমার ক্ষতে ক্ষতে কত না ফলস্তিন করছে কলকল

২

ফলস্তিনি শিশুর জন্য ঘুম-পাড়ানি গান

কাঁদিস না সোনা

কেঁদে কেঁদে সবে

চোখ বন্ধ করেছে তোর মা

কাঁদিস না সোনা

এই তো সবে

তোর বাবা

নিজের সব দুঃখ থেকে ছুটি নিয়ে গেছে

কাঁদিস না সোনা

তোর দাদা

নিজের স্বপ্নের প্রজাপতি ধাওয়া করে করে

চলে গেছে কোন দূর পরবাসে

কাঁদিস না সোনা

দিদি তোর বিয়ের পাল্কি চড়ে চলে গেছে

অন্য কার দেশে

কাঁদিস না সোনা

উঠোনে তোর

মরা সূর্য স্নান সেরে গেছে

গোরে গেছে চাঁদ

কাঁদিস না সোনা

মা, বাবা, দিদি, দাদা

চাঁদ, সূর্য সব্বাই

কাঁদিস যদি তুই

আরো বেশি কাঁদাবেই তোকে

হাসিস যদি হয়তো বা তবে

সকলেই একদিন পোশাক পাল্টে ফেলে

ফিরে আসবে খেলতে তোর সাথে

(বইরুত ১৯৮০)

বইরুত যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশে একটি কবিতা

বইরুত— নয়নের মণি এই বিশ্ব-আসরের

বইরুত— অপরূপ বাগান স্বর্গের

শিশুদের চোখের হাসির

যে আয়না ভেঙে চুরমার

শিখায় শিখায় তাদেরই তারার

আলোকিত রাত আজ এই শহরের

ঝলমলে লেবানন-ভূমি

বইরুত— নয়নের মণি এই বিশ্ব-আসরের

যে সব মুখ রক্তের আভায়

সেজে হয়েছে উজ্জ্বল

তাদেরই রোশনাই

অলিগলি আলোকিত করেছে শহরের

ঝলমলে লেবানন-ভূমি

বইরুত— নয়নের মণি এই বিশ্ব-আসরের

হরেক উজাড় হওয়া বাড়ি, প্রতিটি খন্ডর

দারিয়ুস সম্রাটের প্রাসাদের ভীত

প্রত্যেক যোদ্ধাকে দেখে আলেকজ়ান্ডারও যেন ইর্ষাকাতর

ল্যায়লা যেন প্রত্যেক মেয়ে

এ শহর অনন্তকাল রয়েছে কায়েম

এ শহর অনন্তকাল রইবে কায়েম

বইরুত— নয়নের মণি এই বিশ্ব-আসরের

বইরুত— অপরূপ বাগান স্বর্গের

(জুন ১৯৮২, বইরুত)

এমন ধারা কবিতা এবং ‘লোটাস’ পত্রিকার সম্পাদকীয় অবস্থানে ফয়েজ় নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছিলেন ফলস্তিনি প্রতিরোধের ধারায়।

কিন্তু, মর্মান্তিক সত্য এই যে, তবু তিনি আরব দুনিয়ায় রয়ে গিয়েছিলেন এক সহৃদয় আগন্তুক মাত্র। আর সে বার্তা আসছিল তাঁরই সতীর্থ অনুজ কবি মহমুদ দরবিশের (১৯৪২ – ২০০৮) মত কবির কাছ থেকে।

১৯৮৬ সালে একটি ধারাবাহিক লেখা আরবিতে প্রকাশিত হয় সাইপ্রাস থেকে প্রকাশিত অল কারমেল পত্রিকায়, যার প্রকাশক ছিল General Union of Palestinian Writers and Journalists। ১৯৯৫-তে তরজমা হয় ইংরেজিতে এবং বই হয়ে প্রকাশিত হয়। নাম— ‘‘Memory of Forgetfulness: August 1982’’ (University of California Press, 1995)। ইংরেজি তরজমাকার ইব্রাহিম মুহাওয়ি। আশ্চর্য এক বই— মুক্তগদ্য। লেখক মহমুদ দরবিশ। দরবিশ জীবনে তিনটি উল্লেখযোগ্য গদ্য-সাহিত্য রচনা করেছেন— এটি তার অন্যতম।

১৯৮২-তে বইরুত ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেন ফয়েজ় এবং দরবিশ দুজনেই। ফয়েজ় ফিরে গেলেন তাঁর পক্ষে সাংঘাতিক বিপজ্জনক পাকিস্তানে। দরবিশ হয়ে পড়লেন সম্পূর্ণ ছিন্নমূল— কায়রো, তুনিস ইত্যাদি নানা শহর ঘুরে ডেরা বাঁধলেন পারি-তে। ১৯৮২-র গণহত্যার ভয়াবহতা তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল তাঁকে। নব্বই দিন সারা বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে, ঘরবন্দি হয়ে পাগলের মত লিখে গেলেন শুধু— ‘‘Memory of Forgetfulness: August 1982’’।

আর তারই মধ্যে রয়ে গেল নিচের এই বাক্যগুলিও, এ কি ক্রোধ, না আর্তনাদ?—

‘Yet our great friend from Pakistan, Fayiz Ahmad Fayiz, is busy with another question:

“Where are the artists?”

“Which artists, Fayiz?” I ask.

“The artists of Beirut.”

“What do you want from them?”

“To draw this war on the walls of the city.”

“What’s come over you?” I exclaim. “Don’t you see the

walls tumbling?”’

মতাদর্শের ধাতুতে তৈরি কবিতার সেতু বেয়ে, স্পষ্টতই, আরব হৃদয়ের হাহাকার পর্যন্ত পৌঁছতে পারছিলেন না ফয়েজ়। সেখানেও তিনি — একা। সহমর্মী হয়েও সরাসরি আক্রান্ত আরব-হৃদয়ের সঙ্গেও এই দূরত্বের জ্বালা থেকেই যেন দরবিশের তোলা প্রশ্নের আগাম উত্তর দিয়ে দিচ্ছিলেন ফয়েজ়। না, উত্তর ঠিক নয়, পাল্টা প্রশ্ন—

কী করি?

তোমার আমার দুচোখ ভরে

যে দৃষ্টি লক্ষ প্রতীক্ষার

তোমার আমার দেহে-মুখে

যে লক্ষ হৃদয়-হাহাকার

তোমার আমার আঙুল নিঃসাড়

তাই অচল যেন লেখনী সবার

তোমার আমার শহর জুড়ে যে

অলিতে গলিতে পায়ের ছাপের

চিহ্নবিহীন কবর হাজার

তোমার আমার রাতের আকাশ

ক্ষতবিক্ষত আহত তারার

ভোরের গোলাপ তোমার আমার

ছেঁড়া কুটি কুটি পাপড়ি যে তার

ওষুধ মেলেনা এমনই আঘাত এ

সেলাই ধরে না এই সব ক্ষতে

চাঁদপোড়া ছাই সারাটা শরীরে

কেউ ভিজে গেছে রক্তশিশিরে

রয়েছে এ সবই? না কি, বলো তুমি, নেই কিচ্ছুই

আশঙ্কা বোনে মাকড়সাজালভ্রান্তি শুধুই

যদি থাকে, তবে কী করতে হবে, বলো

যদি নাই থাকে, কী-ই বা করি তবে, বলো

বলো তুমি

বলো, বলো

(বইরুত ১৯৮০)

(ক্রমশ…)

ফয়েজ পরিক্রমার বাকি পর্বগুলি পাওয়া যাবে এইখানে– https://abahaman.com/abahaman/?s=%E0%A6%AB%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9C+%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BE