‘অন্ধকারের অনুবাদ’ : নিকষ কালো একুশ শতকের আশ্চর্য আকাশ

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

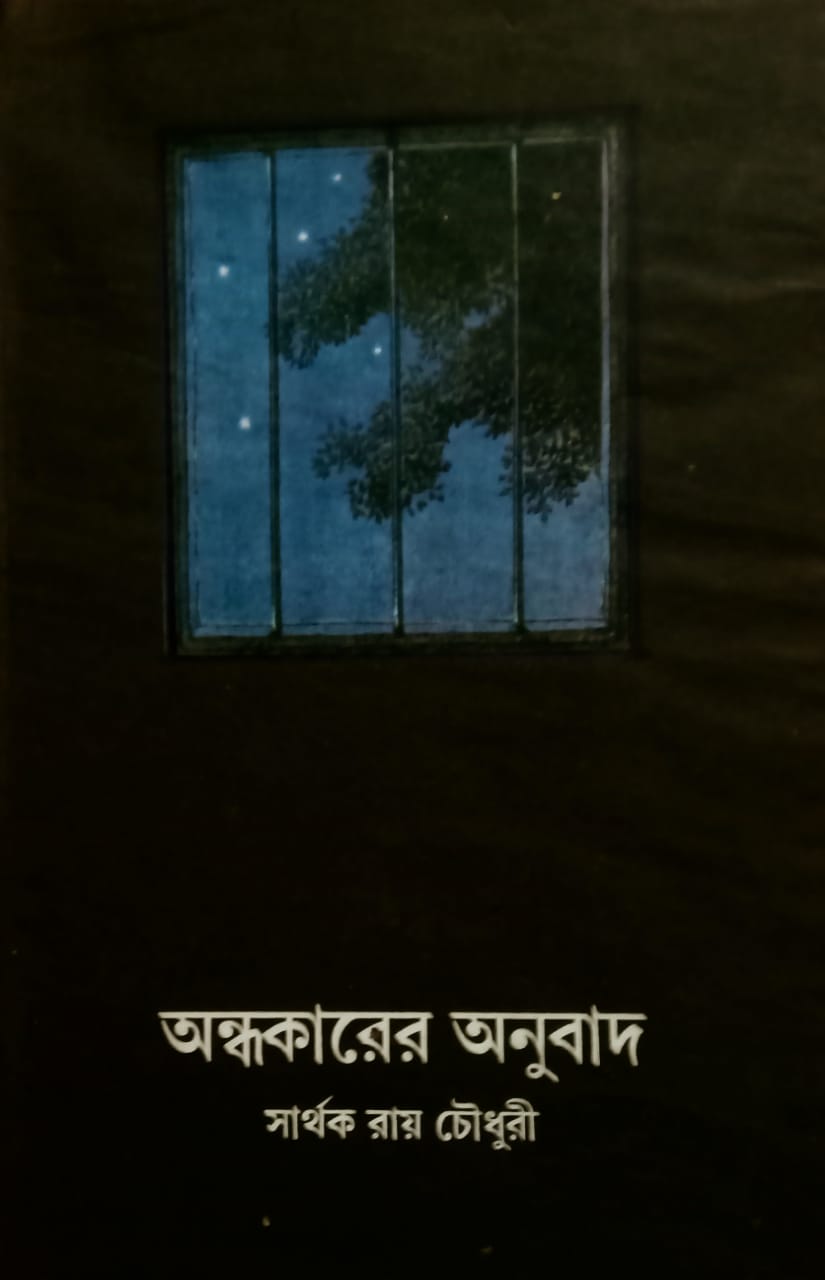

কী লিখেছেন সার্থক এই কালো মলাটের মায়াবী প্রচ্ছদ মোড়া পাতাগুলোতে ? আছে অন্ধকার, আছে জীবন জীবন বলে ত্রাহি রব, পিপাসা, আছে মেধাবী বিষণ্ণতা, অক্ষমের হাহাকার ও তার ক্ষণিক উত্তরণ –- যথাযথ ও যথার্থ কবিতার ভিতর যা যা থাকে, সবই প্রায়। এবং প্রধানত দু-তিন রকম কাব্যভাষায়, যাদের একটি পরবর্তীকালে তাঁর ‘সিগনেচার’ হয়ে উঠেছিল। সার্থক রায়চৌধুরীর প্রথম কবিতার বই অন্ধকারের অনুবাদ। বইটির প্রসঙ্গে লিখলেন অমিতাভ মুখোপাধ্যায়।

‘

“ প্রথমে একটা ‘ॐ’ লিখি, তার পাশে লিখি – ‘শূন্য’ লিখি, ‘লালি দি’, ‘লালি দি’, তিনবার –- পাশে ‘ঔপনিবেশিক’ লিখে রাখি … …………………………………… প্রথমে একটা ‘ওঃ’ লিখি, আর তার পাশে –‘খয়েরী বলয়’ লিখে রাখি। ”

সার্থক রায়চৌধুরীর প্রথম কবিতার বই ‘অন্ধকারের অনুবাদ’ নিয়ে কিছু লিখতে গেলে আপনার প্রয়াস এরকম একটা ধরতাই-এর খোঁজ করে। অন্ধকারের এই অনূদিত প্রকাশে হয়তো কালোর শেডগুলি কিছুটা ভিন্নতা আনে, কিন্তু মুলত তার ভিতরের আলোআঁধারির খেলাটি আমাদের দরদি, ক্ষমাশীল, ভূতগ্রস্ত, বিলাসী কাঙালপনায় প্রশ্ন হজম করতে শেখায়। হয়তো নিরুত্তর এই বেঁচে থাকার সংরাগকেও গ্রাস করতে শেখায়। বলে, “ আমি বুঝতে পারছি…বোতামের ফাঁক দিয়ে চলে যাওয়া সূঁচ, তার শ্বাস…/ সোজাসুজি আকাশের দিকে মুখ তুলে বসে আছে টাইপিস্ট,/ আমি বুঝতে পারছি ”। যে বাজনা শুধুই বোল তোলে, সুর ভাঁজে, সেইটে না। যে বাজনা একক মানুষের গুমরে ওঠাকে হঠাৎ কী এক জাদুবলে মাঝে মাঝে চলকে দেয়, পরাণ হু হু করে, রুমালের খোঁজে আমরা পকেট হাতড়াই, সেই স্বরে। সার্থকের প্রথম কবিতার বইটি নব্বইয়ের শেষে কবির মতোই চিন্তাশীল, মূলত মেধাজীবী, হাফ-গেরস্ত নাগরিক মননের বুকে হালকা ছুরি বুলিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল দুহাজার সালের এক শীত শেষ হয়ে আসা বইমেলার বিকেলে। ব্যাগ থেকে ব্যাগে প্রকাশ্যে ও গোপনে চালান হয়েছিল পার্ক স্ট্রিট ময়দানের অস্থায়ী কফিহাউস, কাতারে কাতারে বয়ে চলা মানুষের মুখের উজ্জ্বলতা, আলোর মালা, আবছায়া আর প্রিয় হট্টগোলে।

কী লিখেছেন সার্থক এই কালো মলাটের মায়াবী প্রচ্ছদ মোড়া পাতাগুলোতে ? আছে অন্ধকার, আছে জীবন জীবন বলে ত্রাহি রব, পিপাসা, আছে মেধাবী বিষণ্ণতা, অক্ষমের হাহাকার ও তার ক্ষণিক উত্তরণ –- যথাযথ ও যথার্থ কবিতার ভিতর যা যা থাকে, সবই প্রায়। এবং প্রধানত দু-তিন রকম কাব্যভাষায়, যাদের একটি পরবর্তীকালে তাঁর ‘সিগনেচার’ হয়ে উঠেছিল। সার্থকের বলার ভঙ্গিটি শহুরে হলেও এ’ বই পড়লেই বোঝা যায় তাঁর মেলামেশার পরিধিটি বেশ বড়ো। ঘুমন্ত শহরের ভীত আরশোলা, সন্ত্রাস, শ্রমিক বসতি, ইঞ্জিন ও রেডিয়েটার, মহুয়ার কুসুম, নিস্কলঙ্ক চাঁদ, ‘রক্তের গন্ধে মেশা কেরোসিন/ গৃহিণীর প্রিয়তম ঘ্রাণ’, লম্বা ইশ্বর, চাউমিন, বিজ্ঞাপন, সন্ধ্যার শাঁখের শব্দ –- সবই তাঁর কবিতার উপাদান। সার্থক শুধু কিছু চমকপ্রদ কাব্যিক লাইন বানাননি। সমগ্র তৈরিতেই তাঁর মন। আর নানা পংক্তির ভিতর মাঝে মাঝে ভরে দিয়েছেন বারুদ আর গতি। কখনো তাদের ভিতর চারিয়ে দিয়েছেন আমাদের ভূতগ্রস্ত জীবন, কয়েক শতাব্দীর মানুষের সভ্যতার ইতিহাস ও দর্শনকে ঝালিয়ে শেষ পর্যন্ত অবসাদের মহান মগ্নতা -– “আর, এখন এই শতাব্দীতে…সমস্ত কিছুর থেকে কিছুটা নিরাশ হয়ে / আমি ফিরে এসেছি পুরোনো আস্তানায়…নিজের মতো করে ভাববো বলে কিনে এনেছি/ কফি, পেন, সিগারেট…লক্ষ করেছি — কোনো পালিত কুকুর / ঠিক কী ভাবে নির্দেশের অপেক্ষা করে থাকে…” ( কারাগারের কবিতা)। কখনো অমীমাংসিত প্রশ্নে নিঝ্ঝুম হয়ে থিতিয়ে এসেছে স্বর — “ সে ভাবছে, অভ্যাস… — দীর্ঘ ছায়ার কথা, / ভাবছে সমস্ত গ্রাম অপমান ও ঘৃণার আড়ালে ফুটে আছে…/ ভাবছে –- মজার কাহিনী,… ছবি/ সামনে একটা জঙ্গল… এটা সে পেরিয়ে যাবে কি না !”

পঁচানব্বই পাতার এই বইয়ের দু’-একটা লেখা ছাড়া প্রায় যে কোনো পাতা দুম করে খুললেই পাঠক পাবেন বিষাদ বেদনা অন্ধকারের স্বাদ। বাংলা কবিতার পাঠক জীবনানন্দে প্রথম টের পেয়েছিলেন ধূসর সৌন্দর্যের আবেশ। কিন্তু নিকষ কালো এই একুশ শতকের আশ্চর্য আকাশ ! আমরা সার্থকের এই ‘অনুবাদে’ সেই কালোর ধারণা পাই, যার পরতে পরতে জড়িয়ে আছে বিষাদে বাঁচার সাহস ও প্রত্যয় — “ আর আমি গেলাস উল্টে রেখে বার বার… শেষ বিন্দুটুকু শুষে নিতে চেয়েও / দেখছি জল থেকে গ্যাছে,… / আর হাওয়ার ঘূর্ণিপাকে বহুবার ঘুরে… যে পাতা কোথাও গ্যালোনা / আমি তাকে ব্যর্থ বলছিনা ” (দেবতা আমায় স্বপ্নে বলেছেন)।

সার্থক নানা ফর্ম ট্রাই করেছিলেন তাঁর এই প্রথম বইয়ে। কখনো পপুলার মাত্রাবৃত্তে দোলা –- “ হরনাথ বোঝে জানার জন্যে কিছু নেই/ শেখার জন্য ইস্কুলবাড়ি ডাকে, /সে শুধু একটু আলাদা থাকতে চায়…/ যে ভাবে হেঁশেলে আঁশবঁটি রাখা থাকে…”। নব্বইয়ে অনেক কবিরই এক বদ্ধমূল ধারণা ছিল অক্ষরবৃত্ত ছাড়া কবিতা হতেই পারে না। সার্থক সে পথেও বহু হেঁটেছেন। যেমন –- “সে এক ব্যক্তিগত বসন্ত প্রলাপ/ এখানে আঁধার জাগে,… এইখানে ভূতের আলাপ,- /এখানেই যত রাত সতত মদির অনাচারে/ কাটে, মৃত্যু কেটে যায়,… অসমাপ্ত প্রাণের প্রচারে…” ( লিপি : ‘বসন্ত প্রলাপ’)। তবু, কবির কথাগুলি বিশেষ, যথাযথ ও পরম হয়েছে কিন্তু তাঁর সাবলীল অক্ষরবৃত্ত-নির্ভর গদ্যে লেখা কবিতাগুলিতে। যেখানে আচমকা চিত্রকল্পের প্রাচুর্য ও দাপট, সিনেম্যাটিক উপাদানসমূহ, উথলে ওঠা ধ্বনি, কবিতার শরীর জুড়ে শিরশিরে বিবাগি এক আবেগমাখা হাওয়া বয়ে চলেছে, বয়েই চলেছে, — যা বস্তুত মেধাবী কবিত্ব। সার্থকের কবিতা প্রতীকী নয়, প্রতীক থাকলেও তাদের গল্পের আখ্যানের মাঝে গুঁজে দেওয়া হয় । সেই প্রতীকগুলি আমাদের রহস্যময়তায় প্রবেশ করায় না, পরিচ্ছন্ন সরল নির্মাণের মধ্যেই থাকে। ন্যূনতম বিমূর্ততাও গল্পের বয়ানে তৈরি হয়। পাঠক বুঝবেন, মেধাবী মন মানেই মেকি নয় — “ টায়ারের ধুলো তুলে চলে গেল রঙিন ট্রেকার/ রাঢ়–বাংলার ধুলো আরেকটু উড়ে এসে জমে উঠল লতা পাতায়, দোকানের চালে/ মালিক ‘আঃ’ বলে সযত্নে সরিয়ে নিল তার রেডিও/ আর হাসতে গিয়েও মেয়েটি নিচু করে রাখল তার মুখ”। অথবা ‘যীশুর মৃত্যুপত্র’ কবিতায় যে ভাবে বলা হচ্ছে – “ আমার বইপত্র সবই পৌঁছে দেওয়া হবে মূল লেখকদের কাছে/ সঙ্গে একটা খোলা চিঠি –- ‘ধন্যবাদ, আজ’… / তাছাড়া, আমার সমস্ত অস্ত্র, পারিবারিক শাবল ও সিন্দুক/ রেখে আসতে হবে এমন এক চাষীর দাওয়ায়, যার চাষে আর উৎসাহ নেই…”। অবশ্য খুব মাঝে মাঝে আরো দূর জনপদের আবহে গভীরের দিকে কবির তীব্র চাউনি ভাঙা অক্ষরবৃত্তেও অনবদ্য ধরা পড়েছে —

“ এখানে যে পাখিরা ওড়ার রহস্য বুঝে মাঠে মাঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যে-সব মন্ত্র এসে বলে যাচ্ছে : যে-দিকে চিন্তা যায় সে-দিকেই চলে যাও তারা তো অনস্বীকার্য, ধুলো… দীর্ণ রূপক… আর যে-সব জানলাগুলো গরাদবিহীন ভাবে একা পড়ে আছে, তারা এই পৃথিবীকে সন্ন্যাসে ফিকে করে গ্যাছে…” (ফেরা)।

কবি কে ? এই প্রশ্নের হাজার উত্তর পেরিয়ে এখনো একটি উত্তর কোথাও হয়তো টিকে আছে। কবি সেই মানুষ, যিনি জগৎ সংসারের সর্বত্র বিরাজ করেন, গৃহকাজ, প্রাত্যহিকে নিপুণ বাঁধা থেকেও সেই মানুষ — পৃথিবীর একমাত্র লোক, যিনি একা, বিপন্ন, রক্তাক্ত –- “ এমন কোনো পাপ ছিল না, যা সে স্পর্শ করেনি…/ কোমলতায় তার ভয়… আর অবিশ্বাস…”। সার্থকের এই বইয়ে সেই মানুষটিকে মাঝে মাঝেই আবিষ্কার করা যায়। জানা যায় কবিতার চিরায়ত সংজ্ঞার কিছু নতুন রূপ — “ কবিতা : সেই হেলমেট, যা গেরিলা বাহিনীর জন্যে নির্মিত/ অথচ যা পরে রাখাল বালকেরা বেরিয়ে পড়েছিল রাস্তায় ; ………… কবিতা : একটা ড্রাগ,… একজন মানুষকে যা ধীরে ধীরে শেষ করে দেয়…”। এই বইয়ে কয়েকটি দীর্ঘ কবিতা ও সিরিজ কবিতামালা আছে। দীর্ঘ কবিতায় দেখা যায় সার্থক কী ভাবে ভাঙতে ভাঙতে এগোচ্ছেন, তৈরি করছেন জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত –– “ আসলে, দু’হাতে যেটুকু ধরা যাবে, দু’পায়ে যতটা যাওয়া যায়/ তার চেয়ে বেশি কিছু তীর্থ হয় না, হলে/ সেখানে প্রতীক নীল, ঈশ্বর মানুষের মতো…”। আবার কিছু পরেই তিনি এ’সব সিদ্ধান্তকেও পেরিয়ে, মাড়িয়ে চলে গেছেন নিজস্ব যাত্রাপথে। অনেক কবিতায়, অনেকের কবিতায় ব্যক্তিপুরুষ খুব বেশি করে থাকে্ন। সার্থকের কবিতাতে লেখক অধিকাংশ সময় উত্তমপুরুষে কথা বলেন, কিন্তু তাঁর স্বর একেবারেই প্রকট নয়। বললে বোধহয় খুব বাড়াবাড়ি হবে না, এই যে কন্ঠ সার্থক ধারণ করতে চাইছেন, চাইছেন নীলকণ্ঠ হতে, ভাগ করে নিতে চাইছেন অন্ধকারকে, সে কন্ঠস্বর আসলে নব্বইয়ের শুরুর সময়কার ও পরবর্তী কয়েকবছরে হঠাৎ ঢুকে আসা প্রযুক্তির আকস্মিকতায় ও ভোগবাদের লালসায় আমাদের নিজেদের যাপন পাল্টে যাওয়ার আশ্চর্য বিপন্নতা থেকে উত্থিত — “ যারা লক্ষ করছে খেলা, তারা দর্শক ; / যারা লক্ষ করছে দর্শক, তারা জনতা,/ নির্জনতার ভেতর তারা শুনছে হাততালির শব্দ……”। বইটি যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, কী অদ্ভুত স্পর্ধায় কবি এখানে স্বেচ্ছাচারে যতিচিহ্ন ব্যবহার করেছেন লাইনের পর লাইনে, শব্দের পর শব্দে। কখনো কমার পর ডট, কখনো ডটের পর ড্যাশ –- এরকম নানাবিধ। নিশ্চিতভাবেই সার্থক চেয়েছিলেন বিশুদ্ধবাদীরা একটু নাক ওঁচান। একটু নিন্দা, একটু অখ্যাতি, একটু আক্রমণ ! তিনি অন্ধকারের অনুবাদক, আলোর দিশারি নন। নিজের প্রথম বই নিয়ে অন্য অনেক কবির মতো তিনিও যথারীতি দ্বিধায় ছিলেন। সার্থকের নিজের কথায় — “ …যে ভাষায় আমি প্রকাশ করব সে-ভাষা আমার ব্যক্তিগত গন্ডি ছেড়ে যখন পাঠকের কাছে গিয়ে পৌঁছাবে তা কতটা স্পর্শযোগ্য হয়ে উঠছে সেটা বোঝার জন্য অপেক্ষার প্রয়োজন। তাই অপেক্ষাই আমার কাছে একমাত্র পথ…”। এই বিশ্বাসেই ১৭টি দীর্ঘ বছরের পর তাঁর দুটি কৃশকায় বই ফের একই বছরে বেরিয়েছিল, তাদের একটি আবার নব্বই-এর প্রতিনিধিদের এক ফর্মা সিরিজের একটি অংশ হিসেবে। অথচ তিনি নিয়মিত ও বিস্তর লেখেন, কাটেন, ছেঁড়েন। অল্পবিস্তর এখনো পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশও করেন। কবে আমরা তাঁর দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ কবিতার বই হাতে পাবো, জানি না। উৎসাহী বহু পাঠক এই বই এখনো খোঁজেন। বাজারে ফোটোকপিও বিলি হয় ! ‘অন্ধকারের অনুবাদ’-এর মতো উল্লেখযোগ্য, বারুদ-ভরা অথচ স্পর্শপ্রাথী, মননশীল অথচ কোমল-কাতর, গভীর অথচ সাঁতারযোগ্য অবশ্যপাঠ্য বই পুনর্মুদ্রণ করতে এখনো কোনো প্রকাশক এগিয়ে এলেন না –- এ’ বাংলা কবিতার দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কী!