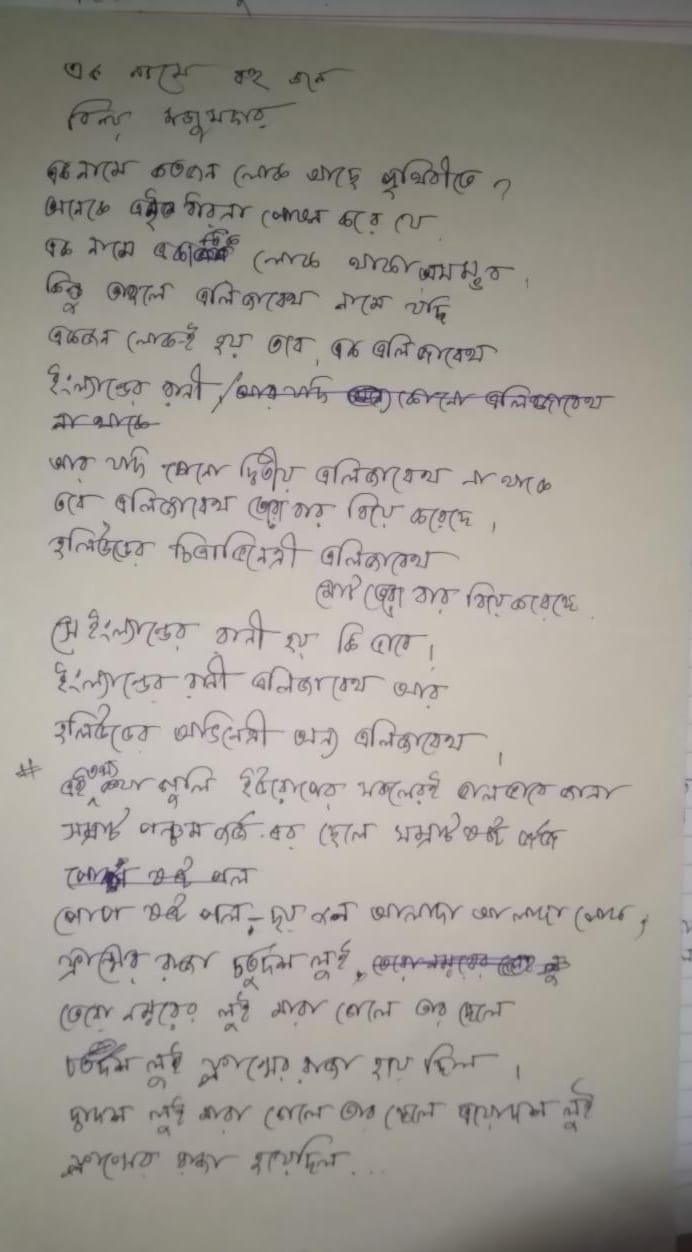

বিনয় মজুমদার সম্পর্কে দু একটি কথা

সুকৃতি সিকদার

বিনয়দাকে নিয়ে গদ্য লিখতে গেলে একবার বিনয়দার বাড়িতে যেতে হবে। বুড়ো মানুষের আত্মবিশ্বাসী দাঁতের মতো ওঁর চিড় ধরা ঘরের বারান্দায় গিয়ে বসতে হবে। ওই জায়গাটাই এমন, সন্ধ্যার পরে একা একা কিছুক্ষণ বসে থাকলে মনে হতে পারে বিনয় মজুমদার একটি মলিন চাদর পাতা খাটে টেবিলে কনুই রেখে হেরিকেনের টিমটিমে আলোর দিকে তাকিয়ে আছেন।

একটু ভাবতে হবে। ভুলে গেছি অনেক কথা। অবশ্য বিনয়দা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পরে এ-কথাটা বলে ২০০৭ নাগাদ আমাকে সতর্ক করে ছিলেন কবিতীর্থ পত্রিকার প্রবাদপ্রতিম সম্পাদক ও বিনয় মজুমদারের কিছু বইয়ের প্রকাশক উৎপল ভট্টাচার্য মশাই। বলেছিলেন, এখনই লিখে রাখো সুকৃতি। পরে সব ভুলে যাবে। আমিও তেমন উপলব্ধি করতাম মাঝেমাঝে। কিন্তু স্বীকার করতে চাইনি।

তবুও উৎপল ভট্টাচার্য্যের কারণেই আমি বিনয়দাকে নিয়ে বেশ কয়েক পৃষ্ঠা লিখে ফেললাম। কফি হাউজের একটা টেবিলে বসে “কবিতীর্থ বিনয় মজুমদার স্মরণ সংখ্যা”-র জন্য সেই গদ্যের খাতাটি উৎপলদার হাতে দিলাম। উৎপলদা পৃষ্ঠা উল্টে লেখার পরিমাণটা দেখে খাতাটা ব্যাগে রেখে দিলেন।

ইনফিউশন আর টোস্টের পরে উনি আমার দিকে মেনু কার্ডটা ঠেলে দিয়ে বললেন আর কী খাওয়া যায় বলো? আমার খিদেও পেয়েছিল মনে হয়। মেনু কার্ডটা দেখতে দেখতে আমি বললাম হাক্কা নুডলস উইথ গ্রেভি।

টেবিল ছাড়ার আগে ওয়েটারকে ডেকে বিল মিটিয়ে দিলেন। তারপর নিজের বুক পকেটে হাত দিয়ে কিছু একটা বের করে টুক করে আমার বুক পকেটে ঢুকিয়ে দিলেন। আমি বুঝতে পারলাম উনি টাকা দিলেন। আমি ‘একী!কেন!’ —এরূপ আমতা আমতা করতে করতে টাকাটা বের করে ওঁর হাতের মধ্যে জোর করে দিয়ে দিলাম। ভ্যাবাচেকার সাথে সাথে আসলে আমার একটু লজ্জাই লাগছিল। আমি বাঁ হাত দিয়ে আমার বুক পকেটটা চেপে রেখেছিলাম। উনি আমার প্যান্টের পকেটে টাকাটা ঢুকিয়ে আমার একটা হাত একটু চেপে ধরলেন। বললেন, ‘রাখো। এটা তোমার পারিশ্রমিক। অনেকের কাছে গিয়ে খেটে লিখেছ। সেই তুলনায় ৪০০টি টাকা খুবই সামান্য।’ আনন্দে আমার চোখ আদ্রাভ হয়ে উঠছিল তখন। এখন মাঝেমাঝে অপরাধ বোধে ভুগি। আমার বাবা মারা গেলেও কি তাঁর সম্পর্কে কিছু লিখে পারিশ্রমিক হিসাবে টাকাটা নিতাম? এই প্রশ্ন বড় ব্যাধিময়।

বিনয়দার সাথে সেই দিনগুলি ছিল কবিতা যাপনের স্বর্ণ যুগ। বিনয় মজুমদার না থাকলে হয়তো আমার প্রথম কবিতার বই “দূরত্ব মানি না আমি” প্রকাশই পেত না। যেমন, আইনস্টাইন সেইসময় E=mc² আবিষ্কার না করলেও পরবর্তীতে ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদে কারো না কারো দ্বারা কোনো না কোনো উপায়ে এই সূত্রটি ঠিকই আবিষ্কার হয়ে যেত; কিন্তু বিনয় মজুমদার “ফিরে এসো চাকা” না লিখলে ওই সব কবিতা আর কারো দ্বারা কোনোদিনই লেখা সম্ভব হত না; যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতাঞ্জলি না লিখলে অন্য কেউ কোনোদিন গীতাঞ্জলি লিখতে পারত কিনা সন্দেহ। কারণ এটা কবিতা। কোনো অংক নির্ভর বিজ্ঞানের সূত্র নয়। এদিকে বিনয় মজুমদার ছোট বড় অংককেই কবিতায় নামিয়ে দিয়েছেন।

আমি যদি জীবনে একটাও কবিতা না-লিখি তবু কবিতা লিখতে আসা অনেকের কাছে সহজেই ঈর্ষার কারণ হতে পারি। এই সব ভেবে মনে মনে আনন্দ পাওয়ার তুলনায় আমি আফসোসে ভুগি এই ভেবে, আমি কত অন্ধ ছিলাম। অন্ধ না বলে নিজেকে মূর্খ বলা যেতে পারে। জীবনানন্দের কবিতাংশ “অন্ধরাই বেশি দেখে”। অন্ধ হলে তবু কিছু বেশি দেখে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যেত।

হয়তো গুরুত্ব বুঝিনি। গুরুত্ব বুঝিনি বলেই গুরুকে অবহেলা করে বসেছি অনেক সময়। একদিন উনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমরা দেখছিলাম বিনয়দা আগুনের সিংহাসনে বসে কীভাবে তাকিয়ে আছেন। আমি একটুও কান্না করলাম না। আমি বিনয়দার নামে চাঁদা তুলতে লাগলাম। বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানালাম। তেরো দিনের দিন বিনয়দার সেই নিভে যাওয়া আগুনের সিংহাসনের বেদীর মুখে খিচুড়ি প্রসাদ রেখে আর একবারও পেছনে না তাকিয়ে ফিরে আসার সময় মাথার কোথায় যেন গুনগুন করে উঠল “উপবিষ্ট মশা উড়ে গেলে/তার এই উড়ে যাওয়া ঈষৎ সঙ্গীত ময় হয়।” আমার বুক ভারি হয়ে আসছিল।

এই কথা ভাবতে গিয়ে নিজেকে হঠাৎ দান্তের ডিভাইন কমেডির সেই নায়কটির প্রতীক মনে হচ্ছে। ঠিক সেভাবেই পেছনে না তাকিয়ে আমি ফিরে আসছিলাম। বাতাসে বিনয়দার কবিতা ভাসছে। সেই কবিতায় মৃত মানুষকে বাঁচিয়ে তোলার সূত্র লেখা। কিন্তু আমি বিজ্ঞানের ছাত্র নই। আমি শুধু ভাবটুকু বুঝি আর সেই ভাবে বিনয়দার সাথে আমার দেখা হয়ে যায়।

বিনয়দা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পরেও অনেকে নাকি আমার ঘাড়ের উপর বিনয়দাকে দেখতে পেয়েছেন। ফলে আমি বিনয়দার থেকে পালাতে চাইছিলাম। কিন্তু আমার মনে হল আমি বিনয়দার থেকে পালাতে গিয়ে শুধু ভুলভাল ঘুরে মরছি। ফলে এই সমস্যার সমাধানের জন্য আমি বিনয়দার যুক্তিকেই ঢাল হিসাবে মেনে নিলাম।

একদিন বিকেল বেলায় বিনয়দাকে সদ্য লেখা কবিতা শুনিয়ে অপেক্ষায় করছি, কী বলেন। বিনয়দা আমার কবিতা নিয়ে কিছু না বলে, কিছুটা সময় নীরব থেকে তারপর জীবনানন্দ দাশের ‘শকুন’ কবিতাটা বলতে লাগলেন। পুরো কবিতাটাই ওঁর মনে ছিল। তারপর আবার কবিতাটির একটা পংক্তি উচ্চারণ করলেন, “শকুনেরা চরিতেছে এশিয়ার আকাশে আকাশে।” বলতে লাগলেন, “জীবনানন্দ দাশ যুদ্ধের সময় আকাশে ওড়া যুদ্ধ বিমানের কথাই হয়তো বোঝাতে চেয়েছেন। ভাবা যায় ওই সময় দাঁড়িয়ে জীবনানন্দ দাশ এমন একটি কবিতা লিখতে পেরেছেন। জীবনানন্দ দাশের কবিতার মতো একটা কবিতা লেখা ভাগ্যের ব্যাপার। আমিও অনেক চেষ্টা করেছি।”

অর্থাৎ ধরে নেওয়া যেতেই পারে বিনয় মজুমদার বিনয় মজুমদারের মতো কবিতা লিখবার আগে জীবনানন্দ দাশের মতো কবিতা লেখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ওই যে ভাগ্যের সহায় কথাটা উল্লেখ করেছেন, তার মানে উঁনি পুরো সফল হননি। আর যেটুকু সফল হননি সেটাই বিনয় মজুমদার।

অতয়েব কেউ কেউ আমার ঘাড়ে যে বিনয় মজুমদারকে দেখতে পান, সেটা হল আমার চেষ্টার ফল। তারপর দুটি অনুপুস্তিকা— “অনুরিপার প্রেমিক” ও “ভবঘুরে তৃণভোজী” পর চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ “মহাকাশে এসে লেখা”য় আমার ব্যর্থতার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া গেছে। যদিও প্রথম তিনটি দীর্ঘ কবিতায় বিনয় মজুমদারের যুক্তিকে সক্রেটিসের মুখ দিয়ে আর সক্রেটিসের কয়েকটা দর্শনের সাথে বিনয় মজুমদারকে গুলিয়ে দিয়েছি। বিনয় মজুমদারের সাথে কিছু নিভৃত আলোচনার কথাও কবিতায় প্রয়োগ করেছি। কিছু ঘটনার কথাও আছে সংক্ষেপে। ফলে বইটির যে ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে তার মূলেও বিনয় মজুমদার।

শারীরিক ভাবে সবল থাকুক বা দূর্বল। বিনয় দা সবসময় ব্যক্তিগত মুডেই বিরাজ করতেন। একদিন বিকালে একজন কিছু স্বরচিত লেখা নিয়ে বিনয়দার কাছে শোনাতে এসে অনুমতি নিয়ে বিনয়দাকে কবিতা শোনাচ্ছিলেন। দু-তিনটে কবিতা শুনিয়ে আগন্তুক বিনয়দার কাছে জানতে চাইলেন, কবিতা গুলো কেমন হয়েছে? বিনয়দা কবিতা শুনে কিছুক্ষণ চুপ… জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলেন। বিকেল ভারি হয়ে আসছিল উঠোনের সফেদা গাছটার উপরে। জোনাকিরা তখনও শুরু করেনি বেরোতে।

বিনয়দা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটা কবিতা আওড়াতে লাগলেন—

“বৃষ্টি নেই হাওয়া নেই, আপাতত পৃথিবী নীরব।

জানলায় শঙ্খমালা সমুদ্রের গ্রীবা…

দেওয়ালে বিরস নীল গলিত গন্ধের শব

ছুঁয়ে আছ চন্দ্রমল্লি পৃথিবীর অমর বিধবা।

আর কেউ পাশে নেই, বৃষ্টি নেই, হাওয়া নেই ঘরে

ভালোবাসা নেই তার, সমুদ্রগ্রীবার থেকে মালা ঝরে ঝরে

উজ্জ্বল পাখিরা সব একদিন উড়ে গেলো, পরে

বৃষ্টি এলো, হাওয়া এলো পৃথিবীর মূঢ় গৃহান্তরে।।

কবিতাটি শেষ করে বিনয়দা ঘুরে বলতে লাগলেন, “দ্যাখো তো কী সুন্দর কবিতা লিখেছে শক্তি। অথচ নিজের কবিতাকে সে পদ্যই বলে গেছে। তোমরা যা লেখ তাকেই কবিতা বলে দাও কী করে কে জানে।”

সবাই চুপ। আমি জানতে চাইলাম কবিতাটি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কোন বইতে আছে? বিনয়দা জানালেন, “হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ্য”। তারপর বলতে লাগলেন, “আমার মনে হয় এটিই শক্তির শ্রেষ্ঠ বই। যদিও শক্তি নিজে তার চতুর্দশপদী কবিতা গুলিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে।

আমিও মাঝেমাঝে কবিতা শোনাই। সেই সব কবিতা শুনে বিনয়দা কিছুই বলেন না। একদিন জিজ্ঞাসাই করে বসলাম, বিনয়দা কবিতাটা কেমন লাগল। উনি আমার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, “বুদ্ধদেব বসুর কাছে প্রথম প্রথম যখন শক্তি সুনীলেরা কবিতা শোনাতে যেত, তখন বুদ্ধদেব বসু বলতেন, তোমরা আজকালকার তরুণেরা কী লেখো বাপু আমি তার কিছুই বুঝি না।”