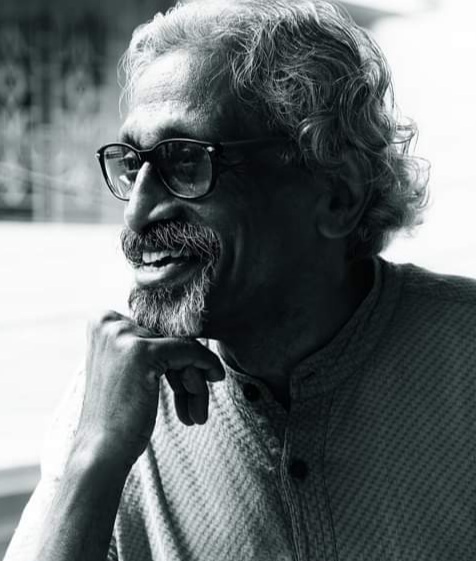

গৌতম চৌধুরীর সঙ্গে কথোপকথনে সায়ন রায়

" নিজের পুরনো লেখা দেখিলে সবসময়ই মনে হয়, সে যেন অপর কোনও মানুষের লিখা। ২২-২৩ বছর বয়সী এক তরুণ, আর আজকের আসন্ন-৭০ গৌচৌ কি হুবহু এক মানুষ হইতে পারে! কিছু ধ্যানধারণা জানবুঝের তো আমর্ম বদল হইয়া গিয়াছে। কিছু আবার আরও শক্তপোক্ত হইয়াছে। আস্তিক্যবোধ বিষয়ে আমার অবস্থান এই দোসরা দলে পড়ে। দেখুন, ঈশ্বর শব্দটির ভিতরে সিঁধাইয়া আছে ঈশ্-ধাতু, যাহার অর্থ আধিপত্য করা। সৃষ্টিস্থিতিবিনাশের সর্বশক্তিমান কর্তা, এই ধর্মতাত্ত্বিক রূঢ় অর্থটি আমাদের দিনগত ব্যবহারে স্বরাট হইয়া উঠিলেও, ঈশ্বর শব্দের ব্যূৎপত্তিগত অর্থটিও ভাষার ভিতর ইতস্তত বহাল আছে। যেমন খগেশ্বর/ খগেশ (গড়ুর), জলেশ্বর/ জলেশ (সমুদ্র), নরেশ্বর/ নরেশ (রাজা), বাগীশ্বর/ বাগীশ (বাগ্মী, বাচস্পতি) ইত্যাদি। কলম্বাসের জাহাজ-এর প্রবেশক কবিতায় ঈশ্বর শব্দটিও তাহার ব্যূৎপত্তিগত [অধিপতি] অর্থেই এস্তেমাল করা হইয়াছিল। যেন তরুণ বয়সোচিত আত্মশ্লাঘায় কবিতার কোনও কল্পিত অধীশ্বরেরর সাথে বুঝাপড়ার খায়েশ লইয়া উচ্চারিত কয়েকটি লাইন। আস্তিক্য-নাস্তিক্য প্রসঙ্গটিকে পাশে সরাইয়া রাখিয়াও তারুণ্যের "সেই স্পর্ধিত বয়ানটি আমাদের কিছু কৌতুক দিতে পারে।"

“প্রকৃতির সাথে একাকার হইবার আর্তিই নাস্তিকের আধ্যাত্মিকতা। সেই আর্তিপ্রসূত বিরহবোধই আমার সামান্য লেখালেখির চালিকাশক্তি”।

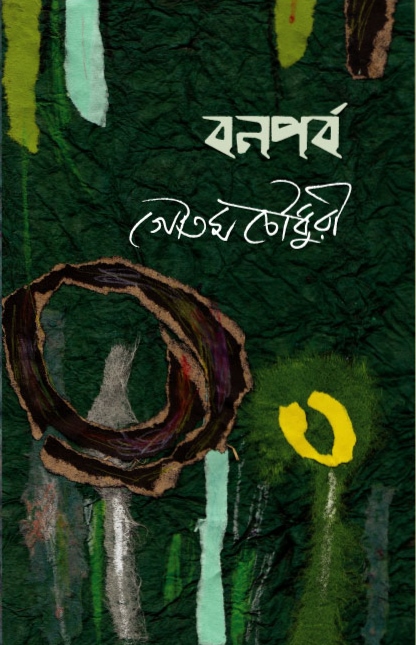

প্রশ্ন ১ : গৌতমদা, রবীন্দ্রনাথের গানের টেক্সট নিয়ে আপনার একটি অপূর্ব বই আছে ‘অবাক আলোর লিপি’ অক্সফোর্ড থেকে প্রকাশিত। অথচ এটি সম্পর্কে অনেকেই জানে না। প্রথমেই এই বইটি নিয়ে আপনার মুখ থেকে কিছু শুনতে চাই।

উত্তর ১ : এই বহিটির গদ্যগুলি লিখার জন্য আমি একভাবে উৎপলকুমার বসুর কাছে ঋণী। একুশ শতকের শুরুর দিকের কোনও এক সন্ধ্যা। কলেজ স্ট্রিট কফিঘরের আড্ডার মধ্যমণি তখন উৎপল দা। শঙ্খ ঘোষ প্রমুখের জমপেশ চেষ্টা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ যে বাঙালি কবিতাপাঠকের পাঠ্যসূচি হইতে বিলকুল বাদ পড়িয়া গিয়াছেন, এই নির্মম বাস্তবতা লইয়া হাস্যমুখর আলাপ চলিতেছে। তাঁহার বহু কবিতার অনাবশ্যক দীর্ঘতা, বাগ্মিতা ইত্যাদি প্রসঙ্গও উঠিল। কিন্তু যেখানে বাগ্মিতা নাই, দীর্ঘতাও নাই, এমন কবিতাও তো আছে। বা, তাঁহার গানের বাণী – সেগুলিও তো কবিতা! সেইজন্যই বুঝি তাঁহার গান এখনও আমাদের স্পর্শ করে। শুনিয়া, উৎপল দা হৈ হৈ করিয়া বলিলেন – ‘কিন্তু ভেবে দ্যাখো, ওইসব গানের কথা ছাপিয়ে এক টুকরো কেদার বা আধ টুকরো বিভাস এসে আগে কব্জা করছে না! গানের সুরটাই তো আমাদের পেয়ে বসছে, কথা যে তার বশেই ভালো লাগছে না, তা কি জোর দিয়ে বলা যায়?’

রবীন্দ্রনাথের কবিতার গুরুত্ব নস্যাৎ করিবার জন্যই হয়তো উৎপল দা অমন যুক্তি ফাঁদিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে যাহাই থাকুক, কথা তো পুরা উড়াইয়া দিবার নয়। বলা যায়, তাঁহার প্ররোচনাতেই একথা নতুন করিয়া টের পাইলাম যে, রবীন্দ্রগান শুনিতে নিলে তাহার সুর আমাদের গভীরভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। কিন্তু এই অনুভব, উৎপল দা-র প্রস্তাবের উলটা দিকেই লইয়া গেল আমার বিবেচনা। দেখিলাম, ঠাকুরের সুরের দাপটে মাঝে মাঝে গানের কথার গভীর মর্ম আমাদের নাগালের বাহিরেই রহিয়া যায়। তখন ঠিক করিলাম, সুর বিলকুল বাদ দিয়া গানগুলি স্রেফ পাঠবস্তু হিসাবে পড়িয়া দেখা যাক।

আগেই খেয়াল করা উচিত ছিল, গীতবিতান সংকলন করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ (৭৭) নিজেই চাহিয়া গিয়াছেন, সুরের সাহায্য ছাড়িয়া স্রেফ গীতিকাব্য হিসাবেই যেন বাঙালি কবিতাপড়ুয়া গানগুলি পড়েন। আমিও ডুব দিলাম বলা যায়। কবিতা হিসাবেই পড়িতে থাকলাম। বলা বাহুল্য, আমার মতো অলস মানুষের সেই পাঠ এখনও অসম্পূর্ণ। সেই পাঠেরই সামান্য ফসল এই অবাক আলোর লিপি নামের বহিটি। বহিটি লইয়া নতুন করিয়া কিছু বলিবার বদলে বরং তাহার মুখপাত হইতে কয়েক লাইন তুলিয়া দিই – ‘গানের ভিতর দিয়া ভুবন দেখিবার কথা বলিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁহার এক গানে। কিন্তু নিজের মনোভুবনটি কীভাবে ধরা পড়িয়াছে তাঁহার গানের লিখনে! সেই বিপুল বিস্ময়ের তত্ত্বতালাশে, এই (বহির) রচনাগুলি, নানা দিক হইতে পড়িতে চাহিয়াছে সেই লিখন। … কবির শেষ জীবনের ভাবান্তরটি তাঁহার গানের সূত্রে (এই বহির) প্রতিটি রচনাতেই কম-বেশি ধরা পড়িয়াছে। তাঁহার দীর্ঘলালিত আস্তিক্যের অবলম্বনের স্থানাঙ্কটি যে বহুদূর তক সরিয়া-নড়িয়া গিয়াছে, আয়ুষ্কালের শেষ দশকে রচিত গানগুলির ভিতর দিয়া সেই সত্যের তির্যক আলো এইসব আলোচনায় হামেশাই আসিয়া পড়িয়াছে।’ এইই হইল মোটামুটিভাবে বহিটির রচনাগুলির চলাচলের অভিমুখ।

বলিতেছেন, এই বহিটির কথা অনেকেই জানেন না। না-জানার পিছনের কার্য-কারণগুলি তো আমার জানিবার কথা নয়। তাহা হয়তো বলিতে পারিবেন বাংলা সাহিত্য-ব্যবস্থাপনার কেষ্টবিষ্টুরা।

প্রশ্ন ২ : আপনি বর্তমানে সাধুভাষায় আপনার গদ্যগুলি লিখছেন। কবিতাও লিখেছেন। সুপণ্ডিত ও প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ চিন্তাহরণ চক্রবর্তী পঞ্চাশের দশকে তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থগুলি সাধুভাষায় রচনা করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর পুত্র সিতাংশুশেখর চক্রবর্তী জানাচ্ছেন যে, এক. প্রবন্ধ লেখার উপযুক্ত, আলোচনার সংহত গাম্ভীর্য সাধুভাষায় আছে বলে তিনি মনে করতেন। দুই. তাঁর কথ্যভাষা ছিল পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষা। লিখতে গেলে সাধুভাষার প্রয়োজন হত। সাধুভাষা অতীতে পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের ভাষা ছিল। একে ত্যাগ করার চিন্তা তিনি করেননি। আপনার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় জানতে চাই।

উত্তর ২ : আচ্ছা, এমন কি ভাবা যায় না যে, লিখিতে লিখিতে নিছক খেয়ালের বশেই ওই অ-চলিত রীতি যাহাকে আপনি সাধুভাষা বলিতেছেন, তাহা এস্তেমাল করিয়াছি? যেমন, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল তাঁহার কবিতায় বলিয়াছিলেন – ‘চলিত ক্রিয়াপদের বাংলা আর লিখিতে ইচ্ছা হয় না’! আমারও ভাষাব্যবহারের এই তরিকাটির পিছনে বিশুদ্ধ খায়েশের ভূমিকা আসলেই কম নয়।

অবশ্য, খায়েশকেও খুঁড়িয়া দেখা যায়। ভাবের ঘোরের পিছনেও তো কোনও না কোনও ভাব থাকে। ভাব আবার খুঁজিয়া মরে ভাষা। সেই ভাষার পিছু ধাইয়া ১৫শ শতক হইতে বাংলা আখ্যানমূলক কাব্যগুলির ভিতর দিয়া কিঞ্চিৎ ঝাঁকি দর্শন চালাইলে আমরা তাহার চেহারার যে-নমুনা পাই তাহা এইরকম :

১. অদেখা হইব প্রভু ঘুচাব জঞ্জাল।

সংসারের সাধ নাহি যাইব পাতাল।।

আজি হৈতে ঘুচুক তোমার লাজ দুখ।

আর যেন নাহি দেখ জানকীর মুখ।।

– রামায়ণ, উত্তরাকাণ্ড, কৃত্তিবাস, ফুলিয়া, ১৫শ শতক

২. জাতিহীন চান্দ বেটা নগরের ছার।

তাহাতে হইল মোর কুলের খাঁকার।।

লুকাইয়া পূজে সোনা ভাবিয়া সঙ্কট।

বার্ত্তা পাইয়া বাম পায় ভাঙ্গে মোর ঘট।।

– পদ্মাপুরাণ, চন্দর চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবান, বিজয় গুপ্ত, বরিশাল, আনু. ১৪৯৪

৩. যত শিশু মুসলমান তুলিল মক্তব স্থান

মখদম পড়ায় পঠনা।

করিয়া চণ্ডীর ধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ গান

গুজরাট পুরীর বর্ণনা।।

– কবিকঙ্কণ চণ্ডী, মুসলমানের আগমন, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, বর্ধমান, ১৫৭৪-১৬০৪

৪. এই বিধি চিন প্রভু করিআ গেয়ান।

যেমতে পুরাণে আল্লা করিছে বাখান।।

বিনি জীবে জীয়ে বিনি করে করে কর্ম।

জিহ্বা বিনে কহে বাক্য কেবা জানে মর্ম।।

– পদ্মাবতী, আলাওল, আরাকান রাজসভা, ১৬৫৯

৫. সেঁউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।

সেঁউতি হইল সোনা দেখিতে দেখিতে।।

সোনার সেঁউতি দেখি পাটুনীর ভয়।

এ মেয়ে ত মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়।।

– অন্নদামঙ্গল, অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রা, ভারতচন্দ্র, হাওড়া, ১৭৫২

৬. কি বুদ্ধি কুবুদ্ধি মোর কপালের লেখা।।

বঞ্চিত করিলে প্রিয় মোরে দিয়া দেখা।।

আঁখির পলকে প্রিয় গেল দেখা দিয়া।

ধরিতে ধরিতে গেল সোনার মুনিয়া।।

– ইউছুফ জোলেখা, জোলেখার স্বপ্ন, ফকির গরীবুল্লাহ, হাওড়া, ১৮ শতক

দেখিতেছি, প্রায় চার শতক ধরিয়া বংলার বিভিন্ন অঞ্চলের লেখ্যভাষায় মোটামুটি একটি সমরূপ রীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। বিশেষত ক্রিয়াপদের চেহারাগুলি এই ধারণাকে প্রবল করে। এই রীতিকেই সেই সময়ের প্রমিত বাংলা বলা চলে। আর, ইহার উপরেই পরবর্তীতে পত্তন হইয়াছিল লিখিত গদ্যভাষার, যাহাকে এখন সাধুভাষা বলে। কিন্তু মানুষের ইতিহাস, ফলত তাহার ভাষার ইতিহাস, কোনও ইচ্ছাপুরক সরলরেখা মোতাবেক চলে না। ঔপনিবেশিক শাসনের বদৌলতে কলিকাতা বাংলাদেশের (ফলত, প্রথম দেড় শতক তো গোটা ভারত উপনিবেশের) রাজধানী হইল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, তাহা হইয়া উঠিল ‘সমস্ত বঙ্গভূমির সংক্ষিপ্তসার’। ফলত, তাঁহার বিবেচনা মোতাবেক, দেখা গেল ‘বাংলার রাজধানীতে সকল প্রদেশের মথিত একটি ভাষা’ গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার আধার কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার ভাষা। তাহাই কালক্রমে হইয়া গেল বাংলার আদর্শ সাহিত্যিক ভাষা, যাহাকে এপারে চলিত আর ওপারে প্রমিত ভাষা বলা হয়, যাহার গায়ে স্বয়ং ঠাকুর সিলমোহর চড়াইলেন। নিজের তাবৎ অতীত রচনাবলী, এবং তাঁহার অনুজ মহা মহা লেখকদের আলোথামের মতো গ্রন্থগুলি, ফ্যালফ্যাল করিয়া পিছনে পড়িয়া রহিল। ঠাকুর-কথিত রাজধানী-তত্ত্ব অনুযায়ী ইহাই হইয়া দাঁড়াইল ভাষার প্রগতির নিরুপায় পরিণতি!

এখন কথা হইল, দেশভাগের আগে কলিকাতা অখণ্ড বাংলার রাজধানী ছিল, ইহা যেমন সত্য, আজ ঢাকা স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী, তাহাও সমান সত্য। কাজেই ঠাকুরের রাজধানী-তত্ত্ব মোতাবেক ঢাকাকে কেন্দ্র করিয়া আর একটি নয়া প্রমিত ভাষা পত্তনের দাবি উঠিতেই পারে। উঠিতেছেও। এবং, ঠাকুরের ভাষানীতিকে মান্যতা দিলে, তেমন একটি প্রমিত গড়িয়া উঠিতে কোনও বাধাও নাই। যাহার আধার হইবে পূর্ব ও মধ্যবাংলার ভাষাসমূহ। রক্ত দিয়া হাসিল করা স্বাধীনতাও কিছু জাতীয়তাবাদী আবেগ-সিক্ত অর্ঘ্য পাইবেন।

দুই পারের এই সম্ভাব্য দুই প্রমিতের মাঝখানে, অতীতের মিলনচিহ্নের মতো তথাকথিত সাধুভাষাটি সাবেক কাব্যসাহিত্যের পাতায় বন্দি থাকিতে থাকিতে কি অবশেষে ফসিল হইয়া যাইবে! সামান্য কাঠবিড়ালির মতো ভাষাবিচ্ছেদের বিরুদ্ধে সেই সেতুবন্ধের স্বপ্নটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছি। কালের ধুন্ধুমার লহরকে ঠেকাইবার বিন্দুমাত্র এলেম যে সেই তুচ্ছ কাঠবিড়ালির নাই, তাহা ভালোই জানিয়া, তবু।

প্রশ্ন ৩ : লোকায়ত শব্দ, আরবি-ফারসি শব্দ, পূর্ববঙ্গীয় বাক্যগঠনরীতি ইত্যাদি সহযোগে সঠিক অর্থেই দুই বাংলার পক্ষে গ্রহণযোগ্য এক ডিকশন্ নির্মাণের প্রবণতা আপনার লেখায় দেখা যায়। যাকে অপার বাংলার ভাষা ভাবা যেতে পারে। এ বিষয়ে আপনার ভাবনা বলুন।

উত্তর ৩ : ফারসি শব্দভাণ্ডার তো বাংলা ভাষার একটি অনিবার্য অংশ। ১৯১৬ সালে সংকলিত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানের প্রথম সংস্করণে ৭৫,০০০ শব্দের ভিতর ৩.৩% শব্দই ফারসি (ফারসি মারফত পাওয়া আরবি এবং তুর্কি শব্দ সমেত)। ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের দেওয়া একটি হিসাব (১৯২৬) অনুযায়ী কলিকাতার হিন্দু ভদ্রজনের মুখের ভাষায় ফারসি শব্দের পরিমাণ প্রায় ৮%, মুসলমানদের ভিতর আরও কিছু বেশি। এইবার লিখিত সাহিত্যের দিকে তাকানো যাক। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে স্বাভাবিকভাবেই ফারসি শব্দ প্রায় নাই বলিলেই চলে (মাত্র ১০/১২টি)। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে ১৮,০০০ লাইনে ১২৫টি। মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলে ১৭,০০০ লাইনে ২২৫টি। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে ২০,০০০ লাইনে ২১০টি। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে ১৩,০০০ লাইনে ৪০০-রও বেশি। রামপ্রসাদের বিখ্যাত পদ, মন রে কৃষিকাজ জান না-র মাত্র ৮ লাইনের ভিতর পাইতেছি – জমিন, আবাদ, ফসল, তছরুপ, বাজাপ্ত, এক্তার। ভাষার ভিতর সাবলীলভাবে প্রচলিত ছিল বলিয়াই তো কবি এতগুলি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের চক্রান্তজালে জড়াইয়া বিপন্ন মহারাজ নন্দকুমার তাঁহার পুত্র গুরুদাসকে চিঠিতে (১৭৭১) লিখিতেছেন –

অদ্য চারি রোজ এথা পৌঁছিয়াছি। … নাসাগ্রে প্রাণ হৈল। ফসীহৎ [আরবি ফজি.হৎ = অপযশ] যত যত পাইলাম তাহা কত লিখিব। … এ সময় তুমি কমর বাঁধিয়া আমায় উদ্ধার করিতে পার তবেই যে হউক। নচেৎ আমার জান লোপ হৈল।

পলাশির যুদ্ধের দেড় দশক পরেও ইহাই হইল বাঙালি ভদ্রজনের মুখের ভাষা। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়মের ভুত (১৮০০) আসিয়া বাংলা ভাষার সহজাত শ্রীজ্ঞান লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল। সাহেব এবং পণ্ডিতের দল বাংলাকে সংস্কৃতের ছাঁচে ঢালাই করিতে নিলেন। ভাষাকে এমন একটা কিম্ভূত কিমাকার চেহারা দেওয়া হইল যে, বাংলা গদ্যভাষার জায়মান কারিগরদের সেই হাবুজখানা হইতে খালাস পাইতে কালঘাম ছুটিতে লাগিল। কারণ (কু)সংস্কার মাথা চাড়া দিতে বেশি সময় লাগে না। প্রতিবাদ গড়িয়া উঠিতে ঢের সময় পার হইয়া যায় (সাফল্যের নিশ্চয়তা ছাড়াই)।

সেই প্রতিবাদ ঘনাইল ১৮৭৭ সালের অক্টোবর মাসের ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায়। শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মশাই লিখিত বাংলাকে পণ্ডিতী দাঁড়ের উপর সংস্কৃতের শিকল-বাঁধা ময়না বানাইবার বিরুদ্ধে সেখানে তীব্রভাবে কলম ধরিলেন। Bengali spoken & written নামের একটি মেধাবী ও যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধে তিনি পণ্ডিতদের মূলত তিনটি অপকর্মের দিকে নজর ফিরাইতে চাহিলেন। ১. বাংলায় অকারণ সংস্কৃত ব্যাকরণিক নিয়মের (লিঙ্গ-সন্ধি-সমাস ইত্যাদি) আমদানি। ২. বাংলা ভাষার নিজস্ব অর্জন তদ্ভব শব্দ এবং আরও প্রাচীন দিশি শব্দের বদলে অপ্রচল সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার। ৩. শতকের পর শতক ধরিয়া ভাষার রক্ততন্তুজালে অনায়াসে মিশিয়া-যাওয়া আরবি-ফারসি (ও অন্য বিদেশি) শব্দগুলিকে নির্মমভাবে ছাঁটাই করিয়া কিম্ভূত সংস্কৃতকরণের মনোবিকার।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিজেকে শ্যামাচরণ বাবুর চেলা বলিয়া গর্ব করিয়াছিলেন। তিনিও সারা জীবন ভাষার সংস্কৃতকরণ ও আরবি-ফারসি নির্মূলীকরণের বিরুদ্ধে কলম ধরিয়াছেন। এবং এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ ও ধারাবাহিক লড়াইকে মদত দিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সবার প্রাণপাত প্রয়াসে সংস্কৃত দূষণ হইতে বাংলা বহুদূর মুক্তি পাইয়াছে। কিন্তু আরবি-ফারসি লইয়া বাঙালি হিন্দু শিরোমণিসমাজের ছুঁৎমার্গ আজও যথেষ্টই বহাল। জানালা তোয়ালে বোতল গরাদ বালতি কামরা গুদাম পেরেক সাবান – এইসব শব্দ এস্তেমাল করিলে কেহ কিন্তু পর্তুগিস মিশ্রণের দোহাই পাড়িয়া শোরগোল তুলেন না।

তা, আমিও বামন হইয়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাইয়ের চেলা বনিয়া নিজের লিখার ভিতর সামান্য আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করি বটে। সেসব শব্দ বাংলা অভিধানের বাহির হইতে কর্জ করা কিছু নয়। বা, বাংলাভাষার চর্চায় তাহাদের প্রয়োগ কোথাও কখনও ঘটে নাই এমনও নয়। তবে হ্যাঁ, বাংলা ভাষার চর্চা বলিতে যদি আমরা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-উত্তর কলিকাতা-কেন্দ্রিক চর্চার ভিতর নিজেদের ধারণার চৌহদ্দিটি সীমাবদ্ধ রাখি, তাহা হইলে বলিবার কিছু নাই।

লোকায়ত শব্দের কথা বলিয়াছেন। কবিতার স্বার্থে কোন প্রাণবান কবি না লোকায়ত শব্দের প্রয়োগ ঘটান! পূর্ববঙ্গীয় বাক্যগঠনরীতির ব্যবহার লইয়া আখেরি তামাশা প্রসঙ্গে আপনার ৭নং প্রশ্নের উত্তরে বিশদে বলিতেছি।

এখন গদ্যে-পদ্যে ভাষা-ব্যবহারে এইসব আরবি-ফারসি-লোকায়ত-বঙ্গাল, এসব হইল গিয়া আমার আপরুচি খেয়াল-খুশি। কিন্তু তাহা লইয়া আপনি যেভাবে বলিতেছেন যে, তাহা ‘দুই বাংলার পক্ষে গ্রহণযোগ্য এক ডিকশন্ নির্মাণের’ কোশেশ বা তাহাকে ‘অপার বাংলার ভাষা, ভাবা যেতে পারে’ – এতদূর দাবি করিবার বদ-সাহস আমার নাই।

প্রশ্ন ৪ : ১৯৭৭-এ কলম্বাসের জাহাজ দিয়ে যাত্রা শুরু। এই বইতে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠার স্পর্ধা ব্যক্ত করেছেন। জানিয়েছেন ঈশ্বরের হাতে তুলে দিতে চান ‘কুহেলিকাননের ফুল’। স্বভাবতই শিল্পের এই ফুল ঈশ্বররচিত ফুলের থেকে স্বতন্ত্র। আজ এতগুলো বছর পেরিয়ে এসে আপনার অবস্থান কি আগের মতোই ? আপনার আস্তিক্যবোধ বিষয়ে কিছু বলুন।

উত্তর ৪ : নিজের পুরনো লেখা দেখিলে সবসময়ই মনে হয়, সে যেন অপর কোনও মানুষের লিখা। ২২-২৩ বছর বয়সী এক তরুণ, আর আজকের আসন্ন-৭০ গৌচৌ কি হুবহু এক মানুষ হইতে পারে! কিছু ধ্যানধারণা জানবুঝের তো আমর্ম বদল হইয়া গিয়াছে। কিছু আবার আরও শক্তপোক্ত হইয়াছে। আস্তিক্যবোধ বিষয়ে আমার অবস্থান এই দোসরা দলে পড়ে। দেখুন, ঈশ্বর শব্দটির ভিতরে সিঁধাইয়া আছে ঈশ্-ধাতু, যাহার অর্থ আধিপত্য করা। সৃষ্টিস্থিতিবিনাশের সর্বশক্তিমান কর্তা, এই ধর্মতাত্ত্বিক রূঢ় অর্থটি আমাদের দিনগত ব্যবহারে স্বরাট হইয়া উঠিলেও, ঈশ্বর শব্দের ব্যূৎপত্তিগত অর্থটিও ভাষার ভিতর ইতস্তত বহাল আছে। যেমন খগেশ্বর/ খগেশ (গড়ুর), জলেশ্বর/ জলেশ (সমুদ্র), নরেশ্বর/ নরেশ (রাজা), বাগীশ্বর/ বাগীশ (বাগ্মী, বাচস্পতি) ইত্যাদি। কলম্বাসের জাহাজ-এর প্রবেশক কবিতায় ঈশ্বর শব্দটিও তাহার ব্যূৎপত্তিগত [অধিপতি] অর্থেই এস্তেমাল করা হইয়াছিল। যেন তরুণ বয়সোচিত আত্মশ্লাঘায় কবিতার কোনও কল্পিত অধীশ্বরেরর সাথে বুঝাপড়ার খায়েশ লইয়া উচ্চারিত কয়েকটি লাইন। আস্তিক্য-নাস্তিক্য প্রসঙ্গটিকে পাশে সরাইয়া রাখিয়াও তারুণ্যের সেই স্পর্ধিত বয়ানটি আমাদের কিছু কৌতুক দিতে পারে।

বিনীতভাবে জানাই, আমি একজন নাস্তিক বটে। বিশ্বচরাচরের কেন্দ্রে একজন কর্তার কল্পনা মানুষ হিসাবে আমাকে মানেহীন করিয়া ফেলে। বরং, ‘কর্তা নাই কর্ম আছে এ বড় বিস্ময়’ এইভাবে ভাবিতে পারিলেই আমার অস্তিত্বের স্বস্তি। কিন্তু তাই বলিয়া আস্তিকের বিরুদ্ধে আমার কোনও জেহাদ নাই। আস্তিকতায় বিশ্বাসের অধিকারকে আমি মান্যতা দিই। যুগ যুগ ধরিয়া আস্তিকের মর্মবেদনাপ্রসূত সংগীত কাব্য ও শিল্পকর্ম মানবসভ্যতার বিরাট অর্জন। কিন্তু মর্মবেদনা যে নাস্তিকের নাই, তাহা নয়। এই বিশ্বচরাচরের বিশালতার মাঝখানে আমরা অতি তুচ্ছ অস্তিত্বমাত্র। বিরাট প্রকৃতির অংশ হইয়াও গভীর আত্মবিস্মৃতি আর তাহা হইতে তৈয়ার হওয়া আত্মকেন্দ্রিকতায় আমরা আমাদের জনিকাসূত্রকে ভুলিয়া থাকি। এই আত্মপ্রেম হইল সভ্যতার পুরুষভাব। যাহা সকল ক্ষমতাতান্ত্রিক প্রতিস্পর্ধার মূলে আছে। একজন মরমী নাস্তিক প্রকৃতির সাথে এই বিচ্ছিন্নতার জন্য এক ধরনের বিরহের বোধ ধমনী স্পন্দনে অনুভব করিয়া চলেন। প্রকৃতির সাথে একাকার হইবার আর্তিই নাস্তিকের আধ্যাত্মিকতা। সেই আর্তিপ্রসূত বিরহবোধই আমার সামান্য লেখালেখির চালিকাশক্তি। তাহাকে স্বচ্ছন্দে নাস্তিকের বিরহবোধ বলিতে পারেন।

প্রশ্ন ৫ : হননমেরু (১৯৮০), পৌত্তলিক (১৯৮৩), অমর সার্কাস (১৯৮৯), চক্রব্যূহ (১৯৯১), নদীকথা (১৯৯৭) পেরিয়ে আপনার সপ্তম কাব্যগ্রন্থ আমি আলো অন্ধকার (১৯৯৯)-এ এসে মনে হয় আপনার কাব্যযাত্রার দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হয়। যদিও এর পরও বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে আপনি যাবেন, কিন্তু আপনার কবিতার যে মূলভাব বা মর্মসংগীত আজ আমাদের আক্রান্ত করে তার শুরুয়াৎ যথাযথভাবে যেন এই বইটি থেকেই। এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য জানতে চাই।

উত্তর ৫ : নিজের অতীত লইয়া কথা বলার সবচেয়ে অসুবিধা হইতেছে, আজ আপনি যেমন সকল মোড়-মোচড়ের অনুপুঙ্খ সমেত আমাকে দেখিতে পাইতেছেন, অতীতটি তো সেই সঞ্চারপথের আগাম পূর্বাভাস লইয়া আমার সামনে হাজির হইত না। যাহা কিছু হইয়া গিয়াছে, অভাবিতভাবেই হইয়াছে। কোনও আগাম ছক-নকশা কবিতার ব্যাপারে খুব একটা কাজে দেয় বলিয়া মনে হয় না। জীবন যে কাহাকে লইয়া কী করাইয়া লইবে কে বলিতে পারে! আপনি যাহাকে আমার ‘দ্বিতীয় পর্বের সূচনা’ বলিতেছেন, যদি বলি তাহা আমার অজানিতেই ঘটিয়াছে, খুব একটা মিথ্যা বলা হয় না। আজ যদি তাহা লইয়া আমাকে কিছু বলিতেই হয়, তবে একজন পাঠকের মতোই লেখাগুলিতে চোখ বুলাইয়া দেখি, জীবনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিকে কিছুটা সহজভাবে লইবার মন তৈয়ার হইয়াছে। নিজের ভিতরের আলো-আঁধারি নানান স্তর উন্মোচিত হইতেছে। দীর্ঘ মিশ্রবৃত্তের (মুখ্যত ২২ মাত্রার) প্রয়োগে, প্রাক্তন গ্রন্থগুলির আবেগ অনেকটাই শমিত হইয়া একটি নতুন সাঙ্গীতিকতারও সৃষ্টি করিয়াছে। সবচেয়ে বড় কথা, বাংলার ভাব খানিক স্পর্শ করিয়াছে এসব কবিতায়। এই ভাব-ব্যাপারটি অন-ইউরোপীয়। হয়তো আমার পরবর্তী কবিতায় এই বঙ্গীয় ভাবগ্রস্ততা একটি অন্যতম প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই, এই বহিটিকে আমার ‘কাব্যযাত্রার দ্বিতীয় পর্বের সূচনা’ বলিয়া মনে হইয়াছে আপনার। বলা ভালো, আপনার পর্যবেক্ষণের একটি ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা তৈয়ার করিলাম মাত্র। আপনার ভাবনাটি, হইতেই পারে, একেবারেই আলাদা। আমি কবিতার অনেকান্ততায় ইমান রাখি।

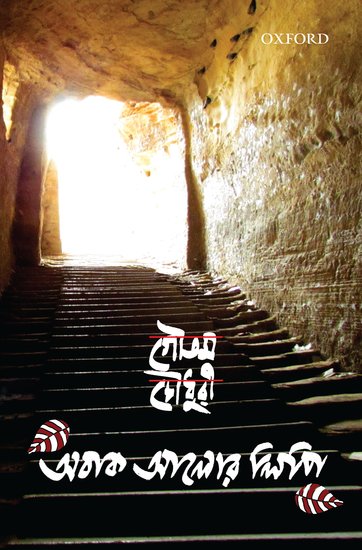

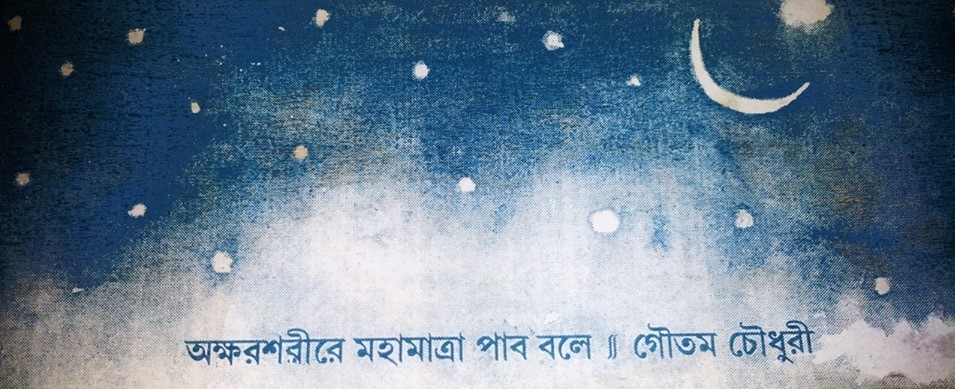

প্রশ্ন ৬ : গৌতমদা, আপনার অক্ষরশরীরে মহামাত্রা পাব বলে (২০০৬) বইটিকে একটি মহাগ্রন্থ বলে মনে করি। সুদীর্ঘ পঙক্তিতে বিন্যস্ত পুথির মত এই বইটির একটি পঙক্তির সর্বাধিক মাত্রা পেয়েছি ৭২। কিন্তু সেটা বিষয় নয়। এই বইটির অন্তঃস্থলে এক মহাগ্রন্থের ভর ও ওজন রয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। এই বইটির হয়ে ওঠা নিয়ে আপনার ভাবনা জানতে চাই।

উত্তর ৬ : বহিটি সম্পর্কে আপনি যেসব বিশেষণ এস্তেমাল করিলেন, তাহা আমার আমলে না-নেওয়াই ভালো। তবে এটি গড়িয়া উঠিবার পিছনের কাহিনিটি লইয়া, যদি অবশ্য তাহাকে কাহিনি বলা যায়, দুই-চার কথা বলাই যায়। গত শতকের ৮০র দশকে কবি গোলাম মোস্তফার লেখা বিশ্বনবী গ্রন্থটি পড়িবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। সেখানকার নানান বিবরণের মধ্যে নবিজির জীবনের একটি ঘটনা আমাকে খুবই আলোড়িত করে। তখন মহানবির বয়স ৪০-এর কাছাকাছি। এক অন্তর্গত প্রেরণার চাপে তিনি তখন খুবই ব্যাকুল। সত্যের অনুসন্ধানে দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি হেরা গুহায় তপস্যায় রত। কিন্তু কোথায় সেই ঈপ্সিত প্রত্যাদেশ! অবশেষে একদিন জিব্রাইল ফরিস্তা আসিয়া হাজির। গুহার অন্ধকার ভেদ করিয়া যেন আলোর হরফে ফুটিয়া উঠে সেই প্রত্যাশিত বাণী, আর জিব্রাইল বলেন – পাঠ করো। নবিজি ছিলেন নিরক্ষর, পাঠ করিবেন কীভাবে! অসহায়ভাবে সেই কথা কবুল করামাত্র জিব্রাইল নবিজিকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে বুকে প্রচণ্ড চাপ দিয়া আবার বলেন – পাঠ করো। সেই প্রবল চাপে নবিজির তো প্রায় দমবন্ধ হইবার দশা। জিব্রাইলও ছাড়িবার পাত্র নন! ক্রমাগত তিনবার সেই ভীষণ আলিঙ্গন আর পাঠ-নির্দেশ। এইভাবে তিনবারের লাগাতার প্রয়াসে নবিজি আবৃত্তি করিয়া উঠিলেন – পাঠ করো, তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন… ইত্যাদি। তাঁহার প্রত্যাদেশ প্রাপ্তি ঘটিল।

এই কাহিনিটি পড়িয়া কেন জানি না আমার মনে হইল, ইহাই তো সকল কবিতার জন্মকথা। কবি তো আসলেই নিরক্ষর। শূন্যতাপ্রসূত এক অজ্ঞাত ভাষার লিপি তাহাকে পাঠ করিতে হয়। উন্মুখ হইয়া থাকিতে হয় অনুভূতিলোকের অগম কোনও পার হইতে ভাসিয়া-আসা প্রত্যাদেশের জন্য। সেই প্রত্যাদেশ পাঠ করিতে গিয়া শ্বাসরুদ্ধ হইবার দশাও হইতে পারে। এসব কথা মনে হইল বটে, কিন্তু মনে হওয়াটি তখনকার মতো তলাইয়া গেল। জীবন চলিতে লাগিল জীবনের মতো। প্রায় দেড় দশক পরে সহসা সমুদ্রতল হইতে মাথা তুলিল যেন এক মহামীন। ১৪০৯ বঙ্গাব্দের হেমন্তে (২০০৩) পরপর কয়েক রাত্রে, তরঙ্গিত স্তবগাথা নামে একটি গুচ্ছ লিখিয়া ফেলিলাম। যেন জিব্রাইলই সেইসব স্তবগানের শ্রোতা। তাহার উচ্চারণগুলি প্রলম্বিত, পঙ্ক্তিগুলি দীর্ঘ। সেই ঘুমভাঙা প্রলাপের স্বরগ্রাম উঠানামা করে ওহি (প্রত্যাদেশ) প্রাপ্তির তীব্র কিন্তু ক্ষণিক হর্ষ ও তাহাকে আবার হারাইবার আশঙ্কায়। যেন জীবনের রক্তফেনফসফরাস-মাখা উঁচুনিচু ঢেউ। ঢেউগুলির উপস্থাপনায় হেরাগুহার চর্যার অনুষঙ্গ, খানিক সরাসরিই।

কিন্তু সেই ঐতিহাসিকতার উপচ্ছায়া অনেকটাই তেরছা হইয়া আসিল পরবর্তী ঢেউ আলোকিত ওহিগুচ্ছ-তে। এখানেও সেই হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশের বয়ান বটে, কিন্তু আলাপ আর জিব্রাইলের সাথে নয়। এখানে ওহি (বা, কবিতা) স্বয়ং যেন এক আলো। সকল ব্যাখ্যান সেই আলোকে লইয়া, সকল নিবেদনও তাহাকে। যেন কোনও মাশুকের প্রতি আশিকের মঞ্জরিত আহাজারি। এইভাবে কিছু লেখা আসিবার পর, ভাবনাজগতে আসিল এক নতুন ইশারা। মনে হইল, এই যে অলক্ষ্য একজন শ্রোতা, যাহার উদ্দেশ্যে এত সব কথা, সে তো একভাবে কথকেরই নির্মাণ। যেন শ্লোক-উচ্চারণকারীর মনেরই এক অপর টুকরা হইল শ্লোকটির উদ্দীষ্ট। স্বপ্ন ও স্পর্ধার, হতাশা ও প্রবর্তনার, তরঙ্গগুলি তাই এইবার ধাবিত হইতে লাগিল মনেরই সেই অপর কোঠার উদ্দেশে, সেখানকার বাসিন্দা এক অপর-মনের সাথেই শুরু হইল আলাপ। বাংলার লোককাহিনি হইতে উৎকলন করিয়া এই গুচ্ছটির নাম দিলাম মনপবনের নাও। যেন এক জন্মমৃত্যুর সেই তরণী অজানা জলপ্রান্তর ভেদ করিয়া খুঁজিয়া চলিতেছে তাহার আকাঙ্ক্ষিত বাক্যটি, তাহার উন্মুখ অক্ষরশরীর খুঁজিয়া চলিতেছে কোনও এক সুদূর মহামাত্রা। এইভাবে তিনটি গুচ্ছ মিলিয়া মানচিত্রহীন এক অভিযাত্রাই এই বহিটির উপলক্ষ।

প্রশ্ন ৭ : আপনার আরেকটি বই আমার কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আখেরি তামাশা (২০১৩)। পূর্ববঙ্গের লোকায়ত ভাষাকে সার্থকভাবে ব্যবহার করে আপনি যে টেক্সট্ নির্মাণ করলেন তা বাংলাভাষায় চিরস্থায়িত্ব পাবে বলে মনে করি। সৈয়দ শামসুল হক-এর পরাণের গহীন ভিতর (১৯৮১) বইটির মাধ্যমে যে পরীক্ষানিরীক্ষার সফল প্রয়োগ শুরু হয় তাকে আপনি অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস। আপনার বক্তব্য।

উত্তর ৭ : পাগলামি, স্রেফ পাগলামি! এক এক সময় এক এক কিসিমের গোঁয়ারতুমি আছর ফেলিয়াছে মনের উপর। মনে হইয়াছে, এইভাবে ছাড়া আর মনের ভাব প্রকাশ করিবার যেন আর কোনও উপায় নাই। তখন পরের পর লিখা কোনও একটি নির্দিষ্ট ঢঙে পয়দা হইতে থাকিয়াছে। এইই হইল আমার নানা ধরনের লিখার পিছনের কাহিনি। পরে মনে হইয়াছে, সকল কবিতাই জন্মের মুহূর্তে তাহার বিশেষ রূপটি বাছিয়া লয়। এ-ব্যাপারে কবির বিশেষ কিছু করিবার থাকে না।

আখেরি তামাশা-র কবিতাগুলিও অমন একটি ঘোরের ভিতর লিখা। তবে, পূর্ব বাংলার ভাষাটি বাছিয়া লইবার পিছনে একটি অবচেতন প্রস্তুতি অবশ্যই ছিল। ১৯৫২ সালের শুরুর দিকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ লইয়া লিখা একটি গদ্যে জীবনানন্দ বলিয়াছিলেন – ‘আমার মনে হয়, বাংলা’র শ্রেষ্ঠ উপভাষাগুলোর বেশির-ভাগ পূর্ব (ও উত্তর) বাংলা’য় এবং সেখনে ক’এক শো বছর ধ’রে সিদ্ধি লাভ করেছে। পূর্ব বাংলার প্রবাদে-বচনে-ছড়ায়-গীতিকায় ও মুখের ভাষার বিশদ ও ক্রান্তিগভীর তাৎপর্যে তার প্রমাণ রয়েছে।’ সেইখানে তিনি এই আশঙ্কাও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এই সমৃদ্ধ উপভাষাগুলি হইতে পুষ্টিলাভ করিবার যে-জঙ্গম প্রক্রিয়ার মধ্যে বাংলা সাহিত্য বিশ-শতকের শুরু হইতেই ছিল, দেশভাগের ফলে পশ্চিম বাংলায় তাহা ভয়ঙ্করভাবে ব্যাহত হইবে। যেমনটি তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন, ওই পার হইতে আসা লক্ষ লক্ষ বাঙালি কালক্রমে কলকেতা-অঞ্চলের উপভাষাটিকেই প্রাণপণে জবান-ধার্য করিয়া লইয়াছেন। কলিকাতা হইতে অনেক দূরে উত্তর বাংলায় কান পাতিলে পুব-বাংলার ভাষাগুলি শুনা গেলেও, কোনও এক হীনমন্যতার বশে বা নিতান্ত অস্তিত্বরক্ষার তাড়নায় প্রাক্তন-বাঙালেরা কেহই তাঁহাদের মাতৃভাষায় সাহিত্যরচনার দুঃসাহস দেখান নাই। বরং বেশি বেশি ঘটি সাজিবার প্রবর্তনায় হালুম-হুলুম গদ্য লিখিয়াছেন!

জীবনানন্দের প্ররোচনা শিরোধার্য করিয়া আমিও মা-বাবার ছাড়িয়া আসা দেশের ভাষা হইতে একটু পুষ্টি লাভ করিবার কোশেশ করিলাম আর কী! আত্মীয়-পরিজনের মুখে শোনা সেই ভাষার মিষ্টতা আমাকে বরাবরই আকৃষ্ট করিত। এখন ভাবিয়া দেখিলাম, ‘শ্রেষ্ঠ উপভাষাগুলোর’ উপরে তো আমাদেরও কিছু হক আছে। তবে সেই স্বত্ত্ব ছাড়ি কেন! সেই ভাষার কাঠামোটি আসলেই আমাদের পুরানো কাব্যের ভাষা, পরে যাহার উপর তথাকথিত সাধু ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার খুবই কাছাকাছি–

কখনও উটই সত্য, কভু তার কুঁজের আড়ালে রাখা দ্রবীভূত পানি

কখনও বা বালু সত্য, বিন্দু বিন্দু কাঁকড়ার গহ্বর

যদি তুমি কাঁকড়া হৈতে, ওই গহ্বর হৈত তোমার পাকপবিত্র তীর্থভূমি

যদি তুমি উট হৈতে, ওই কাঁটাঝোপ হৈত বেহেস্তি উদ্যান

সমগ্র সত্যের মাঝে

তুমিও অংশত কাঁকড়া, তুমিও অংশত উট বটে

যা সত্য, তা মাইনা লও

এই ভাষা-কাঠামোই সামান্য অদল-বদল সহ ইতস্তত কয়েক কদম (২০১৮)-এও গড়াইয়া গিয়াছে। অবশ্য ভাষার বাহিরানা ছাড়িয়া এসব বহির অন্তর্বস্তু যদি পাঠককে কিছুমাত্র স্পর্শ করে, তবেই তাহাদের ভাষা-ব্যবহারের ব্যাপারটিও আলোচনার যোগ্য হইয়া উঠিতে পারে। নহিলে সবই বালখিল্যতা বই কিছু নয়।

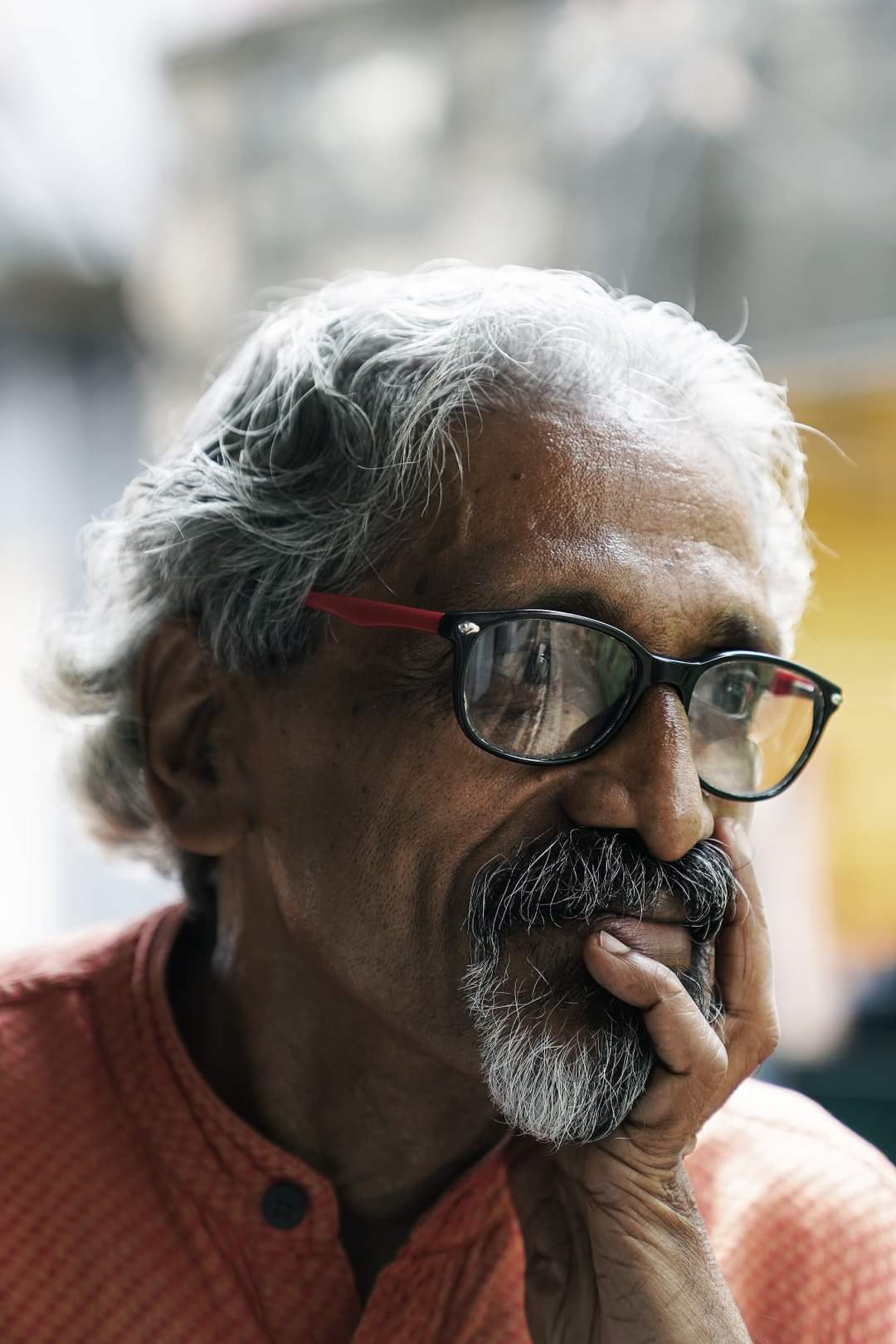

প্রশ্ন ৮ : আপনার সাম্প্রতিক বইগুলি বনপর্ব (২০১৬), কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ? (২০১৬) বা ২০১৭-য় প্রকাশিত বাক্যের সামান্য মায়া-য় আপনি ‘আমি’ ও ‘তুমি’-র ভিতর এক দ্বিরালাপ বা dialogic সম্পর্ক নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছেন। এই লেখাগুলোর অনেক অংশ সচেতনভাবেই ডিসকোর্স হয়ে উঠেছে। আপনার ভাবনা বলুন।

উত্তর ৮ : যে-তিনটি বহির উল্লেখ এখানে করিয়াছেন, সেগুলি হইতে বনপর্ব-কে (রচনা ২০১৪) একটু আলাদা করিয়া লই। কারণ, আমি-তুমি-র দ্বৈততায় যে-আলাপচারিতা তৈয়ার হইয়া উঠিবার কথা আপনি বলিয়াছেন, তাহা সেখানে নাই। একজন আমি অবশ্যই আছে, প্রবলভাবেই আছে, কিন্তু কোনও তুমি নাই। তাই সেখানে কোনও সম্বোধন নাই, কথোপকথন নাই, আগাগোড়াই স্বগতোক্তি। চারিপাশের বাজার-বন্দর হইতে বহুদূরে এক গহন অটবীর ভিতর আত্মনির্বাসিত এক মানুষ যেন নতুন করিয়া প্রকৃতির সহিত তাহার সম্পর্ক গড়িয়া-পিটিয়া লইতেছে। বনপর্ব-কে সেই বোঝাপড়ার একটি ভাবগ্রস্ত রোজনামচা বলা যায়।

বাক্যের সামান্য মায়া আর কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ? – এই বহিদুটিতে অবশ্য আমি আর তুমি আর তাহাদের যৌথ আলাপচারিতা, এসবই ঠাহর করা যায়। দুই বহিতে সেই আলাপচারিতার রসায়ন যদিও দুইরকম। আমি-তুমি-র ভিতরের সেই রসায়নের জন্মের সূত্রটি রহিয়া গিয়াছে বছর কয়েক আগে লিখা অক্ষরশরীরে মহামাত্রা পাব বলে বহিটির শেষ তরঙ্গ মনপবনের নাও-তে (দ্র : প্র. ৬)। সেইখানেই প্রথম ঝাপসাভাবে আমি-র ভিতরে এক তুমি-র দেখা পাওয়া গিয়াছিল। পরবর্তীতে উজানি কবিতা-র বেশ কিছু লেখায় (রচনা ২০০৩-০৬) সেই-তুমি আড়াল হইতে নিজেকে জাহির করে। আখর পায় নিজের ভিতরের তুমি-কে উদ্দেশ্য করিয়া আমি-র নানান বয়ান। বাক্যের সামান্য মায়া-য় (রচনা ২০০৭) কিন্তু আমি-তুমি মুখোমুখি। লেখাগুলি দৃশ্যতই সংলাপ বা দ্বিরালাপের আকারে লিখা। কথোপকথনগুলি চলিতেছে যেন কোনও জিজ্ঞাসু ও জ্ঞাতার ভিতর, প্রশ্নোত্তরের আঙ্গিকে। অথচ, কথনরত দুটি সত্তাই যেন একই আমি-র দুইটি স্তরপরম্পরা। আবার, কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত?-তে (রচনা ২০১৩-১৪) কথোপকথন আছে বটে, কিন্তু তাহা একতরফা, শুধুই আমি-র বয়ানে। তুমি-র কোনও সাড়াশব্দ নাই। অথচ তাহার অস্তিত্ব ছাড়া সকল বাক্যই নিষ্ফল। এই কবিতাগুলির তুমি একটি জটিল সংস্থান। সে কখনও কবিতা স্বয়ং, কখনও মুখচ্ছবিহীন পাঠক, কখনও সময়, আবার কখনও সেই আত্মনির্মিত তুমি। কখনও বা একাধিক সত্তার মিশ্রণ। এইভাবে নানান আলাপচারিতার ভিতর দিয়া হয়তো নিজেকেই বুঝিবার কিছু অসহায় চেষ্টা। আবার নিজেকে তালাশ করিতে করিতেই নতুন সন্দর্ভেরও মুখপাত।

প্রশ্ন ৯ : গৌতমদা, বাংলা কবিতা এখন কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ? তার আগামীদিনের জার্নি কোন পথে হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন ?

উত্তর ৯ : হালফিল পশ্চিম বাংলার রাজনীতি অর্থনীতি বা সংস্কৃতির অন্যান্য পরিসর লইয়া আমরা হা-হুতাশ করিতেই পারি। করিও। কারণ তাহা আমাদের একরকম বিনোদনও বটে। কিন্তু কবিতা এসবের বাহিরে থাকিয়া নিঃশব্দে তাহার কাজ করিয়া চলিতেছে। কবিতাকে যে থাকিয়া থাকিয়া ক্ষমতাতান্ত্রিক ডামাডোলের মধ্যে টানিয়া নামানো হয় না, তাহা নয়। তবু বেবাক জনমানসে একধরনের প্রান্তিক অবস্থানের বদৌলতেই সে তাহার নির্জন আত্ম-অন্বেষণ জারি রাখিয়াছে। ফলে, কৃষি বহমান। উদ্দীপনাময় নতুন কিষাণী- কিষাণেরও অভাব নাই। শস্যের ধারাবাহিক সৌরভ আমাদের কোনও হতাশার জায়গায় পৌঁছাইতে দেয় না। কোনও সাধনাতেই আত্মতৃপ্তির কোনও ফুরসত নাই। প্রকৃতি বহুত্ববাদী। শস্যও নানাবিধ। নানান বিচিত্র পথেই চলিবে তাহার উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা। কোনও বাঁধাগতের নিদানপত্র সেই জায়মান ও জঙ্গম কর্মকাণ্ডের পক্ষে অবান্তর।

প্রশ্ন ১০ : গৌতমদা, এখন কী ভাবছেন ? আগামীদিনের পরিকল্পনার কথা কিছু বলুন।

উত্তর ১০ : আমি মজ্জাগতভাবে নিতান্ত অলস আর অগোছ মানুষ। কোনও দিনই পরিকল্পনা আঁটিয়া কিছু করিয়া উঠিতে পারি নাই। যেটুকু হইয়াছে, হঠাৎ হঠাৎই হইয়া গিয়াছে। কখনও যদি কোনও একটা গ্রস্ততার পর্যায় আসিয়াছে, তখন সব কিছু ভুলিয়া নিজেকে সঁপিয়া দিয়াছি তাহার নাভিকেন্দ্রে। কবিতার জন্য থাকে আমার অনন্ত প্রতীক্ষা। দিনের পর দিন মাসের পর মাস আমি লিখিতে পারি নাই। সারা জীবনই এমনটি ঘটিয়াছে। মনে হইয়াছে কবিতা আমায় ছাড়িয়াই গেলেন বুঝি। তাহার পর আবার একটি ঢেউ আসিয়া আমায় বাঁচাইয়াছে। এ এমন এক রহস্য, যাহার ব্যাখ্যা আমার কাছে নাই।

গদ্য লিখিতে শুরু করা মূলত ছোট কাগজের সম্পাদক বন্ধুদের চাপে। সেই চাপ আর আমার আলস্যের টানাপড়েন এখনও জারি আছে। কেবল রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক গদ্যগুলি আমি লিখিয়াছি আমার মনের আনন্দে। পারিলে আরও কিছু লিখিতে চেষ্টা নিব। মনে হয় আমাদের হালফিল আধিব্যাধির অনেক দাওয়াই এখনও লুকানো আছে বুড়ার ঝাঁপিতে।

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

আপনাকেও অনেক শুভেচ্ছা। আপনার প্রশ্নগুলির সামনে দাঁড়াইয়া আমারও নিজেকে কিছুটা জানা হইল। ধন্যবাদ তাই।

২৯ ডিসেম্বর ২০২১

সমৃদ্ধ হলাম। সায়ন যেমন দায়িত্ববান ও কৌতূহলী, কবিও তেমন অন্তরঙ্গ ও অকপট । মনে থাকবে ।