আলাপে অলোকবর্তিকা

: সন্দীপন চক্রবর্তী

সেটা বোধহয় ১৯৯৮। পুজোর ছুটি সদ্য শুরু হয়েছে? নাকি বিজয়ার পরপর? ঠিক মনে পড়ছে না। বাতাস তখনও শিউলি-শিউলি নরম। আর আমি নেহাৎ ২২ বছরের এক নাদান। ইস্কুলে আমার খুবই প্রিয় এক শিক্ষক ছিলেন – দুর্গা দত্ত। তিনি আর তাঁর স্ত্রী শর্মিলা বসুদত্ত তখন থাকতেন আমাদের বাড়ির কাছেই, ফাল্গুনী আবাসনে। শর্মিলা-কাকিমা তখনই খানিক অসুস্থ। এই শর্মিলা-কাকিমার জন্যই বাংলা নিয়ে পড়া সম্ভব হয়েছিল আমার। আমার বাবার ঘোরতর আপত্তি ছিল আমার বাংলা নিয়ে পড়ায়। আমার আবদারে এই শর্মিলা-কাকিমাই তখন বাবাকে বুঝিয়েসুজিয়ে রাজি করিয়েছিল আমার বাংলা নিয়ে পড়ার জন্য।

আমি মাঝেমধ্যেই আড্ডা মারতে চলে যেতাম ওঁদের কাছে। তো, সেদিনও সকালে গেছি ওঁদের ফ্ল্যাটে, আড্ডা মারতে। গিয়ে শুনি যে, ওঁদের দুজনেরই মাস্টারমশাই অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সেদিন আসবেন, আর খানিকক্ষণের মধ্যেই। এর আগে তাঁর কবিতা পড়েছি খানিক। আসলে শর্মিলা-কাকিমার মুখে অলোকরঞ্জনের নানা কবিতার লাইন শোনার মুগ্ধতাই আমায় টেনে নিয়ে গেছিল ধারাবাহিকভাবে অলোকরঞ্জনের কবিতা পড়ার দিকে। বলতে বলতেই যেন চোখে ভেসে উঠছে শর্মিলা-কাকিমার ডান হাত ছড়িয়ে দিয়ে সেই বলা – ‘উদাসীন মেঘে মেঘে ফুটে আছে থোকা-থোকা আরক্তকরবী / সমস্ত আকাশ যেন গগনেন্দ্র ঠাকুরের ছবি’ অথবা ‘এই মুহূর্তে যে-মানুষটি চলে যাচ্ছে আমি তাকে মন্ত্রের ভিতরে তুলে নিলাম’, এমনকি ‘দীপির্ দাং দীপির্ দাং দীপির্ দীপির্ দাং’।

তবে শুধু কবিতাই নয়, শর্মিলা-কাকিমার কাছে শুনতাম তাঁদের মাস্টারমশাই অলোকবাবুর অসামান্য সরস সব বাক্যচ্ছটার নানা গল্প। যাদবপুরেই একবার বাংলার দুই অধ্যাপক – পিনাকেশ সরকার, যিনি তখন চুলের বাহারে সদ্য-যুবক, আর বিরলকেশ শঙ্খ ঘোষ – পাশাপাশি হেঁটে আসছেন আর্টস বিল্ডিঙের নিচের রাস্তা ধরে, আপনমনে গল্প করতে করতে। আর তিনতলায়, বাংলা বিভাগের বারান্দা থেকে ঝুঁকে, এক ছাত্র দেখছে সেই দৃশ্য। হঠাৎ সে খেয়াল করে, কখন যেন পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাদেরই আরেক অধ্যাপক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। আর বলছেন – ‘কী দেখছ?’ সে একটু আমতা-আমতা করে – ‘না…মানে কিছু না…মানে এমনিই…’, আর ত্বরিতে অলোকরঞ্জন বলে ওঠেন – ‘বাঃ, কী সুন্দর পাশাপাশি হেঁটে আসছেন দ্যাখো – পিনাকেশ আর বিনাকেশ !’

আরেকটা গল্পও শুনেছিলাম, যখন শর্মিলা-কাকিমারা যাদবপুরে পড়তেন, সেই সময়কার। ১৯৭৭-এ রায়বেরিলির সেই ঐতিহাসিক নির্বাচন। যেদিন ভোটের রেজাল্ট বেরোবে, ছাত্রছাত্রীরাও সব উদগ্রীব অপেক্ষায়। কী হবে এবার? ইন্দিরা গান্ধী কি এবারেও জিতে যাবেন ভোটে? গণনা চলছে। শেষের দিকে। রেজাল্ট বেরোনোর সময় হয়ে এসছে। এদিকে বয়স্ক কোনো এক শিক্ষকের ক্লাস চলছে তখনও। তারপরেই আবার আছে অলোকবাবুর ক্লাস। তো, ওই ক্লাস কোনোমতে শেষ করে, অলোকবাবু ক্লাসে ঢুকতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে উত্তেজিত ছাত্রছাত্রীরা – ‘কী হলো স্যার? ভোটের রেজাল্ট কী? ইন্দিরার সিটটা?’ অলোকবাবু প্রথমে খুব শান্ত মুখে বলেন – ‘কী আবার হবে? যা হওয়ার তাই…’ তারপর মুচ্কি হেসেই হাত নেড়ে নেড়ে – ‘ঝুম্কা গিরা রে-এ-এ হায় বেরিলি কে বাজার মে…’।

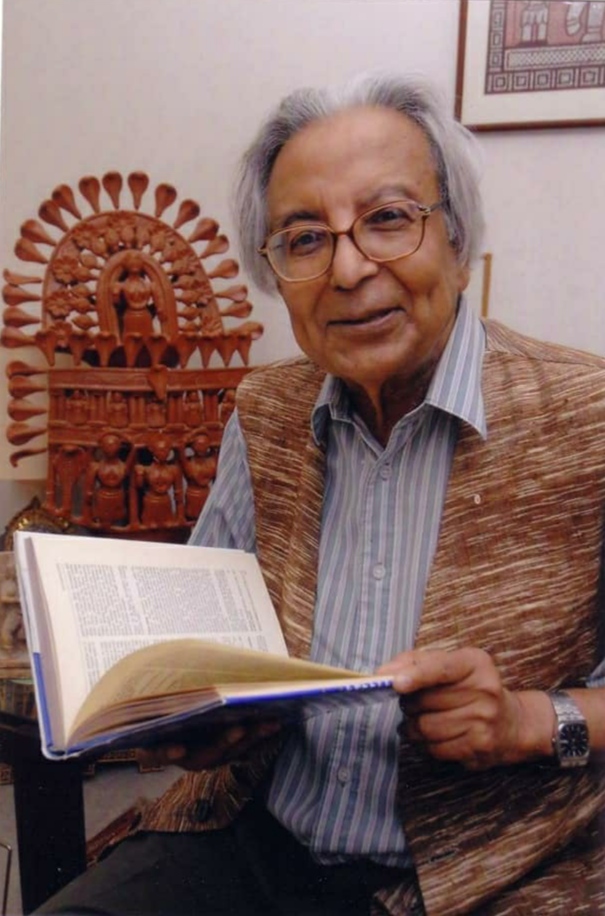

এরকম দুর্দান্ত রসিক এক মানুষকে সামনে থেকে দেখার লোভ সামলানো যায়? খানিক পরেই এসে ঢুকলেন শান্ত সৌম্য চেহারার অলোকরঞ্জন, সঙ্গে ট্রুডবার্টা দাশগুপ্ত। ওই সৌম্য চেহারা দেখে কে বলবে যে তিনি অনর্গল এইরকম নানা দুষ্টুমিষ্টি রসিকতায় সিদ্ধ? তাঁর ভাষায় বলতে গেলে, এই সৌম্য চেহারা যেন তাঁরই এক ‘প্রতারক প্রচ্ছদ’। আর সামনে বসে অনর্গল ওঁর কথা শোনা? সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা! ভাষার রঙিন ফুলঝুরি কখন যে কোনদিক থেকে আচমকা গোঁত্তা মেরে কোথায় ঢুকে গিয়ে আবার কোথা দিয়ে ভুস্ করে মাথা তুলছে – সেসব যে না শুনেছে, তাকে বোঝানোর সাধ্য আমার নেই। রসিকতার ছলেই দৈনন্দিন ব্যবহারের অতিপরিচিত কোনো কোনো শব্দকে আচমকা ব্যক্তিগত মোচড়ে তুলে নিয়ে যান সম্পূর্ণ অচেনা এক অর্থের দিগন্তে। মস্তিষ্ক আর রসবোধকে সারাক্ষণ সজাগ না রাখলে, শ্রোতা হিসেবেও সে ভাষার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওঠা মুশকিল। সেই অলোকসম্ভব ভাষাকে মজা করে বলা হয় ‘কুইন্স্ বেঙ্গলি’। শর্মিলা-কাকিমার কাছে শোনা গল্প ছাড়াও, তার মধ্যেই পড়ে ফেলেছি ‘অমৃতলোক’ পত্রিকার অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত বিশেষ সংখ্যা। সেখানে শঙ্খ ঘোষের লেখা ‘আমার বন্ধু অলোকরঞ্জন’-এর মধ্যেও ছড়িয়ে রয়েছে সেই আশ্চর্য ভাষার অজস্র হিরণ্যদ্যুতি। তাছাড়াও শঙ্খ ঘোষের কাছে শুনেছি সেই গল্প যে, হিন্দিতে ‘আরণ্যক’ নিয়ে চমৎকার একটি ফিল্ম হয়েছে বলে, অলোকরঞ্জন কীভাবে নিয়ে গেছিলেন শঙ্খ ঘোষকে শাম্মি কাপুরের ‘জংলি’ দেখাতে। ফলে এহেন ভাষার রংমশালের মুখোমুখি মুগ্ধ হয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারি! প্রাথমিক পরিচয়ের পর শুধু শুনে গেছি তাঁর কথা। বেরোনোর আগে ওঁকে শুধু জিজ্ঞাসা করি – ‘আপনাকে কি চিঠি লিখতে পারি?’ উত্তরে জানান ‘অবশ্যই। ওদের কাছে আমার ঠিকানা, ফোন নম্বর সব আছে। নিয়ে নিও। আর এখন তো এখানেই আছি। ফোন কোরো।’

তখনও আমার ধারণা ছিল যে, বাংলার কবিসমাজ নিশ্চয়ই এক স্বপ্নের জগত, যেখানে কবিতাকে ভালোবেসে জড়ো হওয়া সবাই সবার বন্ধু। কিন্তু আস্তে আস্তে ক্রমশ টের পেতে শুরু করেছি তার ক্লিন্নতা আর পারস্পরিক কাদা-ছোঁড়াছুঁড়ির বহর। ওদিকে সামনেই তখন আমার পার্ট টু পরীক্ষা। অথচ বাড়ির সঙ্গে এত ঝামেলা করে বাংলা পড়তে গিয়েও চূড়ান্ত হতাশ। তার একটা কারণ, দেখছি যে যারা বাংলা পড়তে (এমনকি দু-একজনের ক্ষেত্রে পড়াতেও) এসেছে, তারাই সবথেকে কম বাংলা জানে। তাছাড়া পরীক্ষা উৎরানোর জন্য সেই নোট-কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে কোথাও কোনো আয়োজন নেই সাহিত্যবোধে দীক্ষার বা ছাত্রছাত্রীর সাহিত্যবোধ বুঝে নেওয়ার। যে জীবন আমি যাপন করছি, তার সঙ্গে সাহিত্যের ওই সিলেবাসের যেন কোনো যোগই নেই। শুধু নোট গেলো আর পরীক্ষার খাতায় উগরে দিয়ে এসো। ফলে সব মিলিয়ে চূড়ান্ত হতাশ একটা অবস্থা। এইসব হাবিজাবি কথা বলেই একটা চিঠি লিখলাম অলোকবাবুকে। এইসব বালখিল্য আচরণের কোনো উত্তর কি দেবেন উনি? মাসখানেকের মধ্যেই অবশ্য এসে পৌঁছল উত্তর –

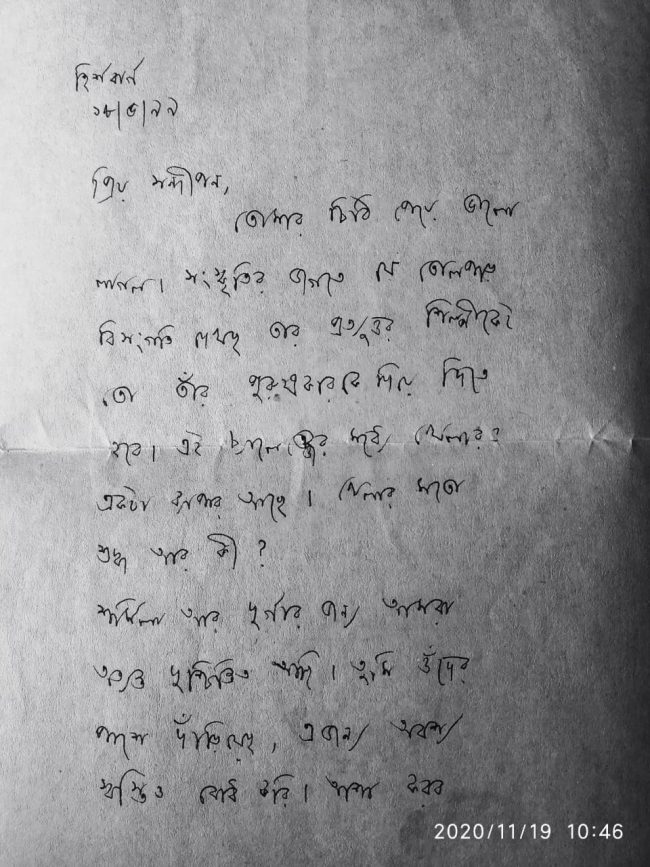

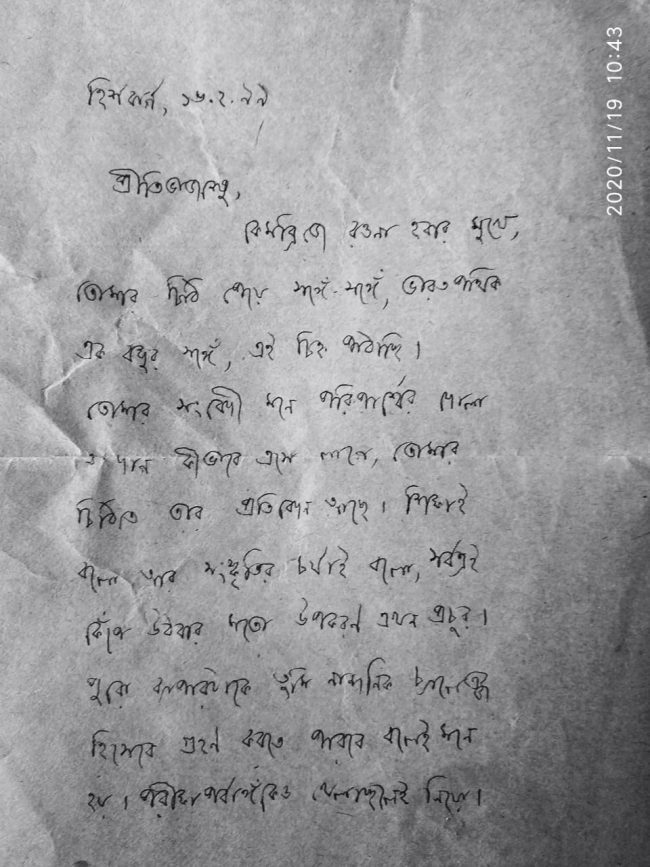

হির্শবার্গ, ১৬/২/৯৯

প্রীতিভাজনেষু,

কেমব্রিজে রওনা হবার মুখে, তোমার চিঠি পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে, ভারতপথিক এক বন্ধুর সঙ্গে, এই চিহ্ন পাঠাচ্ছি।

তোমার সংবেদী মনে পরিপার্শ্বের দোলা ও দাগ কীভাবে এসে লাগে, তোমার চিঠিতে তার প্রতিবেদন আছে। শিক্ষাই বলো আর সংস্কৃতির চর্যাই বলো, সর্বত্রই কেঁপে উঠবার মতো উপকরণ এখন প্রচুর। পুরো ব্যাপারটাকে তুমি নান্দনিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে বলেই মনে হয়। পরীক্ষা-পর্বাঙ্গকেও খেলাচ্ছলেই নিয়ো।

তুমি অস্তিত্বের অকূল চরাচর থেকে মুখ ফিরিয়ে বিবিক্তভাবে কবিতার উপাসনা করবে, এমন একদেশদর্শিতায় কিন্তু আমার তেমন আনন্দ নেই। কবিতা আজ বেঁচে থাকার সমার্থক এবং সম্পূরক হয়ে উঠেছে, তাই না?

শর্মিলা মাঝখানে আরো অসুস্থ হয়ে পড়েছিল শুনে আমরা খুব দুশ্চিন্তিত আছি। তার আরোগ্যের অনুপুঙ্খ জানতে চাই ; ওদের দুজনকে আমাদের প্রীতি-প্রার্থনা জানিয়ো। তোমার জন্য আমাদের স্নেহশুভেচ্ছা।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

পরীক্ষা আমার কাছে তখন চূড়ান্ত ভীতিকর ও বিরক্তিকর একটি ব্যাপার। ফলে তাকে খেলাচ্ছলে নেওয়া কীভাবে সম্ভব বা আদৌ সম্ভব কিনা – এই তর্ক তুলে ফের লিখলাম। আর নিজেকে অসহায় মনে হওয়া সেই অবস্থায় লেখা খুব কাঁচা একটি কবিতাও পাঠালাম সঙ্গে। তারও উত্তর এলো –

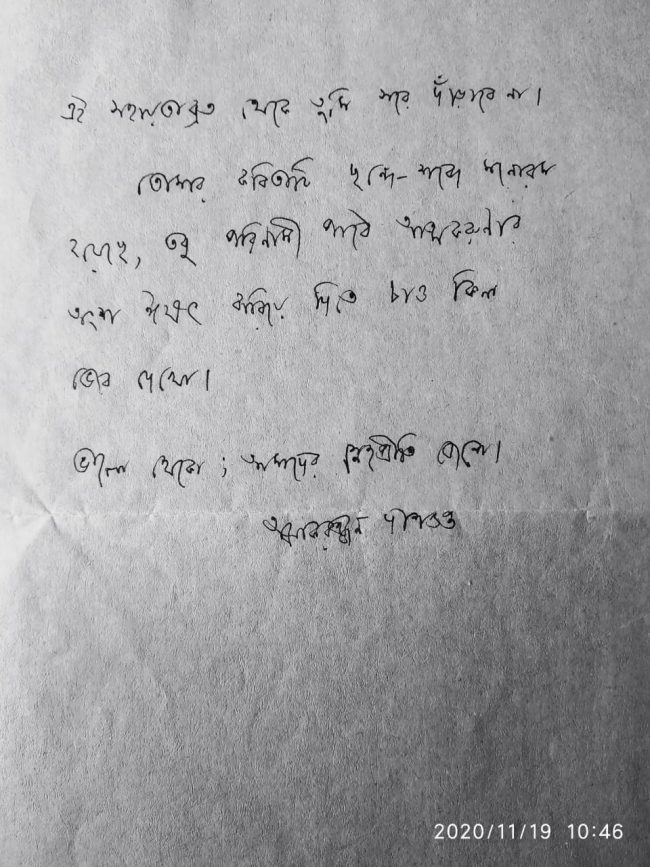

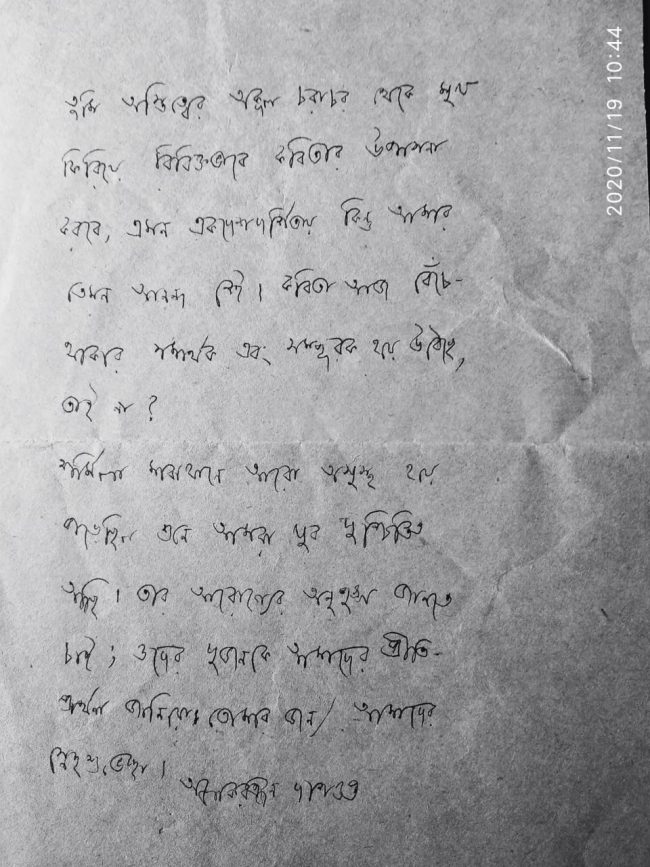

হির্শবার্গ

১৮/৫/৯৯

প্রিয় সন্দীপন,

তোমার চিঠি পেয়ে ভালো লাগল। সংস্কৃতির জগতে যে তোলপাড় বিসংগতি দেখছ তার প্রত্যুত্তর শিল্পীকেই তো তাঁর পুরুষকারকে দিয়ে দিতে হবে। এই চ্যালেঞ্জের মধ্যে খেলারও একটা ব্যাপার আছে। খেলার মতো শুদ্ধ আর কী?

শর্মিলা আর দুর্গার জন্য আমরা অত্যন্ত দুশ্চিন্তিত আছি। তুমি ওঁদের পাশে দাঁড়িয়েছ, এজন্য অবশ্য স্বস্তিও বোধ করি। আশা করব এই সহায়তাব্রত থেকে তুমি সরে দাঁড়াবে না।

তোমার কবিতাটি ছন্দে-শব্দে মনোরম হয়েছে, তবু পরিণামী পাঠে আত্মকরুণার অংশ ঈষৎ ঝরিয়ে দিতে চাও কিনা ভেবে দেখো।

ভালো থেকো ; আমাদের স্নেহপ্রীতি জেনো।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

আজ, এতদিন পর, সেই ২১ বছরের পুরোনো চিঠিগুলো হাতে নিয়ে মনে পড়ছে আরও কত স্মৃতি। কিন্তু চিঠিগুলো পড়তে পড়তে আরও গভীর একটা প্রশ্ন ঝিলিক দিচ্ছে মনে। এই চিঠি যখন লেখা হচ্ছে, তখন আমি নিছক স্নাতকস্তরের (‘স্নাতক’ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, একবার ওঁর যাদবপুরের ফ্ল্যাটে গেছি। গল্পে গল্পে দুপুর। ভিতর থেকে ওঁর কোনো আত্মীয়া এসে ওঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ‘তুমি চান করবে না?’ আর সঙ্গে সঙ্গে ওঁর ত্বরিত উত্তর ‘আমি তো অনেক আগেই স্নাতক হয়ে গেছি’!) নগণ্য এক ছাত্র। আর উনি তার অনেক আগে থেকেই খ্যাতনামা এক প্রাজ্ঞ কবি, অধ্যাপক ও ভাবুক। ২৩ বছরের এক নাদান যুবকের বালখিল্য ওসব বকবকানির কোনো জবাব তো উনি না-ই দিতে পারতেন। তাতে কিচ্ছু এসে যেত না ওঁর। অথচ তা না করে, কী পরম মমতায় এবং অভিনিবেশ সহকারে উনি সেই নাদানের কথা বোঝার ও তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন! কেন? আজ এই অস্তায়মান যৌবনের দরজায় দাঁড়িয়ে মনে হয় – তাঁর এই আচরণ থেকে কি আমরা সত্যিই শিখতে পেরেছি কিছু? জীবনযাপনের মধ্যে ধারণ করতে পেরেছি, অন্যকে – তা সে যত তুচ্ছই হোক না কেন – বুঝতে চাওয়ার সেই উন্মুখতাকে?

অসামান্য লেখা। আরও বিস্তারিত লিখুন আপনি সন্দীপনদা।