সতীপ্রথার এক আশ্চর্য দলিল স্বপন বসুর ‘সতী’

: মণিমেখলা মাইতি

এ কথা বলার অবকাশই নেই যে গবেষণার জগতে অধ্যাপক ড. স্বপন বসু নিজেই একজন প্রতিষ্ঠান। যাঁরা ওনার লেখালেখি, গবেষণা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তাঁরা নিশ্চয়ই দ্বিমত পোষণ করবেন না। বিশেষত উনিশ শতক এবং উনিশ শতকের বাংলা সংবাদ সাময়িক পত্র নিয়ে স্বপন বসুর কাজ এককথায় বাংলার সম্পদ বলা যেতে পারে। এমন একনিষ্ঠ গবেষক আজকালকার দিনে বিরল। তাঁর প্রত্যেকটি বই পাঠকদের মধ্যে জাগায় অপার তৃষ্ণা, মননকে করে তোলে অনুসন্ধিৎসু, কৌতূহলী মনকে নিয়ে যায় বিষয়ের গভীরে। পরম যত্নে তিনি সমুদ্রের তলা থেকে তুলে আনে গোপন অনাবিষ্কৃত ধনরত্নরাশি। তাই অধ্যাপক ড. স্বপন বসুর বই মানেই অজানার আলোয় আলোকিত হওয়ার হাতছানি।

” সতী” স্বপনবাবু জীবনের একদম প্রথম দিককার গবেষণা। বইটির প্রথম প্রকাশ 1978 সালের মার্চ মাস। তরুণ বয়সে তাঁর বহুমাত্রিক ও একনিষ্ঠ গবেষণার ফল হচ্ছে ” সতী”। কারণ প্রথম সংস্করণেই তিনি বলেছেন –” এ বইতে এমন একটি লাইনও ব্যবহৃত হয়নি, যা ইতিহাস নির্ভর নয়।” এবং তিনি এও লিখেছেন যে সমাজের সবচেয়ে অমানবিক প্রথা সতীদাহ নিয়ে এ ধরণের কাজ আগে হয়েছে বলে তাঁর জানা নেই। কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। বাংলার এ হেন সামাজিক অভিশাপ নিয়ে এমন তথ্যনির্ভর লেখা আগে কেউ করেছেন বলে জানা নেই। হতভাগ্য ‘ সতী’দের নিয়ে এ এক ব্যতিক্রমী কাজ। বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর এই অজানা লেখকের বই পাঠকসমাজে এত আলোড়ন ফেলেছিল যে এক দেড় বছরের মধ্যে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যায়।

সম্প্রতি কলকাতা বইমেলা–2020 তে ‘ সতী’র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। দীর্ঘদিন বইটি পাঠকদের নাগালের বাইরে ছিল। 1982 সালের দ্বিতীয় মুদ্রণ নিঃশেষিত হওয়ার পর আর মুদ্রিত হয়নি। তবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎের সংগ্রহশালায় বইটির প্রথম সংস্করণটি আলোচকের পড়ার সুযোগ হয়েছিল। তখনই বইটি সম্পর্কে প্রবল আগ্রহ জাগে। কারণ বইটির পরতে পরতে লুকিয়ে আছে মেয়েদের নারকীয় হত্যা- উৎসবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, তার ইতিহাস, উৎস, সামাজিক প্রেক্ষাপট, কারণ এবং অসহায় মেয়েদের করুণ পরিণতি। এ বই পড়তে গেলে অবশ্যই পাঠকদের ফিরে যেতে হবে অতীতে। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিক থেকে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে।

সে এক আজব কলকাতা। প্রতিদিন দাউদাউ করে হুগলী নদীর তীরে জ্বলে উঠছে চিতা। ঢাক ঢোল বাদ্যের গগনভেদী শব্দ। শয়ে শয়ে সতী হচ্ছে মেয়েরা। ঠিক সহমরণ নয় বরং হত্যা বলাই ভালো। স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গিয়ে স্বর্গবাসই বিধবাদের একমাত্র গতি। কারণ শাস্ত্রে বলে ” মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনং। সারুন্ধতীসমাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে।। তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধকোটি চ যানি লোমানি মানবে। তাবন্ত্যদ্বানি সা স্বর্গে ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি।।” অর্থাৎ স্বামী মারা গেলে যে স্ত্রী স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করে সে বশিষ্ঠর স্ত্রী অরুন্ধতীর মত স্বর্গে যায়। এবং মানুষের দেহে যত লোম আছে অর্থাৎ প্রায় সাড়ে তিন কোটি বছর স্বর্গে বাস করে। ‘ যে স্ত্রী ভর্তার সহিত পরলোক গমন করে সে মাতৃকুল, পিতৃকুল এবং স্বামীকুল এই তিন কুলকে পবিত্র করে।’ অতএব এমন পুণ্যলাভের সুযোগ কেউ ছাড়ে না। কখনো মেয়েটি নিজে বা লোভী আত্মীয়স্বজনেরা মৃত স্বামীর সঙ্গে গলায়, কোমরে, পায়ে তিনটি বাঁধন দিয়ে জ্বলন্ত চিতায় তুলে দিয়ে পুণ্যলাভ করে। সে সতীর বয়স চারবছর হোক বা একশ বছর। অঙ্গিরার বচনে বলা আছে সাধ্বী স্ত্রীর সহমরণ ছাড়া গতি নেই। 1825 এর পার্লামেন্টারি পেইপারস এ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী 1815 সাল থেকে 1820 সাল পর্যন্ত শুধুমাত্র ফোর্ট উইলিয়াম নিকটবর্তী এলাকাতেই সতীর সংখ্যা 3613জন আর কলকাতা বিভাগে 1949 এর বেশী। এই পরিসংখ্যান থেকে সহজেই এই নারকীয় হত্যালীলার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। মেয়েদের শিক্ষার অধিকার ছিল না, সমাজে কোন কদর ছিল না, বাল্যবিবাহ না হলে মেয়ের বাবা মা সমাজে নিন্দার মুখে পড়তেন। বয়স্ক কুলীনদের হাতে অবলীলাক্রমে গৌরীদান হত। বাল্যবিবাহ আর বহুবিবাহের চক্করে মেয়েদের জীবন হত দুর্বিষহ। আদ্যন্ত পরনির্ভরশীল মেয়েদের তাই গতি হত স্বামীর চিতা।

সমগ্র বইটিকে তেরটি পর্বে অর্থাৎ তেরটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন লেখক। তৃতীয় সংস্করণে লেখক বইটিকে নতুন ভাবনার আলোতে নতুন করে আবার লিখেছেন পুরোনো কাঠামোকে বজায় রেখে কারণ লেখকের নিজের কথায় –‘ বুঝতে পারলাম, সতী সম্পর্কে প্রথম জীবনের অনেক ধারণাই ঠিক নয়।’ তাই চল্লিশ বছর পরে এ বই তাঁর ‘সতীপ্রথা– পুনর্দর্শন’ই বটে। তাই অনেক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে, কিছু অধ্যায় তিনি ভেঙে দিয়েছেন। অত্যন্ত প্রাঞ্জল গদ্যে সহজ সরল ভাষায় লেখা প্রামাণিক তথ্য সহ অধ্যায়গুলো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষ সুতোয় বোনা হয়েছে পরবর্তী অধ্যায়ের জাল। চল্লিশ বছরে লেখক সতীপ্রথা সম্পর্কে যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে ফেলেছেন তা পরিষ্কার ধরা পড়ে দুটো সংস্করণ পড়লে।

প্রথম অধ্যায় ‘ সতী– যুগে যুগে’ থেকে শেষ অধ্যায় ‘ কবে মুছবে এ কলঙ্ক’ পর্যন্ত গোটা বইটি সমাজের এক জীবন্ত দলিল, হিন্দু আচারের পাকদণ্ডি বেয়ে অশ্রুসজল যাত্রা। প্রথম অধ্যায়ে লেখক সতীপ্রথার প্রাচীন ইতিহাস তুলে সতীপ্রথার উৎস খোঁজার চেষ্টা করেছেন। সেই আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময় থেকে 1829 সাল অবধি বিভিন্ন বিদেশী ঐতিহাসিকের বিবরণ ( যেমন –ডিডোরাস সেকুলাই),পরিব্রাজকদের বিবরণ ( যেমন– ইবন বতুতা, নিকোলাস কন্টি, বার্নিয়ের, মার্কো পোলো, ডুরেট বারবোসা, টাভার্নিয়ে, মেগাস্হিনিস প্রমুখ), ভারতের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন, মহাভারত, ভারতীয় সাহিত্য, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য প্রভৃতি থেকে সতীপ্রথার উল্লেখ করে লেখক দেখিয়ে দিয়েছেন বহু পুরোনো এ প্রথা শুধুমাত্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশেই নয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেমন- চীন, গ্রীসেও এ প্রথা প্রচলিত ছিল। এমনকি পঞ্চদশ, ষোড়শ শতকে ইওরোপের ধনী দেশগুশিতে ডাইনি অপবাদ দিয়ে জোর করে মেয়েদের পুড়িয়ে মারা হত। শুধু সহমরণ নয় ভারতের বিভিন্ন স্হানে সহমরণের বিভিন্ন রূপ ছিল যেমন–‘অনুমরণ’ ( মৃত স্বামীর ব্যবহৃত যে কোন জিনিস অর্থাৎ থালা, বাঁধানো দাঁত, ছাতা, লাঠি ইত্যাদি নিয়ে পরে মৃত্যু, কেউ স্বামীর ভূত দেখেও অনুমৃতা হত); “পলাশবুদি ‘( মৃত স্বামীর অনুরূপ চালের মূর্তি গঠন করে পুড়ে মরা); জীবিত স্বামীর সঙ্গে কবর ‘সহসমাধি’ আরো কত শত প্রথা। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে কেন শতকের পর শতক ধরে রমরমিয়ে চলেছে এ ধরণের বর্বর প্রথা। উত্তর খুঁজতে গিয়ে লেখক দেখেছেন সমাজ মেয়েদের পুরুষদের সম্পত্তি ছাড়া আর কিছু ভাবেনি। “It is the CB consequence of an unparallel sexual slavery imposed on women by men and society.”

সতীপ্রথা প্রকৃতপক্ষে ‘জ্ঞানপূর্বক স্ত্রী -হত্যা’র ই নামান্তর ছাড়া আর কিছু নয়। স্বেচ্ছায় সতী হত তবে সে সংখ্যায় এমন কিছু নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জোর করে বুকে, কোমরে এবং পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে জ্বলন্ত চিতায় তুলে দেওয়া হত। তাদের আর্ত চিৎকার ঢাকা পড়ে যেত ঢাক ঢোলের গগনভেদী আর্তনাদে। রাজা রামমোহন রায় 1818-র নভেম্বরে ” সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ” এ শাস্ত্রকারদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে প্রথম দেখিয়েছিলেন সহমরণ আসলে স্ত্রী হত্যার নামান্তর। তিনি চাঁচাছোলা ভাষায় লেখেন –” অবলাকে স্বর্গাদি প্রলোভ দেখাইয়া বন্ধনপূর্ব্বক বধ করা অত্যন্ত পাপের কারণ হয়।” সাহস নিয়ে এই নৃশংস প্রথার বিরুদ্ধে প্রথম গর্জে উঠেছিলেন দীর্ঘ বলশালী পণ্ডিত মানুষটি। কারণ বাচ্চা বাচ্চা মেয়েগুলিকে বাঁধাবুলি শিখিয়ে, মাদক খাইয়ে তুলে দেওয়া হচ্ছিল স্বামীর চিতায়। যেমন – 1804 সালে দমদমের কাছে হরিহরের যখন মৃত্যু হয় তার আটবছরের বালিকা বধূ তার বাপের বাড়িতে অন্য মেয়েদের সঙ্গে মত্ত ছিল। তার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ পৌঁছালে সে সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল সতী হবে। এ কি করে সম্ভব? একটি বাচ্চা মেয়ে যার জীবন মৃত্যু নিয়ে কোন ধারণাই ওই বয়সে যখন গড়ে ওঠেনি তখন সে স্বেচ্ছায় সতী হচ্ছে এ অনেকটা কষ্টকল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। বাংলার পুলিশ সুপার এওয়ার 18/11/1818তে সরকারের বিচার বিভাগের সচিব মি. বেলিকে এক রিপোর্টে জানান দশজনের মধ্যে নয় জনকে সতী হতে বাধ্য করা হয়। লেখক স্বপন বসু ব্যাপক পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছেন চার, ছয় বছর থেকে একশ বছর অবধি বিভিন্ন বয়সের মেয়েরা সতী হত। 1813 সালে বাধ্য হয়ে লর্ড মিন্টো বিধিনিষেধ জারি করেন যে ষোল বছরের কমবয়সী মেয়েরা সতী হতে পারবে না।

অসংখ্য বলপূর্বক সহমরণের উদাহরণ দিয়ে লেখক দেখাতে চেষ্টা করেছেন কীভাবে ‘জোর করে সতী করা হত।’ উদাহরণ হিসেবে তিনি তুলে ধরেছেন গোরক্ষপুরের হুমালিয়া নামক মেয়েটির ঘটনা, পুনার রাধাভাইএর ঘটনা। রাধাবাই ভয় পেয়ে জ্বলন্ত চিতা থেকে ঝাঁপ দিলেও তাকে জোর করে চিতায় আবার তুলে দেওয়া হয়। মাকে ছেলে ঝোপ থেকে খুঁজে এনে তুলে দিচ্ছে চিতায় পুণ্যের লোভে, পিতা তার সতী হতে উদ্যত মেয়ের চিতায় অগ্নিসংযোগ করছে — ধর্মীয় অনুশাসন পালনের আতিশয্যে একের পর এক ব্রহ্ম হত্যা কেউ রেয়াত করত না। তবে কেউ কেউ তো ইচ্ছেপূর্বক সতী হতই। কোন কোন মা কোলের শিশুর কান্না উপেক্ষা করে চিতায় উঠেছে, স্ত্রীর মর্যাদা কোনদিন না পেয়ে স্বামীর চিতায় সুখ পেতে চেষ্টা করেছে কত অবলার দল। সতী হওয়ার পিছনে কারণগুলি লেখক নিজস্ব যুক্তি দিয়ে অন্বেষণের চেষ্টা করেছেন। তাই অনুচ্ছেদে অনুচ্ছেদে এ বই পাঠকের অন্তরাত্মার ভিত নাড়িয়ে দেয়।

রামমোহন রায়কে বাংলায় সতী বিরোধী আন্দোলনের পুরোধা বলা যেতেই পারে। সর্বপ্রথম তিনিই এগিয়ে এসেছিলেন কারণ প্রায় দুশ বছর আগে হুগলির আশেপাশে কলকাতাকেন্দ্রিক জায়গাগুলোতে সতীর সংখ্যা ছিল মারাত্মক ধরণের বেশী। সারা দেশের মধ্যে সর্বাধিক। রাধাকান্ত দেব, চন্দ্রিকাকার ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামজয় তর্কালঙ্কার প্রমুখ গোঁড়া হিন্দুদের প্রবল বিরোধিতা উপেক্ষা করে রামমোহন কালীনাথ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ প্রমুখদের নিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এই সতীবিরোধী আন্দোলনে। তাঁদের ত্রাতা হয়ে আসেন লর্ড বেন্টিঙ্ক। স্বাভাবিকভাবেই বই এর বড় অংশ জুড়ে চারটি অধ্যায়ে লেখক সতীবিরোধী আন্দোলন, রামমোহন রায়ের ভূমিকা, সতী নিবারণে সমকালীন প্রতিক্রিয়া এবং ইংল্যান্ডে রামমোহনের পদার্পণ থেকে প্রিভি কাউন্সিলে সতীবিরোধীদের জয় আলোচনা করেছেন যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে।

‘ সতী বিরোধী আন্দোলন’ অধ্যায়টিকে লেখক দু ভাগে ভাগ করেছেন। এক পর্বে তিনি প্রাচীন ও মধ্যযুগে সতী বিরোধিতার কথা লিখেছেন। দ্বিতীয় পর্বে ইংরেজ আমলে সতী বিরোধী আন্দোলনের কথা লিখেছেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগে সতী বিরোধিতার প্রসঙ্গ আনতে গিয়ে লেখক শিখগুরু অমরদাস, হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট, জাহাঙ্গীরের সতী বিরোধিতার কথা লিখেছেন। কথিত আছে জাহাঙ্গীর আদেশ না দিলে তাঁর রাজ্যে কেউ সতী হতে পারত না। তিনি আগে ডেকে বুঝিয়ে মেয়েটিকে নিরস্ত করার চেষ্টা করতেন। ইংরেজ আমলে একের পর এক শাসক এসেছেন, অনেকেই চেষ্টা করেছেন এ হেন স্ত্রী হত্যা আটকাতে কিন্তু সমাজের রক্ষণশীলদের বিক্ষোভের ভয়ে, সেনাবাহিনীতে অসন্তোষের ভয়ে বেন্টিঙ্ক ছাড়া কেউই আইন করে রদ করার সাহস পাননি। এমনকি রামমোহন রায়ও চাননি আইন করে একেবারে এ প্রথা নিষিদ্ধ হয়ে যাক। তিনি কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করতে চেয়েছিলেন। বেন্টিঙ্ক নাকি একটু বিরক্ত হয়েছিলেন রামমোহনের উপর। প্রায় জোর করে সবার কাছ থেকে মতামত নিয়ে বেন্টিঙ্ক 1829 এ সতীপ্রথার অবসান ঘটান। সতী আন্দোলনে তৎকালীন পত্র পত্রিকার ভূমিকাও কম ছিল না। সাময়িক পত্রিকার জগত তখন প্রায় দু ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। একদল ছিল সতী পক্ষীয়দের সঙ্গে। আর এক দল সতী বিরোধীদের সঙ্গে। স্বপন বসু প্রায় চল্লিশ বছর ধরে নিরলসভাবে উনিশ শতকের সংবাদ ও সাময়িকপত্র নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁর এই নিবিড়, নিরবচ্ছিন্ন গবেষণার সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিশেষত ‘ সতী নিবারণ’– সমকালীন প্রতিক্রিয়া’ ও ‘ শেষ বিচারের আসর’ চ্যাপ্টারে। ফলে আপাত নীরস ঘটনাগুলি প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে দেশীয় সংবাদপত্র থেকে তুলে আনা বহুবিধ সংবাদে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিতর্ক ও পারস্পরিক বাদানুবাদে। শেষের এই অধ্যায়গুলি লেখকের নিবিড় গবেষণায় এবং লেখার মুন্সিয়ানায় অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। সতী বিষয়ক অন্যান্য লেখকদের বই থেকে স্বপন বসুর ‘সতী’ কেন আলাদা তা এই চারটে অধ্যায় পড়লেই বোঝা যায়। সতী সম্পর্কে শুধুমাত্র মুখরোচক, বানানো গল্প বলার জন্য এ বই লেখেননি লেখক বরং হিন্দু সমাজের দগদগে ঘা ও অন্তঃসারশূন্যতাকে তুলে ধরেছেন অনাড়ম্বর ভাষায় সঠিক তথ্যের মাধ্যমে।

লেখকের বইএর প্রথম সংস্করণ এখানেই শেষ হলেও তৃতীয় সংস্করণের সমাপ্তি স্বাভাবিকভাবেই রাজস্থানের দেওরালা গ্রামে। 1987 সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে সারা ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্ব শিউরে উঠেছিল দেওরালা গ্রামের মাল সিংহর সুন্দরী স্ত্রী রূপ কানোরিয়ার সতী হওয়ার ঘটনায়। রূপ স্বেচ্ছায় সতী হতে চায়নি। সম্পত্তির লোভে রূপের বাপের বাড়িতে না জানিয়ে প্রাণভয়ে মাঠে শস্যের গোলায় লুকিয়ে থাকা রূপকে জোর করে সহমৃতা হতে বাধ্য করেছিল রূপের শ্বশুরবাড়ির লোকজন। সারা দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে সেই সময়। বিক্ষোভ, সমাবেশ, মিটিং, গণ অবস্থান, প্রতিবাদে নড়ে চড়ে বসে তৎকালীন রাজস্হান সরকার। গ্রেপ্তার করা হয় সতীর সঙ্গে জড়িত সবাইকে। অদ্ভুত ব্যাপার একবিংশ শতাব্দীর প্রায় দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েও কিছু রাজপুত, রাজনৈতিক নেতা, শঙ্করাচার্য, জব্বলপুরের মহিলা আই এ এস অফিসার সেই সময় সতীদাহর পক্ষে সওয়াল করে। উনিশ শতকের ‘ ধর্মসভা’ বা ‘গুড়ুম সভা’-র সার্থক প্রতিনিধি যেন এরা। বই এর শেষ অধ্যায় ‘ কবে মুছবে এ কলঙ্ক ‘ পড়লেই বোঝা যায় অধ্যাপক স্বপন বসু তৎকালীন রূপ কানোয়ার পর্বটিতে যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খ নজর রেখেছিলেন এবং তখনকার সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত খবরাখবর নিয়মিত সংগ্রহ করেছেন। তাই রূপ প্রসঙ্গেও অনেক অজানা তথ্য উঠে আসে পাঠকের কাছে।সমগ্র সতী ইতিহাসের এক সত্যনিষ্ঠ, সার্থক, আদর্শ দলিল হয়ে উঠেছে স্বপন বসুর ‘সতী’।

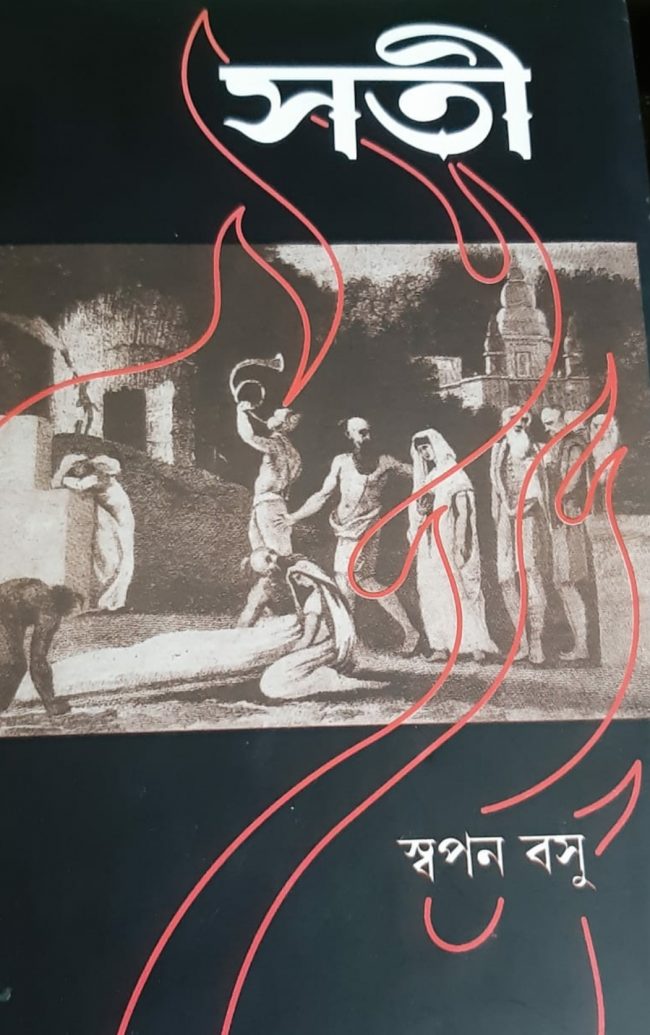

একটি গবেষণামূলক বই অবশ্যই বহুবিধ, বহুমাত্রিক পাঠ দাবী করে। বইএর শেষে প্রায় কুড়ি পাতা জুড়ে সূত্র নির্দেশ এবং আট পাতা জুড়ে গ্রন্থপঞ্জি এই সত্য প্রতিষ্ঠা করে। গবেষক অধ্যাপক স্বপন বসুর পান্ডিত্য এবং নিবিড় অন্বেষণের পরিধি বাংলার বিদগ্ধমহলকে সচকিত করেছে বারংবার। লেখক বইটির মূল উপাদান সংগ্রহ করেছেন সরকারি নথিপত্র, হাউস অফ কমন্সের পার্লামেন্টারি পেপার্স, পার্লামেন্টারি ডিবেটস, তিন শতকের বাংলা-,ইংরেজি সংবাদপত্র, বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ, পৃথিবীর বিভিন্ন লাইব্রেরি, মিউজিয়াম, বহু দেশী বিদেশী লেখকের বই। সতী সম্পর্কিত প্রায় কুড়িটি ছবি বইটিতে আছে। নতুন সংস্করণে কিছু ছবি যোগ করেছেন। ছবিগুলি লেখক সংগ্রহ করেছেন ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি প্রভৃতি স্হান থেকে।

আদ্যন্ত ঝরঝরে ভাষায় লেখা, ঝকঝকে ছাপা বইটিতে মুদ্রণপ্রমাদ চোখেই পড়ে না। বইটি লেখক উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর প্রবাদপ্রতিম শিক্ষক অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুকে। বইটির সঙ্গে প্রথম থেকেই রয়েছে পুস্তক বিপণি। স্বপন বসুর দুই বহুল জনপ্রিয় বই ‘ বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস ‘ এবং

‘ উনিশ শতকের বাংলা সংবাদ ও সাময়িকপত্র’ র প্রকাশক এই পুস্তক বিপণি। উল্লেখিত প্রথম বইটিতো দেশে বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। ‘ সতী’ও ওই তালিকায় আর এক সার্থক সংযোজন। তাই কুখ্যাত সতীদাহপ্রথার উদ্ভব, বিকাশ ও বিলোপের ইতিহাস জানতে হলে অনুসন্ধিৎসু পাঠককে, গবেষককে এ বই পড়তেই হবে।

সতী– স্বপন বসু

পুস্তক বিপণি

তৃতীয় সংস্করণ– জানুয়ারি 2020

মূল্য — 300/-